Аналитическое определение границ переходных природных зон (экотонов)

Автор: Рулев Александр Сергеевич, Юферев Валерий Григорьевич

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Ландшафтные структуры пространственно локализованы в зональных катенах. Таким катенам присущи определенные устойчивые признаки, отражающие зависимость комплекса природных условий и процессов от географической широты. Однако границы зон имеют пространственно-временное смещение, связанное с цикличностью глобальных климатических процессов. Ландшафты в таких переходных зонах (экотонах) априорно можно считать неустойчивыми. Границы экотонов предложено определять через связь радиационного потока тепла на суше (R) с нормированной географической широтой суббореального пояса (х), которая описывается уравнением энергетического баланса, выраженным логистической функцией R = А / [1 + 0,72 exp(4,25 - Bx)] + C.

Катена, экотон, ландшафт, устойчивость, граница, зона, поток, логистическая функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14967446

IDR: 14967446 | УДК: 528.9: | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.7

Текст научной статьи Аналитическое определение границ переходных природных зон (экотонов)

DOI:

Ландшафтная зона отражает зависимость комплекса природных условий и процессов от географической широты, однако четко выраженных границ таких зон не существует, в пограничных областях они име-

ют пространственно-временную эволюцию, обусловленную цикличностью глобальных климатических процессов (см.: [1; 2; 8; 12]). В таких пограничных областях, которые можно назвать переходными зонами (экотонами), могут присутствовать признаки соседних природных зон.

Характер связей в ландшафтах экотонов приводит к появлению в динамических системах таких переходных зон триггерных режимов функционирования – переходов из одного устойчивого состояния в другое («лес» в «степь», «степь» в «пустыню»). То есть происходит бифуркация в зависимости от главного динамического климатического фактора и в первую очередь от количества осадков (см.: [3; 5–7; 11]).

Таким образом, ландшафты в экотонах априорно можно считать неустойчивыми. Антропогенное воздействие на такие ландшафты чаще всего приводит к их деградации. Выявление границ таких переходных зон, определяемых глобальными факторами (такими, как радиационный поток тепла и радиационный индекс сухости), дает возможность разделить природную зону на потенциально устойчивые и потенциально неустойчивые части для планирования мер по предотвращению деградации локализованных в них ландшафтов.

В результате исследования был разработан и запатентован «Способ картографирования природных переходных зон (экотонов)», патент RU № 2507602 [10], суть которого заключается в картографировании переходных зон (экотонов) [9] разного пространственного уровня в суббореальных ландшафтах, включающем определение широты географических зон на суше по радиационному потоку тепла и радиационному индексу сухости [4; 13], выделение внутри каждого широтного пояса границ природных зон, соответствующих определенным значениям радиационного индекса сухости. При этом широту границ переходных зон (экотонов) между географическими зонами определяют через связь радиационного потока тепла на суше ( R ) с нормированной географической широтой суббореального пояса ( х ) (см.: [14–20]), которая описывается уравнением энергетического баланса географических зон, выраженным логистической функцией

R = А / [1 + 0,72 exp(4,25 – Bx)] + C, где А – коэффициент радиационного баланса, МДж/м2кг; В – коэффициент зональности; С – минимальный годовой радиационный поток тепла, МДж/м2кг.

За ноль (0) нормированного широтного диапазона принята широта 90°, а за единицу (1) широта 0° (экватора). Для северного полушария в широтном диапазоне от 0 до 90° ( х = 1 ... 0) параметры А = 2,81; B = 8,51; С = 0,28. Картографирование границ переходных зон (экотонов) между географическими зонами осуществляют следующим образом: по нулевому значению второй производной определяют широту центра экотона первого пространственного уровня, а по ее экстремумам – широту нижней и верхней границ экотона первого пространственного уровня, по нулевым значениям третьей и последующих производных устанавливают широты центров межзональных экотонов, соответствующего пространственного уровня, по экстремумам этих производных определяют широту границ переходных зон (экотонов) и выделяют их широтный диапазон, после чего наносят на картографическую основу линии, соответственно соединяющие полученные значения широт одноименных границ и центров, отображая положение переходных зон (экотонов). Выделение переходных зон (экотонов) разного пространственного уровня в суббореальных ландшафтах проводят на основании анализа производных логистической функции, при этом количество производных определяется количеством существующих природных ландшафтных зон.

Логистическая кривая имеет точку перегиба, соответствующую максимуму первой производной, в момент перехода возрастающей скорости процесса в убывающую. Анализ производных позволяет установить значения широт, характеризуемых изменениями радиационного потока тепла.

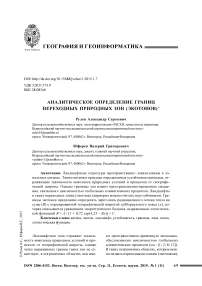

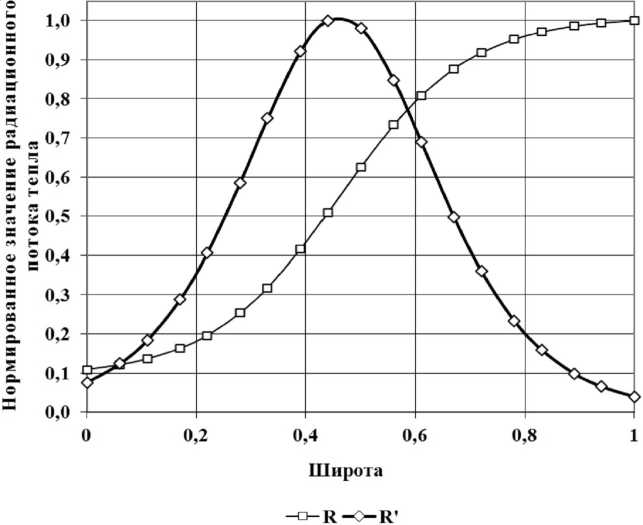

Первая производная R ’( x ) на рисунке 1 определяет скорость изменения радиационного потока тепла и имеет максимум, характеризующий ее переход от нарастания к убыванию, что позволяет установить широтный центр экотона. Вторая производная R ’’( х ) на рисунке 2 характеризует ускорение процесса и в точке перегиба функции R ( х ) вторая производная равна нулю. Оно достигает максимума и минимума в точках перегиба функции R ’( х ). Значения широты в точках экстремумов соответствуют верхней и нижней границам зоны перехода.

Рис. 1. Нормированная первая производная распределения радиационного потока тепла на суше по нормированной географической широте

Рис. 2. Нормированная вторая производная распределения радиационного потока тепла на суше по нормированной географической широте

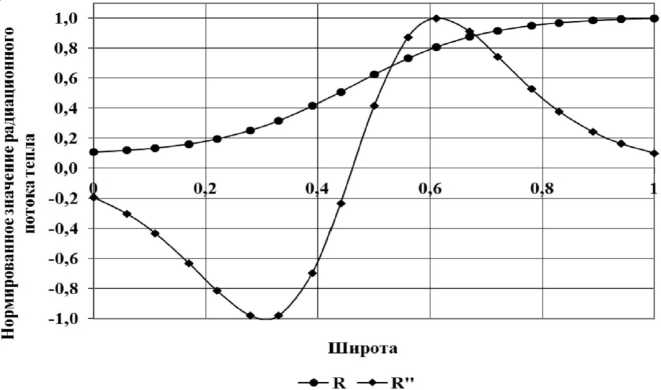

Третья производная R ’’’( х ), а также четвертая, пятая, шестая, седьмая и последующие (рис. 3) используются для выделения межзональных экотонов с установлением их географических координат.

Таким образом, использование предложенного аналитического способа дает возможность определения границ переходных природных зон (экотонов), ландшафты в которых априори неустойчивы, вследствие чего велика вероятность возникновения процессов их деградации при воздействии неблагоприятных факторов. Результаты исследования дают возможность определить экотоны и своевременно, с использованием ГИС-техноло-гий, выявить очаги деградации.

Широта

Рис. 3. Нормированные третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая производные распределения радиационного потока тепла на суше по нормированной географической широте

Список литературы Аналитическое определение границ переходных природных зон (экотонов)

- Арманд, Д. Л. Географическая среда и рациональное использование природных ресурсов/Д. Л. Арманд. -М.: Наука, 1983. -240 с.

- Будыко, М. И. Глобальная экология/М. И. Будыко. -М.: Мысль, 1977. -327 с.

- Виноградов, Б. В. Основы ландшафтной экологии/Б. В. Виноградов. -М.: ГЕОС, 1988. -418 с.

- Волокитин, А. И. Тепловое излучение на наноуровне. Теория и приложения: монография/А. И. Волокитин. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. -240 с.

- Исаченко, А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование/А. Г. Исаченко -М.: Высш. шк., 1991. -366 с.

- Коломыц, Э. Г. Зонально-поясной экотон в системе больших равнинных водосборов (на примере Волжского бассейна)/Э. Г. Коломыц//Экотоны в биосфере. -М.: РАН, 1997. -С. 34-50.

- Мильков, Ф. Н. Природные зоны СССР/Ф. Н. Мильков. -М.: Мысль, 1977. -296 с.

- Мордкович, В. Г. Степные катены/В. Г. Мордкович, Н. Г. Шашохина, А. А. Титлянова. -Новосибирск: Наука, 1985. -117 с.

- Николаев, В. А. Ландшафтный экотон в Прикаспийской полупустыне/В. А. Николаев, И. В. Копыл, Г. В. Линдеман//Вестн. Моск. ун-та. Cер. 5, География. -1987. -№ 2. -С. 34-39.

- Пат. RU № 2507602 С1 Российская Федерация, МПК G09В 29/00 (2006.01). Способ картографирования природных переходных зон (экотонов)/Рулев А. С., Юферев В. Г., Юферев М. В., Рулев Г. А.; заявитель Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации Россельхозакадемии (RU). -2012136002/12. -Заявл. 21.08.2012; опубл. 20.02.2014, приоритет от 21.08.2012, Бюл. № 5. -7 с.

- Рябчиков, А. М. Физическая география материков и океанов/А. М. Рябчиков. -М.: Высш. шк., 1988. -562 с.

- Типы ландшафтных территориальных структур/Г. И. Швебс //Физическая география и геоморфология. -Киев: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1986. -Вып. 33. -С. 109-115.

- Щербаков, Ю. А. Поступление и отражение прямой солнечной радиации на неодинаково ориентированных склонах в разных условиях/Ю. А. Щербаков//Влияние экспозиции на ландшафты. -Пермь, 1970. -207 с.

- Albedo effect on radiative errors in air temperature measurements/Hendrik Huwald, Chad W. Higgins, Marc-Olivier Boldi, Elie Bou-Zeid, Michael Lehning and Marc B. Parlange//Water resources research. -2009. -Vol. 45, w08431. -DOI: DOI: 10.1029/2008wr007600

- Anderson, S. P. Radiative heating errors in naturally ventilated air temperature measurements made from buoys/S. P. Anderson, M. F. Baumgartner//J. Atmos. Oceanic Technol. -1998. -№ 15. -Р. 157-173. -DOI: DOI: 10.1175/1520-0426

- Brutsaert, W. The unstable surface layer above forest: Regional evaporation and heat flux/W. Brutsaert, M. B. Parlange//Water Resour. Res. -1992. -№ 28. -Р. 3129-3134. -DOI: DOI: 10.1029/92WR01860

- Erell, E. Measurement of air temperature in the presence of a large radiant flux: An assessment of passively ventilated thermometer screens/E. Erell, V. Leal, E. Maldonado//Boundary Layer Meteorol. -2005. -№ 114. -Р. 205-231. -DOI: DOI: 10.1007/s10546-004-8946-8

- Fleagle, R. G. An Introduction to Atmospheric Physics/R. G. Fleagle, J. A. Businger. -San Diego: Academic, 1980. -432 p.

- Georges, C. Ventilated and unventilated air temperature measurements for glacier-climate studies on a tropical high mountain site/C. Georges, G. Kaser//J. Geophys. Res. -107 p. -DOI: DOI: 10.1029/2002JD002503

- Kaimal, J. C. Another look at sonic thermometry/J. C. Kaimal, J. E. Gaynor//Boundary Layer Meteorol. -1991. -№ 56. -Р. 401-410. -DOI: DOI: 10.1007/BF00119215