Аналитическое приборостроение в журналах Nature и Science за 2001-2017 гг. Вебометрический анализ

Автор: Архипов Д.Б., Буляница Антон Леонидович, Щербаков А.П.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Математические методы и моделирование в приборостроении

Статья в выпуске: 3 т.29, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен вебометрический анализ журналов Nature и Science за 2001-2017 гг. По каждому году выбраны 10 наиболее цитируемых статей. Число ссылок определялось по Web of Science и Google Scholar. Было установлено, что из 170 статей не менее 85 имеют прямое отношение к аналитическому приборостроению. Формальным критерием выбора было наличие в статье упоминания какого-либо аналитического прибора (например, секвенатора). Также была проанализирована динамика цитирования статей и предложена легко интерпретируемая математическая модель процесса цитирования.

Вебометрический анализ, высокоцитируемые публикации, аналитическое приборостроение, динамика цитирования, математическая модель, число ссылок

Короткий адрес: https://sciup.org/142218208

IDR: 142218208 | УДК: 025.04.036:681.2 | DOI: 10.18358/np-29-3-i6368

Текст научной статьи Аналитическое приборостроение в журналах Nature и Science за 2001-2017 гг. Вебометрический анализ

Журналы Nature (Лондон), выпускаемый с 1869 г. и Science (Вашингтон), выпускаемый с 1880 г., входят в десятку наиболее цитируемых журналов мира. В отличие, например, от Physical Reviews и Cell эти журналы доступны для неспециалистов. Классический наукометрический анализ малоэффективен для оценки распределения статей по областям науки, поскольку доли статей, относящихся к различным областям, таким как астрономия, физика, химия, науки о Земле, биология и гуманитарные науки сопоставимы. При этом число ссылок на одни статьи измеряется десятками, а на другие — тысячами.

В XXI в. Nature и Science публиковали 800–850 статей в год. Для определения числа ссылок использовались международные библиометрические базы Web of Science и Google Scholar (методика описана в статье [1]).

Основные наблюдаемые закономерности.

-

1. В среднем цитирование в Google на 50% выше, чем в Web of Science, но бывают исключения.

-

2. По сравнению с 1965 г. число статей в Nature упало в 4 раза. Это связано с тем, что кроме этого журнала под названием Nature в настоящее время выходит около 30 журналов, например NaturePhotonics или NatureMicrobiology.

Проблема старения научной литературы заслуживает отдельного исследования. В настоящее время наиболее цитируемой статьей (214 524 ссылки по Google на 15.11.2018 г.) является коло- риметрический метод количественного определения белков в растворе, предложенный Лоури в 1952 г. [2]. Вместе с тем большинство статей в Nature и Science за 1977 г. цитируются скромно по сравнению с современными. 24.02.1977 г. Сенгер опубликовал в Nature две статьи по применению гель-электрофореза для секвенирования ДНК. Одна из них имеет 1955 ссылок, другая — 54. В декабре того же года он опубликовал в Proceedings of the National Academy of Sciences методическую статью по "методу Сенгера" [3], хотя в те годы английские ученые редко публиковались в американских журналах. Эта статья на 15.11.2018 имела 73 301 ссылки по Google и занимала четвертое место по цитированию.

ЗАДАЧИ. МЕТОДИКА РЕШЕНИЙ

В статье использованы два способа определения числа ссылок. В первом: к числу ссылок по Web of Science прибавляется число ссылок по Google Scholar. Во втором способе число ссылок в Web of Science умножается на 1.5. Оба этих способа имеют аргументацию в свою пользу.

При анализе динамики числа публикаций (распределения числа цитирований по годам после выхода статьи) и при оценке связи между цитируемостью наиболее цитируемой и десятой по цитируемости статьями по каждому году можно использовать условные (нормированные) показатели цитирования.

При решении первой задачи ключевой является зависимость от времени, во втором случае исполь-

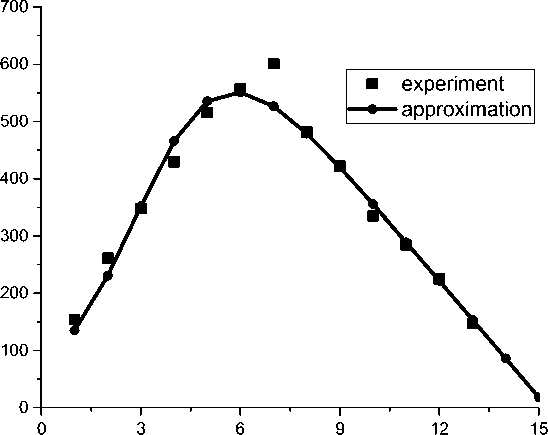

Динамика ежегодного числа цитирований статьи [4].

По оси абсцисс — годы (число лет) после публикации, по оси ординат — число ссылок зуется корреляционный анализ. Как известно, коэффициент корреляции инвариантен к изменению масштаба и линейному сдвигу шкалы отсчета.

Ранее для других групп публикаций авторами была предложена математическая модель [1] зависимости цитирования (числа ссылок) от времени. Формально эта зависимость представляет собой произведение убывающей линейной функции (учет морального старения информации) и логистической функции первого порядка, позволяющей описывать процесс распространения информации (аналогично динамике развития спроса на товары). Задачей авторов было оценить правомерность применения этой модели к специальной группе научных статей — статей, имеющих высокое цитирование.

При решении второй задачи на основе вычисленного коэффициента корреляции проверяется следующая аналогия: если число цитирований статьи можно рассматривать как случайную величину, то ранжирование статей по числу цитирований представляет собой процесс упорядочивания выборки (построение вариационного ряда). Таким образом, вычисляется коэффициент корреляции между первой и 10-й порядковыми статистиками. Всего элементов упорядоченной выборки порядка 800–850. Из теории известно, что близкие друг к другу порядковые статистики должны быть положительно коррелированы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В 2001–2017 гг. Nature и Science суммарно опубликовали в общей сложности около 28 тыс.

научных статей. В перечень для рассмотрения попали по 10 наиболее цитируемых статей за каждый год плюс самая цитируемая статья за декабрь 2017 г., что составляет 0.6 %.

Из рассматриваемого набора 170 высокоцити-руемых статей для анализа динамики цитирования и проверки адекватности ранее описанной математической модели [1] выбрана публикация [4] 2005 г. Во-первых, эта статья относится к средним по цитированию работам из группы рассмотренных, во-вторых, период цитирования 2006– 2018 гг. позволяет оценить динамику ежегодного числа ссылок и оценить параметры модели с достаточной точностью.

Зависимость числа ссылок на публикацию и аппроксимирующая зависимость представлены на рисунке.

Математически указанная зависимость выражается формулой:

X [ N ] = (1 – N /15.27)·1037.35/(1+13.16 exp(–0.754 N )).

Здесь N — число лет после публикации, X [ N ] — число цитирований в N -й год после публикации. Коэффициент детерминации зависимости превышает 0.93.

Значение характерного временнóго интервала в модели — 15.27 г. — характеризует время практически полной потери интереса (актуальности) к публикации. Ранее авторами были рассмотрены аналогичные модели активности цитирования на примере журналов Американского химического общества (АХО) для трех групп публикаций: лидеров цитирования, статей со средним цитированием и аутсайдеров. Соответствующие величины вре-меннóго показателя равны 73.35, 30.20 и 21.60 г.

Табл. 1. Распределение уровня цитируемости по годам за период 2001–2017 гг. для двух выбранных публикаций (наиболее цитируемой и 10-й по цитируемости)

|

Год |

Количество ссылок |

Год |

Количество ссылок |

|||

|

Наиболее цитируемая статья |

10-я по цитируемости |

Наиболее цитируемая статья |

10-я по цитируемости |

|||

|

2001 |

42662 |

10930 |

2010 |

12060 |

5431 |

|

|

2002 |

24505 |

13595 |

2011 |

11930 |

4860 |

|

|

2003 |

15824 |

8420 |

2012 |

16320 |

6125 |

|

|

2004 |

89919 |

8003 |

2013 |

13617 |

6580 |

|

|

2005 |

35850 |

9450 |

2014 |

8530 |

4439 |

|

|

2006 |

23210 |

11445 |

2015 |

7443 |

3581 |

|

|

2007 |

18341 |

8172 |

2016 |

6405 |

1744 |

|

|

2008 |

27356 |

7602 |

2017 |

3139 |

799 |

|

|

2009 |

20772 |

7191 |

— |

— |

— |

|

Табл. 2. Распределение числа статей по тематике из перечня высокоцитируемых статей для различных временн ы х периодов

|

Область знаний |

Временной период, годы |

||

|

2001–2006 |

2007–2012 |

2013–2018 |

|

|

ДНК и РНК |

20 |

28 |

18 |

|

Солнечные батареи |

0 |

2 |

15 |

|

Физика |

16 |

19 |

3 |

|

Молекулярная биология |

10 |

6 |

4 |

|

и медицина |

|||

|

Химия |

4 |

1 |

4 |

|

Экология |

5 |

1 |

2 |

|

Всего: |

60 |

60 |

50 |

Т.е. в этом исследовании интерес к тестовой публикации [4] убывает (до нулевого цитирования) существенно быстрее, чем для статей АХО всех групп цитирования.

В табл. 1 приведены данные по числу ссылок на 1-ю и 10-ю по цитированию статьи в каждый из рассматриваемых годов публикации (с 2001 до 2017 г.)

Вычисление коэффициента корреляции производилось по двум методикам: выборочный коэффициент корреляции Пирсона и ранговый коэф- фициент корреляции Спирмена. Оценка выборочного коэффициента корреляции равна +0.478, рангового — (+0.848).

Столь сильное расхождение объясняется неро-бастностью (малой устойчивостью к выбросам) выборочного коэффициента корреляции. Среди элементов выборки по максимальному цитированию есть аномально высокое значение — 89 919. Если его исключить, то оценки коэффициентов корреляции уточнятся и сблизятся по величине: по Пирсону +0.800, по Спирмену +0.900. И та, и дру- гая оценки свидетельствуют о наличии значимо большой положительной корреляции, что соответствует теории вероятностей и статистики, а именно свойствам порядковых статистик.

Другой задачей было исследование распределения числа (доли) высокоцитируемых статей по различным областям знаний и его динамики в зависимости от периода публикаций. Основные результаты иллюстрируются данными табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что наибольшее число высокоцитируемых статей приходится на анализ нуклеиновых кислот, невозможный без определения последовательности нуклеотидов. Во всех способах секвенса необходима полимеразная цепная реакция (ПЦР). Первая статья по ПЦР была опубликована в журнале Science в ноябре 1985 г. Затем были изобретены ПЦР в реальном времени, цифровая ПЦР и цифровая ПЦР в капле [5]. Практически во всех приборах ПЦР используется флуориметрический детектор. До 2005 г. все секвенаторы использовали гель-электрофорез, вначале плоскослойный, затем в капиллярах, а с середины 1990-х гг. — в чипах. В сентябре 2005 г. журнал Nature опубликовал статью по усовершенствованному пиросеквенсу. В этом приборе вместо электрофореза используются биоспецифические методы разделения, а вместо флуоресцентного детектирования — биолюминесцентное. В пионерской работе по определению полного генома человека (Джеймса Уотсона) был использован именно пиросеквенатор [6].

Три основных наблюдаемых тенденции.

-

А. Многократное возрастание числа статей, относящихся к солнечным батареям.

Б. Число статей, касающихся других разделов физики, уменьшается. Однако суммарно число статей по указанным обеим группам примерно стабильно составляет около трети всех высокоци-тируемых публикаций,

-

В. Устойчивое убывание числа статей, относящихся к молекулярной биологии. При этом динамика публикаций по РНК и ДНК, химии и экологии носит колебательный характер.

Для изучения работы клетки необходимо знать не только последовательность нуклеотидов, но и последовательность аминокислот в белках. Для решения этой задачи используют капиллярную жидкостную хроматографию в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (МС) и дополнительно МС с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ). Для определения вторичной структуры белков в настоящее время используют криоэлектронную микроскопию.

Квантовые точки и наночастицы на основе золота или серебра начали использовать в аналитической химии в конце XX в. В XXI в. были изо- бретены графены, а затем и другие двумерные наноструктуры. Первая статья по графенам была опубликована в журнале Science в октябре 2004 г. Она имеет лучшее цитирование среди всех статей Nature и Science за рассматриваемый период. Судя по публикациям в Analytical Chemistry и других журналах Американского химического общества, графены используют в самых разных областях аналитической химии [7]. Синтез графенов впервые осуществили московские физики, работающие в Манчестерском университете — Новоселов и Гейм. В табл. 2 графены включены в раздел "Физика".

Из статей, никак не связанных с аналитическим приборостроением, лучшее цитирование имеют статьи по солнечной энергетике. Прорыв в этой области вызван использованием редких природных минералов перовскитов. Солнечная энергетика может в разы уменьшить себестоимость опреснения морской воды, что крайне актуально, например, для Саудовской Аравии. Статьи по экологии не являются статьями по экоаналитике — используется биометрия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализирован перечень наиболее цитируемых статей в Nature и Science, по 10 за каждый год. Установлена значимая корреляционная связь между уровнем цитирования наиболее цитируемой и 10-й по цитированию статьей по каждому году. Этот результат теоретически обоснован свойствами порядковых статистик. Динамика цитирования статьи из данного перечня описывается закономерностями, аналогичными рассмотренным ранее для больших групп высоко-, средне- и мало-цитируемых статей из журналов Американского химического общества. Зависимость представляет собой произведение логистической кривой Фер-хюльста, что характерно для широкого круга популяционных процессов, и линейной убывающей функции, моделирующей падение интереса к научной информации (моральное старение). Численные коэффициенты, характеризующие временные особенности динамики и масштаб публикационной активности, иные. Характерный масштаб цитирования составляет порядка 1000 цитирований, характерное время морального старения — около 15 лет.

Распределение публикаций по областям знаний показало существенное различие по 3 временным диапазонам: 2001–2006, 2007–2012 и 2013– 2018 гг. Основные изменения связаны с возрастающей долей публикаций по солнечным батареям за счет других разделов физики, устойчивое убывание доли публикаций по молекулярной биологии и колебательный характер публикационной активности по химии, биологии и конкретно по ДНК и РНК.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-00780-19-00.

Список литературы Аналитическое приборостроение в журналах Nature и Science за 2001-2017 гг. Вебометрический анализ

- Архипов Д.Б., Буляница А.Л., Щербаков А.П. Вебометрический анализ и его использование для изучения тенденций развития аналитического приборостроения//Научное приборостроение. 2014. Т. 24, № 2. С. 52-60.

- Van Noorden R., Maher B., Nuzzo R. The top 100 papers//Nature. 2014. Vol. 514, no. 7524. P. 550-553. DOI 10.1038/514550a

- Sanger F., Nicklen S., Couslon A.R. DNA sequencing with chain-terminting inhibitors//Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1977. Vol. 74, no. 12. P. 5463-5467.

- Margulies M., Egholm M., Altman W.E. et al. Genome sequencinng in microfabricated high-density picolitre reactors//Nature. 2005. Vol. 437. P. 376-380 DOI: 10.1038/nature03959

- Hindson B.J., Ness K.D., Masquelier D.A. et al. High-throughput droplet digital PCR system for absolute quantification of DNA copy number//Anal. Chem. 2011. Vol. 83, no. 22. P. 8604-8610 DOI: 10.1021/ac202028g

- Watson J.D. The human genome project: past, present, and future//Science. 1990. Vol. 248, no. 4951. P. 44-49 DOI: 10.1126/science.2181665

- Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S.V., Grigorieva I.V., Firsov A.A. Electric field effect in atomically thin carbon films//Science. 2004. Vol. 306, no. 5696. P. 666-669 DOI: 10.1126/science.1102896