Анализ агроландшафтной структуры водосбора малой реки Добринки

Автор: Кошелева Ольга Юрьевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 4 (18), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты ландшафтного анализа водосборного бассейна реки Добринки, расположенного в Волгоградской области. Рассматривались следующие показатели: доля земель с различной крутизной и экспозицией склонов, распаханность, лесистость и эрозионная расчлененность. Проведен корреляционный анализ между показателями лесистости, распаханности и эрозионной расчлененности территории водосбора. Установлена сильная корреляция между распаханностью и лесистостью территории (> 0,70), а также между общей и естественной лесистостью (> 0,97). Применение метода картографического профилирования позволило подтвердить гипотезу о тесной корреляционной связи между распаханностью и эрозионной расчлененностью территории водосборов юга Приволжской возвышенности. Установлено, что изменение лесистости в пределах водосборного бассейна реки Добринки от истока до устья можно описать параболообразной кривой (модель типа «чаша»).

Водосбор, агроландшафт, малая река, цифровая модель рельефа, космические снимки, лесистость, изолинейное картографирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149131405

IDR: 149131405 | УДК: 634.93:521 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.4.4

Текст научной статьи Анализ агроландшафтной структуры водосбора малой реки Добринки

DOI:

Территория юга Приволжской возвышенности в пределах Волгоградской области пронизана густой сетью малых рек, бассейны которых представляют собой элементарные единицы структурно-динамической организа-

ции природно-территориальных комплексов (ПТК) [7]. Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых [1– 3; 8; 18; 19] выявлены особенности эрозионно-гидрологического процесса в пределах во- досборных бассейнов и установлено огромное влияние на этот процесс лесной растительности и деятельности человека (распашки склонов). Экологическая ситуация, складывающаяся в пределах бассейнов малых рек, оказывает существенное воздействие на ландшафтно-экологическую обстановку всей территории юга Приволжской возвышенности, а также сопредельных территорий, что придает особую актуальность проблеме рационализации хозяйственной деятельности, ослаблению и ликвидации неблагоприятных последствий антропогенного влияния на эти ландшафты, в частности, приемами лесной мелиорации. Реализация данной задачи предполагает знание природы процессов, управляющих функционированием ландшафтов, и требует разносторонней информации о природных особенностях и современном состоянии ПТК малых речных бассейнов [2; 3].

С целью получения таких сведений был проведен картографо-аэрокосмический анализ современной агроландшафтной структуры водосборных бассейнов малых рек юга Приволжской возвышенности. В качестве основных оцениваемых показателей агроландшаф-тной структуры водосборов выступали распределение земель по крутизне и экспозиции склонов, защитная лесистость (естественная и искусственная), густота эрозионной расчлененности и степень распаханности территории.

Объект исследования

В качестве ключевого участка был выбран водосбор реки Добринки, расположенный в пределах Жирновского района Волгоградской области. Река Добринка является левым притоком реки Медведицы, ее водосборный бассейн занимает площадь около 455,3 км2. Территориально водосбор Добринки расположен в степной ландшафтной провинции и приурочен к западным склонам Гусельско-Тете-ревятского кряжа [6]. Данный геоморфологический район является самым высоким в Волгоградской области, поэтому максимальная абсолютная высота на водоразделе Добринки достигает 341 м. Годовое количество осадков в данной местности может превышать 450 мм в год, поэтому здесь произрастают нагорные дубравы, чередующиеся с луговыми и разнотравно-типчаково-ковыльными степями на южных черноземах и темно-каштановых почвах. По долине рек Медведицы и Добринки, а также по балкам сформировались комплексы пойменных и байрачных лесов. Водосбор реки Добринки является одним из немногих мест в области, где еще сохранились естественные лесостепные экосистемы, несмотря на высокую сельскохозяйственную освоенность земель: распаханность водосборного бассейна составляет около 64 %.

Методика исследования

Основные морфометрические показатели водосбора (крутизна и экспозиция склонов) определялись по цифровой модели рельефа (ЦМР), которая строится по данным радиолокационной съемки SRTM 3. Исходные файлы растровых данных, в которых атрибут пикселя соответствует высоте над уровнем моря для конкретной точки, конвертируются в распространенные форматы данных о высотах и затем импортируются в гео-информационную систему (далее – ГИС) Global Mapper [11; 15; 16]. В ГИС посредством выполнения операции «Создать водораздел» осуществляется построение производных карт водосборных бассейнов и длин тальвегов в границах ключевого участка. Использование шейдеров уклонов и их направлений позволяет создавать производные морфометрические модели – углов наклона и экспозиции склона [9; 17; 20].

Для изучения пространственных особенностей основных компонентов агроландшафта (распаханности, защитной лесистости и эрозионной расчлененности) использовалась технология изолинейного картографирования [5; 10; 12–14]. На итоговых изолинейных картах, построенных по средним значениям параметров в центрах регулярной сетки, отражена фоновая поверхность, передающая главные, наиболее крупные закономерности пространственного размещения того или иного компонента агроландшафта в пределах ключевого участка. Растровой основой для изолинейного картографирования послужили космические снимки QuickBird масштаба 1:100 000. Размер одного квадрата регулярной сетки составил 40 км2.

Для выявления особенностей изменения распаханности, защитной лесистости и эрозионной расчлененности в границах водосбора использовались методики продольного и поперечного профилирования, то есть в различных направлениях закладывались 2 профиля – гипсометрический (по цифровой модели рельефа) и профиль соответствующего параметра (по изолинейной карте). Таким образом, каждой высотной отметке рельефа ставилось в соответствие определенное значение изучаемого показателя (лесистости, распаханнос-ти или эрозионного расчленения).

Результаты исследования

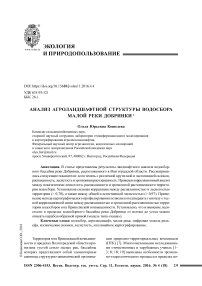

Анализ распределения территории водосбора по крутизне склонов (рис. 1) позволил установить преобладание водораздельных и приводораздельных поверхностей с углами наклона до 2°, то есть земель, пригодных для использования в сельскохозяйственном производстве. В то же время значительную долю составляют земли с крутизной склона более 2°, что объясняется сложным эрозионным рельефом западных склонов Доно-Медведицкой гряды.

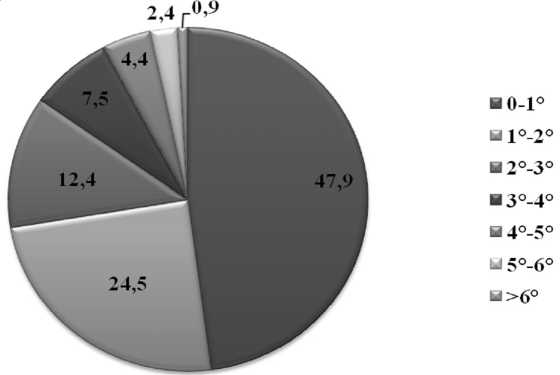

Анализ распределения склонов по четырем главным экспозициям (рис. 2) показал преобладание склонов северной экспозиции, что способствует более позднему прогреванию земной поверхности и таянию снега весной, а это, в свою очередь, может вносить определенные коррективы в проведение весенних сельскохозяйственных работ и сроки всходов.

Рис. 1. Распределение земель водосбора р. Добринки по углам наклона (крутизне) склонов, %

Рис. 2. Распределение земель водосбора р. Добринки по экспозициям склонов, %

Корреляционный анализ рядов данных по показателям лесистости (естественной и искусственной), эрозионной расчлененности и распаханности для водосбора реки Добринки показал сильную корреляционную связь (> 0,70) только между распаханностью и лесистостью территории, при превалирующем вкладе в показатель общей лесистости ее естественной составляющей (см. таблицу).

Очевидно, что связь между показателями естественной лесистости и распаханности обратная: при распашке территории естественные леса уничтожаются. Площадь искусственных насаждений на всех полигонах столь незначительна, что она не дает какой-либо существенной связи с другими коррелируемыми параметрами: ни с распаханностью территории, ни с эрозионной расчлененностью.

Обращает на себя внимание очень низкий коэффициент корреляции между распа-ханностью территории водосбора и его эрозионным расчленением, который мог бы свидетельствовать о том, что распаханность территории не оказывает значительного влияния на рост и развитие эрозионной сети, в свою очередь, эрозионные формы рельефа нисколько не препятствуют распашке территории. Однако многочисленные исследования ученых-эрозионистов говорят об обратном [1; 2; 4].

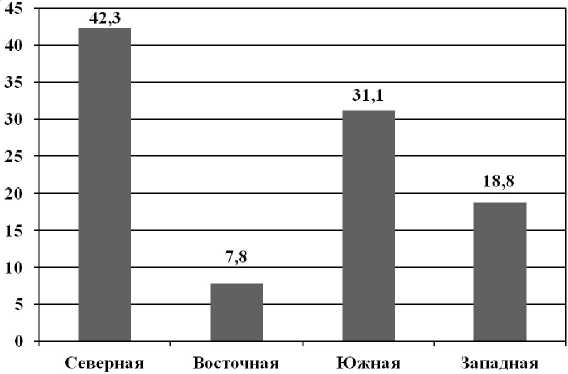

Для разрешения данного несоответствия нами был использован принцип картографического профилирования. На каждой из изолиней-ных карт был проведен поперечный профиль. По значениям, полученным на пересечении линии профиля с изолинией соответствующего показателя, были построены графики изменения изучаемых показателей на территории водосборного бассейна и установлены взаи- мосвязи этих изменений от изменений других агролесоландшафтных компонентов.

При анализе графиков (см. рис. 3) бросается в глаза нелинейный характер изменения показателей эрозионной расчлененности и распаханности. Отмечается общее несовпадение этих кривых, о чем свидетельствует слабая корреляционная связь между этими показателями. При этом на отдельных участках данные кривые ведут себя как вполне коррелируемые между собой.

Общая визуальная оценка графиков позволяет увидеть, что максимум эрозионной расчлененности, как правило, совпадает с минимумом распаханности. Так, например, если рассчитать коэффициент корреляции для значений распаханности и эрозионной расчлененности только на участке «1» профиля, то получим значение 0,82, то есть сильную прямую связь. Для участков «2» и «3» коэффициенты корреляции составляют -0,99, то есть наблюдается сильная обратная связь.

Таким образом, применение метода картографического профилирования позволило подтвердить гипотезу о тесной корреляционной связи между распаханностью и эрозионной расчлененностью территории водосборных бассейнов юга Приволжской возвышенности, которая, однако, имеет дифференцированную территориальную привязку, которая в каждом конкретном случае должна анализироваться отдельно.

Стоит отметить также, что форма графика естественной лесистости на ключевом участке практически совпадает с формой графика эрозионной расчлененности, что объясняется присутствием естественной растительности только по склонам и днищам балок.

Корреляционный анализ показателей агролесоландшафтной структуры на ключевом участке «Добринка»

|

ЕстЛес |

ИскЛес |

ОбщЛес |

Пашня |

Эрозия |

|

|

ЕстЛес |

|||||

|

ИскЛес |

-0,21 |

||||

|

ОбщЛес |

0,97 |

0,03 |

|||

|

Пашня |

-0,72 |

0,16 |

-0,70 |

||

|

Эрозия |

-0,30 |

-0,11 |

-0,33 |

0,03 |

Примечание . ЕстЛес – естественная лесистость, %; ИскЛес – искусственная лесистость, %;

ОбщЛес – общая лесистость, %; Эрозия – эрозионное расчленение, км/км 2 ; Пашня – распаханность, %.

Рис. 3. Графики изменения значений показателей агролесоландшафтной структуры на водосборе р. Добринки по профилю

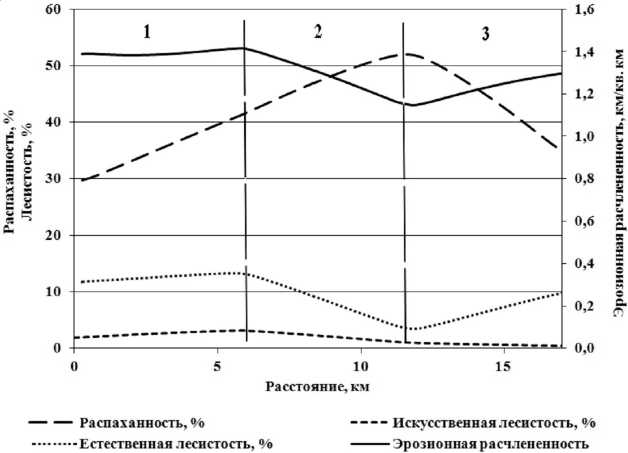

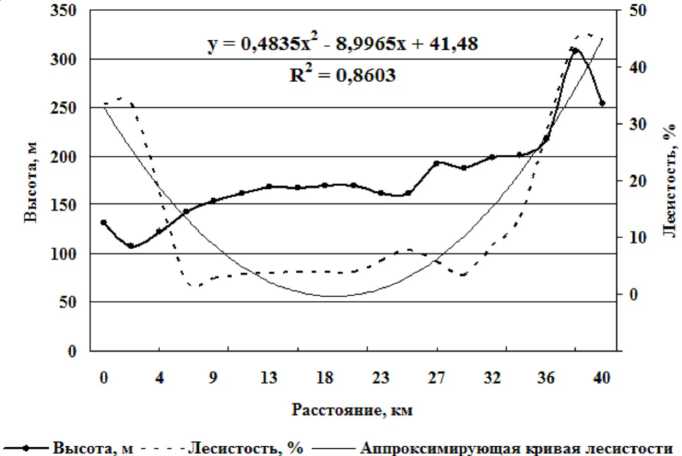

Если проследить изменение общей лесистости в пределах водосборного бассейна от истока до устья (методом продольного профилирования), то можно увидеть, что для реки Добринки характерна картина распределения лесных насаждений типа «чаша», то есть наличие ареал-максимумов у истоков и в устье реки (рис. 4).

Таким образом, закономерность в пространственном распределении лесистости на водосборе реки Добринки можно описать па- раболообразной кривой с высоким коэффициентом детерминации (0,86).

Заключение

Таким образом, учет всех компонентов агроландшафтной структуры водосборного бассейна перспективен с точки зрения адаптивно-ландшафтного обустройства территории и управления ландшафтно-экологической обстановкой не только на локальном уровне, но

Рис. 4. Изменение лесистости на водосборе р. Добринки по продольному профилю местности (начало графика – устье, конец графика – исток)

и в рамках региональных комплексов юга Приволжской возвышенности. Ареалы с низкой общей лесистостью в центральной части водосборных бассейнов должны выступать в качестве приоритетных при агролесомелиоративном обустройстве водосборов малых рек.

Кроме того, проведенное исследование показало, что процедура картографирования агроландшафтной структуры с применением ГИС-технологий позволяет в кратчайшие сроки получить разнообразную тематическую информацию об изучаемой территории, например, сведения об эрозионном состоянии земель, естественной и искусственной лесистости, распаханности и т. д.

Список литературы Анализ агроландшафтной структуры водосбора малой реки Добринки

- Арманд, Д. Л. Антропогенные эрозионные процессы/Д. Л. Арманд//Сельскохозяйственная эрозия и борьба с ней. -М.: Изд-во АН СССР, 1956. -С. 7-37.

- Гаршинев, Е. А. Эрозионно-гидрологический процесс и лесомелиорация: теория и модели/Е. А. Гаршинев. -Волгоград: ВНИАЛМИ, 1999. -196 с.

- Жигулина, Е. В. Оптимизация ландшафтов бассейнов малых рек Воронежской области/Е. В. Жигулина, В. Б. Михно//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. -2015. -№ 2. -С. 38-45.

- Заславский, М. Н. Эрозия почв/М. Н. Заславский. -М.: Мысль, 1979. -245 с.

- Кошелева, О. Ю. Роль картографирования лесистости в системе адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов/О. Ю. Кошелева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2015. -№ 1 (11). -С. 92-99. - DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.10