Анализ активности редуцирующих ферментов агрогенно измененных почв лесных питомников лесостепной зоны Красноярского края

Автор: Алексеева А.А., Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения редуцирующих ферментов нитрат- и нитритредуктазы агрогенно измененных почв лесных питомников, расположенных в Канской и Красноярской лесостепной зоне.

Редуктазы, почва, лесопитомники, лесостепная зона, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/14083975

IDR: 14083975 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Анализ активности редуцирующих ферментов агрогенно измененных почв лесных питомников лесостепной зоны Красноярского края

Ферментативную активность почвы можно использовать в качестве диагностического показателя плодородия различных почв, потому что активность ферментов отражает не только биологические свойства почвы, но и их изменения под влиянием агроэкологических факторов [Фомина, 2008]. В процессе почвообразования в каждом типе почв создается определенный уровень и соотношение активности ферментов, что определяет интенсивность и направленность биохимических процессов. В почве одновременно протекают многочисленные ферментативные процессы, которые находятся во взаимосвязи между собой и с почвообразующими факторами. Активность ферментов в почве динамична и изменяется при смене ее режимных свойств (влажность, аэрация, кислотность и др.). При вовлечении почвы в сельскохозяйственный оборот усиливается ее микробиологическая и ферментативная активность, интенсивность процессов минерализации и трансформации органического вещества [Рукосуева, 1983, 1985; Сорокин, 1990]. Процессы редукции в агрочвах исследованы недостаточно, а в сибирских почвах эти данные совсем малочисленны.

Цель исследований . Изучение редуцирующих ферментов почв лесных питомников, расположенных в лесостепной зоне Красноярского края.

Объекты и методы исследований . Объектом исследований являлись агропочвы двух лесных питомников, расположенные в лесостепной зоне Красноярского края (Большемуртинский и Уярский). Образцы почвы отбирали в слое 0–20 см на полях с посевами сеянцев Pinus sibirica Du Tour., Pinus sylvestris L. и Picea obovata L. в течение вегетационного периода сеянцев хвойных [Сэги, 1983; Методы почвенной …, 1991; Теппер, 2004].

Результаты исследований и их обсуждение . Большемуртинский лесной питомник. Почва агротем-ногумусовая легкоглинистая. Содержание гумуса в поверхностном слое 6–7 %, рН=6,0. Обеспеченность по гумусу очень хорошая, кальцием – хорошая, магнием и подвижным фосфором – средняя, калием – хорошая.

Уярский лесной питомник. Почва – типичный глинисто-иллювиальный чернозем под естественной растительностью, которая сформирована на делювиально-аллювиально глинистых отложениях.

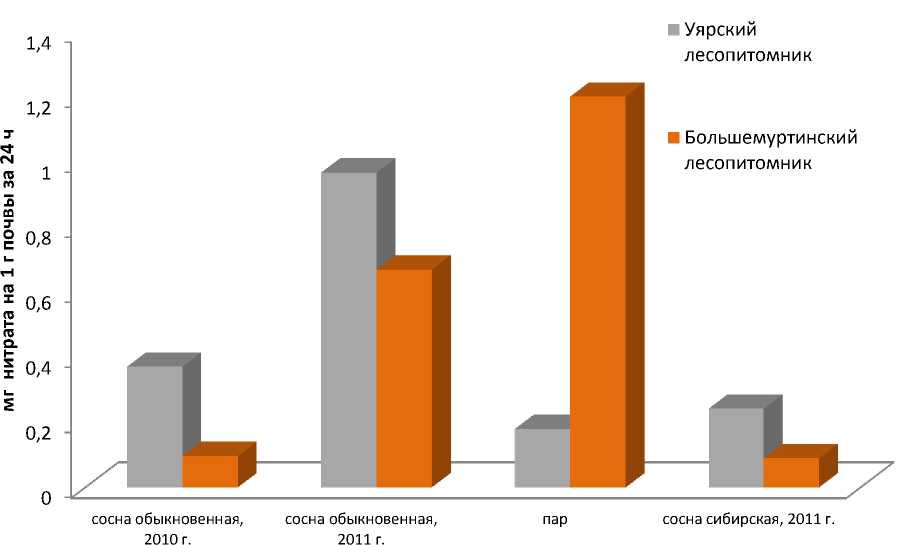

Основным источником азотного питания для сеянцев хвойных являются нитраты и аммиак. В процессе ассимиляции (накопления) нитрат сначала восстанавливается до нитрита, затем до аммиака, который используется клетками для синтеза аминокислот и других азотсодержащих соединений. Первый этап ассимиляции катализирует молибденсодержащий фермент нитратредуктаза (восстановление нитрата до нитрита). Синтез данного фермента индуцируется микроорганизмами, если нитрат является единственным источником азота в почвенной среде [Сэги, 1983]. Активность нитратредуктазы в почве Большемуртинского лесопитомника выше, чем в почве Уярского, причем под паром в 6 раз (1,20 мг), что является максимальным значением для исследуемых почв (табл.).

Средние показатели активности редуцирующих ферментов в агропочвах лесных питомников

|

Название фермента |

Уярский лесопитомник |

Большемуртинский лесопитомник |

|

Xср±m x |

Xср±m x |

|

|

Нитратредуктаза , мг восстановленного NO 3 на 1 г почвы за 24 ч |

0,46±0,02 |

0,52±0,03 |

|

Нитритредуктаза , мг восстановленного NO 3 на 1 г почвы за 24 ч |

0,26±0,01 |

0,22±0,01 |

В процессе потребления нитратных соединений (например, сосны обыкновенной) с 2010 по 2011 г. вегетации (Уярский питомник) происходит снижение активности нитратредуктазы с 0,96 до 0,37 мг NO 3 на 1 г почвы, восстановленного за 24 ч. Минимум активности же данного фермента определен на поле с посевами кедра (сосны сибирской) в Большемуртинском питомнике – 0,09 мг, что свидетельствует о возможности использования микроорганизмами, которые формируют микробный пул почвы питомника, не только нитратного, но и аммонийного азота (рис. 1).

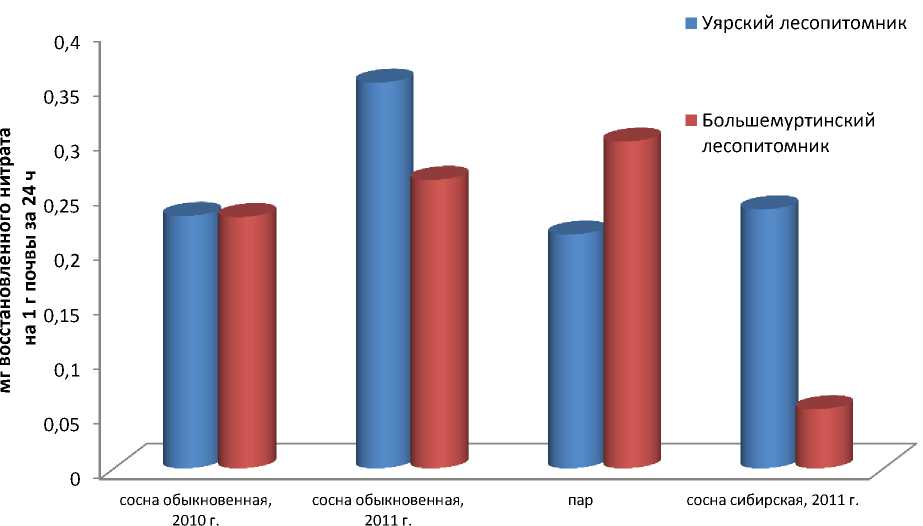

Нитритредуктаза осуществляет превращение нитритов через гидроксиламины в гидрат окиси аммония (аммиак). Данный фермент очень сложный по строению, его каталитические центры содержат атомы железа, которые входят в состав гемма или связаны с атомами серы. Характер изменения активности данного фермента был однотипным в агропочвах исследуемых лесопитомников, т.е. колебался в пределах от 0,21 до 0,26 мг восстановленного NO 2 на 1 г почвы за 24 ч.

Активность же нитритредуктазы более высокая в почве под паром в Большемуртинском питомнике и под сосной обыкновенной (2011 г. посева) в Уярском питомнике, причем данная тенденция аналогична изменению активности нитратредуктазы и действительно их активность взаимосвязана (рис. 2).

Рис. 1. Уровень активности нитратредуктазы в почве лесных питомников

Средние данные по активности нитрат- и нитритредуктазы, полученные при анализе почвы исследуемых питомников, достоверно не различались и составляли 0,46 и 0,52 мг NO 3 на 1 г почвы, восстановленного за 24 ч, и 0,26 и 0, 22 мг восстановленного нитрита на 1 г почвы за 24 ч соответственно для первого и второго питомника (см. табл.). Это характеризует однонаправленность редуцирующих процессов в агропочвах.

Минимальные значения активности нитритредуктазы установлены в почве под посевами кедра в Большемуртинском питомнике – 0,054 мг восстановленного нитрита на 1 г почвы за 24 ч. Это тенденция, обратная изменению значений активности нитратредуктазы.

Рис. 2. Активность нитритредуктазы в почве лесных питомников

В данном случае отмечается повышение активности нитритредуктазы в процессе увеличения времени вегетации сеянцев от 2010 к 2011 г.: для сосны обыкновенной от 0,23 до 0,35 мг восстановленного нитрита на 1 г почвы за 24 ч в Уярском лесопитомнике и от 0,23 до 0,26 мг восстановленного нитрита на 1 г почвы за 24 ч в Большемуртинском лесопитомнике.

Таким образом, анализ экспериментальных данных, полученных после изучения активности редуцирующих ферментов азотного цикла агропочв лесных питомников, расположенных в лесостепной зоне, свидетельствует об отсутствии достоверных различий, что может быть связано как с однотипными способами обработки почвы, так и с преобладающим влиянием посевов монокультуры в лесопитомниках. Но, скорее всего, в данных почвах преобладают окислительные процессы (процесс постоянной аэрации почвы), а не редуцирующие, которые идут наиболее интенсивно в отсутствие кислорода, что и определяет низкие и средние показатели нитрат- и нитритредуктазы.

Заключение . Исследуя активность редуцирующих ферментов в агропочвах лесных питомников, расположенных в Канской и Красноярской лесостепной зоне, установили, что процессы редукции в них идут менее интенсивно, чем процессы гидролитического распада или окисления органических веществ. При этом средняя активность нитратредуктазы составляет 0,46–0,52 мг NO 3- восстановленного на 1 г почвы за 24 ч, а нитритредуктазы лишь 0,22–0,26 мг восстановленного нитрита на 1 г почвы за 24 ч.