Анализ атмосферных выбросов в г. Мурманске и их связь с загрязнением городских озер

Автор: Постевая М. А., Слуковский З. И.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Основными источниками антропогенных выбросов в атмосферу г. Мурманска являются выбросы ТЭЦ и котельных, работающих на мазутном топливе. В результате проведенного анализа динамики выбросов загрязняющих веществ от стационарных антропогенных источников за период 1997–2019 гг. установлено, что уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий; наблюдается тенденция к снижению валовых объемов выбросов от стационарных источников. К основным поллютантам, поступающим от предприятий теплоэнергетики, относятся диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, формальдегид, бенз(а)пирен. Совместно с газообразными и жидкими веществами в атмосферный воздух поступают мазутная зола и продукты механического недожога топлива, в состав которых входят тяжелые металлы V, Ni, Cr, Pb, Fe, Sn. Техногенные соединения тяжелых металлов и других загрязняющих веществ от предприятий энергоблока, выпадающие с пылью или осадками на поверхность и водосборные площади озер, оказывают влияние на формирование химического состава поверхностных почв, вод и донных отложений водных объектов. Это находит отражение в увеличении концентраций тяжелых металлов (в частности, V и Ni) в воде и донных отложениях озер г. Мурманска по сравнению с фоновыми значениями.

Выбросы в атмосферу, мазутное топливо, городские озера, антропогенное влияние, тяжелые металлы, Арктика, atmospheric emissions, fuel oil, city lakes, anthropogenic impact, trace elements, Arctic

Короткий адрес: https://sciup.org/142226886

IDR: 142226886 | УДК: 504.054 | DOI: 10.21443/1560-9278-2021-24-2-190-201

Текст статьи Анализ атмосферных выбросов в г. Мурманске и их связь с загрязнением городских озер

Постевая М. А. и др. Анализ атмосферных выбросов в г. Мурманске и их связь с загрязнением городских озер. Вестник МГТУ. 2021. Т. 24, № 2. С. 190–201. DOI:

Postevaya, M. A. et al. 2021. Analysis of atmospheric emissions in Murmansk and their relationship with pollution of urban lakes. Vestnik of MSTU, 24(2), pp. 190–201. (In Russ.) DOI:

В настоящее время актуализировалась проблема экологического состояния урбанизированных территорий. Основным фактором, определяющим экологическую обстановку в городе, является состояние атмосферного воздуха, так как воздушная среда – это транзитная система, состоящая из газообразных и взвешенных веществ, в составе которой часто содержатся тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества (Boubel et al., 1994; Аydin et al., 2017; Popoola et al., 2018). В атмосферном воздухе тяжелые металлы находятся в форме органических и неорганических соединений в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразном состоянии (ртуть Hg) (Снежко и др., 2011). Поступая в атмосферу от антропогенных источников, они могут переноситься на значительные расстояния, перераспределяться, накапливаться в компонентах окружающей среды и значительно влиять на наземные и водные экосистемы.

Наибольшее воздействие на атмосферный воздух в городах России оказывают промышленные предприятия (металлургические, горнодобывающие, химические, машиностроительные, теплоэнергетические и т. д.), а также автомобильный транспорт (Ревуцкая, 2008). Для северных и дальневосточных городов России ввиду климатических особенностей характерны длительные отопительные сезоны и преобладание угля или мазута в топливном балансе, что сказывается на общем объеме выбросов (до 90 %) от стационарных источников, сжигающих органическое топливо (Битюкова и др., 2011). Несмотря на обширную газификацию многих промышленных предприятий России, включая ТЭЦ, уголь и мазут все еще играют существенную роль в энергетике страны (Слуковский, 2020). Например, мазут активно используется в Мурманской области и Камчатском крае.

По сравнению с угольными предприятиями теплоэнергетики мазутные ТЭЦ не создают столь сильную пылевую нагрузку на окружающую среду. При сжигании мазута совместно с дымовыми газами в атмосферу выбрасываются оксиды серы, углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, мазутная зола и продукты механического недожога топлива. Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из оксидов металлов (Ca, Mg, Fe, Na, Si, S, V, Ni) (Новоселов, 1983). Соединения ванадия и никеля являются элементами-индикаторами деятельности мазутных ТЭЦ (Smith, 1962; Zoller et al., 1973; Agrawal et al., 2008; Peltier et al., 2010). Так, в мазутной золе содержится 6–12 % V и 3–4 % Ni, концентрации остальных элементов аналогичны содержаниям в угольной золе (Сает и др., 1990).

Согласно исследованиям (Singh et al., 2002) при сжигании мазутного топлива образуются твердые частицы размером от 1 до 2,5 мм, состоящие в основном из органического углерода, тяжелых металлов, нитритов и сульфатов. Чем меньше размер данных частиц, тем более они связаны с такими тяжелыми металлами, как Pb, Sn, Ni, Cr, V. Наибольшая доля (75–80 %) металлов содержится в частицах размером субмикронного диаметра; около 40 % металлов содержится в частицах размером 0,35 мкм. В работе (Jang et al., 2007) отмечено, что обогащение элементами Ni и V более выражено при меньшем размере частиц (с пиком значений при размере частиц 0,1 мкм). Аэрозоли свинца, меди, никеля и цинка состоят преимущественно из субмикронных частиц диаметром 0,5–1 мкм, а аэрозоли никеля, кобальта – из крупнодисперсных частиц (более 1 мкм) (Снежко и др., 2011).

Пространственное распределение выбросов от предприятий теплоэнергетики и их влияние на окружающую среду зависит от множества факторов (состава сжигаемого топлива; высоты дымовых труб, через которые отходящие газы поступают в атмосферный воздух; климатических и метеорологических условий). Так, зона влияния соединений ванадия из атмосферы прослеживается на протяжении 15 км в направлении господствующих ветров при ширине ореола (зоны воздействия источника загрязнения) до 6 км. Степень концентрации металла в почвах в 7–10 раз выше фонового уровня (Сает и др., 1990).

Техногенные соединения тяжелых металлов и других загрязняющих веществ от предприятий энергоблока, выпадающих с пылью или осадками на поверхность и водосборные площади озер, оказывают влияние на формирование химического состава поверхностных почв, вод и донных отложений водных объектов. Загрязнение почв и водных объектов происходит несколькими способами. Во-первых, прямое поступление некоторых металлов из атмосферы в природные объекты способствует значительному увеличению общей нагрузки данных металлов на изучаемые экосистемы. Во-вторых, кислотные атмосферные осадки могут усилить потоки металлов за счет их выщелачивания из минерального и органоминерального материала (например, почвы) далее в воду и отложения рек и озер (Steinnes, 1990). Например, повышенные относительно фона концентрации ванадия и никеля в почве г. Тель-Авива прослеживались на расстоянии до 7,5 км от электростанции "Рединг", работавшей на мазуте с конца 1930-х гг. до 2006 г. (Ganor et al., 1988). В конце 1980-х гг. в непосредственной близости от предприятия концентрация ванадия и никеля относительно чистых верхних горизонтов почв увеличилась в 13 раз. В мексиканском городе Саламанка (штат Гуанахуато) повышенное содержание ванадия (600 мг/кг) также связано с выбросами ТЭЦ, работающей на мазуте. Однако за городом, т. е. на условно фоновой территории, содержание этого металла в почве колебалось от 11 до 126 мг/кг и было связано в основном с природными факторами (Hernandez et al., 2002). Кроме того, повышенные концентрации ванадия в почвах г. Саламанка повлияли на химический состав подземных вод, исследованных в зоне действия предприятия. В них были определены двукратные превышения этого металла по сравнению со средним фоновым значением, рассчитанным для удаленных от города районов

(Mejia et al., 2007). Исследования, проводившиеся на территории г. Петрозаводска, показали, что отложения озера Ламба, находящегося вблизи ТЭЦ (начало работы – 1976 г.), имеют повышенные концентрации многих металлов, включая ванадий и никель. В отдельных слоях донных осадков водоема концентрации ванадия достигают более чем 40-кратного превышения над фоном (Слуковский и др., 2017; Slukovskii et al., 2020a). Следует отметить, что переход предприятия с мазута на природный газ в 2000-х гг. сказался на снижении поступлений ванадия и никеля в озеро Ламба, однако частично эти тяжелые металлы поступают в водоем, выщелачиваясь из почвенного покрова вокруг озера.

Город Мурманск является одним из немногих крупных городов России, где еще работают ТЭЦ и котельные, использующие мазут. Цель настоящего исследования – провести анализ атмосферных выбросов на территории Мурманска от стационарных антропогенных источников на основе данных из открытых источников и показать связь указанных выбросов с загрязнением водных объектов изучаемой урбанизированной среды.

Материалы и методы

Для анализа атмосферных выбросов и их влияния на состояние окружающей среды Мурманска были использованы данные, представленные в ежегодных государственных докладах по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области за период 1997–2019 гг. 1 ; сборнике "Ежегодные данные по химическому составу и кислотности атмосферных осадков за 2011–2015 гг." 2 ; отчетах об устойчивом развитии генерирующих компаний Группы "Газпром энергохолдинг" за 2012–2015 гг. 3 .

Мурманск расположен на четырех морских террасах на восточном берегу Кольского залива южного колена и находится в 50 км от выхода в открытое Баренцево море. Террасы расположены с юга на север и своими склонами ориентированы на запад. С востока город закрыт грядой сопок высотой 250–300 м. Площадь территории города составляет 154,4 км 2 ; максимальная высота в пределах городской черты – 253 м над уровнем моря (гора Горелая). Рельеф города сложный и пересеченный, за исключением старой части (Октябрьский район); в пределах одного жилого квартала дома расположены на разных уровнях (Осауленко, 2012).

Для Мурманска свойственен арктически-умеренный климат, частая смена погоды и ветровой режим муссонного характера. Влияние Атлантики определяет относительную мягкость климата. Однако для данной территории характерен сложный температурный режим, связанный с резкими перепадами температурных показателей (Светлова, 2011). Так, средняя температура самых холодных месяцев (январь – февраль) составляет –10,6 °С, самого теплого (июль) – 12,8 °С. При этом наблюдаются внезапное похолодание летом и потепление зимой, что обусловлено частой сменой направления ветров. Зимой и осенью преобладают южные ветры с материка, а летом – северные с Баренцева моря (Яковлев, 1961). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/с; максимальная скорость ветра 31 м/с. Для территории города характерно большое количество осадков, воздействие низких температур и, как следствие, замедленные процессы испарения воды. Бóльшая часть осадков выпадает в августе (в среднем 63 мм). Самым сухим месяцем является март (19 мм осадков ежегодно).

В черте Мурманска располагаются около 20 озер, испытывающих разностороннее антропогенное воздействие как на акваторию, так и на прибрежные территории. Наиболее изученными в настоящее время являются озера Семеновское, Окуневое, Ледовое, Среднее, Южное, Северное. Согласно классификации Алекина О. А. (1970 г.) вода в озерах Мурманска относится в основном к хлоридному классу и натриевой группе. Исключение составляют озера Окуневое и Среднее, вода в которых типична для большинства озер Мурманской области, имеющих характер распределения основных ионов в гидрокарбонатном классе кальциевой группы. Данные озера характеризуются низкой минерализацией (в среднем 63–143 мг/л), однако озера Южное и Ледовое имеют повышенные значения общей минерализации (в среднем 294 и 612 мг/л соответственно) (Slukovskii et al., 2020b).

Результаты и обсуждение

Анализ атмосферных выбросов

К основным источникам, загрязняющим атмосферный воздух Мурманска, относятся предприятия теплоэнергетики и автомобильный транспорт 4 .

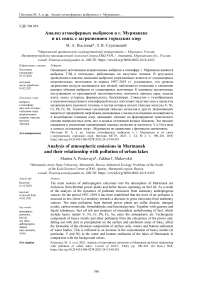

На территории города располагаются предприятия теплоэнергетики: ОАО "Мурманская ТЭЦ" (включая Южную и Восточную котельные); ГОУТП "ТЭКОС"; ОАО "Мурманский морской рыбный порт". Данные объекты используют мазут марки М-100 в качестве топлива. Мурманская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1934 г. и использовала уголь в качестве основного источника топлива до 1964 г. В 1960-е гг. начался постепенный перевод Мурманской ТЭЦ на новый вид топлива – мазут (Даувальтер и др., 2020). Согласно докладам министерства природных ресурсов и экологии "О состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области" за период 2008–2019 гг. наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ от Мурманской ТЭЦ в атмосферный воздух на 6,137 тыс. т. Однако объем данных выбросов изменялся неравномерно. Наименьший объем был зафиксирован в 2013 г. и составил 12,6 тыс. т/год. В 2019 г. объем выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2013 г. увеличился на 14,21 %.

Рис. 1. Динамика выбросов Мурманской ТЭЦ загрязняющих веществ в атмосферу за 2008–2019 гг.

Fig. 1. Dynamics of emissions of pollutants into the atmosphere by PJSC "Murmansk TPP" for 2008–2019

Изучив качественный и количественный состав выбросов Мурманской ТЭЦ, можно сделать вывод о том, что в структуре атмосферных выбросов преобладают газообразные и жидкие вещества (табл. 1). Наибольшая доля приходится на диоксид серы и оксиды азота. В период 2012–2015 гг. наблюдалось постепенное снижение выбросов оксида углерода на 14,989 т/год; количество твердых выбросов увеличилось на 16,246 т/год. Следует отметить, что объем выбрасываемых в атмосферу города летучих органических соединений в этот период резко увеличился с 3,89 до 10,68 т/год и в настоящее время остался на прежнем уровне. В 2018 г. расход мазута на Мурманской ТЭЦ составил 270 тыс. т у. т.

Таблица 1. Объем выбросов Мурманской ТЭЦ в атмосферу значимых видов загрязняющих веществ за 2012–2015 гг.*

Table 1. The volume of emissions of significant types of pollutants by PJSC "Murmansk TPP" into the atmosphere for 2012–2015

|

Выбросы, т/год |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

Твердые |

70,414 |

83,586 |

82,34 |

86,66 |

|

Газообразные и жидкие |

14 901,68 |

12 518,91 |

14 290,25 |

13 603,83 |

|

В том числе: |

||||

|

оксиды азота (в перерасчете на NO 2 ) |

1 648,84 |

1 626,75 |

1 823,8 |

1 682,57 |

|

оксид углерода |

64,779 |

61,86 |

58,48 |

49,79 |

|

диоксид серы |

13 184,15 |

10 819,59 |

12 397,22 |

11 860,76 |

|

углеводороды (без летучих органических соединений) |

– |

– |

– |

– |

|

летучие органические соединения |

3,89 |

10,68 |

10,68 |

10,68 |

|

прочие газообразные и жидкие |

0,014 |

0,04 |

0,06 |

0,03 |

|

Всего |

14 972,09 |

12 602,49 |

14 372,59 |

13 690,48 |

Примечание. *По данным отчетов об устойчивом развитии генерирующих компаний Группы "Газпром энергохолдинг" за 2012–2015 гг.

В структуру предприятия ГОУТП "ТЭКОС" входят две котельные (Северная и Роста). Удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии от данных котельных значительно отличаются: Роста –

181,9 кг у. т./Гкал, Северная – 166,2 кг у. т./Гкал. Общий объем выбросов от предприятия в период 2008–2012 гг. вырос на 1,081 тыс. т и составил в 2012 г. 10,127 тыс. т 5 . Это на 32 % меньше количества выбрасываемого объема загрязняющих веществ по сравнению с объемами от Мурманской ТЭЦ в 2012 г.

Поставщиком вредных загрязняющих веществ в атмосферу города является также завод по термической обработке бытовых отходов (ОАО "Завод ТО ТБО"), работающий с 1986 г. в северном районе города. В качестве основного вида топлива используются твердые бытовые отходы. Однако дополнительным топливом для стабилизации горения и растопки котлов служит топочный мазут марки М 100, годовой расход которого составляет 4 644 т/год 6 . Согласно ежегодным экологическим отчетам Мурманской области в атмосферу города от предприятия было выброшено в 1997 г. 0,524 тыс. т/год, в 1998 – 0,337, 1999 – 0,391, 2000 г. – 0,504 тыс. т/год загрязняющих веществ 7 . Следует отметить, что в 2017 г. в экологическом отчете предприятие отразило недостоверную информацию о фактическом выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нарушив тем самым Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 8 . В 2018 г. завод проводил мероприятия по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий 9 .

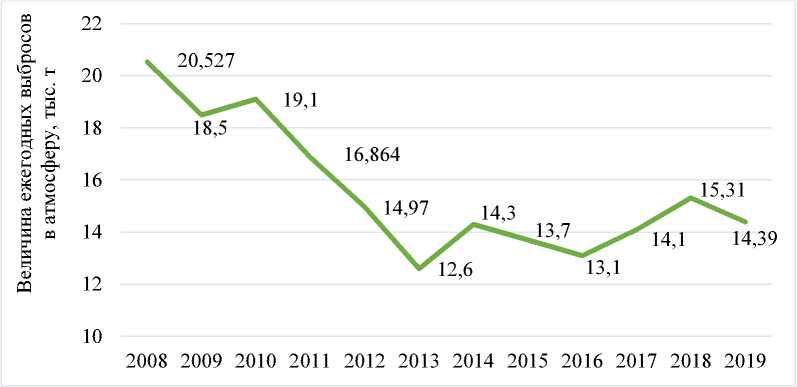

В целом уровень загрязняющих веществ в прижизненном слое атмосферы Мурманска оценивается как низкий. Однако в периоды 2005–2008 и 2011–2013 гг. (рис. 2) наблюдалась тенденция загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом (среднегодовые концентрации >1 ПДК) 10 . Наибольшая среднегодовая концентрация отмечалась в 2011 г. и составила 1,8 ПДК. Увеличение концентрации формальдегида характерно в основном для теплого времени года 11 .

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 2. Динамика изменений концентрации формальдегида в атмосфере Мурманска за 2002–2013 гг.

Fig. 2. Dynamics of changes in the formaldehyde concentration in the atmosphere of Murmansk for 2002–2013

Данное явление объясняется тем, что формальдегид относится к классу фотооксидантов, которые образуются в воздухе под влиянием солнечной радиации при фотоокислении разнообразных органических соединений (метана, пропилена, бензина и других углеводородов) (Селегей, 2005; Селегей и др., 2013; Кокош и др., 2019). Преобладающим источником поступления формальдегида в атмосферу города являются установки сжигания топлива: теплоэлектростанции, котельные, мусоросжигатели, а также двигатели внутреннего сгорания (Скубневская и др., 1994).

Таким образом, в атмосфере Мурманска наблюдаются случаи превышения среднемесячных концентраций выше санитарной нормы по таким веществам, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, фенолы, бенз(а)пирен. Увеличение концентраций вышеперечисленных поллютантов происходит преимущественно в холодное время года, в периоды антициклоидального типа погоды со слабыми ветрами переменных направлений, штилями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 12 .

Химический состав атмосферных осадков является индикатором состояния атмосферы и отражает информацию о поступлении загрязняющих веществ в городскую среду (Янченко и др., 2014). Основным ионным составом атмосферных осадков на глубоко урбанизированных территориях являются гидрокарбонаты и сульфаты. Данное явление указывает на значительное загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы и запыленность карбонатно-сульфатными аэрозолями.

По данным Свистова П. Ф. и Талаш А. С. (табл. 2), для Мурманска характерно следующее распределение ионного состава атмосферных осадков: содержание сульфатов и хлоридов (техногенной и морской составляющих) примерно одинаковое, далее следуют гидрокарбонаты и кальций (Свистов и др., 2015).

Таблица 2. Состав атмосферных осадков в Мурманске (Свистов и др., 2015) Table 2. Composition of atmospheric precipitation in Murmansk city (Svistov, 2005)

|

Параметр, мг/л |

Ph |

Ph min |

||||||||

|

SO 4 |

Cl |

NO 3 |

HCO 3 |

NH 4 |

Na |

K |

Ca |

Mg |

||

|

12,0 |

14,2 |

0,4 |

3,0 |

0,2 |

2,2 |

1,6 |

8,4 |

0,6 |

6,2 |

4,6 |

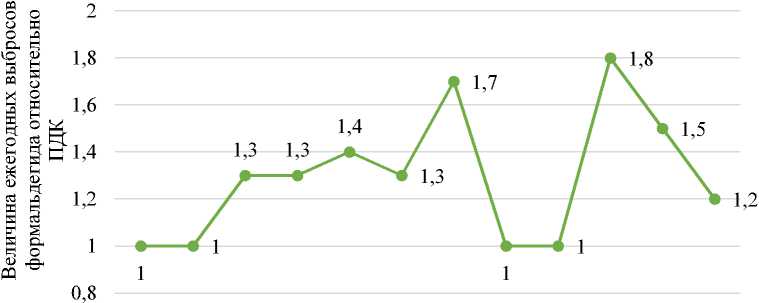

Согласно документу "Ежегодные данные по химическому составу и кислотности атмосферных осадков за 2011–2015 гг." наибольшее содержание ионов кальция (15,1 мг/л), сульфатов (13,65 мг/л), натрия (4,91 мг/л), гидрокарбонатов (4,17 мг/л) и магния (0,98 мг/л) в атмосферных осадках города отмечалось в 2013 г. Максимальная концентрация хлоридов за отчетный период была зарегистрирована в 2014 г. и составила 14,18 мг/л (рис. 3).

—♦—SO4

-■- Cl

—*—нсоз

NH4

—Ж—Na

-е-к

—I—Са

' Mg

Рис. 3. Динамика изменений средневзвешенных концентраций основных ионов в атмосферных осадках Мурманска в период 2011–2015 гг. 13

Fig. 3. Dynamics of changes, weighted average concentration of the main ions in atmospheric precipitation in Murmansk from 2011 to 2015

Загрязнение водоемов Мурманска

Как уже было отмечено, качественные и количественные показатели атмосферных выбросов на территориях городов играют ключевую роль в изменении экологического состояния водных объектов, расположенных в пределах урбанизированной среды. В государственных отчетах почти не представлены данные по загрязнению воздуха Мурманска тяжелыми металлами, однако можно судить о количестве их поступления в окружающую среду по состоянию озер. В связи с тем что ключевыми антропогенными выбросами в столице Мурманской области являются выбросы ТЭЦ и котельных, работающих на мазуте, сфокусируем внимание на двух ключевых металлах V и Ni, являющихся индикаторами сжигания мазута на той или иной территории.

Согласно данным по воде озер Мурманска ( Slukovskii et al., 2020b ), по сравнению с фоном, рассчитанным для всей области, в городских озерах в 1,4–5 раз повышены концентрации V и в 2,7–10,2 раз – концентрации Ni. Ванадием в большей степени загрязнены воды озер Среднее и Окуневое, а никелем – воды озер Ледовое, Окуневое и Среднее. При этом не установлено превышение ПДК ни в одном из изученных городских водоемов, что отчасти связано с завышенными значениями отечественных государственных нормативов.

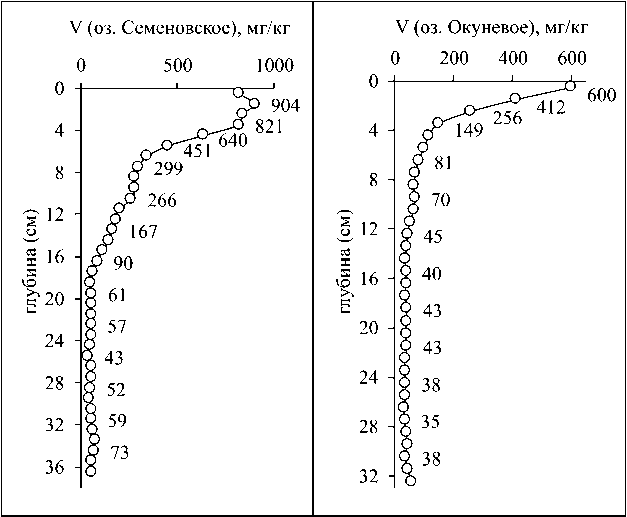

Кроме химического состава воды, при исследовании озер хорошим маркером состояния водного объекта является химический состав донных отложений. Известно, что анализ колонок озерных осадков позволяет проводить реконструкции различных событий, происходивших в озере или на его водосборной территории, в том числе и событий антропогенного характера ( Escobar et al., 2013; Kuwae et al., 2013 ). Распределение V и Ni в колонках донных отложений озер Мурманска, отобранных в наиболее глубоких участках водоемов, иллюстрирует неоспоримое влияние выбросов от сжигания мазута (в первую очередь на ТЭЦ и котельных) на геохимическое особенности городских осадков ( Slukovskii et al., 2020b ). Плавное повышение концентраций V в отложениях озера Семеновское на глубине 16–17 см и в отложениях озера Окуневое на глубине 12–13 см (рис. 4) указывает на начало использования мазута на ТЭЦ и котельных Мурманска в 1960-х гг. (до этого с 1930-х гг. на ТЭЦ использовался уголь). Аналогичную закономерность можно наблюдать и по Ni, который также поступает в озера в результате работы указанных предприятий энергоблока. Причем оба элемента активно накапливаются не только в озерах, находящихся на расстоянии 1–4 км от источника, но в отложениях более отдаленных водоемов (например, в осадках безымянного водоема, названного нами Северным озером, расположенного вблизи дороги, ведущей из Мурманска в Североморск). Превышения V в сравнении с фоном в озере Семеновское достигают 12-кратного значения, превышения Ni – 6-кратного; в озере Северное эти значения ниже (5,5 и 2 соответственно).

Рис. 4. Вертикальное распределение концентраций V в колонках донных отложений озер Семеновское и Окуневое (Slukovskii et al., 2020b) Fig. 4. Vertical distribution of V concentrations in the cores of recent sediments of lakes Semenovskoe and Okunevoye (Murmansk) (Slukovskii et al., 2020b)

Характер накопления V и Ni в отложениях городских озер Мурманска должен свидетельствовать об увеличении выбросов от ТЭЦ и котельных. Однако общие выбросы в атмосферу от Мурманской ТЭЦ, наоборот, снизились за последние 10–12 лет (рис. 1). Можно сделать вывод о том, что на химический состав современных отложений изученных озер влияют не только прямые поступления загрязняющих веществ в системе "воздух – вода – донные отложения", но и загрязненные верхние слои почвы, которая также может активно накапливать тяжелые металлы и затем служить источником вторичного загрязнения объектов окружающей среды, в данном случае озер. Загрязненные V и Ni слои городской почвы, вероятно, сказываются и на загрязнении самых верхних слоев донных отложений озера Ламба в Петрозаводске, так как даже после перехода ТЭЦ на природный газ уровень накопления тяжелых металлов в осадках водоема в десятки раз выше фоновых значений (Слуковский и др., 2017). Исследования мексиканских ученых показали, что из загрязненной в результате деятельности ТЭЦ почвы металлы могут поступать не только в поверхностные воды, но и в подземные горизонты (Mejia et al., 2007). Следовательно, существует риск загрязнения подземных вод и на территории Мурманска. Решение этой проблемы может быть одной из задач будущих исследований.

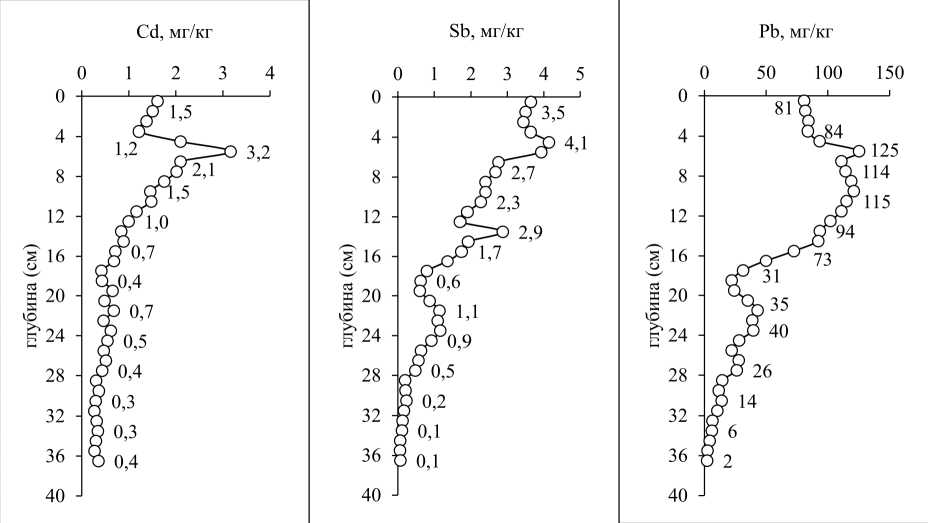

Кроме V и Ni, в современных отложениях озер Мурманска отмечаются повышенные концентрации и других элементов. Например, в осадках озера Семеновское на глубине 28–30 см установлено увеличение содержания Cd, Sb и Pb в верхних слоях отложений по сравнению с нижними (фоновыми) слоями (рис. 5). Эти загрязнители также связаны с атмосферными выбросами, однако в данном случае речь идет не о локальных источниках негативного влияния на природную среду, а о влиянии на водные экосистемы дальнего атмосферного переноса, с которым тесно связаны указанные химические элементы. В первую очередь они попадают в атмосферу в результате сжигания угля на промышленных предприятиях и предприятиях энергоблока стран Европы. Кроме этого, Cd и Pb часто попадают в воздушную среду и далее – в почву и воду в результате деятельности автомобильного транспорта. Аналогичные закономерности неоднократно уже отмечались в различных исследованиях, проводимых авторами и их коллегами на территории Севера России (Слуковский и др., 2017).

Рис. 5. Вертикальное распределение концентраций Cd, Sb и Pb в колонке донных отложений озера Семеновское (Slukovskii et al., 2020b) Fig. 5. Vertical distribution of Cd, Sb and Pb concentrations in the cores of recent sediments of lake Semenovskoe (Murmansk) (Slukovskii et al., 2020b)

Заключение

Анализ данных из открытых источников показал, что значительное влияние на качество атмосферного воздуха в Мурманске оказывают предприятия теплоэнергетики, работающие на мазутном топливе. В результате их деятельности совместно с дымовыми газами в атмосферу города поступают диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, летучие органические соединения, а также мазутная зола, состоящая из оксидов тяжелых металлов и других элементов. В Мурманске наблюдается тенденция к снижению валовых выбросов от стационарных источников, однако в атмосферном воздухе над городом отмечаются случаи превышения концентраций загрязняющих веществ в сравнении с санитарной нормой. При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкий. В значительной степени рассеиванию поллютантов над территорией города способствует активная циклонная деятельность с умеренными и сильными ветрами.

Ежегодные поступления выбросов в окружающую среду от Мурманской ТЭЦ и котельных ухудшают состояния городских озер. Существенное влияние на качество водных объектов оказывают твердые выбросы, обогащенные тяжелыми металлами V, Ni, Cr, Pb, Fe, Sn и распространяющиеся на значительные расстояния. Так, в процессе исследований было установлено повышение концентраций V (в 1,4–5 раз) и Ni (в 2,7–10,2 раза) в водах озер Мурманска по сравнению с фоновыми значениями, рассчитанными для Мурманской области. Характер распределения V и Ni в донных отложениях озер иллюстрирует влияние выбросов от теплоэнергетических установок на состояние водных объектов Мурманска. Плавное повышение концентраций данных элементов в колонках озерных осадков указывает на переход ТЭЦ и котельных города с угля на мазутное топливо в 1960-е гг. При этом отмечается тенденция накопления V и Ni не только в осадках озер, находящихся в непосредственной близости от источника эмиссии, но и в отложениях более отдаленных водоемов со снижением концентраций тяжелых металлов более чем в два раза. В отложениях озер Мурманска отмечается значительное загрязнение такими элементами, как Cd, Sb и Pb, чей генезис связан с дальним атмосферным переносом поллютантов из других районов России и стран Европы.

Исследование выполнено с использованием гранта Российского научного фонда (проект № 19-77-10007).