Анализ авторских правок ко второму изданию учебника общая гидробиология академика Сергея Алексеевича Зернова (к 135-летию со дня рождения автора)

Автор: Носкова О.Л., Зинченко Т.Д., Розенберг Г.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 1 т.8, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье дана краткая биография выдающегося ученого и история создания его основного труда - учебника Общая гидробиология. Проведен сравнительный анализ авторских правок ко 2-му изданию учебника. Показана роль этой книги для студентов и ученых, практически или теоретически занимающихся исследованием морских и пресноводных водоемов. Работа посвящена 135-летию со дня рождения автора.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197815

IDR: 148197815 | УДК: 09+061.

Текст научной статьи Анализ авторских правок ко второму изданию учебника общая гидробиология академика Сергея Алексеевича Зернова (к 135-летию со дня рождения автора)

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

В статье дана краткая биография выдающегося ученого и история создания его основного труда – учебника «Общая гидробиология». Проведен сравнительный анализ авторских правок ко 2-му изданию учебника. Показана роль этой книги для студентов и ученых, практически или теоретически занимающихся исследованием морских и пресноводных водоемов. Работа посвящена 135-летию со дня рождения автора.

29 мая 2006 г. исполнилось 135 лет со дня рождения выдающегося русского ученого, основоположника отечественной гидробиологии, создавшего ее экологическое направление, академика Сергея Алексеевича Зернова.

Всю научную деятельность С.А. Зернова можно разделить на три основных периода: «севастопольский», «московский» и «ленинградский».

С 1902 по 1914 г. С.А. Зернов руководил Севастопольской биологической станцией АН, основанной в 1871 г. академиком А.О. Ковалевским (сейчас это Институт биологии южных морей НАНУ). В это время Сергей Алексеевич занимался изучением Черного моря. В 1908 г. в северо-западной части Черного моря Зерновым было обнаружено огромное филлофорное поле. Это открытие основало в России промысловую добычу йода, а «поле» было названо в его честь – «полем Зернова». В 1913 г. за работу «К вопросу об изучении жизни Черного моря» [1] Московский университет присвоил eму степень магистра зоологии. Это была первая в России диссертация по экологии.

В 1914 г. С.А. Зернов избирается профессором на кафедру гидробиологии Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) на вновь организуемом фа- культете рыбоведения (в дальнейшем этот факультет был преобразован сначала в Мос-рыбвтуз, а затем в Институт рыбной промышленности). Это была первая кафедра гидробиологии не только в России, но и в мире. Одновременно с работой на факультете Сергей Алексеевич читает курс гидробиологии в Московском университете (1924-1930 гг.). В результате чтения курсов им была написана книга «Общая гидробиологии», изданная в 1934 г. [2]. В 1931-1942 гг. академик Зернов руководил Зоологическим институтом АН СССР (г. Ленинград).

Для вновь организованной кафедры гидробиологии Сергею Алексеевичу пришлось заново создавать курс гидробиологии, так как, по словам Зернова, «этот предмет ни у нас, ни за границей до того времени не читался» [4, с. 6].

Учебник «Общая гидробиология» был издан в 1934 г. в Биомедгизе тиражом 7200 экземпляров. В фонде библиотеки Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти) находится 4 экземпляра этого издания. Один из них – уникальный экземпляр № 1, с авторскими правками (см. фото) – был передан В.И. Жадиным (одним из членов редкол-лeгии 2-го издания) в дар тогда еще библиотеке Куйбышевской биологической станции Института биологии внутренних вод АН

СССР.

Современники Сергея Алексеевича считали, что книги, «сходной по оригинальности плана, новизне и свежести сообщаемых фактов нет ни в нашей, ни в заграничной литературе» [4, с. 7]. Выход учебника стал заметным событием в науке. По словам самого автора: «Все три пути, толкавшие на изучение воды и ее населения, – интересы рыбного хозяйства, интересы биологической оценки воды и интересы дальнейшего обоснования эволюционного учения, – выяснились… почти одновременно, около семидесятых годов прошлого века ( XIX в. - ремарка наша )… Теоретическим синтезом этих устремлений и явилась гидробиология как наука о причинной связи и взаимоотношениях между водной средой и населяющими ее организмами» [2, с. 18–19].

Нынешнее поколение гидробиологов так же считает, что учебника, равного этому, нет. Оба его издания (и 1934 г., и 1949 г.) создали базовую основу для написания последующих учебников по гидробиологии – например, Н.А. Березиной и А.С. Константинова. По мнению редколлегии 2-го издания, книга С.А. Зернова «представляет собой незаменимое пособие не только для студента-вузовца, но и для ряда лиц, практически или теоретически работающих в самых разнообразных направлениях по изучению морских и пресноводных водоемов» [3, с. 3]. До сих пор учебник остается популярным и востребованным среди студентов, в связи с чем процесс его создания и вызывает интерес. Остается сожалеть, что труд автора не был переведен на другие языки.

Работа над любой книгой, тем более над учебником, – сложный многолетний творческий процесс. Подготовку ко второму изданию Сергей Алексеевич начал еще в 1939 г., намереваясь значительно переработать и дополнить текст и выпустить книгу в 1941 г. Но этот труд, приближавшийся к окончанию, был сначала прерван Великой Отечественной войной, а затем и смертью (22 февраля 1945 г.) самого автора.

После его смерти директор ЗИНа, академик Е.Н. Павловский принял все меры к ско-

Обложка книги «Общая гидробиология» с подписью автора

( экз. с указанием вставок для 2го издания 1941 года. Главный и основной экз. № 1. )

рейшему переизданию книги. Была создана редакционная коллегия, в состав которой вошли такие известные ученые, как академики Е.Н. Павловский и Л.С. Берг, профессора В.И. Жадин и Е.Ф. Гурьянова. Как они сами говорили – переиздание «Общей гидробиологии» было их долгом.

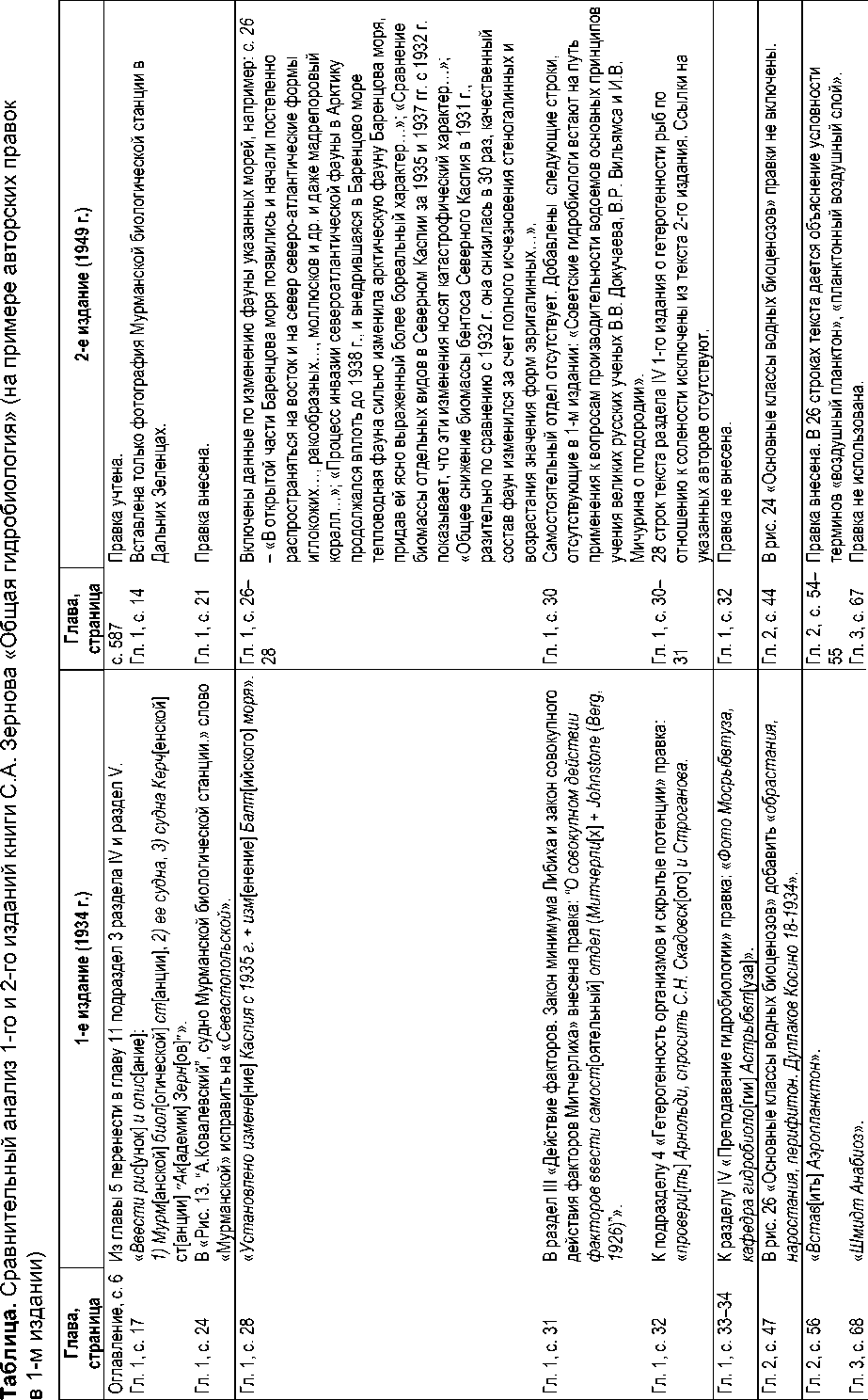

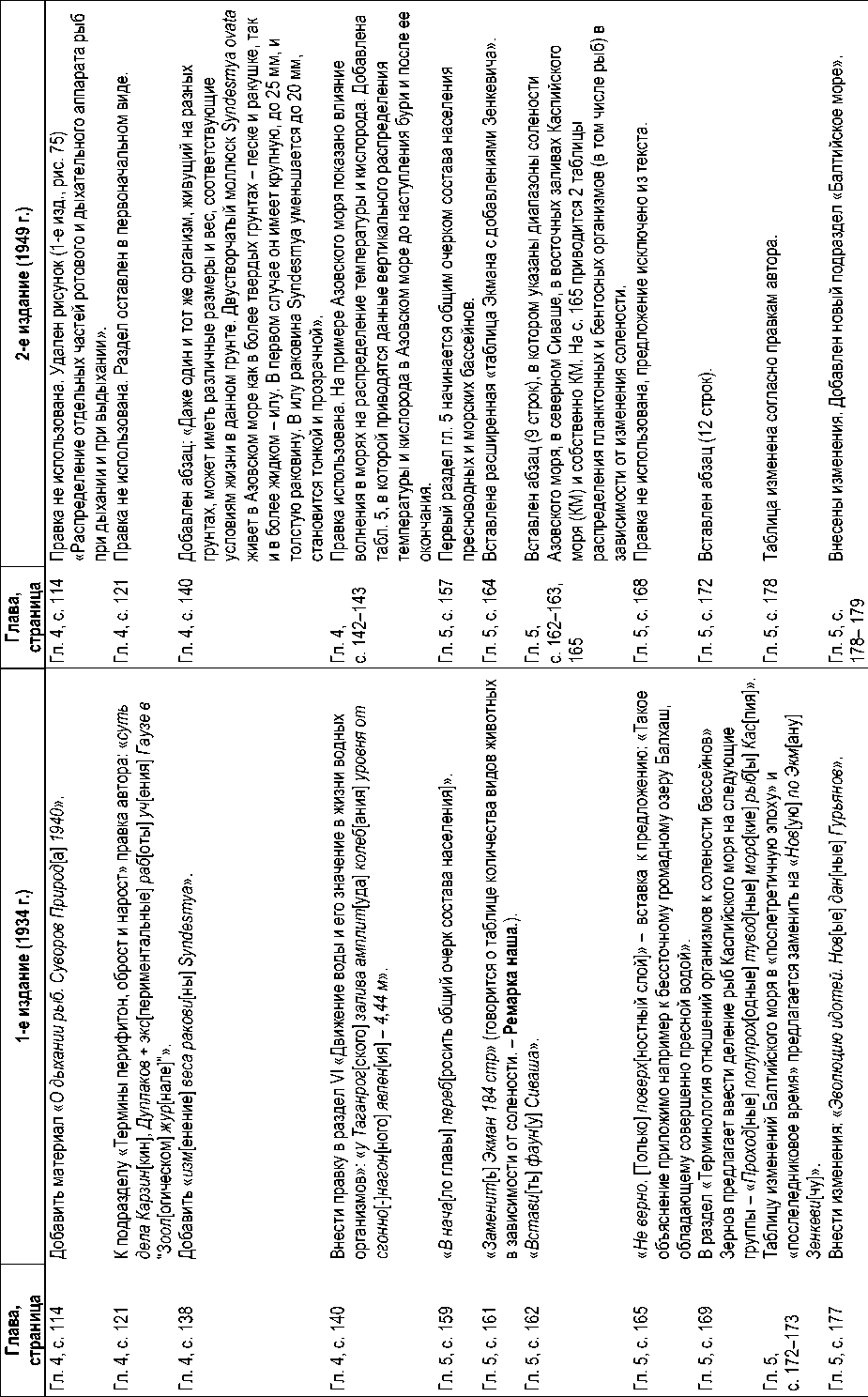

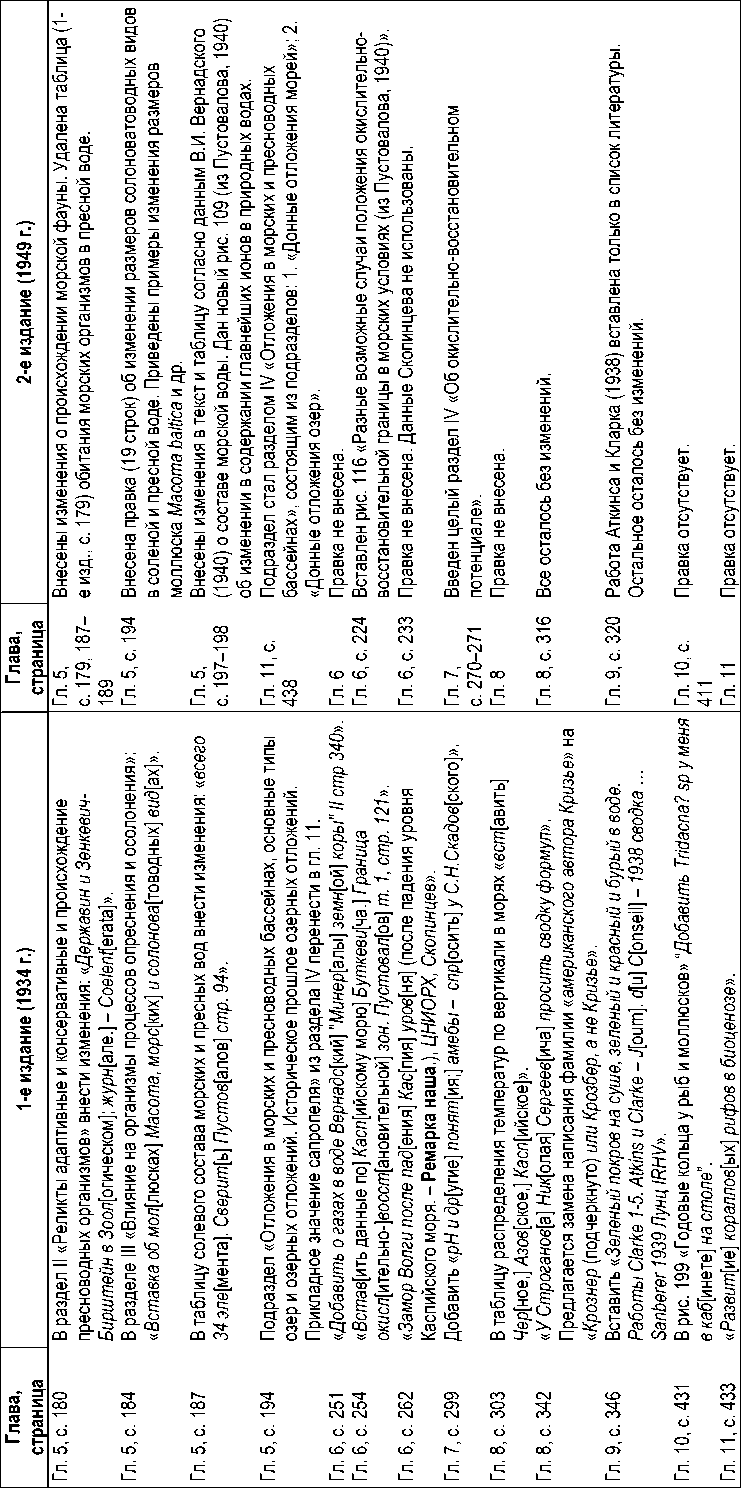

Второе издание отличается от первого целым рядом вставок и исправлений. Видно, что автор трудился над этим не один год, так как правки на страницах сделаны различными чернилами и карандашами. В первом издании имеется 395 авторских правок, сделанных С.А. Зерновым, часть из которых (учтенных и не выполненных во втором издании) представлена нами в таблице.

Правки, сделанные во 2-м издании включают в себя: перекомпановку глав, замену отдельных фотографий и рисунков автора, из- менение авторского текста и терминов (без указаний автора), изменение и дополнение отдельных слов и текста с использованием авторских правок.

О характере правок можно судить по оглавлению учебника. Оглавление для Сергея Алексеевича – это расширенный план работы: он вносит исправления в текст; делает переносы из одной главы в другую; на правом поле, где указаны страницы, пишет приблизительное количество страниц, которое должно быть в каждой главе после исправления (видимо, стараясь не слишком увеличивать объем второго издания).

«Наибольшее внимание Сергей Алексеевич уделил переработке одиннадцатой главы. Для нее он заново написал разделы о биологической продуктивности Балтийского, Азовского и Каспийского морей, об особенностях жизни в тропических водоемах, о биологии болот, рек и водохранилищ. В эту же главу им включены некоторые сведения из других глав книги» [3, с. 3].

По словам членов редколлегии 2-го издания, они не считали «себя вправе вносить какие-либо существенные изменения в книгу, и лишь продолжили работу автора по фактическому исправлению отдельных мест... «Указатель литературы» увеличен почти вдвое и, согласно авторским замечаниям, пополнен рядом работ, которые могут быть полезны читателям при их самостоятельной работе» [3, с. 3].

Приведем примеры некоторых правок, сделанных редколлегией во 2-м издании, без учета указаний автора.

Во 2-е издание включены коррективы, которые касаются исключения из текста слов о развитии гидробиологической науки за границей. Так, например, из текста (1-е изд., гл. 1, с. 34) «На ряде биологических станций, особенно за границей, летом проводятся специальные теоретические и практические курсы по ознакомлению специалистов и студентов с той или иной отраслью гидробиологии» исключены слова «особенно за границей» (2-е изд., гл. 2, с. 32). Особенностью 2го издания является и тот факт, что из него исключены некоторые сведения, касающие- ся исследований гидробиологов из Германии, что обусловлено подготовкой переиздания учебника во время Великой Отечественной войны.

Раздел V « Гидробиологические учреждения » (1-е изд., гл. 1, с. 34–35), где подчеркивается значение биологических лабораторий в Вудс Голе (Соединенные Штаты Америки), Неаполитанской станции, Пленской и Гельголандской станций (Германия), Плимутской станции (Англия), Росковской и Баньольской станций (Франция) и других, а также приводятся сведения о работе Международного союза лимнологов « под председательством германского лимнолога Тинеманна », исключен из 2-го издания. Не выполнена правка автора: составить « новый список » гидробиологических учреждений (1-е изд., с. 35), « использовать работу Vangnat, 1937 ».

Фотография германского крейсера «Метеор» (1-е изд., гл. 1, рис. 10, с. 21), « произведшего гидрологическое и гидробиологическое исследование южной части Атлантического океана », отсутствует во 2-м издании, что напоминает «наш ответ Чемберлену» в послевоенный период.

Текст автора « Хорошо изучены соленые озера в Вестфалии (Германии) » (1-е изд., гл. 5, с. 164) также исключен из 2-го издания (2е изд., гл. 5, с. 168).

Авторский текст « В Германии этому движению (биологической оценке и очищению воды. – Ремарка наша . ) весьма содействовал основанный в 1901 г. Королевский опытный институт по оценке питьевых и сточных вод (теперь Государственный институт водной гигиены )» (1-е изд., гл. 1, с. 18) изменен на следующий: « В разработке учения о сапробности и в санитарно-биологической оценке водоемов крупнейшее значение имели работы Я.Я. Никитинского, Г.И. Долгова, С.Н. Строганова » (2-е изд., гл. 1, с. 16).

Авторский текст «Бедствия, приносимые населению недоброкачественной питьевой водой и вообще загрязнением бассейнов сточными и фабричными водами, часто бывают, можно сказать, неисчислимыми» (1-е изд., с. 22), по-видимому, как не вполне аргументированный, исключен из 2-го изда- ния (гл. 1, с. 20).

Во 2-е издание не включен следующий текст из 1-го: « Научный персонал Севанской ихтиологической лаборатории не думает ограничиться введением одних сигов в рыбное хозяйство Севана; он полагает, что имеющееся количество планктона позволяет ввести в хозяйство Севана еще определенное количество планктоядных рыб, например ряпушку или снетка; и эта мысль быть может скоро дождется своего практического осуществления (1-е изд., гл. 1, с. 25).

Без учета авторских правок, исключен раздел «Наличие рас» (1-е изд., гл. 1, с. 28; 35 строк текста), вместо которого включен раздел «Изменчивость» (2-е изд., 1 гл., с. 28; 35 строк текста). В этом разделе приводится следующий текст, отсутствующий в 1-м издании: « В связи с широким распространением она (сердцевидка Cardium edule. – Ремарка наша .) образует многочисленные вариете-ты. Поскольку она в Азовском море служит пищей бычкам, осетровым, камбалам, лещу, тарани и др., ее размеры, скорость роста и продолжительность жизни имеют для рыбного хозяйства немалый интерес. И вот оказывается, что в Азовском море темп ее роста меньше и жизнь короче, чем у берегов Англии и Германии. Азовские пятигодовалые имеют длину 23-26 мм, а английские – 39-42 мм; азовские живут до 5 лет, английские – до 9, а мурманские даже до 11 лет. Отсюда ясна необходимость изучать детально жизнь определенного организма во всех различных районах его распространения; перенесение данных одного района на другие, как, например, с берегов Англии на Азовское море, может привести к совершенно ложным заключениям ».

К особым приметам написания текста в 1-м издании можно отнести архаичное употребление некоторых слов и терминов. Например, в первом издании используется термин «планкт ический », во 2-м – «планкт онный »;

или же: «ди ф узия» (сейчас – ди фф узия), «хлорофи л » (хлорофи лл ), «ко еф ициент» (ко эфф ициент) и др.

Термин автора « плейстический » (1-е изд., гл. 2, с. 44) заменен на « плейстонный » (2-е изд., гл. 2, с. 41), который прочно вошел в арсенал гидробиологических терминов. Предлагаемый термин «патия» (от греч . pathos – страдание, страсть), введенный А. Шорыгиным в русскую литературу в 1928 г. (1-е изд., гл. 2, с. 46) для обозначения, например, « распространения организма в глубинных частях бассейна как батопатия» , « отношения к температурным условиям – термопатия, отношения к солевым условиям существования – галопатия » и т.д., отсутствует в новой редакции учебника (2-е изд., гл. 2, с. 42).

Анализ многочисленных авторских правок показал, что они направлены на существенное изменение текста в сторону увеличения данных, связанных с экологической характеристикой гидробионтов и анализа процессов, происходящих в водных экосистемах, определяемых основными законами экологии, что, к сожалению, не в полной мере нашло свое воплощение во втором издании учебника «Общая гидробиология». Объяснений тому множество, из которых главное, несомненно, это военный и послевоенный период подготовки рукописи, а также ограниченное время для переиздания этого титанического труда.

Второе издание «Общей гидробиологии» увидело свет в 1949 г., но, как уже отмечалось выше, не потеряло актуальности и в наши дни. Достаточно сказать, что в нем особое место уделяется процессу инвазии, анализу и причинам проникновения инвазий-ных видов.

Высокий научный уровень в сочетании с методическими достоинствами и практической ценностью обеспечивает анализируемой нами книге долгую жизнь в научном мире.

Продолжение табл.

Окончание табл.

Примечание . В таблице представлены отдельные, разборчивые пометки и наиболее значимые, на взгляд авторов статьи, правки. Курсивом выделены слова, написанные С.А. Зерновым.

Список литературы Анализ авторских правок ко второму изданию учебника общая гидробиология академика Сергея Алексеевича Зернова (к 135-летию со дня рождения автора)

- Зернов С.А. К вопросу об изучении жизни Черного моря//Зап. АН. Физ.-мат. отд. 1913. Т. 32, № 1. (магистер. дис.)

- Зернов С.А. Общая гидробиология. М.; Л.: Биомедгиз, 1934.

- Зернов С.А. Общая гидробиология. 2-е изд. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

- Памяти академика С.А. Зернова/Под ред. Е.Н. Павловского и В.И. Жадина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.