Анализ биометрических характеристик окклюзионной морфологии боковых зубов как критерий качества зубных протезов

Автор: Шемонаев В.И., Машков А.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 (34), 2012 года.

Бесплатный доступ

Разработаны способы описания биометрических характеристик окклюзионной морфологии боковых зубов в виде локализации характерных окклюзионных контактов, определяющих расположение функциональной оси зуба и площадей околоконтактных зон. Полученные данные и математические модели позволяют проводить оценку и конструирование искусственной окклюзионной поверхности.

Ось зуба, окклюзионная поверхность, характерные точки контакта, околоконтактные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/142148976

IDR: 142148976

Текст научной статьи Анализ биометрических характеристик окклюзионной морфологии боковых зубов как критерий качества зубных протезов

Окклюзионным взаимоотношениям зубных рядов в стоматологии придается большое значение. Термин «окклюзия» охватывает гораздо более широкое понятие, чем взаимное расположение зубов в момент контакта антагонистов. Окклюзия — это динамическое биологическое взаимодействие компонентов жевательной системы, которое регулирует контакты зубов друг с другом в условиях нормальной или нарушенной функции [11]. Окклюзионные взаимоотношения зубов-антагонистов зависят от комплексного действия жевательной мускулатуры, височно-нижнечелюстных суставов, парадонта, рельефа окклюзионных поверхностей зубов-антагонистов и функционального состояния организма в целом [1].

Одним из критериев оценки этих взаимоотношений является изучение окклюзионных контактов зубов-антагонистов. Окклюзионный контакт между зубами-антагонистами является необходимым условием для «функциональной нормы» и «функциональной гармонии» [8]. Для оценки окклюзионных контактов наибольшее распространение получил метод окклюзографии с его качественной и количественной характеристикой при применении различных способов анализа. Это может быть визуальный метод с применением артикуляционной бумаги, метод денситометрии окклюзограмм, способ контактного перевода окклюзограмм одновременно с миллиметровой сеткой на фотобумагу и др. С помощью этих способов определяют локализацию и суммарную площадь окклюзионных контактов с долей погрешности, что позволяет оценивать «плотность смыкания» зубных рядов и грубые нарушения окклюзии. С 1987 по 2007 г. фирма Tekscan (США) производит и совершенствует аппарат «T-Scan», своего рода «электронную окклюзограмму», с помощью которой врачу предоставляется возможность получать, анализировать и хранить данные о силе окклюзионных контактов и о динамике их появления. Однако толщина датчика аппарата (0,3 мм), размещаемого между зубными рядами, на наш взгляд, может оказывать влияние на проприорецепторы периодонта, а результатом этого будет являться смещение положения нижней челюсти относительно верхней.

Все перечисленные способы, при различном уровне точности, наглядности и удобства в работе, имеют много общего — они позволяют получить биометрические характеристики непосредственного контакта между зубами-антагонистами. В свою очередь множество научных трудов подтверждают тот факт, что участки окклюзионных поверхностей зубов-антагонистов, которые контактируют более плотно, измельчают частицы пищи в большей степени. Также существует мнение, что изучение зависимости степени измельчения пищи при жевании от площади окклюзионного контакта не всегда оправдано, так как и «околоконтактные зоны» (разобщенные участ- ки окклюзионных поверхностей зубов-антагонистов) принимают опосредованное участие в дроблении пищи и характеризуют «выраженность» рельефа окклюзионной поверхности зубов-антагонистов. Следовательно, для более полного описания и построения рельефа окклюзионных поверхностей в ортопедических конструкциях недостаточно учитывать биометрические характеристики только в виде площади окклюзионных контактов и их характерной локализации.

При существовании различных подходов для описания окклюзионных поверхностей зубов: анатомия жевательной поверхности [2], углы скатов бугров [9], расположение и количество окклюзионных контактов [6, 3], ни один из них не позволяет ответить на вопрос — что «происходит» за пределами окклюзионного контакта в пространстве, ограниченном вершинами бугров зубов-антагонистов, в так называемых «околоконтактных зонах»?

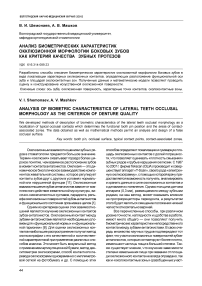

На кафедре ортопедической стоматологии ВолгГМУ на протяжении нескольких лет ведутся исследования по изучению биометрических характеристик рельефа окклюзионных поверхностей (Мили-кевич В. Ю., 1988, Кибкало А. П., 1996, Шемонаев В. И., 1997, Линченко И.В., 1998, Стекольникова Н. В., 1999, Машков А. В., 2006). Разработаны способы, позволяющие описать морфологию окклюзионной поверхности зубов на основе синтеза клинических и биометрических методов, с привлечением аппарата математического анализа. Основой для изучения морфологии окклюзионной поверхности является определение локализации характерных окклюзионных контактов. На основании проведенных исследований [3] были установлены закономерности в локализации окклюзионных контактов боковых зубов интактных зубных рядов при ортогнатическом прикусе (рис. 1).

Рис. 1. Характерные окклюзионные контакты у лиц I периода зрелого возраста

Во время жевания осуществляется «взаимоотношение» зубных рядов верхней и нижней челюстей, при этом в положении центральной окклюзии происходит четкое позиционирование рельефов окклюзионных поверхностей зубов-антагонистов, которое определяется характерными окклюзионными контактами. Характерные окклюзионные контакты в свою очередь являются «эпицентрами» восприятия, концентрации и передачи жевательной нагрузки и определяют положение функциональной оси зуба и функциональный угол, образуемый между осями зубов-антагонистов в положении центральной окклюзии [5].

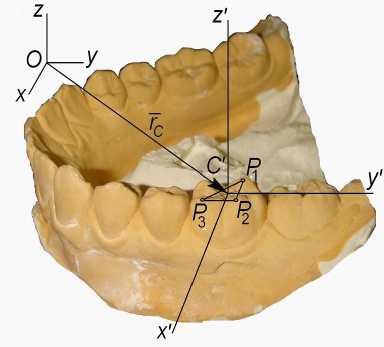

Определение локализации характерных окклюзионных контактов дает возможность аппроксимировать окклюзионную поверхность каждого бокового зуба плоским треугольником, вершинами которого и являются характерные окклюзионные контакты. В этом случае нормаль к этому треугольнику совпадает с функциональной осью зуба (рис. 2).

Рис. 2. Направление основной и дополнительных функциональных осей зуба

Для полной характеристики пространственно положения зуба необходимо определить направляющие косинусы основной С ў х ў и дополнительной С ў х ў функциональных осей, а также координаты центра масс окклюзионного треугольника в основной системе отсчета Oxyz .

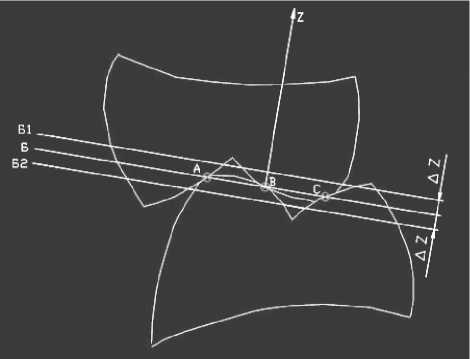

После определения пространственного расположения зуба необходимо оценить так называемую «выраженность» рельефа окклюзионной поверхности. Биометрические характеристики рельефа можно представить в виде площадей окклюзионных контактов и околоконтактных зон на фиксированном отпечатке рельефа окклюзионных поверхностей антагонирующих зубов, представляющем собой растровое изображение восковой окклюзограммы [6]. Он позволяет определять характерные точки смыкания А, В, С в геометрической плоскости окклюзии каждой пары антаго-нирующих зубов, определяющие положение базовой плоскости Б с указанием функциональной оси зуба Z, соответствующей нормали базовой плоскости, полученной по трем характерным точкам контактов в виде геометрических параметров в системе координат X, Y, Z, полученных путем построения метрической модели отпечатка рельефа окклюзионных поверхностей каждой пары антагонирующих зубов (рис. 3).

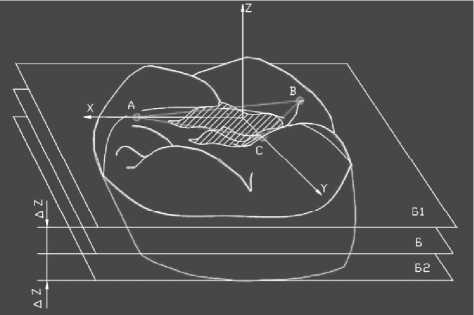

Рис. 3. Метрическая модель смыкания зубов

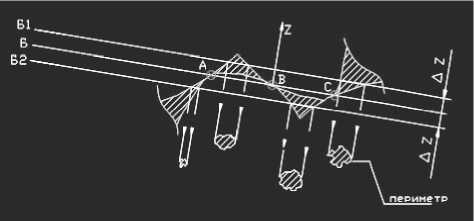

В соответствии с фиксированным отпечатком рельефа окклюзионных поверхностей антагониру-ющих зубов и тремя характерными точками контактов А, В, С, определяется базовая плоскость Б, параллельно которой выполняются плоские сечения в виде набора срезов окклюзионных поверхностей в соответствии с плоскостями Б1 и Б2, расположенными на расстоянии ΔZ (толщина межокклюзионного пространства), которые в совокупности определяют метрическую модель рельефа окклюзионных поверхностей антагонирующих зубов (рис. 4).

Рис. 4. Метрическая модель окклюзионной поверхности зуба

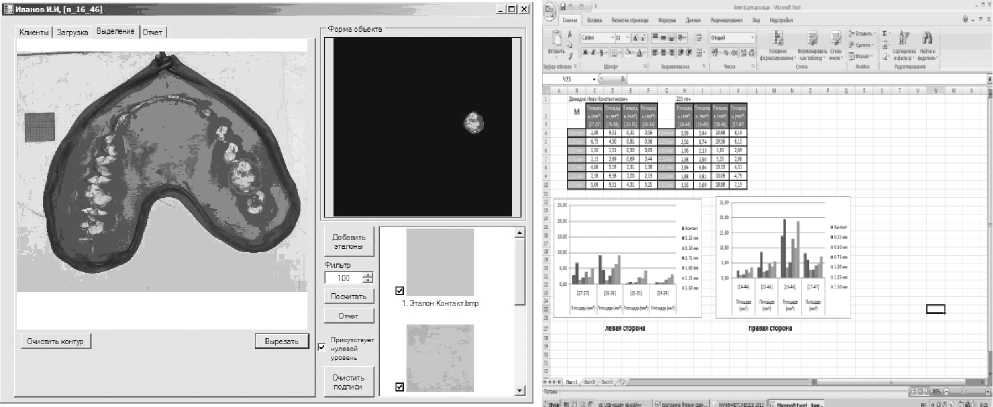

Таким образом, рельеф окклюзионной поверхности зуба можно представить в виде определенной локализации окклюзионных контактов и «око-локонтактных зон» с различной толщиной межокклюзионного пространства, соотношение которых собственно и будет характеризовать «выраженность» рельефа. Для удобства осуществления описанного алгоритма нами разработана «Компьютерная программа анализа окклюзограмм» [7].

Клиническая апробация работы программы показала следующие ее возможности (рис. 5).

Она позволяет:

– осуществлять сравнительный анализ общей плотности окклюзионных контактов «до» и «после» ортопедического или ортодонтического лечения;

– определять показатель средней величины их прироста;

– сравнивать площадь контактов отдельных зубов и всего зубного ряда «до» и «после» лечения.

Предлагаемый способ позволяет:

– определять функционально доминирующей (преимущественной) стороны жевания,

Рис. 5. Рабочее «окно» программы анализа окклюзограмм

– сравнивать различные участки зубного ряда, – выявлять проблемные зоны,

– вносить соответствующие коррективы при зубном протезировании.

Программу можно использовать как в практической стоматологии, так и для научно-исследовательской работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, биометрические характеристики рельефа окклюзионной поверхности в виде локализации и площадей, характерных окклюзионных контактов, функциональной оси зуба, околоконтакт-ных зон позволяют в необходимом объеме оценивать окклюзионные поверхности боковых зубов при изготовлении несъемных ортопедических конструкций с целью их последующего воспроизведения.