Анализ ценностных и поведенческих установок в системе общественных движений

Автор: Саенко Виталий Николаевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология манипуляции сознанием

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается анализ целей и задач, регламентируемых в официальных документах общественных движений, как возможность разработать программу исследования возможностей изменения ценностных и поведенческих ориентиров и установок, посредством типологизации выявленных аттитюд и измерения изменений их направленности. Предлагается разработка программы социологического исследования манипулятивных практик, присутствующих в общественных движениях, выявляемых через динамические изменения сознания участников общественных движений.

Общественные движения, устав, поведенческие установки, ценностные ориентиры, аттитюды, измерение установок

Короткий адрес: https://sciup.org/142231845

IDR: 142231845 | УДК: 316.648.43 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_3_103

Текст научной статьи Анализ ценностных и поведенческих установок в системе общественных движений

Общественные движения формируются вокруг объективно существующих противоречий. Г. Блумер обозначил предназначение общественных движений в установлении новых социальных порядков, а суть движений назвал "коллективной инициативой"[1, с. 18]. Мы согласимся с данным утверждением, поскольку социальная природа общественных объединений основывается на инициативе, исходящей от определенного заинтересованного коллектива индивидов. Сама инициатива внутри коллектива неравномерна, количественно и качественно различается в зависимости от принадлежности к каждому конкретному его члену. Инициатива руководителей носит один характер, а инициатива рядовых участников другой. Совмещение разнонаправленных инициатив и создает основу для формирования общественных движений. Следует предположить, что и участников, и руководителей общественных движений следует характеризовать как инициативных людей, обладающих желанием и возможностью для проявления активности. Такие члены социума добровольно участвуют в деятельности общественных объединений, определяют свой круг интересов и стремятся к достижению поставленной ими цели.

-

1 Саенко Виталий Николаевич – ассистент кафедры социологии и управления персоналом. Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

-

V. Saenko – assistant of the Department of Sociology and Human Resource Management. Saint-Petersburg State Economic University.

Г. Блумер рассматривал общественные движения условно разделив их на три категории: общие, специфические и экспрессивные. Общие и специфические отличаются четкостью целей, управляемость, возможностями контроля, строгостью структуры. Экспрессивные же своей не имеют в своих планах изменения социальной действительности, однако при этом воздействуют на социальный строй и личности индивидумов. К подобным движениям Г. Блумер относил религиозные или модные движения.

Принимая во внимание данный подход к классификации движений и труды о мотивации и самоопределении молодых людей в движениях следует полагать, что экспрессивные общественные движения, которые не имеют отношения к религии или моде воздействуют на сознание и функционируют используя те же формы влияния на людей, при которых субъект воздействия основывает свою стратегию на чувстве принадлежности, идентичности и сопричастности молодых людей. Таким образом, мы можем дополнить разнообразие экспрессивных общественных движений манипулятивными и утверждать, что принадлежность к экспрессивной группе движений зависит от того оказывают ли они в первую очередь воздействие на самих участвующих в них людей и их установок и убеждений, а не на окружающую объективную социальную реальность.

Для социального развития личности и развития общественного объединения, такого как общественное движение, требуется личностное развитие, имеющее своей направленностью устойчивые просоциальные и созидательные установки. Развиваются данные аттитюды через трансформацию сознания, которая является отправной точкой для внесения изменений в собственные убеждения, восприятие, ценности. Изученный опыт исследований манипуляции сознания позволяет нам утверждать способность успешно трансформировать сознание объектов манипуляции посредством использования различных скрытных манипулятивных методов. Объединение используемой аксиологической оценки манипулированию и исследований манипуляции сознанием позволяет сделать вывод о том, что трансформация сознанием способна приводить к такому изменению установок и ценностей, которое имело бы просоциальный характер вне зависимости от того является ли это конечной целью манипулятора или это является промежуточной его задачей, которая косвенно приводит к развитию личности.

Развитие определенных компетенций, отношение к ним и мотивация к деятельности являются одними из результатов наличия в обществе определенных ценностных установок, которые господствуют в обществе, транслируются в СМИ, разделяются в семье, пропагандируются социальными институтами. Общественные движения также являются продуктом общественных ценностей, которые являются реакцией на актуальные социальные конфликты - объективно существующие противоречия. Будучи реакцией на воспринимаемые в качестве проблем явления формирование общественных движений происходит посредством и за счет некоторой институализации ценностей и установок. Общественные движения сами становятся социальными институтами и проводниками определенных установок и ценностей, которые закрепляются в уставах общественных движений. Именно на основании изучения ряда уставов общественных движений возможна разработка дальнейших гипотез и направлений в исследовании ценностных и поведенческих установок в общественных движениях.

Исследование охватило разнонаправленные общественные движения, расположенные на территории различных городских агломераций, в основном Санкт-Петербурга, на этапах изучения и анализа уставов общественных движений. Фрагментация общественных движений в зависимости от конкретного направления деятельности не была проведена в целях изучения всей ситуации в целом, однако отдельные специфические показатели были использованы в анкетном исследовании, посвященном изменения аттитюдов участников движений [2, с. 22-30], например такие, которые были бы ориентированы специально под общественные движения религиозной, здравоохранительной или военно-патриотической направленности.

Неформальный характер внутреннего взаимодействия в общественных движениях оставляет большой простор для применения манипулятивных практик руководителями движений. Если порядок организации, ликвидации, отчетности ОД строго регламентирован Федеральным Законом, то социальные отношения никак не регламентируются и не отслеживаются, что также снимает и социальную ответственность с руководителей за возможное вмешательство в сознание своих подчиненных, которое приведет к изменению их убеждений, установок, ценностей.

Сделаем предположение, что манипуляция сознанием, будучи реализованной в рамках общественных движений, даже при наличии эгоистических необщественных интересов будет вынуждена развивать просоциальные созидательные ценности и установки и соответствующую им мотивацию и компетенцию в участниках общественных движений. Из этого следует, что заинтересованный в достижении своих целей субъект манипуляции будет заинтересован также и в развитии определенной направленности личности участников и как следствие всей среды и всего движения, что в свою очередь подтвердит гипотезу о том, что манипуляция сознанием является фактором развития общественных движений в городской агломерации. Отдельным социальным эффектом, который носит положительный для общества характер становится в таком случае и склонность объектов распространять и "заражать" внутри окружающей среды манипуляции новых участников, поскольку это стимулирует и подкрепляет просоциальные общественные аттитюды. Замкнутая система манипуляции, преследуя свои цели, создает и закрепляет социально здоровые установки в манипулятивной среде, а среда в свою очередь генерирует новых приверженцев ценностей и подкрепляет поведенческие установки у членов общества.

Следует отметить правоту мнения части исследователей социологов, заключающегося в том, что современное общество пронизано манипулированием и подобная среда формирует условия для нормализации и репродукции манипулятивного взаимодействия между людьми и субъект-объектно ориентированных коммуникаций. Следовательно, манипуляция сознанием в общественных движениях, которая их развивает и способна развивать ее участников, может с некоторой вероятностью в итоге послужить институтом, развивающим общество, но для этого нет никаких гарантий, поскольку конечные цели манипуляторов могут заметно различаться от официально регламентируемых. Помимо отсутствия гарантий развития общества, средство достижения развития приводит к неизбежной репродукции и закреплению манипулятивных общественных практик в обществе, что создает или усугубляет актуальную социальную проблему манипулирования.

Исследование изменения ценностных и поведенческих установок требует предварительного анализа уставов общественных движений, а также рекомендаций, методических пособий и инструкций, издаваемых для добровольцев и волонтеров. На основании данного анализа становится возможна фиксация наиболее часто встречающихся требований к участникам, ожидаемая от них мотивация, а также цели, задачи и ценности общественных движений. Результаты анализа рекомендуется использовать после их адаптации для разработки комплексного исследования изменения аттитюдов, использующего динамические субъективные оценки респондентов из числа рядовых участников и руководителей, авторов официальных документов общественных движений.

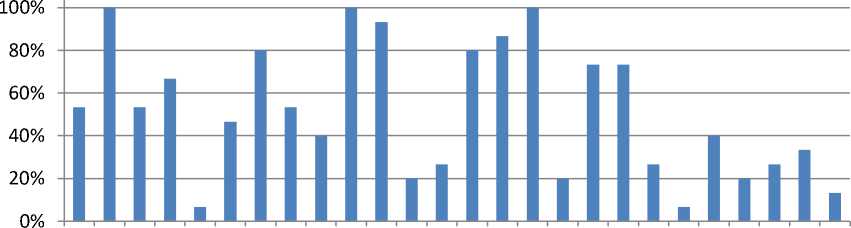

В нашем исследовании контент-анализу были подвергнуты уставы следующих общественных движений: "Волонтеры-медики"[4], "Народный фронт "За Россию""[5], "Рублевский народный совет"[6], "Россия"[7], "Амурский путь"[8], "Центр социальных инициатив"[9], "Поисковое движение России"[10], "Юнармия"[11], "Волонтеры Победы"[12], "Ветераны комсомола"[13], "Петербургские родители"[14], "Молодежь за права человека"[15], "Сильная Россия"[16], "Живой город"[17], "Объединение потребителей России"[18]. Анализируемые уставы и рекомендации имеют отношение к общественных движениям всех указанных ранее направленностей и позволяют оценить целенаправленность и ценностные ориентиры общественных движений в целом. Анализ непосредственно заключался в изучении глав уставов общественных движений, посвященных целям и задачам, а также миссии. Количественный контент-анализ материалов общественных движений позволяет обнаружить наиболее значимые речевые конструкции на основе частоты их использования. На основании статистического учета наиболее часто встречающихся целей была собрана статистика идентичных и схожих по смыслу наименований, которые были обозначены каждое как отдельная направленность. Результаты анализа уставов общественных движений продемонстрируем на рисунке "Ориентации и установки в уставах общественных движений".

120%

Рисунок 1 . Ориентации и установки в уставах общественных движений

Результаты анализа уставов показали, что так или иначе развитие просоциального настроя в обществе, формирование активной гражданской позиции и духовное развитие нации является целью для всех без исключения общественных движений. Объясняется это, с нашей точки зрения, природой общественных движений, которые возникают благодаря просоциальным ценностям, проявлению инициативы и желанию привнести духовный вклад в жизнь общества, а также функционируют благодаря названным обстоятельствам и сами вносят вклад их развития, называя их своими целями.

Выше 80% набрали цели агрегации человеческих ресурсов, привлечения внимания к социальным проблемам, организация мероприятий и ведение просветительской деятельности. Данные цели присущи тем общественным движениям, которые наиболее активно ведут свою деятельность и используют существующие возможности по освещению своей деятельности и привлечения человеческих ресурсов.

Помимо указанных целей выше 50% также набрали цели развития добровольчества, заботы о здоровье нации, содействия формирования личности, повышение профессионализма, уровня навыков, умений, содействие по взаимодействию между обществом и государственными органами федеральной, региональной и местной власти и улучшение качества жизни в том или ином виде. Здесь уже наблюдается больший разброс и большее разделение общественных движений в зависимости от их направленности: профессионально-деятельно ориентированные, спортивно-оздоровительные, практикоориентированные, провластные/оппозиционные.

В число самых редко встречающихся целей: формирования образа врача в России и защита прав рабочих. Совершенно очевидным видится то, что подобные цели не являются в какой-либо степени противоречащими деятельности общественных движений, однако они являются узкоспециализированными и охватывают только ту часть общественных движений, которые сформированы вокруг частных социальных, которые требуют внимания тех социальных объединений, которые были бы углублены в необходимый вопрос и их формирование, структура, деятельность были ориентированы на строго очерченный круг проблем. Таким образом цель "защита прав рабочих" будет встречаться в 100% случаев, если рассматривать выборку из числа общественных движений, которые сформированы для службы интересов рабочих.

Основной практической значимостью эмпирической части исследования является возможность изучения рисков манипуляции сознанием в общественных движениях в городской агломерации, оценки динамики изменения восприятия, сознания, и, как следствие, поведенческих и ценностных установок участников общественных движений, доказательства факта выполнением манипуляцией сознанием развивающей функции в общественных движениях.

Рекомендуется разработка анкетных опросов для их использования в достижении названных выше целей. Направленность анкетирования - изучение восприятия необходимых компетенций, мотивации участников и руководителей общественных движений, факторов, снижающих желание участвовать в общественных движениях и динамику изменения этих показателей в зависимости от длительности пребывания в общественном движении. Ожидается, что будет отслеживаться зависимость между ростом мотивации, связанной со служением и полезностью для общества и ростом важности для людей компетенций, отвечающих за послушание и лояльность и длительностью нахождения в общественном движении ввиду постоянного воздействия манипулирования со стороны как субъекта манипуляции, так и "индоктринированных" участников, невольно распространяющих манипуляции вокруг себя и постепенного снижения сопротивляемости манипуляциям. Используемые методы исследования должны учитывать разницу между уровнями участия в общественном движении для, с одной стороны, учета максимально разнообразного контингента общественных движений и, с другой, для установления факта манипуляции в случае, если по разработанным и заданным критериям показатели будет отличаться в зависимости от их роли в иерархии общественного движения.

Помимо мотивации участвовать в движении так же следует учесть внутренную структуры движений, контекст социальной реальности и причины формирования движения. Парадигма " мобилизации ресурсов" М. Залда, Дж. Маккарти, М. Асима подходит для изучения манипуляции сознанием в общественных движениях, поскольку основывается на организации движений и агрегации движениями ресурсов для своего успешного функционирования. Парадигма используется для анализа стратегии и тактики движений, изучения причин их развития и разрушения, их изменений и трансформаций. Ключевым для данной парадигмы является понятие организации общественных движений, поскольку организация отвечает требованиям целей, а ровно и ценностям объединения. Успешное функционирование и развитие общественного движения требует использования внешних и внутренних ресурсов. В контексте нашего исследования нам интересно использование одного из внутренних ресурсов движения, а именно людей. Таким образом, мы должны рассматривать данный внутренний ресурс как с точки зрения мотивации, так и с точки зрения компетенций, как проявления организационно-целевой структуры движения. Следовательно анализу для изучения манипуляции сознанием в общественных движениях должны быть подвергнуты мотивационные и компетентностные основания участия в них внутренних ресурсов - людей.

Успешная и эффективная деятельность общественного движения вне зависимости от регламентируемых им целей требует наличия и развития определенных навыков у его участников. При этом и в свободном от манипуляций общественном движении и несвободном могут требоваться одинаковые компетенции, что обусловлено социальным характером деятельности общественных движений. Одной из задач исследования, следовательно, видится поиск значимых отличий между этими двумя видами объединений.

Составленные для заданной диагностики перечни вопросов, будучи основанными на уставах общественных движений являются хорошо адаптированными под социальные реалии добровольческой среды и специфику ожидаемых ценностей, распространенных среди данных объединений. В частности, в анкеты следует включить вопросы, ориентированные на ценности служения обществу, карьеризм, власть, эгоизм, созидание, изменение общества, чувство вины, принадлежность, материальные ценности, личностное развитие, культурные ценности и на иные социальные потребности.

Общественные движения выступают в социуме в роли социальных институтов, которые позволяют одновременно удовлетворять коллективистские и индивидуалистские потребности личности. Результаты анализа ценностных и поведенческих установок общественных движений соответствуют трендам, которые были рассмотрены в исследовании институционализации общественных движений Н. А. Скобелиной, в частности тренду на повышение индивидуализации коллективных взаимодействий: «Малочисленность современных движений объясняется следующим. Участие в коллективных действиях в современном обществе не обязательно связано с формированием коллективной идентичности. В настоящее время индивидуальная идентичность преобладает над коллективной, что порождает новые формы политического и гражданского участия, а также индивидуализированные формы коллективного действия» [3, с. 272].

Изучение опыта исследований изменений аттитюд и общественного мнения позволили сделать вывод о возможности определения показателей разделяемых участниками общественных движений установок исходя из проведенных опросов или анкетирования и установок, регламентируемых руководство общественных движений с официальных документах исходя из проведенных с ними интервью и контент-анализа уставов и методических пособий. Выявленные показатели в обеих группах следует разделить по критериям их ценностной направленности и возможности их внедрения в структуру поведения индивидов. Так, все показатели будут относиться к одной из групп, где основное внимание фокусируется на определенной ценности, будь то индивидуализм или патриотизм, выбор остается за исследователем, который определяет ценностные группы в зависимости от цели своего исследования и выдвинутых гипотез. Второй критерий позволит оценивать динамические изменения аттитюд по прошествии времени и накопления опыта участия в общественном движении, поскольку определенные установки и ценности способны оказывать воздействие на твердость убеждений и готовность принимать новые точки зрения и установки. Важным для оценки динамики в таких обстоятельствах становится раздельный анализ и раздельное изучение установок среди рядовых участников и руководства общественных движений, поскольку вторые задают вектор изменений для первых из чего мы получаем возможность также оценивать степень эффективности воздействия на сознание участников общественных движений.

Пилотное исследование уставов ряда общественных движений показал, что доминирующая группа показателей принадлежит к условно "просоциальной" группе, которая направлена коллективные общественные интересы, интересы нации или государства. Объяснение этому мы находим в том, что наличие общих интересов и солидарность в оценке их значимости повышает результативность процессов привлечения человеческих ресурсов, их поддержки и интеграции новый ценностей и аттитюдов, а именно коллективные интересы направлены на повышение общности и солидарности и удовлетворения общих интересов. Так, общественные движения одновременно и качественно и количественно развивают свое объединение и распространяют в общественном мнении такие установки, которые бы приводили все большее количество членов общества к выводу, что именно общественные движения могут способствовать решению наиболее острых социальных проблем и противоречий.

Помимо значимых для обеих групп показателей важно и наличие таких, которые были снижены и интерес к их снижению так же был взаимный, что позволило объединиться людям не только вокруг ценностей к которым они питают симпатию, но и тех ценностей, что вызывают антипатию у рядовых участников и являются неблагоприятными, снижающими эффективность социального управления для руководства.

Следует обратить внимание и на еще одну значимую в уставах группу ценностей, которая направлена на индивидуалистические интересы. Современные подходы к социальному управлению, управлению персоналом склонны к рассмотрению индивида и индивидуалистических ценностей в качестве наиболее значимого ресурса и ценностного ориентира. Данные актуального исследования демонстрируют нам, что индивидуалистические ценности и просоциальные имеют небольшую разницу в своей значимости для общественных движений. Причина высокой значимости индивидуалистических ценностей среди всех ценностей общественных движений нами видится в необходимости соблюдения гармоничного баланса в удовлетворении интересов непосредственно самих участников и интересов коллективных и направленных на общественное благо. Интересным явлением здесь видится то, что сами по себе общественные интересы, которые предполагают благо для участников общественных движений сами по себе не могут на данный момент удовлетворить как мотивацию рядовых участников, так и потребность в установлении устойчивой надежной и, возможно, личной лояльности для руководителей общественных движений. Несомненно, подобное социальное явление и факт из области социального управления заслуживают отдельного углубленного изучения.

Названные выше выводы и результаты исследования обосновывают необходимость социологического изучения условий, при которых изменяются аттитюды, а вместе с ними и ориентиры участников общественных движений. Важно и то, в каких условиях характерно такое изменение общественного сознания, которое оказывает на личность, общественные движения и общество в целом развивающее и просоциальное влияние. Возможности воздействия подобных инициативных и деятельных групп, особенно при учете того, что они находятся под управлением индивидов, которые могут преследовать собственные корыстные цели не ограничиваются на данный момент ничем, кроме неспецифических нормативноправовых актов и позволяют бесконтрольно воздействовать на общественное сознание, практическую общественную деятельность и отдельные сферы общественной жизни целиком, что однозначно определяет общественные движения и их деятельность в число наиболее важных социальных проблем на сегодняшний день с точки зрения социального управления.

Список литературы Анализ ценностных и поведенческих установок в системе общественных движений

- Здравомыслова Е. А. Парадигмы западной социологии общественных движений. - СПб.: Наука, 1993. с. 18.

- Саенко В.Н. Изменение поведенческих установок участников общественных движений в результате манипуляции сознанием // Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник, - 2021, Махачкала,Т.4, №3, с. 22-30.

- Скобелина Н. А. Институционализация общественных движений в Российском обществе конца ХХ -начала XXI веков (социологический анализ): дисс. ... д-ра соц. наук 22.00.04 / Скобелина Наталья Анатольевна , СПБГУ. - Волгоград, 2014. - с. 272.

- Устав общественного движения: «Амурский путь» [Электронный ресурс]. - URL: http://amur.kroupnov.ru/3/18_1.shtml (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Ветераны комсомола» [Электронный ресурс]. -URL:http://vkomsomole.ru/about/91-vyderzhki-iz-ustava-dvizhenija (дата обращения: 24.08.2021).

- 6._Устав общественного движения: «Волонтеры Победы» [Электронный ресурс]. -URL:http://ulraion.ru/up_files/files/7aa3dede69e4f30601b0d21f513408ff.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

- 7._Устав общественного движения: «Волонтеры медики» [Электронный ресурс]. -URL:https://www.dzhmao.ru/info/dobrovolcheskeaya-deyatelnost/ustav_VOD.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Живой город» [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. -URL:https://www.save-spb.ru/page/about.html#1 (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Молодежь за права человека» [Электронный ресурс]. -URL:https://pravacheloveka.info/ustav-dvizheniya.html (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Народный фронт "За Россию"» [Электронный ресурс]. -URL:https://onf.ru/structure/documents-0/(дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Объединение потребителей России» [Электронный ресурс]. -URL:https://potrebitel-russia.ru/uploads/files/Ystav%202017_2.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Петербургские родители» [Электронный ресурс]. -URL:https://petrod.ru/doc/ustav/ustav.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Поисковое движение России» [Электронный ресурс]. -URL:http://rf-poisk.ru/documents/6/ (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Россия» [Электронный ресурс]. -URL:https://www.oodrussia.ru/programmnye-dokumenty/ustav-obshcherossiyskogo-obshchestvennogo-dvizheniya-rossiya (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Рублевский народный совет» [Электронный ресурс]. -URL:https://rublevo.moscow/documents/8-ustav-obschestvennogo-dvizhenija-rublevskii-narodnyi-sovet-ot-19-11-2016.html (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Сильная Россия» [Электронный ресурс]. - URL: https://strong-russia.org/#!/tab/265117752-2 (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Центр социальных инициатив» [Электронный ресурс]. -URL:http://www.povolockaya.ru/ustav-center (дата обращения: 24.08.2021).

- Устав общественного движения: «Юнармия» [Электронный ресурс]. -URL:http://tsutmb.ru/files/uynarmiya/2016_05_28_ustav.pdf(дата обращения: 24.08.2021).