Анализ ценофлоры сообществ с участием Linnaea borealis L. в условиях Северного Прибайкалья

Автор: Бурдуковский Александр Иванович, Бухарова Евгения Васильевна, Банаева Сэсэгма Чингисовна, Сахьяева Аюна Булатовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований ценофлоры Linnaea borealis L. в условиях Северного Прибайкалья на территории Баргузинского заповедника. Проведен подробный таксономический, географический, эколого-ценотический анализ флоры Linnaea borealis L. Выявлено 184 вида высших сосудистых растений, относящихся к 94 родам и 43 семействам. В географической структуре значительную долю составляют виды с широкими ареалом, преобладают виды с циркумполярным, евросибирским, евразиатским ареалами. В поясно-зональном спектре наибольшую роль играют виды светлохвойно-лесной, темнохвойно-лесной, пребореальной групп. В биоморфологической структуре большое количество занимают древесные формы, в экологической структуре доминируют мезофиты.

Флора, сообщество, ареал, прибайкалье, баргузинский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/148204453

IDR: 148204453 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Анализ ценофлоры сообществ с участием Linnaea borealis L. в условиях Северного Прибайкалья

Linnaea borealis L . – широко-ареальный монотипный вид семейства Caprifoliaceae Juss, встречающийся в тундровой и лесной зоне, альпийском и субальпийском поясах Евразии и Северной Америки. Растет в тенистых, темных хвойных лесах, реже – в смешанных и лиственных, в затененных местах тундр среди мхов [4].

Цель работы: проанализировать флору сообществ с участием Linnaea borealis в условиях СевероВосточного Прибайкалья на заповедных территориях. Северо-восточное побережье Байкала обрамлено Бар-гузинским хребтом на западном макросклоне которого представлены три основных растительных пояса – лесной, субальпийский и альпийский. В лесном различают три подпояса: самый нижний – подпояс лиственничных лесов и редколесий «багульникового ряда» с ярусом кедрового стланика и его ассоциациями (460600 м над ур. м.). Эта зона наиболее подвержена охлаждающему влиянию Байкала и выделена Л.Н. Тюлиной [10]. в особый ложно-подгольцовый пояс. Средний пояс – смешанных темнохвойно-светлохвойных лесов с преобладанием сосняков. Это оптимальная зона лесного пояса. Верхний подпояс – темнохвойных лесов, в нижней части которого преобладают кедровники, а в верхней - пихтарники. L. borealis на исследованной территории встречается в лесном поясе от побережья до субальпийских парковых лесов.

Материалы и методы . Сбор материала проводился в 2014-2015 годах на территории Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника, которые находятся сегодня под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье». В работе были использованы традиционные методы флористических исследований, методы таксономического, ареалогического, биоморфологического,

Бурдуковский Александр Иванович, аспирант. E-mail:

экологического, эколого-ценотического анализа флоры [2,3,6,8,9,11]. Эколого-ценотические группы и географические элементы приведены по работам Малышева, Пешковой [6].

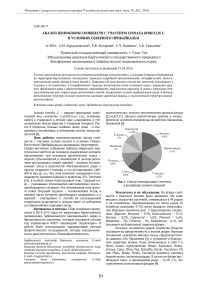

Рис.1. Спектр многовидовых семейств в ценофлоре линнеи северной

Результаты и их обсуждение . Во флоре сообществ с участием линнеи было выявлено 184 вида высших сосудистых растений, относящихся к 94 родам и 43 семействам. Преобладающие по числу видов 10 семейств, включают 57,9% всего видового многообразия. Ведущие семейства (рис. 1) представлены следующим образом: Rosaceae – 9,9%, Ranunculaceae – 9,1%, Poaceae – 8,3%, Cyperaceae – 6,8%, Pinaceae – 6,6%, Betulaceae – 5%, Ericaceae – 5%, Equisetaceae - 4,1%, что указывает на бореальный характер флоры.

Большое количество видов семейства Rosaceae указывает на приуроченность к лесной флоре. Высокое положение семейства Ranuncu-laceae свидетельствует, по данным Л.И. Малышева [5], о гумидном и бореальном характере флоры. Рода, включающие в себя 3 и более видов, представлены Betula , Equisetum , Rubus , Festuca, Carex , Pinus , Poa , Pulsatilla , Pyrola , Vaccimium . Из них Pinus, Betula, Pyrola, Vaccinium являются типично бореальными, лесными родами. В целом во флоре преобладают одно- и двухвидовые роды – 75,5% (71), что свойственно аллохтонным флорам [9].

По мнению Л.Н. Тюлиной [10] растительность Баргузинского хребта сформировалась на стыках разных ботанико-географических областей, где сообщества темнохвойной тайги Алтае-Саянского типа конкурируют с лиственничниками Восточной Сибири и лесами из шерстистой березы охотского типа. Именно этим объясняется сложность флористического состава всех групп растений заповедника. Это положение подтверждается фактам наличия видов на границе ареалов. Одним из ярких примеров иллюстрирующих данный факт является то, что в северо-восточном Прибайкалье регистрируется наложение ареалов: здесь соприкасаются восточная граница сибирской лиственницы и западная граница даурской лиственницы. В результате образуется гибридная форма - лиственница Чекановского, широко распространенная в районе исследования. Существуют много вариантов лиственницы Чекановского, приближающихся к той или другой родительской форме. В северной части Баргузинского хребта преобладают гибриды, близкие к даурской лиственнице, а в южной - к сибирской.

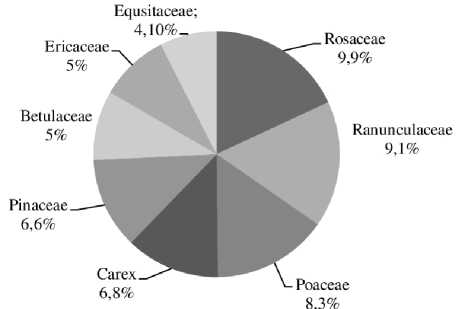

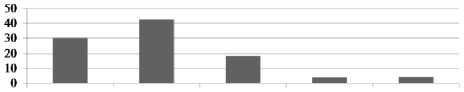

При географическом анализе флоры (рис. 2.) было выявлено преобладание видов с широким циркумполярным ( Ledum palustre, Pyrola chlorantha, Maianthemum bifolium и др.) евросибирским ( Pinus sibirica, Betula pendula, Abies sibirica и др.), евразиатским ( Spiraea media, Rubus saxatilis, Pinus sylvestris и др.) ареалами, что говорит о древности формирования лесной растительности. Наличие видов в восточно-азиатской группе ( Carex pallidula, Carex drymophila ) и северо-восточно-азиатской ( Pinus pumila, Betula fruticosa ) является подтверждением постоянного влияния дальневосточных флор на формирование лесной растительности. Гораздо в меньшей степени проявляются связи с районами Центральной Азии и Южной Сибири присутствием южносибирских ( Trollius asiaticus, Thesium repens ) и манчжуро-даурских ( Rhododendron daurica ) видов . Присутствие видов с американо-азиатским ареалом ( Pedicularis labradorica, Empetrum nigrum, Mitella nuda ) выражает древние связи флор Америки и Азии.

■ Количество видов в %

Рис. 2. Спектр хорологических групп

Особый интерес при анализе флоры представляют эндемики. В исследуемой флоре нами выявлен лишь один эндемик - Rhododendron daurica. Это объясняется тем, что в лесной флоре Байкальской Сибири эндемиков гораздо меньше, чем в высокогорной и прибрежной.

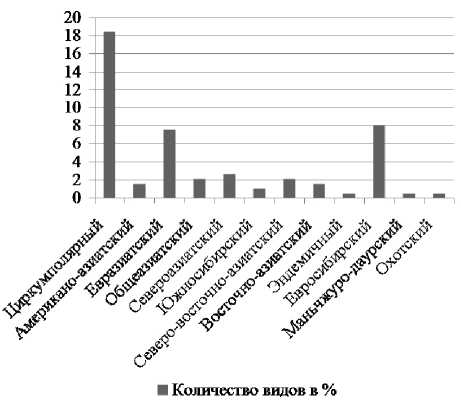

Рис.3. Спектр поясно-зональных групп

В поясно-зональном спектре (рис. 3) значительную роль играют виды лесного комплекса, объясняющееся тем, что леса являются самым распространенным типом растительности в Северо-Восточном Прибайкалье [1]. Эта территория неизменно оставалась покрытой лесами. В условиях сурового и континентального климата в основном господствовали сосноволиственничные леса. Именно это господство исторически обусловило превалирование среди поясно-зональных групп светло-хвойной (49 видов). Л.И. Малышев [5] связывает это явление и соответствием современных зонально-климатических условий (в основном с влиянием сурового и холодного климата). Кроме того, соотношение светлохвойно-лесной (23,3%), темнохвой-но-лесной (10,8%), пребореальной (5,4%) групп закономерно, в связи с тем, что территория заповедника (как и почти вся территория Байкальской Сибири) располагается в зоне светлохвойной тайги.

Пребореальные леса не имеют ярко выраженного пояса, занимают небольшие участки. Поэтому видовой состав этой группы невелик, его численность почти вдвое меньше темнохвойно-лесной группы, типы леса последних распространены гораздо шире. Наличие развитого подпояса темнохвойных лесов составляют характерную особенность влажного прибайкальского типа поясности [10]. Темнохвойные породы -мощный ценозообразующий фактор. Темнохвойные леса требуют влажной почвы и воздуха, образуют стенотопные сообщества. Потому количество видов, способных существовать под пологом из темнохвойных лесов невелико, хотя эти леса играют большую роль в определении своеобразия растительного покрова Северо-Восточного Прибайкалья.

Видовое превосходство светлохвойно-лесной группы говорит о соответствии флоры этой группы современным климатическим условиям. Малое количество видов темнохвойно-лесной и пребореальной групп свидетельствует о неподходящих для них, условий развития. Особенности распространения этих групп в Байкальской Сибири указывает на то, что для увеличения их видового состава, нужны особые условия - менее континентальный климат, мощный снежный покров, обилие осадков зимой и летом, что не свойственно региону в настоящее время.

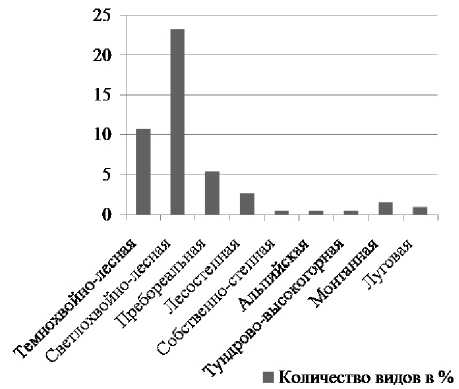

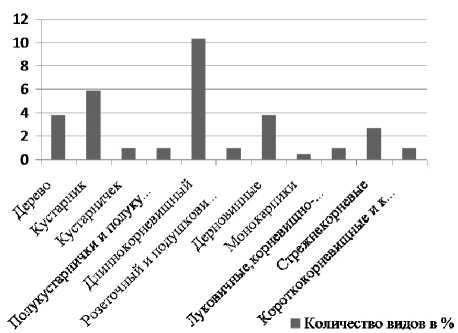

Рис.4. Анализ жизненных форм

Среди жизненных форм (рис. 4) большое количество занимают древесные формы (9,7%). Во флоре отмечено 10 (3,8%) видов деревьев (и 1 гибрид): Larix sibirica, Larix gmelinii ( Rupr. ) , Larix * czekanowskii, Betula pendula, Pinus sylvatica, Pinus sibirica, Populus tremula, Piceae obovata, Padus avium, Betula pubescens ; кустарников насчитывается 11 видов (5,9%). Большое количество деревьев и древесных кустарников показывает, что Linnaea borealis лесной вид. Среди травянистых многолетников преобладают длиннокорневищные (10,3%), дерновинные (3,8%) и стержнекорневые (2,7%) растения. Значительное количество длиннокорневищных растений говорит о рыхлости субстратов, о хорошей аэрации и богатстве почв элементами минерального питания. Дерновинные растения представлены луговыми, с дерновинами, приподнятыми над поверхностью почвы и густым травостоем, что создает для листьев лучшие условия в отношении ассимиляции. Причиной большого количества дерновинных растений, в резкоконтинентальных условиях Прибайкалья служит адаптация растений к сменам экологических режимов [7].

Экологический анализ флоры проведен на основе выделения групп растений по отношению к фактору увлажнения почвы [2, 3]. По отношению к влаге выделено 5 экологических групп растений. Некоторые виды обладают широкой экологической амплитудой, поэтому отнесение их к определенной экологической группе вызывают затруднения, особенно это касается видов гемиксерофитной экологии, которые были отнесены к группе ксеромезофитов (виды, преимущественно отмечающиеся в составе ценозов светлохвойных лесов: гемибореальных сосняков и лиственничников). Проведенный анализ выявил в составе флоры сообществ с участием линнеи северной преобладание видов 3 экологических групп: гигрофитов, эумезофитов, ксеромезофитов. Другие группы представлены незначительным количеством видов. Соотношение всех перечисленных групп показано в диаграмме (рис. 5). Довольно большое количество видов с «переходной» экологией (ксеромезофиты), указывают на значительное участие в ландшафте сухих светлохвойных лесов характерных для нижнего подпояса лесов склонов южной экспозиции.

Небольшое участие гигрофитов в составе флоры сообществ с участием линнеи объясняется, во-первых, меньшей площадью с развитием заболоченных местообитаний, пригодных для них и во-вторых - континентальностью флоры, для которой характерно преобладание групп ксеротических над гигридными [11].

Самую большую группу в спектре экологических групп (рис. 5) составляют эумезофиты - 74 вида (наш объект - Linnaea borealis L. в их числе). Среди них Aconitum baicalense, Aquilegia sibirica, Poa pratensis и др.. Эти виды требуют обильного водоснабжения в период вегетации и нетерпимы к длительной засухе. Они легко адаптируются к непродолжительной засушливой погоде, которая характерна в Северо-Восточном Прибайкалье для середины июля.

Рис. 5. Спектр экологических групп флоры с участием в (%)

Линнея северная встречается в лесах разного типа, в том числе и в сухих светлохвойных лесах, где условия увлажнения благоприятны для более засухоустойчивых видов - мезоксерофитов, которых насчитывается во флоре сообществ с линнеей 56 видов. Среди них можно отметить Sorbaria sorbifolia . Облигатных ксерофитов во флоре сообществ с участием Linnaea borealis не отмечено, среди видов встречающихся вместе линнеей на сухих каменистых и песчаных местообитаниях в сухих лесах можно отметить Festuca ovina, которая ведет себя здесь как ксерофит.

Гигрофитов, растений обитающих в очень влажных местах, отличающихся большими тонкими листьями для транспирации, отмечено в исследуемой флоре 34 вида. Это растения со слаборазвитой корневой системой, тонким стеблем, такие как Geranium pratense, Oxatis acetosella, Majanthemum bifolium, Circaea alpine. Пойкилогидридные растения приспособлены переносить значительный недостаток влаги. Содержание воды в клетках этих растений находится в равновесии с давлением паров в окружающем воздухе (т. е. определяется его влажностью) и зависит от его колебаний. В сообществах с участием Linnaea borealis к этой экологической группе относятся лишайники.

Сопряженный анализ поясно-зональных и ареальных групп показывает, что в лесном флористическом комплексе ведущая роль принадлежит светлохвойной группе, в которой более представлены виды, имеющие обширные ареалы (циркумполярный, евроазиатский и евросибирский). В светлохвойной группе отсутствуют виды с восточноазиатским и охотским ареалами (табл. 1). Бореальная голарктическая группа (КЦ) богата на лесные (светлохвойные и темнохвойные), а также луговые виды. Много лесных видов в широкоареальных группах (ЕА и ЕС). Виды с европейским (ЕС и ЕА) и дальневосточным (ОХ и СА) ареалом образуют пребореальную группу.

Большая часть флоры, также как объект нашего исследования Linnaea borealis представлена лесными видами (ТХ, СХ, ПБ) с широким ареалом (КЦ, АА, ЕА, ЕС). Меньше всего представителей следующих эколого-ценотических групп: СС, ММ, ЛГ. Но, даже эти виды проявляют в данных условиях лесную природу. В группу ММ (собственно горная) входят такие виды как Betula lanata V., Pinus pumila ( Pallas ) Regel , Selaginella rupestris L. имеющие северо-восточно-азиатский ареал.

Учитывая, что исследуемая территория отличается горным рельефом и соответственно здесь характерны горные леса, эти виды закономерно входят в состав флоры лесных сообществ. Первые два широко представлены во всех подпоясах лесного пояса, а третий вид - плаунок наскальный - встречался нам на местах выходов скальных отложений среди светлохвойных лесов. В группе луговых видов (ЛГ) отмечены: Equisetum arvense L., Vicia cracca L., Poa pratensis L. Несмотря на приуроченность к местообитаниям разных типов лугов, эти виды отмечены нами в лесных сообществах. СС (собственно степная) группа, представлена одним видом Chenopodium album, которая являясь рудеральным видом, встречается на ООПТ по лесным дорогам и тропам, т.е. в изучаемых условиях – это заносный вид.

Таблица 1. Эколого-географический спектр флоры сообществ с участием Linnaea borealis

|

КЦ |

АА |

ЕА |

ОА |

СА |

ЮС |

СВ |

ВА |

ЭН |

ЕС |

МД |

ОХ |

||

|

ТХ |

28 |

4 |

14 |

6 |

4 |

56 |

|||||||

|

СХ |

41 |

3 |

12 |

6 |

7 |

5 |

2 |

1 |

14 |

1 |

92 |

||

|

ПБ |

3 |

9 |

3 |

2 |

5 |

1 |

23 |

||||||

|

СС |

1 |

1 |

|||||||||||

|

ВВ |

|||||||||||||

|

ММ |

1 |

1 |

1 |

3 |

6 |

||||||||

|

ЛГ |

3 |

3 |

6 |

||||||||||

|

72 |

10 |

39 |

13 |

11 |

5 |

5 |

3 |

1 |

23 |

1 |

1 |

Примечание: эколого-ценотические группы: ВВ – собственно высокогорная (альпийская); ММ – горная (общепоясная), или собственно горная; СХ – светлохвойно-лесная; ТХ – темнохвойно-лесная; ЛГ – луговая, ПБ – пребореальная, СС – собственно степная. Хорологические группы: КЦ – циркумполярный; ЕА – евразиатский; АА – азиатско-американский; ЕС – евросибир-ский, ВА – восточноазиатский; СА – североазиатский; СВ – северо-восточно-азиатский; ЮС – южно-сибирский; ОА – общеазиатский; ЭН – эндемичный; МД –маньчжуро-даурский, ОХ – охотский

Выводы: приведенный нами анализ показывает некоторые особенности флоры сообществ с участием Linnaea borealis, для которой характерны виды лесной поясно-зональной группы с широким ареалом, большое присутствие древесно-кустарниковой группы и длиннокорневищных поликарпиков мезофитной экологии. Как видно из проведенных исследований Linnaea borealis – обязательный спутник темнохвойных лесов, но нередко встречается и в светлохвойных лесах. Широкое распространение Linnaea borealis при систематической обособленности говорит о значительной древности этого карликового вечнозеленого кустарничка.

Список литературы Анализ ценофлоры сообществ с участием Linnaea borealis L. в условиях Северного Прибайкалья

- Бухарова, Е.В. Злаки Баргузинского заповедника//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Том 15, №3(2). 2013. С. 810-813.

- Горшкова, А.А. Значение эколого-физиологических методов в исследованиях растительного покрова. Нетрадиционные методы в исследованиях растительности Сибири. -Новосибирск: Наука, 1982. С. 3-9.

- Куминова, А.В. Растительный покров Алтая. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1960. 449 с.

- Курбатский, В.И. Флора Сибири, 1996. Т. 12, С. 128.

- Малышев, Л.И. Площадь выявления флоры в сравнительно-флористических исследованиях//Ботанический журнал. 1972. Т. 57, №2. С. 182-197.

- Малышев, Л.И. Особенности и генезис флоры Сибири (Предбайкалье и Забайкалье)/Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. 265 с.

- Намзалов, Б.Б. Степи Южной Сибири. -Новосибирск; Улан-Удэ, 1994. 309 с.

- Толмачев, А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. -Новосибирск: Наука, 1986. 195 с.

- Толмачев, А.И. Роль миграций автохтонного развития в формировании высокогорных флор земного шара//Проблемы ботаники. 1960. Т. 5. С. 18-31.

- Тюлина, Л.Н. Влажный прибайкальский тип поясности растительности. -Новосибирск, 1976. 318 с.

- Юрцев, Б.А. Флора Сунтар-Хаята: Проблемы истории высокогорных ландшафтов Северо-Востока Сибири. -Л.: Наука, 1968. 235 с.