Анализ частоты специфических послеоперационных осложнений у больных диффузным токсическим зобом в зависимости от способа хирургического лечения

Автор: Алибоев Муслимжон Рустамжон угли, Усмонов Хусниддин Ахмедович

Журнал: Re-health journal @re-health

Статья в выпуске: 4 (16), 2022 года.

Бесплатный доступ

Авторы анализируют частоту специфических осложнений и основные причины осложненного течения раннего и позднего периода после хирургического лечения ДТЗ. Авторы делают заключение, что использование усовершенствованного способа хирургического доступа к щитовидной железе и программа послеоперационной реабилитации позволило сократить частоту специфических осложнений, что в целом обеспечило увеличение доли хороших и удовлетворительных результатов с 84,7% до 97,3% со снижением вероятности неудовлетворительного исхода с 15,3% до 2,7%.

Струмэктомия, щитовидная железа, гипотериоз, гипопаратиреоз, диффузно - токсический зоб

Короткий адрес: https://sciup.org/14125177

IDR: 14125177

Текст научной статьи Анализ частоты специфических послеоперационных осложнений у больных диффузным токсическим зобом в зависимости от способа хирургического лечения

Актуальность. В мировой практике в настоящее время делается акцент на нескольких аспектах в области исследований, направленных на улучшение результатов лечения доброкачественной и злокачественной патологии ЩЖ, в частности, это изучение нормальной и патологической биохимии при регуляции деятельности ЩЖ, гистоморфологическая оценка йодирующой активности фолликулярных и папиллярных клеток ЩЖ, экспериментальное моделирование дисгормоногенеза с выявлением возможных точек приложения тиреотропного гормона в отношении ключевых особенностей развития организма, продолжаются молекулярно-генетические исследования в аспекте злокачественной трансформации клеток ЩЖ, исследуются возможности использования синтетических гормональных комплексов для регулирования и смягчения системного влияния тиреотоксикоза, что в целом, как предполагается, позволит пересматривать цели консервативного и хирургического лечения ДТЗ.

Цель. Оптимизация тактики операции путем факторного анализа развития осложнений после хирургического лечения диффузного токсического зоба.

Материалы и методы.

В основу работы положены результаты лечения диффузного токсического зоба (ДТЗ) у 291 больного, оперированного за период с 2012 по 2021 гг. Все пациенты были разделены на 2 группы, в основную группу включено 124 пациента, которым применены усовершенствованные тактико-технические аспекты хирургического лечения ДТЗ, пролеченных за период с 2016 по 2022 гг. В группу сравнения включено 167 больных, которым за период с 2012 по 2015 гг. выполнены стандартные операции на щитовидной железе (ЩЖ)

В ходе сбора анамнеза было выявлено, что большинство пациентов, 43,7% (73 из 167) в группе сравнения и 43,5% (54 из 124) – в основной группе, имели длительность заболевания ДТЗ от 3 до 5 лет. Более 5-летний анамнез ДТЗ был зарегистрирован в 25,1% (42 из 167) случаев в группе сравнения и 29,8% (37 из 124) – в основной группе больных. Анамнез ДТЗ до 1 года был выявлен всего у 4 (2,4%) больных из группы сравнения и 6 (2,1%) – из основной группы.

Результаты и их обсуждение. В группе сравнения общая частота случаев с ранними послеоперационными осложнениями составила 43,4% (23 из 53 больных) после ТТЭ и 21,9% (25 из 114) после ССС (табл. 1).

Таблица 1

Частота ранних послеоперационных осложнений в группе сравнения

|

Осложнения |

ТТЭ (n=53) |

ССС (n=114) |

||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Гипокальциемия |

12 |

22,6% |

9 |

7,9% |

|

Кровотечение |

3 |

5,7% |

3 |

2,6% |

|

Трахеомаляция |

1 |

1,9% |

0 |

0,0% |

|

Дисфония |

18 |

34,0% |

19 |

16,7% |

|

Нагноение раны |

2 |

3,8% |

2 |

1,8% |

|

Больных с осложнениями |

23 |

43,4% |

25 |

21,9% |

|

χ2 |

8,140; Df=1; p=0,005 |

|||

В данной структуре были отмечены следующие послеоперационные события после ТТЭ: гипокальциемия (22,6%; 12 случаев), кровотечение (5,7%; 3 больных), трахеомаляция (1,9%; 1 случай), дисфония (34,0%; 18), что имело наибольший процент, и 2 больных с нагноением послеоперационной раны (3,8%). При этом после ССС каждое из этих осложнений отмечалось с меньшей частотой и достоверной статистической разницей (χ2=8,140; Df=1; p=0,005). Так, например, частота дисфонии составила 16,7% (19 из 114), гипокальциемии – 7,9% (9 из 114) и не отмечено случаев трахеомаляции.

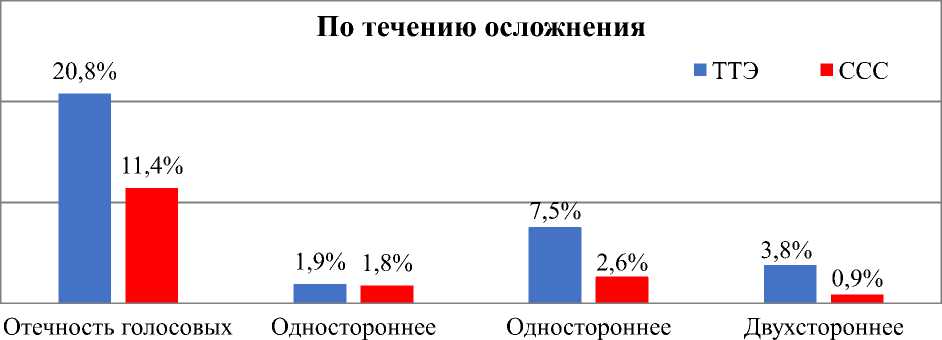

В структура осложнений, отмеченных со стороны голосовых связок в ранний период после операции. Так, видно, что наиболее часто выявлялась отечность голосовых складок, как в группе ТТЭ (20,8%; 11 из 53), так и после ССС (11,4%; 13 из 114) со статистически значимой разницей в пользу ССС (χ2=6,275; Df=1; p=0,013).

Следующий по частоте встречаемости – это парез гортани, имевший место в 13,2% (7 из 53) случаев после ТТЭ и 5,3% (6 из 114) – после ССС. При этом парез обеих голосовых связок был отмечен в 3,8% (2 из 53) случаев в группе ТТЭ и 0,9% (1 из 114) – в группе ССС.

Всего осложнения со стороны голосовых складок отмечены у 18 (34,0%) больных после ТТЭ и 19 (16,7%) больных после ССС.

По тяжести течения отечность голосовых складок отмечена в 20,8% (11 из 53) случаев после ТТЭ и 11,4% (13 из 114) – после ССС. Одностороннее повреждение, купированное в ранний п/о период выявлено у 1 (1,9%) пациента в группе ТТЭ и 2 (1,8%) – в группе ССС. Одностороннее повреждение, некупированное в ранний п/о период отмечено с большей частотой, как в группе ТТЭ (7,5%; 4 из 53), так и в группе ССС (2,6%; 3 из 114). Случаев с двухсторонним повреждение голосовых складок также было меньше в группе ССС (0,9%; 1 из 114), чем в группе ТТЭ (3,8%; 2 из 53) (рис. 1).

складок повреждение

повреждение, купированное в ранний п/о период

повреждение, некупированное в ранний п/о период

Рис. 1. Распределение ранних послеоперационных осложнений со стороны голосовых складок по тяжести течения

На момент выписки пациентов из стационара частота случаев со стойким повреждением голосовых складок составила 11,3% (6 из 53) после ТТЭ и 3,5% (4 из 114) после ССС (χ2=7,090; Df=2; p=0,029).

В остальных 22,6% (12 из 53) случаев после ТТЭ осложнение было купировано в раннем периоде. Данный показатель в группе ССС составил 13,2% (15 из 114).

После выписки было прослежено 150 из 167 пациентов, 48 после ТТЭ и 102 после ССС.

В сроки 6-24 месяцев после операции рецидив заболевания не был отмечен в группе ТТЭ, тогда как после ССС рецидивы диагностированы в 13,7% (14 из 102) случаев. При этом после ТТЭ у половины пациентов (52,1% 25 из 48) отмечался гипотиреоз, а после ССС – 26,5% (27 из 102).

Стойкий парез гортани сохранился с большей частотой после ТТЭ (12,5%; 8 из 48), чем после ССС (2,9%; 3 из 102).

Также можно было отметить такие гормональные нарушения, как гипопаратиреоз, выявленный с большей частотой после ТТЭ – 16,7% (8 из 48) против 2,9% (3 из 102) после

ССС, и медикаментозный тиреотоксикоз, отмеченный в 18,8% (9 из 48) случаев после ТТЭ и не отмеченный после ССС.

Всего после ТТЭ наблюдались 75,0% (36 из 48) больных с поздними послеоперационными осложнениями, а после ССС - 40,2% (41 из 114) (х2=15,826; Df=1; p<0,001).

Таблица 2

Сравнительная частота поздних послеоперационных осложнений (6-24 месяца после операции) _________________________________

|

Осложнения |

ТТЭ (n=48) |

ССС (n=102) |

||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Рецидив заболевания |

0 |

0,0% |

14 |

13,7% |

|

Медикаментозный тиреотоксикоз |

9 |

18,8% |

0 |

0,0% |

|

Гипотиреоз |

25 |

52,1% |

27 |

26,5% |

|

Гипопаратиреоз |

8 |

16,7% |

3 |

2,9% |

|

Стойкий парез гортани |

6 |

12,5% |

3 |

2,9% |

|

Больных с осложнениями |

36 |

75,0% |

41 |

40,2% |

|

Больных без осложнений |

12 |

25,0% |

61 |

59,8% |

|

х2 |

15,826; Df=1; p<0,001 |

|||

По основному причинному фактору осложнения были распределены следующим образом, большую часть составили гормональные факторы, составив 62,5% (30 из 48) в группе ТТЭ и 23,5% (24 из 102) - в группе ССС.

Далее по частоте в группе ТТЭ были технические аспекты операции, имевшие место в 12,5% (6 из 48) случаев, а в группе ССС - рецидивы заболевания, составив 13,7% (14 из 102), что не наблюдалось, как причинный фактор осложнений после ТТЭ (х2=33,453; Df=3; p<0,001).

Таким образом, факторный анализ основных причин осложненного течения раннего и позднего (до 24 месяцев наблюдения) периода после хирургического лечения ДТЗ показал, что в зависимости от вида операции отмечена различная структура осложнений (х2=33,453; Df=3; p<0,001), в частности, если для ТТЭ характерно преобладание гормональных сдвигов -62,5% (у 30 из 48 пациентов) и осложнений на фоне технических аспектов операции (стойкий парез гортани - 12,5% - у 6 из 48), а после субтотальных резекций эти показатели составили -23,5% (у 24 из 102 пациентов были специфические гормональные сдвиги) и 2,9% (у 3 больных послеоперационный парез гортани), но при этом имел место рецидив заболевания у 13,7% пациентов (у 14 из 102 больных). В целом доля неосложненного течения составила 25% (12) после ТТЭ и 59,8% (61) после ССС (табл. 2).

При сравнении частоты поздних послеоперационных осложнений при соблюдении послеоперационных рекомендаций можно было наблюдать, что случаев медикаментозного тиреотоксикоза стало вдвое меньше (8,3% после коррекции против 18,8% до коррекции) после ТТЭ (табл. 3.4), также в группе ТТЭ частота гипотиреоза была сокращена с 52,1% до 16,7%, гипопаратиреоза - с 16,7% до 4,2%.

Таблица 3

Сравнительная частота поздних послеоперационных осложнений (6-24 месяца после операции)

|

Осложнения |

ТТЭ (n=48) |

ТТЭ (n=48) |

||

|

До коррекции |

% |

После коррекции |

% |

|

|

Медикаментозный тиреотоксикоз |

9 |

18,8% |

4 |

8,3% |

|

Гипотиреоз |

25 |

52,1% |

8 |

16,7% |

|

Гипопаратиреоз |

8 |

16,7% |

2 |

4,2% |

|

Больных с гормон.осложнениями |

36 |

75,0% |

12 |

25,0% |

|

Больных без гормон.осложнений |

12 |

25,0% |

36 |

75,0% |

|

χ2 |

24,000; Df=1; p<0,001 |

|||

|

Осложнения |

ССС (n=102) |

ССС (n=102) |

||

|

До коррекции |

% |

После коррекции |

% |

|

|

Медикаментозный тиреотоксикоз |

0 |

0,0% |

0 |

0,0% |

|

Гипотиреоз |

27 |

26,5% |

6 |

5,9% |

|

Гипопаратиреоз |

3 |

2,9% |

1 |

1,0% |

|

Больных с гормон.осложнениями |

29 |

28,4% |

7 |

6,9% |

|

Больных без гормон.осложнений |

73 |

71,6% |

95 |

93,1% |

|

χ2 |

16,325; Df=1; p <0,001 |

|||

В группе больных после ССС также отмечалась тенденция к сокращению частоты гормональных нарушений ДТЗ после хирургического лечения. Так, частота гипотиреоза снижена с 26,5% до 5,9%, а гипопаратиреоза – с 2,9% до 1,0% (табл. 3).

Сводная частота отмеченных в отдаленном периоде осложнений после хирургического лечения ДТЗ представлена в табл. 3.5. Так, видно, что общая частота составила 37,5% (18 из 48) после ТТЭ и 21,6% (22 из 102) – после ССС. При этом, частота гипотиреоза была значима ниже после ССС (5,9% против 16,7% в группе ТТЭ), также как и встречаемость гипопаратиреоза (1,0% против 4,2%) и стойкого пареза гортани (2,9% против 12,5%).

Факторный анализ показал, что в структуре основных причин осложненного течения раннего и позднего периода после хирургического лечения ДТЗ на долю технических аспектов операции с развитием стойкого пареза гортани приходится 6,0% случаев (после ТТЭ – 12,5%; ССС – 2,9%), специфических гормональных сдвигов после корректирующей терапии – 11,3% (ТТЭ – 25,0%; ССС – 4,9%) и рецидива заболевания – 9,3% (ТТЭ -0; 13,7% после ССС), при этом в целом неосложненное течение отмечено у 73,3% больных (ТТЭ – 62,5% и ССС – 78,4%) (рис. 2).

операции заболевания аспекты осложнений

ТТЭ ССС Всего

Рис. 2 Распределение частоты осложнений после коррекции терапии по основному причинному фактору

Заключение. Таким образом, основным фактором развития гормональных отклонений в отдаленных период после хирургического лечения ДТЗ явилось несоблюдение пациентами рекомендаций по проведению заместительной терапии, что отмечено в 47,9% случаев (23 из 48) после выполнения ТТЭ и у 16,7% больных (17 из 102) после ССС, в свою очередь в 27,1% (13) и 11,8% (12) случаях подобные осложнения выявлены при полной приверженности к рекомендациям. Коррекция гормонозаместительной терапии позволила сократить частоту этой группы осложнений с 62,5% до 25,0% после ТТЭ и с 23,5% до 4,9% после ССС, что при учете других осложнений (стойкий парез гортани - 12,5% и 2,9% соответственно, рецидив заболевания у 13,7% пациентов после ССС) (у 14 из 102 больных) обусловило снижение общей доли послеоперационного осложненного течения с 75,0% до 37,5% после ТТЭ и с 40,2% до 21,6% после ССС.

Список литературы Анализ частоты специфических послеоперационных осложнений у больных диффузным токсическим зобом в зависимости от способа хирургического лечения

- Алибоев М.Р. Автореферат дисс. PhD Клинико-функциональные особенности и дифференцированная тактика хирургического лечения больных диффузным токсическим зобом Ташкент 2021

- Дедов, И.И. Эндокринология // – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2008. – 432 с.

- Кочергина, И.И. Диффузный токсический зоб // Терапия. – 2015. – №4(4). – С. 6-11.

- Солодкий, В.А. Высокодозная радиойодтерапия болезни Грейвса // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. – 2013. – Т. 4. – № 13. – С. 11

- Трошина, Е.А. Принципы тиреостатической терапии болезни Грейвса (лекция) // Сonsilium medicum. – 2012. – Т. 12. – № 12. – С. 64-68.

- Цуркан, А.Ю. Оценка влияния различных факторов на исход субтотальной резекции щитовидной железы при болезни Грейвса // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2011. – Т. 7. – № 1. – С. 50-54.

- Шеремета, М.С. Клиническое течение эндокринной офтальмопатии при болезни Грейвса в зависимости от эффекта радиойодтерапии // Проблемы эндокринологии. – 2011. – № 3. – С. 17–20.

- Aoki, Y. Serum TSH and total T4 in the United States population and their association with participant characteristics: National Health and Nutrition Examination Survey // Thyroid. – 2007. – Vol. 17. – P. 1211-1223.

- Hovens, G.C.J. A bioluminescence assay for thyrotropin receptor antibodies predicts serum thyroid hormone levels in patients with, de novo Graves disease // Clin. Endocrinol. – 2006. – N. 4. – P. 429-435.

- Noguchi, H. Surgical management of Grave’s disease, past and future // 12th Congress of Asian Association of Endocrine Surgeons, 2010. – March 23–24.

- Improvement of tactical and technical aspects of surgical treatment of diffus toxic goiter. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science 2021. Nishanov M.F., Aliboev M.R., Akhmadbekov B.O. 2021-y.