Анализ демографических проблем городского и сельского населения России и подходы к их решению

Автор: Андронова Л.Н., Ланцова Н.М.

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 1 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В рамках статьи исследуются современные проблемы демографического состояния России и возможные пути их решения. Представлен ретроспективный взгляд на основные теории пространственного развития территорий. Авторами проведен анализ общих демографических показателей, которые характеризуют городское и сельское население в России с 2010 по 2022 год. Дана оценка изменения соотношения численности городского и сельского населения по всем федеральным округам за 13 лет. Рассмотрены государственные проекты госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной в 2019 году Правительством Российской Федерации: «Земский учитель» - поддержка сельских учителей, «Земский доктор / Земский фельдшер» - привлечение молодых медицинских работников в сельские районы, «Сельская ипотека» - кредитование с господдержкой для сельских жителей. Эти инициативы направлены на поддержку сельского населения в целях сохранения его численности, повышения уровня и качества его жизни и равного обеспечения профессиональными кадрами в социально значимых отраслях, таких как образование и здравоохранение, жителей городской и сельской местности. В статье отражена статистика обеспеченности врачами городского и сельского населения по округам и России в целом. Представлен обзор опыта зарубежных стран в сфере поддержки рождаемости, семей с детьми и сельского населения, также рассмотрен пилотный региональный опыт. Предпринята попытка оценить эффективность принимаемых Правительством РФ программ. Предлагаются меры, которые могли бы способствовать повышению эффективности действующих программ.

Городское и сельское население, рождаемость, смертность, прирост, программы поддержки, первоочередные меры, финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147243868

IDR: 147243868 | УДК: 338.001.36 | DOI: 10.15838/tdi.2024.1.65.4

Текст научной статьи Анализ демографических проблем городского и сельского населения России и подходы к их решению

Большое значение для России как страны с огромной площадью наряду с показателями общей численности населения, рождаемости, смертности, старения, миграционных потоков имеют тенденции оптимального регионального размещения населения и производств, разумного соотношения городских и сельских жителей. Основы теории пространственного развития территории были заложены несколько десятков лет назад Й. Тюненом (Thünen, 1826), К. Лаунхард-том (Launhardt, 1882), А. Вебером (Weber, 1909), В. Кристаллером (Christaller, 1933), А. Лешем (Lösc, 1940), Ф. Перру (Perroux, 1961), Ж. Будвиллем (Boudeville, 1966), которые впервые определили актуальные и сейчас вопросы размещения производства (в том числе сельскохозяйственного), развития территорий и занятости населения. Результаты работ теоретиков, выводы, понятия и термины, введенные учеными, используются в современных исследованиях регионального развития. Основываясь на богатом опыте предшественников, практических знаниях, современные ученые определяют основные факторы, которые способствуют или могут способствовать устойчивости регионального развития: обеспеченность природными и земельными ресурсами, выгодное географическое положение, развитая инфраструктура или возможность ее развития, человеческий капитал, уровень концентрации научного и технического потенциала, плотность населения, наличие крупных городов, соотношение сельского и городского населения и др. Действие указанных факторов в России является инерционным, что определяет высокую степень устойчивости пространственных пропорций и формирует долгосрочные тенденции регионального развития (Михеева, 2018). Россия разделена на относительно развитые города и провинцию, что отражает сложившие пропорции пространственно- го развития. Это сформировало современную «теорию четырех Россий» (Зубаревич, 2019). Состояние, оптимальные пропорции городского и сельского населения проанализированы в работах ведущих российских ученых Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ (Вишневский, Андреев, 2001). Различные сценарии демографических прогнозов и регионального развития России разрабатываются в научных коллективах РАН, в том числе в ИНП РАН (Михеева, 2021), Вологодском научном центре РАН и других институтах.

Основной целью данного исследования выступает анализ демографических проблем городского и сельского населения России и подходов к их решению.

Основные демографические показатели городского и сельского населения России

В настоящее время большинство населения мира проживает в городах (56%), и доля горожан продолжает расти. Уровень урбанизации в России также достаточно высокий. Три четверти населения страны проживает в городах. За последние 30 лет фиксируется стабилизация доли городского населения РФ на уровне 75%. Соответственно, доля сельского населения находится на уровне 25% (Вишневский и др., 2003).

В трех федеральных округах – СевероЗападном, Центральном и Уральском – доля проживающих в городах составляет более 80%, ниже всего она в Северо-Кавказском федеральном округе – около 50%. По мнению демографов, миграцию жителей села в города можно считать практически исчерпанной1.

Становится актуальной задача реализации государственной финансовой, политической, а также социальных программ сохранения численности сельского населения на сложившемся уровне. Необходимо создать

Таблица 1. Доля сельского населения по округам России, %

|

Округ |

Год |

||||||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Российская Федерация |

26,2 |

26,1 |

26,0 |

25,8 |

26,0 |

25,9 |

25,7 |

25,6 |

25,4 |

25,3 |

25,3 |

25,2 |

25,1 |

|

Центральный |

18,5 |

18,4 |

18,3 |

18,2 |

18,2 |

18,0 |

17,9 |

17,8 |

17,7 |

17,7 |

17,6 |

17,9 |

17,8 |

|

Северо-Западный |

16,4 |

16,3 |

16,2 |

16,1 |

15,9 |

15,8 |

15,7 |

15,6 |

15,5 |

15,1 |

15,0 |

15,0 |

15,0 |

|

Южный |

37,5 |

37,5 |

37,4 |

37,2 |

37,8 |

37,7 |

37,6 |

37,4 |

37,3 |

37,2 |

37,0 |

36,8 |

36,8 |

|

Северо-Кавказский |

50,8 |

50,8 |

50,8 |

50,9 |

50,9 |

50,9 |

50,9 |

50,2 |

49,9 |

49,7 |

49,6 |

49,6 |

49,6 |

|

Приволжский |

29,1 |

28,9 |

29,0 |

28,8 |

28,5 |

28,4 |

28,3 |

28,1 |

27,9 |

27,8 |

27,7 |

27,6 |

27,6 |

|

Уральский |

20,0 |

19,8 |

19,7 |

19,3 |

19,1 |

18,9 |

18,8 |

18,6 |

18,5 |

18,4 |

18,3 |

18,1 |

18,1 |

|

Сибирский |

28,0 |

27,8 |

27,6 |

27,5 |

27,3 |

27,1 |

2,07 |

26,9 |

25,7 |

25,7 |

25,7 |

25,6 |

25,6 |

|

Дальневосточный |

25,2 |

25,1 |

24,9 |

24,7 |

24,6 |

24,4 |

24,3 |

24,2 |

27,1 |

27,1 |

27,0 |

26,8 |

26,8 |

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник / Росстат. Москва, 2023. С. 47–48; 2021. С. 47–48; 2018. С. 43–44.

условия для привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность, сокращения разрыва в обеспечении специалистами сельских и городских жителей.

С 2010 по 2022 год доля городского населения России возросла с 73,8 до 74,9% (1,1%), увеличиваясь во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, где отмечено снижение доли городских жителей. Рост численности горожан, превышающий средний показатель по стране, отмечен в Сибирском (2,3%), Уральском (1,7%), Северо-Западном и Приволжском (1,4%) федеральных округах.

Одновременно происходит пропорциональное снижение доли сельского населения по всем федеральным округам (табл. 1). Исключение составляет только Дальневосточный федеральный округ. Одной из возможных причин роста сельского населения ДФО на 1,8%, который наметился с 2018 года, явилась социальная инициатива Правительства России – программа «Дальневосточный гектар»: каждый гражданин имеет право безвозмездно в упрощенном порядке получить земельный участок в ДФО площадью 1 га для освоения, поселения и предпринимательской деятельности2.

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения являются основными демографическими показателями.

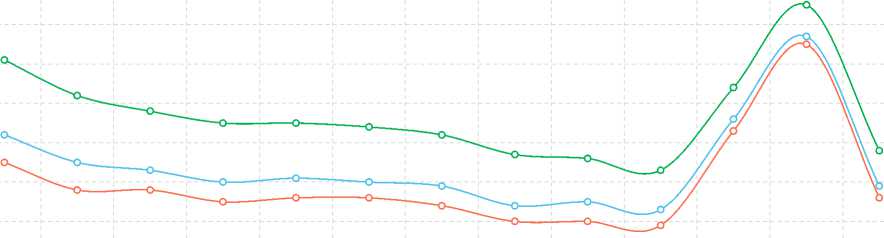

Коэффициенты рождаемости и смертности по населению России в целом, а также в разрезе городской и сельской местности приведены на рис. 1, 2.

Коэффициенты рождаемости сельского населения с 2007 по 2014 год заметно превышали среднероссийские значения, затем они резко снизились, оказавшись ниже значений коэффициентов рождаемости и по городскому населению, и по России в целом. Общей тенденцией для всех рассматриваемых позиций является постепенный рост коэффициентов рождаемости до 2014–2015 гг., а затем резкое падение значений вплоть до 2022 года, когда коэффициенты рождаемости всех позиций приблизились друг к другу и достигли минимальных значений за рассматриваемый период (2007–2022 гг.).

C 2007 года во всех группах населения наблюдался существенный рост рождаемости (Андронова, Ланцова, 2022). Одним из факторов этого роста послужило начало реализации программы материнского капитала, необходимость которой была обоснована российскими учеными для улучшения демографической ситуации в стране (Ракша, 2022).

Рост рождаемости продолжался около девяти лет. Факторы, способствующие этому, приведены в табл. 2.

Число родившихся на 1000 человек населения

Население РФ Городское население Сельское население

Рис. 1. Динамика коэффициентов рождаемости за период 2007–2022 гг.

Источник: Демографический ежегодник России – 2023 (2023): стат. сборник / Росстат. Mосква. С. 37–39.

Число умерших на 1000 человек

населения

10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Население РФ

Городское население

Сельское население

Рис. 2. Динамика коэффициентов смертности за период 2010–2022 гг.

Источник: Демографический ежегодник России – 2023 (2023): стат. сборник / Росстат. Mосква. С. 37–39.

Таблица 2. Факторы, способствовавшие росту рождаемости после 2007 года

|

№ п/п |

Фактор |

Мероприятия |

|

1 |

Демографический |

Вступило в репродуктивный возраст многочисленное поколение женщин, которые родились в 1980-х гг. |

|

2 |

Экономический |

Высокие темпы роста экономики, доходов населения, в первую очередь заработной платы |

|

3 |

Социальный |

Высокий уровень социальной стабильности, отсутствие социальной напряженности |

|

4 |

Политический |

Государственная поддержка и стимулирование рождаемости; реализация программы материнского капитала |

|

Источник: Хасанова Р.Р., Малева Т.М., Мкртчан Н.В., Флоринская Ю.Ф. (2019). Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя. Эффекты, инструменты, новые цели. Москва: ИД «Дело» РАНХиГС. С. 24. |

||

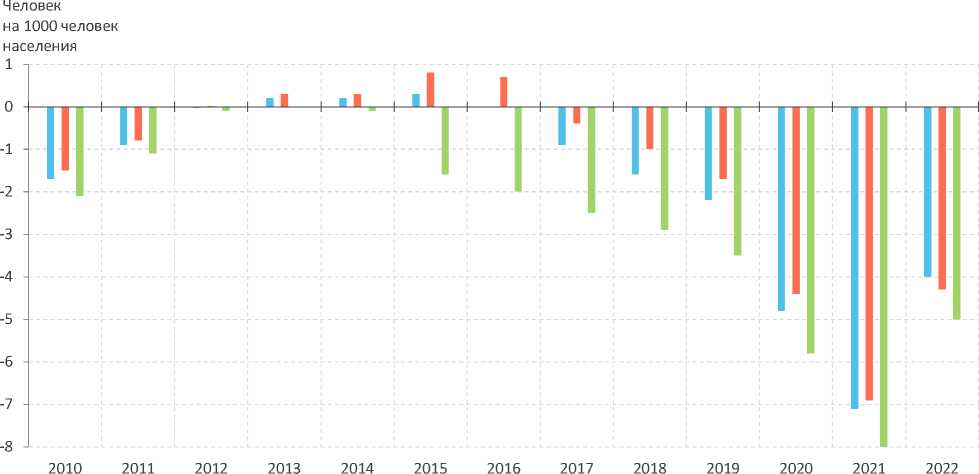

■ Население РФ ■ Городское население ■ Сельское население

Рис. 3. Динамика коэффициентов естественного прироста (сокращения) на 1000 чел. населения за период 2010–2022 гг.

Источник: Демографический ежегодник России – 2023 (2023): стат. сборник / Росстат. Mосква, 2023. С. 37–39.

Далее рассмотрим коэффициенты смертности населения. С 2010 по 2019 год по всем рассматриваемым позициям их значения постепенно снижались, а в 2020 году произошел их резкий рост, объясняющийся последствиями пандемии СОVID-19. В 2022 году этот негативный тренд был изменен, коэффициенты приблизились к значениям 2019 года. Выше среднероссийских оказались значения коэффициентов смертности по сельскому населению.

На рис. 3 отражена динамика коэффициентов естественного прироста (сокращения) населения России в целом, городского и сельского населения. С 2011 по 2013 год по всем трем позициям наблюдался небольшой рост показателя. Увеличение коэффициента продолжилось до 2015 года по всему населению РФ и по городскому населению, а в отношении сельского населения наблюдалось постепенное падение значений. Резкое падение стало фиксироваться и по городскому, и по всему населению РФ начиная с 2016 года. В 2021 году показатель естественного прироста достиг максимального отрицатель- ного значения за последние 12 лет по всем трем позициям: по населению в целом значения коэффициента составили -7,1, по городскому – -6,9, по сельскому – -8,0 на 1000 чел. населения. В 2022 году ситуация немного улучшилась.

Доля естественного прироста в общей численности населения имела положительные значения лишь по нескольким годам по всему населению РФ и городскому населению с 2013 по 2016 год. По сельскому населению положительных значений за рассматриваемый период не было зафиксировано.

Рассматривая основные демографические показатели, можно отметить, что их значения как в отношении городского населения, так и сельского в последние годы стали ухудшаться. На фоне общего демографического негативного тренда значения показателей по сельскому населению стали существенно отставать от значений по городскому населению начиная с 2015 года.

В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия мер, способствующих изменению сложившейся ситуации.

Опыт зарубежных стран в улучшении демографической ситуации

Попытки изменить негативную демографическую тенденцию предпринимают правительства стран, столкнувшихся с этим вызовом. Решительные меры для изменения ситуации приняли Венгрия, Эстония и Польша. Например, Правительство Венгрии ввело меры поддержки рождаемости и семей с детьми: ссуда в 31500 евро при вступлении в брак (при рождении двух детей списывается треть, при рождении третьего ссуда гасится полностью); семьи с четырьмя детьми освобождаются от налога на доход; отпуск по уходу за ребенком 27 недель с оплатой 70%; оплачиваемый отпуск бабушкам и дедушкам и др. В настоящее время рождаемость в Венгрии составляет 1,5 ребенка на одну женщину. Правительство рассчитывает, что предпринимаемые меры увеличат показатель до 2,1 ребенка.

Стратегия правительства Эстонии также сосредоточена на росте рождаемости, пособия на детей выплачиваются независимо от дохода семьи: 320 евро составляет разовая выплата при рождении ребенка; 50 евро каждый месяц при появлении первенца и второго ребенка, 100 евро – на третьего и еще 300 евро на семью, где есть трое и более детей. В результате прекратилось уменьшение численности населения Эстонии. В соседних странах (Латвии и Литве) демографическая ситуация не изменилась.

В Польше в 2015 году был зафиксирован один из самых низких показателей рождаемости в Европе – 1,32 ребенка на женщину. В 2016 году в стране стартовал проект «Семья 500+» (Rodzina 500+), который должен был стимулировать рождаемость. Правительство Польши ориентировалось на поддержку семей с низкими доходами (менее 180 евро на члена семьи). Такие семьи могут получать дополнительную помощь – около 120 евро в месяц на второго и последующих детей до 18 лет. С 2019 года эту сумму выплачивают и за первого и единственного ребенка. Объем инвестиций в проект составил около 30 млрд евро на пять лет. Однако, несмотря на все усилия, численность насе- ления Польши уменьшается. В целом поиск решений для изменения тренда демографического упадка характерен для всех стран Восточной Европы, в том числе для России (Андронова, Ланцова, 2022).

Правительствами стран предпринимаются меры не только по поддержке рождаемости, но и по сохранению численности сельского населения. Государственная поддержка сельскому населению оказывается ввиду политической важности сельскохозяйственной отрасли для обеспечения продовольственной и национальной безопасности, а также для сохранения населения в сельской местности. В большинстве стран одним из направлений региональной политики является развитие сельских территорий. России важно учитывать опыт зарубежных стран, накопленный в этой области. Например, в странах Европейского союза развитие сельских местностей относится в основном к сфере Единой сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy – САР).

Одна из самых «сельских» стран ЕС – Финляндия. Это лесная страна: только 7% в земельном фонде составляют земли, пригодные для сельского хозяйства (в России – 13%), поэтому Финляндия представляет для нашей страны интерес в силу сходства природных условий. «Половина всех средств, выделяемых государством на сельское развитие, направляется в районы с природными и иными ограничениями. На втором месте направление «сельское хозяйство — окружающая среда — климат», на третьем — инвестирование в материальные активы. Наряду с выплатами из государственного бюджета сельское развитие финансируется в рамках CAP, в среднем за год на Финляндию приходится около 2,5% средств, расходуемых ЕС на программы сельского развития» (Наумов и др., 2023).

Обширную территорию, сходное с российским федеративное устройство, похожий климат имеет Канада. Небольшая часть территории Канады – около 7% – используется для ведения сельского хозяйства. Основным типом сельхозпредприятий в этой стране являются фермерские хозяйства. Государ-

Таблица 3. Доля расходов на образование и здравоохранение в ВВП в странах мира, %

Страна Год Расходы на образование Год Расходы на здравоохранение Беларусь 2021 4,4 2021 5,1 Бельгия 2017 6,4 2020 8,8 Великобритания 2017 5,4 2020 10,0 Германия 2019 4,7 2020 10,1 Италия 2017 4,0 2020 7,3 Казахстан 2021 4,4 2021 2,7 Польша 2019 4,7 2020 4,7 Россия 2021 3,6 2021 3,9 Франция 2019 5,4 2020 9,4 Источник:

ственная поддержка оказывается не только фермерам, но и всем сельским жителям, в частности тем, кто дополняет агропроизводство (сельский туризм, экосистемные услуги, аквакультуры). «40% всех расходов на сельское развитие в Канаде направляется на экономические цели (в основном на поддержку агропромышленного комплекса). 30% – на развитие социальной инфраструктуры и прочие социальные цели, еще 30% – на экологию. Для координации в сфере сельского развития создана сетевая структура «Канадское сельское партнерство» (Сanadian Rural Partnership). В ее задачи входит развитие диалога между федеральными властями и жителями сельских территорий, адресное определение мер политики сельского развития» (Кухаренко, Багмут, 2023).

Однако и развивающиеся, и экономически успешные страны сталкиваются с проблемой дефицита кадров для сельской местности в ключевых социальных сферах, таких как образование и здравоохранение. В государствах уделяется значительное внимание финансированию этих услуг. Кадровая обеспеченность населения такими специалистами, как врачи и учителя, – вопрос и национальной стратегии развития государства, и национальной безопасности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам финансировать здравоохранение в объеме 6% ВВП3. Доля расходов на образова- ние и здравоохранение в ВВП в некоторых странах мира приведена в табл. 3.

В России на здравоохранение направляется 3,9% ВВП, по странам ЕС – 7,2%, ОЭСР – 6,5% (2021 год). Как отмечает Всемирный банк, расходы России на здравоохранение являются неэффективными, т. к. упор делается на специализированную и высокотехнологичную помощь, а не на укрепление первичного звена, способствующего улучшению здоровья людей (Морковкин, 2018). ВОЗ подчеркивает, что в здравоохранении отмечается дефицит кадров, особенно явный в сельской местности. Финансовые стимулы – одна из наиболее типичных мер по привлечению врачей для работы в сельских районах. Они имеют разную эффективность: в ряде стран они позволили не только привлечь на периферию медицинские кадры, но и удержать их. Решить проблему дефицита врачей можно, используя следующие виды деятельности: набор медицинских работников, их сохранение и поддержку. Примерами эффективной политики по ликвидации дефицита врачей в сельской местности могут служить программы США. В Америке в обмен на обязательство отработать два года в районах с дефицитом медицинских специалистов погашается выданная ссуда, а также выплачивается стипендия в период обучения. Также реализуются иные программы для студентов. В Японии при- меняется программа, согласно которой выпускник медицинского учебного заведения обязан отработать 9 лет, 6 из них – в своем сельском районе. Плата за обучение для студентов, участвующих в программе, отменяется. Схожая программа действует в Австралии и некоторых других странах.

В зарубежном опыте по стимулированию обеспеченности сельского населения медицинскими кадрами есть программы, которые показали свою неэффективность, в частности программы по международному рекрутингу. Значительная часть набранных из числа иностранных граждан врачей не осталась работать в сельской местности. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективным методом является набор студентов из сельских районов, прохождение ими практики в данных территориях. Финансовые стимулы эффективно работают в отношении кандидатов, которые имели связи с сельским районом, и при наличии возможностей для карьерного роста на селе (Койчуева, 2020).

Меры государственной поддержки сельского населения в России

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» была принята в 2019 году, она рассчитана до конца 2025 года4. Одной из основных целей этой программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25%, т. е. ее стабилизация на текущем уровне, а также повышение качества жизни на селе. Для реализации этой цели необходимо приблизить уровень жизни сельского населения к городскому уровню. Из федерального бюджета выделяется 1 трлн руб., а бюджет всей госпрограммы составляет 2,3 трлн руб. В рамках программы будут решаться проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования.

В проекте, который касается более 37 млн чел., реализуются различные варианты поддержки сельского населения. Благодаря программе «Дальневосточный гектар», запущенной в 2016 году, которой уже воспользовались 125 тыс. граждан, на Дальнем Востоке удалось снизить темпы оттока населения, в том числе сельского. Бесплатно получить землю на Дальнем Востоке может любой желающий из всех регионов РФ с 2020 года5.

В 2020 году по инициативе Президента России стартовала Программа «Земский учитель». Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. Сейчас на образование в РФ ежегодно тратится 3,6% ВВП. Страны мира на образование тратят в среднем 4% ВВП. В Северной Америке, а также в Центральной Европе и Балтии на образование приходится 5,6 и 5,1% ВВП соответственно6.

В последнее время фиксируется дефицит учителей на сельских территориях, растет разрыв в обеспечении кадрами между городскими и сельскими школами. Поэтому крайне важным является вопрос привлечения педагогов в сельские школы, в том числе на условиях обеспечения конкурентного уровня заработной платы. Учителя, переехавшие работать по программе «Сельский учитель» в поселки с населением до 50 тыс. чел., получат единовременную компенсационную выплату 1 млн руб. (2 млн руб. при трудоустройстве в регионы Дальнего Востока). На новом месте специалисты должны отработать не менее пяти лет. В первый год реализации проекта в сельские школы и школы малых городов из всех регионов России выехало более 1800 педагогов. Однако проблема заключается не только в преодолении дефицита специалистов, но и в отсутствии готовности педагогических кадров работать на селе (Шерайзина и др., 2021). Программа «Сельский учитель» будет продлена. В федеральном бюджете предусмотрено ее финан-сирование7.

Табл. 4 иллюстрирует существенное превышение показателей обеспеченности городского населения врачами по сравнению с сельским во всех округах страны. По России в целом превышение составляет 3,25 раза, самое высокое по СевероЗападному округу – 4,55, самое низкое по Дальневосточному – 3,0 раза.

Таблица 4. Обеспеченность населения врачами различных специальностей, чел. на 10000 чел. населения

Государственные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начали реализовываться в 2012 году, затем было принято решение об их продлении до конца 2024 года. Это программы поддержки врачей и фельдшеров, решивших работать в сельской местности, т. к. дефицит медицинских специалистов на селе существует продолжительное время и есть большая вероятность его сохранения в будущем. В 2020 году в сельской местности обеспеченность врачами составляла 14 человек в расчете на 10000 жителей, а в городах – более 46,1. Врачи, переехавшие на работу в сельскую местность, получают единовременные выплаты до 1 млн руб., фельдшеры – до 500 тыс. руб. (регионы Даль- него Востока, Крайнего Севера, Арктики: врачи – 2 млн руб., фельдшеры – 1 млн руб. соответственно). Участники программы обязуются проработать не менее 5 лет в сельской местности. Однако принятие и реализация государственных программ «Земский доктор» / «Земский фельдшер» не дали ожидаемого результата. Потребность во врачах на селе оценивалась приблизительно в 29 тыс. чел., а общее их количество в сельских медицинских учреждениях с начала реализации программ увеличилось только на 7 тыс. специалистов. Одновременно с этим накопленный с советских времен многолетний опыт и опыт зарубежных стран говорят о том, что выпускники школ, направленные на учебу и вернувшиеся домой после ее окончания, часто остаются там надолго или навсегда. Этот механизм реализации программы очень слабо используется или не используется вообще (Чернышев и др., 2022).

В 2020 году была запущена программа «Сельская ипотека» – программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья на селе под 3% годовых. Сельская ипотека оказалась недоступной для сельских жителей в 14 регионах РФ по причине низких доходов и высокой долговой нагрузки насе-ления8. С 2023 года условия программы были улучшены, максимальная сумма льготного кредита увеличилась до 6 млн руб. и программа стала бессрочной9.

Заслуживают внимания инициативы органов власти отдельных регионов, которые со своей стороны стараются решить проблему нехватки специалистов. Так, по предложению властей Липецкой области действует региональный проект «Губернаторские полтора миллиона» при трудоустройстве врачей в сельскую местность, дополняющий федеральную программу «Земский доктор». Медицинским работникам полагается возмещение расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере от 10 до 15 тыс. руб. и социальная выплата на строительство и приобретение жилья, которая может составлять от 1,1 до 3,1 млн руб.10

Таблица 5. Меры, ориентированные на повышение эффективности действующих программ поддержки сельского населения

|

№ п/п |

Факторы, способствующие сохранению/увеличению доли сельского населения в стране |

|

1 |

Увеличение федерального финансирования, снижение ставки льготного кредитования для сельского населения |

|

2 |

Определение потенциала и инициатив региональных властей |

|

3 |

Применение практического зарубежного опыта и пилотных региональных проектов |

|

4 |

Обращение к накопленному позитивному опыту прошлых лет |

|

5 |

Безусловное использование рекомендаций профессионального и научного сообществ |

|

6 |

Мотивация учащихся из сельских школ, желающих остаться на селе после получения образования, через региональные гранты, повышенные стипендии, понимание востребованности и необходимости их деятельности там, где они родились |

|

7 |

Учет пожеланий специалистов, особенно молодых, желающих работать и работающих в сельской местности, внимание к возникающим у них проблемам и оперативное решение проблем местными властями с учетом возможностей на местах |

|

8 |

Популяризация и информирование населения о программе, социальная реклама в федеральных и региональных СМИ |

|

9 |

Повышение престижа профессии и социального статуса специалиста, работающего на селе |

|

Источник: составлено авторами. |

|

Этот опыт может быть использован в других регионах страны, особенно там, где есть такие финансовые ресурсы.

Заключение

Сельские территории Российской Федерации обладают огромным природным, экономическим и культурно-историческим потенциалом. Аграрный сектор, эффективно функционирующий, способен обеспечить подъем и стать гарантией стабильного развития всей национальной экономики.

На основе проведенного исследования выявлены наиболее актуальные проблемы, требующие пристального внимания и продуманных решений федеральных и региональных органов власти:

– основные демографические показатели (коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста) на селе значительно ниже аналогичных показателей в городе;

– существует угроза сокращения сельского населения до критического значения, что может привести к снижению этнографического, рекреационного, экологического потенциала села;

– фиксируется существенный разрыв в обеспечении медицинскими и педагогическими кадрами между городом и селом;

– специалисты, которые работают на селе, имеют более низкий уровень заработной платы, чем аналогичные специалисты в городе;

– у молодых людей отсутствует мотивация работать на селе;

– нет реальных результатов федеральных программ по поддержке сельского населения;

– отсутствует позитивный опыт разработки и внедрения комплекса социальных программ для жителей села.

И это только часть проблем, выявленных в результате исследования.

Реализуемое в проекте «Комплексное развитие сельских территорий», направленном на повышение уровня и качества жизни сельских жителей, сокращение разрыва в условиях жизни между городом и селом пока не привело к значительному результату. Мер для решения проблем, заявленных в программе, в настоящее время недостаточно, поэтому программу необходимо перезагрузить или по меньшей мере скорректировать с учетом первоочередных мер (табл. 5).

Совокупное действие указанных факторов может дать новый импульс реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» и создаст условия для сохранения квалифицированных специалистов на селе, а при оптимистическом сценарии повысит обеспеченность сельского населения профессионалами, которые будут планировать и связывать свою жизнь с деятельностью на селе.

Предложения авторов могут быть использованы на региональном и местном уровнях для разработки целевых демографических программ, для принятия соответствующих решений, а также при подготовке программ занятости сельского населения. В современных условиях не- обходима актуализация дискуссии ученых разных уровней в любых форматах по сбережению, бережному использованию городского и сельского населения в текущем и перспективном периодах на конкретных территориях, в конкретных отраслях и в целом по стране.

Список литературы Анализ демографических проблем городского и сельского населения России и подходы к их решению

- Андронова Л.Н., Ланцова Н.М. (2022). Демографические тенденции и государственная демографическая политика: Россия и зарубежный опыт // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. №1. С. 339. DOI: 10.47711/2076-318-2022-266-285.

- Вишневский А.Г., Андреев Е.М. (2001). Население России в первой половине нового века // Вопросы экономики. № 1. С. 27–44.

- Вишневский А.Г., Андреев Е.М., Трейвиш А.И. (2003). Перспективы развития России: роль демографического фактора // Научные труды: Институт экономики переходного периода. № 53. С. 36–42.

- Зубаревич Н.В. (2019). Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // Вопросы экономики. № 1. С. 135–145. URL: doi.org/10.32609/0042-8736-2019-1-135-145

- Койчуева С.М. (2020). Зарубежный опыт обеспечения медицинскими кадрами сельских районов // Медицинское образование и профессиональное развитие. № 1. Т. 11. С. 76–85. DOI: 10.24411/2220-8453-2020-11005

- Кухаренко А.А., Багмут А.А. (2023). Опыт развития сельских территорий Канады // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. № 2. С. 109–119. DOI: 10.18101/2304-4446-2023-2-109-119

- Михеева Н.Н. (2018). Стратегия пространственного развития: новый этап или повторение ошибок? // Всероссийский журнал ЭКО. № 5 С. 158–178. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2018-5-158-178

- Михеева Н.Н. (2021). Пространственные аспекты разработки экономических прогнозов: научный доклад ИНП РАН / под ред. А.А. Широва. Москва: Артик Принт. С. 6–12.

- Морковкин Д.Е. (2018). Анализ зарубежного опыта государственной поддержки агропромышленного комплекса и возможности его использования в России в условиях импортозамещения // Сельское хозяйство. № 3. С. 9–19. DOI: 10.7256/2453-8809.2018.3.22433

- Наумов А.С., Акимова В.В., Луговской С.И., Сидорова Д.А. (2023). Регионально-ориентированная политика сельского развития: зарубежный опыт // Международный сельскохозяйственный журнал. № 2. Т. 66. С. 200–204. DOI: 10.55186/25876740_2023_66_2_200

- Ракша А.И. (2022). Страшная правда демографических пирамид // Эксперт. № 20. С. 72–78.

- Чернышев В.М., Воевода М.И., Стрельченко О.В., Мингазов И.Ф. (2022). Сельское здравоохранение России. Состояние, проблемы, перспективы // Сибирский научный медицинский журнал. № 4 (42). С. 4–14. URL: doi.org/10.18699/SSMJ20220401

- Шерайзина Р.М., Александрова М.В., Ефлова З.Б. (2021). Сельская школа и сельский учитель: продуктивные российские и зарубежные практики // Вестник Томского гос. ун-та. № 466. С. 190–201. DOI: 10.17223/15617793/466/23

- Boudeville J. (1966). Problems of regional economic planning. Edinburg: Edinburgh U.P.

- Christaller W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav Fischer.

- Launhardt W. (1882). Die Bestimmung des zweckmässigsten standortes einer gewerblichen anlage. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 26, 106–115.

- Lösc A. (1940). Die Räumliche Ordnung der Wirtschaft: Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und Internationalem Handel. Jena: Fischer, 1–348.

- Perroux F. (1961). Economie du XXe siècle. Paris, 501–598.

- Thünen J. (1826). Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Hamburg: Perthes, 1–704.

- Weber A. (1909). Ueber den Standort den Industrien. Tbingen: Verlag von J.C.B. Mohr, 1–246.