Анализ динамики физиологического состояния продуктивных коров на основе видеомониторинга

Автор: Осипов В.Ю., Кулешов С.В., Зайцева А.А., Суровцев В.Н., Ачилов В.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Инновационные технологии

Статья в выпуске: 6 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

В условиях крупных современных молочных комплексов растет потребность в оперативном контроле здоровья и физиологического состояния высокопродуктивных коров с помощью концептуально новых и более совершенных технологий сбора и анализа информации на основе интеллектуальных систем видеомониторинга. Большую часть болезней животных можно выявить и предотвратить на ранних стадиях, тщательно фиксируя внешние проявления и поведение животных и оперативно реагируя на эти сигналы. Такие системы должны быть экономически целесообразными, обеспечивать требуемый прирост эффективности животноводства при минимальных расходах на мониторинг и обработку видеоинформации. Отсутствие точных методов обоснования требований к интеллектуальным системам видеомониторинга на молочных комплексах влечет за собой риски неоправданного расхода средств и тормозит разработку и применение систем мониторинга. В представленном сообщении описан предлагаемый нами метод обоснования требований к таким системам, основанный на разработанной марковской модели продуктивной жизни молочного стада и оценки эффективности производства продукции. Выделены 16 состояний этого процесса, включая состояния, связанные с заболеваниями коров: 1 - выранжировка; 2 - неосеменение здоровых коров в фазу стабилизации лактации (удлиненный сервис-период); 3 - стабилизация лактации здоровых коров (охота, осеменение, первый этап стельности); 4 - спад лактации здоровых коров (интенсивный рост плода и снижение молочной продуктивности); 5 - сухостойное состояние здоровых коров (не доятся, в запуске); 6 - транзитный период перед отелом здоровых коров (в родильном отделении); 7 - отел и послеотельный период у здоровых коров; 8 - раздой здоровых коров (рост молочной продуктивности, восстановление здоровья после отела, подготовка к осеменению); 9 - неосеменение больных коров в фазу стабилизации лактации; 10 - стабилизация лактации у больных коров; 11 - спад лактации больных коров; 12 - сухостойное состояние больных коров; 13 - транзитный период перед отелом больных коров; 14 - отел и послеотельный период больных коров; 15 - раздой больных коров; 16 - вынужденная выбраковка больных коров. Применяемая модель также может использоваться самостоятельно для анализа динамики физиологического состояния коров в различных условиях и прогнозирования возможных событий. С применением этой модели получены аналитические зависимости, связывающие во времени доход от продуктивных коров с их физиологическими состояниями и с вероятностями распознавания признаков и самих заболеваний животных интеллектуальной системой видеомониторинга. Зависимости реализованы через интенсивности лечебно-профилактических переходов коров из одних состояний в другие как функций от параметров развития различных заболеваний и мероприятий по их своевременному выявлению, предупреждению и лечению. Показано, что, задаваясь желаемой доходностью продуктивных коров, с использованием таких зависимостей можно успешно обосновывать требования к точности и своевременности решения задач видеомониторинга. Приведены графики, отражающие изменение интегральной эффективности молочного стада от различных возможностей системы видеомониторинга физиологического состояния коров в состояниях 2, 3, 4, 8 и в 9, 10, 11, 15. Сформулированы предложения по составу и структуре перспективной системы видеомониторинга, отражены возможные варианты ее конфигурации. Численно подтверждено, что основной фактор повышения экономической эффективности молочного стада за счет применения нейросетевого видеомониторинга - увеличение вероятности своевременного распознавания признаков заболеваний у коров и проведения соответствующих профилактических мероприятий. Это не только обеспечивает высокий уровень здоровья молочного стада, но и позволяет минимизировать затраты на сам видеомониторинг. Предложенная модель не противоречит объективным закономерностям продуктивной жизни коров стада. Для качественного использования модели планируется опираться на точные значения интенсивностей переходов коров из одних состояний коров в другие. В интересах этого планируется в дальнейшем провести анализ данных, накопленных в Ленинградской области. Также наряду с решением обратной задачи анализа с применением предложенной модели предусматривается прогнозирование состояний коров в зависимости от проводимых мероприятий.

Коровы, физиологическое состояние, марковская модель молочного стада, интеллектуальная система мониторинга, ранняя диагностика заболеваний

Короткий адрес: https://sciup.org/142244126

IDR: 142244126 | УДК: 636.08:004.942 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.6.1131rus

Текст научной статьи Анализ динамики физиологического состояния продуктивных коров на основе видеомониторинга

-

∗ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда ¹ 23-19-20081, https://rscf.ru/project/23-19-20081/ и Санкт-Петербургского научного фонда.

При росте числа крупных животноводческих комплексов с большим поголовьем высокопродуктивного скота многократно повышаются требования к качеству управления молочным стадом и производством продукции. Необходимы концептуально новые технологий сбора и анализа информации, обеспечивающих оперативный контроль здоровья и физиологического состояния животных (1-3) для принятия специалистами эффективных решений по корректировке рационов и своевременной организации необходимых зооветеринарных мероприятий (4, 5).

Большую часть болезней коров можно выявить и предотвратить на ранних стадиях, если тщательно фиксировать и оперативно реагировать на проявления активности, особенности передвижения, поведения в различных зонах животноводческих помещений, потребление корма и воды, ру-минацию, внешний вид животных. Известны подходы к такому мониторингу (6-9), однако они не в полной мере удовлетворяют потребностям практики по оперативности и точности распознавания и прогнозирования физиологических состояний коров. Математические методы моделирования, модели, построенные с помощью алгоритмов машинного обучения, все шире применяются в России и за рубежом (5, 10-12) для принятия управленческих и селекционных решений в молочном животноводстве, а также в диагностических целях (13-15). Вместе с тем исследователи отмечают неустойчивость моделей к уменьшению количества входных данных (16, 17). Как следствие, при отсутствии возможности корректного сбора информации о состоянии животных на регулярной основе применение таких моделей в хозяйствах затруднено (18), чем существенно сдерживается рост поголовья высокопродуктивных животных, объемов производства молока, повышение качества производимой продукции и экономической эффективности молочного животноводства.

Необходимы более совершенные методы и интеллектуальные системы видеомониторинга здоровья и физиологического состояния высокопродуктивных коров в крупных молочных комплексах (19, 20). Такие системы должны быть экономически целесообразными, обеспечивать требуемый прирост эффективности животноводства при минимальных расходах на мониторинг и обработку видеоинформации (21).

В литературе описаны подходы к объединению изображений с нескольких видеокамер для расширения зоны обзора (22, 23). При этом в явном виде не проработаны методы обоснования требований к перспективным интеллектуальным системам такого видеомониторинга, позволяющие связать показатели этих систем с экономической эффективностью животноводства. Среди причин такого состояния можно выделить высокую сложность формализации процесса и условий жизни высокопродуктивных коров, необходимость учета большого числа изменяющихся во времени факторов (24-26), несовершенство существующих математических моделей этого процесса, неизученность количественной связи между показателями систем интеллектуальной поддержки процессов управления в молочном животноводстве, в том числе систем видеомониторинга, на экономическую эффективность производства молока (27, 28).

В ряде работ сделаны попытки формализации рассматриваемого процесса (12, 29, 30) на различных уровнях иерархии. Однако четко не определены пространство физиологических состояний коров и переходы из одних состояний в другие при различных заболеваниях. Не принимаются во внимание многие особенности обеспечения здоровья коров, возможности наблюдения за ним и автоматического распознавания угроз. Не разработана математическая модель изменения состояний животных на протяжении жизни. Это не позволяет точно решать обратные задачи анализа исследуемых процессов.

Отсутствие корректных критериев функционирования нейросетевых систем для видеомониторинга здоровья и физиологического состояния коров на молочных комплексах влечет за собой риски неоправданного расхода средств без достижения желаемых целей.

Для исключения подобных рисков нами предложен метод обоснования требований к подобным системам, опирающийся на расширенную математическую модель продуктивной жизни молочного стада и оценки эффективности производства продукции с использованием математического аппарата марковских процессов.

Нашей целью было получение более точных зависимостей здоровья и физиологического состояния коров от характеристик нейросетевых систем видеомониторинга и формирование требований к перспективным системам.

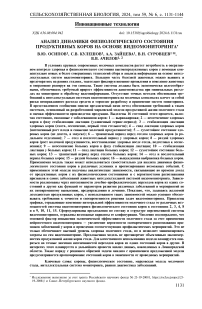

Методика . Для разработки метода определили пространство состояний продуктивной жизни животного, выделив следующие: 1 — выранжи-ровка; 2 — неосеменение здоровых коров в фазe стабилизации лактации (удлиненный сервис-период); 3 — стабилизация лактации здоровых коров (охота, осеменение, первый этап стельности); 4 — спад лактации здоровых коров (интенсивный рост плода и снижение молочной продуктивности); 5 — сухостойное состояние здоровых коров (не доятся, в запуске); 6 — транзитный период перед отелом здоровых коров (в родильном отделении); 7 — отел и послеотельный период здоровых коров; 8 — раздой здоровых коров (рост молочной продуктивности, восстановление здоровья после отела, подготовка к осеменению); 9 — неосеменение больных коров в фазe стабилизации лактации; 10 — стабилизация лактации больных коров; 11 — спад лактации больных коров; 12 — сухостойное состояние больных коров; 13 — транзитный период перед отелом больных коров; 14 — отел и после-отельный период больных коров; 15 — раздой больных коров; 16 — вынужденная выбраковка больных коров.

Рис. 1. Модель продуктивной жизни коров в виде графа состояний: 1 — выранжировка; 2 — неосеменение здоровых коров в фазe стабилизации лактации (удлиненный сервис-период); 3 — стабилизация лактации здоровых коров (охота, осеменение, первый этап стельности); 4 — спад лактации здоровых коров (интенсивный рост плода и снижение молочной продуктивности); 5 — сухостойное состояние здоровых коров (не доятся, в запуске); 6 — транзитный период перед отелом здоровых коров (в родильном отделении); 7 — отел и послеотельный период здоровых коров; 8 — раздой здоровых коров (рост молочной продуктивности, восстановление здоровья после отела, подготовка к осеменению); 9 — неосеменение больных коров в фазу стабилизации лактации; 10 — стабилизация лактации больных коров; 11 — спад лактации больных коров; 12 — сухостойное состояние больных коров; 13 — транзитный период перед отелом больных коров; 14 — отел и послеотельный период больных коров; 15 — раздой больных коров; 16 — вынужденная выбраковка больных коров.:

С учетом возможных переходов из одних состояний в другие модель продуктивной жизни коров можно представить в виде графа (рис. 1). Переходы, обозначенные на графе, отражают возможные пути протекания процессов. Каждому переходу можно поставить в соответствие его интенсивность λ ij , определяемую из практики. Интенсивности рассчитываются как обратные величины среднего времени перехода. Переходы 3 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 5, 5 → 6, 6 → 7, 7 → 8, 8 → 3 свойственны смене состояний здоровых коров, а 9 → 10, 10 → 9, 10 → 11, 11 → 12, 12 → 13, 13 → 14, 14 → 15, 15 → 10 — коров с заболеваниями. Заметим, что 2 → 9, 3 → 10, 4 → 11, 5 → 12, 6 → 13, 7 → 14, 8 → 15 отражают процессы перехода здоровых коров в состояния с заболеваниями, а 9 → 2, 10 → 3, 11 → 4, 12 → 5, 13 → 6, 14 → 7, 15 → 8 — наоборот, из состояний с заболеваниями в здоровые состояния.

На графе (см. рис.1) в явном виде не отражена специфика развития, профилактики и лечения конкретных заболеваний. Однако такая специфика может быть учтена, так как поставленные в соответствие переходам интенсивности представляют суммы интенсивностей частных переходов при развитии, профилактике и лечении болезней.

В частности, интенсивность перехода из состояния 3 в состояние 10

равна:

Z 3,10

^ 3,10

= ∑ λ

z = 1

3,10, z

где λ 3,10, z — интенсивность перехода из состояния 3 в состояние 10 при развитии z-ãî заболевания; Z 3,10 — число возможных видов заболеваний коров, находящихся в состоянии 3, при переходе в состояние 10. Связь этих интенсивностей развития z- х заболеваний с возможностями системы видеомониторинга состояния коров можно представить в виде:

^ 3,10, z =^y o, z • (1 - P 3,10, z ) .

В этом выражении λ∗ 3,10, z — интенсивность соответствующего перехода без проведения мониторинга и профилактических мероприятий; P 3,10, z — вероятность своевременного распознавания признаков соответствующего заболевания и проведения профилактических мероприятий по его предупреждению при внедрении системы интеллектуального видеомониторинга.

Для интенсивностей лечебных переходов 9 → 2, 10 → 3, 11 → 4, 12 → 5, 13 → 6, 14 → 7, 15 → 8 свойственны свои типичные зависимости; например, для 10 → 3 интенсивность определяется как:

^10,3,z = ^10,3,z ’ P10,3,z , где λ∗∗10,3,z — интенсивность перехода из состояния 10 в состояние 3 при z-м заболевании и своевременном его распознавании и лечении; P10,3,z — вероятность своевременного распознавания z-го заболевания и его лечения. Если допустить, что мероприятия по профилактике и лечению заболеваний коров при успешном распознавании могут проводиться с вероятностью, близкой к единице, то P3,10,z и P10,3,z зависимы только от качества ранней диагностики и своевременности выявления болезни на ранней стадии, что зависит от периодичности информационных событий, формируемых системой интеллектуального видеомониторинга (включая время на обработку информации) и возможностей автоматического распознавания состояний. С учетом этого P3,10,z = q3,10,z g3,10,z, P10,3,z = q10,3,z g10,3,z, где q3,10,z q10,3,z — вероятности обнаружения заболеваний как функции от периодичностей T3,10,z(10,3,z) видеонаблюдения и времени t, затрачиваемого на обработку информации; эти вероятности можно представить в виде q 3,10, z (10,3, z)

1 - exp( -

T 3,10, z (10,3, z )

' t ) ,

а g 3,10. z , g 10,3, z — вероятности распознавания признаков и самих заболеваний.

Чем меньше интенсивности (больше время) переходов 2 → 9, 3 → 10, 4 → 11, 5 → 12, 6 → 13, 7 → 14, 8 → 15, тем медленнее развиваются болезни. Наблюдая и оперативно распознавая признаки (предпосылки) возможных заболеваний, а также проводя своевременную профилактику, можно существенно увеличить время этих переходов, снизить уровень заболеваемости коров. В случаях, когда коровы уже заболели, оперативное и точное распознавание этих заболеваний с последующим своевременным лечением позволяет увеличить интенсивности переходов 9 → 2, 10 → 3, 11 → 4, 12 → 5, 13 → 6, 14 → 7, 15 → 8, улучшить состояние здоровья животных. Однако заметим, что на обеспечение различных вариантов значений рассматриваемых интенсивностей посредством совершенствования видеомониторинга требуются свои затраты финансовых ресурсов.

Учитывая, что рассматриваемому процессу, формализованному в виде графа на рисунке 1, свойственны признаки суммарного потока, ему можно поставить в соответствие систему из шестнадцати линейных дифференциальных уравнений:

P) = 1 21 • P 2 (t) +1 31 • P 3 (t) +1 41 • P 4 (t) +1 51 • P 5 (t) +1 61 • Р б (t) + 1 71 • P 7 (t) +1 81 • P 8 (t) dt

Pt) = 1 3 2 • P 3 (t) +1 92 • P 9 (t) - (1 21 +1 23 +1 29 ) • P 2 (t) dt

^ = 1 23 • P 2 (t) +1 10,3 • P 10 (t) +1 83 • P 8 (t) - (1 31 +1 32 +1 34 +1 3,10 ) • P 3 (t)

-

d^ ^ 9,16 • P 9 (t) +1 10,16 • P 10 (t) + 1 11,16 • P 11 (t) +1 12 , 16 • P 12 (t) +1 13 . 16 • P 13 (t) + 1 14 . 16 • P 14 (t) +1 15 . 16 ' P 15 (t).

В этой системе приняты обозначения: Ði(t) — вероятности нахождения процесса в i-х состояниях на момент времени t; λij — интенсивности переходов из i-х состояний в j-е состояния. Зная λij и начальные значения Ði(t = 0), эту систему можно разрешить известными методами, реализованными в пакете прикладных программ MatLab . Начальные значения Ði(t = 0) определяются как отношение числа коров, находящихся в i-х состояниях, к общему числу. При этом каждому из состояний 2-15 можно поставить в соответствие доходности Vi коров в единицу времени (в сутках), а состояниям 1, 16 — максимальные доходы C1, C16. С учетом этого суммарный доход, получаемый от N коров за время tзад, равен

15 t зад

С ( t зад ) = N • ( X V - J P i ( t ) dt + C • P 1 ( t зад ) + C 16 • P 16 ( t зад )) . i = 2 0

В правой части этого выражения интеграл от P i ( t ), взятый по времени, позволяет определять время нахождения процесса в i -м состоянии. Для анализа динамики изменения V Σ ( t ) — суммарной доходности стада по молоку в единицу времени можно использовать выражение

V y ( t ) = N • X Vi- P i ( t ) .

i= 2

Доход от мяса на текущий момент времени определяется как сумма доходов C 1 P 1 ( t зад ) и C 16 P 16 ( t ), умноженных на N — число коров в стаде на начальный момент времени.

Для более точного расчета можно определять суммарные доходы для коров одинаковых возрастов, а затем их суммировать. Также осуществимо многошаговое оценивание по годам. На каждом шаге относительно предыдущего шага предусматривается оценка доходности коров с измененными параметрами.

Предлагаемая модель позволяет учитывать и более тонкие детали состояния, например хронически болен, болен несколькими болезнями, здоров, но испытывает дискомфорт, обратимо и необратимо травмирован. Это достигается детализацией состояний процесса и интенсивностей переходов. Каждое состояние в предлагаемой модели, связанное с заболеваниями, может рассматриваться как группа частных состояний, отражающих наличие конкретных заболеваний, в том числе групповых. Согласно предложенной системе дифференциальных уравнений, интенсивности переходов процесса в состояния, связанные с заболеваниями, представляют собой суммы интенсивностей переходов для конкретных заболеваний. То же относится к интенсивностям переходов процесса из состояний с заболеваниями в состояния без них. Отметим, что для обоснования требований к перспективной системе мониторинга мы должны ориентироваться не на частные, а на суммарные интенсивности.

Наличие возможностей оценивать суммарные доходы, получаемые от коров без применения системы интеллектуального видеомониторинга и с ней, позволяет определять соответствующие приросты экономической эффективности. Если изначально задаться требуемым приростом Л С s ( t зад ) экономической эффективности внедрения автоматической системы ранней диагностики заболеваний и точного определения физиологического состояния высокопродуктивных коров, то можно сформировать множество вариантов значений интенсивностей переходов и связанных с ними параметров этой системы, при которых этот эффект достижим. С учетом этого математическую формулировку задачи обоснования требований к интеллектуальной системе мониторинга здоровья и физиологического состояния коров можно записать следующим образом. При заданных начальных условиях требуется найти целесообразные значения интенсивностей X o y переходов и соответствующих им параметров системы (вероятностей обнаружения qo yz и распознавания g oyz предпосылок и самих заболеваний), при которых будет достигаться минимум затрат на систему и выполняться требование ее экономической эффективности.

Для снижения сложности задачи суммирование затрат можно осуществлять только для переходов с измененными параметрами.

Решение этой задачи осуществимо путем анализа альтернативных вариантов параметров на основе разрешения составленной системы дифференциальных уравнений и проверки выполнимости требований по экономической эффективности. При этом параметры моделей зависят от технологий содержания и доения коров, размера стада на молочном комплексе и формируемых групп животных при беспривязном содержании, размещения коров в животноводческом помещении и уровня комфорта. Кроме того, существенное влияние будет оказывать порода коров.

Результаты. Исходные данные и результаты моделирования. Экспертным путем были определены интенсивности переходов процесса продуктивной жизни коров, а также их доходности в единицу времени в выделенных состояниях. Задавалось исходное состояние процесса, не противоречащее практике. Оценивалась суммарная доходность коров в состояниях 2-15, а также в состояниях 1, 16 относительно исходного состояния и при s-х вариантах параметров на заданный момент времени. Для разрешения системы дифференциальных уравнений применяли пакет MatLab.

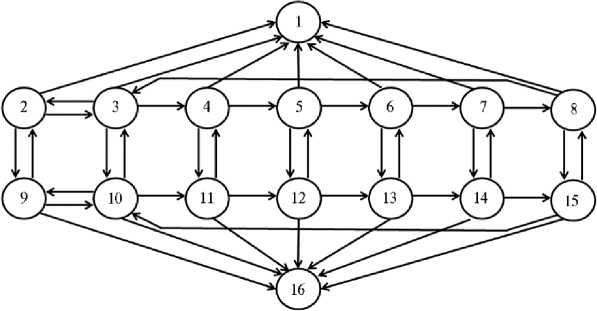

Рис. 2. Результаты анализа динамики физиологического состояния и доходностей коров: А - изменение во времени вероятностей нахождения процесса в состояниях 2-15 (кривая 1), 16 (кривая 2) и 1 (кривая 3), а Б — в состояниях 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 (кривая 1) и 5, 6, 7, 12, 13, 14 (кривая 2); В, Г, Д, Е — изменение вероятностей нахождения процесса состояниях 2, 3, 4, 8 (кривая 1) и 9, 10, 11, 15 (кривая 2) с указанием в скобках доходности от одной коровы по молоку, В — при исходных параметрах; Г, Д, Е — при их изменении за счет внедрения различных систем видеомониторинга.

Рисунок 2, А показывает, как изменяются во времени (сутки) вероятности нахождения процесса в состояниях 2-15 (кривая 1), в состоянии 16 (кривая 2) и в состоянии 1 (кривая 3) при начальных значениях Y0 = [0.0; 0.1; 0.2; 0.13; 0.1; 0.1; 0.1; 0.2; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.00]. Рисунок

-

2, Б отражает изменение во времени вероятности нахождения процесса в состояниях 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 (кривая 1) и вероятности пребывания в состояниях 5, 6, 7, 12, 13, 14 (кривая 2) при этих же начальных условиях.

Наклоны кривой 1 на рисунке 2, А и кривых 1 и 2 на рисунке 2, Б сильно зависят от интенсивностей переходов процесса в состояния 1 и 16.

Интенсивности переходов в состояния 1 и 16 могут быть обусловлены как соблюдением ограничений по размеру поголовья и по экономическим соображениям, так и выбытием животных из-за болезней и патологий.

На рисунке 2 показано, как может изменяться доходность коровы в стаде при применении различных систем интеллектуального мониторинга. Из анализа рисунка 2 видно, что варианты Г и Д обеспечивают прирост экономической эффективности. При этом вариант Г лучше варианта Д. Вариант Е хуже, чем исходный В. Это также подтверждают результаты интегрирования по времени полученных зависимостей, которые приведены на рисунке 2 в скобках за номерами кривых. Заметим, что результат Г на рисунке 2 получен при снижении интенсивностей переходов 3-10, 4-11, 8-15 на порядок. Это достижимо, когда вероятность своевременного распознавания признаков заболеваний и проведения профилактических мероприятий по их предупреждению будет равняться 0,9. Вариант Д отличается от Г тем, что он дешевле за счет снижения на порядок интенсивностей переходов 9-2, 10-3, 11-4, 12-5 13-6, 14-7, 15-8 и требований к системе мониторинга. При этом он остается по эффективности выше, чем вариант при исходных параметрах. Если снизить только интенсивности переходов 9-2, 10-3, 11-4, 12-5 13-6, 14-7, 15-8 и не уменьшать интенсивности переходов 3-10, 4-11, 8-15, то согласно рисунку 2, Е получаем эффективность ниже исходной. Отсюда следует вывод, что основным направлением повышения экономической эффективности молочного стада за счет внедрения интеллектуальных систем видеомониторинга выступает увеличение вероятности своевременного распознавания признаков заболеваний и проведения профилактических мероприятий по их предупреждению. Это эквивалентно уменьшению интенсивностей переходов 9-2, 10-3, 11-4, 12-5 13-6, 14-7, 15-8, связанных с развитием заболеваний.

Результаты представленного исследования предполагается применять прежде всего в сельскохозяйственных организациях с развитым молочным животноводством в Ленинградской области и других регионах СевероЗападного федерального округа. В Ленинградской области большую долю молока производят хозяйства с молочной продуктивностью свыше 8000 кг на корову в год и поголовьем более 800 коров, как правило, содержащихся в одном молочном комплексе. В других регионах СЗФО показатели аналогичны. Предполагается, что размер стада в пилотном хозяйстве составит 1200 коров при общем поголовье стада крупного рогатого скота 2800 гол., что позволит обеспечить необходимую полноту данных для нейросетевого анализа.

Рекомендации по структуре перспективной нейросетевой системы видеомониторинга. С учетом выполненного анализа динамики физиологического состояния продуктивных коров и проведенных исследований по созданию систем видеомониторинга молочного стада (31) предлагается следующая перспективная система сбора и анализа видеоинформации о поведении животных. Она ориентирована на раннюю диагностику заболеваний в молочном стаде при беспривязном содержании для повышения качества молочной продукции и экономической эффективности молочной фермы. Работа системы основана на комплексировании данных видеонаблюдения с бесшовной стыковкой информации с нескольких камер для покрытия всего пространства содержания коров, на применении тепловизионных инфракрасных (ИК) камер и радиочастотной (RF – radio frequency) идентификации животных (RF-метки). Необходимо отметить, что для повышения универсальности разрабатываемых моделей и системы мониторинга обоснование требований к ним опирается на усредненные показатели физиологического состояния продуктивных коров.

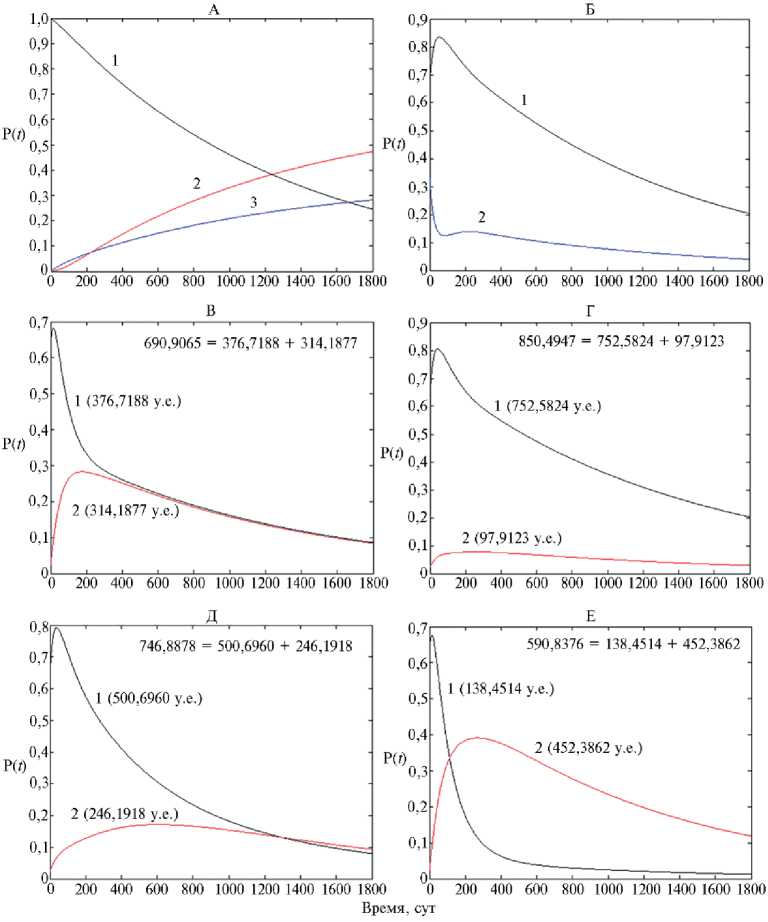

Одним из возможных вариантов реализации системы мониторинга физиологического состояния животных молочного стада является использование всех возможных источников данных — от массива камер наблюдения и ИК-камер пункта мультиспектрального контроля (ПМК) до оборудования радиочастотной идентификации (рис. 3).

Массив камер наблюдения

Подсистема формирования —► бесшовного __ видеопространства

ИК-камеры поста ПМК

Подсистема выделения признаков

Оборудование радиочастотной идентификации

Подсистема распознавания физиологических состоянии___

Подсистема идентификации и трекинга КРС

База снимков животных за период мониторинга

Формирование предупреждений о возможных заболеваниях животных

Рис. 3. Архитектура предлагаемой системы мониторинга физиологического состояния животных молочного стада в максимальной конфигурации: КРС — крупный рогатый скот, ИК-камеры — тепловизионные (инфракрасные) камеры наблюдения, ПМК — пункта мультиспектрального контроля.

Физиологические состояния животных могут определяться в автоматизированном режиме по визуальным признакам с помощью системы распознавания. Эта система включает подсистему подготовки данных и нейросетевой классификатор, обученный на визуальных признаках, источниками которых могут быть изображения с ПМК, видеокамер, бесшовного видеопространства. Такими признаками могут служить зоны локального изменения температуры (данные с ПМК), статические визуальные признаки, получаемые с видеокамер в сравнении с более ранними изображениями того же животного, а также динамические визуальные признаки о двигательной активности животных, времени нахождения в различных физиологических состояниях.

Представленная на рисунке 3 конфигурация архитектуры системы обеспечивает непрерывное наблюдение за животными и наиболее раннюю диагностику изменений состояний наблюдаемых объектов, но имеет некоторую технологическую избыточность за счет возможности определения признаков патологий животных различными датчиками одновременно. Возможны другие варианты конфигурации (приведены в таблице), снимающие технологическую избыточность и уменьшающие стоимость системы за счет исключения части компонентов. Некоторые варианты конфигурации предусматривают оснащение дополнительными видеокамерами ПМК, где каждое животное периодически проходит контроль.

Варианты архитектуры разрабатываемой системы видеомониторинга физиологического состояния животных молочного стада в зависимости от используемого оборудования

|

Вариант конфигурации |

Источник данных о животном |

Состав системы |

|

|

идентификация |

физиологическое состояние |

||

|

Максимальный (ИК-ка- |

RF-метки |

ИК-камера |

Видеокамеры (много) |

|

меры + полное покрытие |

Видео |

Видеокамеры |

ИК-камера |

|

видеокамерами + RF-метки) Максимальный (ИК-ка- |

Видео |

ИК-камера |

Считыватели RF-меток Видеосервер Сервер с нейросетевым классификатором (НСК) Видеокамеры (много) |

|

меры + полное покрытие видеокамерами без RF-меток) Частичное покрытие ви- |

RF-метки |

Видеокамеры (непрерывное наблюдение за животным) Видеокамеры (фрагментарное |

ИК-камера Видеосервер Сервер с НСК Видеокамеры (мало) |

|

деокамерами без ИК-камеры ИК-камера |

RF-метки |

наблюдение за животным) ИК-камера |

ИК-камера Считыватели RF-меток Видеосервер Сервер с НСК ИК-камера |

|

Видеокамера + ИК |

RF-метки |

ИК-камера |

Считыватели RF-меток Сервер с НСК Видеокамера |

|

камера Видеокамера (разовое наблюде- ИК-камера ние за животным) Считыватели RF-меток Сервер с НСК Примечание. ИК камера — инфракрасные камеры, RF-метки — радиочастотная метка. |

|||

Пункт мультиспектрального контроля (ПМК) служит технической основой автоматического мониторинга физиологического состояния каждого животного при поиске признаков отклонения физиологического состояния от нормы.

Идентификация отдельных животных может производиться по системе считывателей RFID-меток, имеющихся в хозяйстве, а также с использованием бесшовного видеопространства для непрерывного трекинга (локализации животного и его перемещений) в процессе жизнедеятельности (32).

В целом систему видеомониторинга целесообразно разрабатывать с учетом условий окружающей среды — повышенной кислотности, возможности запотевания, высоты потолков и, соответственно, угла обзора устанавливаемых камер. Для каждой конфигурации определяется минимально необходимый набор визуальных признаков, которые характеризуют физиологические состояния животных.

Говоря об адекватности предлагаемого решения по обоснованию требований к перспективной нейросетевой системе видеомониторинга, исходя из вероятностного подхода, отметим следующее. Он основан на применении известного математического аппарата марковских процессов, хорошо подходящего для анализа потоков событий различной природы. Подобные попытки формализации состояний и переходов между ними для биологических объектов и процессов известны и в области растениеводства (33). Основные базовые значения интенсивностей переходов в модели продуктивной жизни коров стабильны в широких условиях, другие могут рассчитываться согласно предлагаемым правилам. Базовые значения интенсивностей могут быть определены при наблюдении за группами, состоящими из десятков животных, в течение среднего времени продуктивной жизни коров. Полученные результаты анализа динамики физиологического состояния продуктивных коров с применением разработанной модели хорошо согласуются с известной статистикой (27, 28, 34). Разработанная модель продуктивной жизни коров, по мнению авторов, может успешно применяться в различных молочных хозяйствах Северо-Западного региона, использующих беспривязное содержание животных.

Таким образом, нами сформулированы предложения по построению и оценке результативности интеллектуальной системы видеомониторинга здоровья продуктивных коров в молочном стаде на основе разработанной математической модели, не противоречащей объективным закономерностям продуктивной жизни коров молочного стада и учитывающей 16 состояний животных в норме и при патологиях. Предложенная модель может использоваться самостоятельно для анализа динамики физиологического состояния коров в различных условиях, прогнозирования возможных событий. Приведены результаты моделирования для задачи определения экономической эффективности содержания молочного стада. Сформированы варианты конфигурации архитектуры перспективной системы нейросетевого видеомониторинга, предназначенной для ранней диагностики заболеваний. В целом, предложенные решения по анализу динамики физиологических состояний продуктивных коров позволят уменьшить затраты на их лечение, снизить вынужденную выбраковку, повысить доходность племенных хозяйств. Для дальнейшей проверки корректности модели планируется уточнение значений интенсивностей переходов из одних состояний в другие на примере молочных хозяйств Ленинградской области. Также при решении задачи анализа с помощью предложенной модели планируется оценить возможность прогнозирования состояний коров в зависимости от проводимых мероприятий. Вопросы распознавания состояний коров, признаков и самих заболеваний, в частности с применением искусственных нейронных сетей, будут рассмотрены в последующих публикациях.