Анализ динамики запасов органического вещества в пахотных почвах Ямала: вычислительные эксперименты с моделью ROMUL

Автор: Надпорожская М.А., Быховец С.С., Низамутдинов Т.И., Моргун Е.Н., Абакумов Е.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 120, 2024 года.

Бесплатный доступ

Динамику органического вещества (ПОВ) пахотных почв Ямала анализировали с помощью вычислительных экспериментов с моделью ROMUL, а температуры и влажности почвы - с помощью модели SCLISS. Почва - агрозем иллювиально-железистый агрогенно-аккумулятивный. Мощность гумусового горизонта PY 30 см. Запасы для 0-20 и 0-30 см: ПОВ - 9.32 и 13.75; N - 0.46 и 0.66 кг/м2 соответственно. Фон: ерниково-зеленомошная тундра около г. Салехард. Почва дерново-подбур: подстилка (О, 2 см) и гумусово-аккумулятивный (AY, 4 см) и иллювиально-железистый (BF, 6 см) горизонты. Запасы для 0-2 и 2-6 см, кг/м2: ПОВ - 1.38 и 2.69; N - 0.03 и 0.18 соответственно. Количество и качество опада фона оценивали по литературным данным. Уточнение количества опада проводили методом решения обратной задачи (spin-up). Имитировали торфование: стартовое 12 кг/м2 и поддерживающие (каждые 6 лет) - 4, 8 и 12 кг/м2, N 1%. Внесение минеральных удобрений в дозе: N 4 г/м2 (40 кг/га) в годы торфования и внесение той же дозы азота ежегодно. Ретроспектива вычислительных экспериментов 30 и 90 лет. Вычислительные эксперименты показали, что после стартового торфования, 12 кг/м2, дерново-подбура через 30 лет остается детрита 15% от внесенного. Поддерживающее торфование, 8-12 кг/м2 (80-120 т/га), приводит к увеличению запасов ПОВ до 20-30 кг/м2 и избыточному накоплению детрита. Внесение 4 кг/м2 (40 т/га) торфа раз в 6 лет в течение 90 лет показывает динамику запасов ПОВ от дерново-подбура до агрозема, что подтверждается данными полевых исследований. Внесение минерального азота раз в 6 лет не влияет на запасы ПОВ. Ежегодное внесение минерального азота вызывает рост запасов ПОВ за счет усиления гумификации. Этот факт требует экспериментальной проверки.

Имитационное моделирование, ямал, северное земледелие, запасы органического вещества почв, детрит, гумус, органические и минеральные удобрения

Короткий адрес: https://sciup.org/143183576

IDR: 143183576 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-120-48-83

Текст научной статьи Анализ динамики запасов органического вещества в пахотных почвах Ямала: вычислительные эксперименты с моделью ROMUL

1Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9, *, e-mail: , **, e-mail: , ***, e-mail: 2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения ФИЦ ПНЦБИ РАН, Россия, 142290, Пущино, Московская обл., ул. Институтская, 2, ****, e-mail:

3ГАУ ЯНАО “Научный центр изучения Арктики”, Россия, 629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,Салехард, ул. Республики, д. 20, офис 203, *****, e-mail:

7-9 Universitetskaya Embankment, St. Petersburg 199034, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail: , ***, e-mail:

В районах разрабатываемых месторождений нефти и газа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) численность населения, по данным Росстата, составляет более 500 тыс. чел. (Федеральная служба…, 2023) и держится на этом уровне с конца 1980-х годов. Суровые климатические условия обостряют вопросы продовольственной безопасности региона. Завоз из других районов не полностью решает вопросы обеспечения людей продуктами питания. Например, затраты по привозному картофелю включают в себя стоимость транспортировки, а также потери товара из-за порчи клубней при хранении и трудозатраты по их сортировке. Картофелеводство в ЯНАО рискованное, поскольку оно не каждый год рентабельно из-за варьирования погодных условий. В то же время холодный вегетационный период Севера имеет и положительное влияние: исключает развитие фитофтороза и распространение колорадского жука. На дренированных супесчаных почвах картофель в этом районе начали выращивать более 90 лет назад. Хотя перспективность картофелеводства в ЯНАО подтверждена как практикой, так и научными опытами на сортоиспытательных участках, в настоящее время в регионе площади под картофелем сокращаются, многие пропашные земли перешли в залежи, урожайность культурных растений падает (Тихановский, 2021). Высокая себестоимость продукции и низкий уровень механизации обработки почвы – вот главные причины сокращения площадей под картофелем и овощными культурами ЯНАО. Также отмечено, что в последние годы нарушена технология возделывания сельскохозяйственных культур: от неудовлетворительных подбора и предпосевной подготовки семян до нерационального проведения агротехнических работ. При адекватной агротехнике в ЯНАО в 1962 г. урожайность картофеля достигала 22.3 т/га. В 2020–2022 г. урожаи картофеля упали до 10.0–11.5 т/га (Моргун и др., 2022). В то же время сейчас на вновь освоенных почвах опытных полей вблизи города Салехарда (при соблюдении сроков и правильной обработки посадок) применение навоза (40 т/га) в сочетании с минеральными удобрениями (N40P120K120) повышает урожайность картофеля с 10 до 22 т/га, на старопахотных почвах с 23 до 35 т/га по сравнению с контролем без удобрений (Тиханов-ский, 2021).

Похожая ситуация с арктическим сельским хозяйством сложилась в Северной Америке. За более чем столетний период там не удалось создать эффективную государственную сельскохозяйственную индустрию. Самые успешные примеры северного земледелия представлены в общинах или фермерских хозяйствах, когда аграрная продукция идет не на продажу, а распределяется между членами сообществ бесплатно. В этих случаях экономической выгоды нет, но обеспечена локальная продовольственная безопасность. В последние годы интерес к арктическому сельскому хозяйству возрождается, запускаются новые проекты и программы финансирования, требуются новые научные исследования (Price, 2023).

Актуально детальное научное обоснование для экологической оптимизации сельского хозяйства в суровых климатических условиях Севера. Песчаные почвы тундры характеризуются низким эффективным плодородием из-за неблагоприятных физиче- ских (низкая водоудерживающая способность) и химических (слабая гумусированность и невысокий запас элементов питания в доступной для растений форме) свойств. Принципы окультуривания тундровых почв известны давно: это комплекс агромелиоративных приемов, включающих применение органических удобрений для улучшения физико-химических характеристик пашни (теплоемкости, влагоемкости, поглотительной способности), внесение минеральных удобрений для пополнения пула доступных элементов питания растений и рыхление почвы с учетом биологических требований выращиваемых растений (Игнатенко, 1979; Переверзев и др., 1987, 1988; Исекеев, 1995; Тихановский, 2022). Значительная роль в этом комплексе агромелиоративных приемов отводится органическим удобрениям.

Актуальность и практическая ценность работы связаны с востребованностью локальных почвенно-агроэкологических ресурсов как для сокращения ввоза продуктов, так и вследствие экспансии земледелия в северные регионы из-за изменения климата (Моргун и др., 2022). Важнейшие условия получения экологически обоснованного высокого урожая – оптимизация норм внесения удобрений с учетом требований картофеля к количеству питательных веществ, поддержание и повышение эффективного плодородия почвы. При этом не следует допускать выноса избыточных нутриентов из почвенного профиля в грунтовые воды и водоемы.

Для возврата залежных почв в сельскохозяйственное использование нужны технологии, специфичные для условий Крайнего Севера. Современные практические исследования в ЯНАО уже проводятся: уточняется эффективность доз органических и минеральных удобрений на урожайность картофеля (Тихановский, 2015, 2021). Цель данной работы – провести теоретический анализ динамики органического вещества пахотных почв Ямала с помощью вычислительных экспериментов с математической моделью ROMUL.

В задачи работы входили:

- анализ полученных авторами и литературных данных по содержанию и запасам органического вещества и азота в фоновых и залежных почвах Ямальской опытной станции и со- ставление почвенных сценариев для вычислительных экспериментов;

-

- анализ метеорологических данных и составление климатических сценариев для вычислительных экспериментов;

-

- оценка приемами математического моделирования параметров стабилизации запасов, изменения структуры и качества почвенного органического вещества (ПОВ) при освоении тундровых земель и при сельскохозяйственном использовании в зависимости от вносимых доз органических и минеральных (азотных) удобрений.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Территория ЯНАО находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Глубина протаивания суглинистых почв в северной части округа – 20–80 см, в средней части – 60–100 см. В почвах на мощных песчаных отложениях мерзлота залегает глубже, 2–4 м от дневной поверхности. Период интенсивной вегетации продолжается 50–70 дней. Ограничивающим рост растений фактором является неравномерное распределение осадков в теплое время года: дефицит в июне, избыток в июле и августе. Длинный световой день (до 20 часов) позволяет получать сельскохозяйственную продукцию (в том числе многолетние травы) при недостатке тепла. Микробиологическая активность замедлена, наблюдается дефицит доступных растениям элементов питания, особенно азота (Тихановский, 2004б; Низамутдинов и др.,2023).

Окультуривание поля Ямальской сельскохозяйственной опытной станции было начато в 1932 г. по программе развития полярного земледелия в СССР. Как отмечено выше, урожайность картофеля зависит от погодных условий. По данным департамента АПК ЯНАО, урожайность картофеля в 2017 г. на опытном поле составила 60.3 ц/га, в 2018 г. – 120 ц/га. С 2019 г. поле не возделывают. В 2021 г. растительность залежи уже представляла злаковоразнотравный луг с проективным покрытием 90–95%. Почва агро-зем иллювиально-железистый агрогенно-аккумулятивный. Мощность гумусового горизонта PY – 30 см. Почвы с мощным гумусовым горизонтом, сконструированным в процессе агроосвоения предложено отнести к агрогенно-аккумулятивным (Nizamutdinov et al., 2021; Низамутдинов и др., 2022), актуальные ведущие почвообразовательные процессы – дерновый процесс, распашка и длительное внесение органических удобрений.

В качестве фоновой экосистемы выбран участок тундры за границей города Салехард под ерниково-зеленомошным (с участием черники) фитоценозом. Проективное покрытие около 20%. Почва дерново-подбур. Биологически активные горизонты представлены подстилкой (О, 2 см) и гумусово-аккумулятивным (AY, 4 см) и иллювиально-железистым (BF, 6 см) горизонтами. Условились, что почвенные процессы данного дерново-подбура находится в равновесии с факторами среды, следовательно, запасы ПОВ близки к стабильным.

Почва поля опытной станции и фоновая почва сформированы на элювии древних аллювиальных отложений – хорошо сортированных песках. Полевое обследование проведено в 2020– 2021 гг. Выполнено морфологическое описание, отобраны пробы из генетических горизонтов для определения плотности сложения и основных физико-химических характеристик почв. Анализ сухих почвенных проб проведен в аналитических лабораториях на кафедрах прикладной экологии и агрохимии СПбГУ в 2021– 2022 гг.

Физико-химические анализы и расчет входных параметров для модели

Физико-химические характеристики почв (рН Н2О , плотность сложения) определяли по общепринятым методикам (Аринушки-на, 1970; Растворова, 1983).

Определение углерода органических соединений (Сорг.) проводили по Тюрину в модификации Никитина с колориметрическим окончанием (Орлов, 1985), определение валового азота (Nобщ.) – по Кьельдалю с колориметрическим окончанием (Ари-нушкина, 1970). Полученные результаты по Сорг. и Nобщ. были использованы для расчета запасов ПОВ и азота для составления базовых сценариев вычислительных экспериментов. Отметим, что для расчета истинного содержания Сорг., аналитические результаты Сорг. по Тюрину умножали на коэффициент 1.15 для компенсации неполноты окисления органического вещества по данному методу (Шамрикова и др., 2022). Пересчет Сорг. на органическое вещество проводили умножением на 2. Именно такое значение этого пере-счетного коэффициента рекомендовано издавна (Тюрин, 1937; Пономарева, Плотникова, 1980; Орлов, 1985), но рутинно до сих пор применяют избыточно точный коэффициент 1 .724, рассчитанный С. Шпренгелем в 1837 г. (Пономарева, Плотникова, 1980, с. 59). Итоговая формула пересчета Сорг. по Тюрину на органическое вещество такова:

ПОВ, % = 2 × 1.15 × С орг.

Метод учета запасов С орг. (почвенного органического вещества) детально описан (Алексеев, Бердси, 1994). Расчет проводили по формуле: ПОВ (т/га) = ПОВ × h × d, где ПОВ – содержание в почвенном горизонте; h – мощность почвенного горизонта; d – плотность сложения. Для перевода т/га в кг/м2 (единицы, которыми оперирует модель ROMUL) результат надо разделить на 10. Запасы N общ. в почве рассчитывали по аналогичной формуле:

N (т/га) = N общ. × h × d.

Мощность почвы для расчета исходных запасов ПОВ в вычислительных экспериментах. Мощность гумусовоаккумулятивного горизонта агрозема – 30 см. Из них верхние 20 см – это современный пахотный горизонт, наиболее биологически активный. Нижние 10 см гумусово-аккумулятивного горизонта PY3 являются результатом длительного окультуривания. Рыхление подпахотного гумусового горизонта могло быть проведено дискованием без перемешивания с вышележащей толщей, как это происходит при распашке с оборотом пласта. Увеличение мощности гумусового горизонта (до 40–50 см и более), широко распространенное следствие длительного внесения органических удобрений, характерно и для хорошо окультуренных почв (Plaggic Anthrosols) (Hubbe et al., 2007; Поляков и др., 2024).

В вычислительных экспериментах с агроземом использовали величины запасов ПОВ для толщи 0–20 см с целью определе- ния актуального баланса вносимых удобрений, а для толщи 0– 30 см – для анализа скорости аккумуляции ПОВ за весь 90-летний период окультуривания данной почвы.

Запас подстилки дерново-подбура рассчитан отдельно. Запасы в горизонтах AY и BF рассчитаны по их индивидуальным характеристикам, а затем суммированы и в вычислительных экспериментах приняты за единый пул ПОВ.

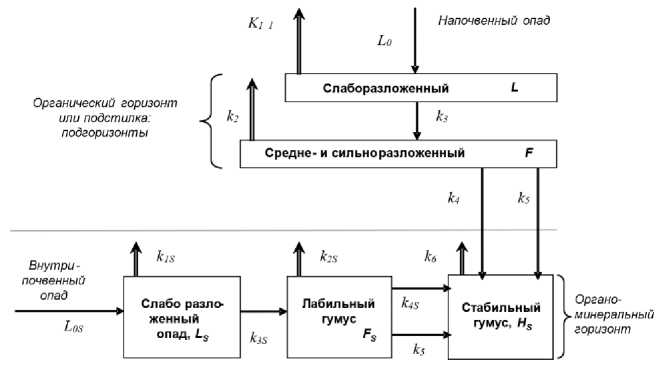

Вычислительные эксперименты по определению динамики запасов органического вещества в фоновых и пахотных почвах. Математическую модель ROMUL (Комаров и др., 2007) уже применяли для анализа динамики ПОВ экосистем различных природных зон – от лесных до Антарктических (Комаров и др., 2007; Надпорожская и др., 2017, 2022). Использовали модель ROMUL, решая похожие задачи для оптимизации приемов рекультивации нарушенных земель промышленных карьеров в таежной зоне, оценивали величины экологически адекватных доз органических удобрений (Надпорожская и др., 2009; Nadporozhskaya et al., 2014). Такой широкий географический спектр применения модели ROMUL допустим, поскольку ее базовые коэффициенты (скорости минерализации и гумификации органического вещества) рассчитаны по результатам лабораторных опытов, проведенных в контролируемых условиях, а поэтому не зависят от физических факторов среды (температуры и влажности), которые в полевых условиях определяют до 50% варьирования скоростей трансформации опада (Meentemeyer, 1978). Параметризация базовых коэффициентов модели при разных режимах температуры и влажности выполнена по независимым данным, опубликованным в научной литературе (Комаров и др., 2007). Структура модели ROMUL (рис. 1) позволяет имитировать поступление и трансформацию органического вещества (опада растений или органических удобрений) а также минерального азота (минеральных удобрений или атмосферных выпадений) двумя потоками – в органическом (на почве) и в минеральном горизонтах (в почве).

Теоретическая база модели ROMUL состоит в параметризации скоростей трансформации опада в зависимости от относительного содержания азота в нем. Отношение С/N в опаде опреде- ляет степень доступности растительных остатков для микробной деструкции и скорости минерализации и гумификации на первых стадиях трансформации органического вещества в почве. Дальнейшее уменьшение скорости минерализации связано с формированием комплекса гумусовых веществ и неразложившихся растительных остатков (детрита). Фракция детрита соответствует ферментированному и гумифицированному (средне- и сильно- разложенному) подгоризонтам лесной подстилки и лабильной части органического вещества органоминеральных горизонтов почвы. Коэффициенты модели ROMUL k1–k5 зависят также от температуры, влажности и pH почвы. Коэффициенты трансформации органического вещества индикаторными группами почвенных грибов и клещей: k1 и k2 – минерализации углерода слабо и суммы средне и сильно разложившихся подгоризонтов подстилки соответственно. Коэффициент k3 характеризует скорость образования гумусовых веществ и формирования их комплексов с частично разложившимся опадом, т. е. формирования детрита; k1, k2 и k3 рассчитаны по результатам лабораторных опытов, как отмечено выше. Коэффициенты k4 (влияние комплексов организмов-деструкторов, сообществ бактерий и почвенных артропод) и k5 (влияние комплексов сообществ дождевых червей) были оценены по литературным данным. В вычислительных экспериментах с тундровыми почвами используется модификация модели ROMUL, где коэффициент k5 отключен. Размерность коэффициентов 1/сутки. В модели ROMUL есть калибруемые коэффициенты. Это, во-первых, доля лабильного гумуса в составе органического вещества минерального горизонта (соответствуют блокам лабильного и стабильного ПОВ, т. е. детрита и гумусовых комплексов с минеральной матрицей почвы). Во-вторых, это коэффициент скорости минерализации собственно гумусовых веществ k6, варьируется от 6•10-5 до 6•10-4 (1/сутки) от суглинистых к песчаным почвам (Комаров и др., 2007).

Итак, модель ROMUL рассчитывает: 1) изменение запасов органического вещества и ассоциированного с ним азота по структурным пулам, указанным на рисунках 1 и 2) количество минеральных соединений азота (без деления на нитратный и аммонийный) и количество углекислого газа, выделяющееся из почвы. Мо- дель ROMUL не имитирует вынос растворенных веществ из почвенного профиля, выделение продуктов неполной минерализации органических соединений, эрозионные процессы.

Рис. 1. Блок-схема модели ROMUL. Индексы на стрелках – коэффициенты гумификации (тонкие сплошные стрелки) и минерализации (широкие вертикальные стрелки) ПОВ (Комаров и др., 2007). Лабильный гумус – комплекс гумусовых веществ с растительными остатками (детрит). Индексы L и S обозначают процессы, идущие в подстилке (L – litter) и минеральной части почвы (S – soil).

Fig. 1. The block scheme of the ROMUL model. Indices on the arrows are humification (thin solid arrows) and mineralization (wide vertical arrows) coefficients of SOM (Komarov et al., 2007). Labile humus – complex of humus substances with plant remains (detritus). Indices L and S denote the processes occurring in the litter (L – litter) and the mineral part of the soil (S – soil).

Подготовка рабочих сценариев для вычислительных экспериментов с моделью ROMUL

Для работы с моделью ROMUL нужны два рабочих сценария – климатический и почвенный. Климатический сценарий имитирует изменение среднемесячных температур и влажности органического (подстилки) и органоминерального (биологически ак- тивного) горизонтов почвы. Предусмотрена возможность учета поступления минерального азота из атмосферы в почву. В нашей работе эту функцию мы применили для вариантов с имитацией внесения азотных удобрений. Почвенный сценарий включает в себя данные об исходных запасах органического вещества и азота в указанных выше структурных частях почвы, а также имитирует среднемесячное поступление органического вещества и связанного с ним азота (опада растений и/или органических удобрений). Описание сценариев приведено ниже.

Климатические сценарии для вычислительных экспериментов

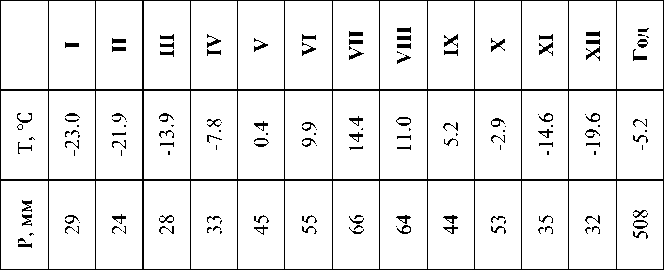

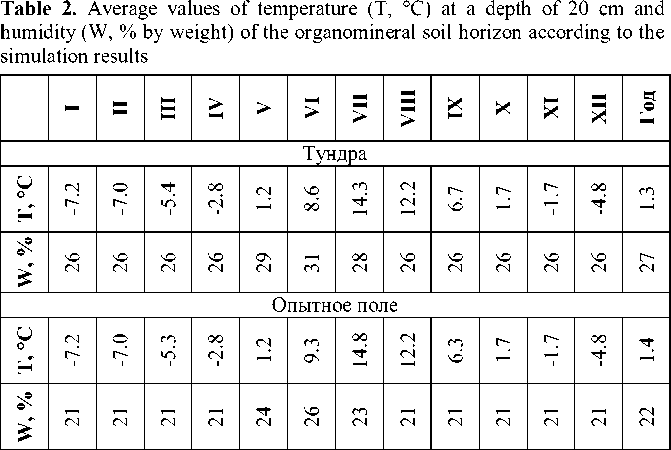

Динамику температуры и влажности почвы имитировали с помощью модели SCLISS (Быховец, Комаров, 2002; Комаров, 2007). Были использованы ряды температуры воздуха (Булыгина и др., 2022) и скорректированных осадков (Ильин и др., 2022) в Салехарде за 1986–2015 гг. Для сценария температуры почвы под естественной тундровой растительностью – параметры модели SCLISS, описывающие взаимосвязь температуры почвы с температурой воздуха – были оценены по данным ст. Петрунь (северо-восток Республики Коми, 260 км к западу от Салехарда). Основанием для выбора именно этой станции была близость значений температуры воздуха в теплое время года (зимние температуры для моделирования динамики органического вещества почвы имеют гораздо меньшее значение). Для оценки температуры почвы под пашней рассчитаны средние разности соответствующих средних месячных значений температуры под черным паром и под естественной поверхностью, по данным станций Нарьян-Мар (Ненецкий АО, 600 км к ЗСЗ) и Берёзово (ХМАО, 300 км к ЮЮЗ от Салехарда) – ближайших станций, на которых проводились оба вида наблюдений (Шерстюков, 2022а, 2022б). Данные по воднофизическим свойствам минеральных горизонтов почв опытного поля (агрозем) и фоновой тундры (дерново-подбур) были предоставлены Т.И. Низамутдиновым. По этим данным были оценены средние характеристики метрового слоя. Водно-физические свойства подстилки оценивали по их зависимостям от плотности (Бы-ховец, 2013). Климатические параметры, использованные при со- ставлении сценариев температуры и влажности почвы, представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Средние значения температуры воздуха (T, °C) и скорректированные суммы осадков (P, мм) по данным станции Салехард за 1986–2015 гг. (Булыгина и др., 2022; Ильин и др., 2022)

Table 1. Average air temperatures (T, °) and adjusted precipitation amounts (P, mm) according to Salekhard station data for 1986-2015. (Bulygina et al., 2022; Il’in et al., 2022)

Запасы ПОВ в исходных почвах, используемые в почвенных сценариях

Исходные запасы органического вещества фонового дерно-во-подбура (табл. 3) составили 1.38 и 2.69 кг/м2, запасы азота – 0.03 (C/N = 26) и 0.18 (C/N = 7) кг/м2 для подстилки и верхних 10 см минерального профиля соответственно. Запасы ПОВ в биологически активных верхних 20 см агрозема – 9.32 кг/м2, запасы азота – 0.46 (C/N = 10). Запасы ПОВ в 30 см агрозема 13.75 кг/м2, запасы азота 0.66 (C/N = 10). Порядок полученных величин согласуется с данными А.Н. Тихановского (2021) для разных почв – вновь осваиваемой и пахотной (30 лет), – 3.80 кг/м2 (азот – 0.20 кг/м2, C/N = 9) и 10.40 кг/м2 (азот – 0.38 кг/м2, C/N = 14). Данные по запасам ПОВ и азота одного порядка, можно считать их представительными для данных почв.

Реакция почвенной среды оказывает влияние на интенсивность трансформации ПОВ. Для модели ROMUL созданы моди- фикации с корректировкой коэффициентов по диапазонам в единицах рН 3, 4 и 5. Значения реакции среды рНН2О моделируемых почв лежали в диапазоне 4.6–5.3. В вычислительных моделях использовали версию ROMUL – рН 5.

Таблица 2. Средние значения температуры (T, °C) на глубине 20 см и влажности (W, % от массы) органоминерального горизонта почвы по результатам моделирования

Установлено, что почвенный покров Ямальской агрохимической станции отличается значительной пестротой по содержанию биогенных элементов в гумусовом горизонте. Эту пестроту связывают с влиянием внесения различных доз удобрений и варьирования типов севооборотов в долгосрочных полевых опытах (Моргун и др., 2022). Поэтому модельные оценки влияния окультуривания почв на динамику ПОВ в наших вычислительных экспериментах следует рассматривать как вероятностные прогнозы, которые надо уточнять в полевых опытах. Используя эти прогнозы, можно показать принципиальные закономерности динамики

ПОВ и оптимизировать нормы внесения удобрений в первом приближении. Прогнозные оценки следует проверять в полевых опытах по контролю выноса нутриентов в грунтовые воды и гидрографическую сеть.

Таблица 3. Физико-химические параметры дерново-подбура и агрозема

Table 3. Physico-chemical parameters of soils

|

Горизонт |

Глубина, см |

рН Н 2 О |

d, г/см3 |

С, % |

N, % |

С/N |

Запасы, кг/м2 |

|

|

ПОВ |

N |

|||||||

|

Дерново-подбур |

||||||||

|

O |

0–2 |

4.6 |

0.22 |

15.78 |

0.61 |

26 |

1.38 |

0.03 |

|

AY |

2–6 |

4.7 |

0.64 |

2.61 |

0.24 |

11 |

1.33 |

0.06 |

|

BF |

6–12 |

5.3 |

1.04 |

1.09 |

0.19 |

6 |

1.36 |

0.12 |

|

Агрозем |

||||||||

|

PY1 |

0–10 |

4.8 |

1.27 |

1.47 |

0.17 |

9 |

3.72 |

0.21 |

|

PY2 |

10–20 |

5.1 |

1.30 |

2.16 |

0.19 |

11 |

5.60 |

0.25 |

|

PY3 |

20–30 |

4.9 |

1.18 |

1.87 |

0.17 |

11 |

4.43 |

0.20 |

Сценарии поступления опада и внесения органических (торфа) и минеральных (азотных) удобрений

Количество и качество опада оценивали по данным о продуктивности растений кустарниково-кустарничково-моховолишайниковой тундры из монографии Н.И. Базилевич (1993, с. 14–15). Поскольку в монографии приведены обобщенные характеристики, то уточнение количества опада для изучаемого дерново-подбура проводили методом решения обратной задачи (spin-up), используемом в имитационном математическом моделировании для определения входных параметров при отсутствии измеренных величин. В вычислительных экспериментах подбирали такие количественные характеристики опада, при которых запас ПОВ фонового дерново-подбура был стабилен (Комаров и др., 2007). Содержание азота в когортах опада подбирали по литературным данным (Базилевич, Титлянова, 2008, с. 50–55). Поскольку справочные величины приведены для зеленых листьев, то содержание азота в листьях уменьшали, учитывая его отток в древесные органы в конце вегетационного сезона. Данные по количеству и качеству опада для дерново-подбура, использованные для составления сценариев модели, приведены в таблице 4. Напочвенный опад составляли листья и ветки кустарников и кустарничков, травы и зеленые мхи. Опадом лишайников (3 г/м2, Базилевич, 1993) пренебрегли. Опад корней принят равным наземному опаду кустарничков и трав. Поскольку подстилка небольшой мощности (2 см), то условились весь корневой опад отнести к почвенной когорте, поступающей в минеральную часть профиля почвы. Опад распределяли равными долями в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь. Варьирование количества опада по годам не имитировали.

Таблица 4. Количество (годовое) и качество опада, соответствующие субстационарным запасам органического вещества дерново-подбура Table 4. Quantity (annual) and quality of fallen debris corresponding to sub-stationary reserves of organic matter in the Plaggic Podzol

|

Вид опада |

Листья |

Ветки |

Травы |

Мхи |

Корни |

|

Масса, г/м2 Б |

95 |

19 |

4 |

28 |

54 |

|

Масса, г/м2 Р |

55 |

19 |

4 |

28 |

78 |

|

N, % |

0.8 |

0.5 |

0.9 |

1.9 |

0.5 |

|

Зола, % |

1.5 |

0.8 |

0.7 |

1.0 |

0.8 |

Примечание. Б – данные Базилевич (1993); Р – наши расчетные значения.

Note. Б – data according to Bazilevich (1993); P – authors’ calculated values.

Нормы внесения и качество органических удобрений (переходного торфа) брали по литературным данным (Справочник..., 1964; Игнатенко, 1979; Переверзев и др., 1988; Балаганская, 1990; Тихановский, 2004а,б, 2015, 2021). Имитировали внесение 4, 8 и 12 кг/м2 торфа (сухой массы). Проведен перерасчет на сухую беззольную массу торфа по средним значениям зольности переходного торфа 10%. Содержание валового азота в переходном торфе варьируется в диапазоне 1.0–1.8% (Переверзев и др., 1988). Для вычислительных экспериментов применяли минимальную кон- центрацию азота в торфе (1.0%). Данные о дозах торфа и азота в пересчете на сухую беззольную массу приведены в таблице 5.

При первичном окультуривании имитировали внесение стартовой дозы торфа 12 кг/м2, затем каждые 6 лет – поддерживающие плодородие дозы – 4, 8, 12 кг/м2 (в пересчете на беззольную массу – 3.6, 7.2, 11.6 кг/м2). Далее в тексте указаны общепринятые обозначения доз торфа (4, 8, 12 кг/м2), с пометкой об использовании в сценариях модели пересчета на беззольную массу. Периодичность внесения поддерживающих доз торфа имитировали согласно литературным данным, учитывая, что последействие такого удобрения выражено только в первые 7–10 лет после внесения (Переверзев и др., 1988). Дополнительно с той же частотой имитировали сопутствующее внесение азотных минеральных удобрений, 4 г/м2 действующего вещества, что соответствует оптимальной дозе N 40 кг/га. Второй вариант внесения азотных удобрений – 4 г/м2 ежегодно.

Таблица 5. Расчет доз переходного торфа (на сухое вещество и с учетом зольности) и азота (качество переходного торфа по: Переверзев и др., 1988)

Table 5. Calculation of doses of peat (per dry matter and ash content) and nitrogen (quality of peat according to: Pereverzev et al., 1988)

|

Торф, сухая масса |

Торф, без золы, кг/м2 |

N% |

N, кг/м2 |

C/N |

|

40 |

3.6 |

1.0 |

0.036 |

50 |

|

80 |

7.2 |

1.0 |

0.072 |

50 |

|

120 |

10.8 |

1.0 |

0.108 |

50 |

Продолжительность вычислительных экспериментов

Для калибровки модели и сравнительного анализа стабильности (стационарности) структуры запасов ПОВ фоновой почвы в данных климатических условиях, количества и качества поступающего растительного опада и удобрений был выбран период 30 лет. Сроки и уровни стабилизации ПОВ при разных поддержива- ющих дозах торфа были исследованы в длительных (90 лет) вычислительных экспериментах.

Калибровка доли лабильного гумуса и скорости разложения гумуса

Значения калибруемых коэффициентов модели ROMUL, т. е. доли лабильного гумуса (детрита) и коэффициента скорости минерализации гумусовых веществ k 6 для дерново-подбура, устанавливали в пробных вычислительных экспериментах. Условия корректности коэффициентов – стабилизация запасов ПОВ фоновой почвы. В таком случае условиям стабильности запасов ПОВ дерново-подбура соответствуют: доля лабильного гумуса 0.6 и k 6 0.0008 (1/сутки).

Доля детрита в окультуренных песчаных почвах Мурманской области, 10 лет удобрявшихся навозом в дозе 90 т/га ежегодно была определена в работах В.Н. Переверзева с соавторами (1987). По этим данным, регулярное удобрение вновь освоенных почв приводит к росту содержания детрита с 2.5% до 9.7–14.6% от суммы ПОВ, то есть увеличивается в 4–6 раз (табл. 6). На основании этих экспериментальных данных нами был сделан расчет доли лабильного гумуса для почвенных сценариев агрозема: 0.85 для земель, удобрявшихся органическими удобрениями (навозом). Для почв, удобряемых торфом, долю лабильного гумуса условились считать такой же, принимая во внимание, что лабильные компоненты навоза и торфа разлагаются за 7–10 лет, а в почве остаются неразложившиеся растительные остатки, пополняющие почвенный детрит. Коэффициент k 6 в пробных вычислительных экспериментах был принят равным 0.0009 (1/сутки).

Метод Монте-Карло в модели ROMUL

Варьирование расчетных данных имитировали с помощью метода Монте-Карло, приема статистического моделирования для имитации реальных процессов при заданных предположениях о возможном разбросе исходных параметров (Комаров и др., 2007). Исходное варьирование запасов органического вещества и азота почвы принимали за 30%.

Таблица 6. Доля детрита в составе окультуренных песчаных почв

Мурманской области (по: Переверзев и др., 1987)

Table 6. Proportion of detritus in the structure of farmed sandy soils of the Murmansk region (from: Pereverzev et al., 1987)

|

Угодье |

н я л S а л м |

Содержание, % |

Детрит, % от суммы |

Доля лабильного гумуса |

|||

|

Детрит |

Гумус |

Сумма |

К |

У |

|||

|

Освоенная целина |

К |

2.5 |

1.2 |

37 |

68 |

069 |

085 |

|

У |

14.6 |

19 |

165 |

88 |

|||

|

Освоенная залежь |

К |

2.5 |

17 |

42 |

60 |

||

|

У |

9.7 |

22 |

119 |

81 |

|||

|

Пашня |

К |

5.2 |

14 |

66 |

79 |

||

|

У |

12.6 |

21 |

147 |

86 |

|||

Примечание. К – контроль, У – удобрения NPK + навоз.

Note. К – control, У – fertilizers NPK + manure.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика ПОВ дерново-подбура

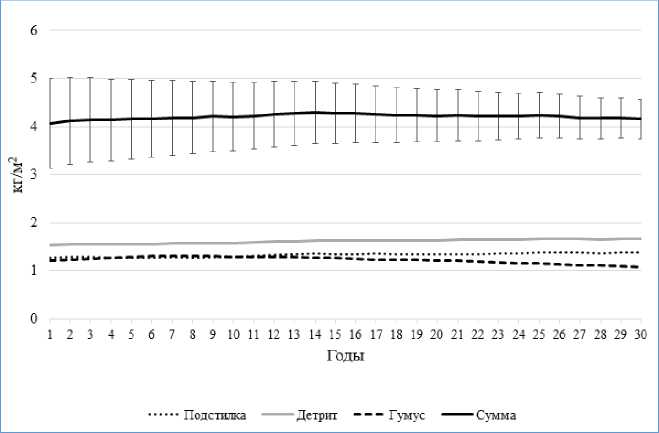

Стабильное (субстационарное) (рис. 2) состояние запасов ПОВ фоновой почвы было определено при структуре опада, приведенной в таблице 2. Запасы ПОВ варьировались в диапазонах: подстилка 1.2–1.4, детрит 1.5–1.7, гумус 1.1–1.2 кг/м2. Общие запасы дерново-подбура за 30 лет вычислительного эксперимента не менялись существенно, составляя 4.1–4.2 кг/м2.

Оценка влияния внесения максимальной дозы стартового торфования на запасы органического вещества при окультуривании дерново-подбура

При освоении почвы кустарниково-кустарничковую растительность удаляют вместе с подстилкой, затем почву распахивают. Условились, что исходный запас органического вещества окультуриваемой почвы будет составлен из запасов детрита и гумуса, к которым добавится материал органических удобрений (переходного торфа). Торф состоит из частично разложившихся растительных остатков, пропитанных гумусовыми веществами. Фактически, переходный торф представляет собой почвенный детрит. Логично задать вопрос: куда отнести торф при составлении почвенного сценария? повысить на величину вносимого торфа содержание детрита почвы? или сформировать когорту опада, поступающую в минеральную часть профиля почвы? Мы испытали оба варианта (рис. 3).

Рис. 2. Субстационарная динамика запасов органического вещества фоновой почвы, дерново-подбура. Обозначения: Подстилка – запасы органического горизонта. Детрит и гумус – запасы ПОВ биологически активных горизонтов минеральной части профиля. Сумма – общий запас ПОВ.

Fig. 2. Sub-stationary dynamics of organic matter stocks of mature soil. Denotations: Litter – reserves of SOM in organic horizon. Detritus and humus – SOM reserves of biologically active horizons of the mineral part of the soil profile. Sum – total SOM reserve.

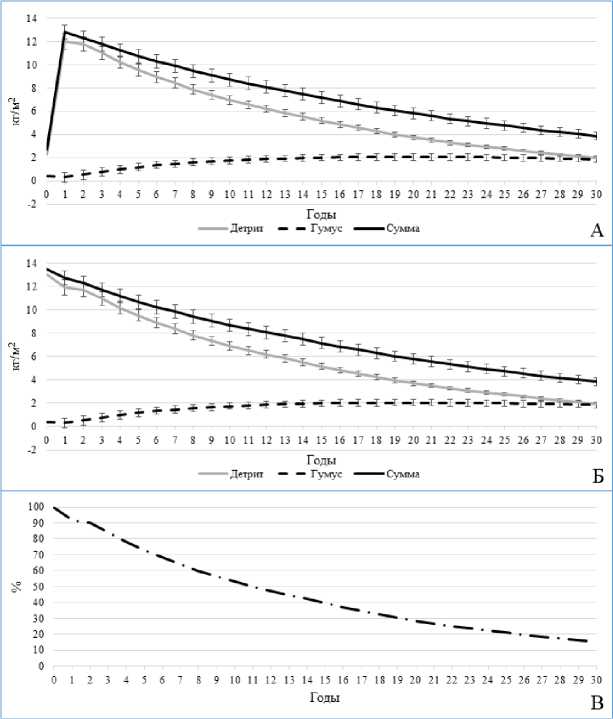

Рис. 3. 30-летняя динамика ПОВ окультуриваемого дерново-подбура после торфования (торфа (сухой беззольной массы 11 .6 кг/м2, содержание азота 1.0%)) в вычислительном эксперименте. Имитация поступления торфа: а) как фракции внутрипочвенного опада; б) как доли лабильного гумуса. в) Доля остаточного детрита от исходного содержания. Обозначения когорт ПОВ как на рис. 1.

Fig. 3. The 30-year dynamics of the SOM of cultivated mature soil after peating (peat (dry ash-free mass 11.6 kg/m2, nitrogen content 1.0%)) in a computational experiment. Simulation of peat input: a) as fraction of in-soil fall; б) as fraction of labile humus; в) Fraction of residual detritus from initial content.

Для анализа трансформации органических удобрений имитировали только стартовое торфование, предположив, что пашня затем будет находиться в состоянии “идеального черного пара”, без поступления опада восстанавливающейся растительности или пожнивных остатков. Либо будет использована для выращивания пропашных культур, количество пожнивных остатков которых пренебрежимо мало. В вычислительных экспериментах длительностью 30 лет применяли сценарий климата, составленный для пахотной песчаной почвы, агрозема.

Внесение стартовой дозы торфа 12 кг/м2 приводит к резкому увеличению запасов детрита в первые годы после торфования. Имитация способа введения торфа как когорты внутрипочвенного опада (соответствует запахиванию) или с включением в состав исходной почвы как когорты детрита не меняло результатов вычислительных экспериментов (рис. 3а, 3б). При имитации запахивания торфа около 10% удобрений формировали когорту слабо разложившегося внутрипочвенного опада (рис. 1), около 90% внесенного торфа модель относила к когорте детрита. Разница в структуре рассчитываемых запасов ПОВ заметна только в первый год после торфования, затем различия становятся несущественными.

По наблюдениям за результатами торфования в Мурманской области через 5–7 лет в почве остается около 70% торфа, затем скорость его минерализации значительно замедляется (Переверзев и др., 1988). По результатам нашего вычислительного эксперимента, через 5 и 7 лет после торфования в почве остается 73 и 64% от исходного запаса детрита соответственно (рис. 3в). По результатам наших вычислительных экспериментов, доля детрита за 30 лет уменьшается в 5.8 раз от исходного количества, с 13.21 до 2.27 кг/м2. Долгосрочные прогнозы динамики детрита требуют дальнейшего обсуждения в рамках практического исследования. Запасы гумуса за 30 лет данного вычислительного эксперимента увеличиваются почти в 2 раза, от 1.08 до 2.11 кг/м2, а суммарный запас ПОВ возрастает, по сравнению с фоновой почвой, в 1.6 раза – с 2.69 до 4.37 кг/м2 (рис. 3а, 3б). В целом полученные в математической имитации закономерности динамики состава ПОВ, сочетания процессов минерализации и гумификации после стартового торфования при окультуривании почвы совпадают с описанными в литературе экспериментальными результатами (Переверзев и др., 1987, 1988).

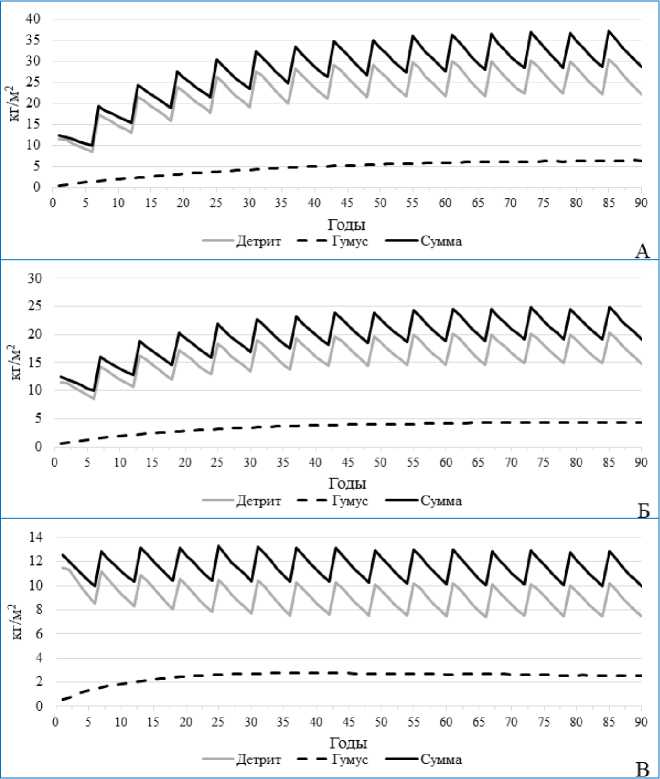

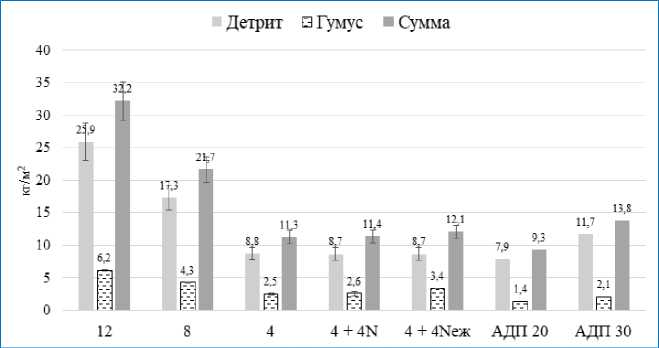

В длительных вычислительных экспериментах (90 лет) показано, что при внесении стартовой дозы торфа 12 кг/м2, а затем поддерживающих доз торфа раз в 6 лет (рис. 4), запасы ПОВ стабилизировались через 60 лет при внесении 12 и 8 кг/м2 на 20– 30 кг/м2 (рис. 5). Эти величины намного превышают запасы ПОВ выбранного нами в качестве эталонного агрозема. Такие результаты интенсивного торфования, вероятно, экономически и экологически нецелесообразны. При поддерживающем торфовании раз в 6 лет по 4 кг/м2 запасы ПОВ стабилизируются через 30 лет на уровнях, близких эталонному дерново-подбуру с гумусовым горизонтом мощностью 30 см.

При имитации дополнительного к торфованию внесения минеральных удобрений (N 4 г/м2 раз в 6 лет) общие запасы ПОВ сопоставимы с запасами в 20- и 30-сантиметровой толще агрозема (рис. 5). Количество и структура запасов по этим вариантам, внесение торфа (4) и торфа с азотными удобрениями (4+N), не различаются. Вариант с торфованием раз в 6 лет и внесением азотных удобрений (N 4 г/м2 ежегодно) приводит к увеличению запасов гумуса. Суть изменений этих результатов в вычислительных экспериментах понятна: добавление минерального азота в систему ускоряет процессы гумификации поступающего торфа. Насколько это соответствует процессам в реальной почве? Надо отметить, что модель ROMUL не имитирует потерь азота из-за выноса растворимых соединений или выделения газообразных продуктов. Нужны комплексные полевые исследования для планирования баланса минерализации, продуктивности и эвтрофикации сопредельных экосистем.

Проведенные вычислительные эксперименты дают представление об общих закономерностях динамики запасов ПОВ, поскольку мы не знаем историю внесения удобрений в принятую за эталон моделируемую почву. Основываясь на этих предварительных прогнозах, можно предположить, что в уже окультуренную пашню оптимально вносить минимальное количество торфа из рекомендованных в литературе величин – 40 т/га.

Рис. 4. 90-летняя динамика ПОВ агрозема при внесении 12 ( А ), 8 ( Б ) и 4 ( В ) кг/м2 торфа (сухой массы в пересчете на беззольную) каждые 6 лет вычислительного эксперимента. Стартовое торфование 12 кг/м2 в первый год. Обозначения аналогичны таковым на рис. 3.

Fig. 4. The 90-year dynamics of Plaggic Podzol SOM when applying 12 ( А ), 8 ( Б ) and 4 ( В ) kg/m2 of peat (dry mass in terms of ash-free) every 6 years of the computational experiment. Starting peat application at the dose of 12 kg/m2 in the first year.

Нормы внесения органических удобрений можно изменять в зависимости от выращиваемой культуры. В нашей работе мы имитировали динамику ПОВ под пропашными культурами, когда пожнивные остатки минимальны. Например, в биоклиматических условиях Мурманской области для выращивания однолетних трав была признана эффективной доза торфа (сухая масса с золой) 20 т/га (Переверзев и др., 1988).

Рис. 5. Запасы ПОВ агрозема по результатам 90-летнего вычислительного эксперимента. Варианты: 12, 8 и 4 кг/м2 торфа (сухой массы, раз в 6 лет); 4+N (4 кг/м2 торфа и 4 г/м2 N минеральных удобрений, раз в 6 лет), 4+N еж – то же количество азотных удобрений ежегодно. На рисунке представлены средние величины, рассчитанные за периоды стабилизации запасов 12 и 8 – за последние 30 лет моделирования, 4 – за последние 60 лет моделирования. АДП 20 и АДП 30 – запасы ОВ агрозема в верхних 20 и 30 см профиля соответственно.

Fig. 5. Stocks of SOM Plaggic Podzol based on results of a 90-year computational experiment. Variants: 12, 8 and 4 kg/m2 peat (dry mass, once in 6 years); 4+N (4 kg/m2 peat and 4 g/m2 N mineral fertilizer, once in 6 years). 4+N еж – the same amount of N mineral fertilizer applied annually. The figure shows the mean values calculated for stock stabilization periods 12 and 8 for the last 30 years of simulation, 4 f– or the last 60 years of simulation. АДП 20 and АДП 30 – SOM stocks in Plaggic Podzol in the upper 20 and 30 cm of the profile respectively.

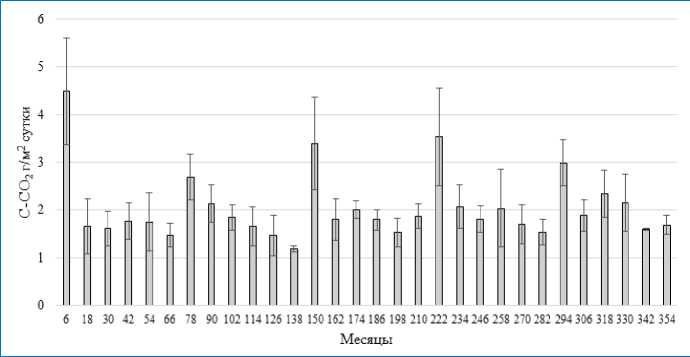

Соответствие расчетных и экспериментальных данных можно проверить еще по одному параметру. Это дыхание почвы или выделение углекислого газа при минерализации ПОВ. Летом после внесения стартовой дозы торфа (12 кг/м2) за сутки в среднем выделяется 4.5 С-СО 2 г/м2; после внесения поддерживающей дозы торфа (4 кг/м2) за сутки в среднем выделяется 3.2 С-СО 2 г/м2. Варьирование дыхания почвы по периодам торфования и после обусловлено изменением погодных условий в разные годы имитации. В летние периоды после торфования (каждые 5 лет) среднесуточное дыхание почвы составляет 1.8 С-СО 2 г/м2 (рис. 6).

Рис. 6. Выделение углекислого газа из агрозема . Среднесуточное за июнь–август в 30-летнем вычислительном эксперименте. Средние суточные величины С-СО 2 (г/м2 сутки) за летний период привязаны к июню месяцу каждого года модельного ряда. Торфование, сроки и дозы: 6-й месяц – 12 кг/м2; 78-й, 150-й, 222-й, 294-й месяцы – по 4 кг/м2.

Fig. 6. Carbon dioxide emission from the Plaggic Podzol. Daily averages for June–August in a 30-year computational experiment. Daily averages of C-CO 2 (g/m2 day) for the summer period are referenced to the June month of each year of the model series. Peat application, timing, and doses: month 6th – 12 kg/m2; months 78th, 150th, 222th, and 294th – 4 kg/m2 each.

Эти расчетные величины коррелируют с экспериментальными данными для опытного поля Ямальской агрохимической станции после внесения 30 т/га (3 кг/м2) навоза, составлявшими 2.7–5.5 8 С-СО 2 г/м2 (Тихановский, 2021). Такое совпадение еще раз подтверждает адекватность проведенных нами вычислительных экспериментов с математической моделью ROMUL по анализу динамики запасов органического вещества в пахотных почвах Ямала.

ВЫВОДЫ

-

1. Рассчитанные запасы ПОВ в исследуемых почвах, принятых за эталонные для наших вычислительных экспериментов – дерно-во-подбура и агрозема иллювиально-железистого, были одного порядка с опубликованными литературными данными для Ямальской опытной станции.

-

2. Климатические сценарии, выполненные с использованием математической программы SCLISS, позволили провести вычислительные эксперименты по анализу динамики ПОВ изучаемых почв ЯНАО и получить результаты, адекватные результатам полевых исследований.

-

3. Проведенные вычислительные эксперименты с математической моделью ROMUL показали, что разовое внесение повышенной дозы торфа 120 т/га через 30 лет почти нивелируется, а более частое внесение 80–120 т/га торфа нецелесообразно, поскольку может вызвать заторфовывание почвы (избыточное накопление неразложившихся растительных остатков, детрита). Повышенная концентрация детрита может вызывать нежелательные изменения физико-химических свойств почв и может быть экономически не эффективна.

-

4. Поддерживающее торфование 4 кг/м2 (40 т/га) с периодичностью раз в 6 лет оптимально для стабилизации запасов ОВ агро-зема иллювиально-железистого агрогенно-аккумулятивного.

-

5. Дополнительное к торфованию внесение минеральных азотных удобрений N 4 г/м2 не меняет результаты вычислительных экспериментов по сравнению с вариантом внесения оптимальной дозы торфа; ежегодное внесение того же количества азота вызывает интенсификацию гумификации и усиление накопления гуму-

- са. Этот факт требует экспериментальной проверки.

-

6. Параметры дыхания почвы по экспериментальным и вычисленным при моделировании результатам близки. Полагаем, что это может служить подтверждением адекватности проведенных вычислительных экспериментов.

Список литературы Анализ динамики запасов органического вещества в пахотных почвах Ямала: вычислительные эксперименты с моделью ROMUL

- Алексеев В.А., Бердси P.A. Углерод в экосистемах лесов и болот России. Красноярск: Изд-во СО РАН, 1994. 224 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: изд. Моск. Унив., 1970. 487 с.

- Базилевич Н.И., Титлянова А.А. Биотический круговорот на пяти континентах: азот и зольные элементы в природных наземных экосистемах. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 381 с.

- Балаганская Е.Д. Органическое вещество окультуренных подзолистых почв Мурманской области: Автореф. дис. … к. б. н. 03.00.27. М., 1990. 16 с.

- Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Трофименко Л.Т., Швец Н.В. Описание массива данных среднемесячной температуры воздуха на станциях России. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014621485. URL: http://meteo.ru/data/156-temperature#описание-массива-данных.

- Быховец С.С. О параметризации влажности лесной подстилки в простой модели водного режима лесных почв // Математическое моделирование в экологии. Материалы 3-й Национальной научной конференции с международным участием. Пущино, 2013. С. 40-41.

- Быховец С.С., Комаров А.С. Простой статистический имитатор климата почвы с месячным шагом // Почвоведение. 2002. № 4. С. 443-452.

- Игнатенко И.В. Почвы восточноевропейской тундры и лесотундры. М.: Наука, 1979. 280 с.

- Ильин Б.М., Булыгина О.Н., Богданова Э.Г., Веселов В.М., Гаврилова С.Ю. Описание массива месячных сумм осадков, с устранением систематических погрешностей осадкомерных приборов. URL: http://meteo.ru/data/506-mesyachnye-summy-osadkov-s-ustraneniem-sistematicheskikh-pogreshnostej-osadkomernykh-priborov.

- Исекеев И.И. Система повышения продуктивности и улучшения качества кормов луговых травостоев в лесостепной и лесотундровой зонах Западной Сибири Автореферат дис.... докт. с.-х. н. 06.01.04. Омск, 1995. 38 с.

- Кудеяров В.Н. Моделирование динамики органического вещества в лесных экосистемах. М.: Наука, 2007. 380 с.

- Моргун Е.Н., Абакумов Е.В., Низамутдинов Т.И., Ильясов Р.М. Полярное земледелие в Ямало-Ненецком автономном округе. Возрождение. СПб.: Астерион, 2022. 250 с.

- Надпорожская М.А., Абакумов Е.В., Чертов О.Г. Оптимизация рекультивации нарушенных земель промышленных карьеров с использованием математической модели динамики органического вещества ROMUL // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. № 11 (197). С. 1522-1526.

- Надпорожская М.А., Абакумов Е.В., Хораськина Ю.С., Быховец С.С., Шанин В.Н., Комаров А.С. Оценка возможной динамики органического вещества почв Антарктиды с применением математической модели ROMUL при климатических изменениях // Криосфера Земли. 2017. XXI. № 1. С. 57-65.

- Надпорожская М.А., Быховец С.С., Абакумов Е.В. Применение математической модели ROMUL для оценки эмиссии СО2 и динамики органического вещества литоземов Субантарктики // Почвоведение. 2022. № 4. С. 415-427.

- Низамутдинов Т.И., Сулейманов А.Р., Моргун Е.Н., Динкелакер Н.В., Абакумов Е.В. Почвы залежного поля Ямальской опытной станции: эколого-аналитическая оценка // Техника и технология пищевых производств. 2022. Т. 52. № 2. С. 350-360. (На англ.). https://doi.org/10.21603/2074-9414-2022-2-2369.

- Низамутдинов Т.И., Сулейманов А.Р., Моргун Е.Н., Гусев А.В., Тупахина О.С., Гусев А.В., Плеханов А.В., Тупахин Д.С., Абакумов Е.В. Почвы заполярного археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”: морфологический анализ и химическая характеристика // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. Вып. 114. С. 66-108. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-114-66-108.

- Орлов Д.С. Химия почв. М.: Изд. Моск. Унив., 1985. 376 с.

- Переверзев В.Н., Коробейникова Н.М., Балаганская Е.Д. Влияние органических удобрений на плодородие и продуктивность новоосвоенной подзолистой почвы // Изучение целинных и окультуренных почв Мурманской области. Апатиты: изд. КФШ СССР. 1987. С. 64-83.

- Переверзев В.Н., Коробейникова Н.М., Балаганская Е.Д. Применение торфа при мелиорации песчаных подзолистых почв в Мурманской области. Апатиты: 1988. 16 с.

- Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л.: Наука, 1980. 222 с.

- Поляков В.И., Петров А.А., Абакумов Е.В., Кимеклис А.К., Гладков Г.В., Андронов Е.Е. Микробиом постагрогенных палевых почв центральной Якутии // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2024. Вып. 119. С. 6-29. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2024-119-6-29.

- Растворова О.Г. Физика почв. Л.: ЛГУ, 1983. 195 с.

- Справочник по климату СССР. Вып. 17. Омская и Тюменская области. Ч. 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 259 с.

- Справочник по удобрениям. М.: Колос, 1964. 719 с.

- Тихановский А.Н. Картофель на Ямале. Новосибирск: Академиздат, 2021. 160 с.

- Тихановский А.Н. Биологическая рекультивация земель на Крайнем Севере // Аграрная наука. 2004а. № 8. С. 12-13.

- Тихановский А.Н. Влияние органических и минеральных удобрении на численность и биомассу микроорганизмов в почвах Крайнего Севера // Агрохимия, 2004б. № 6. С. 24-29.

- Тихановский А.Н. Теория и практика применения удобрений на почвах Крайнего Севера. М.: Научный консультант, 2015. 273 с.

- Тюрин И.В. Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании и плодородии. Учение о почвенном гумусе. М.: Сельхозгиз, 1937. 285 с.

- Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. https://rosstat.gov.ru//compendium/document/13282 (дата обращения: 24.07.2023 г.).

- Шамрикова Е.В., Ванчикова Е.В., Кондратёнок Б.М., Лаптева Е.М., Кострова С.Н. Проблемы и ограничения дихроматометрического метода измерения содержания почвенного органического вещества (обзор) // Почвоведение. 2022. № 7. С. 787-794. https://doi.org/10.31857/S0032180X22070097.

- Шерстюков А.Б. Описание массива суточных данных о температуре почвы на глубинах до 320 см по метеорологическим станциям Российской Федерации. URL: http://meteo.ru/data/164-soil-temperature.

- Шерстюков А.Б. Описание массива суточных данных о температуре почвы по коленчатым термометрам Савинова по метеорологическим станциям Российской Федерации. URL: http://meteo.ru/data/597-sutochnye-dannye-o-temperature-pochvy-po-kolenchatym-termometram-savinova.

- Hubbe A., Kalinina O., Tolksdorf-Lienemann E., Giani L., Chertov O., Nadporozhskaya M.Е. Evidence of plaggen soils in European North Russia (Arkhangelsk region) // Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2007. Vol. 170. No. 3. P. 329-334.

- Meentemeyer V. Macroclimate and lignin control of litter decomposition rates // Ecology. 1978. Vol. 59. No. 3. P. 465-472.

- Nadporozhskaya М.A., Chertov O.G., Abakumov E.V. Determination of the optimal doses of organic fertilizers for plant protection by the computing experiments with mathematical model ROMUL // Mathematical modeling in plant protection. Dedicated to the memory of Professor R.A. Poluektov / V.A. Pavljushin, N.N. Semenova (Eds.). All-Russia Institute of Plant Protection, Agrophysical Research Institute, Saint-Petersburg State University, 2014. P. 31-36.

- Nizamutdinov T., Abakumov E., Morgun E. Morphological features, productivity and pollution state of abandoned agricultural soils in the Russian Arctic (Yamal Region) // One Ecosystem. 2021. Vol. 6. e68408.

- Price M.J. Seeing Green: Lifecycles of an Arctic Agricultural Frontier // Rural Sociology, 2023. https://doi.org/10.1111/ruso.12506.