Анализ долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с закрытым переломом надколенника с применением нового способа

Автор: Котельников Г.П., Ким Ю.Д., Шитиков Д.С., Гранкин И.О., Лихолатов Н.Э., Седенкова Д.Д.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: анализ долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с переломом надколенника, в лечении которых был применён новый способ остесинтеза.Материалы и методы. Проанализированы долгосрочные результаты оперативного лечения 18 пациентов с закрытым переломом надколенника, оценено функциональное состояние коленного сустава по истечении 12 месяцев с момента операции с помощью клинических и рентгенологических методов. Приведён клинический пример пациента с травматическим закрытым переломом надколенника, иллюстрации оперативного лечения данного пациента. Изложены результаты лечения.Результаты. Полученные данные свидетельствуют об эффективности и биомеханической обоснованности применения запатентованного способа. Очерчены перспективы дальнейшего исследования.

Надколенник, остеосинтез, перелом надколенника, оперативное лечение перелома надколенника, стягивающая петля, абсолютная стабильность, принцип стягивающей петли, остеосинтез по weber

Короткий адрес: https://sciup.org/143180033

IDR: 143180033 | УДК: 617.583.1-089(072.8) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.2.CLIN.7

Текст научной статьи Анализ долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с закрытым переломом надколенника с применением нового способа

По данным литературы перелом надколенника составляет 1,5–5 % в структуре травматизма опорно-двигательной системы [1]. Пациенты с данной травмой являются представителями трудоспособного, физически и социально активного сегмента населения, что обуславливает высокие предъявляемые требования к результатам оперативного лечения [2]. Основные требования к методикам оперативного лечения обусловлены анатомическими особенностями надколенника как внутрисуставной структуры, несущей на себе хрящ суставных фасеток и являющейся блоком разгибательного аппарата коленного сустава. Наиболее важными требованиями к способам остеосинтеза надколенника являются открытая прямая репозиция костных отломков, достижение достаточной стабильности, снижение травматизации периартикуляр-ных мягких тканей. Соблюдение данных принципов обеспечивает создание условий для адекватного функционирования разгибательного аппарата коленного сустава, снижения вероятности развития посттравматического остеоартрита, артрофиброза и контрактур коленного сустава [3, 4]. Также данные условия соблюдаются при обеспечении возможности ранней послеоперационной мобилизации коленного сустава путём рационального подбора способа остеосинтеза [4, 5].

На кафедре травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО Министерства здравоохранения РФ СамГМУ разработан способ остеосинтеза надколенника с применением трёх спиц Киршнера и проволочного серкляжа с соблюдением принципа стягивающей петли. Был получен патент РФ на изобретение № 2724822 от 25.06.2020 [6].

Цель исследования: анализ долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с переломом надколенника, в лечении которых был применен новый способ остесинтеза.

Материалы и методы исследования

Нами был проведён анализ результатов оперативного лечения 18 пациентов с переломами надколенника, проходивших стационарное лечение в отделении травматологии и ортопедии № 1 Клиник СамГМУ в период с 2017 по 2019 год включительно, а также в травматологическом отделении № 4 ГБУЗ СО «СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова» с 2020 по 2021 годы включительно. Критериями включения в исследование являлись травматический оскольчатый или поперечный перелом надколенника (34С1 и 34С2 по AO/OTA) [7], наличие смещения отломков более 2 мм, удовлетворительное состояние мягких тканей зоны планируемого оперативного вмешательства, стабильное общесоматическое состояние. Критериями исключения являлись комбинированный и сочетаемый характер травмы, нестабильное состояние пациента, наличие декомпенсированных сопутствующих заболеваний на момент поступления в стационар.

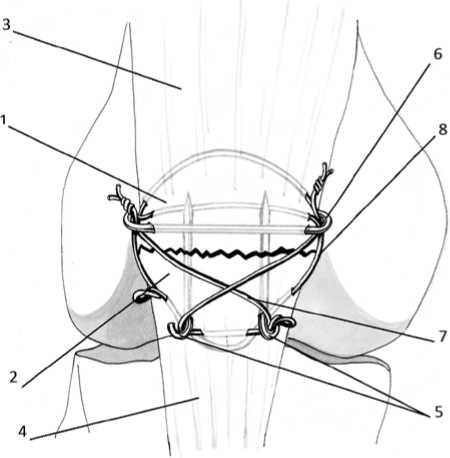

В числе включённых в исследование пациентов преобладали женщины (12 человек – 66,67 %). Средний возраст пациентов составил 52 года. Все пациенты были прооперированы с применением запатентованного способа, суть которого заключается в том, что выполняется фиксация отломков двумя спицами Киршнера параллельно оси надколенника с нижнего полюса без выхода из кортикального слоя проксимального фрагмента, после чего выполняется проведение третьей спицы через проксимальный отломок перпендикулярно ранее проведённым спицам. Далее выполняется наложение 8-образной и циркулярной проволочной петель (рис. 1).

Все пациенты были прооперированы в течение двух суток с момента поступления в стационар. В ближайшем послеоперационном периоде все пациенты получали идентичную антибиотикопрофилактику, симптоматическую терапию. Иммобилизация в гипсовой лонгете осуществлялась в течение трёх суток с момента оперативного вмешательства, с четвертых суток гипсовая повязка демонтировалась, пациенты обучались выполнению статических и динамических упражнений лечебной физкультуры. Ходьба с опорой на оперированную нижнюю конечность разрешалась пациентам с первых суток с момента операции. Среднее время нахождения в стационаре составило 8 ± 2 суток, после чего пациенты выписывались на дальнейшее амбулаторное лечение под наблюдение травматолога-ортопеда поликлиники по месту жительства.

Рисунок 1. Схема операции по новому способу с использованием трёх спиц и проволочного серкляжа: 1 – проксимальный отломок надколенника; 2 – дистальный отломок надколенника; 3 – сухожилие четырёхглавой мышцы бедра; 4 – собственная связка надколенника; 5 – две спицы, проведённые параллельно оси надколенника без выхода из кортикальной пластины проксимального отломка; 6 – третья спица, проведённая перпендикулярно первым двум через проксимальный отломок; 7 – восьмиобразный проволочный серкляж; 8 – циркулярный проволочный серкляж

Figure 1. Scheme of the operation according to the new method using three needles and a wire cerclage: 1 – a proximal fragment of the patella; 2 – distal fragment of the patella; 3 – tendon of the quadriceps femoris muscle; 4 – the patella's ligament; 5 – two parallel wires held parallel to the patellar axis without leaving the cortical plate of the proximal fragment; 6 – the third wire, held perpendicular to the first two through the proximal fragment; 7 – eight-shaped wire cerclage; 8 – circular wire cerclage)

Ближайшие результаты оперативного лечения оценивались через 5 суток с момента операции и через 4 недели с момента операции – у всех пациентов наблюдалась положительная динамика лечения, прогрессирующее увеличение объёма амплитуды сгибания в коленном суставе. Признаков выраженных воспалительных процессов в области оперативного вмешательства, миграции ме-таллрфиксаторов, вторичного смещения отломков не выявлено. Среднесрочные результаты оценивались по прошествии 3 и 6 месяцев с момента операции. На данном этапе пациенты получали курс восстановительного лечения в реабилитационном стационаре. По выписке из стационара отмечена положительная динамика восстановления унции коленного сустава, полная опора на нижнюю конечность, ходьба без признаков хромоты, свободное передвижение по лестнице. По данным контрольных рентгенограмм достигнута полная консолидация перелома. Отдалённые результаты оценивались по истечении срока 12–14 месяцев с момента операции. До момента явки ме-таллофиксаторы не удалялись. Оценка отдалённых результатов осуществлялась с применением опросных шкал KOOS, Oxford-12 IKS, визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ, VAS), а также по данным контрольных рентгенограмм оперированного коленного сустава. В указанный срок на контрольных рентгенограммах оценивалось наличие признаков миграции металлофиксаторов, развития остеоартрита пателло-феморального сочленения.

В отдалённом послеоперационном периоде по данным шкалы VAS у 14 пациентов отмечены хорошие клинические результаты, при этом восемь пациентов не отмечали выраженных болевых ощущений в области оперативного вмешательства (44,4 % пациентов – 0–1 балл), шесть пациентов отмечали чувство дискомфорта в оперированном коленном суставе при физической нагрузке (33,3 % – 2–4 балла), у трёх пациентов (16,7 %) отмечено наличие болевых ощущений в области оперативного вмешательства при физической нагрузке, соответствующих 5–7 баллам по шкале ВАШ. В одном случае отмечено наличие выраженных болей в коленном суставе при длительной ходьбе, отёчность мягких тканей в проекции стояния ме-таллофиксаторов.

По данным опросной шкалы KOOS у 55,6 % пациентов (10 человек) состояние оперированного коленного сустава в отдалённом послеоперационном периоде не вызывало функциональных ограничений в быту (71–80 баллов). У пяти пациентов (27,8 %) отмечены незначительные ограничения функции коленного сустава, минимально влияющие на выполнение бытовых задач (61–70 баллов). В трёх случаях (16,6 %) отмечено наличие ограничений функции коленного сустава в виде сохранения признаков разгибательной контрактуры, дискомфорта и ощущения ограничения амплитуды движений при выполнении спуска по ступеням лестниц, периодический отёк мягких тканей области оперативного вмешательства.

По данным опросной шкалы Oxford-12 IKS у восьми пациентов (44,4 %) результаты варьировались в пределах 0–10 баллов, что свидетельствовало об отсутствии беспокойств и выраженного дискомфорта в области оперативного вмешательства при выполнении бытовых задач.

33,3 % пациентов (6 человек) отмечали наличие умеренно выраженных дискомфортных ощущений в проекции стояния металлофиксаторов.

По данным контрольных рентгенограмм в отдалённом послеоперационном периоде у всех пациентов отмечена консолидация переломов надколенника с ремоделированием трабекулярной структуры костной ткани в зоне перелома без признаков миграции и нестабильности металло-фиксаторов. У трёх пациентов (16,7 %) отмечены признаки субхондрального остеосклероза надколенника.

Клинический пример

Пациентка Ж., 43 года, без пристрастия к курению и регулярному употреблению алкоголя, социально активная, решулярно поддерживает физическую форму занятиями спортом. Травма в результате падения на область правого коленного сустава на улице в декабре 2021 года. Госпитализирована в травматологическое отделение № 4 ГБУЗ СО СГКБ № 1 им Н.И. Пирогова в экстренном порядке в течение 2 часов от момента травмы с диагнозом «Закрытый перелом правого надколенника. Гемартроз правого коленного сустава» (рис. 2).

Рисунок 2. Рентгенограммы правого коленного сустава пациентки Ж. на момент поступления в травматологический стационар. Отмечается оскольчатый перелом надколенника со смещением отломков

Figure 2. Radiographs of the right knee joint of patient Zh. at the time of admission to the trauma hospital. There is a comminuted fracture of the patella with displacement of fragments

Пациентка прооперирована на следующие сутки от момента поступления по новому способу кафедры. Интраоперационно достигнуты хорошая репозиция и достаточная стабильность костных отломков с восстановлением суставной поверхности надколенника. Для остеосинтеза использовались три спицы Киршнера диаметром 1,8 мм, проволочный серкляж диаметром 1,5 мм. Интраоперационно объём сгибания в коленном суставе после выполнения остеосинтеза более 90° без формирования диастаза между костными отломками. Туалет и гемостаз раны по ходу операции, рана была послойно ушита, наложены узловые швы на кожу. На контрольных рентгенограммах в прямой и боковой проекциях отмечается удовлетворительное стояние металлофиксаторов, хорошая репозиция костных отломков без диастаза между ними. В раннем послеоперационном периоде пациентка получала антибиотикопрофилак-тику, симптоматическую и обезболивающую терапию, перевязки послеоперационной раны по назначению. Со второго дня пациентке разрешено передвигаться по отделению с частичной, дозированной, постепенно увеличивающейся опорой на оперированную нижнюю конечность. Постоянная иммобилизация правой нижней конечности в гипсовой задней лонгете от ягодичной складки до нижней трети голени осуществлялась в течение трёх дней с момента операции до снижения выраженности болевого синдрома. Через трое суток с момента оперативного вмешательства была начала мобилизация коленного сустава в виде активных и пассивных сгибательных и разгибательных движений в пределах 30–50° без нагрузки, пациентка была обучена выполнению статических упражнений для мышц бедра. С седьмых суток назначены занятия ЛФК с объёмом сгибания в коленном суставе до 90°. Пациентка выписана на дальнейшее амбулаторное лечение под наблюдение травматолога-ортопеда поликлиники по месту жительства на восьмые сутки после операции с рекомендациями по охранительному режиму и ЛФК, подразумевающей постепенное увеличение объёма сгибательных движений в коленном суставе до полного. По данным контрольных осмотров на сроках 3 месяца и 6 месяцев – положительная динамика увеличения объёма движения в коленном суставе, снижение выраженности болевого синдрома и отёчности области коленного сустава после физической нагрузки, ходьба с полной опорой на нижнюю конечность.

Клинические результаты оперативного лечения были оценены через 12 месяцев с момента операции на контрольном приёме травматолога-ортопеда. По данным контрольной рентгенографии правого коленного сустава отмечена полная консолидация перелома надколенника с явлениями трабекулярного ремоделирования зоны перелома. Признаков миграции и нестабильности не отмечено. Отмечены признаки наличия умеренно выраженного субхондрального остеосклероза надколенника в виде усиления контрастности трабекул субхондральной кости (рис. 3).

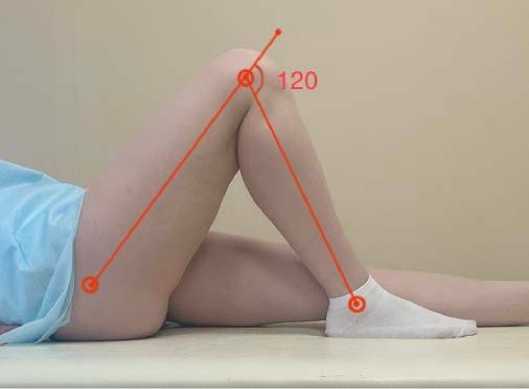

Клинически объём активного сгибания в коленном суставе составил до 120°, пассивного – до 140°, что удовлетворяло пациентку, так как не влияло на её качество жизни. Отмечались незначительные дискомфортные ощущения в местах стояния металлофиксаторов при максимальном сгибании в коленном суставе (рис. 4).

Результаты лечения были оценены по шкалам KOOS, Oxford-12 IKS, ВАШ, которые характеризовались как хорошие: по шкале ВАШ болевой синдром после физической нагрузки оценивался на 2 балла и заключался в появлении дискомфорта в области оперативного вмешательства. Функциональные возможности при обыденной физической нагрузке по шкале KOOS оценивались в 82,0 балла и по шкале Oxford-12 IKS в 16 баллов.

Рисунок 3. Рентгенограммы оперированного коленного сустава пациентки Ж. через 12 месяцев с момента операции

Figure 3. Radiographs of the operated knee joint of patient Zh.

12 months after the operation

Рисунок 4 . Объём активного сгибания в оперированном коленном суставе у пациентки Ж. через 12 месяцев с момента операции составил 120°

Figure 4. The volume of active flexion in the operated knee joint in patient Zh. 12 months after the operation was 120°

Обсуждение

По данным контрольных рентгенограмм в отдалённом послеоперационном периоде у всех пациентов отмечены признаки полной консолидации перелома надколенника с достижением восстановления конгруэнтности суставной поверхности надколенника. Ни в одном из случаев не отмечены признаки нестабильности, миграции, поломки метал-лофиксаторов. Кроме того, только у 3 (16,7 %) пациентов из 18 отмечены начальные признаки посттравматического остеоартрита пателло-феморального сустава. Достижение консолидации перелома надколенника у всех обследованных пациентов, восстановление конгруэнтности суставной поверхности и отсутствие признаков нестабильности ме- таллофиксаторов свидетельствует о биомеханической эффективности применяемого способа остеосинтеза: соблюдается принцип стягивающей петли (Tension-band Wire), позволяющий добиться абсолютной стабильности костных отломков путём межфрагментарной компрессии, а также обеспечивающий перераспределение оказываемой на надколенник силы растяжения на вентральной его поверхности в компрессирующее воздействие на стороне субхондральной кости [8]. На рентгенограммах 83,3 % пациентов не отмечено признаков развития деструктивно-дистрофических процессов в субхондральной зоне надколенника, что также демонстрирует эффективность применённого способа и минимальное влияние его травматичности на состояние костной ткани. Наличие признаков остеоартрита у трёх пациентов мы объясняем морфологическими особенностями конкретных переломов, индивидуальными особенностями кровоснабжения костной ткани надколенника у конкретных пациентов.

Также о малой травматичности запатентованного способа свидетельствует отсутствие выраженного болевого синдрома у большинства пациентов исследуемой группы при оценке результатов по шкале VAS – 44,4 % пациентов не предъявляли жалоб, а 33,3 % отмечали наличие дискомфорта в области оперативного вмешательства. Наличие выраженных жалоб на болевые ощущения в одном случае, учитывая удовлетворительный объём движений в коленном суставе и хорошие результаты по данным других примененных оценочных шкал, свидетельствовало о связи предъявляемых жалоб с ирритацией периатрикулярных мягких тканей подкожно расположенными металлофикса-торами и дефицитом массива мягких тканей как таковых у астеничного пациента. В данном случае нами рекомендовано пациенту удаление металлофиксаторов.

По данным функциональных оценочных шкал KOOSи Oxford-12 IKS, большинство прооперированных пациентов в отдалённом послеоперационном периоде не испытывали дефицита функции коленного сустава при выполнении бытовых задач, что свидетельствует о высокой эффективности применённого способа остеосинтеза. Приблизительно у трети пациентов исследуемой группы отмечено ограничение функции коленного сустава, незначительно влияющее на качество жизни. Данное явление мы связываем с наличием сопутствующих состояний, влияющих на трофику периартикулярных мягких тканей, возможный дефицит системности реабилитационных мероприятий на амбулаторном этапе лечения. Пациентам было рекомендовано курсовое восстановительное лечение в условиях профильных реабилитационных стационаров с периодичностью один раз в 6 месяцев, выполнение упражнений лечебной физкультуры ежедневно. При слабовыраженной эффективности восстановительного лечения возможно рассмотрение вопроса о плановом оперативном вмешательстве с целью удаления металлоконструкции.

Выводы

Полученные в ходе анализа долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с переломами надколенника данные свидетельствуют об эффективности и биомеханической обоснованности применения нового способа остеосинтеза. В совокупности с ранней послеоперационной мобилизацией коленного сустава, комплексными реабилитационными мероприятиями применение запатентованного метода оперативного лечения продемонстрировало значительный процент хороших клинических и функциональных результатов оперативного лечения в исследуемой группе в отдалённом послеоперационном периоде. Перспективным является сравнительный анализ отдалённых результатов оперативного лечения пациентов с переломами надколенника с применением предложенного способа и «золотого стандарта».

Список литературы Анализ долгосрочных результатов оперативного лечения пациентов с закрытым переломом надколенника с применением нового способа

- Crist B.D., Borrelli J., & Harvey E.J. Essential Biomechanics for Orthopedic Trauma. 2020:149. https://doi.org/10.1007,978-3-030-36990-3.

- Henrichsen J.L., Wilhem S.K., Siljander M.P. et al. Treatment of patella fractures. Orthopedics. 2018;41:e747-55. https://doi.org/10.3928,01477447-20181010-08.

- Томас П. Рюди, Ричард Е. Бакли, Кристофер Г. Моран АО - Принципы лечения переломов. В 2-х томах. Том 1. Принципы / пер. с англ. А.А. Ситника. 2-е перераб. и доп. изд. 2012:636.

- Томас П. Рюди, Ричард Е. Бакли, Кристофер Г. Моран АО - Принципы лечения переломов. В 2-х томах. Том 2. Частная травматология/ пер. с англ. А.А. Ситника. 2-е перераб. и доп. изд. 2012:467.

- Giannoudis P.V., editor. Fracture Reduction and Fixation Techniques: Spine-Pelvis and Lower Extremity. 1st Ed. Cham, Springer International Publishing, 2020, 536 p.

- Котельников Г.П., Ким Ю.Д., Шитиков Д.С., Князев Н.А., Лихолатов Н.Э. Способ хирургического лечения пациентов с переломами надколенника. Пат. 2724822 Российская Федерация, МПК А61В 17/56 (2006.01); заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации. №2724822; заявл. 17.12.2019, опубл. 25.06.2020, Бюл. №18. 6 с.

- Kruse, M., Wolf, O., Mukka, S. et al. Epidemiology, classification and treatment of patella fractures: an observational study of 3194 fractures from the Swedish Fracture Register. Eur J Trauma Emerg Surg. 2022;48: 4727-4734.

- Ling M., Zhan S., Jiang D., Hu H., & Zhang C. Where should Kirschner wires be placed when fixing patella fracture with modified tension-band wiring? A finite element analysis. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2019;14(1). https://doi.org/10.1186,s13018-019-1060-x.