Анализ двухуровневой информационной системы с репликацией данных

Автор: Мейкшан Л.И.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 2 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается распределенная информационная система (ИС), состоящая из центральной базы данных (ЦБД) и совокупности локальных баз данных (ЛБД) для удаленных пользователей. С помощью асинхронной репликации в каждой ЛБД поддерживается копия некоторой части ЦБД. Для анализируемой ИС представлена математическая модель и с использованием этой модели показано, что при определенных условиях наличие локальных данных уменьшает среднее время обработки запроса, а также снижает затраты на передачу данных между отдельными элементами системы.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191316

IDR: 140191316 | УДК: 621.395

Текст научной статьи Анализ двухуровневой информационной системы с репликацией данных

Появление технологии баз данных первоначально привело к централизованной поддержке и обработке больших объемов данных. Однако в дальнейшем под влиянием быстрого развития инфокоммуникационных технологий (мощные персональные компьютеры, цифровые сети связи, Internet) значительно усилились противоположные факторы децентрализации процессов хранения и обработки данных [1]. Одним из самых существенных достижений в этой области считается создание программных средств для управления распределенными базами данных.

Все дело в том, что децентрализованный подход в большей степени соответствует организационной структуре многих крупных корпораций, состоящих из отдельных функциональных подразделений и филиалов, которые географически распределены в пределах обширной территории. При этом каждая достаточно самостоятельная организационная единица всегда имеет дело с собственным набором данных, необходимых для управления соответствующими бизнес-процес-сами.

Не вызывает сомнений, что распределенные БД, способные обеспечивать требуемый уровень доступности данных, производительности и надежности, являются гораздо более сложными аппаратно-программными комплексами по сравнению с сосредоточенными системами. В частности, дополнительные предпосылки для усложнения создаются при использовании технологии тиражирования (репликации) данных [2-4]. Если соответствующие механизмы функционируют недостаточно эффективно, то преимущества рас- пределенной архитектуры превращаются в ее недостатки.

Описание исследуемой системы

В рассматриваемой информационной системе (ИС) центральный узел содержит основной (эталонный) экземпляр базы данных и получает все ее обновления (соответствующие запросы образуют пуассоновский поток со средней интенсивностью λ u ). Кроме того, на каждой рабочей станции имеется локальная БД, где хранится некоторая доля ( h е[0;1]) центральной БД. Следовательно, с вероятностью h поступающий запрос на обновление относится к тиражируемым данным, поэтому обработка такого запроса сопровождается рассылкой корректирующих сообщений в соответствующие ЛБД. Такая структура распределенной ИС может использоваться при наличии центрального офиса компании и нескольких территориально удаленных филиалов.

Применение псевдокопий, когда при заданных требованиях к когерентности данных допускаются определенные несоответствия между оригиналом объекта в ЦБД и его образом в ЛБД, позволяет снизить фактическое число отправляемых сообщений. Разные уровни когерентности для тиражируемых данных будем характеризовать коэффициентом q ^ [0;1], причем q = 1 означает полное совпадение между оригиналами объектов и их копиями в локальных БД. Тогда вероятность того, что обработка поступившего запроса на обновление потребует рассылки сообщений с новыми данными, равна hq .

Каждая из n рабочих станций принимает от своих пользователей поисковые запросы, посту-пающиесосреднейинтенсивностью λ q . Предполагается, что для отдельно взятой рабочей станции информационные потребности пользователей имеют четко выраженную направленность, учитываемую при формировании соответствующей ЛБД. Чтобы количественно выразить более высокую вероятность обращения к локальным данным, вводится дополнительный параметр f е [1;1/ h] . С учетом указанного параметра вероятность локальной обработки поискового запроса равна hf , а отправка этого запроса для обработки в ЦБД происходит с вероятностью 1- hf .

Математическая модель

Отдельные элементы рассматриваемой ИС (центральный узел и периферийные рабочие станции) моделируются с помощью однолинейных СМО типа M / G /1/ FCFS . При этом процессы обслуживания заявок разного вида характеризуются следующими величинами:

-

- среднее время обработки поискового запроса τ q (в центральной БД) и τ q ′ (в локальной БД);

-

- среднее время обработки запроса на обновление τ u ′ (в центральной БД) и τ u ′ (в локальной БД);

-

- среднее время, требуемое серверу центральной БД на отправку одного сообщения для обновления локальной БД τ b .

Время доставки сообщения, передаваемого между центральной БД и рабочей станцией, рассматривается как постоянная величина ( т r ). Задержки в предоставлении доступа к каналу связи не учитываются. При этом предположении «узким местом» для исследуемой распределенной системы могут быть серверы баз данных, но не телекоммуникационное оборудование.

Среднее время, в течение которого пользователь ожидает ответа системы на свой запрос, будем определять с помощью соотношения

R = hf [ W w + т q ] + (1 - hf )[2 т r + W c + T q ], (1) где W c и W w - средние значения времени пребывания запроса в очереди на обработку для центрального узла и рабочей станции, соответственно. Первое слагаемое в этом выражении соответствует случаю, когда с вероятностью hf запрос полностью обслуживается в локальной БД, а второе слагаемое относится к обработке запроса в центральной БД (вероятность такой ситуации равна 1 - hf ).

На рабочей станции имеется два вида заявок:

-

- поисковые запросы от пользователей – поступают с интенсивностью 1 { = hf 1 q и каждый из них требует для своего обслуживания среднего времени Θ 1 ′=τ q ′ ;

-

- запросы на обновление данных в локальной БД - возникают с интенсивностью ^ = hq ^ u и отдельная транзакция выполняется за среднее время Θ′ 2 =τ u ′ .

Для математического ожидания и второго момента случайного времени обслуживания ( X ) заявки можно записать:

e[ x ] = (А' / ^ )®i + № / ^ )®2;

E[X2 ] = 2[(Л1 / 2)(©‘ )2 + (22 / 2)(©2 )2 ], где 2 = 21' + 2 22. Тогда с помощью формулы

Поллячека-Хинчина получаем:

W

w

2E[X2 ] _ A{©1 + A2^2

2(1 - 2 E[X]) = 1 - ( A ’+ A 2 ) ,

где Ai = 2i®' = hf2qTq ; A = 22®2 = hq^TU .

Центральный узел характеризуется наличием трех категорий заявок: запросы на обновление данных – интенсивность поступления λ 1 = λ u и среднее время выполнения запроса ® 1 = т u ; требования на отправку корректирующих сообщений для обновления копий в локальных БД – возникают с интенсивностью λ 2 = hqλ u и в каждом случае процедура рассылки осуществляется за среднее время ® 2 = пт ь ; поисковые запросы от рабочих станций – поступают с интенсивностью 2 3 = n (1 - hf ) 2 q и процесс обработки отдельного запроса имеет среднюю длительность @ 3 = т q . При этих условиях применение формулы Поллячека-Хинчина дает следующий результат:

W = Ai®i + A2®2 + Аз®з c 1 - (A + A2 + A3 )

где A i = 2 1 © 1 = 2 u т u ; A 2 = 2 2 © 2 = nhqX u T ь ; A 3 = 2 3 © 3 = n (1 - hf ) 2 q T q .

Введемследующиедополнительныеобозначе-ния: A u = λ u τ u – загрузка сервера центральной БД обработкой запросов на обновление; A q = λ q τ q – загрузка сервера центральной БД поисковыми запросами от одной рабочей станции (если бы все из них полностью обрабатывались этим сервером); коэффициент в = т qq / т q = т'и / т u - характеризует соотношение между быстродействием локальной БД и центральной БД; коэффициент Y = т u / т q = т U / т q - определяет соотношение между затратами времени на обработку поискового запроса и запроса на обновление; ω= τ b /τ q ; g = τ r /τ q . С учетом этих обозначений получим: A 1 = hfв A q ; A 2 = hq в A u ; A 1 = A u ; A 2 = nhq rn A u / y ; A 3 = n (1 - hf ) A q .

В дальнейшем при оценке времени реакции исследуемой распределенной системы выберем в качестве условной единицы времени (у.е.в.) величину τ q . Тогда формула (1) преобразуется к следующему виду:

R* =— = hf[wW + в] + (1 - hf)[2g + Wc* +1], (2) τq где Ww

Ww = в (A{ + Y A2 ) Tq 1 - ( A{ + A2 ) ,

* W c _ Y A 1 + n Ю A 2 + A 3

■

T q 1 - ( A 1 + A 2 + A 3 )

Среднее количество сообщений, передаваемых за единицу времени между центральным узлом и периферийными станциями, равно

M = 2 n (1 - fh )2 q + nhq 2 u .

Здесь первое слагаемое относится к поисковым запросам, для которых необходимые данные отсутствуют на рабочих станциях, а второе слагаемое обусловлено сообщениями, с помощью которых происходит обновление данных в локальных БД.

Если перейти к введенной ранее условной единице времени ( т q ), то получим

M * = M т q = 2 n (1 - fh) A q + nhqA u / Y ■ (3)

Численные результаты

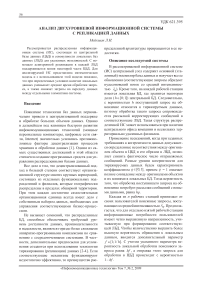

В графическом виде зависимость R * = f (h, q) , полученная с помощью расчетов по формуле (2), представлена на рис. 1. Эти расчеты, которые позволяют выявить общий характер изменения времени реакции рассматриваемой ИС в ( h , g )-пространстве, производились при следующих значениях остальных параметров, характеризующих структуру системы и происходящие в ней процессы: n = 150; A u = 0,2; A q = 0,005; f = 5; β = 20; γ = 2; ω = 0,15; g = 60.

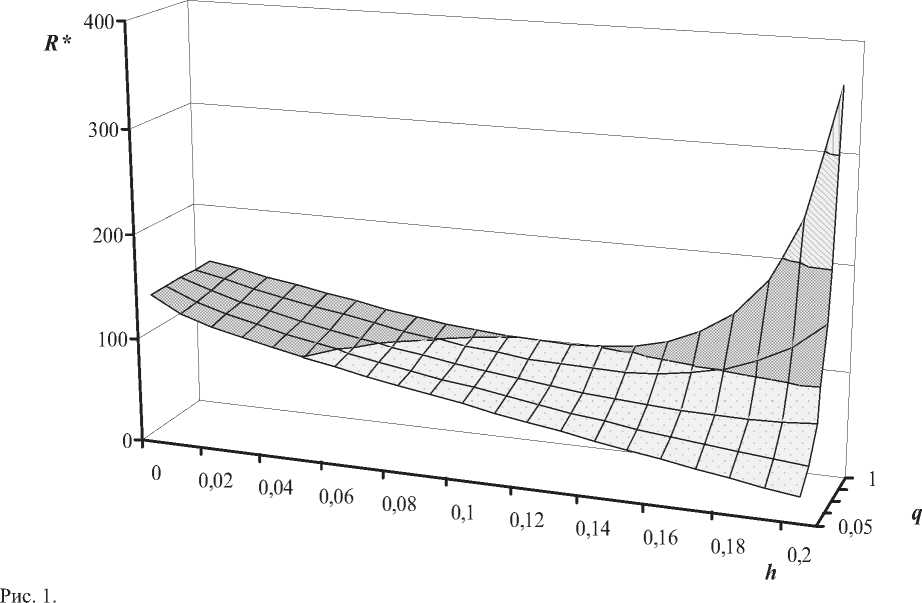

Чтобы более детально исследовать, каким образом среднее время обработки запроса зависит от величины h , определяющей размер локальной БД (тоестьстепеньрепликацииданных),рассмот-рим семейство кривых на рис. 2 для нескольких фиксированных значений индекса когерентности данных ( q ). Перед анализом этих результатов напомним, что h = 0 означает полное отсутствие локальных БД, то есть все поисковые запросы от пользователей рабочих станций проходят обработку в центральном узле. Если h = 0,2; то каждая рабочая станция содержит 20% данных из состава центральной БД, и при заданном значении f = 5 все поисковые запросы будут обслуживаться локально.

Если q = 1, то для каждого объекта БД его локальная копия не должна отличаться от своего оригинала. В этом случае (при выбранных параметрах системы) репликация данных не всегда целесообразна, что обусловлено несколькими противодействующими факторами. В частности, по мере увеличения h нагрузка, создаваемая обработкой поисковых запросов, постепенно переносится с центрального узла на рабочие станции. Однако при этом на центральном узле увеличивается объем работы по рассылке сообщений для обновления данных, хранящихся в локальных БД. Кроме того, при h ^ 0,2 начинает возникать эффект перегруженности рабочих станций, которые помимо обслуживания поисковых запросов от своих пользователей должны еще производить

Рис. 2.

h

обновление локальных данных. Наилучшим вариантом является h = 0,117, когда за счет репли- *

кации данных время реакции системы ( R = 98,7 у.е.в.) почти в 1,5 раза снижается по сравнению с R * = 144 у.е.в. при h = 0.

При уменьшении q ситуация существенно меняется: любая копия, которая хранится в ЛБД, может отличаться от своего оригинала в ЦБД, поэтому уже не требуется при каждом обновлении оригинала рассылать корректирующие сообщения. Следовательно, из-за снижения затрат на поддержку согласованности тиражируемых данных ускоряется обработка поисковых запросов: когда q = 0,85; время реакции системы достигает минимального значения R* = 87.9 у.е.в. при h = 0,132. Дальнейшее снижение требований к когерентности тиражируемых данных (q ≤ ) при водит к тому, что локальная обработка всех запросов от пользователей рабочих станций ( h = 0.2) становится наилучшим вариантом. В результате обеспечивается существенное повышение скорости обработки запросов: к примеру, для q = 0,35 величина R* = 41,3 у.е.в. в 3,5 раза меньше, чем при h = 0.

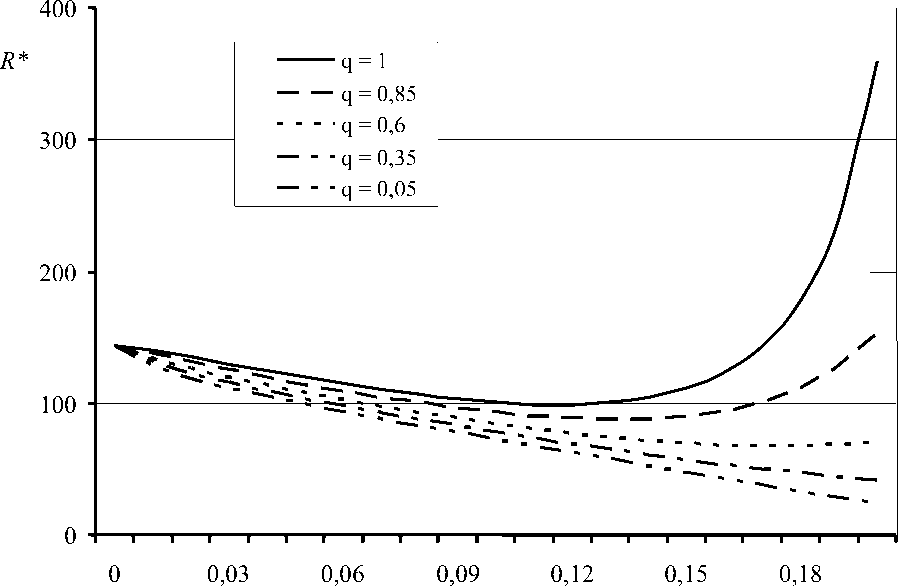

Чтобы проследить, каким образом степень репликации данных (h) влияет на загруженность каналов связи (сетевой трафик), рассмотрим соотношение (3) как функциональную зависимость

*

M = ф (h). Эта зависимость относится к типу ф (h) = ah + b, где a = n(qAu / Y - 2 fAq ) , (4) и b= 2 nAq . Следовательно, при а < 0 увеличение размера ЛБД будет приводить к снижению сетевого трафика по сравнению с исходным вариантом, который характеризуется отсутствием репликации данных ( h = 0).

С учетом (4) неравенство a < 0 преобразуется к следующему условию: q < 2 fA q y I A u . Для индекса когерентности тиражируемых данных это условие ограничивает область тех значений, при которых обеспечивается выигрыш с точки зрения интенсивностипотоковсообщений,передаваемых между центральной БД и рабочими станциями.

Для иллюстрации выявленных закономерностей, которые относятся к процессам обмена данными между отдельными элементами рассматриваемой ИС, на рис. 3 представлены графические зависимости M * = ф (h) при нескольких значениях q . Остальные параметры, входящие в соотношение (2), сохраняли указанные ранее значения.

Рис. 3.

Заключение

В крупных ИС с распределенной архитектурой репликация данных обеспечивает целый ряд важных преимуществ: увеличение доступности данных и надежности системы (поскольку при потере соединения с одним из серверов работа может продолжаться с идентичными данными на другом сервере); более равномерное распределение нагрузки по разным серверам; ускорение доступа к локальным данным и др. Вместе с тем, синхронная репликация предъявляет дополнительные требования к сетевым ресурсам и негативно влияет на производительность системы, поэтому все более популярным становится режим асинхронной репликации. Асинхронная репликация менее чувствительна к низкой пропускной способности каналов связи,до-пускает использование более дешевых технологий передачи данных и может происходить по расписанию (например, раз в сутки в ночное время) при отсутствии постоянного соединения с главной БД, но все это приводит к несоответствиям (расхождениям) между копиями данных и их оригиналами.

Таким образом, ввиду того, что разные технологии репликации данных обладают опреде- ленными достоинствами и недостатками, вопрос выбора наиболее рационального варианта организации внутрисистемных средств тиражирования данных в составе распределенной ИС требует тщательного изучения с использованием соответствующих математических моделей. В статье представлена одна из таких моделей для двухуровневой системы, построенной по архитектуре «клиент-сервер».

Список литературы Анализ двухуровневой информационной системы с репликацией данных

- Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. СПб.: Питер, 2003. -877 с.

- Барон Г., Ладыженский Г. Технология тиражирования данных в распределенных системах//Открытые системы. № 2, 1994. -С. 17-22.

- Коржов В. Базы данных идут в тираж//Системы управления базами данных. № 3, 1998. -С. 60-64.

- Калиниченко Б. Асинхронное тиражирование данных в гетерогенных средах//Системы управления базами данных. № 3, 1996. -С. 50-54.