Анализ факторов, влияющих на мультипликативный эффект в региональной экономике

Автор: Литвин Андрей Юрьевич

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены основные факторы и учетные показатели, вли яющие на расчет мультипликативного эффекта в различных отраслях экономики. Исследованы условия и факторы, влияющие на способность туризма вызывать изменение мультипликативного эффекта. Произ ведена классификация показателей учетной информации, позволяющая объективно оценить исследуемые статистические данные, используемые в расчетах.

Мультипликативный эффект, туристская деятель ность, транспорт, целевая программа

Короткий адрес: https://sciup.org/140128832

IDR: 140128832

Текст научной статьи Анализ факторов, влияющих на мультипликативный эффект в региональной экономике

Как известно, показатели оценки вклада отрасли в экономику субъекта Российской Федерации являются важнейшими с точки зрения обоснования необходимости направления государственных и частных инвестиций в определенную сферу деятельности.

Рассматривая наиболее привлекательные отрасли и сферы деятельности Северо-Западного федерального округа с точки зрения привле- чения инвестиционных ресурсов, по мнению автора, следует акцентировать внимание на исследовании механизма не только влияния, но и формирования мультипликативного эффекта от наиболее перспективных видов экономической деятельности. К таковым, например, можно отнести туризм и транспорт, так как территория Северо-Западного федерального округа представляет собой социально-экономическое пространство, которое является общностью природно-экономических, демографических, геополитических и иных условий, в рамках которого формируется общерегиональный социально-экономический комплекс, включающий объекты инфраструктуры федерального значения, обеспечивающий удовлетворение общих интересов и потребностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа.

Геополитические и экономические изменения привели к существенной трансформации роли Северо-Западного федерального округа в экономике Российской Федерации. Сформировалась главная функция округа – обеспечение внешнеэкономических связей России с Европейским союзом и рядом других регионов мира. Это обусловило быстрое развитие транспортной инфраструктуры и трансграничного сотрудничества, а также ориентацию значительной части бизнеса на обслуживание внешнеэкономических связей [1].

В обслуживании внешнеэкономических связей прежде всего участвует инфраструктура, входящая в сферу туризма. Глобальная тенденция современного мира характеризуется возрастанием роли и значения туризма для личности, общества и государства и требует всестороннего изучения и анализа.

Туристские поездки в современном мире – это неотъемлемая часть жизни человека, связанная с реализацией его права на отдых и досуг, свободу передвижения, права на доступ к культурным ценностям, а также иных общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Наряду с этим туризм выполняет социально-экономические, культурно-экологические, международные и иные функции.

Широко признан мультипликативный эффект туризма, под которым понимается его способность, благодаря инициации спроса, вызывать необходимость развития многих удовлетворяющих этот спрос производств на территориях, посещаемых туристами. Как правило, имеются в виду не только те организации, существование которых обусловлено работой непосредственно с туристами (туроператоры, турагенты), но и средства размещения, организации общественного питания, транспорт, музеи, театры, иные объекты туристского показа, т. е. организации, которые в той или иной степени участвуют в обслуживании туристов. Поэтому является актуальным исследование условий и факторов, влияющих на способность туризма вызывать изменение мультипликативного эффекта, а также разработка классификации показателей учетной информации, позволяющих объективно оценить исследуемые статистические данные, используемые в расчетах.

Исходя из сложившейся методологии исследования сферы туризма в России туризм рассматривается не только как путешествия отдельных граждан, но и как сложный межотраслевой объект государственно-правового воздействия.

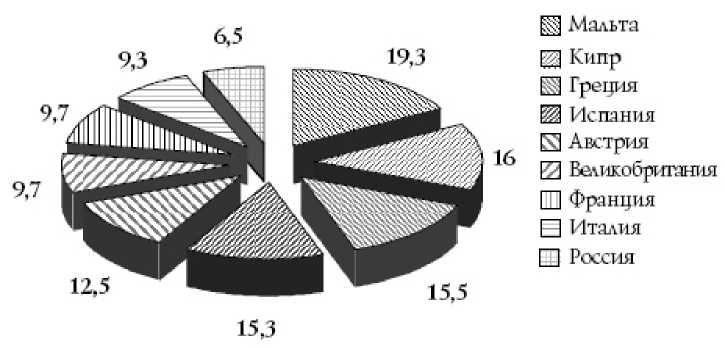

Так, в 2012 г. общемировой показатель поступлений от международного туризма вырос на 4% и составил 1,075 триллиона долларов [2]. Российскими туристами в прошлом году было совершено около 50 млн путешествий по территории Российской Федерации и за ее пределами. Доля туризма в валовом внутреннем продукте России (ВВП) составила 2,6%, а с учетом мультипликативного эффекта – 7% [3; 4]. На диаграмме показаны доходы от туризма в ВВП страны [5].

Однако на фоне стремительного роста числа путешествий граждан, возрастания роли и значения туризма для Российской Федерации увеличивается и количество внутренних и внешних угроз безопасности, которые становятся все более разрушительными и менее предсказуемыми. Опасности природного и техногенного характера, включая чрезвычайные экологические ситуации, часто сопровождают туристов во время их путешествий.

За 2006–2010 гг. в рамках внутреннего туризма только в 59 субъектах Российской Федерации при занятии активными видами туризма погибли 1089 человек, пропали без вести 267 туристов, 6627 получили травмы различной степени тяжести. В 2010 г. российскими туристами при совершении международных путешествий было заключено 2 316 729 договоров страхования от несчастных случаев и болезней, страховые выплаты по которым составили 450 890 тыс. руб. [6].

□ Россия

^ Мальта

Ш Кипр

^ Греция

□ Испания

И Австрия

^ И Вемжобригаиия

□ Франция

В Италия

Рисунок

Доходы от туризма в ВВП страны с учетом мультипликативного эффекта [5]

В 2009–2010 гг. за страховой помощью обратились около 152 000 российских туристов, находившихся за рубежом, 78 человек погибли, 35 277 получили травмы.

В течение 2011 г. медицинская помощь потребовалась более чем 1200 российским туристам, которые путешествовали по двум крупнейшим туристским регионам Турецкой республики (Анталья и Мугла), 43 человека погибли, 167 человек получили травмы в ДТП. За 2007–2011 гг. общий объем финансовых компенсаций, выплаченных туристам страховыми организациями по договорам страхования гражданской ответственности туроператоров, составил более 125 млн руб. [7].

В международном рейтинге туристской конкурентоспособности, который ежегодно определяется экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ), Российская Федерация в вопросах обеспечения безопасности туризма пока занимает 113-е место из 139 государств [8].

Основная туристская деятельность, как и любая другая хозяйственная деятельность, осуществляется в регионах РФ. При этом каждый регион имеет собственные, присущие только ему туристско-рекреационные условия и факторы осуществления туристско-рекреационной деятельности: туристско-рекреационные ресурсы, особенности их размещения, инфраструктуру, территориальную и отраслевую структуру управления, образуя тем самым как специфические региональные туристско-рекреационные пространства (территориальные зоны), кластеры, так и саму систему экономического обеспечения региональной туристской деятельности. В настоящее время российская туристская индустрия представлена более чем 11 700 гостиницами и другими коллективными средствами размещения, классификация которых регламентируется приказом Минкультуры РФ [9], а также 4770 туроператорами, гражданско-правовая ответственность которых перед туристами застрахована на общую сумму 75 млрд руб. В производство товаров, работ и услуг в сфере туризма вовлечено более 20 видов экономической деятельности, предоставляющих работу более чем 2,6 млн человек.

В соответствии с целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [10] в 2011–2014 гг. в России запланирована реализация пилотных проектов по созданию туристских и автотуристских кластеров, которые окажут существенное влияние на систему экономического обеспечения региональной туристской деятельности.

Таким образом, на отдельных территориях регионов, формирующих в совокупности перспективные туристские направления Российской Федерации, создаются условия для ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных отраслей национальной экономики.

По мнению экспертов, реализация программы обеспечит создание 2–5 тыс. рабочих мест (с учетом мультипликативного эффекта) и увеличение туристского потока на 200–400 тыс. человек. Бюджетный эффект от реализации программы выражается в предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая внебюджетные фонды) в процессе и по результатам реализации мероприятий программы, а также в экономии средств федерального бюджета.

Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением занятости населения и экономическим развитием регионов.

С учетом большого количества инвестиционных проектов, показатели эффективности указанной программы определяются на основе оценок сроков окупаемости отдельных проектов с учетом их удельного веса в общих расходах. При этом мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта в туристской сфере (минимальный уровень оценки мультипликативного эффекта).

Как известно [12], превращение объективно существующих экономических возможностей региона в его способность удовлетворять все туристские потребности в количественном и качественном отношении, возможно только с возникновением и осуществлением региональной туристской деятельности путем ее экономического обеспечения и посредством хозяйственного механизма – специфического инструмента воспроизводства туристского продукта.

Одним из основных методических документов, позволяющих получить достоверную информацию о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации, воспроизводстве туристского продукта, является приказ Федерального агентства по туризму № 69 от 18.07.2007 г. [13].

В настоящее время различные учетные показатели сферы туризма содержатся в более чем 50 статистических формах.

Например, из формы № 8-НК «Сведения о деятельности музея» следует воспользоваться информацией о количестве посетителей, содержащейся в разделе VI (строка 25); а форма № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской фирмы» – в строке 55 содержит информацию о численности обслуженных туристов в данном регионе. При этом обследование проводится на наиболее посещаемом туристском объекте (объектах) в субъекте Российской Федерации, в разгар туристского сезона, с учетом среднегодового уровня загрузки имеющихся на территории субъекта Российской Федерации коллективных средств размещения (КСР) и в случае его низкого значения, принимаются во внимание причины, по которым туристы предпочитают другие способы временного проживания.

Для расчета туристского потока в субъекте Российской Федерации по итогам года используются данные, позволяющие рассчитать объем туристского потока, таблица 1. Объем туристского потока – важнейший показатель состояния туристского рынка. Его динамика является одним из главных индикаторов эффективности государственной политики в сфере туризма, дает ориентиры выработки стратегии и тактики действий субъектам туристского рынка.

В результате обследований формируются данные по таким показателям, как оборот сферы туризма, налоговые поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от сферы туризма, количество занятых в сфере туризма.

Для более детального, поквартального расчета туристского потока в регионе используется таблица 2.

Таблица 1

Объем туристского потока субъекта РФ в 20_ году

|

№ |

Наименование показателей |

|

1 |

Количество коллективных средств размещения (КСР)/номеров/мест, всего, ед. |

|

2 |

Средний коэффициент загрузки КСР по региону (К), % |

|

3 |

Число туристов, размещенных в КСР, всего |

|

из них: |

|

|

3.1 |

граждан России |

|

3.2 |

иностранных граждан |

|

4 |

Число туристов, размещенных не в КСР, всего |

|

из них: |

|

|

4.1 |

граждан России |

|

4.2 |

иностранных граждан |

|

5 |

Коэффициент досчета Q |

|

6 |

Общий объем туристского потока в регионе из них |

|

6.1 |

граждан России |

|

6.2 |

иностранных граждан |

Таблица 2

Объем туристского потока субъекта РФ в _ квартале 20_ года

|

№ |

Наименование показателей |

|

1 |

Количество коллективных средств размещения (КСР), представивших квартальный отчет по форме N 1-КСР (краткая), всего, ед. |

|

2 |

Средний коэффициент загрузки КСР (К1), сдавших отчет в отчетном периоде, % |

|

3 |

Число туристов, размещенных в КСР, всего |

|

из них: |

|

|

3.1 |

граждан России |

|

3.2 |

иностранных граждан |

|

3.3 |

число туристов, размещенных в представивших квартальную отчетность КСР, всего |

|

из них: |

|

|

3.3.1 |

граждан России |

|

3.3.2 |

иностранных граждан |

|

3.4 |

число туристов, размещенных в не представивших квартальную отчетность КСР, всего |

|

из них: |

|

|

3.4.1 |

граждан России |

|

3.4.2 |

иностранных граждан |

|

4 |

Число туристов, размещенных не в КСР, всего |

|

из них: |

|

|

4.1 |

граждан России |

|

4.2 |

иностранных граждан |

|

5 |

Общий объем туристского потока в регионе , всего |

|

из них: |

|

|

5.1 |

граждан России |

|

5.2 |

иностранных граждан |

Как следует из анализа таблиц 1 и 2, объем туристского потока в субъекте Российской Федерации измеряется в «количестве человек». В результате, один и тот же турист при посещении одной и той же территории будет учтен несколько раз, в зависимости от того, сколькими средствами проживания он воспользовался в этот период. Следовательно, анализируемые сведения будут представлять не величину туристского потока, а число поездок.

При формировании учетных показателей необходимо различать понятия «турист» и «экскурсант», ключевым признаком отличия, которых является период пребывания: если, это период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляется не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания, то это турист; если период пребывания менее 24 часов без ночевки – экскурсант.

Следовательно, главные отличия экскурсанта от туриста – это пребывание менее суток и отсутствие ночевки в месте пребывания. Так, многие популярные среди туристов дистинации, например города Московской и Ленинградской, Псковской и Тверской областей часто являются транзитными пунктами туристических маршрутов или маршрутами выходного дня и посещаются, как правило, экскурсантами. В качестве туристов эти люди будут учтены в тех пунктах своего маршрута, где они размещены в КСР, или (если они временно проживают на круизном судне) по месту регистрации организации – собственника круизного судна. Но по отношению к транзитным местам посещения они – экскурсанты.

Методы обследования должны предусматривать механизм отделения туристов от однодневных посетителей и местных жителей.

Определение вклада сферы туризма в экономику субъекта Российской Федерации производится с учетом мультипликативного эффекта туризма на основе экспертных оценок. Экспертные оценки базируются на результатах проведения специальных обследований, которые включают специальные вопросы, касающиеся суммы и видов расходов туристов. Кроме того, для определения мультиплика- тивного эффекта от туризма в обследование включаются организации, связанные с обслуживанием туристов: коллективные средства размещения, предприятия общественного питания, средства транспорта, культурные, зрелищные, спортивные организации, природные, исторические и другие объекты.

Как было отмечено, развитие туризма неразрывно связано с развитием элементов системы экономического обеспечения, объектов инфраструктуры, одной из которых является транспортная инфраструктура. В настоящее время в России идет реализация целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» [11].

Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской Федерации.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе страны. Как известно, ослаблены позиции гражданской авиации и внутреннего водного транспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала страны. Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта, где имеют место наибольшие потери и диспропорции [7].

Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства страны и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов. Наиболее существенны различия между европейской частью Российской Федерации и региона- ми Сибири и Дальнего Востока. Различия в транспортном обеспечении между субъектами Российской Федерации достигают недопустимого уровня.

На момент начала реализации программы пять субъектов Российской Федерации не имели железных дорог, 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Из-за отсутствия транспортного железнодорожного обеспечения не осваиваются 23 разведанных крупных месторождения природных ресурсов. Различия между отдельными субъектами Российской Федерации по плотности дорог с твердым покрытием в расчете на 1000 кв. км достигают 450 раз.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85% увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15,7%, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

По оценкам экспертов, потери Российской Федерации, обусловленные неразвитостью и низкой пропускной способностью сети автомобильных дорог, составляют 3 % валового внутреннего продукта, что в шесть раз выше, чем в странах Европейского союза.

Доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, достигла 29% (14 тыс. км), а в пределах Московского транспортного узла – более 60%. Около 50% общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития страны.

Транзит через территорию Российской Федерации составляет менее 1% товарооборота между странами Европы и Азии, то есть используется только 5–7% ее транзитного потенциала.

Создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры позволит обеспечить территориальную целостность государства, интеграцию регионов России в единое экономическое и оборонное пространство, ускорить развитие мультимодальных перевозок, обеспечить выходы к труднодоступным сырьевым базам, комплексное освоение Сибири и Дальнего Востока, снизить долю транспортных издержек в стоимости готовой продукции.

С учетом большого количества инвестиционных проектов, включенных в вышеуказанную программу, а также предварительного характера проработки большинства из них показатели эффективности программы определяются на основе экспертных оценок сроков окупаемости отдельных проектов с учетом их удельного веса в общих расходах. При этом мультипликативный эффект в нетранспортных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта на транспорте.

Приведенный в программе [7] мультипликативный эффект формируется за счет следующих основных факторов:

-

• роста производительности труда за счет внедрения новых технологий работы;

-

• увеличения объема и качества перевозок, что обеспечит сокращение потерь при перевозках грузов;

-

• снижения потребности в материальных ресурсах за счет проведения модернизации инфраструктурных объектов и подвижного состава;

-

• создания дополнительных рабочих мест в регионах в связи с расширением объектов производственного назначения и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

-

• внедрения ресурсосберегающих технологий.

Таким образом, туризм как сфера экономической деятельности обладает значительным мультипликативным эффектом, рост туристского потока на территории инициирует развитие всего комплекса взаимосвязанных отраслей: транспорта, гостиничного обслуживания, общественного питания, дорожного строительства, розничной торговли и др. и служит мощным ускорителем регионального развития.

Список литературы Анализ факторов, влияющих на мультипликативный эффект в региональной экономике

- Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года».

- World Tourism Organization UNWTO « В 2012 году доходы от международного туризма выросли на 4%» URL:www.media.unwto.org/ru/press-release/2013-05-15/v-2012-godu-dokhody-ot-mezhdunarodnogo-turizma-vyrosli-na-4 (дата обращения: 15.05.2013).

- Туризм в цифрах. М.: ИИЦ "Статистика России", 2011. С. 39.

- INFOX.RU Доля туризма в российском ВВП достигла около 7%URL:www.infox.ru/tourism/russia/2011/12/13/Dolya_turizma_v_ross.phtml (дата обращения: 13.12.2011).

- Webeconomy.ru Международный туризм. URL:www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=977&type=news (дата обращения: 17.12.2012).

- Писаревский Е. Л. Туризм и обеспечение его безопасности: административно-правовой аспект: Монография. М.: Юрист, 2011. 496 с.

- Данные МЧС России, ФСФР, Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Генерального консульства Российской Федерации в Анталье (Турецкая Республика)//Материалы итоговой коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2010 г.) (документ опубликован не был).

- Отчет 2011 г. о конкурентоспособности в туристской индустрии. Управление в условиях турбулентности. Всемирный экономический форум. URL: http://www.weforum.org (дата обращения: 13.12.2011).

- Приказ Минкультуры России от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».

- Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 18.09.2012) «О федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)”»

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 (ред. от 27.12.2012) «О Федеральной целевой программе “Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)”»

- Шайдаров А. Ю. и др. Хозяйственный механизм формирования и реализации туристского потенциала региона: Монография. СПб.: Д.А.Р.К., 2005.

- Приказ Федерального агентства по туризму от 18 июля 2007 г. № 69 «Об утверждении порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации».