Анализ финансово-энергетических взаимосвязей в системе "природа - общество - человек"

Автор: Шадров Константин Николаевич

Статья в выпуске: 4 (45) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной работе обсуждается проблема интегрального измерения в социальных и экономических системах. Рассмотрены различные теории интегральной стоимости. Установлено, что только энергетические меры соответствуют установленным требованиям.

Социальные и экономические системы, интегральное измерение, теория стоимости, золотой стандарт, трудовая теория стоимости, закон сохранения мощности, полезная энергия, товарооборот, энергетическое обеспечение денег

Короткий адрес: https://sciup.org/14123087

IDR: 14123087 | УДК: 336.74

Текст научной статьи Анализ финансово-энергетических взаимосвязей в системе "природа - общество - человек"

Ещё в древности потребности товарооборота привели к выделению денег как особых товаров, через которые было удобно измерять стоимость других товаров. Наиболее удобными оказались различные металлы и их сплавы; применялись и другие средства измерения стоимости. Благодаря деньгам как интегральному измерителю были преодолены ограничения натурального обмена, стало возможным формирование многоотраслевого хозяйства с широкой номенклатурой производимых товаров и услуг [2, стр. 16-17].

Обеспечение товарооборота выявило необходимость соответствия средств платежа ряду критериев:

-

- интегральность — измерение в одной величине;

-

- стабильность — сохранение свойства эквивалентности, т.е. измерение с достаточной для участников товарообмена точностью;

-

- объективность — отражение физических условий ограничений по производству и распределению совокупности товаров и услуг.

С ускорением научно-технического прогресса потребности товарооборота стали заметно превышать запасы денежных металлов, что вынудило к XVIII-XIX вв. перейти к масштабному использованию бумажных денег и долговых инструментов. При этом декларировалась привязка бумажных денег к золоту и возможность его получения соответствии с установленным курсом.

Однако дефицит монетарного золота и серебра непрерывно увеличивался, поэтому в первой половине ХХ века постепенно одна страна за другой ввели запрет физическим лицам обменивать бумажные деньги на золото. Наконец, в 1976-м году сформировалась современная Ямайская валютная система, при которой произошла окончательная отвязка эмиссии валют от физических ограничений реального мира. В такой системе деньги сами стали товаром, но с уникальной особенностью — его «производство» не имеет физических ограничений.

Либерально-монетаристская идеология, на которой базируется Ямайская валютная система, провозглашает, что на т.н. «свободном рынке» достигается максимальная эффективность — оптимальный баланс потребностей и производственных возможностей, оптимальный уровень цен и движение финансов, а в международном масштабе — справедливые (эквивалентные) обменные курсы. Соответственно, после внедрения этой системы ожидалось резкое сокращение кризисных явлений и обеспечение гармоничного всестороннего развития в глобальном масштабе.

Однако отсутствие ограничений привело, по справедливому замечанию бывшего главы ФРС США А. Гринспена, к «неограниченному расширению кредита»: « Владелец государственной облигации или банковского депозита… убежден, что обладает законным правом требования на реальный капитал. Но на самом деле объем выпущенных требований теперь превышает сумму реального капитала…» [26, стр. 93-98]. Обозначенный А. Гринспеном разрыв отмечен многими исследователями [2, стр.15; 15, стр. 351-352; 23, стр. 49-50; 9, стр. 1-23; 25, стр.397-405; и др.].

Ряд примеров подтверждают отрыв финансов от физической основы экономики.

К апрелю 2010 г. объём ежедневной торговли валютами в мире достиг 4 трлн. долл. США, и это только объём учтённых сделок [28, стр.7]. Мировой экспорт за тот же год составил всего около 15 трлн. долл. США [27].

Ярким примером дисбаланса на товарном рынке выступают торги нефтью, на которых «на долю операций с фактическими объёмами сырья стало приходится около 1-2% биржевых сделок. Остальная часть — это оборот «бума.жной нефти» [10, стр. 19-20].

Согласно статистическим данным Всемирного банка совокупный ВВП стран мира за период 1960-2017 гг. вырос от 1,37 трлн. до 80,93 трлн. долл. США, что соответствует росту примерно 7,5% в год.[29] Следует иметь в виду, что номинальный ВВП отображает, в первую очередь, рост денежной массы и объём финансовых инструментов, находящихся в обороте, а не реальный рост производства и производительности труда. Из-за неустойчивости денег как измерителя к номинальным значениям применяется дефлятор, а межстрановые сравнения проводятся на основе паритета покупательных способностей (ППС) валют. Однако и дефлятор, и ППС валют определяются экспертными методами, т.е. также могут быть подвергнуты критике из-за заложенного в них субъективизма экспертов [24, стр. 34-35].

В то время как производство товаров и услуг, как и всегда ранее, физически ограниченно, объём финансовых операций в десятки раз превышает потребности реальной экономики по обеспечению товарооборота. Таким образом, денежные измерители всё сильнее расходятся с объективной физической основой экономики.

Использование неустойчивых денежных измерителей делает неизбежным повторение кризисных явлений, предопределяет неустойчивость развития как отдельных стран, так и мира в целом.

Поэтому сегодня для достижения устойчивого развития социальных и экономических систем приобретает особую актуальность задача обоснования интегрального измерителя, который должен установить связь средств платежа с физическими ограничениями реальной экономики.

Не смотря на огромное многообразие используемых в управлении социальными и экономическими системами величин, кроме золотого эквивалента можно выделить всего две развитые системы взглядов на интегральное измерение с опорой на объективную естественнонаучную основу: трудовая теория стоимости и энергетический подход.

Идея о том, что рабочее время, затраченное на производство товара, является измерителем всего произведённого встречается ещё в «Никомаховой этике» у Аристотеля: « ...расплата будет иметь место, когда справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец относился к башмачнику, как работа башмачника к работе земледельца» [1, стр.156]. Подробно трудовая теория стоимости рассматривается в работах А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса. Эти и другие авторы осмысляли тезис о том, что время, затраченное на работу, может выступать всеобщим эквивалентом стоимости. Поскольку время — физическая величина, то трудовая теория стоимости представляет собой попытку физического, т.е. объективного, описания социально-экономических систем.

Однако сами основоположники трудовой теории стоимости указывали на серьёзные ограничения её применимости. Уже А.Смит признавал, что рабочий час как единица измерения результатов производства является приемлемым «лишь при особых, искусственных условиях «раннего и примитивного» общества» .[5, стр. 35] В свою очередь, Д.Рикардо указал на то, что трудовая теория стоимости не имеет общеобязательного характера и потому применима только для анализа некоторых упрощённых моделей. [5, стр. 86] Указывая, что благодаря труду стоимость воплощается в товаре, К.Маркс использовал понятия «необходимое время» и «добавочное время» лишь в порядке иллюстрации механизмов эксплуатации в классовом обществе, и не настаивал на использовании времени как универсального измерителя производимых товаров и услуг. [19, стр. 39]

Более поздние исследователи пытались решить проблему соизмерения различных видов труда, привлекая такие понятия как «простой труд», «сложный труд» и соответствующие им «поправочные коэффициенты». Но такое смешивание объективного измерения в единицах времени с субъективно устанавливаемыми «поправочными коэффициентами» означает отход от изначально декларируемого интегрального измерения на основе физической величины к измерению комплексному на основе смешения объективных и субъективных факторов. [8, стр. 29-30; 7, стр. 45-46; 14]

Вышеобозначенные ограничения и противоречия трудовой теории стоимости являются неизбежным следствием использования физической величины без опоры на физические законы и делают невозможным использовать время как интегральный измеритель товарооборота.

Сегодня особый интерес представляет энергетический подход. Он предлагает физическое описание социоприродной системы как открытой системы, потребляющей поток энергии на входе и поставляющей на выход потери и полезную энергию, воплощённую в товары и услуги.

Зачатки энергетического подхода к анализу социально-экономических систем появились ещё в XVIII веке практически одновременно с рождением политэкономии. Французские физиократы, в частности, Ф. Кенэ и Ж. Тюрго, указали на то, что социальноэкономическая система потребляет из природы ресурсы и на их основе производит товары и услуги [4, стр. 128-129]. Физиократы показали, что благосостояние общества определяется количеством потребляемых ресурсов и достигнутым организационно-технологическим уровнем.

Физиократы также заметили, что повышение организационно-технологического уровня «производительного класса» позволяет высвободить работников для развития других отраслей. Более поздние исследования подтверждают этот тезис: «...по мере роста продуктивности сельского хозяйства и обретения им товарного характера избыточное для занятости в сельском хозяйстве население перетекало в города и образовывало собой трудовые ресурсы всех прочих отраслей экономики и сфер деятельности общества. В итоге в начале XXI века, как показывает социальная статистика так называемых «развитых стран», в них непосредственно в сельском хозяйстве занято всего лишь порядка 5-10 % населения».[11, стр. 18] С развитием орудий труда и совершенствованием технологий росли возможности по выделению отдельных видов специализированного труда — управление, военное дело, медицина, архитектура, религия, литература и т.д., — не связанных с необходимостью обеспечить физическое выживание.[3, стр. 51-52; 20, стр. 194] Верно и обратное: при сокращении ресурсной базы и технологической деградации социальноэкономической системы сокращается количество врачей, учёных, учителей, артистов и т.д., не занятых, по представлениям физиократов, «производительным трудом».

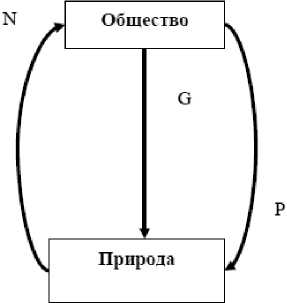

Следует заметить, что в размышлениях физиократов понятие энергии ещё не фигурировало в явном виде. Основу собственно энергетического подхода к анализу социально-экономических систем заложил во второй половине XIXв. С.А. Подолинский. Он вышел за рамки физиократической догмы о сельском хозяйстве как единственном «производительном классе» и предложил энергоэкономическое описание труда не только для сельского хозяйства, но и для промышленности, образования, транспорта, искусства и др. Логика исследователя такова, что он сначала раскрывает метод энергетического анализа труда на частных примерах, а затем переходит к обобщению на макроуровне. Именно С.А. Подолинский показал, что общество является открытой системой, которая потребляет на входе поток полной энергии, преобразует его с определённым КПД и получает на выходе поток свободной энергии, воплощённый в товары и услуги. [22, стр. 116-117] Схематическое изображение концепции С.А. Подолинского представлено на рис. 1. [6, стр. 28]

Рис. 1. Схематическое изображение энергооборота в процессе труда в социально-экономической системе, где N — поток полной энергии, G — потери, P — поток свободной энергии.

Развитие науки, рост энерговооружённости производства и проникновение техногенной энергии во все сферы жизни общества позволил на новом уровне осознать социально-экономические системы как преобразователи энергетических потоков.

П.Г. Кузнецов показал, что закон функционирования социально-экономических систем является частным проявлением более общего физического закона — закона сохранения мощности.[16, стр. 282-308] Он ввёл понятие «элементарного технологического процесса» , который рассматривал как энергетический преобразователь наподобие схемы энергооборота С.А. Подолинского. [17, стр. 8-11] П.Г. Кузнецов описал социальноэкономические системы, в том числе мир в целом, как совокупность элементарных технологических процессов или «обобщённую машину» [21, стр. 8-9].

Аналогично элементарному технологическому процессу в социально-экономической системе как обобщённой машине также выделяют следующие параметры:

-

- на входе в систему полная энергия (N) . Количество энергии на входе в систему задаёт верхний предел, теоретический максимум производства полезного продукта.

-

- на выходе системы потери (G) . Это отходы, в том числе в виде брака, порчи, нецелевого использования и т.д., сокращающие возможности по производству полезного продукта.

-

- на выходе системы полезная энергия (P) . Это реальные возможности системы, воплощаемые в производимый полезный продукт.

-

- обобщённый КПД системы . Каждый элементарный технологический процесс в системе характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД). Соответственно, обобщённая машина также обладает некой совокупной эффективностью, которую можно назвать «обобщённым КПД» или, как предложил П.Г. Кузнецов, «коэффициентом совершенства технологии». [16, стр. 304]

Использование термодинамических законов позволило принципиально упростить моделирование социально-экономических процессов и систем благодаря использованию энергии как интегрального измерителя.

Ещё в 1975-м году на основе статистических данных ООН и Международного банка реконструкции и развития П.Л. Капица обнаружил линейную зависимость валового национального продукта от количества потребляемой энергии: «В пределах естественной флуктуации видно, что существует простая пропорциональность» . [12, стр. 34-43] Вслед за ним Л.Ларуш повторяет близкий по смыслу тот же тезис: «Общее потребление… соответствует величине, которую современная практика называет «энергией системы». Желаемое возрастание отношения общего выпуска продукции к «энергии системы», воплощенной ранее в производственном процессе, функционально соответствует относительной «свободной энергии» этого общества как процесса. Отношение этой «свободной энергии» к «энергии системы» коррелирует с продуктивностью этого общества, рассматриваемого в целом». [18, стр. 12]

Важно заметить, что описываемая П.Л. Капицей и Л. Ларушем «простая пропорциональность» была искажена отрывом средств платежа от физических ограничений в связи с переходом к Ямайской валютной системе, которая привела к взрывным темпам роста эмиссии денег и финансовых продуктов.

В товарообороте поток денег движется навстречу потоку товаров и услуг, т.е. потоку полезной энергии, воплощённой в товарах и услугах. Соответственно, можно рассчитать «обменный курс» между деньгами и полезной энергией [13, стр. 22-23]. Этот курс называется энергетическим обеспечением средства платежа. Так, по состоянию на 2010-й год 1 рубль был в среднем обеспечен 0,134 кВт×ч полезной энергии в России, а 1 доллар США — 0,7 кВт×ч в США. Можно рассчитать обеспечение и в единицах мощности; при этом следует иметь в виду конкретный период времени так как количество полезной энергии, воплощённой в товарообороте, зависит от времени, которое работала «обобщённая машина». По этой причине удобнее использовать величину энергии, не требующей учёта таких обстоятельств. Из соотношения энергетического обеспечения рубля и доллара в 2010-м году следует эквивалентный обменный курс 5,23 руб./$, который отличается от среднегодового курса ЦБ РФ 30,37 руб./$ в пять с лишним раз. Это означает, что при внешней торговле за доллары США Россия недополучает в неявном виде огромные средства.

Что интересно, эквивалентный обменный курс, рассчитанный в соответствии с широко признанной теорией паритета покупательной способности валют, также резко отличается от номинального; на тот же 2010-й год по данным МВФ он должен был составить

15,35 руб./$ [27]. Как видно, курс по энергообеспеченности не совпадает с курсом по ППС, хотя оба метода апеллируют к реальной экономике. Тут важно иметь в виду, что в ценах «корзины товаров», составляемой по методу ППС валют, уже заложен результат неэквивалентности обмена. Также следует учесть, что методология расчёта ППС опирается на экспертные оценки, а метод на основе энергообеспеченности — на естественнонаучные основы [24, стр. 34-35].

Дальнейшим шагом в развитии в задачах управления может стать переход от энергетического обеспечения к энергетическому стандарту средств платежа как способ возврата деньгам жёсткой связи с обслуживаемым ими товарооборотом. Отдельно необходимо подчеркнуть, что энергию для обеспечения не нужно запасать, она уже воплощена в товарообороте, а энергетический стандарт выступает исключительно расчётной величиной. Внедрение энергетического стандарта позволит вернуть средствам платежа тесную связь с товарооборотом и будет содействовать сокращению кризисных явлений, вызываемых сегодня неустойчивостью денежных измерителей и их оторванностью от физических основав социальных и экономических систем.

Список литературы Анализ финансово-энергетических взаимосвязей в системе "природа - общество - человек"

- Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. - М.: Мысль, 1983. - 830 с.

- Арменский А.Е., Арменский В.В. Модели финансовых кризисов и способы выхода из них // Устойчивое развитие: наука и практика. Электрон. науч. журн. № 2, 2009. URL: http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2010/02/Armenskii_Armenskii_Modeli_finansovih_krizisov2.pdf (дата обращения: 10.09.2019г.).

- Берн Э. Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп / Эрик Берн; [пер. с англ. А. Грузберга]. - М.: Эксмо, 2009. - 512 с.

- Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. / Пер. с анrл. под ред. А.А. Фофонова. - СПб.: Экономическая школа. 2008. 352 с.

- EDN: QSPSHF

- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994, 676с.