Анализ флоры отмелей пойменных водоемов окрестностей Хабаровска

Автор: Касаткина А.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения флоры прибрежных отмелей реки Амур вблизи Хабаровска (Нижний Амур) в пределах расширения поймы. Нами было обнаружено 108 видов сосудистых растений на отмелях вдоль речного русла, по берегам припойменных озер и пойменных стариц. Анализируется флористическое, таксономическое, эколого-ценотическое и экотопическое разнообразие видов. Обсуждается своеобразие отмельной флоры Амура. Выделено «ядро отмельной флоры» (24 вида). Оно насыщено эндемиками бассейна Амура (Chenopodium amurense, Corispermum elongatum, C. macrocarpum, Gnaphalium mandshuricum, Juncus amuricus, Polygonum sabulosum, Rumex amurensis, Scirpus komarovii, Symphyllocarpus exilis, Veronica maximowicziana). По продолжительности жизни виды «ядра» являются эфемерами с коротким периодом вегетации. Среди представителей «ядра» имеется редкий и нуждающийся в охране вид на территории России - Coleanthus subtilis.

Отмельная флора, нижний амур, экологические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328844

IDR: 14328844 | УДК: 574+581.5(571.620)

Текст научной статьи Анализ флоры отмелей пойменных водоемов окрестностей Хабаровска

Прибрежные отмели - особые местообитания, находящиеся под прямым воздействием экологических факторов пойменностии аллювиальности [1, 10, 11]. Периодическое затопление паводковыми водами и накопление аллювиальных отложений создают неблагоприятные условия для развития растений. Прибрежные отмели представляют собой экотон в пограничной зоне контакта водных объектов и суши, который испытывает влияние водного объекта с одной стороны, и водораздельных территорий с другой стороны [8].

Своеобразие амурской отмельной флоры связано с условиями муссонного климата, особенностями гидрологического режима и аккумулятивного стока р. Амур [3]. Растительность прибрежных отмелей Амура изучалась А.П. Нечаевым и З.И. Гапекой [7], Д.Ю. Цыреновой [13], М.В. Крюковой [6]. В целом хорошо освещен ее видовой состав. Между тем экология видов отмельной флоры Амура, структура и динамика их популяций остаются малоизученными. Отмельная флора, как динамичный и постоянно омолаживающийся тип растительности, может служить чутким биоиндикатором естественных и антропогенных изменений в пойменной среде.

Цель данной работы - анализ отмельной флоры р. Амур на хабаровском отрезке поймы реки. Новизна исследования заключается в том, что впервые была выявлена экотопическая дифференциация амурской отмельной флоры. Это дало нам возможность проанализировать разнообразие изученной флоры в связи с конкретными экологическими условиями. В задачи исследования входили: инвентаризация, оценка флористического разнообразия, определение таксономической, ареа-логической, эколого-ценотической и экотопической структуры изученной флоры в окрестностях Хабаровска как ботанико-географической составляющей отмельной флоры Амура в целом.

Район исследования располагается на участке естественного расширения поймы реки Амур напротив г. Хабаровска, где пойма реки представляет собой сложную систему проток, рукавов и водоемов, перемежающихся с островами, осередками и мелями.

В данной работе использованы собственные материалы, собранные в 2012 г. вблизи г. Хабаровска в окрестностях станции Тельмана, Покровская, Приамурская; сел Сергеевка и Князе-Волконское. Кроме того, по теме изучены коллекции научного Гербария кафедры биологии и географии Дальневосточного государственного гуманитарного университета.

Исследования проводились с мая по сентябрь в ходе маршрутных экскурсий. Список видов выявлялся на основании геоботанических описаний на пробных площадках с размером 1x1 м (около 50). Виды определены по изданию «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» 1985-2006 гг. (т. 1-9), и составлены их полные списки. Нами выделены субстратные группы по механическому составу аллювия: 1 - галечниковая (субстрат -прирусловый аллювий в виде песка с гравием и галькой); 2 - песчаная (субстрат - прирусловый перемытый разнозернистый песок без наилка либо пойменный более мелкозернистый песок с наилком; 3 - глинистая (субстрат - старичные тонкие глины поверх песчаного слоя); 4 - иловатая (субстрат - старичные голубовато-серые илистые осадки); 5 - торфянистая (субстрат - старичные илистые осадки с прослойками торфа). Нам важно было установить ценотическое окружение отмельных видов. Для отнесения конкретного вида в определенную эколого-ценотическую группу и к жизненной форме были использованы сведения из региональных флористических сводок [2, 9,14].

Статистическая обработка флористических списков проводилась с использованием коэффициента сходства Съеренсена-Чекановского. Построение диаграмм производилось в программе MS Excell.

Принятые сокращения: цифрами обозначены субстратные группы. Эколого-ценотические группы: Приб- вод. - прибрежно-водные, Руд. - рудеральные, Адв. -адвентивные, Бол. - болотные, Луг. - луговые, ЛБ. - лугово-болотные, У - уремные, Отм. - отмельные, Вод. -водные. Ареалогические группы: Пл. - плюрирегиональ-ная, ЕАзСАм - Евразиатско-североамериканская, Ваз -Восточноазиатская, ЕАз - Евроазиатская, АмЯп - Амуро-японская, Ам - Амурская, АзАв - Азиатско-австралийская.

Аннотированный список изученных видов:

Alismat асе ае:\. Alisma orientate (Sam.) Juz -Частуха восточная. (2, 4,5; Приб-вод; АмЯп); 2. Sagittaria natans Pall. - Стрелолист плавающий. (2, 5. Приб-вод; ЕАз); 3. S. trifolia L. var. angustifolia (Siebold) Kitag. -Стрелолист трехлистный.(4, 5; Приб-вод; ЕАз).

A s t е г а с е а е: 4. Artemisia sp. - Полынь.(3;Руд); 5. Bidens cernua L. - Череда поникающая. (2, 5; Руд; ЕАз-Сам); 6. В. maximowicziana Getting. - Череда Максимовича. (4, 5; Приб-вод; ВАз); 7. В. radiata Thuil. - Череда лучистая. (2; Руд; ВАз); 8. Centipeda minima (L.) малая A. Br. et Aschers. - Стоножка малая. (2, 3, 4, 5; Отм; Пл); 9. Galinsoga parviflora Cav. - Галинсога мелкоцветковая. (1; Адв; Пл); 10. Gnaphalium mandshuricum Kirp. - Сушеница маньчжурская. (4; Отм; Ам); 11. G. pilulare Wahlenb. - Сушеница клубочковая. (2, 5; Руд; ЕАз); 12. G. uliginosum L. -Сушеница топяная. (2, 3; Руд; ЕАзСАм); 13. Symphyllocarpus exilis Maxim. - Симфилокар-пус тощий. (2; Отм; Ам).

В г a s s i с а с е а е: 14. Rorippa camelinae (Fisch, et C. A. Mey.) Spach. - Жерушник рыжиковый. (2; Отм; Ам); 15. A. cantoniensis (Lour.) Ohwi. - Жерушник кантонский (2; Отм; АмЯп); 16. R. globosa (Turcz.) Hayek. - Жерушник шаровидный. (1, 5; Руд; ВАз); 17. R. palustris (L.) Bess. - Жерушник болотный. (1, 3, 4, 5; Руд; Пл).

С a II i t г i с h а с е а е: 18. Callitriche palustris L. -Болотник болотный. (2, 4, 5; Приб-вод; Пл).

Caryophyllaceae: 19. Psammophiliellamuralis (L.) Ikonn. - Песколюбочка постенная. (2, 4; Руд; ЕАз); 20. Spergularia rubra (L.) J.et.C. Presl. - Торичник красный. (2, 4; Руд; Пл).

С er at ophyllace ае:2\. Ceratophyllum demersum L. - Роголистник погруженный. (2, 4; Вод; Пл).

Chenopodiaceae: 22. Chenopodium album L. -Марь белая. (2, 3, 4; Руд; Пл); 23. Ch. amurense Ignatov. -Марь амурская. (2, 3; Отм; Ам); 24. Ch. bryoniifolium Bunge. - Марь брионелистная. (1, 2; Руд; ВАз); 25. Ch. ficifolium Smith. - Марь фиголистная. (1; Адв; ЕАзСАм); 26. Ch. strictum Roth. - Марь прямая. (1; Адв; ЕАзСАм); 27. Corispermum elongatum Bunge. - Верблюдка вытянутая. (1; Отм; Ам); 28. С. macrocarpum Bunge. -Верблюдка крупноплодная. (1; Отм; Ам); 29. Salsola collina Pall. - Солянка холмовая. (1; Руд; ЕАзСАм).

С у р е г а с е а е: 30. Carex appendiculata (Trautv. et Mey.) Кьк. - Осока придатковая. (5; ЛБ; ЕАз); 31. С. bohemica Schreb. - Осока богемская. (2, 5; Луг; ЕАз); 32. С. diplasiocarpa V Krecz. - Осока большеплодная. (2; Луг; ВАз); 33. С. neurocarpa Maxim. - Осока жилкоплодная. (2; Луг; АмЯп); 34. С. rhynchophysa С. А. Меу. - Осока вздутоносая. (2; ЛБ; ЕАзСАм); 35. С. esicata Meinsh. - Осока пузырчатая. (2; ЛБ; ВАз); 36. Cyperus amuricus Maxim. - Сыть амурская. (2; Отм; Пл); 37. С. difformis L. - Сыть разнородная. (2, 4; Приб-вод; Пл); 38. С. ortostachyus Franch. et Savat. - Сыть прямоколосая. (2, 4; ЛБ; ВАз); 39. Dichostylis micheliana (L.)Nees. -Дихостилис Микели. (1,2, 4,5; Отм; ЕАз); 40. D. nipponica (Franch. et Savat.) Paha. - Дихостилис ниппонский. (2, 4; Отм; АмЯп); 41. Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. -Болотница яйцевидная. (2, 4, 5; Приб-вод; ЕАзСАм); 42. Е. palustris (L.) Roem. et Schult. - Болотница болотная. (2, 3; ЛБ; ЕАзСАм); 43. Е. yokoscensis (Franch. et. Savat.) Tang et Wang. - Болотница йокосукская. (2, 4, 5; Приб-вод; ВАз); 44. Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl. -Фимбристилис летний. (4; Руд; АзАв); 45. F. squarrosa Vahl. - Фимбристилис растопыренный. (2; Отм; Пл); 46. Е velata R. Br. - Фимбристилис покрывальцевый. (1, 2, 4, 5; Отм; АзАв); 47. F. verrucifera (Maxim.) Makino. -Фимбристилис бородавчатый. (2, 4; Отм; АмЯп); 48. Sci г pus komarovii Roshev. - Камыш Комарова. (2; Отм; Ам).

Е q и i s е t а с е а е: 49. Equisetum arvense L. -Хвощ полевой. (2; Руд; ЕАзСАм).

Haloragaceae: 50. Myriophyllum ussuriense (Regel). - Уруть уссурийская. (2, 4, 5; Бол; ЕАзСАм); 51. М. verticillatum L. - Уруть мутовчатая. (5; Вод; Пл).

Hydrocharitaceae: 52.Hydrilla verticillata (L.fil.) Royle. - Гидрилла мутовчатая. (2, 4; Вод; Пл).

J и п с а с е а е: 53. Juncus ambiguus Guss. - Ситник сомнительный. (2; Руд; ЕАз); 54. J. amuricus (Maxim.) V Krecz. et Gontsch. - Ситник амурский. (2; Отм; Ам); 55. J. articulatus L. - Ситник членистый. (2; Луг; Пл); 56. J. brachyspathus Maxim. - Ситник короткоприцветни-ковый. (2; Луг; ЕАз); 57. J.bufonius L. - Ситник жабий. (2; Луг; Пл); 58. J. filiformis L. - Ситник нитевидный. (2, 4; Луг; Пл); 59. J. leschenaultii J. Gray ex Laharpe. - Ситник Лешено. (2, 4; Луг; Пл); 60. J. papillosus^xwoch. et Savat. -Ситник сосочковый. (2, 4; Луг; АмЯп); 61V. tenuis Willd. -Ситник тонкий. (2, 4; Адв; ЕАзСАм); 62. J. turczaninowii (Buchenau) Freyn. - Ситник Турчанинова. (2, 4; Луг; ВАз).

L а т i а с е а е: 63. Scutellaria dependens Maxim. -Шлемник повислый. (4; Луг; АмЯп).

L е т п а с е а е: 64. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. -Многокоренник обыкновенный. (4, 5; Вод; Пл).

Menyantha с е а е: 65. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) О. Kuntze. - Болотноцветник щитолистный. (2,4; Вод; ЕАз).

Onagracece: 66. Ludwigia prostrata Roxb. -Людвигия простертая. (4, 5; Приб-вод; АмЯп).

РI а п t a g i п а с е а е: 61. Plantago depressa Willd. -Подорожник прижатый. (1; Руд; ВАз).

Р о а с е а е: 68. Agrostis scabra Willd. - Полевица шероховатая. (2, 4; Руд; Пл); 69. A. stolonifera L. - Полевица тонкая. (2, 4; Адв; ЕАзСАм); 70. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный. (2, 3, 4; Руд; ЕАзСАм); 71. Л. longiaristatus Maxim. - Лисохвост длинноостный. (2, 3, 4; Руд; АмЯп); 72. Beckmannia hirsutiflora (Roschev.) Probat. - Бекмания волосистоцветковая. (2; Луг; ВАз); 73. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel. - Влагалищецвет-ник маленький. (2, 3; Отм; ЕАзСАм); 74. Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. - Росичка обыкновенная.

(1,2; Адв; ЕАзСАм); 75. Е chinochi оа crusgalli (L.) Beauv. -Ежовник обыкновенный. (2,4; Руц; Пл); 76. Е. occidentalis (Wiegand) Rydb. - Ежовник западный. (2, 5; Руд; Пл); 77. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. - Полевичка волосистая. (1,2; Руц; ЕАз); 78. Glyceria triflora (Korsh.) Кот. - Манник трехцветковый. (2, 4; Приб-вод; ЕАз); 79. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud. - Тростник обыкновенный. (2, 4; Приб-вод; Пл).

Polygonaceae: 80. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. - Щавельник обыкновенный. (1, 2; Руц; ЕАзСАм); 81. Persicaria hydropiper (L.) Spach. - Горец перечный. (5; Руц; ЕАзСАм); 82. Р. lapathifolia (L.) S. F.Gray. - Горец развесистый. (2; Руц; Пл); 83. Р. minor (Huds.) Opiz. - Горец малый. (1; Руц; Пл); 84. Р scabra (Moench) Mold. -Горец шероховатый. (2; Руц; ЕАзСАм); 85. Polygonum arenastrum Boreau. - Спорыш обыкновенный. (2; Адв; ЕАзСАм); 86. Р. neglectum Bess. - Спорыш незамеченный. (1; Адв; ЕАзСАм); 87. Р. patulum Bieb. - Спорыш отклоненный. (2; Адв; ЕАз); 88. Р. plebejum R. Вг. - Спорыш отмельный. (2; Отм; Пл); 89. Р. sabulosum Worosch. -Спорыш песковый. (1; Отм; Ам); 90. Rumex amurensis Fr. Schmidt ex Maxim. - Щавель амурский. (1,2; Отм; Ам); 91. R. maritimus L. - Щавель приморский. (5; Руц; ЕАзСАм).

Pontederiaceae: 92. Monochoriakorsakowii Regel et Maack. - Монохория Корсакова. (2; Приб-вод; ЕАз); 93. М. plantaginea (Roxb.) Kunth. - Монохория подорожниковая. (5; Приб-вод; ВАз).

Р г i т и I а с е а е: 94. Androsace filiformis Retz. -Проломник нитевидный. (1,2; Руц ;Е АзСАм).

R а п и п с и I а с е а е: 95. Ranunculus hyperboreus Rottb. - Лютик гиперборейский. (2; ЛБ; ЕАзСАм); 96. R. reptansL. - Лютик стелющийся. (2,3,4; ЛБ; ЕАзСАм).

R о s а с е а е: 97. Potentilla supina L. - Лапчатка низкая. (2; Руц; ЕАзСАм).

S a 1 i с а с е а е: 98. Salix sp. - Ива. (3; У); 99. Salix miyabeana Seem. - Ива тонколистная. (2, 3, 4; У; ВАз); 100. S. rorida Laksch. - Ива росистая. (2, 3, 4; У; ВАз); 101. S. schwerinii Е. Wolf. - Ива Шверина. (2,3, 4; У; ВАз).

S с г о р h и I а г i а с е а е: 102. Gratiola japonica Miq. - Авран японский. (2,3, 4; Отм; ВАз); 103. Limosella aquatica L. - Лужница водяная. (2, 3, 4; Отм; Пл); 104. Lindernia procumbens (Krock.) Borb. - Линдерния лежачая. (2, 4; Отм; ЕАз); 105. Mazus japonicus (Thunb.) О. Kuntze. - Мазус японский. (2; Руц; ВАз); 106. Trapella sinensis Oliv. - Трапелла китайская. (2; Вод; ВАз); 107. Veronica maximowicziana Worosch. - Вероника Максимовича. (2; Отм; ВАз).

Т г а р а с е а е: 108. Trapa japonica Fler. - Водяной орех японский. (2; Вод; АмЯп).

В результате исследований выявлено 108 видов сосудистых растений (в т.ч. один вид представлен 1 разновидностью), относящихся к 26 семействам и 56 родам.

В изученной флоре по числу видов лидирует ценоф-лора пойменных озер - 39 видов (36,1%), рек - 21 вид (19,4%) и припойменных озер -19 видов (17,6%). Имеются общие виды для нескольких водных объектов: на озере и старицах -17 (15,8%), в реке и озере - 5 (4,6%), в реке и старицах - 2 (1,9%). Только 5 видов (4,6%) находятся в ценофлорах всех исследованных водных объектов.

Основу флоры составляют покрытосеменные (107/ 99,1 %), из них к двуцольным относятся 59 видов (54,6%), к однодольным - 48 (44,5%). К споровым относится 1 вид (0,9%). Список возглавляют семейства Сурегасеае, Роасеае и Polygonaceae, которые относятся к числу наиболее крупных семейств флоры российского Дальнего Востока [12]. Специфической чертой изученной отмельной флоры является усиление роли, с одной стороны, гигрофильных семейств, таких как Сурегасеае, Juncaceae, Polygonaceae и Alismataceae, с другой стороны, семейств с синантропными представителями - Роасеае, Chenopodiaceae и Brassicaceae, а также семейства с олиготрофными представителями, как Scrophulariaceae.

Специфику изученной отмельной флоры еще в большей степени подчеркивает анализ родового спектра. Ведущую роль рода Juncus можно объяснить гигрофиль-ностью его видов. Высокие позиции родов Polygonum, Chenopodium, Rorippa, Gnaphalium, Persicaria обусловлены присутствием в их составе как эндемичных для бассейна р. Амур видов, так синантропных видов нарушенных местообитаний, в том числе прибрежных отмелей. Дифференциация родов Fimbristylis, Dichostylis, Eleocharis, Cyperus, Scirpus, Carex в целом связана с берегами водоемов, а изученные прирусловые виды из этих родов - почти исключительно с берегами Амура [4]. Обращают на себя внимание присутствие в отмельной флоре Амура монотипных родов, среди которых самобытный отмельный род Symphyllocarpus, также роды Limosella, Lindernia и Coleanthus, встречающиеся на отмелях крупных рек Евразии.

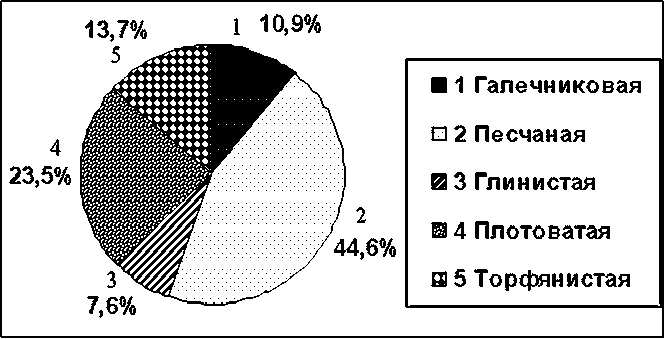

В процессе исследования нами была проведена группировка видов по субстратным группам в зависимости от механического состава аллювия экотопа (рис.1).

Обнаружено, что большинство отмельных видов предпочитают песчаный субстрат, располагающийся на берегах крупных припойменных озер Большое и Петропавловское. Здесь же имеется наибольшее среднее количество видов на 1 м2 — 10-12. Следующий по значимости для отмельных видов субстрат - иловатый. Видовая насыщенность его 8-10 видов на 1 м2. Предполагаем, что мелкозернистые песчаные и иловатые субстраты, образующиеся обильно осаждающимися фракциями в условиях стоячих вод, более благоприятные для развития на них отмельных сообществ. Озерные отмели располага-

Pug 1. Распределение видов по субстратным группам ются на низких уровнях, поэтому медленнее пересыхают или вовсе не успевают высохнуть по сравнению с более высокими и быстрее обсыхающими русловыми наносами. Сходство видового состава ценофлоры разных субстратных групп было высоким между иловатым и торфянистым (Кс ч = 79%), иловатым и глинистым (Кс ч = 78%), песчаным и иловатым (Кс ч = 66%) экотонами. Это можно объяснить общими фациальными особенностями образования субстратов в данных экотопах под действием гидрологических факторов, функционирующих в экосистемах внутрипойменных озер и стариц. Интересно, что ценофлора торфянистой отмели стоит особняком, ее связи с песчаной, глинистой и галечниковой це-нофлорами средние (Кс ч = 32-37%). Экологические условия застойного увлажнения и присутствия торфа явно лимитируют развитие отмельных растений. Также условия и галечниковой отмели не способствуют закреплению на них отмельных видов. Ее связи с песчаной и глинистой ценофлорами оказываются очень низкими (Кс _ч =14-27%). Крупные размеры фракций, перемытость субстрата и прирусловое положение галечниковой отмели обусловливают ее сравнительную бедность отмельными видами.

Видовое богатство отмельной флоры в целом повышается благодаря экотонному положению прибрежных отмелей, на которых соответственно формируются сложные сообщества, состоящие как из собственно отмельных видов, имеющих здесь свой экологический оптимум, так и из видов со смежных с отмелью естественных, полуесте ственных и синантропных местообитаний. Экотон-ный характер отмельной флоры ярко проявляется при эколого-ценотическом анализе изученных видов. Нами выделяются 9 эколого-ценотических групп.

При анализе ценотического окружения обнаруживается, что в нем преобладают рудеральные виды, легко осваивающие нарушенные местообитания, в том числе прибрежные отмели. В свою очередь, это подчеркивает особенность жизненной стратегии отмельной флоры, как эксплерентность.

Собственно отмельные виды демонстрируют высокую специфичность к динамично меняющимся пойменным условиям обитания. Прибрежно-водные, водные, луговые и лугово-болотные виды пространственно контактируют с отмелями, поэтому их число здесь достаточно большое. Появление адвентивных видов легко объяснимо с точки зрения незаполненности экологических ниш в отмельных местообитаниях. Следует отметить, что на отмелях чрезвычайно редки виды болотной экологии.

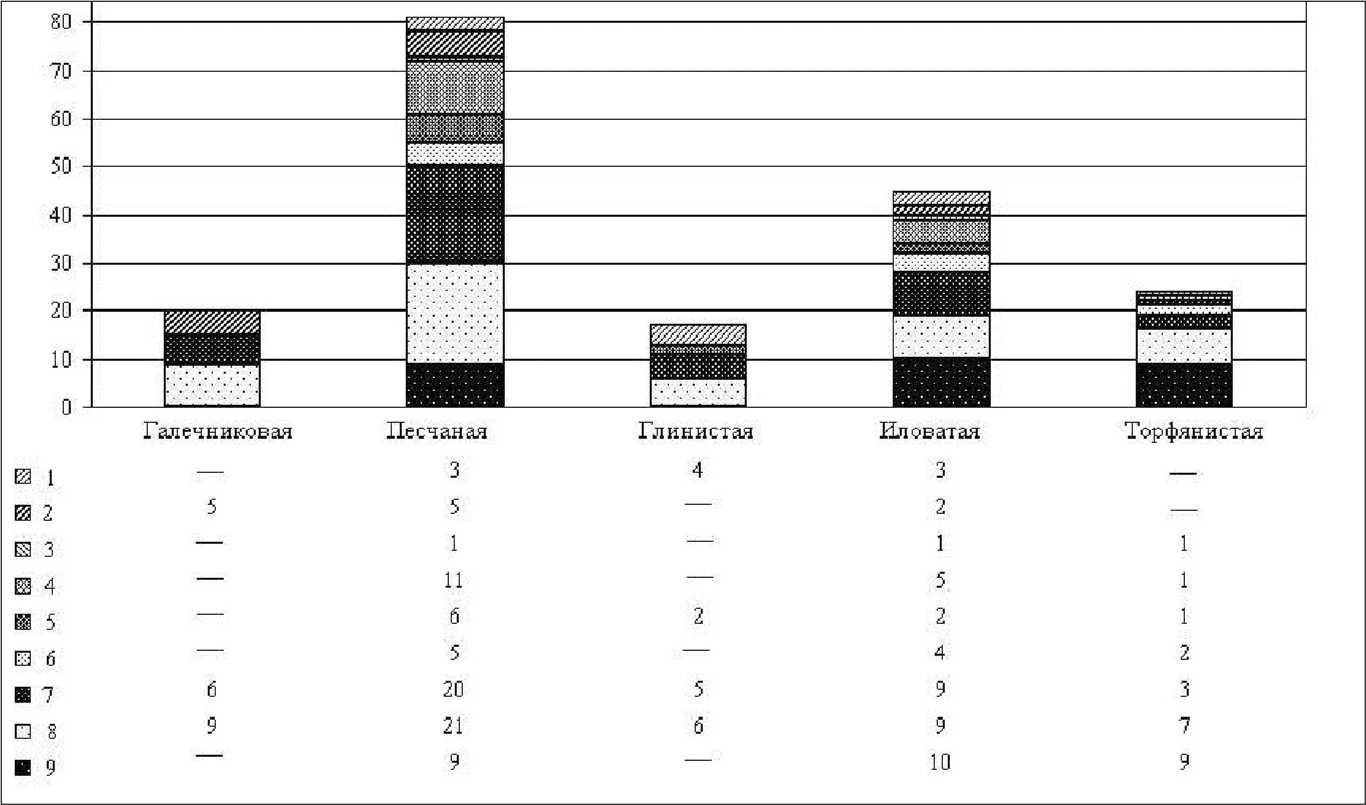

Анализ представленности видов эколого-ценотических групп в субстратных группах выявляет, что в ценоф-лорах песчаной и иловатой отмели присутствуют представители всех 9 эколого-ценотических групп (рис. 2). Экологические условия остальных субстратных групп (галечниковая, глинистая и торфянистая) предъявляют более жесткие требования к растениям. В ценофлоре галечников отмечены, кроме собственно отмельных, преимущественно рудеральные и адвентивные виды; в ценофлоре глинистой отмели - рудеральные, лугово-болотные и уремные виды; и, наконец, в ценофлоре торфянистой отмели только прибрежно-водные виды.

Аре алогический анализ видов изученной отмельной флоры показал, что их большинство обладает широким

Рис. 2. Число видов в эколого-ценотических и субстратных группах:

1 - уремная, 2 - адвентивная, 3-болотная, 4 -луговая, 5 - лугово-болотная, 6 - водная, 7 - отмельная, 8 - рудеральная, 9 - прибрежно-водная. По оси ординат - число видов

Соотношение ареалогических групп

Таблица 1

|

Ареалогическая группа |

Число видов |

Доля видов, % |

Из них, собственно отмельных видов |

Доля видов, % |

|

Плюрирегиональная |

25 |

23,6 |

5 |

4,8 |

|

Евразиатско-североамериканская |

25 |

23,6 |

1 |

0,9 |

|

В осточно азиатская |

19 |

17,9 |

2 |

1,9 |

|

Евроазиатская |

15 |

14,2 |

2 |

1,9 |

|

Амуро-японская |

10 |

9,4 |

3 |

2,8 |

|

Амурская |

10 |

9,4 |

10 |

9,4 |

|

Азиатско-австралийская |

2 |

L9 |

1 |

0,9 |

|

Всего |

106 |

100 |

24 |

22,6 |

распространением (плюрирегиональная и евразиатско-североамериканская группы) (табл. 1). В двух группах насчитывается по 25 видов (23,6%). Среди них собственно отмельных видов мало: в плюрирегиональной группе 5 видов (4,7%). Это - Centipede, minima, Cyperus amuricus, Fimbristylis squarrosa, Polygonum plebejum, Limo sella aquatica. Во второй группе всего 1 собственно отмельный вид - Coleanthus subtilis. Евроазиатская группа представлена 15 видами (14,2%). Из этой группы мы собрали только 2 (1,9%) собственно отмельных вида (Dichostylis micheliana и Lindernia procumbens). В восточноазиатской группе мы рассматриваем 19 видов (17,9%). Собственно отмельных видов в ней также очень мало - 2 вида (Veronica maximowicziana и Gratiola japonica). В амуро-японскую группу видов, распространенных на территории бассейна Амура, Японии и южных Курильских островов, мы отнесли 10 видов (9,4%), из них 3 собственно отмельных вида (Dichostylis nipponica, Rorippa cantoniensis и Fimbristylis verricifera).

Самая интересная группа- амурская. В ней насчитывается 10 видов (9,6%), и все они - собственно отмельные. Двумя видами (1,9%) представлена азиатско-австралийская группа, в состав которой входят представители тропической флоры, относящиеся к роду Fimbristylis. Собственно отмельный вид из них - Fimbristylis squarrosa.

Таким образом, в наших исследованиях обнаружено 24 (22,2%) собственно отмельных вида, приуроченных к прибрежным аллювиальным субстратам. Они составляют так называемое «ядро» отмельной флоры» (табл. 2).

В «ядре» преобладают виды из семейства Сурегасеае - 7 видов (29,1%), 4 вида (16,7%) -

Таблица 2

Характеристика «ядра» отмельной флоры»

|

Вид |

Субстратные группы |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Centipeda minima |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Chenopodium amurense |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Coleanthus subtilis |

— |

+ |

+ |

— |

— |

|

Corispermum elongatum |

+ |

— |

— |

— |

— |

|

C. macrocarpum |

+ |

— |

— |

— |

— |

|

Cyperus amuricus |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Dichostylis micheliana var. pacificus |

+ |

+ |

— |

— |

— |

|

D. nipponica |

— |

+ |

— |

— |

+ |

|

Fimbristylis sguarrosa |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

F. verrucifera |

— |

+ |

— |

+ |

— |

|

F. velata |

— |

— |

— |

+ |

— |

|

Gnaphalium mandshuricum |

— |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Gratiola japon ica |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Juncus amuricus |

— |

+ |

— |

+ |

— |

|

Limo sella aquatica |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

|

Lindernia procumbens |

— |

+ |

— |

+ |

— |

|

Polygonum plebejum |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

P. sabulosum |

+ |

— |

— |

— |

— |

|

Rorippa camelinae |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

R. cantoniensis |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Rumex amurensis |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Scirpus komarovii |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Symphyllocarpus exilis |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Veronica maximow icziana |

— |

+ |

— |

— |

— |

Примечание. Виды расположены в алфавитном порядке; арабскими цифрами обозначены субстратные группы: 1 - галечниковая, 2 - песчаная, 3 - глинистая, 4 - иловатая, 5 - торфянистая. Знак «+» означает присутствие вида, «-» - отсутствие вида

Scrophulariaceae, по 3 вида (12,5%) в каждом -Asteraceae, Polygonaceae и Chenopodiaceae, 2 вида (8,3%) - Brassicaceae, наконец, по 1 виду (4,2%) в каждом - Роасеае и Juncaceae.

«Ядро» насыщено однолетниками, среди них эфемеры - Chenopodium amurense, Coleanthus subtilis, Fimbristylis verrucifera, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Rorippa cantoniensis, Symphyllocarpus exilis.

Представители «ядра» встречаются во всех 5 субстратных группах, большинство их (21 вид, 84%) предпочитает песчаные субстраты, расположенные на отмелях припойменных озер и пойменных стариц. Таким образом, именно многочисленные внутрипойменные водные экосистемы Амура являются рефугиумами отмельной флоры.

Высокую специфичность изученной отмельной флоры подчеркивает присутствие в их составе эндемиков бассейна Амура (10 видов, 62,5%). Многие из них находятся в классическом местонахождении «locus classicusw. Chenopodium amurense, Corispermum elongatum, C. macrocarpum, Gnaphalium mandshuricum, Juncus amuricus, Polygonum sabulosum, Rumex amurensis, Scirpus komarovii, Symphyllocarpus exilis и Veronica maximowicziana (10 видов, 41,1%). Виды другой части изученной флоры, напротив, обладают широкими космополитными ареалами (9 видов, 37,7%).

Среди представителей «ядра» имеется редкий и нуждающийся в охране вид на территории России и Хабаровского края - Coleanthus subtilis [5].

Проведенные нами исследования позволили дать более полную характеристику биоразнообразия флоры сосудистых растений прибрежных отмелей р. Амур в пределах расширения поймы вблизи Хабаровска. Впервые для территории выявлена экотопическая приуроченность видов с выделением 5 субстратных групп: галечниковой, песчаной, глинистой, иловатой и торфянистой. Установлено 9 эколого-ценотических групп видов. Флористический список растений, обнаруженных на обследованных отмелях вдоль речного русла, по берегам припойменных озер и пойменных стариц, насчитывает 108 видов. Специфику изученной отмельной флоры подчеркивает ее «ядро» (24 вида). Оно насыщено эндемичными для бассейна Амура видами, по продолжительности жизни являющимися однолетниками, приспособленными к короткому времени освобождения прибрежных отмелей из-под воды во время межени.

Необходимы дальнейшие исследования отмельной флоры р. Амур в плане полного выявления ее видового состава и анализа особенностей флоры на разных отрезках поймы Нижнего Амура.

Список литературы Анализ флоры отмелей пойменных водоемов окрестностей Хабаровска

- Ахтямов М.Х. Ценотаксонономия прирусловых ивовых и ивово-тополевых и уремных лесов поймы реки Амур. Владивосток: Дальнаука, 2001. 138 с.

- Безделев А.Б., Т.А. Безделева Жизненные формы семенных растений российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2006. 296 с.

- Ворошилов В.Н. Об отмельной флоре умеренных областей муссонного климата//Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР. Вып. 68. М., 1986. С. 45-48.

- Кожевников А.Е. Сытевые (Семейство Cyperaceae Juss.) Дальнего Востока России (современный таксономический состав и основные закономерности его формирования). Владивосток: Дальнаука, 2001. 275 с.

- Красная книга Хабаровского края. Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2008. 632 с.

- Крюкова М.В. Флора водоемов Нижнего Амура. Владивосток: Дальнаука, 2005. 159 с.

- Нечаев А.П., З.И. Гапека. Эфемеры меженной полосы берегов нижнего Амура//Ботанический журнал. 1970. Т. 55, № 8. С. 1127-1137.

- Соловьева В.В. Структура и динамика растительного покрова экотонов природно-технических водоемов Среднего Поволжья: автореф. дис.... док. биол. наук. Тольятти, 2008. 38 с.

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока. С-Пб.: Наука, 1985-1996. Т. 1-8. 3200 с.

- Таран Г.С. Ассоциация Cypero-Limoselletum (Oberd. 1957) Korneck 1960 (Isoлto-Nanojuncetea) в пойме средней Оби//Растительность России. СПб.: 2001. № 1. С. 43-56.

- Тюрин В.Н. Динамика продуктивности травяных сообществ прибрежных отмелей (Сургутский участок р. Оби)//Изв. Самарского научн. центра РАН. 2012. Т. 14, № 1 (5). С. 1395-1398.

- Флора российского Дальнего Востока: Алфавитные указатели к изданию «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» тт. 1 -8 (1985 -1996 гг.)/под ред. А.Е. Кожевникова и Н.С. Пробатовой. Владивосток: Дальнаука, 2002. 180 с.

- Цыренова Д.Ю. Материалы к изучению отмельной флоры Амура//Сборник научных трудов ХГПУ. Хабаровск, 2002. № 3. С. 37-39.

- Шлотгауэр С.Д., М.В. Крюкова, Л.А. Антонова. Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана. Владивосток -Хабаровск, 2001. 195 с.