Анализ генотоксичности придорожных почв Самарской области

Автор: Миронов Г.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследовали генотоксичность почв, располагающихся вдоль участков автодорог Самарской области, характеризующихся различной интенсивностью движения автотранспорта. Обнаружили влияние интенсивности движения автотранспорта на цитотоксичность и мутагенность придорожных почв.

Придорожные почвы, генотоксичность, цитотоксичность, мутагенность, хромосомные аберрации

Короткий адрес: https://sciup.org/148199078

IDR: 148199078 | УДК: 504.75

Текст научной статьи Анализ генотоксичности придорожных почв Самарской области

В настоящее время одной из наиболее острых экологических проблем является техногенное преобразование экосистем под действием различных антропогенных факторов. Особую опасность в этом плане представляет собой автомобильный транспорт и связанная с ним автодорожная инфраструктура (строительство асфальтовых дорог, заправочных станций и т.д.). Опасность автодорожных геотехнических систем [1] заключается в их негативном влиянии на естественные экосистемы, которое распространяется гораздо шире их фактических размеров [4]. Исследования некоторых авторов [4, 6] показали, что токсичность придорожных почв зависит как от удаленности автодорожного плотна, так и от интенсивности движения автотранспорта. Однако в доступной литературе встречается очень небольшое количество работ по исследованию генотоксичности.

Целью данного исследования стал анализ генотоксичности придорожных почв Самарской области.

Материалы и методы. Исследовали почвы придорожных зон, отобранные с разных расстояний от полотна автомобильных трасс Самарской области, характеризующиеся различной интенсивностью движения, наличием или отсутствием асфальтового покрытия и различным функциональным назначением (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика анализируемых участков автомобильных трасс

|

Место отбора почвенного образца |

Асфальтовое покрытие |

Назначение |

Интенсивность движения, ед/сутки |

|

Окр. с Пестравка (Pt) |

+ |

региональное |

384 |

|

Окр. с Натальино (Nt) |

+ |

региональное |

840 |

|

Окр. с Хворостянка (H) |

+ |

региональное |

12 |

|

Окр. с Суходол (Sh) |

+ |

федеральное |

240 |

|

Ж/д ст 135 км (Zd) |

- |

местное |

12 |

|

Пойма реки Сок (G) |

- |

местное |

120 |

|

Окр. с Кошки (Ks) |

+ |

местное |

744 |

Примечание: «+» и «-» обозначено наличие или отсутствие асфальтового покрытия соответственно

Интенсивность движения автотранспорта по исследуемым участкам дорог измеряли в наиболее активное время суток (с 11:30 до 14:30). По напряженности транспортного потока все исследуемые участки автодорог можно отнести к 4 и 5 категориям [4]. На каждом из исследованных участков перпендикулярно полотну дороги на расстоянии 5, 15 и 30 м от автотрассы был проведен отбор почвенных образцов с глубины 10-15 см для последующего анализа. Такое расстояние от автодорожного полотна было выбрано на основании результатов работы Прохоровой Н.В. [4], показавшей, что наиболее сильную нагрузку испытывают на себе почвы находящиеся в 10-30 метровой зоне, примыкающей к автодорожному полотну.

В качестве тест-объекта использовали Allium fistulosum , семена которого проращивали на водных вытяжках почв (1/2,5) в течение 5 дней в термостате при постоянной температуре +220С. Контролем служили семена пророщеные на отстоянной в течении суток кипяченой воде. Токсичность придорожных почв оценивали по способности почвенных вытяжек ингибировать всхожесть семян и рост корней A. fistulosum . Цитогенетический анализ корневой меристемы A. fistulosum проводили на стандартно приготовленных и окрашенных ацетокармином препаратах [5]. Пролиферативную активность клеток корневой меристемы A. fistulo-sum оценивали помощью подсчета величины митотического инденкса (МИ, ‰) [5]. С целью выявления фаз, на которых происходит остановка

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №1(4), 2010

клеточного деления, рассчитывали относительную продолжительность фаз митоза по формулам:

фМ = ^Мг *100%

£ фМх

, где фМ – относительная длительность какой-либо из фаз митоза, фМi – исследуемая стадия, ΣфМх – сумма всех делящихся клеток [5].

Оценка мутагенности производилась с помощью анателофазного анализа и подсчета процентного соотношения аберрантных клеток к общему количеству анателофаз (не менее 500) [5]. Статистический анализ результатов заключался в проведении дисперсионного и корреляционного анализов стандартным способом [2], а так же с использованием программы Microsoft Excel.

Таблица 2. Всхожесть семян (%) A. fistulosum в зависимости от удаления от дороги

|

Место отбора почвы |

Расстояние от автодорожного полотна, м |

|||

|

control |

5 |

15 |

30 |

|

|

Pt (384) |

91,1 |

88,9 |

90,0 |

89,9 |

|

Nt (840) |

91,7 |

83,3 |

93,3 |

96,7 |

|

H (12) |

80,0 |

76,7 |

93,3 |

76,7 |

|

Sh (240) |

93,3 |

92,2 |

92,2 |

96,7 |

|

Zd (12) |

94,4 |

87,8 |

92,2 |

91,1 |

|

Ks (744) |

95,6 |

81,1 |

78,9 |

93,3 |

|

G (120) |

92,6 |

83,2 |

85,5 |

94,2 |

Примечание: в скобках указана среднесуточная интенсивность движения автотранспорта вдоль исследуемых участков дорог

Результаты и обсуждение. Исследование придорожных почв показало, что максимальной токсичностью обладали почвы, находящиеся на расстоянии 5 м от автодорожного полотна. Это выражалось в достоверном ингибировании всхожести семян A. fistulosum по сравнению с контролем (р<0,01) (см. табл. 2).

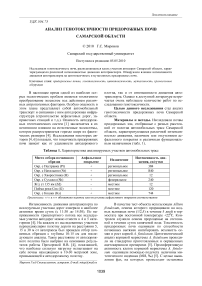

Проведенный полный двухфакторный дисперсионный анализ показал отсутствие достоверных различий по показателю всхожести семян, пророщенных на вытяжках почв отобранных с 15 и 30 м от автодорожного полотна по сравнению с контролем. Обнаружено достоверное различие по всхожести семян пророщенных на вытяжках образцов, отобранных с 5 и 30-ти метровой отметок, что говорит о снижении токсичности придорожных почв при удалении от автодорожного полотна на 30 м. Результаты анализа способности водных вытяжек придорожных почв влиять на ростовые процессы суммирован на рис. 1. Как показали проведенные исследования, чем выше интенсивность движения тем меньше была длина корней, выросших на вытяжках придорожных почв (р<0,05). Не удалось выявить связь между ингибированием ростовых процессов и удаленностью исследуемых почв от автодорожного полотна, что соответствует данным Прохоровой [5], показавшей, что в пределах 30 м от автодорожного полотна наблюдаются некоторые флуктуации показателя токсичности (длины стеблей кресс-салата).

5 м 15 м 30 м контроль

Рис. 1. Влияние придорожных почв на ростовые процессы A. fistulosum (В скобках указана среднесуточная интенсивность движения (ед/сутки) по данным участкам)

Особый интерес представляет собой придорожные почвы в районе железнодорожной станции «135 км» (Zd), вытяжки которых ингибировали ростовые процессы на фоне невысокой интенсивности движения автотранспорта по данному участку дороги. Полученное отклонение от общей тенденции может объясняться тем, что данный почвенный образец относится к супесчаным светло-серым лесным почвам, в то время как почвы остальных опытных участков относились к черноземам. Такие физико-химические и воднофизические свойства светло-серых лесных почв, как кислая реакция почвенного раствора перегнойно-аккумулятивного горизонта, слабая насыщенность основаниями (70-80%), а также относительно низкая гумусированность и промывной водный режим, во многом определяют относительно невысокие плодородные свойства данного типа почв [3]. Именно поэтому длина корней, проросших на вытяжках почв данного участка столь невысока, при низкой интенсивности движения (12 ед/сутки), в то время как вытяжки образцов взятых с придорожных участков окрестностей с. Хворостянки (H) , при той же интенсивности движения, стимулировали ростовые процессы A. fistulosum по сравнению с контролем.

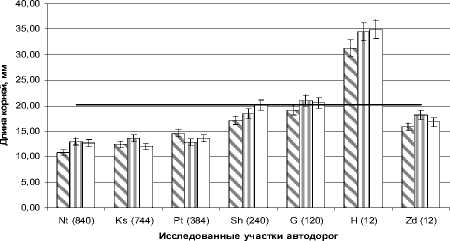

Ростовые процессы в значительной степени определяются митотической активностью клеток корневой меристемы, мы проанализировали цитотоксичность придорожных почв, оценивая их способность влиять на пролиферативную активность клеток корневой меристемы A. fistulosum . Результаты анализа представлены на рис. 2. Проведенный корреляционный анализ выявил отрицательную корреляцию (r= -0,79) между интенсивностью движения автотранспорта и величиной митотического индекса в клетках корневой меристемы семян, пророщенных на вытяжках почв. Таким образом, почвы, расположенные вдоль участков трасс с высокой интенсивностью движения ингибировали пролиферативную активность клеток корневой меристемы тест-объекта. Пролиферативная активность также зависела от степени удаления от автодорожного полотна (p<0,05).

5 м 15 м 30 м контроль

Рис. 2. Влияние придорожных почв на пролиферативную активность клеток корневой меристемы A. fistulosum (В скобках указана среднесуточная интенсивность движения (ед/сутки) по данным участкам)

Мы обнаружили, что характерной особенностью почв, отобранных с 5 м от полотна автотрассы, была остановка клеточного деления корневой меристемы на стадии метафазы. Те же блоки наблюдаются в корневой меристеме A. fistulosum , пророщенных на водных вытяжках почв 15 и 30 метровой зоны.

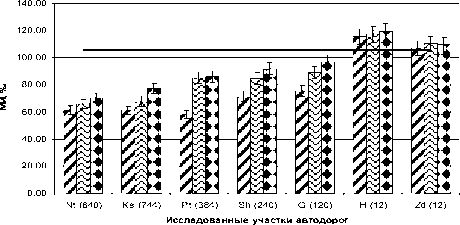

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Среднесуточная интенсивность движения автотранспорта, ед/сутки

5 15 30 Контроль

Рис. 3. Зависимость частоты возникновения хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы А. fistulosum от среднесуточной интенсивности движения автотранспорта

Известно, что ксенобиотики, вызывающие метафазные блоки обладают мутагенной активностью. Мы предположили, что антропогенные ксенобиотики в исследуемых образцах почв также мутагены. Проведенный анателофозный анализ показал, что все почвы индуцировали хромосомные аберрации в клетках корневой меристемы тест-объекта (p<0,05) (рис. 3). Во всех анализируемых препаратах встречались анателофазы со следующими аберрациями: простые и двойные «мосты», «отставания» и фрагментированные хромосомы. Наибольшую мутагенную активность проявляют почвы, находящиеся в непосредственной близости (5 м) от автодорожного полотна (р<0,01). С удалением от полотна дороги на 15 и 30 м величина показателя ХА достоверно снижается (р<0,01).

Проведенный корреляционный анализ показал наличие высокой положительной корреляции между интенсивностью движения автотранспорта вдоль исследуемых участков дорог и количеством хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы А. fistulosum (r= 0,89). Так же показатель ХА отрицательно коррелировал с показателем МИ (r = -0,78), что говорит в пользу предположения о высокой цитогенетической активности придорожных почв.

Выводы: выявленные нами зависимости делают необходимым более детальный анализ физико-химических и агрохимических свойств исследуемых образцов с целью выявления соединений способных аккумулироваться в почвах, увеличивая при этом генотоксичность последних, что, несомненно, оказывает влияние на придорожные экосистемы.

Список литературы Анализ генотоксичности придорожных почв Самарской области

- Дьяконов, К.Н. Становление концепции геотехнической системы//Вопросы географии. -1978. -Т. 108. -С. 45-63.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия. -М.: Высшая школа, 1990. -352 с.

- Почвоведение//Под ред. Ю.Г. Челышкина. -М.: Колос, 1969. -543 с.

- Прохорова, Н.В. Эколого-геохимическая роль автотранспорта//Вестник СамГУ -Естественнонаучная серия. -2005. №5. -С. 188-199.

- Пушаева, З.П. Практикум по цитологии растений. -М.: Колос, 1988. -120 с.

- Пшенин, В.Н. Актуальные вопросы оценки загрязнения почвенного покрова вблизи автомагистралей//Труды Всероссийского научно-практического семинара «Экологизация автомобильного транспорта», МАНЭБ. -СПб., 2003. -С. 83-88.