Анализ геоэкологического состояния эрозионных ландшафтов Клетского района Волгоградской области

Автор: Дедова Ирина Сергеевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (71), 2020 года.

Бесплатный доступ

Обосновано существование физико-географической единицы эрозионного ландшафта в Клетском районе Волгоградской области. Проведен морфометрический анализ эрозионных систем Клетского района. Проанализировано геоэкологическое состояние эрозионных ландшафтов. Выявлена их роль в формировании ландшафтного разнообразия территорий. Исследован характер антропогенного преобразования эрозионных ландшафтов.

Клетский район, эрозионный ландшафт, урочище, коэффициент эрозионного расчленения, балка, овраг

Короткий адрес: https://sciup.org/148310528

IDR: 148310528 | УДК: 502.5

Текст научной статьи Анализ геоэкологического состояния эрозионных ландшафтов Клетского района Волгоградской области

Эрозионные ландшафты являются весьма интересными ПТК, которые широко представлены на территории Волгоградского Правобережья. Они сочетают местности и урочища, выделяемые на основе пластики и энергии рельефа. В настоящее время методика обоснования эрозионных ландшафтов, как основы строения дневной поверхности Среднерусской возвышенности, основано на трудах воронежской и ростовской ландшафтоведческих школ. В их современной трактовке к эрозионным ландшафтам относятся природные комплексы, происхождение, структура и динамика которых предопределены деятельностью текучих вод [9]. К ним принадлежат речные долины, суходолы, балки, овраги и другие образования. Многие из них представляют собой сложные парагенетические ландшафтные комплексы, структурные элементы которых тесно взаимосвязаны общностью своего эрозионного происхождения. Весьма важно при анализе эрозионных ландшафтов опираться на знания по энергии рельефа, которую численно выражает коэффициент эрозионного расчленения, а также соотношение ПТК на уровне урочищ и подурочищ, формирующих пестроту ландшафтного ряда исследуемой территории.

Эрозионные ландшафты принадлежат к числу наиболее распространенных природнотерриториальных комплексов Клетского района Волгоградской области. На рассматриваемой территории эрозионный ландшафт представляет собой систему, сочетающую ПТК разного таксономического ранга, генетически и динамически взаимосвязанных между собой потоками вещества, энергии и информации, т. е. предопределенных эрозией. На территории района выделяются 3 категории эрозионных систем – овражные, лощинно-балочные и долинные, пространственно связанные как единая эрозионная сеть. На развитие последней в границах района оказывают влияние геологогеоморфологическое строение местности, её гидроклиматические особенности и разрежённость растительного покрова.

Геолого-геоморфологические особенности территории Клетского района, как факторы развития эрозионных ландшафтов, связаны с положением района в границах Восточно-Донской гряды, сложенной разнообразным по литологии комплексом осадков различного возраста. Самыми древними горными породами, формирующими дневную поверхность, являются каменноугольные отложения, представленные средним и верхним отделом (С 2 3 ). С 2 3 выходят на поверхность в Большой излучине Дона (известняк, кремний, алевриты) в окрестностях станицы Кременской и х. Саушкин [1]. Их перекрывают пермо-триасовые отложения, распространенные около х. Шохин в Яблоневом овраге. Это - пестроцветные глины, массивные песчаники и речные пески. Выше залегают юрские серые слюдистые пески и слоистые глины, а также повсеместно представлены отложения меловой системы К. Эти породы являются рельефообразующими на территории района. В балочных системах вскрываются породы нижнего мела, представленные водоносными песками и кварцевыми песчаниками, а вдоль берега р. Дон выходят мергель и мел туронского яруса верхнего мела К2. Наибольшее распространение меловые толщи получили в окрестностях ст. Клетской, х. Перекопка, где в меловых отложениях развиты эрозионные формы, а местность приобретает вид типа бедленд.

Отмеченное геологическое строение Восточно-Донской гряды обусловлено её приуроченностью к южному окончанию Доно- Медведицкого вала и предопределяет сложность её мезорельефа. Последний представлен крупными древними балками и долинами малых степных рек, разделенных увалистыми водоразделами. Обильна также сеть растущих оврагов и промоин. Отличительной чертой морфоскульптуры территории Клетского района является развитие ступенчатости или ярусности рельефа Восточно-Донской гряды. Особенно выражено ярусное строение правого склона долины Дона в окрестностях станиц Клетская и х. Перекопка, где насчитывается до 4–5 ступеней, объединяющихся в два яруса – верхнее и нижнее плато [1] с отметками абсолютной высоты +200…+220 м и +150…+180 м соответственно. Подобное строение рельефа обуславливает значительную протяженность склонов, их крутизну, развитие уступов, перегибов в пластике рельефа, что служит дополнительным фактором активизации эрозионных процессов.

Также факторами развития эрозионной сети являются гидроклиматические условия местности [5]. Клетский район, как и вся Волгоградская область, отличается развитием умеренного континентального климата с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом. Активизация эрозии и плоскостного смыва характерны для осенне-летнего периода и ранней весны, когда интенсивны термическое выветривание, осыпные явления, сток талых и ливневых дождевых осадков по балкам и оврагам. Весенние и раннелетние суховеи приводят к дефляции верховий балок и оврагов, особенно развитых в песчаных отложениях.

Разреженный растительный покров разнотравно-типчаково-ковыльных степей на обыкновенных и южных черноземах и типчаково-ковыльных сухих степей на каштановых почвах [5] также является благоприятным фактором для роста эрозионных систем. Корневая система, проникающая на глубину 30 см и менее, обладает незначительными противоэрозионными свойствами, способствует деструкции почвогрунтов. В тоже время по днищам балок и долин малых рек отмечается аккумуляция мелкообломочного материала, смываемого со прилегающих склонов. Этому способствуют небольшие по площади массивы байрачных и пойменных лесов из мелкорослого дуба, осины, вяза или карагача, терна степного, спиреи, розы собачьей и т. д.

Географический анализ развития эрозионной сети Клетского района позволяет отнести его к наиболее пораженным эрозией районам Волгоградской области и выделить в его границах 24 водосборных элементарных бассейна [3], согласно апробированной нами для Волгоградской области методике казанской геоморфологической школы [8] (см. табл. 1 на с. 15). Под элементарным бассейном понимается центральное звено эрозионной сети с сетью притоков, формирующих эрозионную систему. В представленной нами выборке минимальной площадью обладает балки Вязовая и Кременская (около 24 км2), максимальной – река Крепкая с площадью водосбора в 545 км2.

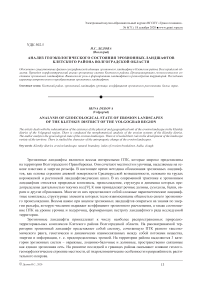

Таблица 1

Морфометрия эрозионных систем Клетского района (количественные показатели рассчитаны автором в границах района по картам масштаба 1:200000)

|

Название водосбора |

Длина L центрального гидрографического ствола, км |

Длина L притоков суммарная, км |

Площадь S водосбора, км2 |

Эрозионное расчленение территории |

Кол-во притоков шт. |

|

|

Кэр, км/км2 |

Плотность, шт./км2 |

|||||

|

Балка Саушкина |

6 |

13 |

78 |

0,24 |

0,22 |

17 |

|

Балка Кременская |

11 |

30 |

24 |

1,7 |

1,5 |

37 |

|

Балка Перекопская |

14 |

26 |

40 |

1,0 |

0,6 |

24 |

|

Река Сухая Перекопка |

26 |

32 |

480 |

0,12 |

0,04 |

19 |

|

Балка Мокрый Лог |

20 |

71 |

92 |

1,0 |

0,6 |

37 |

|

Река Венцы |

17 |

60 |

151 |

0,5 |

0,3 |

47 |

|

Овраг Дружилинский |

20 |

14 |

32 |

1,0 |

0,5 |

17 |

|

Балка Мелоклетская |

4 |

20 |

32 |

0,75 |

0,6 |

19 |

|

Балка Клетская |

26 |

76 |

36 |

2,8 |

2 |

69 |

|

Овраг Родниковый |

24 |

30 |

32 |

1,7 |

0,6 |

19 |

|

Балка Голая |

18 |

60 |

28 |

2,8 |

1,8 |

50 |

|

Река Царица Донская |

47 |

50 |

460 |

0,2 |

0,1 |

30 |

|

Балка Вязовая |

8 |

28 |

24 |

1,5 |

0,5 |

12 |

|

Балка Донщинка |

33 |

78 |

161 |

0,7 |

0,2 |

33 |

|

Овраг Безымянный |

10 |

20 |

32 |

1,0 |

1,1 |

36 |

|

Балка Липовая |

26 |

56 |

48 |

1,7 |

0,75 |

36 |

|

Балка Березовая |

10 |

46 |

36 |

1,6 |

0,3 |

11 |

|

Река Добрая |

18 |

48 |

60 |

1,1 |

0,5 |

28 |

|

Река Ерик |

15 |

86 |

96 |

1,0 |

0,5 |

47 |

|

Река Лиска |

32 |

78 |

158 |

0,7 |

0,5 |

75 |

|

Река Крепкая |

78 |

178 |

545 |

0,5 |

0,3 |

175 |

|

Река Куртлак |

56 |

170 |

250 |

0,9 |

0,4 |

110 |

|

Балка Осиновая |

24 |

40 |

111 |

0,6 |

0,25 |

28 |

|

Балка Соломаткина |

30 |

44 |

152 |

0,5 |

0,3 |

45 |

Для эрозионных систем Клетского района четко прослеживаются следующие черты сходства:

-

1. Преобладают радиальный и древовидный тип рисунка эрозионной сети, что обусловлено геологическим строением местности. Балки и овраги дренируют протяженные склоны и ступени рель ефа Восточно-Донской гряды, а их истоки расположены на значительных высотах в диапазоне от +100 до +200 м.

-

2. Питание водотоков малых степных рек (Куртлак, Царица, Венцы, Перекопка и др.) осуществляется за счет атмосферных осадков, а также вскрытия двух водоносных горизонтов на абсолютных высотах +90…+150 м: палеоген-неогенового и мелового.

-

3. Количественные показатели густоты речной сети варьируют от значительных (более 2,5 км/км2) у сильно пораженных эрозионной сетью водосборов б. Голая и Клетская, до небольших (с густотой эрозионной сети 0,1-0,5 км/км2) у водосборов балок Саушкина, р. Сухая Перекопка, рр. Донская Царица и Венцы. Преобладающие показатели К эр для эрозионных систем Клетского района составляют 1,0–2 км/км2. Что касается плотности эрозионных форм, то наименьшие её значения характерны как для обширных по площади водосборов малых степных рек (рр. Сухая Перекопка), так и небольших

по площади балочных систем (бб. Саушкина, Осиновая). Преобладают в районе показатели плотности эрозионных форм 0,5–0,75 шт/км2.

Таким образом, формирование эрозионных ландшафтов Клетского района определено природными предпосылками и активно протекающими эрозионными процессами. Эрозионные ландшафты дифференцируются на 3 типа местности (плакорный, склоновый, балочно-долинный), при этом преобладает склоновый тип. Наиболее протяженные склоны характерны для долин малых рек: Сухой Перекопки, Куртлака, Лиски и др. Для плакорного типа характерно развитие верховьев эрозионных систем, которые представлены небольшими углублениями или руслами, как правило выделяющимися на местности лентами кустарниковой растительности. Склоновый тип местности отличается развитием ПТК верховий и центрального звена балок и оврагов, с урочищами байрачного леса или разнотравнозлаковых лугов на лугово-каштановых или лугово-лесных почвах сочетающихся с ПТК межбалочных холмисто-увалистых водоразделов с растительностью злаково-разнотравной степи на каштановых и темно-каштановых почвах.

Наконец, долинно-балочный тип местности характеризуется сочетанием урочищ пойменных то-полево-осиново-ветляных лесов на аллювиально-лесных почвах; пойменных гигрофитных осоковотростниковых лугов, пойменных мезофитных разнотравно-осоково-злаковых лугов на луговых аллювиальных почвах; ксерофитных остепненных злаково-разнотравных лугов надпойменных террас на лугово-каштановых почвах.

Дифференциация литогенной основы, почвенно-растительного покрова обуславливает преобладание в структуре ПТК Клетского района следующих физико-географических единиц:

-

1. Урочищ молодых растущих оврагов в каменноугольных известняках и глинах с каменистощебнистыми почвами и растительным покровом разреженных разнотравно-злаковых кальцефильных степей.

-

2. Урочищ растущих оврагов в меловых песчаниках, глинах, мелах со смытыми каштановыми почвами с растительным покровом разнотравно-злаковых кальцефильных степей.

-

3. Урочищ древних балочных систем в пестром комплексе палеогеновых и меловых отложений (песков, глин, песчаников) с каштановыми суглинисто-глинистыми почвами и растительным покровом типчаково-ковыльных степей.

-

4. Урочища древних балочных систем в комплексе палеогеновых отложений (песков, глин, песчаников) с темно-каштановыми супесчано-суглинистыми почвами и растительным покровом типчаково-ковыльных разреженных псаммофитных степей.

-

5. Урочища увалисто-холмистых межбалочных водоразделов в комплексе палеогеновых глин, песчаников, песков с каштановыми и темно-каштановыми суглинистыми почвами и растительностью типчаково-ковыльных степей.

-

6. Урочища пойм малых рек и крупных балок на суглинисто-супесчаном аллювии с луговопойменными и лугово-лесными почвами с растительностью разнотравных пойменных лугов и осиновотополевых пойменных лесов с ветляно-красноталовой уремой.

Развитие массивов каштановых почв, степной растительности, наличие речной системы Дона способствовали давнему хозяйственному освоению территории Клетского района, при этом эрозионные ландшафты выступают как основа системы местного землепользования. Традиционно ведение здесь сельского хозяйства, ориентированного на выращивание зерновых культур и подсолнечника, а также степного хозяйства крупного рогатого скота мясо-молочного направления. Давняя история эксплуатации эрозионных ландшафтов позволила провести их типизацию (по Г.Н. Лепилину, 2002) по эксплуатационному критерию и спектру мелиорационных мероприятий [7]:

-

1. Пригодные под пашню в полевых и почвозащитных севооборотах. Это слабо размытые верхние и средние части балочных склонов крутизной до 50. Здесь формируются среднесмытые почвы на глинах, суглинках, песках. Основным способом их эксплуатации является засыпка оврагов, создание систем водонаправляющих валов, повышение эрозионной устойчивости почв.

-

2. Пригодные под периодическое и постоянное залужение. Это как правило средние части склонов балочных систем, крутизной 5–120. Почвы средне- и сильносмытые на суглинистых и глинистых породах. Их освоение осуществляется путем выполаживания естественных откосов до крутизны 4–60, созданием систем водонаправляющих сооружений, совмещённых с лесными полосами, специальными агротехническими приемами.

-

3. Земли, пригодные под сенокосы и пастбища. Это склоны балочных систем с крутизной 12–200 или сильно размытые. Почвы сильно смытые на делювиальных суглинках, коренных глинах. Здесь производится выполаживание откосов, строятся гидротехнические сооружения, формируются защитные лесонасаждения с дополнительным посевом многолетних трав на мелиорированных участках.

-

4. Склоновые земли за создания защитных лесонасаждений. Это склоны средней крутизны до 200 и чрезвычайно крутые (до 400) с сильно смытыми почвами или выходами коренных пород. Здесь также производится террасирование, выполаживание склонов до крутизны 12–140, отсыпка откосов, строительство гидротехнических донных и склоновых сооружений, создание мелиорированных площадок.

-

5. Земли, не используемые в сельском и лесном хозяйстве. Это чрезвычайно крутые, отвесные или обрывистые склоны крутизной более 40 0 , с выходами мела, мергеля, песчаников и других коренных пород. Как правило, такие земли связаны с активно растущими оврагами, бортами речных долин, обрывистыми берегами Дона. Почвы сильно смытые, с обилием хряща и дресвы. Здесь как правило формируются гидротехнические сооружения, тормозящие плоскостной и линейный размыв, а также происходит залужение естественным путем.

В настоящее время общая площадь земельных ресурсов Клетского района составляет 331258 га, из них пашни – 194248 га, прочих сельскохозяйственных угодий – 56497 га, пастбища – 119278 [4]. Проведение сельскохозяйственных работ на склоновых землях приводит к активизации эрозионных процессов, росту склоновых оврагов, активизации донных оврагов. В настоящее время на территории Клетского района водная эрозия охватывает более 40% сельскохозяйственных угодий и 34% пашни. Около 20% территории района приурочены к зонам плоскостного размыва, которые формируются на склонах при значении уклонов более 0,50.

Выходы различных горных пород в границах эрозионных ландшафтов способствуют эксплуатации их минеральной базы. В настоящее время крупным функционирующим предприятием является Перекопский известняковый карьер строительного камня, ориентированный на взрывную добычу строительного камня и производство щебня. Это одно из крупнейших месторождений подобного рода с общими запасами по категориям А+В+С более 23,5 млн м3. Разработка месторождения в настоящее время ведется и связана с воздействием на литогенную основу и водосборы близ расположенных эрозионных систем. Основное воздействие связано с проведением взрывных работ, что приводит к динамическому воздействию на окружающую местность. Кроме того, на прилегающей территории созданы грунтовые дороги и коммуникации, которые приводят либо к дополнительному переуплотнению грунтов, либо вдоль обочин способствуют проявлению дорожно-линейной эрозии. При работе автомобильного транспорта и спецтехники загрязнение атмосферы в зоне влияния карьера и в самом карьере происходит при работе двигателей дорожно-строительной техники и автотранспорта, выделяющих азота диоксид, азота оксид, бензин, оксид углерода, оксид серы и сажу.

В настоящее время карьер представляет собой чашу прямоугольной формы протяженностью около 250 м. Для него характерны эродированные борта, покрытые бороздами и промоинами, а также отвалы в западной части карьерно-отвального комплекса. Их отличает развеваемость ветром, развитие эрозионных борозд. Кроме того, карьер при проведении взрывных работ является источником карбонатной пыли, вызывая запыление приземного слоя воздуха, механическое загрязнение поверхности почвы, а на некоторых участках, прилегающих к карьеру, отмечается развитие массивов нарушенных каштановых почв или их окарбоначивание.

Эрозионные ландшафты Клетского района также характеризуются как эксплуатируемые к водохозяйственном отношении. Именно в долинах отдельных эрозионных систем отмечается разгрузка основного источника водоснабжения Клетского района – альб-сеноманского водоносного горизонта, воды которого добываются через систему централизованного водоснабжения, а также из скважин, колодцев, обустроенных родников. К ним относятся, например, Святой источник Казанской иконы Божьей матери у Кременского Вознесенского монастыря, Гришановский родник.

В настоящее время в границах эрозионных ландшафтов Клетского района созданы 58 источников централизованного водоснабжения, 14% из которых не соответствуют ГОСТ по санитарноэпидемическим показателям, 2,3% – по микробиологическим, 72,7% – по физико-химическим. Кроме того, за последние несколько лет повысился напорный уровень горизонта этих вод от 0,08 м на западе района до 0,16 м на юге [6].

Особое влияние на экологическое состояние эрозионной сети оказывают несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Так, в 2019 г., на 10 сельских поселений в районе приходилось 25 полигонов, расположенных по оврагам и балкам. С 1 января 2019 г. в Волгоградской области, в том числе на территории Клетского района заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в которой задействован единый регоператор - ООО «Управление отходами - Волгоград». Все мусорные полигоны были закрыты, но ликвидирован и переделан под сортировочный полигон только 1, который находится на территории Клетского сельского поселения [Там же].

Таким образом, эрозионные ландшафты Клетского района нуждаются в ряде мер оптимизации их землепользования. В настоящее время к основным мерам рационального использования их земельного фонда относятся следующие:

-

- комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, гидротехнических и лесолугомелиоративных мероприятий на склоновых эрозионно опасных территориях. Данный комплекс внедрен на Клетском агролесомелиоративном опорном пункте ФНЦ агроэкологии РАН. В настоящее время полностью зарегулирован сток, при этом коренным образом изменился водный режим склонов за счет создания системы лесополос мелиоративного значения из ясеня, вяза, ройбинии псевдоакации, груши, смородины желтой, скумпии и т. д., проведено строительство водорегулирующих валов и выполажи-вание оврагов и глубоких промоин;

-

- ещё одной из форм оптимизации природопользования на площадях эрозионных ландшафтов является организация особо охраняемых природных территорий. Классическим примером формы охраны эрозионных систем является расположенный в соседнем Иловлинском районе природный парк «Донской», где под охраной находятся все типы местностей эрозионного ландшафта [2]. Что касается Клетского района, то на его территории известны формы охраны, связанные не только с запо-ведыванием, но и изучением эрозионного рельефа. К основным формам охраны природы эрозионных ландшафтов относятся Клетский опытно-овражный опорный пункт в системе ФАЦ Всероссийского НИИ агролесомелиорации, а также водоохранные зоны балок, рек, озер, лесонасаждений. В систему ООПТ района также входит урочище Окопы [2], служащее памятником природы регионального значения.

Список литературы Анализ геоэкологического состояния эрозионных ландшафтов Клетского района Волгоградской области

- Брылев В.А., Дедова И.С., Дьяченко Н.П. [и др.]. Геоморфология Волгоградской области. М.: Глобус, 2017.

- Брылев В.А., Рябинина Н.О., Материкин А.В. [и др.]. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области. Волгоград: Альянс Пресс, 2006.

- Волгоградская область: топографическая карта. Масштаб 1:200000. М., 2003. Л. 58-59.

- Воробьев А.В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоградской области: справ. изд. Волгоград: Станица-2, 2002.

- Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В.А. Брылёва. М.: Планета, 2016.

- Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2018 году»/ ред. колл.: В.Е. Сазонов [и др.]. Ижевск: ООО «Принт», 2019.

- Лепилин Г.Н. Классификация эрозионных земель Волгоградской области // Семнадцатое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов: сб. докл. и сообщений. (г. Краснодар, 15-17 окт. 2002 г.). Краснодар: Изд-во Кубан. гос. аграр. ун-та, 2002. С. 132-133.

- Селезнева А.В., Дедова И.С. Морфогенетический анализ эрозионного рельефа Волгоградского Правобережья // Geomorfologiya. 2019. № 4. С. 88-101.

- Современные методы исследования ландшафтов Центрального Черноземья / под ред. проф. В.Б. Михно. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002.