Анализ геологических, технологических и параметров эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ1 Нивагальского месторождения

Автор: Аубакиров А.Б., Ахмедьянов С.Р., Сабитов Р.Р.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ эффективности гидравлического разрыва (ГРП) пласта на объекте ЮВ1 Нивагальского месторождения. Для последующего подбора скважин кандидатов для проведения ГРП рассматривается последовательность подбора технологических параметров с учетом геолого-физических параметров пласта на основе линейной регрессии для планирования ГРП объекта ЮВ1 Нивагальского месторождения.

Линейная регрессия, канонические переменные, гидравлический разрыв пласта, объект юв1, нивагальское месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/140220167

IDR: 140220167

Текст научной статьи Анализ геологических, технологических и параметров эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ1 Нивагальского месторождения

Для нефтегазодобывающего комплекса России в настоящее время актуальны проблемы увеличения нефтеотдачи и вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти. На месторождениях Западной Сибири удельный вес залежей, приуроченых к низкопроницаемым и расчлененным коллекторам, составляет около 60%. С целью вовлечения в разработку не-дренируемых запасов нефти применяется гидравлический разрыв продуктивного пласта (ГРП). По экспертным оценкам около трети запасов углеводородов можно извлечь только с использованием этой технологии. Так, например, на объекте ЮВ 1 Нивагальского месторождения было проведено свыше ста операций.

По скважинам с ГРП на объекте ЮВ 1 за весь период применения эффективная толщина пласта в среднем составила 12,5 м, коэффициент проницаемости – 11,0 мД, коэффициент песчанистости – 0,46 д.ед. В половине случаев (около 45%) масса проппанта составила менее 15 т, начиная с сентября 2004 г. выполняются большеобъемные обработки (с массой более 30 т), причем с 2005 г. по 2008 г. доля большеобьем-ных ГРП составляет около 70% (средняя масса проппанта в этот период равна 31,8 т). Темп закачки жидкости разрыва в целом составил 3,3 м3/мин (до 2003 года темп закачки составлял в среднем 3,7 м3/мин, начиная с 2003 года – в среднем 2,2 м3/мин). Максимальная концентрация и средняя концентрация проппанта по годам обработок, как правило, выше 800 кг/м3 и 400 кг/м3, и в среднем составляет 878 кг/м3 и 434 кг/м3 соответственно. На скважинах, где ГРП выполнен при вводе скважин из бездействия, применяли более высокую массу проппанта (в среднем 22,5 т против 15,5 т) и меньший темп закачки жидкости разрыва (2,8 м3/мин против 3,5 м3/мин.

Большинство обработок эксплуатационного фонда приходилось на действующие добывающие скважины (69%), в период 2005-2008 гг. выполнено примерно равное количество на скважинах действующего (23 ГРП) и бездействующего (22 ГРП) фонда. В целом по скважинам эксплуатационного фонда отмечается стабильная эффективность ГРП по жидкости (на уровне 23,0 т/сут для действующих и 28,2 т/сут для бездействующих добывающих скважин), тогда как по нефти на бездействующих скважинах с 2005 г. наблюдается уменьшение эффекта. Обводненность после ГРП на скважинах выводимых из бездействия в среднем на 30% выше, чем на действующих добывающих скважинах (71,6 против 41,3 %) [1].

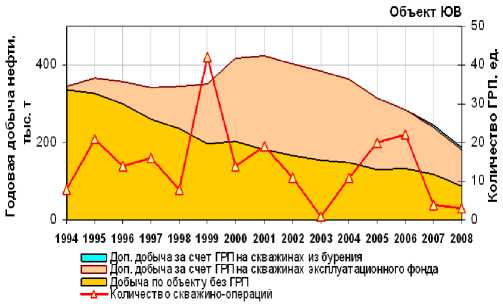

Средний дебит жидкости после ГРП составил 24,6 т/сут, нефти – 12,1 т/сут; суммарная дополнительная добыча нефти по объекту достигла 2150,6 тыс.т (41% от суммарной добычи нефти по объекту ЮВ 1 на месторождении, рисунок 1.1), в т.ч.: по эксплуатационному фонду скважин – 2138,1 тыс.т, по фонду из бурения – 12,5 тыс.т.

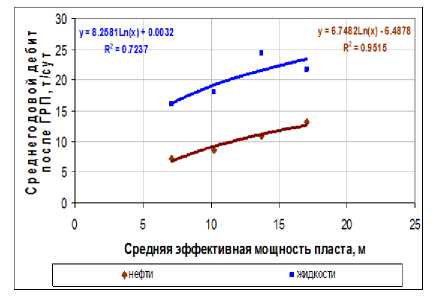

Большая часть обработок осуществлена на малодебитных скважинах (более 50% имели дебит жидкости менее 5 т/сут), после ГРП – дебит жидкости у большей части превысил 20 т/сут. Отмечены тенденции увеличения дебита жидкости после ГРП с увеличением эффективной мощности пласта и массы проппанта, увеличения удельного дебита жидкости с увели- чением удельной массы проппанта. Отметим, что по большей части скважин с увеличением дебита жидкости увеличивается и обводненность после ГРП. Также на увеличение обводненности после ГРП оказывает влияние высокая накопленная обводненность и расстояние до ближайшей нагнетательной скважины.

Рис. 1. Изменение дополнительной добычи нефти за счет ГРП по годам. Объект ЮВ1

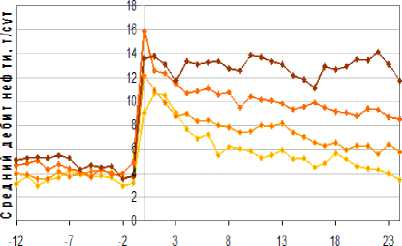

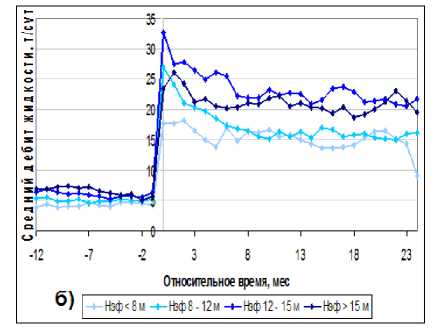

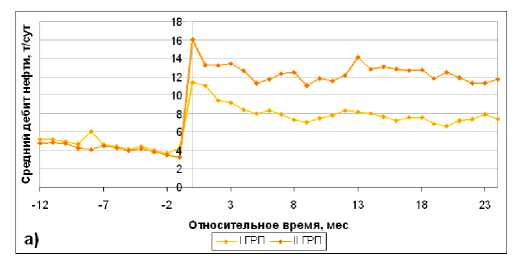

Как показывает динамика изменения средних дебитов, приведенных на дату ГРП, бóльшая эффективность по нефти достигнута на скважинах с бóльшей эффективной мощностью пласта. Причем, длительность эффекта увеличивается с увеличением эффективной мощности (рис. 2а).

Наибольшая эффективность по жидкости в первые два года после обработки получена на скважинах с эффективной толщиной в интервале 12–15 м. У скважин с эффективной толщиной менее 8 м и 8–12 м через полгода после проведения ГРП результаты по жидкости различаются несущественно (рис. 2б).

На Нивагальском месторождении на объекте ЮВ 1 было проведено 4 ГРП на скважинах выводимых из бурения, причем три из них при бурении вторых стволов. Бурение новой скважины № 2831 в мае 2008 г. на объекте ЮВ 1 показало лучший результат (в среднем за 3 месяца дебит по нефти – 15,5 т/сут, по жидкости – 20,6 т/сут), по сравнению с бурением боковых стволов (6,7 т/сут и 48,9 т/сут соответственно). Необходимо отметить, что из 4 скважин, построенных на объект ЮВ1, высокий эффект (среднегодовой прирост дебита нефти более 15 т/сут) не получен ни на одной скважине, среднегодовой прирост нефти составил 1,811,4 т/сут, в среднем 6,8 т/сут. На скважине №2237Н полученные результаты не являются удовлетворительными (дебит нефти – 1,0 т/сут, жидкости – 98 т/сут, при обводненности 99%). Все ГРП, проведенные на скважинах после бурения вторых стволов, являлись большеобьемными, используемая масса проппанта в среднем составила 34 т, при максимальной концентрации 776,6 кг/м3.

По состоянию на 1.01.2009 г. на объекте ЮВ1 выполнена 41 повторная обработка, в анализе участвовали скважины с совпадающими или частично пересекающимися интервалами воздействия. Так, при проведении повторных обработок использованная масса проппанта увеличена более чем в два раза, а максимальная концентрация на 22%, темп закачки жидкости разрыва, наоборот, был уменьшен на 16 % и составил 3,1 м3/мин. Дебиты жидкости и нефти до ГРП при первых и повторных обработках различались незначительно (5,0 т/сут против 5,5 т/сут и 3,9 т/сут против 3,6 т/сут соответственно).

Относительное время. нес

а) |-е Нэф<8м-,-№*8 12нн-№ф12 16мн-Нэф>15м

Рис. 2. Приведенные на дату ГТМ дебиты нефти (а) и жидкости (б) по диапазонам эффективной мощности. Обобщенные зависимости дебитов жидкости и нефти после ГРП от средней эффективной мощности пласта (в). Объект ЮВ1

После первых ГРП были получены следующие результаты: дебит жидкости – 15,6 т/сут, нефти – 10,4 т/сут, обводненность – 33%. При повторных обработках полученные результаты оказались выше первых: по жидкости на 37 %, по нефти на 21 %, обводненность выше на 13%, при том, что средняя накоп- ленная добыча нефти на момент ГРП при повторных обработках составляла 18,7 тыс.т/скв. против 8,6 тыс.т/скв. (табл. 1). Таким образом, совершенствование технологии с увеличением массы проппанта, несмотря на значительную разницу в накопленной добыче между первыми и повторными обработками, принесло положительные результаты.

Таблица 1

Средние значения основных геолого-физических параметров пластов, технологических параметров ГРП, показателей эффективности повторных ГРП

|

Параметр |

ЮВ 1 |

|

Кратность обработки |

1 ГРП 2 ГРП |

|

Количество скважин |

41 |

Геолого - физические параметры

|

Эффективная мощность, м |

12,5 |

|

Эффективная нефт. толщина, м |

10,2 |

|

Проницаемость, мД |

10,3 |

|

Альфа ПС, д.ед. |

0,7 |

|

Пористость, д.ед. |

0,16 |

Технологические параметры

|

Масса проппанта, т |

10,5 |

22,9 |

|

Максимальная концентрация, кг/м3 |

770 |

933 |

|

Средняя концентрация, кг/м3 |

374 |

493 |

|

Темп закачки жидкости разрыва, м3/мин |

3,7 |

3,1 |

Эксплуатационные параметры

|

Дебит жидкости до ГРП, т/сут |

5,0 |

5,5 |

|

Дебит нефти до ГРП, т/сут |

3,9 |

3,6 |

|

Обводненность до ГРП, % |

21 |

35 |

|

Дебит жидкости после ГРП, т/сут |

15,6 |

24,8 |

|

Дебит нефти после ГРП, т/сут |

10,4 |

13,3 |

|

Обводненность после ГРП, % |

33 |

46 |

|

Начальный прирост дебита жидкости, т/сут |

10,6 |

19,3 |

|

Начальный прирост дебита нефти, т/сут |

6,4 |

9,7 |

|

Удельная масса проппанта, т/м |

0,8 |

1,8 |

|

Удельный дебит жидкости, т/сут/м |

1,24 |

1,98 |

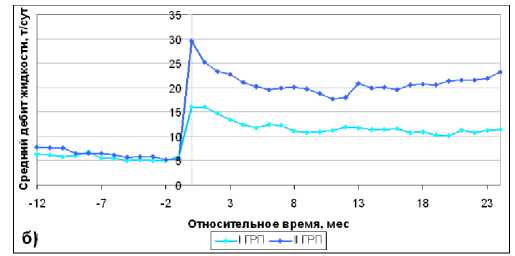

Динамика средних дебитов, приведенных на дату запуска после ГРП, показывает, что в течение двух лет сохраняется превосходство повторных обработок над первыми примерно в 1,5 раза, как по дебитам жидкости, так и по дебитам нефти (рис. 3). В то же время, при рассмотрении повторных обработок по годам, установленно, что высокие результаты повторных ГРП основываются на обработках 1994–2002 гг. При повторных обработках более позднего периода с годами средние дебиты нефти уменьшаются, а средняя обводненность увеличивается. Средние дебиты жидкости после повторных ГРП выше относительно первых обработок в 1,3–2,0 раза.

Также на Нивагальском месторождении на объекте ЮВ1 проведено пять третьих обработок. При первых обработках масса проппанта и максимальная концентрация проппанта составили 9,0 т и 740 кг/м3 соответственно. При повторных и третьих обработках мас- са проппанта и максимальная концентрация увеличиваются и достигают средних значений 22,6 т и 1002 кг/м3 соответственно.

Рис. 3. Приведенные на дату ГТМ дебиты нефти (а) и жидкости (б) для первых и повторных обработок. Объект ЮВ1

Темп закачки жидкости разрыва, наоборот, уменьшается с 4,1 м3/мин до 2,8 м3/мин. При первых обработках были получены дебиты: нефти – 11,4 т/сут, жидкости – 13,6 т/сут, при повторных обработках дебиты увеличиваются, на 20% по нефти и на 33% по жидкости. При третьих обработках происходит дальнейшее увеличение начального дебита по нефти на 12 %, по жидкости на 8% относительно повторных обработок (табл. 2). Низкий результат от третьего ГРП получен только по одной скважине – № 9315. Операция проведена без технологических нарушений, в пласт закачано 30 т проппанта, низкий дебит жидкости (5,6 т/сут на второй месяц после ГРП) не может быть объяснён высокой выработкой запасов (накопленная добыча жидкости – 21,7 тыс.т, нефти – 14,5 тыс.т) или низким пластовым давлением (30,1 МПа), данные о промыслово-геофизических исследованиях отсутствуют.

Для планирования эффективности первого ГРП можно использовать следующую модель, основанную на многомерном статистическом анализе: это метод кластерного анализа, позволяющий разбить весь набор скважин с проведенным ГРП на несколько однородных по статистическим свойствам групп, и метод канонических корреляций (канонический анализ), в котором устанавливаются максимальные корреляционные связи между двумя группами параметров. Поиск наиболее тесных связей между группой геологотехнологических параметров и показателями эффективности ГРП и являются целью исследований с при- менением статистического анализа данных. Далее на основе полученных формул перехода к каноническим переменным можно делать выводы о наиболее значимых параметрах, влияющих на эффективность гидроразрыва пласта [2].

В качестве параметров, характеризующих геологические условия в пластах группы ЮВ были выбраны: общая и нефтенасыщенная толщины пласта, коэффициент песчанистости, проницаемость, параметр «Альфа-ПС», коэффициент макронеоднородности пласта и нефтенасыщенность.

Параметры, характеризующие технологию проведения ГРП: масса проппанта в пласте, темп закачки и средняя концентрация проппанта.

В качестве характеристик эффективности проведения ГРП были выбраны приросты дебитов по жидкости и нефти. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации этих параметров приведены в табл. 2.

Таблица 2

Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации параметров, используемых в анализе эффективности проведения ГРП по пластам группы ЮВ

|

Параметр |

Средн. значение |

Станд. откл. |

Вар-я, % |

|

Общая толщина, м |

27 |

0,162 |

0,60 |

|

Нефтенасыщенная толщина, м |

9,9 |

0,213 |

2,15 |

|

Нефтенасыщенность, д.ед. |

0,56 |

0,004 |

0,71 |

|

Проницаемость, мД |

11,3 |

0,208 |

1,84 |

|

Песчанистость, д.ед. |

0,46 |

0,009 |

2,00 |

|

Коэф. макронеоднородности, ед./м |

0,46 |

0,016 |

3,44 |

|

Альфа ПС, д.ед. |

0,72 |

0,010 |

1,32 |

|

Масса проппанта в пласте, т |

15,4 |

0,727 |

4,72 |

|

Темп закачки, м3/мин |

3,37 |

0,068 |

2,01 |

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

415 |

8,994 |

2,17 |

|

Прирост жидкости, т/сут |

20,9 |

1,203 |

5,75 |

|

Прирост нефти, т/сут |

9,2 |

0,642 |

6,98 |

Как видно из табл. 2, для большинства параметров характерны небольшие значения стандартного отклонения и коэффициента вариации, что соответствует слабому разбросу данных относительно средних значений. Наиболее большие отклонения имеют параметры эффективности: прирост дебитов по жидкости и нефти с значениями коэффициентов вариации 5,75% и 6,98% соответственно.

Таким образом, исследование зависимости эффективности проведения ГРП от геолого-технологических условий может быть проведено как в целом по всей выборке скважин, так и по отдельным группам скважин, выделенным при помощи соответствующих статистических методов.

Для выделения групп скважин, однородных по своим свойствам, использовался метод k -средних. Это один из итерационных методов кластерного анализа, в котором все скважины разбиваются на заранее заданное число групп так, что минимизируется дисперсия переменных внутри каждой группы.

Рассмотрим кратко алгоритм метода « k -средних». Пусть имеется n объектов (скважин) характеризующихся p признаками X l , которые необходимо разбить на k групп. Для начала из n точек рассматриваемой совокупности отбираются k точек – первоначальных центров групп. После выбора начальных центров групп выполняется следующая итерационная процедура: из оставшихся n – k объектов извлекаются по очереди объекты и присоединяются к ближайшему к ним по евклидову расстоянию центру. Евклидовы расстояния между объектами i и j вычисляются по формуле:

di} = Jz^C^u — fy)2 i * >7>i — 1>.....>n (1)

где JY^j – значение l -ого признака у i -ого объекта.

После каждого присоединения координаты центра пересчитываются как среднее между его координатами и координатами вновь присоединенного объекта. В конце итерации все объекты присоединены к какому-либо из центров и получены новые координаты центров. Процедура повторяется и если новое разбиение объектов на группы не отличается от предыдущего, то работа алгоритма завершается.

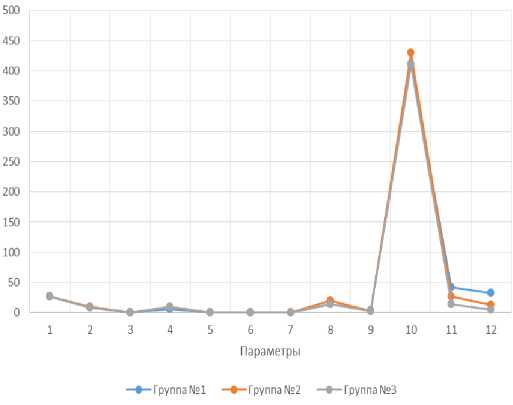

Были выделены три группы скважин. Средние значения параметров в каждой группе приведены в табл. 3, а на рис. 4 проиллюстрированы относительные различия параметров в зависимости от группы скважин.

Для выявления зависимости эффекта проведения ГРП от геолого-технологических параметров использовался метод канонических корреляций, который позволяет находить максимальные корреляционные связи между двумя группами параметров.

Суть метода заключается в построении двух новых групп параметров GT i и E i (канонических переменных), являющихся линейными комбинациями исходных параметров из соответствующей группы.

Таблица 3

Средние значения параметров по выделенным группам

|

Параметр |

Группа скважин |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Общая толщина, м |

27,1 |

26,5 |

27 |

|

Нефтенасыщенная толщина, м |

9,2 |

9,1 |

9 |

|

Нефтенасыщенность, д.ед. |

0,6 |

0,56 |

0,55 |

|

Проницаемость, мД |

6,7 |

9,8 |

9,5 |

|

Песчанистость, д.ед. |

0,4 |

0,43 |

0,41 |

|

Коэф. макронеоднородности, ед./м |

0,47 |

0,44 |

0,49 |

|

Альфа ПС, д.ед. |

0,69 |

0,71 |

0,7 |

|

Масса проппанта в пласте, т |

14,8 |

19,6 |

13,9 |

|

Темп закачки, м3/мин |

3,8 |

3,3 |

3,3 |

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

411 |

430 |

409 |

|

Прирост жидкости, т/сут |

41,6 |

27,4 |

13,9 |

|

Прирост нефти, т/сут |

32,7 |

13,4 |

4,5 |

При этом коэффициенты при исходных параметрах в линейных комбинациях подбираются так, чтобы корреляция в каждой паре канонических переменных была максимальной.

Рис. 4. Нормированные средние значения параметров в группах.

Рассмотрим результаты канонического корреляционного анализа эффективности проведения ГРП на пластах группы ЮВ. Изначально были выбраны следующие параметры [1]:

-

– множество геологических параметров G: нефте-насыщенность S н , общая толщина пласта h общ , нефтенасыщенная толщина пласта hнн , проницаемость k , песчанистость p , макронеоднородность K м , параметр «Альфа-ПС» αпс ;

-

– множество технологических параметров T: масса проппанта в пласте m , средняя концентрация проппанта в пласте M , темп закачки Q ;

-

– множество параметров, характеризующих эффективность ГРП, E: прирост дебита жидкости ∆Q ж и прирост дебита нефти ∆Qн .

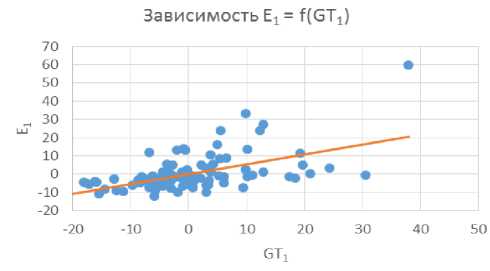

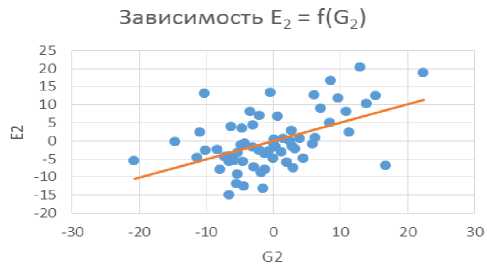

Значения канонических корреляций и формулы перехода к каноническим переменным приведены в таблице 1.4. Графики линейной регрессии для пар канонических переменных приведены на рис. 1.5. Отметим, что из полученных результатов приведена только 3 группа скважин, так как это множество имеет статистически значимую корреляцию по 95,0% уровне достоверности (значение P-value = 0,0026 < 0,05).

Таблица 4

Результаты канонического анализа по геологотехнологическим параметрам и показателям эффективности ГРП на пластах группы ЮВ

|

Канонич. коррел. |

Формула перехода к канонич. переменным |

Уравнение линейной регрессии |

|

Вариант №1 |

||

|

0,54 |

GT 1 = 0,9 m + 0,5α - 0,39 k + 0,37 K М + 0,36 p + 0,3 S Н -0,26 Q – 0,16 h общ + 0,05 h НН + 0,03 М E 1 = 1,01 ∆Q ж + 0,07 ∆Q Н |

E 1 = 0,54 GT 1 |

|

Вариант №2 |

||

|

0,31 |

GT2 = -0,1 m + 0,5α - 0,7 k -0,49 K М + 0,2 p - 0,3 S Н -0,4 Q – 0,3 hобщ + 0,4 hНН - 0,2 М E2 = -0,07 ∆Qж + -1,01 ∆QН |

E 2 = 0,31 GT 2 |

Рис. 5. Графики линейной регрессии для пар канониче- ских переменных.

Таким образом, основное влияние на эффективность ГРП оказывают следующие параметры (в порядке ослабления влияния): масса проппанта, параметр «Альфа-ПС», проницаемость, коэф. макронеоднородности, песчанистость, нефтенасыщенность, темп закачки, общая толщина пласта, нефтенасыщенная толщина пласта и средняя концентрация проппанта.

Список литературы Анализ геологических, технологических и параметров эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ1 Нивагальского месторождения

- ТЭО КИН Нивагальского месторождения на 01.01.2009 г.

- Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. -М.: Юнити, 1999.