Анализ госпитальной заболеваемости раком поджелудочной железы на территории Красноярского края

Автор: Окладникова Евгения Владимировна, Рукша Татьяна Геннадьевна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 6 (72), 2015 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика госпитальной заболеваемости раком поджелудочной железы населения Красноярского края в период с 2009 по 2013 г. У преобладающего числа больных (82,16 %) был диагностирован распространенный рак поджелудочной железы. Отмечено преобладание среди больных лиц от 51 до 60 лет с примерно равным соотношением мужчин и женщин. Основными факторами риска являлись избыточная масса тела - у 67,66 % и сахарный диабет - у 21,99 % пациентов. Не установлена роль наследственной предрасположенности в развитии рака поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы, красноярский край, заболеваемость

Короткий адрес: https://sciup.org/14056602

IDR: 14056602 | УДК: 616.37-006.04(571.51)

Текст научной статьи Анализ госпитальной заболеваемости раком поджелудочной железы на территории Красноярского края

На протяжении последних десятилетий во всем мире рак поджелудочной железы (РПЖ) входит в число злокачественных опухолей с поздним выявлением, агрессивным течением и низкой выживаемостью [8, 9, 11, 12]. В России заболеваемость РПЖ продолжает расти, в 2013 г. среди всех зарегистрированных злокачественных новообразований удельный вес пациентов с РПЖ составил 2,9 %, что, казалось бы, не определяет высокой актуальности данного заболевания [1, 2]. Однако позднее выявление РПЖ (среднероссийский показатель – 59,4 %, по некоторым регионам – до 80 %), малая (4–12 мес) продолжительность жизни у больных, не получавших специфическую терапию, высокая одногодичная летальность (42,8 %) определяют актуальность проблемы своевременной диагностики и лечения этой патологии [4]. В Красноярском крае число больных РПЖ, состоящих на учете, в 2013 г. составило 12,3 на 100 тыс. населения (в России – 10,8) [4]. При этом за последние 10 лет не проводилась детальная оценка заболеваемости РПЖ на территории Красноярского края.

Цель исследования – провести комплексную оценку госпитальной заболеваемости РПЖ в Красноярском крае в период с 2009 по 2013 г.

Материал и методы

Исследование утверждено этической комиссией КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжанов-ского» (КККОД) 23.01.2014. В работе проведен анализ данных историй болезни пациентов, проходивших лечение в КККОД в период с 2009 по 2013 г. с диагнозом рак поджелудочной железы. Определялась динамика заболеваемости по годам,

возрастно-половая и социальная структура больных, клинические особенности заболеваемости РПЖ, включающие стадию заболевания, гистотип опухоли, объем проведенного лечения.

Результаты исследования обрабатывались с помощью программного пакета для статистического анализа SPSS Statistics 21. Отношение шансов рассчитывалось по формуле (ad)/(bc), где а и b – наличие или отсутствие фактора риска в исследуемой группе соответственно; с и d – наличие или отсутствие фактора риска в контрольной группе соответственно.

Результаты и обсуждение

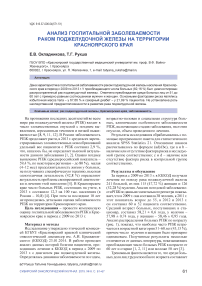

За период с 2009 по 2013 г. в КККОД получали лечение по поводу рака поджелудочной железы 241 больной, из них 115 (47,72 %) женщин и 126 (52,28 %) мужчин. Анализ погодовой заболеваемости РПЖ по данным госпитального регистра показывает, что в 2009 г. она составила 38 человек, к 2011 г. этот показатель возрос до 55, в 2012 и 2013 г. он составил 60 и 52 пациента соответственно. Средний возраст больных, поступивших в стационар, составил 58,21 ± 0,6 года, у мужчин – 57,98 ± 0,74 года, у женщин – 58,46 ± 0,95 года. Анализ распределения больных РПЖ по возрасту (рис. 1), показал, что наиболее часто РПЖ встречается в возрастной категории 51–60 лет (43,15 %), причем число мужчин и женщин было примерно одинаковым. Полученные результаты несколько отличаются от данных литературы, показывающих преобладающее число больных РПЖ в возрасте от 60 лет и старше [1, 2, 11] или моложе 50 лет [3].

Тревожным фактом является то, что среди больных доля лиц трудоспособного возраста составляет

Рис. 1. Заболеваемость раком поджелудочной железы в Красноярском крае в зависимости от пола и возраста

45,23 % (109 человек). Анализ социального статуса пациентов, проведенный на основании «Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (Постановление Госстандарта РФ № 3367, от 26.12.94), показал, что рабочих и служащих было 50 и 51 человек соответственно, из них 34 человека были пенсионерами. Неработающих пенсионеров (по возрасту или профессиональным вредностям) – 111 человек, 12,03 % (29 человек) определяли свой статус как неработающие.

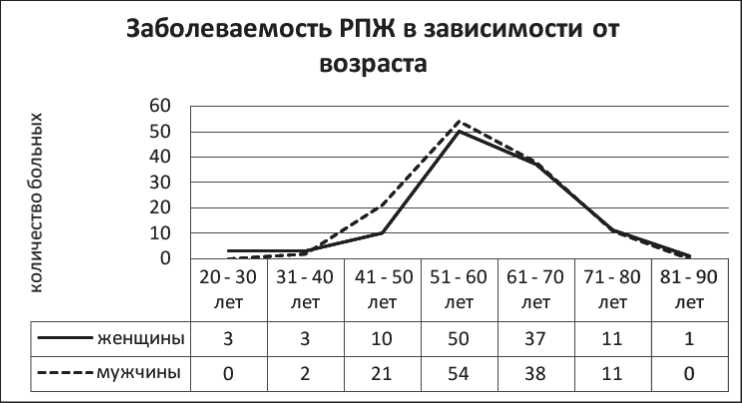

В Красноярском крае проживает 2,8 млн человек, имеется 5 основных групп районов с населением, сосредоточенном в основном в городах, – 76,45 %, в том числе в Красноярске, Норильске и Ачинске 1 млн, 176 тыс. и 107 тыс. человек соответственно. Численность населения самой большой по площади северной группы районов составляет 286 тыс. человек. На территории западной, восточной и южной групп районов Красноярского края проживает 275 тыс., 397 тыс. и 238 тыс. человек соответственно. В центральной группе районов, за исключением Красноярска, насчитывается 309 тыс. человек. Распределение больных РПЖ, проходивших лечение в период с 2009 по 2013 г. в КККОД, было следующим: Красноярск – 67, Ачинск – 12, Норильск – 2 человека. Небольшой поступление пациентов из Норильска может быть обусловлено значительной отдаленностью от краевого центра и оказанием медицинской помощи по месту проживания. При анализе количества пациентов, поступающих из 5 основных групп районов Красноярского края, значимых различий не выявлено (рис. 2).

Среди факторов риска развития РПЖ выделяют такие, как курение, хронический алкоголизм и употребление в пищу избыточного количества животных жиров [7, 9, 12]. В несколько раз повышают риск развития РПЖ наличие хронического панкреатита, сахарного диабета II типа или повышение уровня сахара в крови [2, 9, 10, 11]. В частности, рекомендуется лиц с впервые выявленным сахарным диабетом относить к группе риска по РПЖ и активно наблюдать их в течение первых 24 мес после установления диагноза [1]. В анализируемой выборке хронический панкреатит в анамнезе имелся у 20 (8,3 %), сахарный диабет II типа – у 52 (21,58 %) пациентов, причем у 17 из них стаж заболевания превышал 5 лет, у 28 – диабет был впервые выявленный или его давность не превышала 1 года. Сахарный диабет I типа был отмечен у 1 пациента. У 7 человек сахарный диабет сочетался с хроническим панкреатитом. Нарушение углеводного обмена, проявляющееся повышением уровня

Рис. 2 . Распределение численности больных раком поджелудочной железы, госпитализированных в Красноярский краевой клинический онкологический диспансер по основным группам районов Красноярского края (за исключением крупных промышленных городов)

таблица 1

распределение больных в зависимости от ИМт до выявления у них рПж

отношение шансов развития рПж в зависимости от факторов риска (с 95 % доверительным интервалом)

В последние годы активно обсуждается роль избыточной массы тела в развитии различных заболеваний, в том числе и РПЖ. Изучение распространенности ожирения среди взрослого неорганизованного населения г. Красноярска показало, что 50 % мужчин и 55,3 % женщин имеют индекс массы тела (ИМТ) >25 [6]. В ряде исследований установлена корреляция между уровнем заболеваемости РПЖ и питанием с избыточным содержанием жиров [7, 9, 11]. Для оценки достоверности этих данных, применительно к группе больных, включенных в исследование, производился расчет ИМТ (табл. 1). Преобладающая часть больных имели избыточную массу тела (35,82 %) или страдали ожирением различной степени (31,84 %).

Несмотря на то, что многими исследователями установлена роль генетической предрасположенности как фактор риска развития РПЖ, изучение наследственного анамнеза показало, что только у 7 (2,9 %) больных близкие родственники страдали онкологическими заболеваниями, причем случаев РПЖ среди них не было.

Для выявления наиболее значимых факторов, повышающих риск развития РПЖ, был проведен расчет отношения шансов с определением доверительных интервалов. Группа сравнения была сформирована методом случайной выборки из числа лиц, не страдающих РПЖ, и была равнозначна группе больных по полу и возрасту. Анализ отношения шансов показал, что для развития РПЖ значимыми (показатель отношения шансов больше 1,0) являются такие факторы риска, как сахарный диабет и ожирение с ИМТ >30 кг/м2 (табл. 2).

Эффективность лечения любой патологии связана с ранней диагностикой. Для больных со злокачественными новообразованиями распространенность опухоли на момент установки диагноза является одним из основных показателей, определяющих прогноз. Однако, по данным литературы, только у 2,5 % больных по России и 1,7 % по Красноярскому краю в 2013 г. был выявлен РПЖ I стадии. Низкая выявляемость РПЖ на ранних стадиях обусловлена поздним появлением клинических симптомов, малой информативностью лабораторных данных, сложностями интерпретации изменений в поджелудочной железе при выполнении общедоступных диагностических методов, таких как УЗИ. Это приводит к тому, что в нашей стране РПЖ III стадии выявляется в 21,8 %, РПЖ IV стадии – в 59,4 % первичных случаев [4].

По нашим данным, большинство больных, проходивших лечение в КККОД в период с 2009 по 2013 г., имело распространенные формы РПЖ (табл. 3). При анализе причин поздней диагностики РПЖ в большинстве случаев отмечалось отсутствие жалоб у пациента, в 48,55 % случаев дебютом заболевания стало развитие желтухи. Болевой синдром, заставивший обращаться за медицинской помощью, отмечен у 45,64 %. Подавляющее число больных (65,15 %) обращалось за медицинской помощью таблица 3

распределение больных рПж в зависимости от стадии заболевания

Клинические проявления рПж в зависимости от локализации опухоли

Среди пациентов, госпитализированных с диагнозом РПЖ, имело место и случайное выявление заболевания при УЗИ или профилактическом медицинском осмотре. Таких пациентов было 9 (3,73 %), однако у 6 из них был диагностирован запущенный РПЖ.

Основными клиническими проявлениями РПЖ являлись желтуха, боли различной локализации, снижение массы тела, астенический синдром (табл. 4). Развитие желтухи было характерным признаком для рака головки поджелудочной железы. Частым симптомом являлись боли в животе, отмеченные у 199 (82,57 %) пациентов. Астенический синдром отмечался у 206 (85,48 %) больных. Снижение массы тела, наряду с астеническим синдромом, является одним из важных симптомов РПЖ. Симптомы кишечной диспепсии (запоры, поносы) отмечались в 5,81 % случаев. Анализ использования инструментальных методов показал, что в условиях КККОД всем больным РПЖ были проведены ЭГДС, ультразвуковое исследование и компьютерная томография органов брюшной полости.

Важным аспектом, определяющим тактику лечения и прогноз заболевания, является морфологическая характеристика опухолей поджелудочной железы. В России удельный вес морфологически верифицированного диагноза РПЖ на протяжении последних лет остается низким, в 2011 г. этот показатель составил 47,1 %, в 2013 г. – 48,8 % [4]. По нашим данным, диагноз РПЖ был морфологически подтвержден в 85,06 % случаев. Верификация процесса не проводилась при терминальном состояния пациентов, неоперабельности опухоли или невозможности проведения пункционной биопсии. Самым частым гистотипом РПЖ явилась протоковая аденокарцинома, диагностированная у 185 (90,24 %) больных из числа пациентов с определенными гистологическими формами рака. Отмечалось преобладание умереннодифференцированной (30,81 %) и высокодифференцированной форм РПЖ. Другие гистологические варианты протокового рака встречались крайне редко, в 2 случаях – железисто-плоскоклеточный, в 1 случае – недифференцированный рак. Злокачественные опухоли экзокринной части поджелудочной железы встречались также редко, было диагностировано по 2 случая муцинозной цистаденокарциномы и ацинарноклеточной карциномы. У 10 (4,88 %)

Список литературы Анализ госпитальной заболеваемости раком поджелудочной железы на территории Красноярского края

- Кашинцев А.А., Янус Г.А., Коханенко Н.Ю., Моисеенко В.М., Ханевич М.Д., Роман Л.Д., Иевлева А.Г., Соколенко А.П., Суспицин Е.Н., Будовский А.И., Того А.В., Волков Н.М., Фадеев Р.В., Диникин М.С., Иванова А.К., Шостко К.Г., Имянитов Е.Н. Встречаемость мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 у больных раком поджелудочной железы//Сибирский онкологический журнал. 2013. № 5. С. 39-44.

- Лазебник Л.Б., Винокурова Л.В., Яшина Н.И., Быстровская Е.В., Бордин Д.С., Дубцова Е.А., Орлова Ю.Н. Хронический панкреатит у лиц пожилого возраста -риск рака поджелудочной железы//Клиническая геронтология. 2013. № 3-4. С. 14-22.

- Свидинская М.В., Вераксич Н.А. Рак поджелудочной железы и современные методы хирургического лечения//Сибирский онкологический журнал. 2013. Прил. № 1. С. 84-85.

- Состояние онкологической помощи населению России в 2013 году/Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М., 2014. 235 с.

- Царева Е.В., Базин И.С. Современное состояние проблемы лечения диссеминированного рака поджелудочной железы и возможные перспективы//Эффективная фармакотерапия. 2013. № 24. С. 20-29.

- Штарик С.Ю., Петрова М.М., Барон И.И., Грушкина О.С., Любченко О.Ф., Романова И.В. Проблема ожирения у взрослого населения г. Красноярска (популяционное исследование)//Сибирское медицинское обозрение. 2010. № 2. С. 53-56.

- Genkinger J.M., Spiegelman D., Anderson K.E., Bernstein L., van den Brandt P.A., Calle E.E., English D.R., Folsom A.R., Freudenheim J.L., Fuchs C.S., Giles G.G., Giovannucci E., Horn-Ross P.L., Larsson S.C., Leitzmann M., Männistö S., Marshall J.R., Miller A.B., Patel A.V., Rohan T.E., Stolzenberg-Solomon R.Z., Verhage B.A., Virtamo J., Willcox B.J., Wolk A., Ziegler R.G., Smith-Warner S.A. A pooled analysis of 14 cohort studies of anthropometric factors and pancreatic cancer risk//Int. J. Cancer. 2011. Vol. 129 (7). P. 1708-1717 DOI: 10.1002/ijc.25794

- Klint A., Engholm G., Storm H.H., Tryggvadóttir L., Gislum M., Hakulinen T., Bray F. Trends in survival of patients diagnosed with cancer of the digestive organs in the Nordic countries 1964-2003 followed up to the end of 2006//Acta Oncol. 2010. Vol. 49 (5). P. 578-607 DOI: 10.3109/02841861003739330

- Maisonneuve P., Lowenfels A.B. Epidemiology of pancreatic cancer: an update//Dig. Dis. 2010. Vol. 28 (4-5). P. 645-656 DOI: 10.1159/000320068

- Raimondi S., Lowenfels A.B., Morselli-Labate A.M., Maisonneuve P., Pezzilli R. Pancreatic cancer in chronic pancreatitis; aetiology, incidence, and early detection//Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2010. Vol. 24 (3). P. 349-358 DOI: 10.1016/j.bpg.2010.02.007

- Rückert F., Brussig T., Matthias K., Kersting S., Bunk A., Hunger M., Saeger H.-D., Niedergethmann M., Post S., Grützmann R. Malignancy in chronic pancreatitis: Analysis of diagnostic procedures and proposal of a clinical algorithm//Pancreatol. 2013. Vol. 13 (3). P. 243-249 DOI: 10.1016/j.pan.2013.03.014

- Tingstedt B., Weitkämper C., Andersson R. Early onset pancreatic cancer: a controlled trial//Ann. Gastroenterol. 2011. Vol. 24 (3). P. 206-212.

- Wang F., Herrington M., Jörgen L., Permert J. The relationship between diabetes and pancreatic cancer//Mol. Cancer. 2003. Vol. 6. P. 2-4.