Анализ и моделирование распределения тяжелых металлов по руслу водного объекта вблизи зоны мелиорации

Автор: Суходоев И.Г., Курилова Е.В., Зубарев В.А., Фрисман Е.Я.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Математическое моделирование. Биология

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению миграции тяжелых металлов по руслу водного объекта с одним мелиоративным каналом. Рассмотрена простая математическая модель, позволяющая анализировать характер распределения концентрации поллютантов, тяжелых металлов по руслу реки при наличии сброса в этот водоем вод из зоны мелиорации. Предложен простой метод оценки интенсивности снижения концентрации металлов, по речному стоку. Предполагается, что основными параметрами, влияющими на распространение металлов являются скорость течения воды и интенсивность осаждения металла при перемещении его по руслу реки. По предложенной модели были выполнены расчеты концентрации металлов вдоль русла реки Ульдура в Еврейской автономной области. Проведена оценка интенсивности уменьшения концентрации металла вдоль водоема при удалении от зоны мелиорации. В частности, показано, что падение концентрации железа (Fe) за счет осаждения металла по руслу рассматриваемого водного объекта достигает ее фонового значения на расстоянии около 20 км. Также проведено исследование, основанное на обработке данных осенних проб, взятых в трех разных участках по руслу реки Ульдура. В результате анализа данных показано, что изменение концентрации выявленных металлов в разные годы наблюдаемого периода имеют сильные отклонения как в сторону резких скачков, так и падения значений, что может быть описано достаточно простой моделью, представленной в данной работе.

Водный объект, тяжелые металлы, концентрация, динамика, математическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/143179967

IDR: 143179967 | УДК: 517.2:504.4.054(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-1-3-11

Текст научной статьи Анализ и моделирование распределения тяжелых металлов по руслу водного объекта вблизи зоны мелиорации

e-mail: , ,

e-mail: ,

e-mail: , ,

e-mail: , ,

Одним из важных направлений исследований качества водной среды является изучение динамики концентрации примеси тяжелых металлов в воде [19]. Несмотря на то, что значительная доля загрязнений образуется в результате деятельности промышленных предприятий, немалый вклад в загрязнение водных объектов принадлежит современному сельскому хозяйству, использующему для защиты растений интенсивное внесение удобрений и ядохимикатов [14]. Так как тяжелые металлы входят в состав многих удобрений и пестицидов, они могут попадать в водоемы вблизи зон мелиорации вместе со стоком с сельскохозяйственных участков.

Следует отметить, что термин «тяжелые» в данном случае относится не столько к массе конкретного металла, сколько к степени влияния его концентрации на загрязнение окружающей среды,

так как при попадании в водную среду их токсичность возрастает, что представляет серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств [15]. К таким металлам относят свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово, сурьму, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк.

Многие металлы образуют устойчивые прочные комплексы с органикой, которые являются одной из важнейших форм их миграции в водных объектах на значительные расстояния [2, 10, 13], распределяя различную концентрацию металлов между отдельными компонентами водных систем. Таким образом, изучение динамики концентрации водорастворимых форм металлов необходимо для понимания свойств и реакций, протекающих в водной системе.

Количественное исследование процессов в водной среде, таких как транспорт растворов, химических соединений, включающих тяжелые металлы, описываются различными математическими моделями, что позволяет спрогнозировать скорость и ареал распространения токсинов при ограниченном количестве исходной информации с помощью учета основных факторов [8].

Распространение примесей в текучей среде – это результат конвекционного процесса в связи с движением воды и диффузии тяжелых металлов. Получение аналитических зависимостей концентрации загрязняющих веществ по длине русла водного объекта позволяет выявить экологически неблагоприятную зону речного стока. Также благодаря изучению данных зависимостей можно более точно спрогнозировать динамику поллютантов и их примесей в бассейне реки. Таким образом, исследование бассейна рек с применением математических моделей является одной из актуальных задач экологической безопасности [11].

Распределение тяжелых металлов вдоль водного объекта в зоне мелиорации Природные водоемы описываются динамической системой, отличительным свойством которой является способность к самоочищению, причем в водоемах с проточной водой самоочищение происходит быстрее, чем в водоемах с замедленным стоком. При количественном анализе и построении математической модели пространственного распределения концентрации некоторого побочного элемента в данном водном объекте необходимо учитывать такие естественные процессы, как течение воды в водоеме и процессы осаждения элемента.

Рассмотрим изменение концентрации какого-либо тяжелого металла вдоль некоторого линейно протяженного водоема при наличии сброса в него вод из зоны мелиорации, т.е. предполагается, что в водоем впадает мелиоративный канал. Будем следить за изменением концентрации в водоеме только в некоторой окрестности впадения этого мелиоративного канала. Зафиксируем три точки вдоль водоема: точку I до зоны мелиорации, точку II в месте впадения мелиоративного канала и точку III на некотором расстоянии после зоны мелиорации. Предположим, что нам известны концентрации данного тяжелого металла в этих точках: С 1 в точке I, С 2 – в II и С 3 – в III. Опишем возможный вид распределения концентрации между точками I и III.

В настоящее время одной из основных моделей для определения концентрации тяжелых металлов в водных ресурсах является уравнение конвекции-диффузии вида [1, 3]:

и ■ д- C ( х , t ) + C ( х , t ) = д C ( x , t ) 1 + f , (1) оx о t оx \ оx )

где u – продольный компонент скорости реки, м/с; С ( x,t ) – концентрация тяжелого металла, мг/л; Ex – горизонтальная дисперсия, м2/с; x – расстояние между контрольными точками по руслу реки, м; t – время, с; f – плотность объемных источников.

На начальном этапе исследования для упрощения математической модели будем считать, что вся наблюдаемая среда является однородной и стационарной. Далее положим, что коэффициент горизонтальной дисперсии намного меньше скорости потока, следовательно, можно исключить его влияние. Кроме того, предполагается, что на распределение металлов по руслу водного объекта влияют только скорости течения природных вод и осаждения металла. В этом случае для изучения динамики концентрации тяжелых металлов по длине русла реки можно рассмотреть несколько упрощенный вариант модели (1) в виде [3]:

д - д - - и ■—C(x, t) +—C(x, t) = -k ■ C(x, t), (2) dx dt где u – средняя скорость течения в живом сечении м/с; С(x,t) – концентрация тяжелого металла, мг/л; k – скорость осаждения, 1/с; x – расстояние по руслу реки, м; t – время, с. Предположим, что в живом сечении потока скорость течения реки мало отличается от средней и принимается равной u, при этом тяжелые металлы осаждаются с некоторой постоянной скоростью. Общее решение дифференциального уравнения (2) имеет вид:

/ х - k • x

| t • u — X ।

C ( x , t ) = F\ --------I- eu , (3)

I u )

где F – дифференцируемая функция.

Для однозначного определения вида функции необходимо добавить граничные условия. Применительно к рассматриваемой задаче это задание закона изменения концентрации рассматриваемого металла в некоторой фиксированной точке. Примем за x =0 координату точки I, находящейся на участке реки до зоны мелиорации, и будем считать, что в этой точке концентрация формируется естественным фоном и не меняется во времени, т.е. C (0 ,t ) =C 1. Подстановка предложенного условия в общее решение позволяет получить классическую экспоненциальную зависимость изменения концентрации тяжелых металлов по руслу реки при постоянных скоростях течения реки и оседания металла:

— k • x

C ( X , t ) = C 1 • e ^ . (4)

Эту формулу можно применять для описания распределения концентрации металла по руслу водотока от точки I до впадения мелиоративного канала. В месте впадения мелиоративного канала в точке II концентрация металла меняется скачком и оказывается равной С 2. При постоянном сбросе эту концентрацию также можно считать независимой от времени. Обозначим координату x точки II через a , получаем граничное условие для распределения концентрации на участке после впадения мелиоративного канала: С ( а, t ) = C 2, где a и С 2 соответственно координата точки сброса

(относительно x = 0, т.е. расстояние между точками I и II) и концентрация тяжелых металлов в зоне мелиорации. Тогда распределение концентрации металла по руслу реки на участке после впадения мелиоративного канала будет описываться следующей функцией:

— k • ( x — a)

C ( x , t ) = C 2 • e u . (5)

Формула (5) позволяет оценить скорость осаждения металла k в случае, когда кроме значения концентрации металла в зоне мелиорации (т.е. значения С 2) известна также концентрация в какой-либо точке после зоны мелиорации. Поскольку концентрация С 3 в точке III считается известной, то, обозначив координату этой точки через b , из формулы (5) получаем:

k =

u b — a

i I C2 I l n I I.

I C 3 )

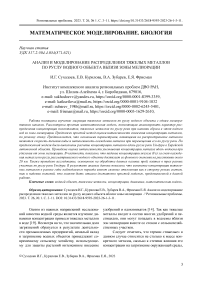

Далее по предложенной модели были выполнены расчеты концентрации железа по руслу р. Ульдура в Еврейской автономной области с одним мелиоративным каналом (рис. 1). Данные для расчета (табл.) взяты из работы [4]. Отбор проб воды производился в течении ряда лет в осенний период; были выбраны три контрольные точки на расстоянии пяти километров друг от друга ( a= 5, b= 10), соответствующие различным участками загрязнения тяжелыми металлами: I – до зоны мелиорации, II – в зоне впадении мелиоративного канала и III – после зоны мелиорации.

На основании данных о концентрации железа в точках II и III с учетом скорости течения реки по формуле (6) были рассчитаны значения скоро-

Таблица

Значение концентрации железа в р. Ульдура в трех контрольных точках и скорости течения реки Table

Values of iron concentration and water-flow speed at the Uldur River three control points

|

Годы |

Концентрация железа, мг/л |

Скорость течения реки, м/с |

Скорость оседания металла, 1/с |

||

|

Верхнее течение (точка I) |

Мелиоративный канал (точка II) |

Нижнее течение (точка III) |

|||

|

2009 |

2,5 |

7,77 |

4,6 |

0,35 |

0,036 |

|

2010 |

2,22 |

7,62 |

4,68 |

0,36 |

0,035 |

|

2011 |

1,19 |

8,93 |

6,04 |

0,36 |

0,028 |

|

2012 |

1,54 |

8,35 |

6,16 |

0,36 |

0,022 |

|

2013 |

1,8 |

9,16 |

6,62 |

0,37 |

0,024 |

|

2014 |

1,4 |

9,16 |

4,8 |

0,34 |

0,044 |

Рис. 1. Модельное распределение концентрации Fe вдоль р. Ульдура между контрольными точками в различные годы: точка I – до мелиорации, II – в зоне мелиорации, III – после зоны мелиорации

Fig. 1. Model distribution of Fe concentration along the Uldur River between control points in different years: point I – before reclamation, II – in the reclamation zone, III – after the reclamation zone сти оседания металла в различные годы. Результаты этих расчетов приведены в последнем столбце табл. Как видно из таблицы, скорость оседания железа изменяется в разные годы от 0,022 до 0,044 1/с. Это, по-видимому, связано с наличием дополнительных примесей и с сопровождающимися химическими реакциями при оседании.

Рис. 1 демонстрирует модельную динамику миграции тяжелых металлов на примере изменения концентрации железа по руслу р. Ульдура. Из рис. 1 видно, что изменение концентрации тяжелых металлов на участках до и после зоны мелиорации происходит в соответствии с экспоненциальным законом. На участке в районе контрольной точки II, соответствующей присутствию мелиорационного канала, происходит всплеск концентрации (например, для Fe концентрация достигает 9,16 мг/л при ПДК 0,3 [4]). Далее по течению она постепенно уменьшается по экспоненте.

Логично предположить, что на участке до области, соответствующей контрольной точке I, концентрация тяжелых металлов изменяется по тому же закону, что и после этой точки. На участке после контрольной точки III концентрация металла уменьшается в соответствии с продолжением модельной динамики, представленной в области между точками II и III, пока не достигнет следующей зоны мелиорации. На основе результатов моделирования, представленных на рис. 1, можно сделать вывод, что, для того чтобы концентрация тяжелых металлов уменьшилась до фоновой, необходимо расстояние, равное 20 км.

Интересно, что кривая изменения концентрации железа, соответствующая 2014 г., изменяет свою динамику с плавной на более резкое падение значений на наблюдаемом участке реки. При этом кривая, соответствующая 2013 г., в котором отмечалось сильнейшее наводнение [12], напротив, демонстрирует плавное изменение концентрации между двумя наблюдаемыми точками, совпадающее с общей динамикой за весь период наблюдения, хотя начальные значения концентрации железа во второй контрольной точке в эти годы совпадают. Такое поведение динамики можно объяснить тем, что в 2013 г. отмечались сильные дожди на протяжении всего летнего периода, что привело к сильному наводнению, постоянному вымыванию тяжелых металлов с сельскохозяйственных земель и способствовало постоянному пополнению уровня концентрации металла. Июль 2014 г. также отмечен сильными дождями, отсюда следует совпадение начальных значений концентрации железа со значениями 2013 г., однако последующие месяцы были относительно сухими, что дало время на распределение его концентрации по руслу реки за счет течения и осаждения.

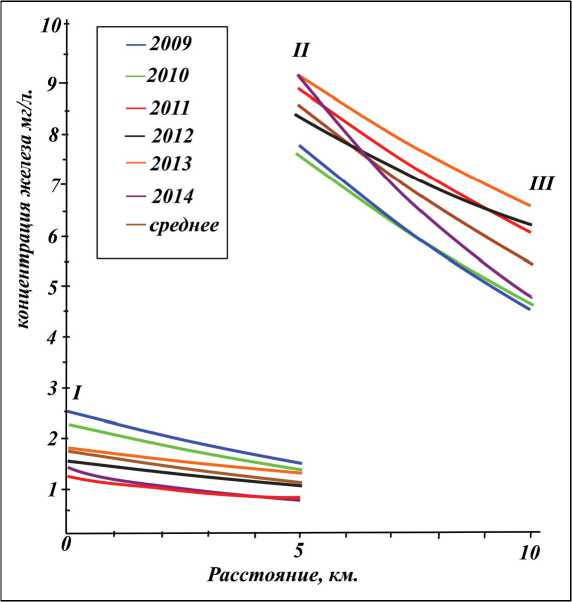

На рис. 2 прослеживается динамика концентрации шести различных элементов тяжелых металлов, обнаруженных в пробах воды, взятых в р. Ульдура в трех контрольных точках в различные годы.

Как видно из рис. 2, концентрации таких металлов, как железо и марганец, в десятки раз, свинец в несколько раз превышают значение предельно допустимой концентрации (ПДК), обозначенное на рис. 2 розовой линией, что указывает на сильную степень загрязнения наблюдаемого водного объекта этими металлами.

Если железо и марганец являются типоморфными элементами природных вод Среднеамурской низменности [7] и относятся к нетоксичным металлам [19], то свинец принадлежит к I классу опасности на основании высокой токсичности.

Марганец в свою очередь считается одним

Рис. 2. Изменение концентрации тяжелых металов в р. Ульдура в трех различных точках по годам: I – до мелиорации, II – зона мелиорации, III – после зоны мелиорации

Fig. 2. Change in the Uldur River heavy metals concentration at three different points by years: I – before reclamation, II – reclamation zone, III – after the reclamation zone из основных питательных элементов, играющих важную роль в процессах жизнеобеспечения [18], его высокие концентрации являются особенностью рассматриваемого региона и связаны в основном с процессами выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов. Значительные количества марганца поступают в процессе разложения водных животных и растительных организмов, особенно сине-зеленых и диатомовых водорослей, а также высших водных растений.

Причиной высоких концентраций железа в речных водах округа является повсеместная заболоченность водосборных бассейнов [16]. Содержание железа в воде выше 1–2 мг/л значительно ухудшает органолептические свойства, придавая ей неприятный вяжущий вкус, и делает воду малопригодной для использования в технических целях [5].

Свинец является составным элементом некоторых пестицидов и сравнительно легко вступает в реакции с водными примесями, образуя малорастворимые соединения, что объясняет его нахождение и миграцию в природных водах в результате вымывания с сельскохозяйственных угодий. Это подтверждается динамикой концентрации свинца в контрольных точках, находящихся в зоне (II) и после зоны (III) мелиорации, значения проб которых в несколько раз превышают допустимое значение ПДК в 2009, 2013 и 2014 гг. (рис. 2). Указанные годы отмечены сильными паводками, способствующими вымыванию тяжелых металлов с полей и береговой линии в ближайшие водные объекты.

В то же время в наблюдаемых контрольных точках отмечается малая концентрация меди, никеля и цинка, во много раз меньше ПДК.

Присутствие никеля и цинка в природных водах в значительной степени обусловлено составом пород, через которые проходит вода. Основными источниками поступления соединений меди в природные воды следует считать горные породы, сточные воды химических и металлургических производств, шахтные воды, различные реагенты, содержащие медь, а также сельскохозяйственные стоки [9].

Несмотря на то, что в больших концентрациях медь и цинк относятся к средне- и высокотоксичным элементам [20], они являются биофильными элементами, играющими важную роль в жизнедеятельности организмов. Таким образом, недостаток их концентрации, как и избыток, приводит к нежелательным последствиям, например, способствует развитию анемии [17].

Также исходя из результатов отбора проб за весь наблюдаемый период, отраженных на рис. 2, можно сделать вывод, что в годы, отмеченные большими паводками (2009, 2011, 2014 гг.) и наводнением (2013 г.), происходит всплеск концентрации многих из представленных металлов, и снижение этих значений в более засушливый период. Максимальные значения концентраций регистрируются в зоне мелиорации (точка II), на некотором расстоянии от нее по руслу реки (точка III) отмечается небольшое их снижение. Однако указанные значения в несколько раз превышают начальную концентрацию металлов, соответствующую зоне реки до мелиорации (точка I), в которой они не только не изменились, но даже уменьшились по сравнению с 2009 г. Это указывает на то, что близость мелиоративных зон к водоемам играет значительную роль в загрязнении наблюдаемых водных объектов.

Под влиянием осушения происходит изменение рН воды в сторону слабощелочной реакции среды, что способствует увеличению концентрации наиболее токсичных аквакомплексов и образованию труднорастворимых гидроксидов некоторых тяжелых металлов, оказывающих вредное воздействие на мальков рыб, осаждаясь на жабрах, что значительно ухудшает эколого-токсикологическое состояние водотоков [6].

Из рис. 2 видно, что изменение концентрации тяжелых металлов в каждой из наблюдаемых контрольных точек имеет сложную динамику, подчиняющуюся своим внутренним законам и зависящую от многих дополнительных факторов, которые иногда трудно предугадать (сильные паводки и наводнения). Однако, несмотря на свою простоту, предложенная нами модель, учитывающая только скорости течения реки и осаждения металлов, улавливает общую динамику распределения концентрации по руслу водного объекта.

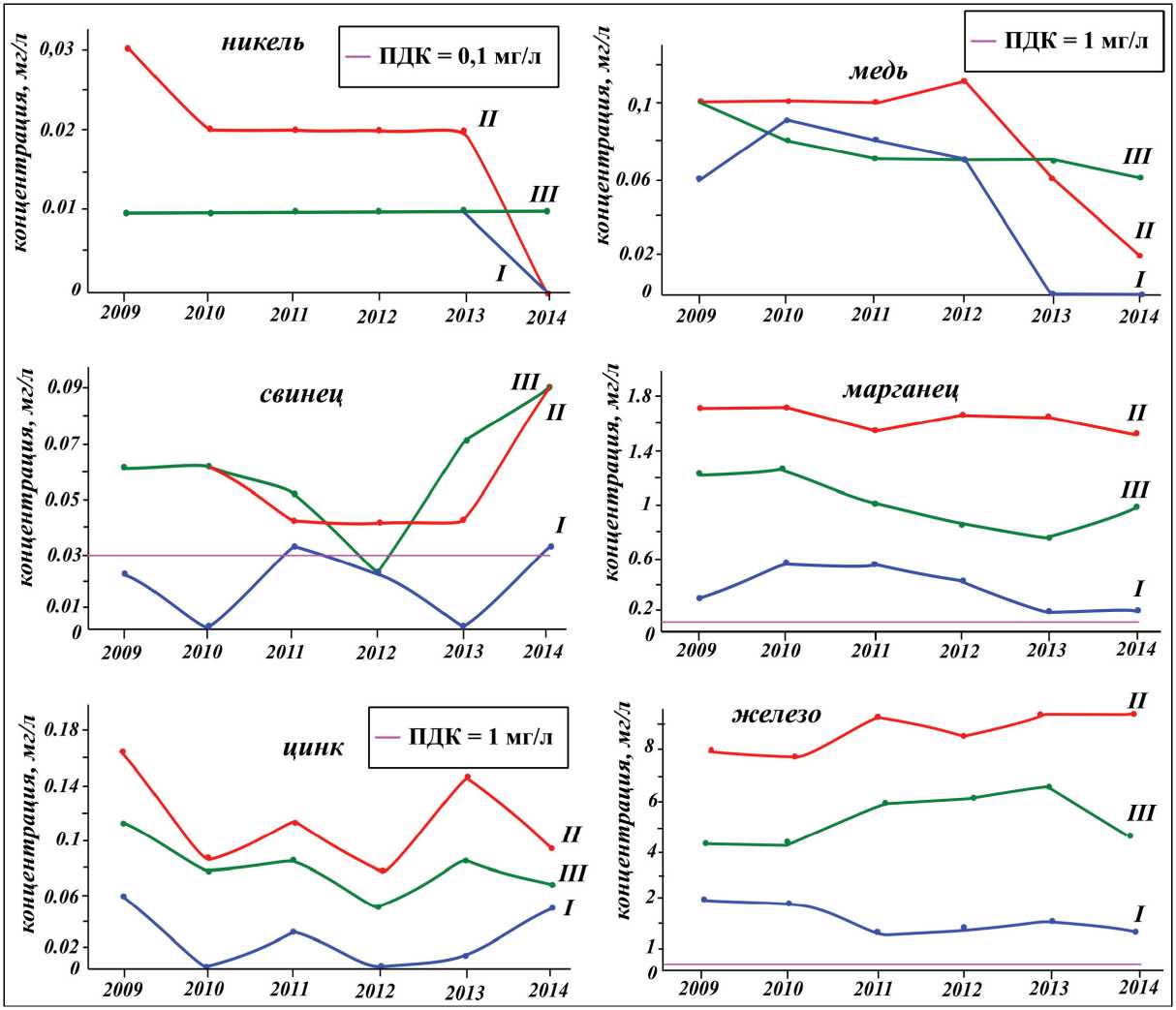

На рис. 3 представлены графики изменения по годам реальных и модельных значений концентрации железа в III контрольной точке р. Ульдура при постоянном значении скорости оседания железа.

Модельные значения концентраций были получены на основании расчетов по формуле (5) путем подстановки в качестве С 2 реальных значений в годы наблюдения, взятых в контрольной точке II, x = b= 10, a= 5, при этом значение скорости оседания железа k не менялось по годам и полагалось равной среднеарифметическому модельных значений k , приведенных в табл. Как видно из рис. 3, модельная траектория улавливает основную динамику распространения железа: на обоих графиках наблюдается всплеск концентрации в годы паводков (2011, 2013 гг.) и падение ее значений в более засушливые годы.

Таким образом, можно сделать вывод, что простые модели, учитывающие только основные факторы, оказываются достаточно полезными на начальных этапах исследования динамики реальных объектов.

Рис. 3. Динамика концентрации железа по годам в р. Ульдура в III контрольной точке, на основе статистических и модельных данных

Fig. 3. Dynamics of iron concentration by years in the Uldura River at the control point III, based on statistical and model data

Заключение

В работе рассмотрена простая математическая модель, позволяющая анализировать характер распределения концентрации поллютантов – тяжелых металлов по руслу реки при наличии сброса в этот водоем вод из зоны мелиорации. Предложен простой метод оценки интенсивности снижения концентрации металлов вдоль речного стока. По представленной модели были выполнены расчеты концентрации железа по руслу р. Уль-дура в Еврейской автономной области. Проведена оценка интенсивности уменьшения концентрации металла вдоль водоема при удалении от зоны мелиорации. В частности, показано, что падение концентрации железа (Fe) за счет осаждения металла по руслу р. Ульдура приводит к ее фоновому значению на расстоянии около 20 км.

Исследование, основанное на обработке и анализе данных, полученных в результате взятия осенних проб в трех разных участках по руслу р. Ульдура, показало, что изменение концентрации металлов в разные годы наблюдаемого периода имеют сильные отклонения как в сторону резкого увеличения, так и падения значений. Неожиданно оказалось, что эта сложная динамика может быть описана относительно простой моделью, учитывающей только скорости реки и осаждения металлов по руслу рассматриваемого водного объекта, а также начальное значение концентрации изучаемого металла. Также исходя из динамики концентрации железа на основе данных источника [4] был сделан вывод, подтверждающий влияние мелиоративных зон на увеличение концентрации тяжелых металлов в водной среде.

Данная работа является начальным этапом для дальнейшего исследования изменения концентрации тяжелых металлов как в водной среде, так и в донных отложениях.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.

Список литературы Анализ и моделирование распределения тяжелых металлов по руслу водного объекта вблизи зоны мелиорации

- Алексеев Г.В., Вахитов И.С., Соболева О.В. Оценка устойчивости в задачах идентификации для уравнения конвекции-диффузии-реакции // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т. 52, № 12. С.2190-2205.

- Астафьева Л.С. Экологическая химия: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: Академия. 2006. 224 с.

- Бекман И.Н. Математика диффузии: учеб. пособие. М.: ОнтоПринт, 2016. 402 с.

- Зубарев В.А. Влияние осушительной мелиорации на содержание тяжелых металлов в пойменных почвах Среднеамурской низменности // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2014. № 4. С. 6-16. DOI: 10.17223/19988591/28/1.

- Зубарев В.А. Оценка состояния малых рек Еврейской автономной области в районах осушительной мелиорации в периоды с различным уровнем затопления пойм // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 4. С. 70-75.

- Зубарев В.А., Коган Р.М. Влияние крупномасштабного наводнения 2013 г. на химический состав воды малых рек Среднего Приамурья в районах осушительной мелиорации // Вода: химия и экология. 2015. № 3 (81). С. 3-10.

- Левшина С.И. Распределение железа в поверхностных водах бассейна Среднего и Нижнего Амура // Водные ресурсы. 2012. Т. 39, № 4. С. 377-384.

- Михайлов С.А. Диффузное загрязнения водных экосистем. Методы оценки и математические модели: аналит. обзор. Барнаул: День, 2000. 130 с.

- Мониторинг качества вод: оценка токсичности / А.М. Никаноров, Т.А. Хоружая, Л.В. Бражникова, А.В. Жулидов. СПб.: Гидро-метеоиздат, 2000. 159 с.

- Мур Дж.В. Тяжелые металлы в природных водах: контроль и оценка влияния: пер. с англ. / Дж.В. Мур, С. Рамамурти. М.: Мир, 1987. 286 с.

- Муратова Г.В., Глушанин М.В. Исследование процессов переноса, диффузии и трансформации радиоактивных примесей, поступающих в атмосферу при авариях на объектах энергетики // Вычислительные технологии. 2009. Т. 14, № 2. С. 85-97.

- Наводнение-2013. Талакан, 2014. 144 с.

- Папина Т.С. Транспорт и особенности распределения тяжелых металлов в ряду: вода - взвешенное вещество - донные отложения речных экосистем: аналит. обзор. Новосибирск, 2001. 58 с. (Сер. Экология. Вып. 62).

- Селезнева А.В. Антропогенная нагрузка на реки от точечных источников загрязнения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2003. Т. 5, № 2. С. 268-277.

- Смоляков Б.С., Жигула М.В. Экологические последствия трансформации химических форм металлов-поллютантов в реальном пресном водоеме // Химия в интересах устойчивого развития. 2001. № 9. С. 283-291.

- Суриц О.В. Дефицит фтора, кальция и магния в питьевой воде и его отражение на заболеваемости населения ЕАО: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16. Владивосток, 2009. 23 с.

- Темерев С.В., Галахов В.П., Плотникова Ю.Е. Формирование и распределение химического стока реки Барнаулки // Известия Алтайского государственного университета. 2001. Т. 21, № 3. С. 32-37.

- Чудаева В.А., Шестеркин В.П., Чудаев О.В. Микроэлементы в поверхностных водах бассейна реки Амур // Водные ресурсы. 2011. Т. 38, № 5. С. 606-617.

- Шулькин В.М. Изменчивость химического состава речных вод Приморья как индикатор антропогенной нагрузки и ландшафтной структуры водосборов // Вестник ДВО РАН. 2009. № 4 (146). С. 103-114.

- Wood J.M. Biological cycles for toxic elements in the environment // Science. 1974. Vol. 183. P. 1049-1052.