Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров

Автор: Алекина Елена Викторовна, Бузуев Игорь Иванович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 4-5 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ аварийных ситуаций при эксплуатации резервуаров. Определены их причины и последствия. Рассмотрены возможности применения вероятностно-статистических критериев для определения стратегии действий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, позволяющая производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий и минимизировать возможный уровень риска.

Вертикальный цилиндрический резервуар, авария, экологическая безопасность, вероятностные стратегии действий по предотвращению аварийной ситуации

Короткий адрес: https://sciup.org/148204785

IDR: 148204785 | УДК: 331.453

Текст научной статьи Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров

Пожары и взрывы внутри резервуаров обычно сопровождаются полным или частичным его разрушением. Более половины случаев квалифицировались как крупные или катастрофические, т.е. каждый десятый пожар на резервуаре связан с его разрушением. Непосредственно на пожарах от действия высоких температур и напряжений корпуса резервуара разрушилось 8% резервуаров. Четвертая часть разрушенных резервуаров с нефтепродуктами не вызывали пожаров. Остальные 21.5% разрушений произошли при гидравлических испытаниях резервуаров [2].

Исследование материалов, связанных с разрушением резервуаров, показало, что наиболее опасным фактором возникающем при этом пожара является гидродинамическое истечение горящей жидкости (нефтепродукта), хранимой в резервуаре.

Характер истечения и взаимодействия возникающей в этом случае волны прорыва с защитной стенкой или обвалованием таков, что в 49% случаев поток разрушал или промывал обвалование, а в 29% – перехлестывал через него. Только в 13,8% случаев разрушений резервуаров обвалование выполнило свои функции.

Из общего числа случаев разрушений резервуаров 55.4% происшедших аварий сопровождались растеканием нефтепродукта за пределы территории нефтехранилищ и приводили к катастрофическим последствиям с большим материальным ущербом и гибелью людей. В остальных случаях разлив жидкости ограничивался площадкой резервуарного парка.

Ориентировочные статистические данные о причинах пожаров и загораний в резервуарных парках приведены в табл. 1 [2].

Из данных таблицы видно, что из установленных источников зажигания наиболее распространенный – неосторожное обращение с огнем

Таблица 1. Ориентировочные статистические данные о причинах пожаров и загораний в резервуарных парках

Примерно половина всех пожаров происходит в находящихся в эксплуатации резервуарах. Остальные пожары можно разделить на две группы: пожары без нарушения технологии (около 70%) и пожары при нарушении (около 30%) [3].

Около 37,2% всех зарегистрированных пожаров и загораний происходит на очищаемых и ремонтируемых резервуарах [3].

Возможными причинами разрушения резервуаров, связанные с нарушением его прочности, являются:

-

- коррозия корпуса;

-

- разрушение сварных соединений;

-

- искажение формы оболочки из-за низкого качества ее монтажа или некачественного исполнения фундамента;

-

- деформация корпуса при большой разнице температур внутри и снаружи резервуара;

-

- оседание основания, вызванного эрозией или промерзанием грунта;

-

- повреждение днища коррозией или примесями с абразивными свойствами.

Аварии обычно сопровождаются взрывами, пожарами и загрязнением окружающей среды.

При пожаре зоны определяются поражения открытым пламенем и тепловым излучением.

Размер зоны поражения открытым пламенем определяется площадью, где возможно его появление. В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное поражение, а горючие материалы воспламеняются.

При горении пролива эта зона определяется его площадью в сумме с размером вытянутым по ветру пламенем. Принималось, что поверхность пролива в любой момент времени будет представлять собой плоскую круглую лужу постоянной величины, которая будет растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не достигнет ограничивающей обваловки. В случае свободного растекания нефти толщина слоя определялась в соответствии с рекомендациями [4-6].

Поражающими факторами диффузионного горения нефти при открытом пожаре в резервуаре являются пламя над резервуаром, опасное воздействие которого в случае срабатывания систем пожаротушения проявляется только в воздействии на окружающую среду, и, в случае наличия легкого углеводородного слоя и водонефтяной эмульсии, – выброс горящей жидкости из-за нагрева и вскипания нижнего, водного слоя (эффект «Boilover»).

При отказе систем пожаротушения или ошибочных действиях персонала пламя может послужить фактором для дальнейшего развития аварии – потери несущей способности стенок резервуара, деформации конструкции, выбросу всего объема опасного вещества в обвалование и его пожару.

Под зоной поражения тепловым излучением при пожарах пролива принимается зона вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.

При аварийных проливах нефтепродуктов для расчетов площадей загрязнения принимались следующие допущения:

-

а) в случае пролива внутри обвалования/под-дона/лотка и сохранения ограждения в целостности площадь пролива принимается площади свободного пространства внутри обвалования/ поддона/лотка.

-

б) в случае пролива внутри помещения лужа будет растекаться до тех пор, пока не достигнет постоянной толщины или займет всю свободную площадь пола помещения.

-

в) при проливе на неограниченную поверх-

ность площадь пролива жидкости определяется по формуле

F = пр p ж , где f p – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным 5 м-1 при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 при проливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие); V æ – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, м3.

В качестве допущения принималось, что при реализации аварий внутри площадки резервуарного парка пролив нефти осуществляться на спланированное грунтовое покрытие, а в случае реализации аварий в резервуарном парке и водоочистных сооружений, связанных с проливом и выходом большого количества нефти за пределы обвалования/отбортовки, пролив осуществляться на не спланированную грунтовую поверхность (по периметру территории парка проложены подъездные автодороги с твердым покрытием приподнятые над уровнем площадки, между обвалованием резервуарного парка, отбортовкой площадки отстойников и автомобильными дорогами имеются дренажные каналы/рвы, в которых будет локализована значительная часть вышедшей за пределы обвалования/отбортовки нефти).

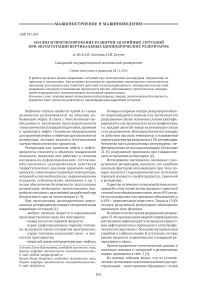

График зависимостей возможной массовой доли перелившейся через обвалование нефти Q

от параметра a/ h представлен на рис. 1 [7], где h 0 – начальная высота столба жидкости в резервуаре, м; а - высота обвалования, м.

При определении формы пролива нефти за пределами обвалования ее количество распределено вдоль всего ограждения в полосе шириной Х, м [7].

Ширина Х, м, определяется уравнением:

XL перим + П Х = F OFX - (1)

Следовательно, ширина Х составляет:

^^^^™

L перим +

X = —П

пер им

1 п2

+ 4 . F™

П

.

В случае дефлаграционного сгорания топливно-воздушной смеси в открытом пространстве на открытой площадке зона действия поражающих факторов равна окружности радиусом R, центром которой является резервуар размер зоны поражения, ударной волной определялся по перепаду давления во фронте ударной волной при бесконечно большой длительности импульса.

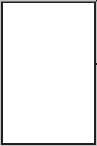

Число факторов возникновения аварийных ситуаций обычно велико и не всегда имеется достоверная информация об их параметрах, чаще всего невозможно спрогнозировать сценарий аварий. В этих условиях для определения стратегии действий по предотвращению или ликвидации последствий аварий предлагается использовать вероятностно-статистические критерии. На рис. 3 приведен пример применения

Рис. 1. Зависимость доли перелившейся через обвалование нефти Q от параметра a/ h

часть пролива бензина ^

за пределами ограждения

ограждение парка

Рис. 2. Схема к определению формы пролива горючей жидкости за пределами обвалования парка:

1 – часть пролива бензина за пределами ограждения; 2 – ограждение парка; Х – ширина

Время

Рис. 3. Применение вероятностных стратегий действий по предотвращению аварийной ситуации

вероятных стратегий действия по предотвращению аварийной ситуации.

Действия ведутся с текущего момента времени 1 до момента 5. При этом может быть принято одно из четырех решений ф1....ф4, результатом которой будет одна из стратегий С1…С4. По оси ординат на рисунке отложены количественные значения оценки принятой стратегии f 1… f 4 на каждый момент времени в условных единицах. В качестве этих оценок целесообразно исполь-

того, что внешняя среда находится в состоянии J . Вероятностно-статистические критерии для

оценки матрицы позволяют предварительно определить наилучшие модели действия по предотвращению аварийной ситуации и избе-

жать возможных потерь.

Если возможно оценить распределение вероятностей P j = P {9 j } на массиве состояний 9 j е @, заданными множествами Ф = {ф 1 ...,фм} и © = {9 1,... 9 M }, используется критерий Байеса, суть которого

зовать величину риска в условных единицах, определяемую планом ликвидации аварийных ситуаций.

При стратегии С1 риск достигнет величины f 1 только при наиболее благоприятных внешних условиях для реализации этой стратегии 9 1 . Если ситуация сложилась благоприятной для стратегии С4(9 4 ), а выбрана стратегия С1, то величина

сводится к максимизации математического ожидания оценочного функционала и связана с преобразованием формул априорных вероятностей в апостериорные вероятности. По этому критерию оптимальным считается такое решение фЕ0 е О, для

которого максимум математического ожидания

риска возрастает.

Если ввести понятие оценочного функционала F = {f jk} }, то ситуация принятия решения ф k е Ô при условии, что среда находится в состоянии

достигает наибольшего из возможных значений

А ( Р Ф е ,о ) = — X A ( P, Ф к ) =

Ф к е 0

0 , 6 0.

n

= max y\Pjfik I--V-- ' ^^ jJjk

Ф к е О L j = 1

F =

ф 1 ф к

f ........... f

11 1 k

ф.

1м

. f i м б х

f ...........

j 1

. fjk .

.........

.Л о.

. jм j

fn 1

. f nk

. fnм n

Здесь {ф 1 ...,фм} - множество решений, определяющих выбор стратегии действий {C1,…,CM}; {9 1 ,...9 M } - множество состояний среды, которая может находится в одном из состояний 9 j е @; fjk – количественные оценки принятого решения (риск) в случае выбора стратегии К при условии

n

A ( p , Ф к ) = Z P j f ik .

j = 1

Величина В является байесовым значением оценочного функционала для решений ф K е Ф.

В случае если ориентироваться на наихудшие условия и необходимо выбирать ту стратегию, при которой потери будут минимальными (минимизация риска при принятии ошибочного решения является критическим), используется критерий Вальда, обеспечивающий принятие решения ф k 0 , удовлетворяющего условию

~ oo = max - in f jk . (5)

Ф к e O ) 6 j е©

Оптимальным в этом случае будет решение ф K 0 е Ф, для которого

fK 0 = max min

Ф к e O ) 9 J E®

при условии В(Р0, фК0) > В0, где задаются В0 и Р0.

Критерий Савиджа – это критерий минимального риска (критерий минимального сожаления). Он рекомендует выбирать ту стратегию, при которой риск сводится к минимальному значению в самой неблагоприятной ситуации, т.е. минимуму максимального риска Оптимальное решение ф K 0 в этом случае должно удовлетворять условию

~

fK о = у

Ф к e O

{ fe e } = minmax f ^,

K 1 "v- -v- JK ,

Фк eO) 9 j

а оценочный функционал выражен в форме «со-

жалений или риска» при ограничениях вида

В -[ 1, Ф к |< B о

V n )

N

A " ( P ,Ф к ) = Z P j , f jK

J = 1

где n – число значений оценочного функционала, – разность между выигрышем, который получился бы, если бы была известна стратегия противника, и выигрышем, полученным без знания стратегии противника.

Предпочтение при выборе критерия отдается в зависимости от ожидаемых последствий от аварийной ситуации, минимизации материальных затрат и других факторов оптимизации (например, необходимо снизить риск даже при маловероятном, но наихудшем состоянии внешней среды).

Анализ аварийных ситуаций, возникших при эксплуатации резервуаров, позволяют оценивать условия их возникновения и последствия. Применение вероятностно-статистических критериев

для определения стратегии действий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволяет производить научно-обоснованное стратегическое планирование мероприятий по прогнозированию и устранению аварий и минимизировать возможный уровень риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Анализ аварий и несчастных случаев в нефтегазовом комплексе России [под. ред. Б.Е. Прусенко, В.Ф. Мартынюка]. Москва: ООО «Анализ опасностей», 2002. 312 с.

-

2. Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2004-2015 г.

-

3. Журнал «Безопасность труда в промышленности» (издатель НТЦ «Промышленная безопасность»), раздел «Хроника аварий».

-

4. ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов.

-

5. Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утв. приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 159.

-

6. ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»

-

7. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденная приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 № 14541).

-

8. Пименов А.А., Быков Д.Е., Васильев А.В. О подходах к классификации отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов нефтепереработки // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2014. № 4. С. 183-190.

-

9. Vasilyev A.V. Method and approaches to the estimation of ecological risks of urban territories // Safety of Technogenic Environment. 2014. № 6. С. 43-46.

-

Список литературы Анализ и прогнозирование развития аварийных ситуаций при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров

- Анализ аварий и несчастных случаев в нефтегазовом комплексе России . Москва: ООО «Анализ опасностей», 2002. 312 с.

- Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2004-2015 г.

- Журнал «Безопасность труда в промышленности» (издатель НТЦ «Промышленная безопасность»), раздел «Хроника аварий».

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов.

- Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», утв. приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 159.

- ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденная приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 № 14541).

- Пименов А.А., Быков Д.Е., Васильев А.В. О подходах к классификации отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов нефтепереработки//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2014. № 4. С. 183-190.

- Vasilyev A.V. Method and approaches to the estimation of ecological risks of urban territories//Safety of Technogenic Environment. 2014. № 6. С. 43-46.