Анализ иерархического комплекса адаптивных регуляций сердечного ритма при выполнении ортостатической пробы

Автор: Шутов А.Б.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7 (58), 2021 года.

Бесплатный доступ

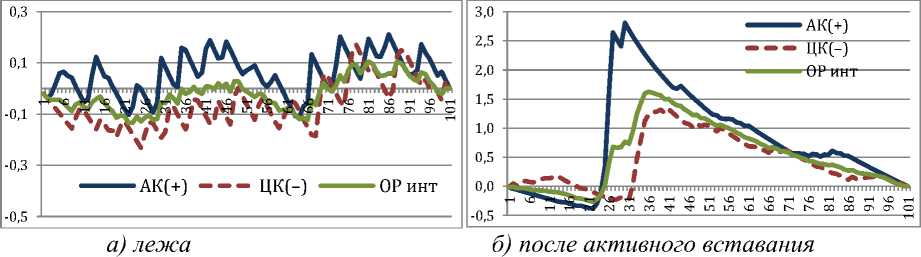

В анализе многофакторного иерархического комплекса использовалось свойство накопительной вариабельности. Вместо общепринятого дисперсионного анализа в исследовании использовался анализ долевых тенденций. Данный подход позволяет в электрокардиограмме поэтапно на каждом уровне динамической иерархии тенденций и колеблемости выявлять адаптивные регуляции сердечного ритма. Так, на 1-3 уровне иерархии были выявлены внешние влияния, вызванные перемещением тела в положение стоя. На 4-6 уровне, в положении лежа, было выявлено доминирующее влияние центрального контура, а в положении стоя - автономного контура. На 7-9 уровне было установлено ролевое значение центров. Так, в положении лежа, в автономном контуре, доминировали влияния дыхательного центра, а в центральном контуре - высшие вегетативные центры. В положении стоя доминанты поменялись, так, в автономном контуре стали преобладать влияния ядер блуждающего нерва, а в центральном контуре - сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга.

Ортостатическая проба, ритмы сердца, тенденции и гармоники, вегетативная нервная система, иерархия центров управления, антагонизм, долевая тенденция, накопительная вариабельность

Короткий адрес: https://sciup.org/170191007

IDR: 170191007 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-7-176-184

Текст научной статьи Анализ иерархического комплекса адаптивных регуляций сердечного ритма при выполнении ортостатической пробы

Варьирование признака в живой и не живой природе представляет одну из форм причинно-следственных взаимодействий. Изменчивость признака, которая выражается в виде слабых индивидуальных различий между двумя числовыми значениями, являются функцией многих переменных, характеризующей состояние системы, и ее величина зависит от влияния средовых факторов, а так же от способности системы к адаптации. Процесс адаптации характеризуется не только вариабельностью признака, определяемого дисперсией. Накопление веществ организме, тониче- ские состояния систем и органов, так же участвуют в процессе адаптации и характеризуются эти признаки волновой структурой биоритмов. В результате система приобретают новые свойства, которые помогают ей выжить в постоянно изменяющейся внешней среде [1, 5].

Свойство накопления в организмах распространяется и на иерархические рефлекторные связи, характеристикой которых могут быть ритмические сигналы, имеющие большое циклическое разнообразие в пространстве и во времени [2, 12, 10].

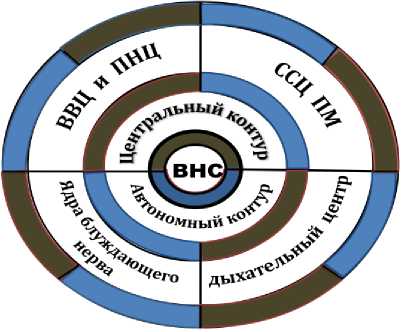

Рис. 1. Долевые амплитуды в гармониках кардиоинтервалограммы: а) и б) – факторные влияния на сердечный ритм.

Так, например, воздействующие причинные факторы на сердечный ритм вызывают в нем характерные амплитудные изменения (рис. 1). Из фрагмента ряда кар-диоинтервалограммы (КИГ) мы видим, что длина R-R интервала в ряде электрокардиограммы (ЭКГ) может быть большей или меньшей. Изменения в последовательно идущих интервалах ряда можно связать с факторными влияниями (рис. 2, фактор а и фактор б ), которые могут идти из различных отделов ВНС [4, 15].

В биологических исследованиях для анализа причинно-следственных отношений между признаком и воздействующим фактором применяется дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ характеризуется строгой логичностью и последова- тельностью вычислительных операций. Правильное применение дисперсионного анализа предполагает нормальное или близкое к нормальному распределению частот вариационного ряда в совокупности групп, объединенных в дисперсионный комплекс. При этом важно, чтобы дисперсии выборочных групп были одинаковыми или не очень различались [8, 7].

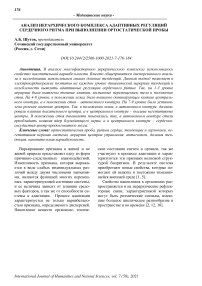

Предложенная Р.М. Баевским (1976) двухконтурная модель регуляции сердечного ритма, представляет иерархический комплекс (рис. 2), в котором соподчинен-ность структурных компонентов более низкого ранга находится в строгой зависимости от связанных с ним групп более высокого положения [3].

Рис. 2. Антагонистические влияния (цветные сегменты) в двухконтурной модели регуляции сердечного ритма

Общая тенденция сердечного ритма и тенденция гармоники в кардиоинтервало-грамме (КИГ) динамический иерархический комплекс (Рис.4). В этом комплексе более высокое положение занимают тенденции сердечного ритма, а выделенные из него гармоники, состоящие из рядов повышенных и пониженных амплитуд

(рис. 1, а) и б)), находятся в динамическом ряде КИГ в иерархической соподчиненно-сти [6, 13, 16].

Как показывают исследования, каждый соподчиненный иерархический ряд комплекса ЭКГ находится в постоянно изменяющихся условиях внешних и внутренних взаимодействий и при этом отражает функциональную роль адаптивной регуляции [10, 11, 18]. Поэтому, воспользоваться для выявления факторных влияний в этих рядах дисперсионным или спектральным анализом не представляется возможным, поскольку соподчиненные ряды, во-первых, не представляют статистические выборки, поскольку выделенный иерархический ряд содержит информацию об изменениях накопительной вариабельности. И, не исключено, что каждый выделенных ряд может содержать и другие динамические признаки [8, 9, 18].

Не представляется возможным так же воспользоваться в иерархическом комплексе оценками непараметрических критериев (т-критерий Уайта, w-критерий

Вилкоксона, критерий Фридмана) [8, 7]. Эти критерии основаны на принципе ранжирования членов сравниваемых групп, а сам принцип перегруппировки, в итоге, ведет к разрушению тенденций, которые возникают в иерархической регуляции сердечного ритма [3, 17].

Вместо общепринятого дисперсионного подхода в данной статье приводится пример анализа накопительной вариабельности методом долевых тенденций. Данный подход позволяет поэтапно на каждом уровне иерархии тенденций и колеблемости выявлять ролевую соподчиненность структурных компонент в адаптивной регуляции [13, 14, 17].

Методы исследований. При выполнении ортостатической пробы, обследуемый активно вставал из горизонтального положения в положение вертикальное. У обследуемого с помощью электрокардиографа FU CARDIOSUNY C300, во втором отведении велась запись электрокардиограммы (ЭКГ). Со скоростью 50 мм/сек.

Рис. 3. Графики КИГ ( студент Сорокин О.В., СГУТиКД, 2009г ) при выполнении ортостатической пробы ( а и б ).

R-R интервалы ЭКГ измерялись прибором автоматически и записывались на ленте в цифровых показателях в виде таблицы. Графики кардиоинтервалограмм (КИГ), выстроенные по цифровым показателям, представлены на Рис.3.

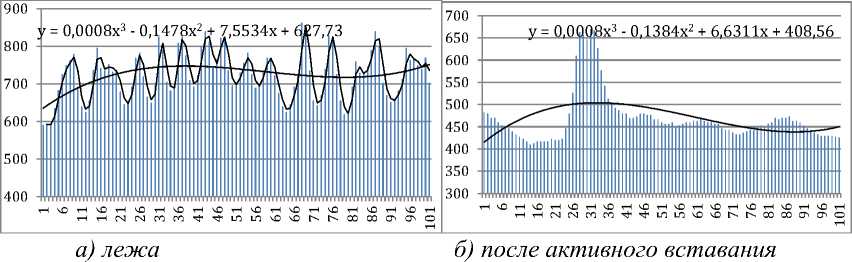

Для определения влияния центров ВНС, из показателей предыдущего и последующего R-R интервала выделяются амплитуды разности, которые представляют 1-3 уровень динамической иерархии (рис. 4). На этом уровне методом долевых тенденций выявляется доминирующее влияние центрального (ЦК,--) и автономного (АК,+) контуров [ба-1]. Влияния центров, входящих в эти контуры, представлены показателями динамики четырех рядов, которые относятся к 4 - 6 уровням иерархии. Данные ряды были получены путем выделения разности из двух предшествующих рядов ЦК и АК контуров. Дальнейшее разделение на 7-9 уровни иерархии дало возможность выявить долю участия каждого центра в регуляции сердечного ритма.

Рис. 4. Схема выделения многоуровневой иерархии в динамике R-R интервалов ЭКГ

По результатам исследований динамики на 7-9 уровнях иерархии по ниже представленным формулам (табл. 1) определялись показатели факторных влияний исходящих их различных центров ВНС.

Схема последовательных вычислений:

∆± = Ci+1 – Ci . Выделение амплитуд(1)

Bi = (pi + pi+1) + n /Arc cos Zea(2)

By= Bi — hst . Выбор стандарта(3)

ДУУij = Ву + Ву+1. Доля условного участия(4)

ДУАij = ДУУij / n – 1 Доля условной активности(5)

КЕ = ДУУ х ДУА. Кумулятивная емкость(6)

РДС = 1/ [√ Σ(ДУУ i – ДУУ j )2/n – 1]. Резерв динамического сопряжения (7)

Вх = √ (В± – ОРинт)2. Выбор тенденции гармоник(8)

НВх = Вх + Вх+1. Накопительная вариабельность(9)

ДСА= [(НВ i + НВ j )/НВ j ]–[(НВ i + НВ j )/НВ i ]. Диапазон антагонистов ВНС (10)

Р = lim m/n. ^ Вероятность исхода(11)

Вычисления долевых тенденций в уровневой иерархии сердечного ритма определялись в одно- и двумерных вычислительных таблицах [14, 17], составленных в программе Excel.

Результаты исследований и их обсуждение. АК и ЦК – это принятые условные обозначения автономного и центрального контуров в двухконтурной модели управления сердечным ритмом [3]. В каждый контур входят специализированные центры, которые управляют работой сердца (рис. 2).

Все системы организма прямо или косвенно включаются в адаптацию и имеют в том или ином контуре различную долю участия, которая имеет итоговую величину и тенденцию. Показатель кумулятивной емкости (КЕ, формула-6) является итоговой величиной, а знак перед ней говорит о положительной или отрицательной активности в характере накопительной тенденции (табл. 1).

На первом этапе из ряда динамики КИГ выделялся ряд гармоник (формула-1), который в дальнейшем разделялся на гармоники до 9-го уровня иерархии (рис. 4). Из положительных и отрицательных амплитудных значений в гармониках в дальнейшем формируются ряды из положительных и отрицательных значений, где за каждым приростом сохранено изначальное последовательное место, занимаемое в ряде гармоник. Именно это правило сохраняет тенденцию в положительных и отрица- тельных влияниях, исходящих из различных систем организма.

Таблица 1. Факторные влияния в отостатической пробе на 1-3 уровне динамической иерархии

|

КИГ - лежа |

КИГ - стоя |

||||

|

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

|

НАТ |

-0,02 |

н/op 0,65 |

НАТ |

0,06 |

н/op0,03 |

|

ОР |

-0,05 |

op/+ 0,21 |

ОР |

28,4 |

op/+0,06 |

|

+(АК) |

0,3 |

+/– 0,13 |

+(АК) |

60,7 |

+/– 0,04 |

|

–(ЦК) |

-0,4 |

OP/–0,33 |

–(ЦК) |

17,9 |

op/– 0,14 |

|

подАК |

0,60 |

+ |

подАК |

6,18 |

+ |

|

подцк |

-0,17 |

– |

подцк |

-1,15 |

– |

|

Р АК |

0,59 |

+ |

Р АК |

0,61 |

+ |

|

РЦК |

0,41 |

– |

РЦК |

0,39 |

– |

|

НВ АК |

1,70 |

+(В) |

НВ АК |

1,64 |

+(В) |

|

НВ ЦК |

2,42 |

–(Н) |

НВ ЦК |

2,57 |

–(Н) |

|

ΣНВ |

13,4 |

ΣНВ |

48,3 |

||

|

ДСА |

0,72 |

ДСА |

0,93 |

||

Усиление этих влияний отражает показатель РДС (формула-7), величина которого при этом уменьшается. В положении стоя мы видим (Табл.1, РДС), что связь между положительным и отрицательны радом (+/–), между рядом гармоник и положительным рядом (ор/+), а так же связь в других парах рядов на 1-3 уровне иерар- хии значительно ниже, чем в положении лежа.

Количественную сторону изменчивости амплитудных рядов подводит показатель накопительной вариабельности (НВ, формула-9). Именно диапазон НВ между положительными и отрицательными рядами (ДСА, формула-10).

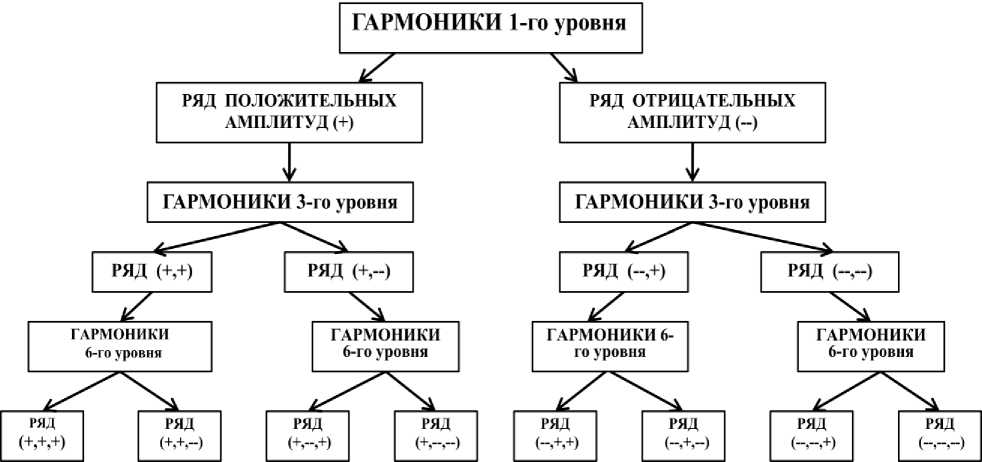

Рис. 5. Выделенный 2-й и 3-й уровень динамической иерархии в КИГ

Представляет собой величину, которая отражает проявление внутренних сил противодействия, позволяющей системе подбирать оптимальный режим адаптации на внешние воздействия.

Условное разделение всех влияний вегетативной системы (ВНС) на АК и ЦК контуры дает возможность на 1-3 уровнях иерархии выявить основной внешний фактор влияния на сердечного ритма в ортостатической пробе (рис. 5).

Этим фактором является перемещение тела в пространстве, которое включает в организме регуляторный механизм гомеостатического равновесия. В положении стоя восстановление сердечного ритма происходило в сопряженном режиме регуляции между АК и ЦК контурами, в результате которого произошло увеличение показателя диапазона антагонизма (табл. 1, ДСА 0,72 лежа и ДСА 0,93 стоя).

Обозначения в Таблице 1 представляют: РДС – сопряжение между рядами уровневой иерархии, которые разделены дробью (н/ор), вычисления проводятся по формуле - 7; НАТ - ряд КИГ (формулы 2-7); ОР- ряд гармоник (формула-1); +(АК)- ряд выделенных из гармоники положительных влияний (формулы 2-7); -(ЦК)- ряд отрицательных влияний (формулы 2-7); КЕ- кумулятивная емкость (формула -6); р- вероятность исхода (формула -11); НВ у - адаптивный диапазон накопительной вариабельности (формула -9), где (В)- верхний, (Н)- нижний диапазоны; ЕНВ- сумма накопительной вариабельности (НВ у); ДСА- диапазон системных антагонистов (формула -10); подАК и подЦК - подуровни из которых удалена тенденция ряда гармоники (формула - 8).

На следующих 4-6 уровнях иерархии системными антагонистами в АК контуре выступают ЯБН и ДЦ, а в ЦК контуре – ССЦ ПМ и ВВЦ/ПНЦ. В сопряженном режиме регуляции между этими парами и определяется роль АК и ЦК контуров в регуляции ритма сердце в положении лежа и положении стоя (табл. 2). Как видно из таблицы 2 на 4-6 уровнях иерархии принципы вычисления сохраняются, а условные обозначения остаются такими же, как и в таблице 1.

В тенденциях следующих рядов, которые были выделены путем дробления рядов гармоник положительных и отрицательных амплитуд (рис. 4), было установлено уменьшение показателя сопряжения (РДС) между парами рядов центров АК и ЦК (табл. 2, стоя, РДС), что говорит об увеличении их активности в процессах регуляции.

Исследование тенденций динамики на 4-6 уровнях иерархии показало, что основным фактором регуляции сердечного ритма в положении лежа выступает ЦК контур (табл. 2, лежа, ДСА 0,33).

Таблица 2. Факторные влияния ЦК и АК контуров в гармониках на 4-6 уровнях дина мической иерархии в ортостатической пробе _________________________________________

|

КИГ - лежа |

КИГ - стоя |

||||||||||

|

АК(+) |

ЦК(–) |

АК(+) |

ЦК(–) |

||||||||

|

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

|

НАТ |

-3,66 |

н/op 0,14 |

НАТ |

7,22 |

н/op0,05 |

НАТ |

3,60 |

н/op0,04 |

НАТ |

0,15 |

н/op0,06 |

|

ОР |

-0,47 |

op/+ 0,28 |

ОР |

-0,08 |

op/+0,18 |

ОР |

26,69 |

op/+0,02 |

ОР |

6,92 |

op/+0,03 |

|

+(ЯБН) |

0,0002 |

+/– 0,15 |

+(ССЦ) |

0,37 |

+/– 0,10 |

+(ЯБН) |

150,7 |

+/–0,01 |

+(ССЦ) |

52,3 |

+/– 0,02 |

|

–( ДЦ) |

-1,73 |

OP/-0,32 |

–(ВВЦ) |

-1,07 |

op/– 0,22 |

– (ДЦ) |

10,0 |

op/–0,03 |

–(ВВЦ) |

-0,48 |

op/–0,05 |

|

под+ |

0,49 |

(+)+ |

под+ |

0,79 |

( — )+ |

под+ |

50,5 |

(+)+ |

под+ |

21,0 |

( - )+ |

|

под– |

-0,39 |

(+)- |

под– |

-0,57 |

(—) — |

под– |

-23,5 |

(+)- |

под– |

-11,2 |

(–) – |

|

Р ЯБН |

0,53 |

(+)+ |

Р ССЦ |

0,54 |

( — )+ |

Р ЯБН |

0,59 |

(+)+ |

РССЦ |

0,57 |

( - )+ |

|

РДЦ |

0,47 |

(+)- |

Р ВВЦ |

0,46 |

(—) — |

РДЦ |

0,41 |

(+)- |

РВВЦ |

0,43 |

(—) — |

|

НВябн |

1,90 |

(+)+ (В) |

НВссц |

1,85 |

( - )+ (В) |

НВябн |

1,68 |

(+)+ (В) |

НВссц |

1,75(В) |

( - )+ (В) |

|

НВ ДЦ |

2,19 |

(+)- (Н) |

НВввц |

2,18 |

(-) -(Н) |

НВ ДЦ |

2,47 |

(+)- (Н) |

НВввц |

2,34(Н) |

(-) -(Н) |

|

ΣНВ |

13,4 |

ΣНВ |

16,5 |

ΣНВ |

119,6 |

ΣНВ |

83,2 |

||||

|

ДСА |

0,21 |

ДСА |

0,33 |

ДСА |

0,79 |

ДСА |

0,59 |

||||

В положении стоя в роли центров произошла смена: доминирующая роль в регуляции ритма перешла к АК контуру (табл. 2, стоя, ДСА 0,79).

Дальнейшее дробление рядов 5 и 6 уровня дает дополнительные ряды из положительных и отрицательных амплитуд, которые относятся к 7-9 уровням иерархии. На этих уровнях определяются фак- торные влияния центров, входящих в АК и ЦК контуры (табл. 3 и табл. 4).

Как видно из таблицы 3 в положении лежа в АК контуре наибольшее влияние на сердечный ритм оказывает центр дыхания (табл. 3, ДСА, ДЦ 0,39). В ЦК контуре наибольшее влияние на сердечный ритм оказывают высшие вегетативные и подкорковые нервные центры (табл. 3, ДСА, ВВЦ/ПНЦ 0,47).

Таблица 3. Факторные влияния центров на ритм сердца на 7-9 уровнях в ортостатической пробе – лежа

|

Автономный контур (+) |

Центральный контур (–) |

||||||||||

|

ЯБН (+,+) |

ДЦ (+,–) |

ССЦ ПМ (–,+) |

ВВЦ,ПНЦ (–,–) |

||||||||

|

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

|

НАТ |

-1,80 |

н/op 0,38 |

НАТ |

1,90 |

н/op0,08 |

НАТ |

-16,8 |

н/op0,1 |

НАТ |

28,5 |

н/op0,03 |

|

ОР |

-2,36 |

op/+ 0,24 |

ОР |

-0,93 |

op/+0,1 |

ОР |

-5,18 |

op/+0,3 |

ОР |

-0,02 |

op/+0,14 |

|

+ |

-0,55 |

+/– 0,13 |

+ |

0,21 |

+/– 0,06 |

+ |

-2,35 |

+/–0,16 |

+ |

0,73 |

+/– 0,08 |

|

– |

-5,01 |

OP/–0,28 |

– |

-4,59 |

op/– 0,14 |

– |

-8,65 |

op/–0,35 |

– |

-0,88 |

op/–0,19 |

|

под+ |

0,63 |

(++)+ |

под+ |

2,04 |

(+–)+ |

под+ |

0,56 |

(–+)+ |

под+ |

1,00 |

(– –)+ |

|

под– |

-0,50 |

(++)– |

под– |

-1,38 |

(+–) – |

под– |

-0,44 |

– +– |

под– |

-0,63 |

(– –) – |

|

Р + |

0,53 |

(++)+ |

Р |

0,55 |

(+–)+ |

Р |

0,53 |

(–+)+ |

Р |

0,56 |

(– –)+ |

|

Р– |

0,47 |

(++)– |

Р– |

0,45 |

(+–) – |

Р– |

0,47 |

– +– |

Р– |

0,44 |

(– –) – |

|

НВ і |

1,89 |

(В) |

НВ і |

1,82 |

(В) |

НВ і |

1,89 |

(В) |

НВ і |

1,79 |

(В) |

|

НВ Ј |

2,12 |

(Н) |

НВ Ј |

2,21 |

(Н) |

НВ Ј |

2,12 |

(Н) |

НВ Ј |

2,26 |

(Н) |

|

ΣНВ |

15,0 |

ΣНВ |

26,1 |

ΣНВ |

14,1 |

ΣНВ |

17,9 |

||||

|

ДСА |

0,24 |

ДСА |

0,39 |

ДСА |

0,23 |

ДСА |

0,47 |

||||

Таблица 4. Факторные влияния центров на сердечный ритм на 7-9 уровне в ортостатической пробе – стоя

|

Автономный контур (+) |

Центральный контур (–) |

||||||||||

|

ЯБН (+,+) |

ДЦ (+,–) |

ССЦ ПМ (–,+) |

ВВЦ,ПНЦ (–,–) |

||||||||

|

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

знак |

КЕ |

РДС |

|

НАТ |

4,90 |

н/op0,04 |

НАТ |

6,06 |

н/op0,15 |

НАТ |

0,05 |

н/op0,06 |

НАТ |

6,96 |

н/op0,05 |

|

ОР |

32,3 |

op/+0,02 |

ОР |

11,5 |

op/+0,04 |

ОР |

-5,55 |

op/+0,03 |

ОР |

-0,40 |

op/+0,07 |

|

+ |

189 |

+/– 0,01 |

+ |

55,9 |

+/– 0,02 |

+ |

73,1 |

+/–0,02 |

+ |

1,32 |

+/–0,05 |

|

– |

0,19 |

OP/–0,03 |

– |

0,23 |

op/–0,05 |

– |

-2,98 |

op/– 0,04 |

– |

-3,85 |

op/– 0,12 |

|

под+ |

65,3 |

(++)+ |

под+ |

16,7 |

(+–)+ |

под+ |

38,4 |

(–+)+ |

под+ |

3,17 |

(– –)+ |

|

под– |

-27,5 |

(++)– |

под– |

-8,49 |

(+–) – |

под– |

-16,7 |

– +– |

под– |

-1,77 |

(– –) – |

|

Р |

0,61 |

(++)+ |

Р |

0,58 |

(+–)+ |

Р |

0,60 |

(–+)+ |

Р |

0,57 |

(– –)+ |

|

Р– |

0,39 |

(++)– |

Р– |

0,42 |

(+–) – |

Р– |

0,40 |

– +– |

Р– |

0,43 |

(– –) – |

|

НВ і |

1,65 |

(В) |

НВ і |

1,71 |

(В) |

НВ і |

1,66 |

(В) |

НВ і |

1,75 |

(В) |

|

НВ Ј |

2,54 |

(Н) |

НВ Ј |

2,40 |

(Н) |

НВ Ј |

2,51 |

(Н) |

НВ Ј |

2,34 |

(Н) |

|

ΣНВ |

133 |

ΣНВ |

70,0 |

ΣНВ |

103 |

ΣНВ |

31,2 |

||||

|

ДСА |

0,89 |

ДСА |

0,69 |

ДСА |

0,85 |

ДСА |

0,59 |

||||

Как видно из Таблицы 4 диапазон между системными антагонистами (ДСА) центров ВНС значительно увеличился по сравнению с показателями в положении лежа (Табл.3).

Из всех пар центров, которые относятся к АК и ЦК контурам, наибольшее влияние на ритм сердца оказывают центры АК контура (табл. 4: 0,89 и 0,69). Следует так же отметить высокую долю участия сердечно сосудистого центра ЦК контура (табл. 4, ДСА, 0,85).

Анализ тенденций накопительной вариабельности позволил выявить ролевое различие центров в регуляции сердечного ритма в положении лежа и в положении стоя. В положении лежа большее участие принимает ЦК контур, где большая доля регуляции принадлежит ВВЦ и ПНЦ. В положении стоя в регуляции доминируют центры АК контура, где наибольшая доля участия принадлежит ЯБН.

Выводы:

-

1) Анализ накопительной вариабельности позволяет выявлять адаптивные регуляции сердечного ритма в ортостатической пробе.

-

2) В регуляции сердечного ритма задействованы все системы организма с большей или меньшей долей участия.

-

3) Временной ряд динамики КИГ включает в себя вариационную иерархию гармоник, в которой проявляется различие саморегуляции систем организма.

Список литературы Анализ иерархического комплекса адаптивных регуляций сердечного ритма при выполнении ортостатической пробы

- Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. - М.: Наука, 1973. - С. 5-61.

- Анохин П.К. Рефлекс цели как объект физиологического анализа // Журн. высш. нервн. деятельн. - 1962. - Т. 12, В. 1. - С. 7.

- Баевский P.M. Кибернетический анализ процессов управления сердечным ритмом // Актуальные проблемы физиологии и патологии кровообращения. - М.: Медицина, 1976. - С. 161-175.

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2001. - №3. - С. 108-126.

- Гусельников М.Э., Стройнова В.Н. Биоэкология: Учебное пособие. - Томск: Изд. ТПУ, 2002. - 104 с.