Анализ индикаторов эколого-экономической безопасности на примере эффективности использования биоклиматического потенциала ключевых регионов степной зоны России

Автор: Соколов А.А., Руднева О.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ индикаторов эколого-экономической безопасности на примере трех секторов Европейской части степной зоны России, которые охватываю, западную, центральную и восточную ее части. В основу исследования легли данные сопоставления фактической урожайности с потенциальной биоклиматической. В результате выявлены районы с различной эффективностью аграрного природопользования. В первую группу были выделены районы с низкой эффективностью аграрного природопользования - здесь фактическая урожайности меньше биопотенциальной на 50%. Во второй группе расположились районы со средней эффективностью - фактическая урожайность в них составляет от 50 до 100% от биопотенциальной. В третьей группе остались районы с высокой эффективностью использования биопотенциала - здесь фактическая урожайность выше биопотенциальной.

Степь, урожайность, биопотенциал, аграрное природопользование

Короткий адрес: https://sciup.org/148313595

IDR: 148313595 | УДК: 502.521 | DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10056

Текст краткого сообщения Анализ индикаторов эколого-экономической безопасности на примере эффективности использования биоклиматического потенциала ключевых регионов степной зоны России

Статья представлена на всероссийскую научнопрактическую конференцию «Экологоэкономическое районирование: принципы и методы», пресвященную 80-летию со дня рождения профессора Ф.Н. Рянского (Тольятти, 1-3 августа, 2018 г.).

более 50% площади. Традиционными для аграрного природопользования в регионах степной зоны России стали коллективная форма организации труда и экстенсивный характер ведения хозяйства. Последний во многом обусловлен неустойчивым суровым климатом и ресурсопотребительским менталитетом, выработанным под влиянием предвзятого убеждения о бескрайности степных просторов и неисчерпаемости ресурсов (Руднева, 2014, 2016).

В настоящее время на долю степной зоны России приходиться около 90% собираемых зерновых страны. При этом урожайность зерновых на убранную площадь сильно разнится - от 3 до 57 ц/га. Зачастую такая разница зависит не столько от природных условий, сколько от эффективности работы самого агропромышленного предприятия (Соколов, 2015, 2016).

Тем не менее, важным факторами урожайности служат природно-климатические условия, т.е. сочетание влаги, тепла и разнообразия почвенного покрова, для которого характерен соответствующий уровень плодородия.

Критерии, определяющие потенциальное почвенное плодородие, были впервые формулированы В.В. Докучаевым. Еще в конце XIX века, он обосновал, что качественные особенности почв природного тела зависит от воздействия системы природных параметров: почвообразующие породы, климат, растительности, животного мира, геологического возраста и геоморфологических особенностей.

Только спустя столетия труды В.В. Докучаева легли в основу методики оценки биопотенциала. В 1970-80-х годах под редакцией Д.А. Шашко были опубликованы результаты исследований биопотенциальной урожайности, полученные на специальных участках при естественном сочетании тепла, влаги без применения агротехнологий. Эти результаты исследования открыли практические возможности для объективного определения региональной экологоэкономической оценки эффективности использования биопотенциала. Сравнение биопотенциала с фактической урожайностью зерновых культур по административным районам позволяет оценить качественный уровень эколого-экономической безопасности территории (Шашко, 1967).

Для регионов степной зоны с более высокой биопотенциальной урожайностью, характерен интенсивный тип ведения хозяйства, который предполагает внедрение новых технологий в обработке земли и выведении новых более урожайных сортов зерновых.

В регионах со средними и низкими значениями биопотенциальной урожайности преобладает экстенсивный способ ведения хозяйства, без особых капиталовложений на единицу земельной площади и характеризуется слабым применением техники, плохой обработкой земли и, соответственно, низкими урожаями. Фактическая урожайность здесь составляет менее 50% от биопотенциальной, а в отдельных муниципальных районах урожайность составляет лишь 10%.

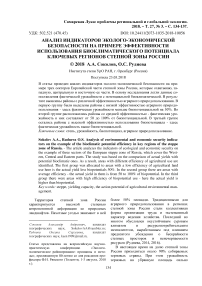

Нами были проанализированы данные средней фактической урожайности зерновых по муниципальным районам за период с 2010 по 2016 год (рис. 1).

Рис. 1. Пространственная вариация фактической урожайности и биопотенциала в ключевых регионах степной зоны России

Согласно пространственным вариациям определенным природным закономерностям. биоклиматический потенциал подчинен Урожайность зерновых в степной зоне России 135

имеет тенденцию снижения в восточном более холодном и засушливым направлении.

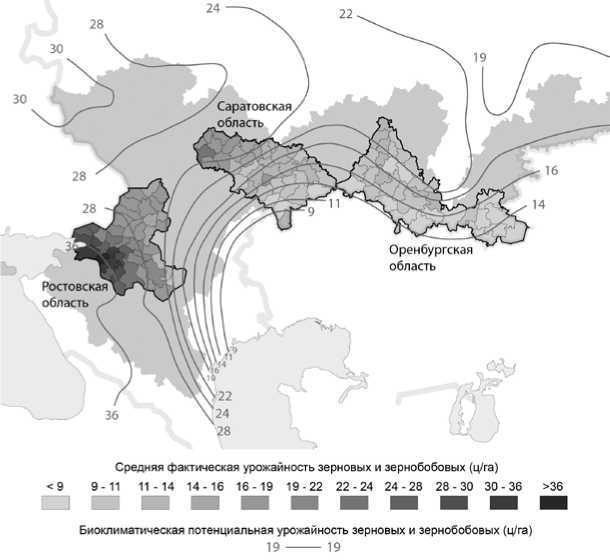

При региональном анализе на уровне муниципальных образований были выделены три категории эффективности ведения хозяйства.

В первую группу вошли районы, где фактическая урожайность составляет менее

50% от биопотенциальной. Во второй группе расположились районы, в которых фактическая урожайности выше 50%, но не превышает 100%. В третью группу попали районы, в которых фактическая урожайность составляет более 100% от биопотенциальной (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность использования биопотенциала в ключевых регионах степной зоны России

Районы, в которых фактическая урожайности менее 50% от биопотенциальной, располагаются преимущественно в Оренбургской области (16 районов) и по два района разместились в Саратовской и Ростовской областях. Фактическая урожайность здесь различна в некоторых районах она превышает 10 ц/га, а в других составляет всего 4 ц/га. Половина районов из районов с низкой эффективностью использования биопотенциала действительно располагается в менее благоприятных климатических условиях, при которых урожаи зерновых низки и не гарантированы, из пяти лет может выпасть лишь один-два урожайных года. Однако вторая половина из этих регионов располагается в более благоприятных климатических условиях и основная причина низких показателей фактической урожайности отведена хозяйственной составляющей. Кроме того, на большей территории с низкой эффективностью использования биопотенциала, в середине XX века было поднято непомерно много низкопродуктивной целины, теперь эти земли не под силу местным агропроизводителям и являются убыточными.

Районы, в которых фактическая урожайность составляет от 50% до 100% от биопотенциальной, являются наиболее распространённой формой ведения хозяйства, всего таких районов 92, они расположены повсеместно. Одна часть этих районов расположена в более благоприятных климатических условия, в Ростовской и западной части Саратовской области. Другая часть районов находиться в менее благоприятных природных условиях и расположена в Оренбургской и восточной части Саратовской области. Как следствие фактическая урожайность сильно различается и составляет от 8 до 31 ц/га.

- Районы с высокой эффективностью использования биопотенциала (более 100%) преимущественно располагаются в зоне более благоприятных климатических условий. Таких районов всего 4, три из них располагаются в Ростовской области и один в Саратовской. Районы, расположенные в Ростовской области, не сильно различаются по фактической урожайности, здесь она составляет от 32 до 36 ц/га. Один район, расположенный в Саратовской области можно отнесена к условно передовым - так как эта территория находятся в зоне рискованного земледелия с засушливым климатом, фактическая урожайность здесь составляет всего 11 ц/га.

Выявленные моменты в полной мере подтверждают пространственную неоднородность развития аграрного сектора степной зоны России, здесь имеются значительные площади продуктивных пахотных земель, биопотенциал которых в силу организационно-экономических сложностей используется далеко не рационально. Современный уровень хозяйствования не раскрывает потенциальные возможности возделываемых почв в каждом регионе. Даже в пределах одного хозяйства культура земледелия может существенно отличаться, что приводит к вариации фактической урожайности, при этом резервы повышения фактической урожайности составляют не менее 40-50%, от ее современного уровня.

В заключение необходимо отметить, что большая часть районов степной зоны России имеет низкую эффективность аграрного природопользования. Современная фактическая урожайность зерновых вследствие низкой культуры земледелия в среднем по степной зоне России находиться на уровне 75% биопотенциальной. При этом современные технологии возделывания зерновых культур, связанные с использованием инноваций, позволяют практически в любой природной зоне получать урожайность 40–45 ц/га, а в районах с благоприятными природными условиями – до 60–70 ц/га и более, или в 2 – 3 раза выше современного уровня.

"Публикация осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" № 08/2017/РГО-РФФИ "Геоинформационный анализ индикаторов эколого-экономической безопасности и оценка ландшафтно-экологической устойчивости природно-хозяйственных систем регионов степной зоны России" (АААА-А17-117041310143-0)

Список литературы Анализ индикаторов эколого-экономической безопасности на примере эффективности использования биоклиматического потенциала ключевых регионов степной зоны России

- Руднева О.С. Освоенность степных приграничных территорий России как аспект устойчивого развития страны//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. №4. С. 203-207.

- Руднева О.С. Районирование степной зоны Евразии по уровню сельскохозяйственной освоенности//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (59). С. 164-167.

- Соколов А.А. Сравнительная оценка продуктивности зерновых и их биоклиматического потенциала в степных регионах России//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 6 (56). С. 266-269.

- Соколов А.А. Показатель эффективности использования биопотенциала в степной зоне России//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (59). С. 161-164.

- Шашко Д.А. Агроклиматическое районирование СССР/Д. А. Шашко. -М.: Колос, 1967. 324 с.