Анализ используемых теоретических основ исследований и разработок, связанных с построением современных систем управления

Автор: Макарьин Игорь Вячеславович, Конорев Дмитрий Викторович, Гончаров Евгений Анатольевич

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются актуальные вопросы выявления общетеоретических основ и проблем построения систем управления территориями и отраслями, их предприятиями и организациями, в рамках поиска путей повышения эффективности и качества выполнения исследований и разработок на основе анализа междисциплинарной связности современной теории управления.

Кибернетика, информатика, итология, геоматика, геоинформатика, теория систем, теория управления, теория информации, автоматизированная система управления, информационные технологии, информационное обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/148309511

IDR: 148309511 | УДК: 004.9 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.18.11.P.71

Текст научной статьи Анализ используемых теоретических основ исследований и разработок, связанных с построением современных систем управления

Вся история познания может быть рассмотрена как раскрытие исторического аспекта системного подхода исследований и разработок, в котором можно увидеть развитие путей преодоления проблем, которые непрерывно ставило перед человечеством само существование цивилизации.

Одним из основных проявлений теоретических проблем являются возникающие противоречия между потребностями в новых знаниях и их недостаточностью, а также теми или иными действиями и незнанием способов их выполнения (преодоления).

К наиболее типичным проблемам относят ситуации, когда:

-

– одна из частных теорий вступает в логическое противоречие с более общей теорией или другими ее областями в пределах данной отрасли знаний;

-

– ранее выработанные, теоретически обоснованные и практически проверенные методы решения не дают должного эффекта или не могут быть использованы;

-

– в практической деятельности обнаруживаются факты, которые не укладываются в рамки существующих теоретических представлений;

-

– результаты деятельности не соответствуют желанным целям.

Проблема (от греч. πρόβλημα – задача) в широком смысле понимается как сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения, либо это может быть противоречивая ситуация, возникающая на различных позициях объяснения каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая выбора (создания) адекватной теории для ее разрешения.

На решение проблем развития и совершенствования систем и управления ими направлены предпроектные исследования и научно-исследовательские разработки, а также весь комплекс работ по совершенствованию планирования и управления. В настоящее время единой и устойчивой классификации проблем не существует.

Нередко к проблемам относят лишь очень крупные научные и хозяйственноэкономические проблемы. В работе В.М. Добкина [1] под проблемами понимаются вопросы деятельности предприятий и организаций, территорий и отраслей, обоснованное решение которых требует проработки, выявления и сравнения нескольких возможных вариантов.

В своих исследованиях А.Г. Венделин [2] выделяет две категории проблем: проблемы улучшения и проблемы нахождения принципиально нового решения. Данный подход созвучен с различиями парадигм создания новых систем и улучшения существующих, которые вступают между собой в противоречие. Это связано с тем, что в эпоху глобализации и информатизации большинство новых систем создаются на основе интеграции уже существующих, имеющегося научно-технического задела и накопленного практического опыта.

Другой подход предлагается в работе Дж. Клира [3]. В качестве классификационных признаков используется характер проявления и степень связанности проблем. Он направлен на более глубокое исследование разницы в подходах и парадигмах.

Более детальную классификацию и наиболее применимую для систем управления изложил в работе С.Л. Оптнермер [4]. Им проблемы разделены на четыре базовых уровня, в соответствии с которыми ставятся подходы к их решению. По его классификации, на первом уровне находятся рутинные проблемы, решения которых заранее предписаны документами на эксплуатацию. На втором уровне рассматриваются селективные проблемы, для преодоления которых требуются инициативные решения и рационализация. Третий уровень включает адаптационные проблемы, они являются относительно новыми в рамках самой системы и характеризуются принятием решений на модернизацию с коррекцией существующей нормативной и эксплуатационной документации. Они чаще связаны с появлением новых элементов и технологий, включаемых в состав систем в ходе их применения и развития. К четвертому уровню отнесены инновационные проблемы, связанные с потребностями глубокого реинжиниринга или создания новых систем, то есть поиск нового решения ранее неизвестной проблемы.

Ведущими учеными и специалистами в области управления (И. Ансофф, О.С. Ви-ханский, А.И. Наумов, Д.М. Розенберг, Р.А. Фатхутдинов и др.) был обоснован целый ряд формулировок понятия «система управления». В качестве наиболее емкой из них принято считать следующую: система управления – это совокупность элементов, образующих иерархию контуров циркуляции и преобразования информации в процессе реализации концепции управления, которая направлена на обеспечение соответствия предпринимаемых действий установленным планам организации.

Непосредственно связанная с «системами управления» теория управления рассматривается как наука о принципах и методах управления различными системами, процессами и объектами. Общепринято, что ее основой выступает кибернетика и информатика. Суть рассматриваемой теории управления состоит в анализе и построении на начальном этапе моделей объекта и алгоритма управления. А на последующем осуществляется их синтез с целью достижения требуемых характеристик протекающих процессов в управлении. Процессы управления направлены на решение задач

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

эффективного функционирования систем и достижения ими своих целей на основе получения всесторонних знаний об их ресурсной обеспеченности. Здесь под ресурсами может пониматься широкий спектр от информационного, материального и энергетического обеспечения до учета интеллектуального ресурса в самой системе и подсистеме ее управления в частности [5].

Проводя экскурс в историю и рассматривая исторический аспект становления теории управления, можно говорить о том, что в ее развитии выделяется донаучный и научный исторические периоды. Более близким к настоящему времени является научный период. Его принято разделять на индустриальный, период систематизации и информатизации. Настоящий период считается информационным, он породил создание ряда подходов по оценке эффективности управления на основе наличия информации (актуальности и своевременности предоставления) о среде, системе и ее ресурсном обеспечении с учетом требований по качеству и достоверности информации.

Родоначальником непосредственно «математической теории управления» принято считать А.М. Ляпунова как автора классической теории устойчивости движения. На сегодня ведущим по развитию и применению теории управления в нашей стране является институт проблем управления им. В.А. Трапезникова (РАН). Одним из последних трудов, подготовленных в стенах института в 2017 г., является монография группы авторов «Информационное управление в условиях глобализации». Исторический аспект рассмотрения развития теории управления более детально раскрыт в работах [6; 7; 8] и др.

Развитие теории управления и учет особенностей различных ее аспектов в современных условиях формируют новые подходы к решению возникающих проблем, а именно развиваются процессный, системный, ситуационный, универсальный, субстратный (выявления ключевых узлов эффективности) и ряд других подходов. Широкое распространение получило создание информационно-управляющих систем (ИУС). В эпоху глобализации и информатизации особенно выделяется информационный подход. Его в своих трудах представили А.А. Денисов [9; 10] и ряд других ученых.

Кибернетика, с которой тесно связана теория управления, более широко исследует сложные динамические системы различной природы и их свойства, процессы управления ими, а также процессы, происходящие в окружающем мире (среде) на основе имеющихся знаний (информации). Она призвана решать задачи оптимизации управления процессами, протекающими в рассматриваемых ею системах и их средах. Характерной чертой и особенностью кибернетики является то, что она базируется на общности закономерностей, лежащих в основе управления процессами, учитывает особенности среды и условий различных видов деятельности. С позиций кибернетики все эти процессы протекают в сложных динамических системах и условиях, являющихся объектами управления.

Зарождение кибернетики как науки увязывают с выходом в 1948 г. книги Н. Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». Знание закономерностей, которым подчиняются процессы, происходящие в управляемых динамических системах, позволяет создавать средства управления объединяющих субъекты и объекты управления посредством организации управления. Воздействие на состояние структурных элементов систем называется управлением.

В нашей стране теорию систем активно развивали В.Г. Афанасьев, В.Н. Садовский, В.С. Тюхтин, А.И. Уемов и др., ими был предложен ряд направлений по развитию теории систем. Обобщая связь систем и управления ими, а также все проблемы, решаемые кибернетикой, чаще всего встречается подход, позволяющий разделить их на три основные группы. Первая – это группа теоретических проблем, охватывающих математику, математическую логику и методологию. Вторая группа связана с организацией сбора, хранения, передачи, переработки и выдачи информации. Третья группа включает проблемы выбора и использования теоретических поло- жений и методов выполнения исследований. Они связаны с рассмотрением систем и управления ими, получения информации о среде (включая воздействия среды на системы) и процессах, которыми эта информация потребляется [11; 12; 13 и др.].

Слово «информатика» в нашей стране прижилось не сразу. Некоторые источники утверждают, что прародителем научной области информатики считается кибернетика, а теория управления как бы оказалась между ними, обеспечивая управление системой, потребляя внешнюю информацию о среде и ресурсной обеспеченности в интересах достижения требуемой эффективности и результативности систем в целом.

Первоисточником современной информатики считают теорию информации, зародившуюся в 30-х гг. прошлого века (работы К. Шеннона, Р. Хартли и др.), и теорию алгоритмов (работы А. Тьюринга, Э. Поста, А. Маркова, Дж. фон Неймана) по построению архитектур электронных вычислительных машин.

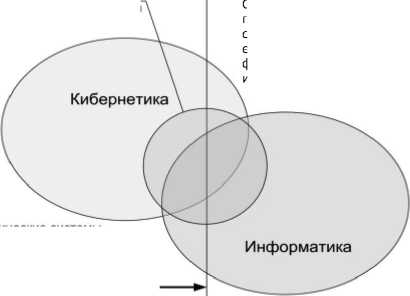

В ряде научных работ можно встретить утверждения, которые показывают на основе графики теоретико-множественного подхода связность кибернетики и информатики, где их междисциплинарные границы формируют проблематику теории управления, что и приведено автором на рис. 1.

Адаптивные и проактивные ИС

Управление информацией и знаниями

Междисципл инарные и собственные проблемы теории управления

Определение возможностей по добыванию информации, структурн о-соде ржательному ее представлению в интересах функционирования систем и управления ими

Определение параметрических требований к ИО управления

Динамические системы Управление системами Интеллектуальное управление Информационное управление

Рис. 1. Связь кибернетики и информатики в исследовании проблем управления

Информатика более детально изучает вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах человеческой деятельности. Генетически информатика связана с вычислительной техникой, компьютерными системами и сетями. Именно компьютеры позволяют порождать, хранить и автоматически перерабатывать цифровую информацию в больших количествах. Но для этого оказались необходимы правила ее содержательной и структурно-параметрической организации, унификации и типизации, отсутствие таких правил на этапе ее бурного развития привело к возникновению такого понятия, как «проблемы лоскутной автоматизации».

До настоящего времени толкование термина «информатика» еще не является установившимся и общепринятым. Так, на сегодня можно насчитать более 20 определений понятия «информация», а также более 40 активно используемых определений понятия «система» и более 10 – «система управления». Таким образом, формируется существенная неопределенность в теории управления на стыке между теорией систем и теорией информации. В таких условиях продолжает развитие теория управления,

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

на основе которой создаются интегрированные автоматизированные системы управления, информационно-управляющие системы и т.д.

Информатика изучает общие закономерности, свойственные информационным процессам (в самом широком смысле этого понятия). Конкретная природа этой информации для управления, как правило, не имеет значения. Для исследователя и разработчика систем управления наиболее важны общие принципы организации поиска и предоставления информации. При этом прикладная ветвь информатики активно развивается с появлением электронных вычислителей и различных носителей информации. Таким образом, можно говорить о том, что информатика объединяет в себе науку об информации, ее теоретические основы, информационную технику и технологию, образуя прикладную информатику, во взаимодействие с которой вступает теория управления.

Можно констатировать, что разработчик систем управления редко вникает в то, как информация добывалась, а ее структурно-параметрическую и содержательную организацию инженер-проектировщик воспринимает как исходные условия разработки. Этот аспект проблемы наиболее наглядно можно увидеть при онтологическом исследовании информационной среды функционирования. На основе такого рассмотрения может быть наглядно видна невозможность прямого синтеза в реализации интеграционных процессов различных прикладных областей и обеспечении всесторонней информационной совместимости между ними, что существенно ограничивает возможности по моделированию сложных ситуаций и решению задач управления в современных условиях. Все это становится очень серьезной научной проблемой в эпоху глобализации и информатизации.

В результате одной из важнейших проблем, связанных с традиционной системой информационного обеспечения управления, является невозможность интеграции разнообразных локальных управленческих систем и систем их информационного обеспечения. Не решаются проблемы согласованности и оперативности взаимодействия, а также адаптивности управления, что на сегодня невозможно без модернизации организационно-технологической основы практически всей информационной деятельности.

Анализ теоретических основ, связанных с управлением, позволяет автору констатировать, что на фоне этого в последнее десятилетие произошло зарождение ряда новых наук. В частности, науки об информационных технологиях (ИТ-науки) или «итологии». Основными характерными чертами этой новой науки являются:

-

- фундаментальный подход к объединению всех областей знания и видов информационно-процессной (технологической) деятельности как эффективного метода познания и инструмента, усиливающего интеллектуальные возможности систем управления;

-

- ее междисциплинарная роль, обусловленная прежде всего ее методологическим значением благодаря наличию развивающегося концептуального базиса, универсальных в применении парадигм и методов формализации, анализа и синтеза различных прикладных знаний, направленных на унификацию форм, форматов и структурно-параметрической организации их представления.

Итология играет роль методологического базиса формализации, анализа и синтеза знаний, а также является инструментом, продвигающим интеллектуальные способности и конструктивные возможности в «человеко-машинных» системах.

Предметом итологии являются информационные технологии (ИТ), представляемые в двух базовых направлениях. Первое - спецификации ИТ как формальный вид представления итологии. Второе направление - реализация этих спецификаций, определяющая возможность применения ИТ в системах вообще и системах управления в частности. Итология изучает динамически развиваемые сущности, что ее тесно связывает с кибернетикой. Появление итологии вызвано важностью интеграционных процессов на основе всеобщей стандартизации и унификации, как концептуальных ее основ и методов, так и самих ИТ, обеспечивающих их потоковой информацией и информационными ресурсами, что демонстрирует ее связность с информатикой. Итология несет в себе черты бюрократической дисциплины, знания которой представляются в виде документов, имеющих стандартизованную форму. Она является в некотором смысле правопреемницей математики и выступает как инструмент формализации знаний, выдвигая требования к структурно-параметрической организации предоставляемой информации, формам и форматам представления [14; 15 и др.].

Сам термин «технология» («информационная технология») также имеет множество толкований. В широком смысле под технологией понимают науку о законах создания материальных благ, вкладывая в нее три основные части. Это идеология и ее принципы, орудия производства, а также специалисты как интеллектуальный ресурс, владеющий профессиональными знаниями и навыками. Целью технологии являются повышение качества результатов деятельности, сокращение сроков их создания и снижение себестоимости. Это в полной мере соответствует структурному содержанию направления поиска эффективности в системах и организации управления ими. Методологическая основа технологий включает в себя [16]:

-

– декомпозицию процесса на отдельные взаимосвязанные и логически подчиненные составляющие (стадии, этапы, фазы, операции);

-

– реализацию определенной временной последовательности выполнения операций, фаз, этапов и стадий технологического процесса в его многоаспектном рассмотрении, связанных с целью и назначением технологии.

В части связности ИТ с информатикой проявляется явная направленность на поиск рационального использования информационных ресурсов и снабжение ими всех элементов организационной структуры системы, участвующих в технологических процессах и информационном обмене. Это достигается путем организации необходимой системы информационного обеспечения и собственно созданием специализированного информационного комплекса в составе системы. В свою очередь информационные ресурсы являются исходным «сырьем» для системы управления и содержатся в ее информационном комплексе (системе, базе).

При этом принятие решения в системах управления в большинстве случаев осуществляется в условиях недостатка информации. Поэтому степень качества и возможностей по использованию информационных ресурсов во многом определяет эффективность функционирования систем в целом и управления ими. Информационные технологии в этой части призваны обеспечить переход от рутинных к автоматизированным методам и средствам работы с информацией, обеспечивая ее более рациональное и эффективное использование, а также направлены на интеллектуализацию управления.

«Информационная технология» определяет совокупность используемых методов и способов получения, обработки, представления информации, направленных на изменение ее состояния и актуальности, содержания и форм представления, а также структурно-параметрической организации в интересах пользователей. На основе анализа различных источников [17; 18 и др.] представляется возможным выделить три уровня рассмотрения информационных технологий:

-

1) теоретический (создание комплекса взаимосвязанных моделей информационных процессов, совместимых параметрически и критериально);

-

2) исследовательский (разработка методов, позволяющих конструировать и управлять информационными технологиями);

-

3) прикладной уровень, включающий инструментальную и предметную составляющую.

Именно предметная составляющая ИТ связана со спецификой конкретной предметной области и находит отражение в используемых специализированных информа-

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

ционных технологиях наряду с базовыми. Они могут быть представлены организационным управлением, управлением технологическими процессами и т.д. В настоящее время использование современных информационных технологий все более направлено на решение слабо структурированных проблем и интеллектуализацию систем управления.

Специфика системы управления состоит в том, что она потребляет как документальные, так и фактографические массивы информации о среде, ресурсном обеспечении, состоянии системы и готовности ее к применению по назначению. Это связано с тем, что в эпоху информатизации цифровой документ представляет собой один из важнейших носителей информации. Документальный и фактографический массивы информации отличаются от документов по методам их организации. Самым сложным вопросом в исследовании технологии обработки информации продолжает оставаться подготовительный этап, операции которого характеризуются наиболее низким уровнем автоматизации, требуют больших затрат труда, времени и предварительной концептуальной проработки. Именно на этом этапе определяются содержательное наполнение и структурно-параметрическая организация создаваемых для систем управления информационных ресурсов [19].

В ходе исследований и разработок, выполняемых автором, им обращено внимание на то, что тенденцией развития систем автоматизированного управления, оставшейся незамеченной многими специалистами по автоматизации управления, оказалось появление геоматики. Если обратиться к ГОСТам 24-й серии, которые определяют автоматизированные системы управления (АСУ), то увидим, что их классификация предусматривает деление на территориальные и отраслевые АСУ. Как управление территориями, так и управление отраслями (и их предприятиями и организациями) осуществляются в географических или назначенных условных виртуальных границах территориального деления. «Геоматика» (англ. geomatics) определяется как совокупность применений информационных технологий для обработки данных и анализа их в геосистемах. Данный термин зачастую употребляется как синоним геоинформатики, который был предложен к использованию еще в 1969 г. Б. Дабюссоном. Более широкое определение термина «геоматика» приведено на сайте университета Калгари. Там «геоматика» рассматривается как современная дисциплина, объединяющая сбор, моделирование, анализ и управление данными, которые имеют пространственную привязку (работают с данными, идентифицированными согласно их местоположениям). Указывается, что она базируется на достижениях географии и геодезии. Геомати-ка, используя наземные, морские, воздушные и спутниковые датчики для получения пространственных и связанных с пространственными данных, решает задачи по их обработке и последующему представлению (визуализации). Она включает процессы преобразования пространственно привязанных данных с заданными качественными и точностными характеристиками [20].

Сам термин «геоинформатика» состоит из трех корней: география, информатика и автоматика. Термин «Geoinformatics» и ГОСТы 24-й серии появились практически одновременно, в 80-х гг. XX в. Под геоинформатикой принято понимать научно-технический комплекс, объединяющий технологию и прикладную деятельность, которые связаны с разработкой и реализацией геоинформационных систем. Она формируется на стыке географии, информатики, теории информационных систем, информационных технологий, картографии и ряда других дисциплин с привлечением системного подхода и новейших достижений в области вычислительной техники [21; 22 и др.].

При создании информационного обеспечения и предоставлении информации и информационных ресурсов (массивов) в системы управления, содержащих в своем составе пространственную информацию, ключевое значение приобретает проблема возможности ее преобразования в данные деления, классификации и кодирования. Не имея надежной системы классификации и кодирования, невозможно эффективно решать вопросы стандартизации цифровых данных, сокращения их объемов, рациональной организации их массивов и в целом эффективного управления ими. В свою очередь они обеспечивают решение в системах управления широкого круга пространственных и сетевых задач. Все мы умеем ставить задачу компьютеру или планшету на поиск оптимального маршрута по времени или расстоянию с учетом ограничений (аварии, пробки, ремонтные работы и т.д.), не задумываясь о том, как глубоко геоинформатика проникла в задачи управления.

При создании информационного обеспечения геоинформационных систем (ГИС) проблема проектирования технологических процессов обработки пространственной и картографической информации приобретает особую значимость. Разработка наборов типовых решений как автоматизированных интегрированных систем обработки данных на базе типовых проектов ГИС является в настоящее время чрезвычайно важной проблемой [23; 24; 25; 26; 27 и др.].

Таким образом, в условиях всеобщей автоматизации и перехода на использование в системах управления пространственной информации и ресурсов (массивов) теоретические исследования вопросов управления приобретают несколько другие особенности. Возникает необходимость в системах управления решать все большее количество пространственных и сетевых задач. К пространственным данным принято относить сведения, которые характеризуют местоположение, описание объектов в пространстве (на местности) и относительно друг друга [28; 29; 30 и др.].

Проведенный анализ показал, что в современных условиях междисциплинарная научная взаимосвязь теории управления с другими дисциплинами будет иметь вид, отличный от приведенного ранее (см. рис. 1). С учетом материалов статьи и не вошедшего в нее ряда результатов анализа междисциплинарной связности, создания ИУС в современных условиях она может быть представлена, как это показано автором на рис. 2. Соответственно и круг проблем, связанных с взаимодействием данных теорий и их методов взаимодействия, значительно расширяется, при этом все они встречаются с задачами, решаемыми теорией управления. Это задачи управления как системой, так и ее ресурсным обеспечением на основе сбора информации о среде и системе.

Рис. 2. Современная модель междисциплинарной связности теории управления с рядом других теорий и определения ее проблем

ВЕСТНИК РОСНОУ. Серия «Сложные системы…»

Анализ результатов развития теоретических положений, связанных с развитием новых направлений в области науки и технологий, показан автором в виде нового представления научно-теоретической и прикладной связности. Возможно, такой авторский подход требует дальнейшего дополнения и развития, например учета оценки влияния на управление проблем, связанных с тектоникой, а также рядом других научных предметных и прикладных теоретических направлений. Состав необходимых для использования теоретических основ можно определить как совокупность базовых и дополнительных теоретических основ построения системы. К базовым, кроме теоретических основ кибернетики и информатики, автору представляется возможным отнести приведенные теоретические основы итоники и геоматики, экономики и морфологии, что было наглядно показано в ходе выполнения исследований. В обобщенном виде модель состава теоретических основ (М ТО ) как базиса выполнения междисциплинарных исследований по построению информационно-управляющих систем в современных условиях может быть представлена на основе теоретико-множественного подхода в следующем виде:

Мто = {ТОК ТОи, ТОит, ТОг, ТОэ, ТОм, ТОд}, где ТОК = {К1, ., Кn} - теоретические основы кибернетики, включая теорию управления, теорию операций, теорию игр, теорию массового обслуживания и т.д.;

ТО И = {И 1 , ..., И l } - теоретические основы информатики;

ТО ИТ = {ИТ 1 , ., ИТ m } - теоретические основы итоники;

ТО Г = {Г 1 , ., Г g } - теоретические основы геоматики;

ТО Э = {Э1, ., Э w } - теоретические основы экономических наук;

ТО М = {М ., М v } - теоретические основы морфологических наук;

ТО Д = {Д 1 , ., Д d } - другие науки, их теоретические и методические положения, применение которых необходимо в ходе выполнения исследований.

Таким образом, можно сделать вывод, что задача исследований и разработок современных систем управления решается на стыке возникновения большого числа порой слабо связанных теоретических положений, а также технологических проблем, определяющих поведение создаваемых систем.

В методологическом аппарате проведения исследований и разработок систем управления опираются на систему научных знаний и необходимых различных теоретических положений. В каждом конкретном случае, исходя из поставленных целей, необходимо выбирать подходящий теоретический аппарат и рассматривать его во взаимосвязи с другими теориями, выявляя их взаимосвязь и противоречия.

Исследование систем управления как вид деятельности направлен на развитие и совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями. Динамичность управления предполагает, что теоретические основы должны непрерывно развиваться, а это сегодня невозможно обеспечить без развития отдельных теорий и теории управления в частности. Необходимость в углубленном исследовании систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми приходится сталкиваться исследователям и разработчикам. От правильного решения этих проблем зависит успех проектирования и последующего эффективного функционирования систем, что определяет необходимость дальнейшего проведения исследований в этом направлении с привлечением все более широкого круга ученых и специалистов данной области.

Список литературы Анализ используемых теоретических основ исследований и разработок, связанных с построением современных систем управления

- Добкин В.М. Системный анализ в управлении. М., 1984.

- Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. Методологический аспект. М.: Экономика, 1977.

- Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.

- Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / пер. с англ. М.: Советское радио, 1969.

- Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История кибернетики, современное состояние, перспективы развития. М.: ЛЕНАНД, 2016. 160 с. (Серия «Умное управление»)