Анализ изменения целлюлозоразрушающей способности антропогенно загрязненной почвы

Автор: Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования целлюлозолитической активности почвы техногенно загрязненной территории. Наряду с изучением потенциальной активности разрушения целлюлозы в почве установлены состав целлюлозоразрушающей микрофлоры и активность фермента целлюлазы.

Техногенное загрязнение, почва, микрофлора, целлюлаза, активность

Короткий адрес: https://sciup.org/14083790

IDR: 14083790 | УДК: 579.26

Текст научной статьи Анализ изменения целлюлозоразрушающей способности антропогенно загрязненной почвы

Введение . Углеводороды нефти являются широко распространенными промышленными поллютантами, поступающими в окружающую среду вследствие нефтяных разливов при добыче, транспортировке и хранении нефти. Ответная реакция экосистем на нефтяное загрязнение обусловлена совокупностью множества факторов: поликомпонентностью состава нефти, находящейся в процессе постоянного изменения, наличием в её составе токсичных веществ, гетерогенностью состава и структуры самой экосистемы, многообразием и изменчивостью внешних факторов [Долгова, 1975; Славнина, 1989; Киреева, 1994; Колесников, Татосян, Азнаурьян, 2007].

Биологические свойства почвы реагируют на нефтяное загрязнение первыми: изменяется общая численность микроорганизмов, их качественный состав, структура микробоценозов, интенсивность микробиологических процессов и активность почвенных ферментов, продуктивность почв, нарушаются экологические и сельскохозяйственные функции почв [Имшенецкий, 1954; Влияние нефтяного …, 1998; Абрамян, 1992].

Последствия антропогенного воздействия зависят от параметров загрязнения: состава и свойств нефти и нефтепродуктов, концентрации в почве, продолжительности загрязнения, а также от экологогеографического положения почвы, определяющего скорость трансформации нефти в почве, и экологогенетических свойств почвы, определяющих ее устойчивость к химическому загрязнению [Исмаилов, 1988; Влияние нефтяного …, 1998; Киреева, 1994; Колесников, Татосян, Азнаурьян, 2007; Новоселова, 2008; Анзу-рьян, 2009].

Целлюлозолитическая способность почвы – это один из показателей общей активности ее микроорганизмов и плодородия. При этом установлено, что особым свойством нефтяного загрязнения является способность замедлять, но не останавливать процесс разрушения целлюлозы, независимо от вида целлюлозосодержащего материала. При этом скорость процесса закономерно уменьшается при увеличении концентрации загрязнителя [Влияние нефтяного …, 1998].

Разложение клетчатки осуществляется целлюлозоразрушающими микроорганизмами и связано с условиями их нормального функционирования. Среди наиболее чувствительных к нефтяному загрязнению групп микроорганизмов являются аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы, которые считаются одним из основных индикаторов плодородия почв.

На сегодняшний день в качестве негативно воздействующего на почвенную экосистему техногенного фактора выделяют мазут. Наиболее распространенными источниками загрязнения этим веществом являются места хранения, транспортировки и использования, в частности, котельные, работающие на мазутном топливе [Оценка экологического …, 2008; Ротина, 2010].

Много работ посвящено изучению влияния нефти и нефтепродуктов на показатели биологической активности [Долгова, 1975; Вальков, 2004; Гайворонский, Колесников, 2008; Анзурьян, 2009; Ротина, 2010], однако данных по комплексному изучению воздействия техногенного фактора на процесс разрушения целлюлозы пока недостаточно.

Цель исследований . Изучение целлюлозолитической активности почвы техногенно загрязненного ландшафта (на примере полигона п. Кедровый Красноярского края).

Объекты и методы исследований . Объектом исследований являлась почва, отобранная в районе пос. Кедровый на месте захоронения отработанного мазута (время воздействия более 20 лет). Образцы почвы были отобраны с глубины 0–20 см согласно ГОСТ 17.4.3.01-83. Контрольной являлась почва, отобранная в 20 м от места захоронения мазута. Лабораторно-аналитические исследования выполнены с использованием общепринятых в почвоведении и биологии методов [Методы почвенной …, 1991].

Методика и результаты исследований . Исследуемая территория была разбита с учетом степени загрязненности нефтепродуктами на участки: I – слабозагрязненный, II – среднезагрязненный, III – сильноза-грязненный На участке было отобрано 9 индивидуальных образцов почвы. Степень загрязнения каждого участка оценивалась по содержанию нефти в верхнем слое почвы в соответствии с принятой классификацией нефтезагрязненных земель [Методика оценки ..., 1992]. Выделялись участки с сильным (более 40 %, средним (от 10 до 40 %) и низким (менее 10 %) загрязнением. Для определения концентрации нефтепродуктов в почвах применяли флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с помощью прибора «Флюоратт – 02 м» (ПНД Ф 16.1:2.21-9) [ПНД Ф 16.1:2.21-98. Методика …, 2007].

Учет численности аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов проводили в результате их выращивания на среде Гетчинсона с добавлением фильтровальной бумаги. Для учета численности грибов использовали агаризованную среду Чапека. Родовую принадлежность устанавливали, используя определители и при просмотре колоний под микроскопом (PZO, Польша) c увеличением в 1500 раз.

Разрушение целлюлозы определяли аппликационным методом А.Ф. Захарченко [Методы почвенной …, 1991]. Изучение интенсивности разложения целлюлозы проводилось в динамике через 15 сут, 1 и 3 мес. путем инкубации полосок фильтровальной бумаги на поверхности почвенных пластинок при постоянной влажности (60 % от полной влагоемкости (ПВ)) и 25оС. Активность фермента целлюлазы определяли по методу В.П. Кислицыной [Хазиев, 2005].

Биологическое состояние почвы характеризуется численностью основных групп микроорганизмов, выполняющих определенные функции. Одним из важных факторов, влияющих на размножение микроорганизмов, является наличие минеральных и органических веществ, а также отсутствие токсичных или токси-генных веществ, к которым относится нефть и продукты ее переработки. Наиболее чувствительными к загрязнению ароматическими углеводородами являются целлюлозоразрушающие бактерии, которые могут служить индикаторами загрязнения почв [Киреева, 1994].

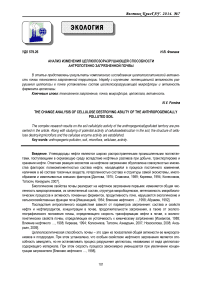

Действие техногенного загрязнения, в частности мазута, на почву оценивали по численности и составу микробоценоза (рис. 1).

Активная деятельность аэробных целлюлозоразлагающих бактерий наблюдалась в контрольном варианте, количество которых достигало 9,7*103 кл/г, при этом в варианте почвы, отобранной на среднезагряз-ненном участке, численность была близка к значению в контроле и достоверно не различалась с ним – 8,5*103 кл/г (рис. 1). Такие показатели могут быть связаны с компенсаторной функцией почвы и дополнительным субстратом для микроорганизмов продуктов переработки нефти в оптимальной концентрации. В почве же сильнозагрязненного участка численность целлюлозолитиков была ниже в среднем в 4–4,5 раза по сравнению с контролем, что свидетельствует о негативном влиянии техногенного загрязнения почвы мазутом на микробиоту.

Рис. 1. Численность аэробных целлюлозолитических микроорганизмов

Установлено, что разложение органических веществ в толще эдафотопов техногенных ландшафтов осуществляется целлюлозоразрушающими бактериями и грибами, находящимися примерно в одинаковых количественных соотношениях [Матенькова, Наплекова, 2008, 2009; Матенькова , 2012].

Наряду с изменением численности микроорганизмов изменилась и структура микробоценоза. Если в контроле и в варианте при среднем уровне загрязнения развивались все таксономические группы микроорганизмов, то при сильном загрязнении доминировали грибы рода Cladosporium, Penicillium, Cephalosporium. Определено также, что при сильном нефтяном загрязнении плотность токсичных грибов (Penicillium, Cepha-losporium) возрастала и составляла 23-35 % от общей численности микромицетов.

Таким образом, выявлено, что к нефтяному загрязнению наиболее устойчивыми являются микро-мицеты. Их развитие увеличивалось в ряду контроль< слабое загрязнение < среднее загрязнение <сильное загрязнение. В составе грибов нефтезагрязненных почв при посеве на питательные среды доминировали представители родов Aspergillus и Cladosporium , Fusarium и Penicillium.

Деструкция растительных остатков – один из важнейших процессов, обеспечивающих устойчивость наземной экосистемы. Благодаря активности различных ферментных систем, микроорганизмы играют ведущую роль в деструкции органического вещества. Микробиологическая же деструкция растительных остатков протекает повсеместно и именно от нее зависит существование биологического круговорота элементов в природе и формирование плодородия почв. Интенсивность микробиологической деструкции зависит от эндогенных (структура и ферментативная активность микробных сообществ) и экзогенных (абиотические и биотические) факторов среды обитания [Санданова, Буянтуева, 2006; Санданова, 2007].

Полоски фильтровальной бумаги визуально практически не разрушились после инкубации их в течение первого месяца на поверхности исследуемых образцов почвы при 25оС при постоянной влажности. Однако на поверхности целлюлозных фильтров был установлен рост гиф грибов и микроколонии актиномице-тов. Следует отметить, что скорость разложения целлюлозы в почве, отобранной на среднезагрязненном участке, различалась по сравнению с контролем в среднем в 1,5–2 раза и достигала на 90-е сут инкубации 10,2 %.

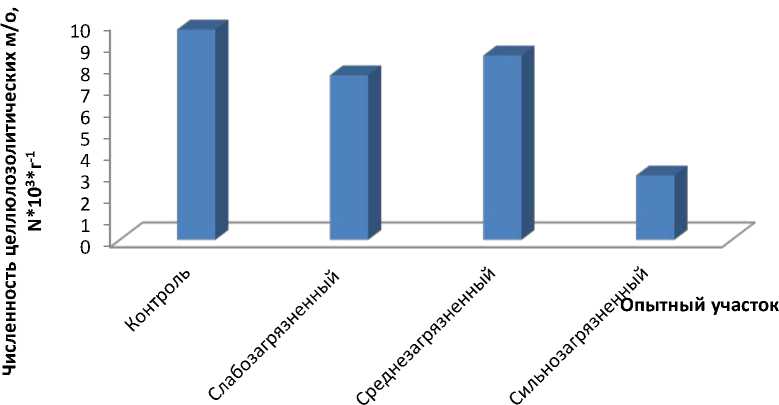

Показатели целлюлозоразрушения в последнем опытном варианте с наиболее сильной степенью загрязнения были самые низкие – в 2–5 раз ниже, чем в контроле (табл. 1), причем эти значения были достоверны в течение всего исследуемого лабораторного срока наблюдений. После полугодового периода инкубации определена общая тенденция снижения активности целлюлозоразрушения в почве, отобранной на средне- и сильнозагрязненном участке. Более заметно разложение целлюлозы протекало в контрольном варианте и при этом степень разрушения достигала 45 % к 6 месяцу инкубации (рис. 2).

Рис. 2. Средние показатели целлюлозоразрушения за 6 месяцев

Менее активно фильтровальная бумага разлагалась на поверхности почвы, отобранной в условно слабозагрязненном участке, при этом через 1 месяц степень ее разрушения достигла в среднем 11 %, а к 3 месяцу уже превышала 17,4 % (табл. 1).

Динамика целлюлозолитической активности в техногенно загрязненной почве

Таблица 1

|

Участок |

15 сут. |

1 мес. |

3 мес. |

|

Незагрязненный (контроль) |

4,5±1,1 |

10,6±1,9 |

17,4±2,7 |

|

Слабозагрязненный |

5,8±1,3 |

8,9±1,5 |

14±2,4 |

|

Среднезагрязненный |

4,2±1,5 |

5,5±1,4 |

10,2±2,1 |

|

Сильнозагрязненный |

2,48±0,8 |

4,4±0,9 |

6,7±1,6 |

В целом за 6 месяцев лабораторного исследования потенциальной целлюлозолитической способности техногенно загрязненной почвы установлено, что интенсивность микробиологических процессов в силь-нозагрязненных участках почвы сильно подавлена, что в результате и приводит к низким темпам разложения целлюлозы всего 11 % по сравнению с 50 % в контроле и 28 % в слабозагрязненном участке.

Скорость разложения органики зависит от субстрата и климата. Отходы животных могут полностью минерализоваться за считанные недели, тогда как упавшее дерево требует для этого порой многих лет. Для расщепления древесины (и растительных остатков в целом) очень важно присутствие грибов, образующих фермент целлюлазу , который гидролизует клетчатку в клеточных стенках и таким образом размягчает мертвый субстрат, облегчая заселение его животными-детритофагами. Разложение идет быстрее всего в теплой влажной среде, например, в дождевом тропическом лесу, а при низких температурах и (или) влажности замедляется. Целый ряд микроорганизмов, грибов и растений содержит фермент целлюлазу, гидролизующий клетчатку. Ферменты целлюлолитического действия расщепляют оболочки растительных клеток и этим способствуют более полному использованию внутриклеточных питательных компонентов, в частности, протеинов [Матенькова , 2012].

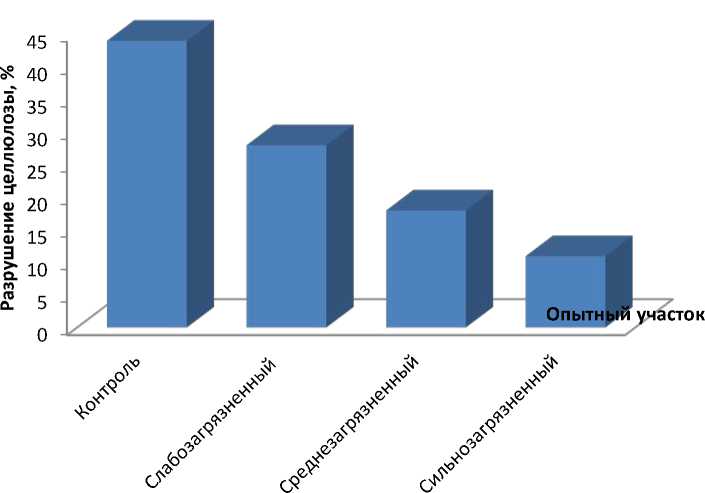

В течение всего исследуемого периода активность целлюлазы в контрольном варианте изменялась в пределах от 1,57 до 2,55 мг глюкозы на 1 г почвы, тогда как в почве, отобранной на слабозагрязненном участке, активность снизилась уже на 15-е сут до 0,74 мг глюкозы на 1 г почвы (табл. 2). Значения данного фермента продолжали снижаться и в течение всех последующих месяцев исследования до 2,64; 1,33 и 0,80 мг глюкозы на 1 г почвы для первого, второго и третьего опытных участков соответственно (рис. 3).

Динамика активности фермента целлюлазы в техногенно загрязненной почве

Таблица 2

|

Участок |

15 сут |

1 мес. |

3 мес. |

|

Незагрязненный (контроль) |

1,57±0,2 |

2,06±0,08 |

2,55±0,05 |

|

Слабозагрязненный |

0,74±0,03 |

1,39±0.06 |

1,47±0,02 |

|

Среднезагрязненный |

0,50±0,02 |

0,72±0,06 |

0,84±0,09 |

|

Сильнозагрязненный |

0,18±0,01 |

0,25±0,02 |

0,43±0,06 |

Активность целлюлазы в образцах почвы с более высоким уровнем загрязнения к концу инкубации дотоверно снижается, что подтвеждают данные представленные на рис. 3. В среднем активность падает по сравнению с контролем в 1,5–2,5 раза в слабо- и среднезагрязненных участках и в 4 раза в почве, определенной как сильнозагрязненная.

Рис. 3. Показатели средней активности фермента целлюлазы к концу инкубации (6 мес.)

Как утверждает Н.А. Киреева, активность многих ферментов почвы, в том числе и целлюлаз, в наибольшей степени проявляется при иммобилизации их на носителях – гумусовых кислотах [Киреева, 1994]. Вероятно, ингибирование активности целлюлазы при загрязнении нефтью можно объяснить нарушением процессов иммобилизации ферментов вследствие изменения насыщенности основаниями почв. Происходит инактивация ферментного комплекса продуктами окисления или сополимеризации нефтяных углеводородов на носителе – гуминовых веществах. Таким образом, в результате проведенных исследований прослеживается четкая зависимость активности фермента целлюлазы от степени загрязнения почвы мазутом, а именно, снижение показателей с увеличением степени загрязнения участка.

Выводы

-

1. Минимальная численность аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов определена в почве сильнозагрязненного участка в среднем 2,9 КОЕ*103*г-1, максимальная в контрольном варианте – 9,7 КОЕ*103*г-1, что указывает на подавление их жизнедеятельности техногенным фактором.

-

2. Установлено, что к нефтяному загрязнению наиболее устойчивы микромицеты. Их развитие увеличивалось в ряду контроль< слабое загрязнение < среднее загрязнение <сильное загрязнение. При этом доминировали представители родов Cladosporium, Penicillium, Cephalosporium.

-

3. В результате лабораторного исследования потенциальной целлюлолитической способности техно-генно загрязненной почвы определено, что интенсивность микробиологических процессов в сильнозагрязнен-ных участках сильно подавлена, что характеризуется низкими темпами разложения целлюлозы всего 11 % в почве сильнозагрязненного участка по сравнению с 50 % в контроле.

-

4. Активность фермента целлюлазы в образцах почвы с более высоким уровнем загрязнения к концу инкубации по сравнению с контролем достоверно снижается в среднем в 1,5–2,5 раза в слабо- и среднезагрязненных участках – в 4 раза в почве сильнозагрязненного участка.