Анализ изученности растительного покрова региона (на примере Воронежской области)

Автор: Завидовская Татьяна Сергеевна, Ларионов Максим Викторович, Сираева Ирина Салаватовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено понятие «изученность» с точки зрения разных наук. Предложено выделять количественную и качественную оценку изученности. На примере Воронежской области на основании анализа 455 источников показано состояние изученности 16 ботанических объектов и региона в целом. Оригинальный подход позволил оценить количественную и качественную изученность соответственно в процентах и в баллах.

Изученность, растительный покров, флора, растительность, воронежская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148205094

IDR: 148205094 | УДК: 504.73+574.9+581.52/9

Текст научной статьи Анализ изученности растительного покрова региона (на примере Воронежской области)

тельный покров – объект динамичный, изменчивый и в пространстве, и во времени. Наряду с этой объективной причиной существуют и субъективные. Например, одни территории области изучаются тщательнее и пристальнее других в силу доступности или расположенности близ учебных/научных центров.

Анализ изученности предполагает выделение критериев, на основании которых можно было бы, оперируя конкретными данными, объективно и непредвзято оценить состояние вопроса.

Под изученностью, согласно толковым словарям русского языка, понимается разведанность, освоенность, исследованность вопроса.

В географическом словаре используется понятие «картографическая изученность», под которой понимается степень покрытия территории съемками и картографическими материалами.

Детально разработаны вопросы изученности при геологических исследованиях. Под термином «изученность» в них понимается государственный учет прошедших регистрацию законченных геологических, геофизических и гидрогеологических работ (геологические исследования), профинансированных из государственного бюджета, а также законченных на лицензионных территориях геологических исследований, профинансированных недропользователями [13]. Подробно разработаны требования к работам, форма и содержание предоставляемых отчетов. На основании полученных материалов делается заключение об изученности вопроса.

Применительно к ботанической изученности территории анализ доступных опубликованных работ установил отсутствие не только четких критериев, а самого определения термина.

Цель исследования: показать возможности использования количественной и качественной оценки изученности растительного покрова (на примере Воронежской области)

В настоящем исследовании под изученностью растительного покрова региона понимается полнота и разносторонность данных по отдельным компонентам и объекту исследований в целом.

Из такого понимания изученности вытекает два подхода к ее выявлению. С одной стороны, необходимо оценить количественно различные аспекты исследования растительного покрова. С другой стороны, требуется проанализировать качественную составляющую этих исследований.

Для количественной оценки изученности предлагается определить общее число имеющихся исследований растительного покрова и его отдельных элементов. Качественная оценка предполагает разработку критериев, каждый из которых может быть оценен в баллах. Сумма баллов по выделенным критериям позволит дать сравнительную оценку изученности отдельных компонентов растительного покрова региона. Именно сравнительная оценка позволит выявить объекты и вопросы, требующие дальнейших исследований.

Воронежская область – крупное административно-территориальное образование на юго-западе европейской части Российской Федерации, протянувшееся с севера на юг на 277,5 км и с востока на запад на 352 км. Область является образующим компонентом Центрально-Черноземного региона. Её площадь составляет около 52,04 км2 [24].

В состав области входят 32 административных района, 15 городов, 22 поселка городского типа.

Основным направлением динамики природных и социальных процессов, обусловленным географическим положением региона, было и остается северо-запад – юго-восток. Оно предопределено тектоническим строением и рельефом территории.

Воронежская область занимает центральную часть Восточно-Европейской равнины и характеризуется типично платформенным рельефом. Возвышенности и низменности имеют тектоническое происхождение и унаследованы от структуры кристаллического фундамента.

Морфоструктуру области образуют Среднерусская и Калачская возвышенности и Окско-Донская низменность, являющиеся относительно молодыми по геологическим меркам образованиями Русской платформы.

Климат области характеризуется как умеренно континентальный. Его определяют господствующие воздушные массы и западный перенос. Однако в течение года могут иметь место резкие температурные аномалии. Средняя годовая сумма осадков колеблется от 450 до 600 мм. Максимум осадков приходится на лето, но выпадают они в виде ливневых дождей, которые характеризуются большой интенсивностью и, в следствие этого, малоэффективны. Типичным явлением выступают суховеи в период начала вегетации и цветения многих растений.

Изотерма 6 оС делит территорию на северную, более холодную и увлажненную, и южную, более засушливую и жаркую. По этой же изотерме проходит разделение лесостепи и степи.

Современный почвенный покров области является результатом длительной голоценовой эволюции ландшафтов региона. Большую часть территории занимают черноземы и лугово-черноземные почвы, затем следуют серые лесные и аллювиальные почвы. Существует тесная связь между их распределением и геоморфологическими условиями, главным образом, со степенью расчлененности рельефа.

Повышенные и расчлененные территории создают благоприятные условия для формирования лесных оподзоленных почв. Пониженные слаборасчлененные равнины заняты преимущественно черноземами или слабооподзоленными почвами. Роль геоморфологических условий в распределении почв региона корректируется влиянием состава почвообразующих пород.

Особую глубоко специфическую группу составляют пойменные почвы. В условиях изменения влияния поемности и аллювиальности формируются аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, аллювиальные болотные почвы. Обзор разнообразия почв был бы неполным без упоминания о засоленных почвах. Они образуются локально, в автономных ландшафтногеохимических условиях. На территории области встречаются солонцы, солончаки и солоди.

Географическое положение Воронежской области обусловливает ее расположение в зоне недостаточного увлажнения. Водотоки региона относятся к бассейну Дона и, вместе с ним, Атлантического океана. Главная водная артерия области – река Дон. В пределах области его длина составляет около 530 км. Основные притоки Дона: левые Воронеж, Битюг, Хопер, правые Тихая Сосна, Черная Калитва, Богучар. Озера расположены преимущественно в пойме, имеют старичное происхождение. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 2 до 20 м. На большей части области водоносным горизонтом служат неоген-четвертичные пески и супеси.

Воронежская область расположена на территории двух природных зон: лесостепи и степи. Условная граница между ними проходит по изотерме 6 оС. В соответствии с этим в растительном покрове представлены островные леса, чередующиеся с обширными степными территориями, которые по мере продвижения к югу становятся доминирующими. Усиливают пестроту естественных ландшафтов антропогенные изменения, в результате которых изменяется естественный облик региона, появляются новые растительные сообщества. Пестроту ландшафтов области дополняют агроценозы, искусственные лесные насаждения, урбофитоценозы.

Естественный растительный покров Воронежской области испытывает длительное из- менение под влиянием деятельности человека. Прежде всего это сказалось на лесистости территории, которая значительно снизилась и в настоящее время составляет около 11 % [24]. Леса, главным образом дубравы, сосредоточены на водоразделах, приурочены к правобережьям рек. В долинах рек пойменные леса представлены преимущественно дубравами и ольшаниками. К надпойменным террасам приурочены сосновые насаждения. Луговые сообщества главным образом вторичные, локализованы в поймах крупных рек. Обширные пространства плато в доаграрный период были заняты степями. В настоящее время они распаханы, степная растительность сохранилась на незначительной территории области.

Геоботаниками неоднократно предпринимались попытки выделения и характеристики ботанических объектов региона. Н.С. Камышев дал характеристику таких типов растительности как лесные, кустарниковые, полукустарниковые, полукустарничковые и травянистые и их подразделения [17]. Основные ботанические объекты области нашли отражение на карте растительности. Они же послужили основой (ядром) для ландшафтно-экологического каркаса и буферных зон Воронежской области [23]. В «Кадастре…» [14] и схеме размещения ООПТ [21] нашли отражение как сами ботанические объекты целиком, так и их фрагменты (в ранге памятников природы).

На основании вышеперечисленных источников нами были выделены основные ботанические объекты области, для которых проведена количественная и качественная оценка изученности.

-

1. Усманский лесной комплекс

-

2. Панинское плоскоместье

-

3. Савальский лесной комплекс

-

4. Теллермановский лесной массив

-

5. Хоперский государственный природный заповедник

-

6. Потуданский степной комплекс

-

7. Комплекс Каменной и Краснянской степей

-

8. Хреновской лесостепной комплекс

-

9. Дивногорский комплекс

-

10. Лесной массив Шипова дубрава

-

11. Белогорский комплекс

-

12. Айдаро-Богучарский степной комплекс

-

13. Толучеевский комплекс (Калач – Петропавловский)

-

14. Ольховатский комплеск

-

15. Городской округ г. Воронеж

-

16. г. Борисоглебск

-

17. г. Новохоперск

Знакомство со списком показывает, что он включает разные как по занимаемой площади, так и по официальному статусу территории. Одни из них, такие как, например, Усманский комплекс или Теллермановский лесной массив, являются объектом исследований с XIX в. Другие, такие как Дивногорский или Ольховатский комплексы, привлекли к себе внимание относительно недавно – в конце XX в. и начале XXI в. Однако значимость всех территорий с точки зрения научных исследований одинакова; не может быть выделен какой-либо комплекс, являющийся наиболее ценным и потому приоритетным для изучения. Исходя из сказанного, в контексте настоящей работы все перечисленные территории могут быть использованы для иллюстрации ботанической изученности. В список также включены городские территории (г. Воронеж, г. Борисоглебск и др.).

Количественная оценка изученности региона осуществлялась на основе доступных литературных источников, представленных для общего доступа в фондах таких библиотек, как Российская государственная библиотека, Зональная научная библиотека Воронежского ГУ, Воронежская областная универсальная научная библиотека. Общее количество изученных публикаций составляет 445. Безусловно, некоторые публикации не нашли отражение в списке по причине их труднодоступности. Однако неизвестность работ широкому кругу научных работников выступает косвенным свидетельством их небольшой значимости. Мы можем утверждать, что проанализированные работы, не претендуя на библиографическую полноту, объективно отражают общую картину состояния исследований растительного покрова Воронежской области (табл. 1).

Таким образом, общее количество публикаций, касающихся растительного покрова области в целом или значительных территориальных выборок, составляет 138 (31,01 %). Среди этих публикаций можно выделить несколько групп по тематике. Одну из них образуют работы, касающиеся видового состава флоры региона (редкие виды, новые виды, степные виды, злаки, дендрофлора, адвентивные, сорные, лекарственные и др. виды растений, уточнение их распространения). Другую группу составляют исследования о растительных сообществах региона (леса и их виды, степи и их разнообразие, реликтовые ландшафты). Третью группу образуют публикации, в которых рассматривается проблема охраны растительного покрова, совершенствование сети ООПТ, дается экологическая оценка состояния растительного покрова.

Среди объектов области наиболее изученным выступает растительный покров городского округа г. Воронеж (13,93 %). Исследования ведутся разносторонние, охватывают разные аспекты растительного покрова. Среди авторов наибольшее число работ приходится на А.Я. Григорьевскую (зачастую в соавторстве с аспирантами) и В.А. Агафонова. Изучаются как отдельные виды растений, так и различные флористические выборки; отдельные фитоценотические группировки, урочища, парки, массивы и урбанизированная растительность в целом.

Более 10 % работ посвящено растительному покрову Донского Белогорья. Первые исследования относятся к началу XX в. Флора меловых обнажений находит отражение в трудах всех ведущих ботаников региона (В.А. Дубянский,

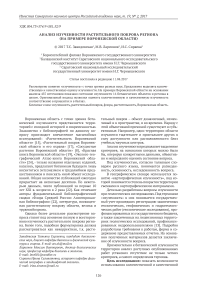

Таблица 1. Количественная изученность ботанических объектов Воронежской области

|

№ п.п. |

ботанический объект |

кол-во публикаций |

|

|

общ. |

% |

||

|

1. |

Усманский лесной комплекс |

44 |

9,89 |

|

2. |

Панинское плоскоместье |

0 |

0 |

|

3. |

Савальский лесной комплекс |

2 |

0,45 |

|

4. |

Теллермановский лесной массив |

26 |

5,84 |

|

5. |

Хоперский государственный природный заповедник |

33 |

7,42 |

|

6. |

Потуданский степной комплекс |

0 |

0 |

|

7. |

Комплекс Каменной и Краснянской степей |

20 + 6 |

5,84 |

|

8. |

Хреновской лесостепной комплекс |

12 |

2,70 |

|

9. |

Дивногорско - Белогорский комплекс |

45 |

10,12 |

|

10 |

Лесной массив Шипова дубрава |

2 |

0,45 |

|

11. |

Айдаро-Богучарский степной комплекс |

18 |

4,04 |

|

12. |

Толучеевский комплекс |

2 |

0,45 |

|

13. |

Ольховатский комплеск |

1 |

0,22 |

|

14. |

Городской округ г. Воронеж |

62 |

13,93 |

|

15 |

г. Борисоглебск |

7 |

1,57 |

|

16. |

г. Новохоперск |

2 |

0,45 |

|

17. |

Другие объекты |

25 |

5,62 |

|

18. |

Область в целом |

138 |

31,01 |

|

19. |

Всего |

445 |

100 |

Д.И. Литвинов, Б.А. Келлер, Н.Ф. Комаров, Н.С. Камышев, К.Ф. Хмелев, В.А. Агафонов и др.).

Солидное количество публикаций рассматривает растительный покров Усманского бора и Воронежского государственного природного биосферного заповедника (9,89 %). Несколько меньшее число работ (7,42 %) посвящено другому заповеднику области – Хоперскому. Положение относительно областного центра и головного исследовательского центра объясняет как общее число работ, так и более узкий круг специалистов, изучающих растительный покров Хоперского заповедника.

Не было обнаружено исследований, касающихся двух весьма интересных в ботаническом плане объектов Воронежской области: Потудан-ского степного комплекса (Урочища Майдан, Крутцы и т.д.) и Панинского плоскоместья. Упоминания о них встречаются лишь в общих обзорах, касающихся растительного покрова региона.

Количественная оценка, как очевидно из приведенного анализа, дает общее представление об изученности региона и некоторых ботанических объектов. В ряде работ освещены лишь отдельные вопросы, касающиеся растительного покрова. На основании полученных данных невозможно сделать вывод, какие именно проблемы изучены, какие остались вне поля зрения исследователей. По ряду объектов мы имеем ситуацию, при которой активно разрабатывается узкий спектр тем, тогда как многие вопросы остаются слабо затронутыми либо не рассматриваются совсем.

Решение проблемы оценки изученности возможно путем качественного рассмотрения работ, посвященных конкретному ботаническому объекту. Для этого нами были выделены следующие аспекты исследований растительного покрова (критерии изученности), разработанность которых позволит оценить качественную составляющую изученности растительного покрова региона.

-

1. Исследования флоры: полнота выявления видового состава, наличие исследований по экологии растений (популяций, видов, сообществ и т.п.), наличие исследований по географии растений, наличие исследований по фитоценологии отдельных групп растений.

-

2. Исследования растительных сообществ: полнота выявления фитоценотической структуры растительного покрова, наличие исследований по антропогенной трансформации растительного покрова.

-

3. Наличие исследований по другим направлениям (редкие виды, адвентивные виды, карантинные растения и т.д.).

Каждый из трех критериев оценивался по трехбалльной шкале.

-

1 балл – имеются отдельные сведения, информация носит фрагментарный характер.

-

2 балла – имеется солидный задел, однако проблема требует дальнейшего изучения.

-

3 балла – вопросы раскрыты в значительной степени, информация позволяет получить целостную картину о растительном покрове.

В случае отсутствия информации баллы не зачислялись (0 баллов).

Качественная изученность представлена в табл. 2.

Количественная и качественная оценка могут дать разные данные об одном и том же объекте. Например, по ХГПЗ проанализировано меньшее количество источников, чем по ВГПБЗ. Однако, это не мешает Хоперскому заповеднику быть одним из наиболее изученных ботанических объектов Воронежской области. Еще меньше публикаций по Теллермановскому лесному массиву. Однако они дают разностороннюю характеристику растительного покрова этой территории, что позволяет оценить изученность данного массива очень высоко, фактически так же, как и изученность растительного покрова Усманского бора, список публикаций которого превосходит по количеству почти в 2 раза количество изданий по Теллермановскому массиву. Подтверждением тому служит монография «Флора и растительность Теллермановского лесного массива» [12]. В ней нами обобщены разносторонние исследования растительного покрова данного объекта.

Низкий суммарный бал получили степи Каменная и Краснянская, несмотря на относительно высокий процент публикаций по этим территориям и исследования, которые проводятся более 100 лет. Со времен фундаментальной сводки Н.С. Камышева «Флора Каменной и Хреновской степей Воронежской области» [16] существенных обобщений по растительному покрову сделано не было. Вышедшая в 2016 г. монография «Флора Каменной степи…» [6] стала важным событием в истории изучения региональной флоры. Согласно данным, представленным коллективом авторов, флора Каменной степи насчитывает 1011 видов [6]. К сожалению, в работе очень мало внимания уделяется характеристике растительности Каменной степи. Фактически отсутствует оценка состояния растительного покрова заказника, что особенно актуально в свете массового поражения вредителями защитных лесополос [20] и других проблем.

Значительно меньше, чем Каменной степи, повезло в плане изученности Краснянским степям, по которым имеются публикации о неко- торых видах, а также исследования первой трети XX в. Новых существенных данных по флоре мало, растительность в публикациях последних 70 лет не рассматривается.

Качественный анализ изученности растительного покрова Хреновской степи вскрывает еще одно «белое пятно» в исследованиях региона. При наличии ряда обширных работ по этому ботаническому объекту обращает на себя внимание тот факт, что многие из них относятся к середине и даже первой половине XX в. (исследования Б.А. Келлера, Н.С. Камышева). В этой связи особняком стоят публикации последних лет Б.К. Ганнибала [4, 5], в то время как воронежские ботаники обходят Хреновские степи своим вниманием.

На фоне предыдущих трех объектов Дивно-горско-Белогорский комплекс, имеющий свыше 10 % при количественной оценке, представляется хорошо изученным. К тому же среди публикаций многие датируются последними десятилетиями. Однако по большей части это статьи, освещающие отдельные узкие вопросы. Среди всех работ выделяется диссертация М.В. Чернобыловой «Растительный покров музея-заповедника “Див-ногорье”» [23], в которой проведена инвентаризация флоры и изучена растительность данной территории. Новых обобщений по флоре и растительности Донского Белогорья в целом или значительной части, помимо Дивногорья, нет.

Шипова дубрава (2 балла) изучена крайне слабо. Современные исследования по всем направлениям, за исключением лесоводственных, в публикациях не отражены. Единичные статьи (например, В.А. Агафонова [1]) ситуацию в целом не меняют.

Айдаро-Богучарский комплекс, привлекший внимание исследователей в начале XX в., в ко-

Таблица 2. Качественная изученность ботанических объектов Воронежской области

|

№ п.п. |

ботанический объект |

кол-во баллов |

|||

|

1 |

2 |

3 |

всего |

||

|

1. |

Усманский лесной комплекс |

3 |

3 |

2 |

8 |

|

2. |

Панинское плоскоместье |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

3. |

Савальский лесной комплекс |

1 |

1 |

0 |

2 |

|

4. |

Теллермановский лесной массив |

3 |

3 |

2 |

8 |

|

5. |

Хоперский государственный природный заповедник |

3 |

3 |

3 |

9 |

|

6. |

Потуданский степной комплекс |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

7. |

Комплекс Каменной и Краснянской степей |

2 |

1 |

1 |

4 |

|

8. |

Хреновской лесостепной комплекс |

1 |

1 |

0 |

2 |

|

9. |

Дивногорско - Белогорский комплекс |

2 |

1 |

1 |

4 |

|

10 |

Лесной массив Шипова дубрава |

1 |

0 |

1 |

2 |

|

11. |

Айдаро-Богучарский степной комплекс |

2 |

1 |

1 |

4 |

|

12. |

Толучеевский комплекс |

1 |

1 |

0 |

2 |

|

13. |

Ольховатский комплеск |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

14. |

Городской округ г. Воронеж |

3 |

2 |

3 |

8 |

|

15 |

г. Борисоглебск |

2 |

1 |

1 |

4 |

|

16. |

г. Новохоперск |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

17. |

Область в целом |

3 |

2 |

2 |

7 |

личественном отношении уступает степям Краснянской и Каменной. Однако анализ публикаций показывает, что этот объект не обделен вниманием исследователей. Более того, хронология публикаций позволяет установить преемственность в изучении этого ботанического района. Первые исследования первой трети XX в. (В.А.Дубянский, Н.Ф. Комаров) были подхвачены в середине прошлого столетия (С.В. Голицын) и продолжаются в настоящее время (В.А. Агафонов).

Обширная территория востока области, занятая интересными ландшафтами Калачской возвышенности, упоминается в флористических обзорах по области. К настоящему времени имеются единичные публикации, не позволяющие составить целостное представление о растительном покрове региона. Аналогична ситуация, касающаяся изученности Ольховатского комплекса, на территории которого в начала 2000-х гг. были открыты для науки уникальные ботанические объекты.

Показательным объектом в плане изученности на территории Воронежской области выступает г. Воронеж. Длительная история исследований, преемственность и постоянное пристальное внимание к растительному покрову областного центра нашли отражение в обширной литературе. Актуальные направления ботанических исследований находят оперативный отклик в виде соответствующих публикаций. Это и разнообразные флористические работы (виды, группы, адвентивные, синантропные, ядовитые, редкие, древесные и т.д.), и выявление закономерностей изменения флоры, ее динамика, и разносторонний анализ различных флористических списков. Обобщение по флоре было сделано А.Я. Григорьевской в 2000 г. в книге «Флора города Воронежа» [9]. Однако и после этого исследователи находят темы для публикаций по данному объекту. Выходят такие монографии, как «Биоразнообразие города Воронежа» [3], «Флора дубрав городского округа город Воронеж: биогеографический, экологический, природоохранный аспекты» [7]. Несколько меньше публикаций фитоценотического характера, однако и это направление представлено в работах региональных авторов.

В сравнении с областным центром другие города Воронежской области представляются еще слабо изученными. Среди 15 городов области только для города Борисоглебска имеется обобщение по флоре. В течение 10 лет нами детально изучается урбанофлора Борисоглебска: состав, происхождение, структура, состояние [10, 11 и др.].

Проанализировать все многообразие исследований, посвященных растительному покрову области в целом или значительным территориям, представляется непростой задачей. История ботанических исследований региона представлена в ряде публикаций (Мешков, Камышев и др.) Первые работы (Т. Гербер, И.А. Гюльден-штедт, С.Г. Гмелин, П.С. Паллас) носят обзорный характер, дают общее представление о флоре и растительности региона. В дальнейшем осуществляется все более детальное изучение растительного покрова. Публикуются флористические списки по отдельным территориям, дается характеристика растительных сообществ, прежде всего степей, а затем и других объектов (лесов, болот, лугов и т.д.). Выявляются уникальные ботанические объекты, реликтовая флора и растительность, рассматриваются вопросы охраны растительного покрова. Апофеозом всех работ становятся «Растительный покров Воронежской области и его охрана» [17] , «Флора Центрального Черноземья и ее анализ” [18], “Красная книга Воронежской области» [19].

После выхода «Флоры…» [18] в печати появляются статьи в виде дополнений и уточнений, в которых указываются новые виды, новые местообитания известных видов, конкретизируются и уточняются различные данные. Следует отметить, что именно флористическое направление превалирует в ботанических исследованиях региона в последние десятилетия. Разумеется, они получают новый импульс под влиянием общих тенденций развития науки. Например, отдельными направлениями становятся изучение адвентивной флоры, флоры городов, антропогенной трансформации флоры. Особое внимание исследователей обращено на сохранение естественных природных ландшафтов, видов и сообществ, на создание условий, способных обеспечить их устойчивое существование и развитие.

Таким образом, исследования состояния изученности растительного покрова области показало ботанические объекты, требующие пристального внимания специалистов. Наименее изученными выступают территории, расположенные на относительном удалении от центра, не имеющие постоянного присутствия научных работников. Территории, легко доступные для систематического изучения, имеют переизбыток внимания исследователей. Растительный покров Воронежской области – перспективный объект ботанических исследований.

Список литературы Анализ изученности растительного покрова региона (на примере Воронежской области)

- Агафонов В.А. О некоторых уникальных природно-исторических особенностях островных дубрав в лесостепи на примере Шипова леса (Воронежская область)/Охрана и рациональное использование лесных ресурсов: материалы VIII междунар. форума (8-10 июня 2015 года, Благовещенск): в 2 ч. Ч. 1. Благовещенск: ДальГАУ, 2015. С. 57-60.

- Атлас Воронежской области. Воронеж, 1994. 48 с.

- Биоразнообразие города Воронежа . Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. 98 с.

- Ганнибал Б.К. История «заказной степи» Хреновского конезавода//Степной бюл. Новосибирск, 2001. № 9. С. 9 -13:

- Ганнибал Б.К., Панкратова Л.А. Элементы мозаики начальных стадий зарастания степной залежи в Воронежской области//Степи Северной Евразии: материалы IV Междунар. симпоз. Оренбург, 2006. С. 183 -185.

- Григорьевская А.Я., Гамаскова Е.С., Пащенко А.И. Флора Каменной Степи (Воронежская область): биогеографический, исторический, природоохранный аспекты. Тольятти: Кассандра, 2016. 284 с.

- Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С. Флора дубрав городского округа город Воронеж: биогеографический, экологический, природоохранный аспекты. Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография» -издательство им. Е.А. Болховитинова, 2013. 260 с.

- Григорьевская А.Я., Прохорова О.В. Сосудистые растения Воронежской области: учеб.-справ. пособие. Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2006. 145 с.

- Григорьевская А.Я. Флора города Воронежа. Воронеж: ВГУ, 2000. 200 с.

- Завидовская Т.С. Анализ флоры города Борисоглебска//Вестник Московского государственного университета леса -Лесной вестник». 2010. № 3. С. 192 -199.

- Завидовская Т.С. К вопросу о формировании урбанофлоры (на примере г. Борисоглебска Воронежской области)//Антропогенная трансформация природных экосистем: Материалы всероссийской научно-практической конференции. Балашов: Николаев, 2010. С. 48 -53.

- Завидовская Т.С., Романовский М.Г. Флора и растительность Теллермановского лесного массива. LAP: Lambert Academic Publishing, 2011. 405 с.

- Инструкция по учету геологической, гидрогеологической, инженерно -геологической, геофизической, эколого -геологической и геохимической изученности территории Российской Федерации. М.: Росгеолфонд, 1994. 79 с.

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области . Воронеж: ВГУ, 2001. 146 с.

- Камышев Н.С. Растительность Воронежской области. Воронеж: ВГУ, 1948. 68 с.

- Камышев Н.С. Флора Каменной и Хреновской степей Воронежской области//Науч. зап. Воронеж. отд-ния Всесоюз. бот. о-ва, 1971. С. 31-54.

- Камышев Н.С., Хмелев К.Ф. Растительный покров Воронежской области и его охрана. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1976. 181 с.

- Камышев Н.С. Флора Центрального Черноземья и ее анализ. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. 116 с.

- Красная книга Воронежской области: в 2 т. Т. 1: Растения. Лишайники. Грибы/Правительство Воронеж. обл.; Упр. по экол. и природопользованию Воронеж. обл.; Воронеж. гос. ун-т.; . Воронеж: МОДЭК, 2011. 472 с.

- Лесной форум Гринпис России. URL: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=19318&p=140633&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C#p140633 (дата обращения 10.03.2017).

- Приказ № 19 от 04.02.2013 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий областного значения Воронежской области»

- Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В. Флора средней России. Аннотированная библиография. Третье дополнение. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011. 136 с.

- Чернобылова М.В. Растительный покров музея-заповедника «Дивногорье»: автореф. дис. … канд. биол. наук. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т., 1997. 21 с.

- Эколого-географический Атлас -книга Воронежской области . Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. 514 с.