Анализ эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ 1 Урьевского месторождения

Автор: Ахмедьянов С.Р., Аубакиров А.Б.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 5 (60) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Методы статистического многомерного анализа данных нашли широкое практическое применение в области разработки нефтяных и газовых месторождений. В данной статье рассматривается последовательность правильного подбора технологических параметров с учетом конкретных геологических условий на скважине на основе линейной регрессии для планирования ГРП объекта ЮВ 1 Урьевского месторождения.

Линейная регрессия, коэффициент пирсона, гидравлический разрыв пласта, объект юв 1, урьевское месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/140222032

IDR: 140222032

Текст научной статьи Анализ эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ 1 Урьевского месторождения

На данном историческом этапе увеличение продуктивности добывающих скважин и вовлечение в разработку трудно извлекаемых запасов являются приоритетными задачами для нефтяной промышленности. Удельный вес залежей Западной Сибири, характеризующихся низкой проницаемостью и высокой степенью расчленённости коллектора, составляет около 60% от общего числа. Основной методикой, применяемой для вовлечения в разработку не дренируемых запасов нефти, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Трещины ГРП обладают высокой пропускной способностью, что позволяет увеличить дебит добывающих скважин в 2-3 раза и повысить рентабельность разработки трудно извлекаемых запасов. Однако, применение данной технологии не всегда приводит к успешным результатам. Зачастую с приростом продуктивности скважин, увеличивается и их обводненность, что может приводить к преждевременному выходу скважин из действующего фонда. Также известно, что за период эксплуатации скважин после проведения ГРП значительно снижается проводимость трещин вследствие выноса проппанта и ее постепенного смыкания. Таким образом, проблема грамотного подбора скважин кандидатов для проведения первичного и повторного ГРП, а также грамотный выбор технологии гидроразрыва являются актуальной задачей.

За время разработки нефтяных месторождений Западной Сибири накоплен огромный опыт прове- дения ГРП, в том числе и на объектах, приуроченных к слабо дренируемым, низкопроницаемым и неоднородным коллекторам.

На объекте ЮВ 1 Урьевского месторождения по состоянию на 01.01.2009 г. в эксплуатацию после ГРП запущено 311 добывающих скважин и 4 нагнетательных. Из числа добывающих скважин 229 операций выполнено при освоении из бурения (из них 218 ГРП – на новых скважинах и 11 ГРП – при бурении вторых стволов), 7 обработок – при переводе скважин на объект, 75 – на эксплуатационном фонде скважин.

На 33 добывающих скважинах операции ГРП являются повторными (в том числе 32 вторых и 1 третий ГРП - №1031) [1, 2].

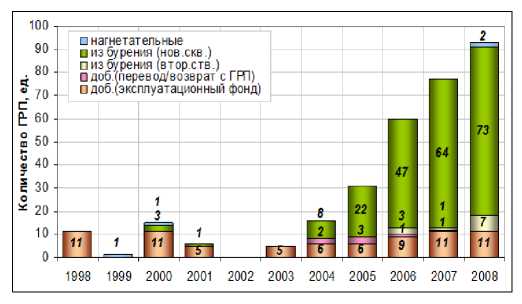

Динамика выполнения операций ГРП представлена на рис. 1. Ежегодно количество скважино-операций на объекте увеличивается, что связано с массовым бурением новых скважин совместно с проведением ГРП. За последние 5 лет объемы обработок возросли в 5,7 раз (с 16 ГРП в 2004 г. до 91 ГРП в 2008 г.). На текущий момент охват фонда скважин методом ГРП составил 92%.

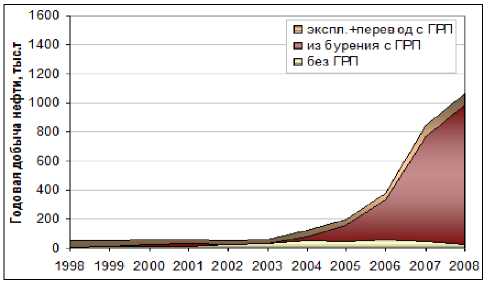

По состоянию на 01.01.2009 г. дополнительная добыча нефти за счет 311 ГРП достигла 2622,0 тыс.т., в среднем на одну операцию приходится 8,4 тыс.т; в том числе, по скважинам из бурения – 2113,5 тыс.т или 9,2 тыс.т/скв. (при вводе новых 2068,8 тыс.т или 9,5 тыс.т/скв., при зарезке вторых стволов – 44,7 тыс.т или 4,1 тыс.т/скв.), по переходящему фонду – 508,5 тыс.т или 6,2 тыс.т/скв.

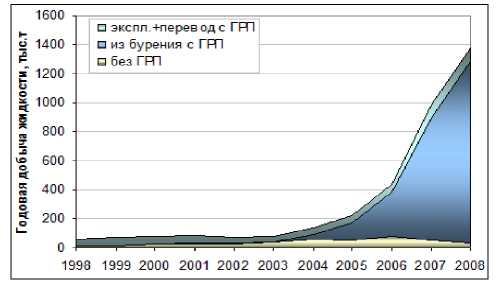

Динамика изменения дополнительной добычи по годам и ее доли в общей добыче по объекту и по категориям скважин представлена на рис. 2. В текущих накопленных отборах нефти дополнительная добыча нефти за счет ГРП составляет 80,9%.

Рис. 1. Распределение количества ГРП по годам и по категориям скважин. Объект ЮВ1

ГРП на скважинах эксплуатационного фонда.

На эксплуатационном фонде скважин обрабатываемые толщины пластов в период 1998-2003 гг. и 2004 гг. в среднем близки (6,0-6,5 м, табл. 1), объ- емы закачиваемого проппанта различаются несущественно (12,3–19,1 т). С 2005 г. эффективная толщина коллектора, а также применяемые массы проппанта в среднем по периодам увеличились (до 7,4– 8,4 м и до 34,9–38,0 т соответственно). Тем не менее, обработки начального периода 1998 - 2003 гг. показали наибольшие результаты, как по дебитам за 3 месяца после ГРП, так и по их приростам (табл. 1).

После ГРП 2008 года дебиты жидкости и нефти снизились относительно начального периода (19982003 гг.) в 1,9–2,0 раза, приросты дебитов – в 2,6– 2,7 раза соответственно. Кроме того, следует отметить, что в среднем по периодам обводненность после ГРП не превысила 30%.

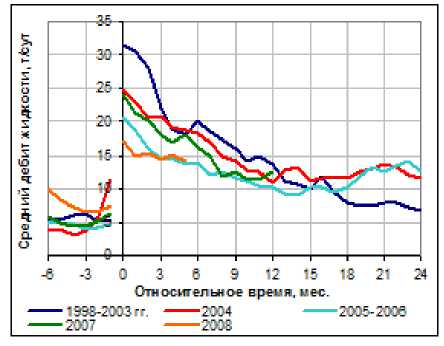

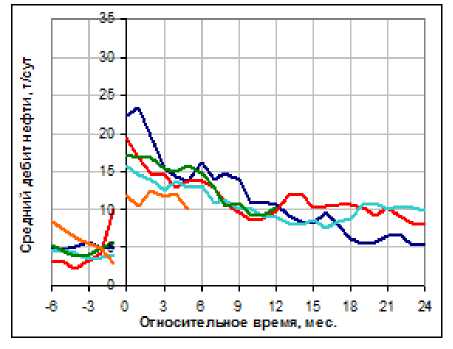

Динамика средних дебитов, приведенных на дату ГРП, по временным интервалам обработок представлена на рис. 3. Наименьшее снижение дебитов нефти и жидкости через полгода после ГРП наблюдается по обработкам 2008 г. – соответственно 0,14 и 0,46 т/сут/мес. По периодам более ранних лет темпы падения дебитов значительно выше – в среднем за 12 месяцев после ГРП 0,80– 1,52 т/сут/мес. по жидкости и 0,53–0,97 т/сут/мес. по нефти.

Рис. 2. Динамика дополнительной добычи нефти (а) и жидкости (б) за счет ГРП в общей годовой добыче. Объект ЮВ 1

Таблица 1

Основные геолого-физические, технологические параметры и показатели эффективности ГРП по периодам обработок.

Эксплуатационный фонд. Объект ЮВ1

|

Параметры |

1998-2003 |

2004 |

2005-2006 |

2007 |

2008 |

|

Количество ГРП, ед. |

32 |

8 |

19 |

12 |

11 |

|

Геолого-физические параметры |

|||||

|

Эффективная толщина, м |

6,0 |

6,5 |

7,4 |

8,4 |

7,5 |

|

Технологические параметры |

|||||

|

Масса проппанта, т |

12,3 |

19,1 |

34,9 |

38,0 |

37,0 |

|

Удельная масса проппанта, т/м |

2,1 |

2,9 |

4,7 |

4,5 |

4,9 |

|

Мак. концентрация проппанта, кг/м3 |

895 |

754 |

856 |

908 |

1144 |

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

389 |

348 |

491 |

539 |

621 |

|

Темп закачки жидкости разрыва, м3/мин |

3,7 |

2,0 |

2,5 |

2,9 |

3,1 |

Эксплуатационные показатели

|

Дебит нефти за3 мес. до ГРП, т/сут |

5,7 |

5,3 |

3,2 |

4,9 |

4,7 |

|

Дебит жидкости за 3 мес. до ГРП, т/сут |

6,3 |

6,1 |

3,7 |

5,3 |

6,7 |

|

Обводненность за 3 мес. до ГРП, % |

9,1 |

14,1 |

11,6 |

7,5 |

31,0 |

|

Дебит нефти за3 мес. после ГРП, т/сут |

20,3 |

15,2 |

13,9 |

16,6 |

10,2 |

|

Дебит жидкости за 3 мес. после ГРП, т/сут |

27,3 |

21,3 |

17,4 |

20,7 |

14,2 |

|

Обводненность за 3 мес. после ГРП, % |

25,6 |

28,7 |

19,9 |

19,9 |

28,2 |

|

Начальный прирост дебита нефти, т/сут |

18,2 |

13,9 |

12,1 |

13,3 |

6,8 |

|

Начальный прирост дебита жидкости, т/сут |

24,9 |

19,8 |

15,3 |

17,2 |

9,3 |

|

Текущая доп. добыча нефти, тыс.т |

267,9 |

81,2 |

98,6 |

48,5 |

12,2 |

|

Текущая доп. добыча жидкости, тыс.т |

349,1 |

101,4 |

112,2 |

59,6 |

15,2 |

|

Сумм. отр. время после ГРП, сут |

35564 |

7173 |

12635 |

5371 |

1525 |

|

Текущий прирост дебита нефти, т/сут |

7,5 |

11,3 |

7,8 |

9,0 |

8,0 |

|

Текущий прирост дебита жидкости, т/сут |

9,8 |

14,1 |

8,9 |

11,1 |

10,0 |

|

Накопл. доб. нефти на момент ГРП, тыс.т/скв |

7,4 |

12,1 |

5,1 |

11,4 |

13,0 |

|

Накопл. доб. жид. на момент ГРП, тыс.т/скв |

7,9 |

12,7 |

6,0 |

13,4 |

15,2 |

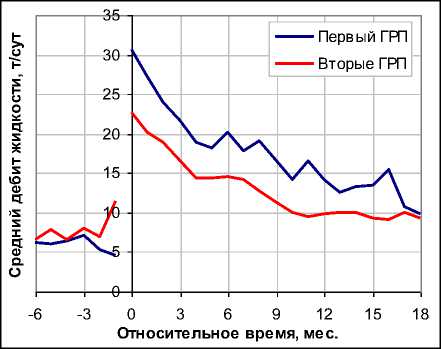

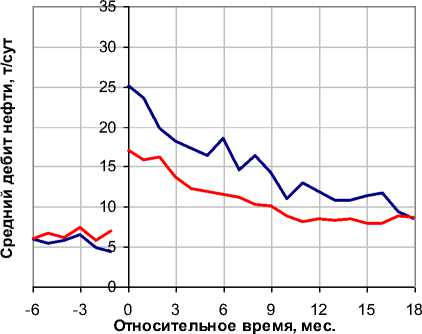

На текущий момент на скважинах, которые эксплуатировались на момент первого ГРП, выполнено 18 вторых и 1 третий ГРП. Сравнение эффективности первых и повторных операций по скважинам с двумя обработками представлено в табл. 2.

Изменение технологических параметров повторных операций относительно первых направлено на увеличение массы проппанта (в среднем в 1,7 раза) и снижение темпов закачки жидкости разрыва (на 20%). Средние и максимальные концентрации не претерпели значительных изменений.

В 83% случаев первых операций закрепление трещины осуществлялось посредством однокомпонентного проппанта (20/40, 16/20(30)), вторые операции в 78% случаев выполнены с двух- и трехфракционным проппантом (16/20(30)+12/18; 20/40+16/20(30); 20/40+16/20+12/18) [3].

В целом, из 18 скважин увеличение дебита жидкости и нефти отмечено на 5 скважинах (в среднем на 6,9 т/сут по жидкости и на 5,2 т/сут по нефти). В среднем по сравнению с первыми обработками начальный дебит после вторых ГРП ниже -на 26,7% по жидкости и на 30% по нефти.

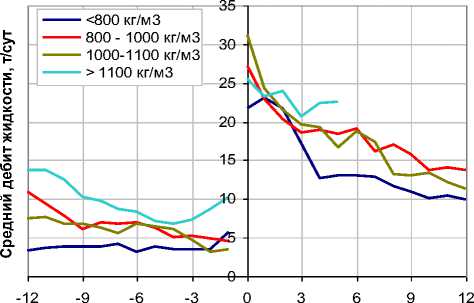

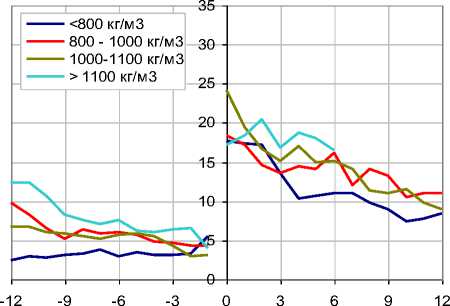

Рис. 3. Динамика средних дебитов жидкости (а) и нефти (б), приведенных на дату запуска, по периодам обработок по скважинам эксплуатационного фонда и переводам с ГРП. Объект ЮВ1.

При этом после первых операций наблюдается более низкий темп падения эффекта (за 12 месяцев дебит жидкости снизился на 46,3%, дебит нефти -на 48,8%, после повторных - на 58,6% и 53,0% соответственно, рис. 4).

При повторной обработке, проведенной 20.12.2000 г., масса проппанта была уменьшена до 11,8 т, темп закачки остался неизменным -4,2 м3/мин, дебиты уменьшились в 5,5 раза по жидкости и в 3,4 раза по нефти. Третий ГРП был проведен 13.03.2008 г.

Таблица 2

Сопоставление геолого-физических характеристик пласта, технологических параметров обработок и показателей эффективности ГРП по скважинам с двумя

ГРП. Эксплуатационный фонд. Объект ЮВ1

|

Параметр |

1 ГРП |

2 ГРП |

|

Количество ГРП, ед. |

18 |

18 |

|

Геолого-физические параметры |

||

|

Эффективная толщина, м |

6,5 |

|

|

Технологические параметры |

||

|

Масса проппанта, т |

17,2 |

28,7 |

|

Удельная масса проппанта, т/м |

2,6 |

4,4 |

|

Макс. концентрация проппанта, кг/м3 |

912 |

885 |

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

404 |

459 |

|

Темп закачки жидкости разрыва, м3/мин |

3,5 |

2,8 |

|

Эксплуатационные показатели |

||

|

Дебит нефти за 3 мес. до ГРП (действ. скв.), т/сут |

5,1 |

6,3 |

|

Дебит жидк. за 3 мес. до ГРП (действ. скв.), т/сут |

5,5 |

8,0 |

|

Обводненность за 3 мес. до ГРП (действ. скв.), % |

7,7 |

20,3 |

|

Дебит нефти за 3 мес. после ГРП, т/сут |

22,4 |

15,7 |

|

Дебит жидкости за 3 мес. после ГРП, т/сут |

26,6 |

19,5 |

|

Обводненность за 3 мес. после ГРП, % |

15,9 |

19,3 |

|

Начальный прирост дебита нефти, т/сут |

20,7 |

10,8 |

|

Начальный прирост дебита жидкости, т/сут |

24,8 |

13,3 |

|

Тек. доп. добыча нефти, тыс.т |

174,1 |

104,9 |

|

Тек. доп. добыча жидк., тыс.т |

209,7 |

121,9 |

|

Сумм. отр. время после ГРП, сут |

16909 |

12722 |

|

Тек. прирост дебита нефти, т/сут |

10,3 |

8,2 |

|

Тек. прирост дебита жидкости, т/сут |

12,4 |

9,6 |

|

Накопл. доб. нефти на момент ГРП, тыс.т/скв. |

6,2 |

17,8 |

|

Накопл. доб. жидкости на момент ГРП, тыс.т/скв. |

6,4 |

20,3 |

а)

Рис. 4. Динамика средних дебитов жидкости (а) и нефти (б), приведенных на дату ГРП, по скважинам с двумя ГРП. Объект ЮВ 1

б)

Относительное время, мес

Относительное время, мес

Рис. 5. Динамика средних дебитов жидкости (а) и нефти (б), приведенных на дату запуска, по группам максимальных концентраций проппанта. Скважины эксплуатационного фонда. Объект ЮВ 1

Темп закачки был снижен до 3,5 м3/мин, в то время как масса проппанта и максимальная концентрация достигли максимального значения – 40,2 т и 1190 кг/м3 соответственно. Также при третьей обработке был использован проппант более крупной фракции – 12/18. Были получены дебиты: 15,8 т/сут – по жидкости и 8,7 т/сут по нефти, обводненность составила 45,3%, среднегодовой прирост – 5,2 т/сут, перед обработкой накопленная добыча составляла по жидкости 39,5 тыс.т, по нефти 31,9 тыс.т. Третий ГРП – низкоэффективный, время эффекта составило 8 месяцев, дополнительная добыча 1,3 тыс.т.

В 2008 г. по большинству операций использовались максимальные концентрации проппанта около 1200 кг/м3, увеличение начального дебита жидкости после ГРП в связи с этим не отмечено, однако, в среднем за полгода эти операции показали более высокие результаты (рис. 5): дебит жидкости при использовании максимальной концентрации более 1100 кг/м3 в среднем составил 22,8 т/сут, дебит нефти – 18,4 т/сут, что выше по сравнению с

ГРП с применением концентрации проппанта менее 800 кг/м3 – 17,9 и 14,1 т/сут соответственно.

Глубокий анализ полученного опыта дает возможность выявить определенные закономерности, позволяющие в дальнейшем прогнозировать результат ГРП [4, 5]. Рассмотрим метод, основанный на многомерном статистическом анализе данных, задача, которой заключается: определить наличие и характер зависимости между параметрами, характеризующими эффективность ГРП и параметрами, оказывающими влияние на них. Существенным недостатком методики канонических корреляций является ее линейность, что отражает в значительных расхождениях исходных геолого-технологических параметров от своих средних значений, увеличится погрешность вычислений. Тем не менее, данная методика позволяет проводить экспресс прогноз эффективности обработки и выделить из всей генеральной совокупности группу скважин, в которых ГРП будет иметь максимальный эффект. Дальнейшие более детальные расчеты можно будет прово- дить только на скважинах, относящихся к полученной выборке, а не на всей совокупности скважин.

Для планирования ГРП можно использовать следующую модель, основанную на статистическом анализе данных, – это корреляционный анализ по методу Пирсона, позволяющий на начальном этапе анализа отсеять факторы, оказывающие наименьшее влияние на показатели эффективности ГРП, и метод канонических корреляций, позволяющий установить взаимосвязь между группами зависимых и влияющих факторов. Далее на основе полученных формул перехода к каноническим переменным можно делать выводы о наиболее значимых параметрах, влияющих на эффективность ГРП.

Все расчёты, используемые в работе проведены в программных комплексах SPSS Statistics и STA-TISTICA.

В качестве параметров, характеризующих геолого-физические условия, выбраны: общая, общая эффективная и эффективная нефтенасыщенная толщины пласта, коэффициент пористости, коэффициент песчанистости, проницаемость, параметр «Альфа-ПС», коэффициент макронеоднородности пласта и нефтенасыщенность.

Параметры, характеризующие технологию проведения ГРП: масса проппанта закаченного и в пласте, темп закачки и средняя концентрация проппанта, давление ГРП и давление после ГРП. В качестве характеристик эффективности проведения ГРП выбраны: приросты дебитов по жидкости и нефти, а так же прирост обводненности. Средние значения, стандартные отклонения этих параметров приведены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, для большинства параметров характерны большие значения стандартного отклонения и коэффициента вариации, что соответствует сильному разбросу данных относительно средних значений. Таким образом, исследование зависимости эффективности проведения ГРП от геолого - технологических условий может быть проведено как в целом по всей выборке скважин, так и по отдельным группам скважин, выделенным при помощи статистических методов кластеризации. В данной статье рассмотрено исследование в целом по всей выборке.

Для выделения факторов оказывающих наибольшее влияние на показатели эффективности воспользовались корреляционным методом Пирсона.

Таблица 3

Описательные статистики

|

Фактор |

N |

Среднее |

Стд. отклонение |

Дисперсия |

|

Общая толщина, м |

279 |

21,8032 |

7,02292 |

49,321 |

|

Эффективная толщина, м |

279 |

11,1136 |

3,67347 |

13,494 |

|

Нефтенасыщенная толщина, м |

278 |

10,4842 |

3,52208 |

12,405 |

|

Нефтенасыщенность, д.ед. |

278 |

0,6011 |

0,07949 |

0,006 |

|

Пористость, д.ед |

279 |

0,1910 |

0,02337 |

0,001 |

|

Альфа ПС, д.ед. |

270 |

0,7964 |

0,12782 |

0,016 |

|

Проницаемость, мД |

277 |

7,8679 |

9,43252 |

88,972 |

|

Песчанистость, д.ед. |

279 |

0,5743 |

0,26814 |

0,072 |

|

Расчлененность, ед. |

280 |

2,2786 |

1,45453 |

2,116 |

|

Коэф. макронеоднородности, ед./м |

280 |

0,2465 |

0,19919 |

0,040 |

|

kh пласта, мД*м |

277 |

99,7964 |

126,41612 |

15981,035 |

|

kh неф.пропласт. мД*м |

276 |

93,2507 |

122,64205 |

15041,072 |

|

Масса проппанта, т (закаченного) |

279 |

35,8760 |

13,66933 |

186,851 |

|

Масса проппанта, т (в пласте) |

280 |

35,3525 |

13,72839 |

188,469 |

|

Масимальная концентрация проппанта, кг/м3 |

279 |

1030,3692 |

172,28746 |

29682,968 |

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

280 |

552,4893 |

106,13824 |

11265,326 |

|

Темп закачки, м3/мин |

280 |

2,9514 |

0,54233 |

0,294 |

|

Среднее давление, атм |

280 |

306,7054 |

60,54750 |

3666,000 |

|

Давление после ГРП (ISIP), атм |

279 |

169,0108 |

44,27924 |

1960,651 |

|

Прирост нефти, т/сут |

273 |

25,8179 |

11,76452 |

138,404 |

|

Прирост жидкости, т/сут |

273 |

30,7220 |

12,47606 |

155,652 |

|

Прирост обводненности, % |

276 |

17,2366 |

16,40927 |

269,264 |

Таблице 4

Коэффициенты корреляции Пирсона r, количество использованных пар значений переменных и вероятность ошибки р.

|

Влияющий фактор Зависимая переменная |

Прирост нефти |

Прирост жидкости |

Прирост обводненности |

|

|

Общая толщина, м |

Корреляция Пирсона |

0,132 |

0,169** |

0,066 |

|

Знч. (2-сторон) |

0,029 |

0,005 |

0,278 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Эффективная толщина, м |

Корреляция Пирсона |

0,424** |

0,419** |

-0,144 |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0,017 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Нефтенасыщенная толщина, м |

Корреляция Пирсона |

0,548** |

0,457** |

-0,403** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0 |

|

|

N |

271 |

271 |

274 |

|

|

Нефтенасыщенность, д.ед. |

Корреляция Пирсона |

0,255** |

0,132 |

-0,436** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0,03 |

0 |

|

|

N |

271 |

271 |

274 |

|

|

Пористость, д.ед |

Корреляция Пирсона |

0,347** |

0,296** |

-0,225** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Альфа ПС, д.ед |

Корреляция Пирсона |

0,346** |

0,295** |

-0,215** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0 |

|

|

N |

263 |

263 |

266 |

|

|

Проницаемость, мД |

Корреляция Пирсона |

0,03 |

0,047 |

0,021 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,628 |

0,443 |

0,725 |

|

|

N |

270 |

270 |

273 |

|

|

Песчанистость, д.ед. |

Корреляция Пирсона |

,168** |

0,146 |

-0,103 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,005 |

0,016 |

0,09 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Расчлененность, ед. |

Корреляция Пирсона |

-0,159** |

-0,088 |

0,059 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,009 |

0,147 |

0,328 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

Коэф. макронеоднородности, ед./м |

Корреляция Пирсона |

-0,363** |

-0,303** |

0,163** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0,007 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

kh пласта, мД*м |

Корреляция Пирсона |

0,04 |

0,068 |

0,059 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,514 |

0,266 |

0,332 |

|

|

N |

270 |

270 |

273 |

|

|

kh неф.пропласт. мД*м |

Корреляция Пирсона |

0,072 |

0,082 |

0,005 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,237 |

0,18 |

0,937 |

|

|

N |

269 |

269 |

272 |

|

|

Масса проппанта, т (закаченного) |

Корреляция Пирсона |

0,243** |

0,185** |

-0,232** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0,002 |

0 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Масса проппанта, т (в пласте) |

Корреляция Пирсона |

0,238** |

0,184** |

-0,222** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0,002 |

0 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

Масимальная концентрация проппанта, кг/м3 |

Корреляция Пирсона |

0,330** |

0,303** |

-0,118 |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0,05 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

|

Средняя концентрация проппанта, кг/м3 |

Корреляция Пирсона |

0,337** |

0,296** |

-0,192** |

|

Знч.(2-сторон) |

0 |

0 |

0,001 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

Темп закачки, м3/мин |

Корреляция Пирсона |

0,011 |

0,027 |

-0,065 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,853 |

0,652 |

0,278 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

Среднее давление, атм |

Корреляция Пирсона |

-0,115 |

-0,086 |

0,099 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,058 |

0,157 |

0,101 |

|

|

N |

273 |

273 |

276 |

|

|

Давление после ГРП (ISIP), атм ** |

Корреляция Пирсона |

-0,039 |

-0,06 |

-0,016 |

|

Знч.(2-сторон) |

0,519 |

0,327 |

0,794 |

|

|

N |

272 |

272 |

275 |

|

-корреляция имеющая статистическое значение.

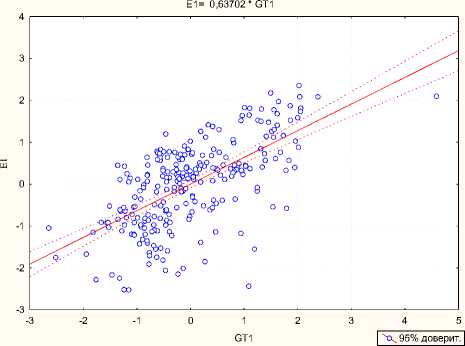

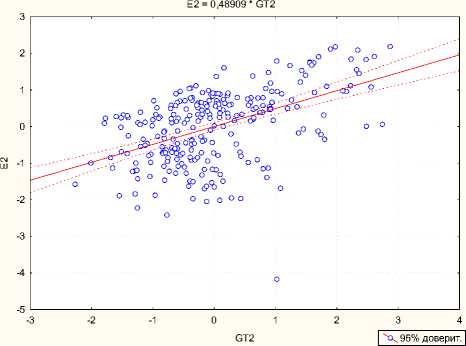

Результаты канонического анализа

Таблица 5

|

Зависимые переменые |

Каноническая корреляция |

Формула перехода к каноническим переменным |

Уравнение линейной регрессии |

Доверительная Вероятность |

|

∆Qв.станд |

0,64 |

GT1=-1,24hэф.н+0,095Sн-0,60m+0,36αпс+0,67e+0,15L-0,15Км+0.18Mп-0,32П E1=-∆Qв |

E1=0,64GT1 |

98,7% |

|

∆Qж.станд |

0,49 |

GT2=-0,93hэф.н-0,22m+0,07αпс-0,12Км+0.3Mп-0,38П E2=-∆Qж |

E2=0,49GT2 |

98,9% |

|

∆fстанд. |

0,50 |

GT2=0,8hэф.н+0,75Sн +0,73m-1,09αпс+0,25Км+0,06Mп+0,02П E3=-∆f |

E3=0,50GT3 |

97% |

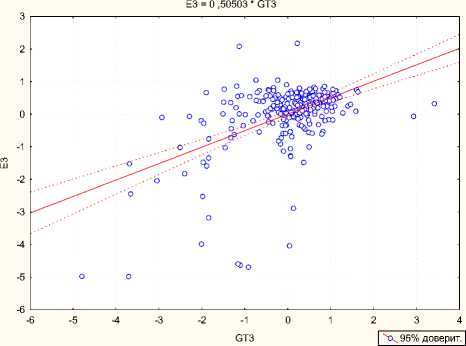

Рис. 6. Графики линейно регрессии для пары канонических переменных GT и E.

Наиболее распространенный коэффициент корреляции предназначен для расчета силы и направления линейной зависимости между переменными. Коэффициент линейной корреляции отражает в какой мере линейно зависимы между собой две переменными. Переменные должны быть измерены в интервальной шкале либо в шкале отношений.

Если представить две переменные на координатном поле, то каждая пара значений будет отображать координаты точки в этом поле. Чем ближе точки к усредненной прямой, тем выше коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции Пирсона определяется по формуле:

rrv = ^?=1[^-^*^-^1 (1) (n— Уахоу

Где х и y – сравниваемые значения количественных признаков, хi и yi – средние значения признаков, oxcry – стандартные отклонения в сопоставляемых рядах.

Таким образом, наибольшее влияние на прирост дебита по нефти оказывают следующие параметры: эффективная нефтенасыщенная толщина, нефтенасыщенность, коэффициент пористости, параметр «АльфаПС», песчанистость, расчлененность, коэффициент макронеоднородности, масса проппанта находящегося в пласте, а также максимальная концентрация проппанта.

На прирост дебита по жидкости: эффективная нефтенасыщенная толщина, коэффициент пористости, параметр «АльфаПС», коэффициент макронеоднородности, масса проппанта находящегося в пласте, а также максимальная концентрация проппанта.

Основные факторы, влияющие на прирост обводненности: эффективная нефтенасыщенная толщина, нефтенасыщенность, коэффициент пористости, параметр «АльфаПС, коэффициент макронеоднородности, масса проппанта находящегося в пласте.

Для выявления зависимости эффекта проведения ГРП от геолого-технологических параметров использовался метод канонических корреляций, который позволяет находить максимальные корреляционные связи между двумя группами параметров.

Суть метода заключается в построении новой группы параметров GTi (канонических переменных), являющихся линейными комбинациями исходных параметров из соответствующей группы и влияние этих переменных на показатели эффективности ГРП.

При этом коэффициенты при исходных параметрах в линейных комбинациях подбираются так, чтобы корреляция в каждой паре канонических переменных была максимальной.

Рассмотрим результаты канонического корреляционного анализа эффективности проведения ГРП на пластах группы ЮВ. Изначально были выбраны следующие параметры:

-

• множество геологических параметров G: нефтенасыщенность Sн, нефтенасыщенная толщина пласта hэф.н,, макронеоднородность Kм, параметр «Альфа-ПС» αпс; коэффициент пористости m, пес-чанестость e, расчленённость l.

-

• множество технологических параметров T: масса проппанта в пласте Mп, максимальная концентрация проппанта в пласте П.

-

• параметры, характеризующих эффективность ГРП: прирост дебита жидкости ∆Qж ,прирост дебита нефти ∆Qн, прирост обводненности ∆f

Значение канонической корреляции и формулы перехода к каноническим переменным приведены в табл. 5.

График линейной регрессии для пар канонических переменных приведены на рис. 6.

Таким образом, можно сделать вывод, основное влияние на эффективность ГРП оказывают следующие параметры (в порядке ослабления влияния): общая эффективная и эффективная нефтенасыщенная толщины, нефтенасыщенность, параметр «АльфаПС» и средняя концентрация проппанта в пласте.

Далее выполняется линейный прогноз выбранных исходных параметров, характеризующих эффективность проведения ГРП. Для этого необходимо задать все исходные геологические и технологические параметры, найти стандартизованные значения, вычитая их среднее значение и деля полученную разность на стандартное отклонение, подсчитать по формулам из табл. 3 значения GT 1 и GT 2, по уравнениям линейной регрессии найти E 1 и E 2 и, решив систему линейных уравнений, найти стандартизованные прогнозные значения параметров ∆Qв.станд, ∆Qж.станд и ∆fстанд. Прогнозные значения находятся умножением стандартизованного прогнозного значения на стандартное отклонение и прибавлением соответствующего среднего значения. Формулы для расчета прогнозных значений показателей эффективности ГРП приведены ниже.

∆Qв=∆Qв.станд∙σв+Mв

∆Qж=∆Qж.станд∙σж+Mж

∆f =∆f.станд∙σf+Mf где ∆Qв.станд, ∆Qж.станд и ∆fстанд, σв, σж и σf – стандартные отклонения, Mв Mж и Mf-средние значения соответствующих параметров.

Рассмотрим следующий пример: нефтенасыщенная толщина – 7,8 м, коэф. макронеоднородности – 0,64, песчанистость – 0,29, расчлененность-5, нефтенасыщенность – 0,6, параметр «Альфа-ПС» – 0,65, и технологических параметров: масса проппанта в пласте – 15 т, максимальная концентрация проппанта – 800 кг/м3. После проведения расчета по вышеописанной методике получим прогнозные значения ∆Q ж ≈27 т/сут, ∆Q н ≈20 т/сут, ∆f≈15%.

Список литературы Анализ эффективности гидравлического разрыва пласта на объекте ЮВ 1 Урьевского месторождения

- Сабитов Р.Р. Прогнозирование показателей эффективности повторного гидравлического разрыва пласта на Нивагальском и Урьевском месторождениях//Наука и ТЭК. -2011. -№ 7. -С. 38-41.

- Сабитов Р.Р., Коротенко В.А. Прогнозирование показателей эффективности повторного гидравлического разрыва пласта применением элементов теории распознавания образов//Территория нефтегаз. -2011. -№ 12. -С. 62-65.

- Сидоров И.В., Сабитов Р.Р., Митрофанов А.Д. Анализ влияний фракций проппанта на эффективность гидравлического разрыва пласта на Самотлорском месторождении//Территория нефтегаз. -2010. -№ 5. -С. 56-61.

- Сабитов Р.Р., Коротенко В.А. Применение теории распознавания образов в нефтепромысловой практике//Электронный научный журнал нефтегазовое дело. -2011. -№ 5. -С. 154-161.

- Сидоров И.В., Демичев С.С., Сабитов Р.Р. Анализ работы по изоляции водо-и пескопроявления на скважинах месторождений «РН-Сахалинморнефтегаз»//Территория нефтегаз. -2010. -№ 4. -С. 52-55.