Анализ эффективности и безопасности родоразрешающих операций

Автор: Хворостухина Н.Ф., Козлова Т.У., Новичков Д.А., Бебешко О.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить исходы родов с использованием вакуум-системы «KIWI». Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов, которые закончились вакуум-экстракцией плода (основная группа: п=35) и операцией кесарева сечения в экстренном порядке (группа сравнения: п=18) по показаниям, аналогичным в основной группе. Результаты. Установлена высокая частота экстрагенитальной патологии в группах (70,7% и 72,3%), а также отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза (36,9% и 55,6%). У 50,7% женщин основной группы беременность осложнилась развитием фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода, а в группе сравнения у 27,7%, угроза прерывания прослежена соответственно у 20% и 33,3%. Показаниями к вакуум-экстракции явились: начавшаяся асфиксия плода (52,3%), слабость потуг (47,7%). При оценке состояния здоровья новорожденных основной группы прямые осложнения (кефалогематомы, цервикальная травма, субапоневротическое кровоизлияние, парез Дюшена — Эрба, внутрижелудочковое кровоизлияние) выявлены у 53,8% детей. В группе сравнения прямые осложнения отмечены в 22,3%. Выводы. Достаточно высокий уровень родового травматизма в основной группе, по нашему мнению, может быть обусловлен нарушением условий и техники наложения вакуум-экстрактора, а также нечетким соблюдением показаний и противопоказаний к использованию данного оперативного пособия в родах у беременных высокой группы риска.

Вакуум-экстракция плода, кесарево сечение, родовой травматизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14917964

IDR: 14917964

Текст научной статьи Анализ эффективности и безопасности родоразрешающих операций

1 Введение. В последние годы в России, как и во всем мире, идет интенсивное развитие перинатального акушерства, основной принцип которого заключается в обеспечении здоровья матери, плода и новорожденного, что в ряде случаев требует быстрого и бережного родоразрешения [1].

В современном акушерстве можно наблюдать кардинальное изменение процентного соотношения операций, используемых для родоразрешения. За последние 20 лет отмечено увеличение частоты кесарева сечения втрое (21 %) [2]. Анализ литературных источников указывает на преобладание операций кесарева сечения над влагалищными родоразрешающими операциями. По данным зарубежных и

отечественных авторов, частота кесарева сечения колеблется от 9% до 45-50% [2]. В России частота кесарева сечения ежегодно увеличивается почти на 1 %. В то же время имеется тенденция к возрастанию использования вакуум-экстрактора в родах (до 0,35%) [2]. При этом в доступной литературе имеется недостаточно исследований, посвященных анализу эффективности и безопасности использования вакуум-экстракции плода в родах.

Цель: изучить исходы родов с использованием вакуум-системы «KIWI».

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов по данным МУЗ «Перинатальный центр» (г. Саратов). Основную группу составили пациентки (n=65), у которых роды закончились использованием вакуум-экстракции плода. В группу сравнения вошли женщины (n=18), родоразрешенные путем операции кесарева сечения в

Общая характеристика беременных исследуемых групп

Результаты. Возраст женщин варьировал от 17 до 41 года. Характеристика исследуемых групп представлена в таблице. Большинство беременных находились в возрасте от 21 до 30 лет (в основной группе 89%, n=58, в группе сравнения 77,8%, n=14). Первые роды предстояли 57 женщинам (87,7%) в основной группе. В группе сравнения первородящих было 14 (77,8%). Преждевременные роды в основной группе отмечены в 1 случае (5,6%), в группе сравнения в 1 (5,56%).

Детальное изучение анамнестических данных позволило выявить высокий процент экстрагениталь-ных заболеваний в обеих группах (в основной группе 70,7% (n=46) и в группе сравнения 72,3% (n=13). Диффузное увеличение щитовидной железы I степени отмечено у 23% женщин (n=15) основной группы и у 22,2% (n=4) группы сравнения. Патология желудочно-кишечного тракта встречалась соответственно у 15,4% (n=10) и у 16,7% (n=3). Миопия легкой степени выявлена только в основной группе у 12,3% (n=8). Хронический пиелонефрит прослеживался у 10,8% (n=7) в основной группе и у 16,7% (n=3) в группе сравнения. Вегетососудистая дистония диагностирована у 9,2% (n=6) основной группы и у 16,7% (n=3) группы сравнения.

Акушерский анамнез отягощен абортами у 12,3% (n=8), самопроизвольными выкидышами у 7,7% (n=5) в основной группе. В группе сравнения аборты в анамнезе констатированы у 16,7% (n=3), самопроизвольные выкидыши у 5,6% (n=1). Из гинекологических заболеваний превалировали в обеих группах хронические воспалительные процессы органов малого таза (15,4%, n=10 и 22,2%, n=4). Миома матки диагностирована у 1,5% (n=1) в основной группе, в группе сравнения у 11,1% (n=2).

Настоящая беременность протекала на фоне угрозы прерывания у 20% (n=13) основной группы, у 33,3% (n=6) группы сравнения. У 50,7% женщин (n=33) основной группы беременность осложнилась развитием фетоплацентарной недостаточности (ФПН) и хронической гипоксии плода, в том числе с нарушением маточно-плацентарного кровотока у 12,3% (n=8). В группе сравнения ФПН диагностирована в 27,7% (n=5).

Отеки, вызванные беременностью, выявлены у 21,5% (n=14) женщин основной группы и у 22% (n=4) группы сравнения, в сочетании с гестационной арте- риальной гипертензией соответственно у 7,7% (n=5) и у 11,1% (n=2). Умеренная преэклампсия диагностирована у 6,1 % (n=4) основной группы и у 5,5% (n=1) группы сравнения.

При доношенном сроке беременности отсутствовала биологическая готовность к родам у 38 женщин (58%) основной группы, при этом у 25 (38%) имел место преждевременный разрыв плодных оболочек. В группе сравнения «незрелость» родовых путей отмечена у 6 женщин (33,3%). Для подготовки родовых путей у женщин основной группы использованы антигестагены (49%, n=32), дилатацонные методы (6%, n=4), эндоцервикальное введение простагландинов (1,5%, n=1). В группе сравнения подготовка родовых путей не проводилась.

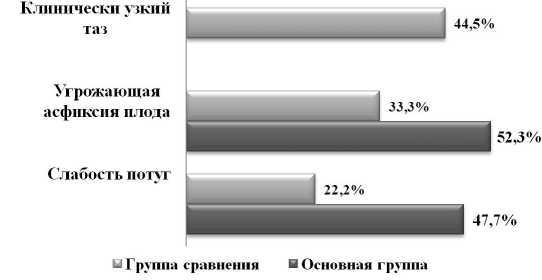

Необходимо отметить, что предполагаемая масса плода по УЗИ (за 7 дней до родов или при поступлении) в основной группе составила 3659±591 г, в группе сравнения — 3920±623 г.

Анализ течения родового акта показал, что в основной группе роды осложнились слабостью родовой деятельности в 47,7% наблюдений (n=31), дис-координацией маточных сокращений в 27,7% (n=18).

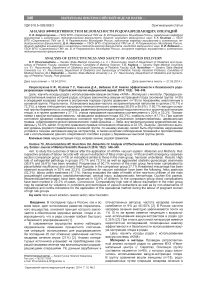

Показаниями для наложения вакуум-экстрактора были: начавшаяся асфиксия плода — в 52,3% (n=34), слабость потуг — в 47,7% (n=31). Следует подчеркнуть, что в случаях начавшейся асфиксии плода в основной группе в 70,6% наблюдений (n=24) имело место обвитие пуповины вокруг шеи плода. Показания к применению родоразрешающих операций отражены на рис. 1.

Условиями применения вакуум-системы «KIWI» были: полное открытие маточного зева, отсутствие плодного пузыря, живой плод, клиническое соответствие размеров головки плода и таза матери. При этом согласно анализу историй родов головка плода располагалась на тазовом дне в 69,3% случаев (n=45), в узкой в 13,9% (n=9) и широкой в 9,1 % (n=7) частях полости малого таза. В 4 историях родов (7,7%) расположение головки по отношению к плоскостям малого таза не отмечено вовсе.

В группе сравнения показаниями для завершения родов путем операции кесарева сечения явились: слабость родовой деятельности с отсутствием эффекта от консервативной терапии (22,2%, n=4), угрожающая асфиксия плода (33,3%, n=6), клинически узкий таз (44,5%, n=8).

Всего родилось 65 детей в основной группе и 18 в группе сравнения. Масса новорожденных в основной группе варьировала от 3330 г. до 4400 г. Распределение новорожденных по массе представлено на рис. 2. В 5 наблюдениях в основной группе масса детей составила более 4000 г.

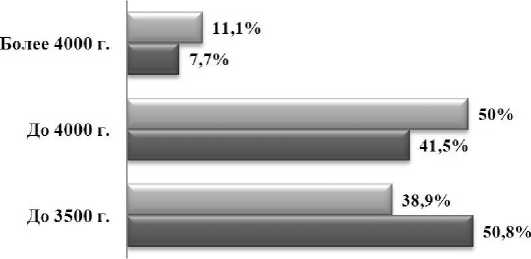

Вместе с тем при использовании вакуум-экстракции плода во всех случаях имело место рождение детей в состоянии асфиксии различной степени тяжести, из них тяжелая асфиксия констатирована у 7 новорожденных (10,8%). В то же время при операции кесарева сечения рождение детей в состоянии асфиксии наблюдалось в два раза реже (44,4%).

При оценке здоровья новорожденных (рис. 3) основной группы прямые осложнения (кефалогема-томы, субапоневротическое кровоизлияние, цервикальная травма, парез Дюшена — Эрба, внутрижелудочковое кровоизлияние I степени) выявлены у 35 новорожденных (53,8%). Непрямые осложнения в виде перелома ключицы констатированы у 2 (3%). В группе сравнения из прямых осложнений отмечены: внутрижелудочковое кровоизлияние I степени

Рис. 1. Показания для родоразрешающих операций в группах

У Группа сравнения ь< Основная группа

Рис. 2. Распределение новорожденных по массе тела

Рис. 3. Оценка состояния здоровья новорожденных в группах у 3 (16,7%), кефалогематома у 1 (5,6%). Непрямых осложнений у детей группы сравнения отмечено не было.

Обсуждение. Результаты проведенного анализа показали высокую частоту экстрагенитальной патологии и отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза у женщин, которым были применены родоразрешающие операции.

По мнению В. Е. Радзинского, в последние годы возрастающая частота экстрагенитальных заболеваний оказывает негативное влияние на течение беременности, увеличивает риск развития акушерских и перинатальных осложнений [2].

Анализ исходов родов с использованием вакуум-экстракции плода свидетельствует о достаточно высоком уровне травматизма. Однако полученные данные, по всей вероятности, можно объяснить при- надлежностью беременных исходно к группе высокого перинатального риска, а также изменениями акушерской ситуации в родах. В связи с этим необходимо в каждом конкретном случае обращать особое внимание на оценку интранатальных факторов, что позволит своевременно изменить тактику родораз-решения в пользу операции кесарева сечения.

Показания для родоразрешающих операций, по нашим данным, не отличаются от общепринятых показаний для использования оперативных пособий в родах. В то же время при операции кесарева сечения рождение детей в состоянии асфиксии наблюдалось в два раза реже. Необходимо также отметить, что средние показатели предполагаемой и реальной массы новорожденных в группе сравнения были значительно выше, что, по всей видимости, явилось одним из решающих критериев для выбора метода родоразрешения в этой группе.

В основной группе отмечается значительная разница между предполагаемой массой плода по УЗИ и реальной массой новорожденного. Низкая диагностическая точность клинических методов дородовой диагностики антропометрических показателей плода может быть обусловлена влиянием таких факторов, как наличие ожирения, маловодия, индивидуальных особенностей [3]. Кроме того, точность во многом зависит от опыта врача, проводящего исследование. Ошибки при УЗИ также могут быть связаны с тем, что ультразвук не дает информации о точной плотности его различных тканей, что, в свою очередь, позволяет судить о предполагаемой массе плода с большой вероятностью ошибок [4–8].

Вместе с тем следует отметить, что вакуум-экстракция плода использовалась в 30,7% случаев при нахождении головки в узкой и широкой частях полости малого таза, что могло послужить дополнительным фактором увеличения частоты родового травматизма. В. Е. Радзинский считает, что при расположении головки в широкой части полости малого таза предпочтение следует отдавать опеарации кесарева сечения с бережным извлечением головки плода [2].

Заключение. Использование родоразрешающих операций у беременных высокой группы риска оправданно и целесообразно. При осложнениях родового акта и появлении признаков страдания плода более благоприятные исходы для новорожденных отмечены при использовании операции кесарева сечения. В то же время вакуум-экстракция плода может быть эффективной и безопасной родоразрешающей операцией при строгом соблюдении показаний, противопоказаний, условий и техники выполнения данного оперативного пособия в родах.

Список литературы Анализ эффективности и безопасности родоразрешающих операций

- Серов В. H., Баев О. P., Шмаков P. Г. и др. Кесарево сечение: показания, методы обезболивания, хирургическая техника. Клинические рекомендации 2013; 29 с.

- Радзинский B.E. Акушерская агрессия. M.: Изд-во журнала Status Praesens, 2011; 688 с.

- Самчук П. M. Оценка эффективности клинических методов определения предполагаемой массы плода в практической деятельности акушера. Бюллетень ВСМЦ СО РАМН 2004; 2: 241-246

- Баева И.Ю., Каган И. И., Константинова О. Д. Возможности дородовой диагностики крупного плода. Вестник новых медицинских технологий 2011; 2: 226-229

- Петрухин В.А., Ахвледиани K.H., Логутова Л.С. и др. Вакуум-экстракция плода в современном акушерстве. Российский вестник акушера-гинеколога 2013; 13 (6): 53-59

- Крамараский В. А., Афанасьев Э.Б., Дудакова B.H. и др. Целесообразность применения современного вакуум-экстрактора «KIWI» с определением наиболее значимых факторов риска интранатального поражения плода. Таврический медико-биологический вестник 2013; 16 (2): 51-53

- Vacca A. Handbook of vacuum delivery in obstetric practice. Vacca Research, Brisbane 2003; 195 p.

- Miksovsky P, Watson WJ. Obstetric vacuum extraction: state of the art in the new millennium. Obstet Gynec Surv 2011; 56 (11): 736-751.