Анализ эффективности PRP-терапии при различных тендинопатиях плечевого сустава

Автор: Норкин А.И., Маланин Д.А., Трегубов А.С., Демещенко М.В., Черезов Л.Л., Шорманов A.M., Емкужев О.Л., Анисимова Е.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести сравнительный анализ эффективности PRP-терапии у пациентов при различных тендинопатиях плечевого сустава. Материал и методы. Объектами исследования послужили 122 пациента с тендинопатией вращательной манжеты плеча (66%), субакромиальным импинджмент-синдромом и тендинопатией вращательной манжеты плеча (16%), тендинопатией сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча (18%). Результаты лечения оценивали через 1 и 6 месяцев после PRP-терапии с использованием диагностических шкал, оценивающих болевой синдром и функцию плечевого сустава, а также данных УЗ и МР-исследований. Результаты. Пациенты всех групп имели статистически значимое улучшение согласно шкалам по сравнению с началом PRP-терапии. Достигнутый через месяц после лечения положительный эффект сохранялся и через 6 месяцев. Наиболее впечатляющие результаты лечения отмечены у пациентов с тендинопатией вращательной манжеты плеча и длинной головки двуглавой мышцы, пациенты этих групп достаточно высоко оценивали эффективность терапии (сильный средний эффект 0,8-0,88). Несколько ниже баллы, определяющие результат лечения, были в группе пациентов с сочетанием тендинопатии вращательной манжеты плеча и субакромиального импинджмент-синдрома. МРТ, УЗ-исследования после PRP-терапии показали наличие улучшений в структурах плечевого сустава: уменьшение или исчезновение отека, областей гипоэхогенного сигнала. Заключение. PRP-терапию при тендинопатиях плечевого сустава можно отнести к эффективным безопасным биологическим методам лечения.

Плазма, обогащенная тромбоцитами, тендинопатии плечевого сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/149135364

IDR: 149135364 | УДК: 617.611.747.2

Текст научной статьи Анализ эффективности PRP-терапии при различных тендинопатиях плечевого сустава

ковой борозде, и синовиальная оболочка капсулы сустава образует для него выворот. Акромион лопатки нависает над плечевым суставом, между ним и клювовидным отростком натянута ложная клюво-видно-акромиальня связка, которая является сводом или крышей сустава и ограничивает отведение верхней конечности выше горизонтального уровня. Тендинопатия ВМП нередко сопровождается ущемлением, сдавлением мягких тканей, расположенных ниже акромиального отростка, — субакромиальным конфликтом или импинджмент-синдромом (И-С) (от англ. impingement — удар, столкновение, посягательство). Субакромиальное пространство уменьшается или за счет увеличения акромиона (костные выросты, гиперплазия, искривление), или за счет утолщения мягких тканей плечевого сустава (отек, кровоизлияние, гигромы, повреждение целостности сухожилий или капсулы).

При всех тендинопатиях плечевого сустава клиническая картина проявляется болезненностью и ограничением движений в суставе. Лечение проводят в зависимости от стадии заболевания (физиотерапия, противовоспалительная терапия, введение гормонов в полость сустава, операция). Последнее

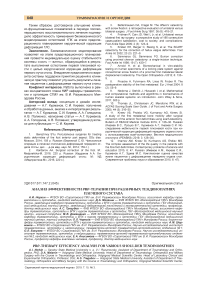

Показатели шкал у пациентов исследуемых групп до PRP-терапии и через 6 месяцев после лечения, Ме [25%; 75%]

|

Шкала |

I группа (тендинопатия ВМП) |

II группа (тендинопатия ВМП + И-С) |

III группа (тендинопатия ДГМ) |

|||

|

До |

После |

До |

После |

До |

После |

|

|

ВАШ |

6,4 [5,2; 7,4] |

1,2 [0,6; 1,8] |

6,6 [6,1; 7,2] |

1,5 [1,0; 1,7] |

6,4 [6,2; 6,6] |

1,0 [0,7; 1,3] |

|

UCLA |

23,7 [20,3; 26,5] |

32,3 [25,8; 36,4] |

22,4 [18,4; 26,2] |

32,0 [28,2; 35,8] |

22,6 [20,2; 24,6] |

34,1 [32,0; 36,5] |

|

DASH |

53,9 [45,8; 58,4] |

17,5 [12,3; 19,5] |

45,6 [40,3; 50,5] |

6,8 [6,0; 7,2] |

51,9 [48,6; 55,4] |

7,8 [7,3; 8,2] |

|

Средний эффект |

0,88 |

0,72 |

0,80 |

|||

|

ШВОУ |

2,3 [2,0; 2,7] |

2,1 [1,8; 2,4] |

2,2 [2,0; 2,5] |

|||

П р и м еч а н и е : ВАШ — визуальная аналоговая шкала для оценки интенсивности болевого синдрома; UCLA — Американская система оценки хирургии плечевого и локтевого суставов: University of California, Los Angeles Shoulder Assessment; American Shoulder аnd Elbow Surgeons Assessment, или ASES; DASH — оценка результатов нарушения функции руки, плеча, кисти — Disability of the Arm, Shoulder аnd Hand Outcome Measure; ШВОУ — шкала удовлетворенности результатами лечения.

время появляются публикации о позитивном влиянии введения обогащенной тромбоцитами аутологичной плазмы ( Platelet Rich Plasma — PRP). PRP-терапия оказалась весьма востребованной при лечении отдельных форм тендинопатий, характеризующихся преобладанием дегенеративных процессов и слабым восстановительным потенциалом [1–4], таких как тендинопатии ахиллова сухожилия, связки надколенника, разгибателей кисти в области их начала (от латерального надмыщелка ПК) или прикрепления (к пястным костям кисти), благодаря моделированию воспаления, обезболивающему и репаративному эффектам, но сохраняются сомнения в эффективности PRP-терапии при тендинопатиях плечевого сустава [4–8].

В связи с этим, наряду с актуальностью экспериментальных работ, особый интерес представляют результаты клинических исследований, позволяющие обосновать расширение показаний к назначению PRP-терапии при повреждениях и заболеваниях плечевого сустава.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности PRP-терапии у пациентов с различными видами тендинопатий плечевого сустава.

Материал и методы. Объектами двуцентрового проспективного исследования явились наблюдения за результатами лечения 122 пациентов (53 мужчины и 69 женщин в возрасте 46,8±6,8 года) с патологией плечевого сустава, разделенных на три группы. В I группу вошли 80 пациентов (66%) с тендинопати-ями ВМП; во II группу 20 пациентов (16%), у которых тендинопатия ВМП сочеталась с субакромиальным И-С; в III группу 22 пациента (18%), у которых диагностирована тендинопатия ДГМ. У 70 (57%) пациентов отмечалось заболевание правого плечевого сустава, у 52 (43%) — левого.

Диагноз «тендинопатия области плечевого сустава» и оценку результатов PRP-терапии устанавливали на основании жалоб пациентов, физикального обследования, рентгено-, МРТ-графии и УЗИ с применением шкал (визуальная аналоговая шкала для оценки интенсивности болевого синдрома — ВАШ; шкала удовлетворенности результатами лечения — ШВОУ; Американская система оценки хирургии плечевого и локтевого суставов: University of California, Los Angeles — UCLA Shoulder Assessment; American Shoulder аnd Elbow Surgeons Assessment, или ASES; оценка результатов нарушения функции руки, плеча, кисти — Disability of the Arm, Shoulder аnd Hand Outcome Measure — DASH).

Аутологичную обогащенную тромбоцитами плазму (PRP) получали с помощью методик открытого или закрытого циклов путем двойного центрифугирования венозной крови без последующей «активации в пробирке» с использованием расходных материалов и оборудования компании «Русвиск» (Россия).

PRP-терапию назначали в качестве монотерапии в виде локальных инъекций плазмы по 2,0 мл трехкратно с частотой 1 раз в 10–14 дней. При тендинопа-тии сухожилий ВМП и субакромиальном И-С, сопровождающемся тендинопатией ВМП, плазму вводили в область субакромиального пространства; при тен-динопатии ДГМ — в верхнюю область латеральной биципитальной борозды. Во время терапии назначали лечебную гимнастику и рекомендовали ограничение физической нагрузки на плечевой сустав.

Результаты PRP-терапии оценивали через 1 и 6 месяцев после завершения лечения с использованием балльных шкал оценки болевого синдрома, на основе показателей функции верхней конечности, удовлетворенности пациентов результатами лечения и инструментальных методов исследования (УЗИ, МРТ) (таблица).

Статистическую обработку полученных результатов выполняли с применением прикладных программ Statistica 13.0. Проверку на нормальность распределения проводили с использованием коэффициента Шапиро — Уилка. Характер распределения отличался от нормального (Ш-У<0,05). Использовали методы описательной статистики, определяли медиану (Ме), межквартильный размах [25%; 75%], стандартное отклонение (σ).

Средний эффект определяли как отношение разности баллов до лечения и после к стандартному отклонению до лечения:

Средним балл- Средним балл после лечения

Ef (средний эффект) = —--------------------------------- Стандартное отклонение до лечения

Средний эффект <0,2 расценивается как малый, 0,2–0,5 — как умеренный, 0,5–0,8 — средний, >0,8 — сильный. Средний эффект рассчитывали по результатам каждой шкалы и по среднему баллу по трем шкалам (ВАШ, UCLA, DASH), средний балл определяли как отношение суммы баллов по трем шкалам к количеству шкал.

Использовали сравнительные непараметрические методы: Манна — Уитни, Краскела — Уоллиса, Вилкоксона; различия считали статистически значимыми при 95, 99 и 99,9%-ном порогах вероятности.

Результаты. К моменту начала PRP-терапии всех пациентов беспокоила боль в пораженном плечевом суставе с ограничением активных движений, особенно в положении верхней конечности, отведенной выше горизонтального уровня, которая длилась более трех месяцев. Инъекционный тест импинджмента Neer с введением 10 мл 1% раствора новокаина в субакромиальное пространство был положительным. При инструментальном исследовании обнаружены УЗИ- и МРТ-признаки тендинопатий ВМП (n=80), ДГМ (n=22), тендинопатии ВМП в сочетании с И-С (n=20), соответствующие I и II степеням.

Все пациенты имели статистически значимое улучшение по шкалам оценки боли и функции плечевого сустава по сравнению с уровнем их оценок на момент начала PRP-терапии. Достигнутый положительный результат через месяц после PRP-терапии сохранялся и через 6 месяцев после лечения.

У пациентов I группы (тендинопатия ВМП) степень выраженности болевого синдрома уменьшилась в 5,3 раза (на 80%): с 6,4 [5,2; 7,4] балла на момент начала лечения до 1,2 [0,6; 1,8] балла через 6 месяцев наблюдения (р=0,01). Средний эффект составил: Ef =0,93, что расценивается как сильный эффект.

По шкалам UCLA и DASH показатели улучшились с 23,7 [20,3; 26,5] до 32,3 [25,8; 36,4] балла (на 26,7%) и с 53,9 [45,8; 58,4] до 17,5 [12,3; 19,5] балла (на 71 %) соответственно (р<0,05). Средний эффект составил соответственно 0,88, что расценивается как сильный эффект. Средний уровень удовлетворенности результатами лечения по ШВОУ составлял 2,3 [2,0; 2,7] из трех возможных баллов, что интерпретировали как хороший результат. Средний эффект лечения по комплексной оценке, учитывающей основные симптомы заболевания: интенсивность боли и нарушение функции плечевого сустава (ВАШ, UCLA и DASH), составил 0,88 (сильный).

Во II группе пациентов (субакромиальный И-С в сочетании с тендинопатией ВМП) за 6 месяцев наблюдения степень выраженности болевого синдрома уменьшилась на 5,1 балла (на 77%) от первоначальных 6,6 [6,1; 7,2] балла до 1,5±0,7 балла (р=0,02), средний эффект составил 0,79 (средний). По шкалам UCLA и DASH показатели улучшились с 22,4 [18,4; 26,2] до 32,0 [28,2; 35,8] балла (на 30%) и с45,6 [40,3; 50,5] до 6,8 [6,0; 7,2] балла (на 85%) соответственно (р<0,05). Средний уровень удовлетворенности результатами лечения по ШВОУ составлял 2,1 [1,8; 2,4] балла, что относили к удовлетворительному результату. Средний эффект по трем шкалам составил 0,72 (средний).

У пациентов III группы (тендинопатия ДГМ) по прошествии 6 месяцев с момента начала PRP-терапии болевой синдром регрессировал с 6,4 [6,2; 6,6] балла до 1,0 [0,7; 1,3] балла, т. е. в 6,4 раза (или на 5,4 балла, или на 84%) (р=0,008), средний эффект 0,96 (сильный). По шкалам UCLA и DASH показатели улучшились с 22,6 [20,2; 24,6] до 34,1 [32,0; 36,5] балла (на 34%) и с 51,9 [48,6; 55,4] до 7,8 [7,3; 8,2] балла (на 85%) соответственно (р<0,05). Средний уровень удовлетворенности результатами лечения по ШВОУ составлял 2,2 [2,0; 2,5] балла, что интерпретировали как хороший результат. Средний эффект по трем шкалам составил 0,80, который можно расценить как сильный (см. таблицу).

Инструментальные методы исследования (УЗИ, МРТ) у пациентов с тендинопатиями плечевого сустава, примененные перед назначением PRP-терапии, выявили характерные для данной патологии изме- нения в сухожилиях надостной, подостной мышц и сухожилии ДГМ: отек ткани сухожилия и наличие в ней гипоэхогенных областей, появление отдельных зон с новообразованием сосудов, отек прилежащей сумки, скопление экссудата под синовиальной оболочкой по ходу сухожилия (ДГМ). Вокруг сухожилия ДГМ в полости плечевого сустава (межбугорковое влагалище длинной головки двуглавой мышцы, подсухожильная сумка подлопаточной мышцы) в значительной степени уменьшалось количество свободной жидкости.

Обсуждение. Термин «тендинопатия» определяет довольно широкий спектр патологических состояний различной локализации. Воспалительная природа тендинопатий в последние десятилетия критикуется многими авторами, так как происходящие при тендинопатиях патологические процессы, несомненно, имеют более сложный сценарий.

В области плечевого сустава тендинопатии наблюдаются у 15-20% людей, занимающихся физическим трудом [9]. В частности, субакромиальный импинджмент-синдром, встречающийся у 18% спортсменов, активность которых связана с физическими нагрузками на пояс верхних конечностей, считается потенциальной причиной тендинопатии ВМП [10]. Почти в 40% случаев к тендинопатии ВМП присоединяется поражение сухожилия ДГМ, что, видимо, связано с их тесной анатомо-функциональной близостью и влиянием импинджмент-синдрома [10].

Большинство известных причин, вызывающих тендинопатию, таких как гипоксия, гипертермия, апоптоз, воздействие медиаторов воспаления, молочной кислоты («окислительный стресс»), дисбаланс матричных металлопротеиназ, остаются предметом теоретических рассуждений, и до сих пор остается не до конца понятной этиология тендино-патий [11–15].

В норме сухожилие имеет белый и блестящий внешний вид, при тендинопатиях оно меняет цвет, приобретая серовато-коричневый оттенок, и форму, появляются утолщения диффузной, веретенообразной или округлой конфигурации. При гистологическом исследовании сухожилия не выявляется каких-либо клеток, характерных для воспалительного процесса. Разволокнение коллагеновых пучков, их дезориентация, утолщение на фоне очагового врастания сосудов, повышение содержания гликозаминогликанов, скорее, свидетельствуют о дегенеративной природе заболевания. Видимо, поэтому традиционно, но не правомерно, в клинической литературе тендинопатии именуют термином «тендиноз» [16].

Причиной боли при тендинопатиях при отсутствии воспалительного процесса и механических повреждений, вероятно, является воздействие на рецепторы химически активных молекул или нейротрансмиттеров, таких как глутамат, лактат, субстанция P, уровень которых значимо повышается [17]. Тендино-патии могут протекать без выраженных клинических симптомов до частичного или даже полного разрыва сухожилия либо отрыва от места начала или прикрепления мышцы, что и демонстрирует развитие тенди-нопатии ВМП. Если сухожилие окружено или имеет тесные взаимоотношения с синовиальной оболочкой или сумкой, в которых есть морфологические признаки воспаления, болевой синдром становится в основном симптомом паратендинопатии (синовит, бурсит, тендовагинит), например воспаление межбугоркового влагалища длинной головки двуглавой мышцы или подсухожильной сумки подлопаточной мышцы.

Тендинопатии различной локализации традиционно лечат ограничением физических нагрузок, т. е. назначением относительного покоя для пораженного сегмента конечности, физиотерапии, противовоспалительных и анальгезирующих препаратов. И если традиционная терапия в острой стадии заболевания приводит к положительному клиническому эффекту, то механизмы развития дегенеративного процесса на молекулярном и клеточном уровнях и дальнейшее течение патогенетического процесса при тенди-нопатиях остаются не выясненными. Часто клиническое улучшение после лечения при возобновлении нагрузок, даже меньшей интенсивности, приводит к рецидиву болевого синдрома и хронизации заболевания [18].

PRP обладает особыми свойствами, которые позволяют рассматривать это производное крови как мощный стимулятор физиологических и репаративных процессов в пораженных тканях сухожилий, что обусловливает возможность в равной степени применять данный препарат как при консервативном, так и при оперативном лечении тендинопатий.

Экспериментально доказано, что факторы роста, содержащиеся в α-гранулах тромбоцитов PRP, способны оказывать регулирующее воздействие на все три фазы воспалительного процесса посредством взаимодействия с трансмембранными рецепторами клеток и инициации внутриклеточных сигналов. Влияние внутриклеточных сигналов на экспрессию генов в ядре клетки обеспечивает усиление синтеза белков, регулирующих пролиферативную и синтетическую активность клеток. Факторы роста тромбоцитов стимулируют хемотаксис, дифференциацию клеток и локальный ангиогенез, что обеспечивает инициацию репаративных процессов в поврежденных тканях сухожилий [18].

Ряд авторов отмечали при воздействии PRP на ткань сухожилий усиление пролиферации фибробластов, синтеза коллагена 1-го и 3-го типов тендино-цитами, фибробластами, миграции клеток-предшественников из костного мозга в область повреждения сухожилий, увеличение размеров и прочности регенерата, улучшение механических и гистологических характеристик костно-сухожильного соединения [19].

Результаты клинических исследований по применению PRP при различных формах тендинопатий, в частности при тендинопатиях ВМП, по сравнению с экспериментальными выглядят не настолько убедительно. По-видимому, это связано с разнообразием протоколов применения и состава получаемой плазмы. Необходимо также учитывать анатомические и биомеханические особенности разных сухожилий [20].

В одном из проспективных исследований показано, что инъекции PRP в субакромиальное пространство значительно улучшают показатели функции плечевого сустава, уменьшают болевой синдром, а также нормализуют МРТ-картину в течение трех месяцев после окончания PRP-терапии [20]. По данным авторов, болевой синдром к 52-й неделе после лечения уменьшился в 7 раз; по результатам, полученным в нашем исследовании, — в 6,4 раза, положительный эффект сохранялся через 6 месяцев наблюдения. Показатель по шкале удовлетворенности пациента результатами PRP-терапии составил 94%, по результатам, полученным в нашем исследовании, данный показатель несколько ниже (70-80%).

Другие авторы в проспективном рандомизированном исследовании также описывали положительные результаты PRP-терапии. Объектами исследования в данной работе явились 39 пациентов, разделенных на две группы. В группе сравнения применялась «сухая игла». Пациентам основной группы под УЗИ-контролем делали двухкратные инъекции PRP с месячным интервалом, с использованием техники «посыпание перцем», что в значительной степени уменьшило боль и функциональные нарушения по сравнению с группой пациентов, у которых применялась «сухая игла» [20].

В новом сравнительном исследовании, которое включало 50 пациентов с тендинопатиями и частичными повреждениями сухожилия надостной мышцы, пациенты, в зависимости от однократной инъекции в субакромиальное пространство PRP или кортикостероида (триамцинолон ацетонид, кристаллическая суспензия), были распределены в две группы; через 6 и 12 недель результаты лечения были достоверно лучше в группе пациентов, получающих PRP-терапию. При этом уменьшение выраженности боли и улучшение функции плечевого сустава продолжалось на протяжении всего периода наблюдения, что отмечено и в нашем исследовании. Однако к 6 месяцам после начала лечения в обеих группах пациентов оцениваемые показатели и выраженность МРТ-признаков тендинопатии статистически значимых различий не имели. Пациенты обеих групп имели стойкую положительную динамику [20].

Авторы рандомизированного двойного ослепленного исследования, в которое были включены 40 пациентов, разделенных на две равные по количеству испытуемые группы: одним пациентам проводили PRP-терапию, другим вводили 0,9% NaCl, напротив, существенных различий в оценке болевого синдрома, функции плечевого сустава и качества жизни пациентов на протяжении 12 месяцев наблюдения не отметили. Всем пациентам выполнялась лишь однократная инъекция препарата в субакромиальное пространство, и поскольку пациентам обеих групп назначался комплекс лечебной физкультуры в течение 6 недель, то авторы сделали вывод о том, что инъекции PRP в субакромиальное пространство не являются более эффективными по сравнению с лечебной физкультурой. Исследования, посвященные изучению клинической эффективности PRP-терапии в сравнении с группами пациентов, получающих «плацебо» и «сухую иглу», также подтверждают данное заключение. Через 6 месяцев после начала лечения различия в показателях выраженности болевого синдрома и функциональных нарушений были незначительными, несколько лучше эти показатели были у пациентов, получавших PRP-терапию [20].

Заключение. PRP-терапия у пациентов с тен-динопатией ВМП и ДГМ, субакромиальным импин-джмент-синдромом в сочетании с тендинопатией ВМП в 5–6 раз уменьшает выраженность болевого синдрома и на 27-85% улучшает функцию плечевого сустава с положительной динамикой, сохраняющейся в период от 1 до 6 месяцев наблюдения. Наиболее впечатляющие результаты лечения оказались в группах пациентов с тендинопатией ВМП и ДГМ по сравнению с пациентами, страдающими тендинопатией ВМП в сочетании с импинджмент-синдромом. Уточнение показаний и обоснование спектра применения PRP-терапии требуют проведения проспективных контролируемых исследований для каждой нозологической формы отдельно при патологии плечевого сустава с введением в исследование групп сравнения.

Список литературы Анализ эффективности PRP-терапии при различных тендинопатиях плечевого сустава

- Zhang J, Wang JH-C. Platelet-rich plasma releasate promotes differentiation of tendon stem cells into active tenocytes. Amer J Sports Med 2010; 38 (12): 2477-86.

- Kaux JF, Drion P, Croisier JL, et al. Tendinopathies and platelet-rich plasma (PRP): from pre-clinical experiments to therapeutic use. J Stem Cells and Regenerative Medicine 2015; 11 (1): 7-17.

- Filardo G, Di Matteo B.Kon E, et al. Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indication. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018; 26: 1984-99.

- Kaux J-F, Forthomme B, Goff CL, et al. Current opinions on tendinopathy. J Sports Science and Medicine 2011; 10:238-53.

- Kesikburun S, Tan AK, Yilmaz B, et al. Platelet-rich plasma injections in the treatment of chronic rotator cuff tendinopathy: a randomized controlled trial with 1 -year follow-up. Amer J Sports Med 2013; 41 (11): 2609-16.

- Rha DW, Park CY, Kim YK, et al. Comparison of the therapeutic effects of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and dry needling in rotator cuff disease: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2013; 27 (2): 113-22.

- Von Wehren L, Fabian Blanke F, Todorov A, et al. The effect of subacromial injections of autologous conditioned plasma versus cortisone for the treatment of symptomatic partial rotator cuff tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016; 24: 3787-92.

- Dolkart O, Chechik O, Zarfati Y, et al. Single dose of platelet-rich plasma improves the organization and strength of a surgically repaired rotator cuff tendon in rats. Arch Orthop Trauma Surg 2014; 134(9): 1271-7.

- Scarpone M, Rabago D, Snell E, et al. Effectiveness of platelet-rich plasma injection for rotator cuff tendinopathy: A prospective open-label study. GlobAdv Health Med 2013; 2 (2): 26-31.

- Tsicopoluos K, Tsicopoluos I, Simeonidis E, et al. The clinical impact of platelet-rich plasma on tendinopathy compared to placebo or dry needling injections: a meta-analysis. PhysTher Sports 2016; 17:87-94.

- Foster ТЕ, PuskasBL, Mandelbaum BR, etal. Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Amer J Sports Med 2009; 37 (11): 2259-72.

- Werner RA, Franzblau A, Gell N, et al. A longitudinal study of industrial and clerical workers: predictors of upper extremity tendonitis. Journal of Occupational Rehabilitation 2005; 15:37-46.

- Maffulli N, Wong J, Almekinders LC. Types and epidemiology of tendinopathy. Clinics in Sports Medicine 2003; 22: 675-92.

- Sharma P, Maffulli N. Biology of tendon injury: healing, modeling and remodeling. J Musculoskelet Neuronal Interact 2006; 6 (2): 181-90.

- Riley GP, Curry V, DeGroot J, et al. Matrix metalloproteinase activities and their relationship with collagen remodelling in tendon pathology. Matrix Biol 2002; 21: 185-95.

- GoodshipAE, Birch HL, Wilson AM. The pathobiology and repair of tendon and ligament injury. Vet Clin North Amer Equine Pract 1994; 10: 323-49.

- Yuan J, Wang MX, Murrell GA. Cell death and tendinopathy. Clin Sports Med 2003; 22: 693-701.

- Bestwick CS, Maffulli N. Reactive oxygen species and tendon problems: review and hypothesis. Sports Med Arthroscopy Rev 2000; 8: 6-16.

- Jozsa L, Kannus P. Human Tendon: anatomy, physiology and pathology. Human Kinetics, Champaign, USA, 1997

- Khan KM, Cook JL, Bonar F, et al. Histopathology of common tendinopathies. Update and implications for clinical management. Sports Med 1999; 27: 393-408.