Анализ эколого-ценотической структуры растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника

Автор: Гетманец Ирина Анатольевна, Серебренникова Юлия Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые проведен эколого-ценотический анализ растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника, который позволил оценить экологическое состояние лесных сообществ - показать направление и стадии восстановительных сукцессий после длительной лесоэксплуатационной и лесокультурной деятельности.

Эколого-ценотические группы, раннесукцессионные виды, позднесукцессионные виды, мозаичность растительного покрова, сукцессия, эдификаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/146116689

IDR: 146116689 | УДК: 574.2

Текст научной статьи Анализ эколого-ценотической структуры растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника

Введение. В последние годы отмечается ухудшение состояния лесов, представляющих собой единственные экосистемы, способные к самовосстановлению через смену нескольких поколений эдификаторов в условиях абсолютного заповедования, а затем устойчиво существующие в спонтанном режиме. В современную эпоху активное природопользование, длящееся на территории Восточной Европы уже несколько тысячелетий, нарушило структуру природного комплекса и превратило весь растительный покров в огромную сукцессионную систему (Восточноевропейские..., 1994, Охрана..., 2000). В связи с этим становится актуальным изучение динамики состояния агрикультурных лесных сообществ, в большей степени это касается особо охраняемых территорий, создающихся, как правило, в результате интенсивной эксплуатации природных экосистем. Например, в Челябинской области заказники, как единая система, сформировались с 70-х годов прошлого столетия. Их размещение было обусловлено с учетом существующих миграционных путей диких животных, ландшафтных, физико-географических и других особенностей области.

На западе Челябинской области, вдоль линии горных хребтов Уральских гор, расположен Аршинский государственный природный комплексный заказник (АГПКЗ), основанный в 1976г. и предназначенный для сохранения, воспроизводства и восстановления природных экосистем, территорий местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов; сохранения и восстановления нарушенных ландшафтов, природных комплексов и объектов; организации и проведения научных исследований по изучению объектов охраны на территории заказника (Аршинский..., 2016).

На протяжении десятков лет на территории современного заказника велась интенсивная хозяйственная деятельность, связанная с организацией в 1936 году Кусинского лесхоза, позднее в 1960 году объединенного с Кусинским леспромхозом, главной задачей которого являлось выполнение плана лесозаготовок (История .., 2006). Таким образом, с одной стороны наличие мощной техники и большого количества рабочих кадров позволило эффективнее вести лесовосстановительные работы, с другой - в соответствии с требованиями времени происходило постоянное увеличение количества изымаемых лесных ресурсов для повышения объемов производства товаров из древесины.

Выбор этого района исследования обусловлен еще и тем, что на ограниченной территории заказника сочетаются все основные лесные формации подзоны южной тайги, смешанных и широколиственных лесов, видовой состав которых в связи с лесохозяйственной деятельностью претерпел существенные изменения к настоящему времени.

Все вышеприведенное и определяет актуальность, своевременность и практическую значимость данного исследования, цель которого выявить эколого-ценотическую структуру растительного покрова и направление восстановительных сукцессий в результате длительной лесоэксплуатационной и лесокультурной деятельности в пределах территории АГКПЗ.

Методика. Исследования проведены в 2014 году в Аршинском государственном природном комплексном заказнике, расположенном на территории Кусинского и Нязепетровского районов Челябинской области.

Согласно схеме ботанико-географического районирования Челябинской области Б.П. Колесникова (1964) (Куликов, 2005), западная часть заказника относится к Верхнеуфимскому округу, восточная часть расположена в Катав-Златоустовском округе подзоны хвойно-широколиственных и южнотаежных хвойных лесов лесной зоны. В западной части территории заказника преобладают широколиственно-темнохвойные и темнохвойные леса; в восточной -наиболее распространенным типом растительности являются сосновые и березово-сосновые леса. Лесные фитоценозы, особенно в восточной части, значительно пострадали от рубок и на значительных площадях сменились производными насаждениями, в основном березовыми, осиново-березовыми и сосново-березовыми.

Методологической основой нашего исследования является выделение и анализ устойчивых сочетаний видов. Для обозначения «единиц сочетаний видов» используют термин «эколого-ценотические группы» (ЭЦГ), под которым понимают группы видов растений, сходных отношением к совокупности экологических факторов, присущих биотопам того или иного типа, характеризующихся высокой степенью взаимной сопряженности и приуроченных к местообитаниям определенного типа (Оценка..., 2000).

К настоящему времени достаточно детально разработаны системы эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов как для северозападных (Ниценко, 1969) и центральных областей европейской России (Зозулин, 1973; Восточноевропейские леса..., 2004, Смирнов, 2006) в целом, так и для отдельных типов растительности.

Однако с учетом того, что ценотическая роль одного и того же вида в разных частях ареала в той или иной степени меняется (Ниценко, 1969), выявление ЭЦГ в растительном покрове различных регионов остается и сегодня актуальной задачей. Кроме того, анализ ЭЦГ является удобным инструментом изучения фитоценотических смен, так как спектр заключает в себе интегральную информацию о присутствии десятков и сотен видов. Этот инструмент наравне с анализом присутствия ключевых видов используется в исследованиях дискретности сообществ, выраженности функциональных смен видового состава, что является одной из фундаментальных проблем фитоценологии.

Для изучения пространственной структуры растительного покрова в пределах таксационных выделов по лесоустроительным материалам (1996 г.) Челябинской области было заложено 10 пробных площадок размером 50x50м, обусловленным действием фитогенного поля эдификаторов. На каждой из них проведено стандартное геоботаническое описание с определением видового состава.

Для эколого-фитоценотического анализа растительности исследуемых лесных территорий нами использован набор ЭЦГ, разработанный О.В. Смирновой и др.(1994).

Для расчета эколого-ценотической структуры сообщества в выделенных ассоциациях было определено число видов каждой ЭЦГ.

Результаты и обсуждение. Анализируемые в данной работе растительные сообщества отличаются доминантами основных ярусов.

Эколого-фитоценотический анализ исследованных сообществ в пределах территории Аршинского заказника выявил следующие ЭЦГ: Вг - бореальная (в эту группу вошли Br_k - бореальная кустарничковая и Br_m - бореальная мелкотравная), Nm -неморальная, Md - лугово-опушечная, Nt - нитрофильная, Рп -боровая, Hh - высокотравная.

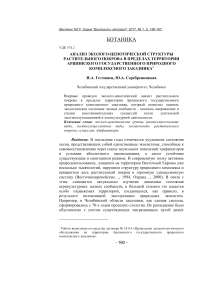

Далее приводим на диаграммах рис. 1-3 спектры эколого-ценотических групп типов леса, включающих различные ассоциации.

В ельник кисличный ■ ельник с примесью пихты

Рис. 1. Спектры эколого-ценотических групп в ельнике кисличном и в ельнике с примесью пихты.

При анализе рисунка 1 обращает на себя внимание тот факт, что в лесном сообществе с доминированием ели и пихты, представлен спектр разных эколого-ценотических групп: около трети видов относится к бореальной ЭЦГ, значительный вклад в распределение вносят лугово-опушечные и неморальные виды, что свидетельствует о среднем этапе сукцессионных изменений растительного покрова и формировании сомкнутого леса с выраженной ярусной структурой из позднесукцессионных видов (ПСВ), к которым относятся эдификаторы. Выраженность горизонтальной гетерогенности растительного покрова, объясняется мозаикой «окон возобновления» и «ветровально-почвенных комплексов».

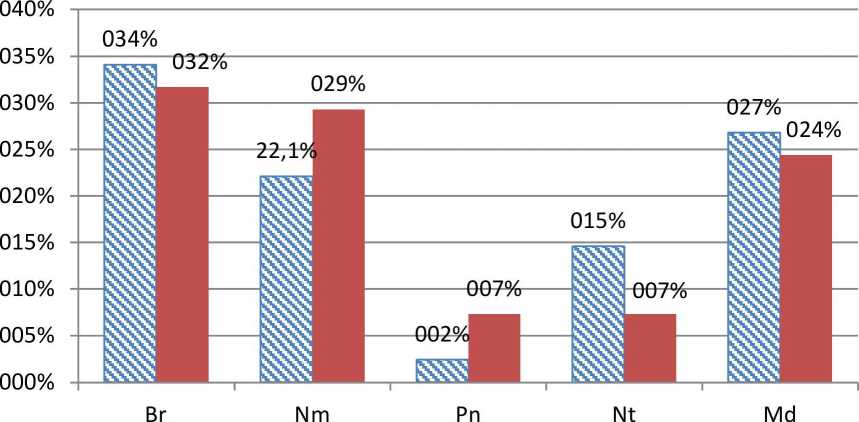

Эколого-ценотический анализ березняков (рис. 2) показал также присутствие видов различных ЭЦГ: неморальной, бореальной, боровой, лугово-опушечной и нитрофильной, что характерно для сообществ с эдификаторной ролью раннесукцессионных видов (РСВ), к числу которых относится береза повислая. Обращает внимание, что в березняке с примесью липы значительная доля (около 30%) видов лугово-опушечной группы. Этот факт объясняется тем, что липа, несмотря на статус соэдификатора сообществ, расположенных на территории Челябинской области, находится на пределе своей толерантности, так как представлена краевыми ценопопуляциями и проявляет поведенческие стратегии, позволяющие ее характеризовать как патиента с элементами виолента.

Б березняк с примесью ели земляничный

■ березняк с примесью липы

Рис. 2 . Спектр ЭЦГ березняка с примесью ели и березняка с примесью липы.

Анализ спектра ЭЦГ березняка с примесью ели наоборот выявил незначительный процент видов, относящихся к опушечнолуговой группе (9,4%), в сравнении с предыдущим сообществом, что свидетельствует о слабой сформированности «gap-мозаики», являющейся отражением срединных этапов сукцессии в лесах, когда после сплошных рубок развивается первое позднесукцессионных видов, возникающее вслед за раннесукцессионных, обладающих более поколение заселением низкой результате

конкурентоспособностью. По нашему мнению, в лесохозяйственной деятельности, вероятно, вначале сформировался березняк с ярко выраженной горизонтальной мозаичностью и, соответственно, присутствием различных ЭЦГ. Но при возрастании эдификаторной роли ели сибирской виды лугово-опушечной группы, обладающие определенными экологическими предпочтениями к световому режиму и химическому составу почвы стали выпадать из состава растительного сообщества.

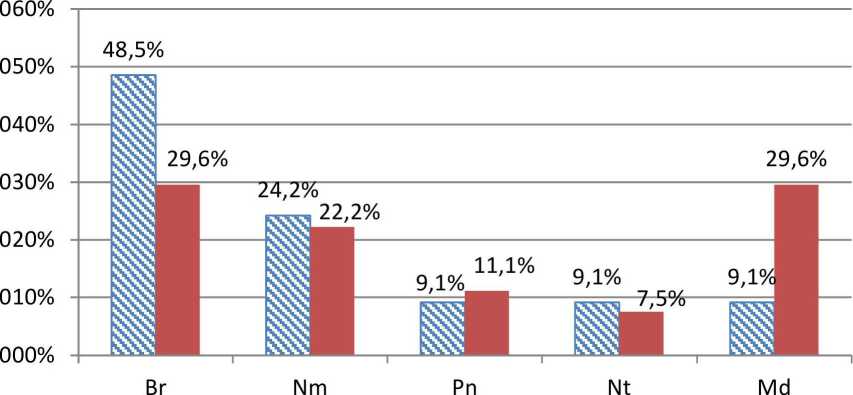

В сосняк разнотравный

■ сосняк брусничный

В соснякорляковый

■ сосняк земляничный йсосняк черничный

Рис. 3. Спектр эколого-ценотических групп в сосняках.

Особенности геологического строения местности и крупные экзогенные нарушения привели к формированию разновозрастных сосновых лесов, представляющих субклимаксные сообщества, в которых не наблюдается инвазии ПСВ видов. Эти леса характеризуются большим разнообразием микроместообитаний, сформированной горизонтальной мозаичностью, что отражает распределение ЭЦГ на рис. 3. Доминирование в травянокустарничковом ярусе различных видов бореальной группы свидетельствует об изменении эдафотопических условий, например, изменение трофности приводит к увеличению или уменьшению доли видов олиготрофной или эвтрофной группы.

Заключение. Наши исследования позволили выявить эколого-ценотическую структуру сообществ как с учетом видовой насыщенности по абсолютному числу видов разных ЭЦГ, так и по относительному (в процентах) участию видов.

Эколого-ценотический анализ растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника позволил показать, что весь растительный покров подвержен сукцессионным процессам и выявить их направление и стадии. Большая часть исследуемых сообществ представляет собой ранние этапы сукцессий после сильных нарушений, о чем свидетельствует доминирование или значительное участие раннесукцессионных видов с реактивной стратегией - сосна обыкновенная, береза повислая, осина. В некоторых из них отмечена инвазия позднесукцессионных видов, но по скорости роста их ценопопуляции отстают от РСВ. Незначительная часть исследуемых сообществ находится на второй стадии сукцессии и представляет собой сомкнутый лес с ПСВ конкурентной стратегии и выраженной «gap-мозаикой».

Об авторах:

ГЕТМАНЕЦ Ирина Анатольевна - доктор биологических наук, заведующая кафедрой общей экологии, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, e-mail: igetmanec@mail.r

Гетманец И.А. Анализ эколого-ценотической структуры растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника / И.А. Гетманец, Ю.А. Серебренникова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 1. С. 160-167.

Список литературы Анализ эколого-ценотической структуры растительного покрова в пределах территории Аршинского государственного природного комплексного заказника

- Аршинский государственный природный комплексный заказник 2016 ОГУ ООПТ Челябинской области. http://oopt174.ru/htmlpages/Show/arshinskii_zak.

- Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность 2004/отв. ред О.В. Смирнова. М.: Наука. Кн. 1. 479 с.

- Восточноевропейские широколиственные леса. 1994/Р.В. Попадюк, А.А. Чистякова, С.И. Чумаченко и др.; под ред. О.В. Смирновой. М.: Наука, 1994. 364 с.

- Зозулин Г.М. 1973. Исторические свиты растительности Европейской части СССР//Бот. журн. Т. 58, № 8. С. 1081-1092.

- История лесного хозяйства и лесоводы Челябинской области: в 2 т. 2006./Агентство лесн. хоз-ва по Чел. обл. . Челябинск: «Каменный пояс». С. 416-417.

- Куликов П.В. 2005. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург; Миасс: «Геотур». 537с.

- Ниценко А.А. 1969 Об изучении экологической структуры растительного покрова//Ботан. журнал. Т. 54, № 7. С. 1002-1014.

- Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. 2000./под ред. Л.Б. Заугольновой. М.: Научный мир. 196 с.

- Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. 2006. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны Европейской России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа//Бюлл. МОИП. Сер. Биологическая. Т. 111, № 2. С. 36-47.