Анализ экспрессии GFAP в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

Автор: Медников Дмитрий Сергеевич, Смирнов Алексей Владимирович, Тюренков Иван Николаевич, Куркин Денис Владимирович, Волотова Елена Владимировна, Бакулин Дмитрий Александрович

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (73), 2022 года.

Бесплатный доступ

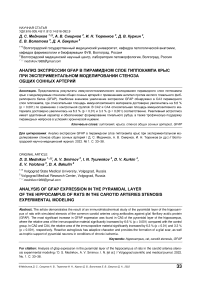

Представлены результаты иммуногистохимического исследования пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом общих сонных артерий с применением антител против кислого глиального фибриллярного белка (GFAP). Наиболее значимое увеличение экспрессии GFAP обнаружено в СА3 пирамидного слоя гиппокампа, где относительная площадь иммунопозитивного материала достоверно увеличилась на 6,6 % (р

Гиппокамп, крыса, стеноз общих сонных артерий, gfap

Короткий адрес: https://sciup.org/142235236

IDR: 142235236 | УДК: 616-005.4:611.813.14:616-092.9

Текст научной статьи Анализ экспрессии GFAP в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

Среди множества функций астроцитарной глии, возможно, первостепенное значение имеет нейропротективная. Так, известно о роли астроцитов в защите от эксайтотоксического эффекта за счет активного удаления внеклеточного глутамата из синаптической щели [1, 2]. Помимо этого, астроциты принимают участие в регулировании концентрации внеклеточных ионов калия, синтезе и метаболизме ряда нейротрофических факторов, а также ангиогенезе [1]. Нейропротективная способность астроцитов может иметь решающее значение для ограничения степени ишемического повреждения и стать важным шагом к сосредоточению внимания на этих клетках как многообещающей мишени для терапии [3, 4].

Активация астроцитарной глии описана при различных патологических процессах, в том числе при ишемии головного мозга. Под активированными астроцитами понимается изменение фенотипа с перестройкой, в том числе основных белков цитосклета [1, 5].

К одним из важнейших промежуточных филаментов относится глиальный фибриллярный кислый белок (glial fibrillary acidic protein, GFAP). Участие в репаративных процессах, предполагаемое влияние на нейрогенез, значимая роль в направленном росте астроцитарных отростков и построении синаптических контактов обуславливают актуальность всестороннего изучения GFAP при хронической ишемии головного мозга [3, 6].

Имеются сведения о сниженной способности нейронов к выживанию, большем объеме повреждения и нарушенной нейропластичности у мышей с нокаутом GFAP на модели временной окклюзии средней мозговой артерии [7]. На модели фокальной ишемии головного мозга продемонстрирована усиленная экспрессия GFAP в СА1 гиппокампа, при этом GFAP-имму-нопозитивные астроциты одновременно усиленно экспрессировали даблкортин; в других исследованиях при моделировании ишемии выявлено усиление экспрессии GFAP в астроцитарной глии стриатума и черной субстанции, также несущей на себе метки делящихся про-гениторных клеток [8, 9].

Имеющиеся в литературе данные о функциях и роли GFAP при хронической ишемии головного мозга немногочисленны и во многом противоречивы, что актуализирует дальнейшее изучение.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Качественными и количественными методами описать особенности экспрессии GFAP в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 25 белых крысах-самцах. Животные были разделены на две группы: 1-я – контрольные крысы (n = 10), 2-я – крысы с моделируемым нарушением кровообращения (n = 15). Стеноз общих сонных артерий моделировался путем частичного ограничения кровотока с помощью наложения лигатур. Наркотизированное животное фиксировали, область шеи выбривали, обрабатывали 0,05%-м раствором хлоргексидина биглюконата. После выделения сонной артерии под нее подводили три лигатуры, располагаемые на расстоянии 2–3 мм друг от друга. Параллельно артерии закрепляли иглу (29G 1/2) от шприца (SFM Hospital Products GmbH, Германия), к которой привязывалась сонная артерия и которая затем убиралась таким образом, чтобы лигатуры оставались на заданном расстоянии. Оценку уровня локального кровотока осуществляли до и после стенозирования сонной артерии в двух точках, в месте сразу после наложения лигатур и в проекции средней мозговой артерии. После операции рану послойно ушивали, обрабатывали 0,05%-м раствором хлоргексидина биглюконата и 5%-м раствором йода, животных переносили в домашние клетки.

Через 20 дней после операции оценивалось психоневрологическое состояние, сохранность рефлексов, поведение и двигательная активность [10]. На 22-е сутки животных выводили из эксперимента с применением в качестве наркоза хлоралгидрата (400 мг/кг, интраперитонеально), декапитировали гильотинным методом, получали образцы головного мозга. Образцы головного мозга животных фиксировали в 10%-м растворе формалина, приготовленном на 0,2 mМ фосфатном буфере с дальнейшей гистологической проводкой и изготовлением серийных парафиновых срезов толщиной 5 мкм, которые окрашивали по стандартным методикам гематоксилином и эозином, тионином по Нисслю. При морфометрическом исследовании подсчитывали показатель удельного количества нейронов с признаками повреждения.

К признакам повреждения относили ги-перхромию ядра и цитоплазмы, веретеновидное сморщивание перикариона нейрона, деформацию перикариона нейрона в сочетании с гиперхромией ядра и цитоплазмы, а также гипохромию клетки (клетки-тени).

Иммуногистохимическое исследование проводили непрямым пероксидазно-антиперок-сидазным методом с использованием антител к GFAP (ready to use) согласно протоколу производителя, с использованием полимерной системы (Thermo Scientific, Fremont, CA). В качестве хромогена использовали DAB (диаминобензидин). Оценку изменения уровня экспрессии определяли путём подсчёта относительной площади (ОП) иммунопозитивного материала (ИМ) во всех зонах гиппокампа с использованием модуля Image Analysis программы ZEN 1.1.2.0 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany). Исследование микропрепаратов проводилось с помощью микроскопа «Axio Lab. A1» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany), фотодокументирование осуществляли камерой «AxioCam 105 color» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany).

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Обобщенные данные представляли в виде медианы (Me) с указанием интерквартильного интервала [Q1;Q3]. Различия между группами оценивали по критерию Манна – Уитни (Mann – Whitney, U-test) и считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При гистологическом исследовании пирамидного слоя гиппокампа животных 2-й группы в СА1 было отмечено увеличение удельного количества нейронов с признаками повреждения, большинство среди которых составляли гиперхромные в сочетании с пикноморфной деформацией перикариона.

Удельное количество нейронов с признаками повреждения составило в этой зоне 31,2 [22,4; 41] %, что на 23 % больше по сравнению с группой 1 (см. табл.). Иммуногистохимическое исследование СА1 пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом сонных артерий с применением антител против GFAP не выявило достоверных отличий от контроля в относительной площади иммунопозитивного материала.

При гистологическом исследовании СА2 гиппокампа крыс 2-й группы достоверных отличий в удельном количестве поврежденных нейронов от контрольной группы не было выявлено. Наблюдались микроциркуляторные нарушения в виде умеренного перицеллюлярного и периваскулярного отека, единичных диапедез-ов эритроцитов и эритроцитарных стазов. При иммуногистохимическом исследовании СА2 пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом сонных артерий с применением антител против GFAP обнаружено увеличение экспрессии, увеличение ОП GFAP-позитивного материала составило здесь по сравнению с контролем 6,3 % (p < 0,01) и достигло 10,3 [7,8; 12,6] % (рис. 1). При гистологическом исследовании СА3 пирамидного слоя гиппокампа крыс 2-й группы обнаружено достоверное увеличение удельного количества поврежденных нейронов на 8,7 % по сравнению с контролем (p < 0,01) (см. табл.). Цитоархитектоника СА3 пирамидного слоя имела схожий характер с зонами СА1 и СА2, среди поврежденных пирамидных нейронов преобладали гиперхромные в сочетании с веретеновидно сморщенными перикарионами. При иммуногистохимическом исследовании СА3 пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом сонных артерий выявлено максимальное среди всех зон увеличение относительной площади GFAP-позитивного материала – на 6,6 % по сравнению с контролем (p < 0,001).

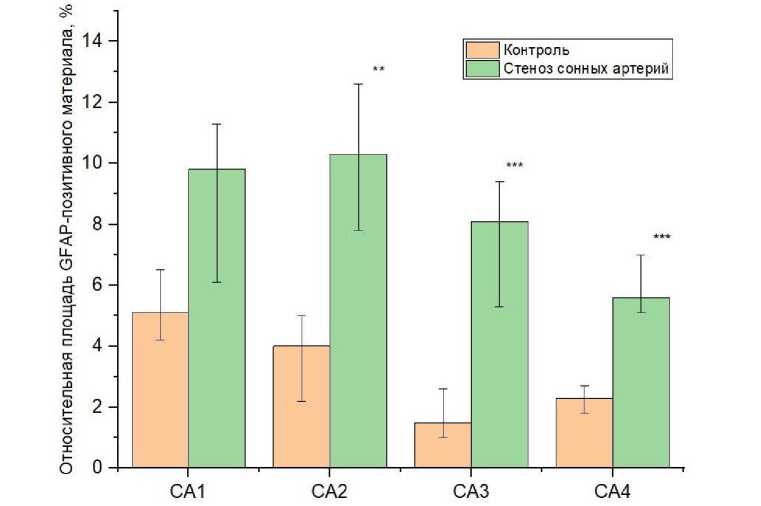

В СА3 сохранялась характерная для СА1 и СА2 картина расположения астроцитов – преимущественно за пределами пирамидного слоя, в пирамидном слое присутствуют активно ветвящиеся астроцитарные отростки (рис. 2). При гистологическом исследовании СА4 пирамидного слоя гиппокампа крыс 2-й группы достоверных отличий в удельном количестве поврежденных нейронов не выявлено, микроциркуляторные расстройства имели тот же характер, что и в остальных зонах: умеренный периваскулярный и перицеллюлярный отек, единичные эритроцитарные диапедезы. При иммуногистохимическом исследовании в пирамидном слое СА4 крыс 2-й группы также выявлено достоверное увеличение относительной площади GFAP-позитивного материала – на 3,3 % по сравнению с контролем (p < 0,001), таким образом, данный показатель составил 5,6 [5,1; 7] % (см. табл.). Как и в остальных зонах, в СА4 характер экспрессии был преимущественно выраженным.

Изменение удельного количества пирамидных нейронов с признаками повреждения и относительная площади GFAP-позитивного материала в пирамидном слое гиппокампа крыс с моделируемым стенозом общих сонных артерий

|

Параметр |

Контроль |

Моделируемый стеноз общих сонных артерий |

||||||

|

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

|

|

Удельное количество нейронов с признаками повреждения, % |

8,2 [6,8; 9,7] |

6,8 [4,5; 8,9] |

6,3 [4,6; 9] |

4,4 [2,9; 7,0] |

31,2 [22,4; 41]*** |

10,2 [7,1; 18] |

15 [8,2; 22,1]** |

7,7 [3; 10,2] |

|

Относительная пло щадь ИРМ, GFAP, % |

5,1 [4,2; 6,5] |

4,0 [2,2; 5,0] |

1,5 [1,0; 2,6] |

2,3 [1,8; 2,7] |

9,8 [6,1; 11,3] |

10,3 [7,8; 12,6] ** |

8,1 [5,3; 9,4] *** |

5,6 [5,1; 7] *** |

Примечание: *** p < 0,001 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой, ** р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна – Уитни). Данные представлены в виде медианы с указанием интерквартильного размаха (Me [Q1; Q3]).

Рис. 1. Динамика изменения относительной площади GFAP-позитивного материала при моделировании стеноза общих сонных артерий:

*** – р < 0,001, ** – р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна – Уитни)

Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование СА3 зоны гиппокампа крыс с применением антител против GFAP: А – контрольная группа; Б – группа крыс с моделируемым стенозом общих сонных артерий, увеличение площади и усиление интенсивности ИРМ. Ув. ×400, докраска гематоксилином

Выявленное нами достоверное увеличение относительной площади GFAP-позитивного материала в СА2, СА3 и СА4 пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом сонных артерий свидетельствует об активации астроцитарной глии, что согласуется с литературными данными, описывающими подобный астроглиальный ответ у крыс на различных моделях ишемии головного мозга [8, 9, 11]. Мы полагаем, что в гиппокампе крыс из обеих экспериментальных групп развивается реактивный астроглиоз, имеющий адаптивный характер и направленный на формирование глиального рубца с ограничением зоны поражения, а также и на трофическую поддержку нейронов в условиях ишемии. Выявленное достоверное увеличение удельного количества поврежденнных нейронов в зонах СА1 и СА3 пирамидного слоя гиппокампа крыс свидетельствует о большей чувствительности этих зон к хронической ишемии, вызванной стенозированием сонных артерий по сравнению с зонами СА2 и СА4 [12, 13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при экспериментальном моделировании стеноза сонных артерий в СА2, СА3 и СА4 пирамидного слоя гиппокампа крыс отмечается достоверное усиление экспрессии GFAP, при этом в СА3 увеличение относительной площади GFAP-позитивного материала сопровождается достоверным увеличением количества поврежденных нейронов, что свидетельствует о развитии адаптивных изменений, реактивной активации астроцитов и формировании глиального рубца.

Список литературы Анализ экспрессии GFAP в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

- Hol E. M., Pekny M. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and the astrocyte intermediate filament sys-tem in diseases of the central nervous system // Curr. Opin. Cell. Biol. 2015. Vol. 32. P. 121–130.

- Особенности структурных изменений пирамидного слоя гиппокампа крыс при гравитационном воз-действии в каудо-краниальном векторе с учетом экспрессии GFAP / А. В. Смирнов, М. В. Шмидт, Д. С. Медников [и др.] // Журнал анатомии и ги-стопатологии. 2017. Т. 6, № 2. С. 75–82.

- GFAP is necessary for the integrity of CNS white matter architecture and long-term maintenance of myelination / W. Liedtke, W. Edelmann [et al.] // Neuron. 1996. Vol. 17, № 4. P. 607–615.

- Tayebati S., Tomassoni K. D., Amenta F. Neuroin-flammatory markers in spontaneously hypertensive rat brain: an immunohistochemical study // CNS Neurol. Disord. Drug Targets. 2016. Vol. 15, No. 8. P. 995–1000.

- Особенности экспрессии HSP70, HSP90 и GFAP в гиппокампе крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии / А. В. Смирнов, Д. С. Медников, М. В. Шмидт [и др.] // Клиническая и экспе-риментальная морфология. 2017. Т. 22, № 2. С. 59–64.

- Sofroniew M. V., Vinters H. V. Astrocytes: biology and pathology / M. V. Sofroniew // Acta Neuropa-thology. 2010. Vol. 119. P. 7–35.

- High susceptibility to cerebral ischemia in GFAP-null mice / H. Nawashiro, M. Brenner, S. Fukui [et al.] // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2000. Vol. 20, No. 7. P. 1040–1044.

- Neurogenesis in the striatum of the adult human brain / A. Ernst, K. Alkass, S. Bernard // Cell. 2014. Vol. 156. P. 1072–1083.

- Postinjury inhibition of miR-181a promotes restora-tion of hippocampal CA1 neurons after transient fore-brain ischemia in rats / B. B. Griffiths, Y. B. Ouyang, L. Xu [et al.] // eNeuro. 2019. Vol. 6, № 4.

- Функциональные и морфологические изменения в пирамидном слое гиппокампа крыс при энцефалопатии, вызванной длительными воздей-ствиями гравитационных перегрузок / И. Н. Тюренков, А. В. Смирнов, Д. С. Медников Д. С. [и др.] // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2019. Т. 105, № 3. С. 339–349.

- Release of glial fibrillary acidic protein is related to the neurovascular status in acute ischemic stroke / M. T. Wunderlich, M. Goertler // Eur. J. Neurol. 2006. Vol. 13, No. 10. P. 1118–1123.

- Экспрессия сериновой рацемазы в гиппокампе крыс при моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения / А. В. Смирнов, Д. С. Медников, М. В. Шмидт [и др.] // Вестник волгоградского государственного медицинского университета. 2017. Т. 62, № 2. С. 47–51.

- Морфометрическое исследование пирамидного слоя гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий / Д. С. Медников, А. В. Смирнов, И. Н. Тюренков [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2021. № 2. С. 36–41.