Анализ электрооборудования мобильной почвенно-экологической лаборатории и его вероятной мощности

Автор: Баракин Н.С., Баракина Е.Е.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Энергообеспечение, энергосбережение и автоматизация

Статья в выпуске: 1 (5), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны процесс анализа почвы и применяемое при этом электрооборудование. Все электрооборудование классифицировано по уровню напряжения, частоте, времени работы и номинальной мощности. Проведен анализ вероятности включения и режима работы электроприемников мобильной почвенно-экологической лаборатории. Определен алгоритм расчета и разработана программа определения наиболее вероятной мощности необходимого автономного источника питания. Результаты приведены в виде таблицы и графиков зависимости вероятности включения от вероятной мощности электрооборудования почвенно-экологической лаборатории

Анализ почвы, электрооборудование, вероятность включения, расчетная мощность, автономные источники

Короткий адрес: https://sciup.org/14770052

IDR: 14770052 | УДК: 005.52:621.3:061.62:631.4:504.5

Текст научной статьи Анализ электрооборудования мобильной почвенно-экологической лаборатории и его вероятной мощности

В практической деятельности сельскохозяйственному предприятию часто требуется провести быстрый анализ почв участка или всех посевных площадей. Экспресс-анализ не дает развернутых результатов, таких как лабораторные исследования почв, но позволяет сократить сроки исследований и их стоимость. Качество почв начинают определять с визуального осмотра, в ходе которого определяется типология почвы на сельскохозяйственном участке. Затем производится непосредственный отбор и проведение анализа почвы. Отбор почв может выполняться как для экспресс-анализа почвы, так и для комплексной оценки почвы и может производиться совместно для обоих исследований. Экспресс-анализ почв проводится с использованием портативной экспресс лаборатории, например, SCL-12, SТH, AST и др. Применение фотометрических приборов в таких лабораториях позволяют существенно снизить сроки проведения анализа почвы в полевых условиях.

Отбор проб для агрохимического обследования почв проводят в течение всего вегетационного периода мобильной почвенноэкологической лаборатории. На полях, участках сенокосов, пастбищах, лесных питомниках, где доза внесенных минеральных удобрений по каждому их виду составляла более 90 кг действующего вещества на 1 га, пробы отбирают спустя 2 месяца после внесения удобрений [5,6].

Для учета показателей плодородия сроки определены следующие: 1 раз в 15 лет сбор и анализ данных общих показателей - мощность гумусового горизонта, уклоны поверхности, название почвы, включая почвообразующую породу и др., 1 раз в 5 лет сбор данных физических и химических показателей: плотность почвы, кислотность, щелочность, содержание подвижного фосфора, содержание макро- и микроэлементов (Са, Mg, Zn, Cu, Mo, S, В), содержание минеральных форм азота и др. [1]

Образцы пахотного слоя для детального исследования обычно отбирают на мощность этого слоя, обычно до глубины 20 см. В специальных исследованиях образцы берут из слоев 0 – 20, 20 – 40 и 40 – 60 см. Для агрохимического обследования обычно отбирают образцы почвы на глубину до 30 см. Для подробной характеристики почвенного профиля образцы отбирают из почвенных разрезов или буровых скважин сплошной колонкой мощностью по 10 см или 20 см послойно до глубины 2 м и более [7]. Для отбора проб почвы используются пробоотборник почвы – бур.

Существуют ручные пробоотборники, пробоотборники пневматического типа и пробоотборники с электрическим приводом.

Ручные пробоотборники наиболее распространены, т.к. они не требуют дополнительных устройств, имеют небольшую массу и значительно дешевле других пробоотборников. Наиболее распространены следующие типы изделий для отбора почв – буры Эдельмана, ручные пробоотборники марки АМ-6, АМ-26. Бурами часто не получается отобрать пробы почв, в связи с физическими особенностями определенных типов почв (слитых, уплотненных) [12].

В настоящее время самый современный и быстрый пробоотборник гидравлического типа, который монтируется к шасси машины или трактора (рисунок 1). Время цикла взятия пробы составляет 2-5 секунд. Основными их недостатками являются: очень высокая стоимость, сложность в эксплуатации и необходимость в специальной подготовке персонала.

Широко используют электрические сверлильные машины для отбора проб грунта на различную глубину. Как правило, мощность электробуров колеблется от 0,6 до 1,8 кВт с напряжением питания 220 В. Применение их обосновано для почвенных лабораторий, в которых имеется автономный источник для питания лабораторного и вспомогательного оборудования. От него же и получают питание электрические сверлильные машины. Они могут быть в виде ручного инструмента для отбора проб почвы до 1 м, например, сверлильная машина DS-101D мощностью 1,8 кВт, а могут быть в виде сверлильной установки для отбора почвы до 30 см, например сверлильная машина DS-5V 0,6 кВт, рисунок 2.

а)

б)

Рисунок 1 – Почвенный гидравлический пробоотборник Niefeld

N-2005 а) и цилиндрический почвенный бур с бензиновым отбойным молотком б)

Особенностями отбора проб при помощи электрического инструмента являются: низкая стоимость, удобство при использовании (уровень шума ниже, небольшая масса от 3 до 10 кг) в сравнении с приводом от двигателей внутреннего сгорания.

Для деления проб используют различные делители проб. Например, делитель проб Laborette 27 мощностью 90 Вт на напряжение 220 В рисунок 3.

Рисунок 2 – Сверлильные машины: а) DS-101D , б) DS-5V

а)

Почва, взятая в поле,

должна быть высушена до воздушно – сухого состояния. С этой целью ее расстилают на чистой бумаге слоем 0,5–1,0 см, разламывают крупные агрегаты, удаляют корни, новообразования и включения [1].

а) б)

Рисунок 3 – Просеивающая машина AS 400, а) и делитель проб Laborette 27, б)

Применяется микроволновая система подготовки проб, например Multiwave 3000 мощностью 1400 Вт, на напряжение 220 В и частоту 50 Гц, которая позволяет произвести высушивание образца, при этом действие происходят при высокой температуре и давлении. Подготовка проб образцов длится от 20 до 45 минут.

Высушенный образец почвы просевают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Просеивающие машины AS 400 control мощностью 125 Вт на напряжение 220 В, частоту 50 Гц используются для рассева сухих материалов с контрольными ситами диаметром до 400 мм (рисунок 3, а)). Равномерное циркулярное и горизонтальное движение обеспечивает хорошее разделение просеиваемого материала.

Для проведения точного анализа почвы в полевых условиях с минимальными затратами времени и снижения трудозатрат применяются разнообразные электронные устройства и электрооборудование.

а)

б)

Рисунок 4 – Вибратор сосудов: а) LOIP LS-110 (ЛАБ-ПУ-01), б)

ПЭ-6410

Перемешивание жидкостей одновременно в нескольких сосудах осуществляется вибраторами с подогревом платформы: LOIP LS-110 (ЛАБ-ПУ-01) объемом от 50 до 2000 мл мощностью 250 Вт, вибратор ПЭ-6410 объемом 100 - 1000 мл мощностью 300 Вт обеспечивает равномерное перемешивания реактивов в колбе (рисунок 4).

Для подогрева колб применяют нагреватели, которые обеспечивают равномерный, быстрый нагрев жидкостей и точное поддержание температуры за счет применения пропорционально- интегрального регулятора, имеющего обратную связь с контрольной термопарой и плавную регулировку температуры.

Сушка посуды, пробирок, колб производится сушильными устройствами. Обычно происходит одновременная сушка крупных единиц (колбы, стаканы) и мелких единиц лабораторной посуды (пробирки).

Для исследования влажности почвы используют электрометрические, весовые (гравиметрические), тензиометрические и радиометрические методы.

Наиболее распространенными являются весовые методы, при которых происходит сушка образца почвы в сушильном шкафу при 105° до постоянной массы. Сушильные шкафы также применяются для сушки, подогрева, прокаливания и испытания различных материалов в воздушной среде. Как правило, они оснащены программными терморегуляторами с точностью поддержания температуры ±1 °С, мощностью – 1,1 кВт.

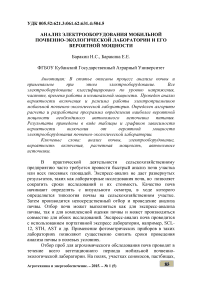

Проанализировав электроприемники, мы построили график электрической нагрузки для технологического процесса отбора проб и анализа почвы, но с определенной вероятностью возможного случайного включения однофазного электрифицированного оборудования. Это необходимо учитывать при определении режима работы генератора автономного источника (рисунок 5).

Кроме того, для исследования показателей плодородия почвы используются различные электронные приборы, обладающие небольшой мощностью и питающиеся от аккумулятора, но требующие качественную электроэнергию в соответствии с ГОСТом [4], такие как магнитные мешалки, мощность которых колеблется от 10 до 30 Вт, требующие питание через стабилизатор напряжения 220 В; вытяжные шкафы, мощность которых варьируется от 30 до 400 Вт; титраторы мощностью 10-20 Вт; портативные pН–метры, кондуктометры, фотометры, полярографы, лабораторные электрические весы и др.. Электрооборудование, используемое в мобильной почвенной лаборатории, перечислено в таблице 1.

Таблица 1 – Электрооборудование мобильной почвенной лаборатории.

|

№ |

Наименование электроприемника |

Номинальн ое напряжение , В |

Кол-во |

Вероятнос ть включения |

Время работы, час |

Номинальная мощность, Вт |

||

|

Минималь ная |

Максима льная |

Средняя |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Работа возможных токоприемников с 8 00 до 12 00 |

||||||||

|

1 |

Просеивающие машины |

220 |

2 |

0,6 |

90 |

100 |

200 |

150 |

|

2 |

Мешалки с верхним приводом |

220 |

2 |

0,7 |

110 |

1 |

153 |

77 |

|

3 |

Мельницы |

380 |

2 |

0,7 |

50 |

100 |

1000 |

550 |

|

4 |

Сверлильная машина |

220 |

2 |

0,9 |

180 |

600 |

1800 |

1200 |

|

Возможная работа токоприемников во время обеда с 12 00 до 13 00 |

||||||||

|

5 |

Микроволновая подготовка проб |

220 |

1 |

0,8 |

60 |

700 |

3000 |

1850 |

|

Работа возможных токоприемников с 13 00 до 17 00 |

||||||||

|

6 |

Магнитная мешалка без подогрева |

220 |

3 |

0,3 |

40 |

2 |

70 |

36 |

|

7 |

Микроскоп |

220/12 |

2 |

0,1 |

45 |

20 |

30 |

25 |

|

8 |

РН-метры |

220/12 |

2 |

0,1 |

30 |

5 |

20 |

12,5 |

|

9 |

Многоместные магнитные мешалки |

220 |

1 |

0,3 |

40 |

2 |

22 |

12 |

|

10 |

Сушильное устройство |

220 |

1 |

0,75 |

150 |

570 |

1100 |

785 |

|

11 |

Бидистиллятор |

380 |

1 |

0,75 |

150 |

800 |

2000 |

1400 |

|

12 |

Микро центрифуги |

220 |

1 |

0,3 |

30 |

95 |

625 |

360 |

|

13 |

Диспергатор |

220 |

2 |

0,3 |

40 |

20 |

125 |

72,5 |

|

14 |

Магнитная мешалка с подогревом |

220 |

1 |

0,3 |

50 |

2 |

600 |

301 |

|

15 |

Вибратор |

220 |

2 |

0,7 |

150 |

250 |

300 |

275 |

|

16 |

Нагреватель колб |

220 |

1 |

0,6 |

150 |

500 |

900 |

700 |

|

17 |

Электроплита |

220 |

1 |

0,6 |

150 |

800 |

2600 |

1700 |

|

18 |

Делитель проб |

220/12 |

3 |

0,3 |

30 |

30 |

120 |

75 |

|

Работа случайных включенных токоприемников во время работы всей смены |

||||||||

|

19 |

Освещение люминесцентное |

220 |

1 |

0,95 |

480 |

18 |

36 |

27 |

|

20 |

Дополнительное электрооборудовани е |

220 |

- |

0,5 |

480 |

10 |

400 |

205 |

|

21 |

Суммарная мощность всех электроприемников |

4625 |

15001 |

9813 |

||||

Рисунок 5 – График возможных подключений нагрузки к автономному источнику согласно технологическому процессу отбора и анализа почвы

В соответствии с [11] для составления графика электрических нагрузок собираются исходные данные для расчета на основании полученных от технологов, операторов и других специалистов таблиц- заданий на проектирование электротехнической части и согласно справочным материалам, в которых приведены значения коэффициентов использования и реактивной мощности для индивидуальных электроприводов.

Проблема определения расчетных электрических нагрузок возникает при числе электроприемников более трех, так как расчетный ток и расчетная мощность не могут находиться по упрощенным выражениям как сумма номинальных токов и мощностей отдельных электроприемников.

Когда мы имеем дело более чем с тремя электроприемниками, разнородными по мощности и режиму работы, суммарная их нагрузка образует общую величину, которая может быть представлена в виде графика мощности или тока в зависимости от времени.

Существенное влияние на формирование графика нагрузок для почвенно- экологической лаборатории оказывает случайный фактор включения электроприемника, так как последовательность проведения почвенного мониторинга не описана в нормативных документах [11], то возможны различные варианты включения электроприемников.

Анализ электроприемников передвижной почвенной лаборатории показал, что в формировании общей нагрузки могут участвовать электроприемники с фиксированным временем работы и случайно включаемые, причем последние в значительной степени преобладают над первыми.

Исходными данными для расчета являются: потребляемая активная мощность Р, вероятность р, и длительность работы t. В случае независимости включения электроприемников друг от друга в пределах одного получасового интервала вероятность одновременной работы равна [3].

Pn, = P 1 P 2 - P n ГГ ^ к , к = 1

q k = 1 - P k ,

где n – количество электроприемников.

Число возможных комбинаций одновременно включаемых потребителей

n к =2

i = 1

n !

i !( n - i )

Применяя (1) и (2), можно рассчитать вероятности всех возможных сочетаний одновременно работающих электроприемников. Каждой комбинации соответствует своя суммарная мощность.

P n = P ^1 + P ^tX +- P ^ t n. .

-

2 1 30 2 30 n 30

Таким образом, с помощью выражений (1), (2) и (4) можно рассчитать все возможные для конкретного набора электроприемников значения суммарной мощности и вероятности появления этих значений. Если одно и то же значение может создаваться разными комбинациями электроприемников, вероятность появления такой мощности находят как сумму вероятностей всех комбинаций, создающих данное значение [3].

Учитывая данные технологического процесса отбора и экспресс-анализа почвы, задаем временной период более чем 0,5 часа – 4 часа и 1 час и наиболее вероятное время работы каждого электроприемника. Вероятность включения задаем для отрезков времени (800-1200, 1200-1300, 1300-1700) часов, так как возможны отклонения от заданного графика работы. Например, отбор почвы может не завершиться до 1200 и продолжиться далее, при этом появляется меньшая по величине вероятность включения почвенных пробоотборников. Разработанная программа расчета опробована, работоспособна и получено свидетельство на программный продукт №2012615763 [8].

Из теории вероятностей следует, что распределение мощности с числом электроприемников более 30 подчиняется нормальному закону. Суммарную максимальную мощность выбирают в соответствии с принципом практической уверенности, исходя из которой, выбирают максимум из суммарных мощностей с вероятностью более чем 0,05.

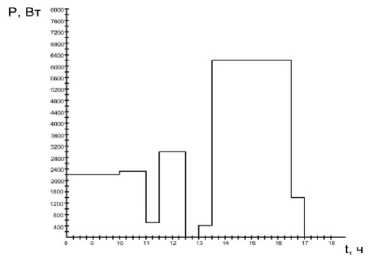

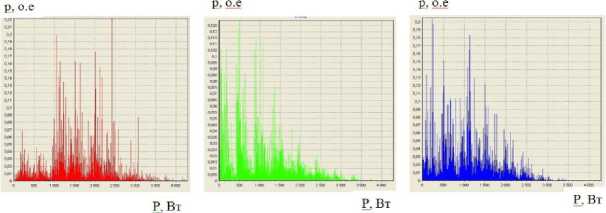

Расчетные графики (рисунок 6) показывают возможные случайные включения однофазной нагрузки, что может привести к загруженности одной фазы и появлении значительного несимметричного напряжения на других. Из полученных расчетных графиков видно, что включение однофазного электрооборудования носит случайный характер, и максимальная мощность их не превышает 3,1 кВт, а наиболее вероятная мощность составляет 2,5 кВт. Мощность трехфазная не превышает 2 кВт. Уровень напряжения электроприемников 220 и 380 В, частотой тока 50 Гц.

Рисунок 6 – Результат расчета подключаемой мощности электроприемников передвижной лаборатории в зависимости от вероятности включения в период с 800 до 1200, с 1200 до 1300 и с 1300 до 1700

Требования качества электроэнергии для автономных источников известны из ГОСТа [4]. Однако, в почвенно-экологической лаборатории возможны включения однофазной нагрузки единичной мощности до 3,1 кВт к генератору, что приводит к несимметрии по фазам, отклонению напряжения и т.д., и может повлиять на работу лабораторного оборудования и внести погрешность при анализе, прервать опыты или испортить пробу. Поэтому для питания трехфазного и однофазного электрооборудования необходимо использовать технические решения автономных источников с улучшенными стабилизирующими свойствами [2, 9, 10].

Annotation: This article describes the process of soil analysis and applied electrical equipment. All electrical equipment is classified by the level of voltage, frequency, action period and power ratings. The analysis of the probability turning and mode of operation of the receivers of the mobile soil and environmental laboratory. The algorithm of calculation and developed the program to determine the most probable power required independent source voltage is worked out. The results are shown in the form of tables and graphs according to the probability turning of the probable electrical power soil and environmental laboratory

Список литературы Анализ электрооборудования мобильной почвенно-экологической лаборатории и его вероятной мощности

- Баракина Е.Е. Агроэкологическое состояние плодородия чернозема выщелоченного западного предкавказья при возделывании сельскохозяйственных культур: автореферат дис. канд. с.-х. наук/Е.Е Баракина -Краснодар, 2011.-24 с.

- Богатырев Н.И. Методика расчета и результаты лабораторных испытаний асинхронного генератора с модулированной обмоткой статора/Н.И. Богатырев, О.В. Вронский, Н.С. Баракин и др. -(Тр./Куб. ГАУ; Вып. № 3(24). -Краснодар, 2010. -С. 164 -168).

- Гунов И.О. Определение максимума нагрузки группы кратковременно работающих электроприемников/И.О. Гунов, В.В. Картавцев//Техника в сел. хоз-ве. -2002. -№5. -С. 24-26

- ГОСТ Р54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. -Введ. 01.01.2013. -М.: Технический комитет по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств», 2010 -15 с.

- ГОСТ 28168-89 Отбор почв. -Введ. 01.04.1990. -М.: Государственный агропромышленный комитет СССР, 1989. -6 с.

- Державин Л.М. Научно-методическое обеспечение комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения/Л.М. Державин//Плодородие. -2010. -№ 6. -С. 6-9.

- Коробской Н.Ф. Биологическая активность чернозёма выщелоченного западного предкавказья под озимой пшеницей/Н.Ф. Коробской, В.Н. Слюсарев, Е.Е. Баракина, А.А. Швец//Труды Кубанского государственного аграрного университета. -Краснодар: Кубанский ГАУ, 2012. № 2. С. 232.

- Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2012615763 Расчет мощности генератора по вероятности подключения электрических нагрузок/Богатырев Н.И., Баракин Н.С., Нетребко Д.С. (РФ) заявитель и патентообладатель Кубанский ГАУ -№ 2012613255; Заявл. 24.04.2012; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.06.2012.

- Патент 2475927, МПК H02K 17/14, H02 K 3/28 Двухполюсная статорная обмотка асинхронного генератора/Богатырев Н.И., Ванурин В.Н., Баракин Н.С. и др. (РФ) заявитель и патентообладатель КубГАУ. -№ 2010131644/07; Заявл. 27.07.10; Опубл. 20.02.2013; Бюл. № 5. -7 c.: ил.

- Патент 2457612, H02 P9/46 Устройство для регулирования и стабилизации напряжения многофункционального автономного асинхронного генератора / Богатырев Н.И., Баракин Н.С., Попов А.Ю. и др. (РФ) заявитель и патентообладатель КубГАУ. -№ 2011110023/07; Заявл. 16.03.2011; Опубл. 27.07.2012; Бюл. № 21. -7 c.

- РД 34.20.178. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения. -введ. 1982.01.01. -М.: Минэнерго СССР, 2009 -67 с.

- Швец Т.В. Гумусное состояние чернозема выщелоченного в агроэкологическом мониторинге равнинного агроландшафта западного предкавказья/Т.В. Швец, Е.Е. Баракина//Труды Кубанского государственного аграрного университета. -Краснодар: Кубанский ГАУ, 2011. № 30. С. 114 -118.