Анализ качества трудовой жизни в современной России

Автор: Кузьминова Т.В., Игнатенко М.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Общие вопросы труда и занятости в современных условиях

Статья в выпуске: 8 (150), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ качества трудовой жизни в современной России с позиции историко-культурных особенностей условий его формирования. Оценка влияния факторов качества трудовой жизни на производительность труда, занятость и безработицу проведена с использованием математического моделирования

Качество трудовой жизни, общественная производительность труда, занятость, безработица, нейросетевое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143181926

IDR: 143181926

Текст научной статьи Анализ качества трудовой жизни в современной России

Основным отличием человеческого общества от любой другой биологической популяции является сознательное отношение к труду. Животные, даже самые трудолюбивые, трудятся на основе инстинкта.

Объективный экономический закон роста потребностей человека определяет постоянное стремление к производству большего количества разнообразных товаров и услуг, что невозможно без роста производительности труда.

Возможность ощутимого роста производительности труда была получена человечеством с усилением разделения труда, приведшим, наряду с появлением наемного работника и работодателя, к бурному развитию капитализма.

Первая книга бессмертного сочинения классика политэкономии Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) начинается со слов: «Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда».

Однако тот же процесс привел к отчуждению труда, о котором в 1844 году в Парижских экономическо-философских рукописях писал К. Маркс.

Рабочий – это отчужденная личность, он не принадлежит себе, не только его труд, но и в значительной степени его личность принадлежит не ему. Вместе с отчуждением труда происходит отчуждение личности, поскольку труд – это одна из возможностей выражения личности. Теряя контроль над трудом, он теряет контроль над собой. Но Маркс подчеркивал, что речь идет именно о положении пролетариата на производстве. Для Маркса пролетарий не являлся потребителем, он, прежде всего, производитель. Это соответствовало ситуации капитализма 19 века. Тогда потребляли средние классы, мелкая буржуазия. А рабочий класс жил на нищенскую зарплату и на рынке всерьез не вступал в качестве потребителя товаров [1, C. 125].

Отсутствие привычки к потреблению, среди прочих причин, привело к Великой депрессии начала 20 века, явившейся кризисом перепроизводства (в отличие от него современный финансово-экономический кризис является кризисом перепотребления). Передовые страны в качестве одной из антикризисных мер использовали увеличение длительности обучения студентов в Высших учебных заведениях, что не замедлило вылиться в научно-техническую революцию середины 20 века.

Научно-техническая революция, в свою очередь, вызвала дефицит высококвалифицированных кадров, и в 50-е годы центр тяжести исследований сместился с процессов использования имеющейся рабочей силы на процессы создания качественно новой рабочей силы. Структурные изменения в совокупной рабочей силе, интерес к факторам экономического роста и экономической динамике явились причинами возникновения и развития теории человеческого капитала [2, C. 12].

Этот процесс усилил отчуждение труда от процесса производства и очень быстро работодатели столкнулись с проблемой невозможности роста производительности труда с помощью существующих методов управления работниками.

Попытки найти способы роста производительности труда в условиях НТП привели к введению в научный оборот понятия «качество трудовой жизни (КТЖ)» и разработке теоретических основ нового направления экономики труда.

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, обеспечивающих оптимальное использование человеческого капитала. Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону любые параметры, влияющие на деятельность людей. Это включает, например, участие работников в управлении, их обучение, подготовку руководящих кадров, реализацию программ продвижения по службе, обучение работников методам более эффективного общения и поведения в коллективе, совершенствование организации труда и др. В результате каждый отдельно взятый работник получает максимальное развитие, а организация – высокий уровень производительности труда и максимальную прибыль.

КТЖ представляет собой деятельность организации, направленную на удовлетворение потребности ее работника, путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник получает полный доступ к процессу принятия решений, определяющих его жизнь на работе [3].

Обоснование концепции «качество трудовой жизни» было осуществлено в США и странах Западной Европы в 70-е годы прошлого столетия в связи с необходимостью коренных изменений в условиях труда, его мотивации, взаимоотношений работника и предприятия.

Официальное признание концепции можно связать с созданием в США государственных, общественных и частных организаций, которые стимулировали и поддерживали внимание к проблеме качества труда: Национальный центр качества трудовой жизни, Институт труда Америки, Огайский центр качества трудовой жизни [8, C. 96-97].

Основными элементами качества трудовой жизни были обозначены следующие [10, C. 14-16]:

-

1. Работа должна быть интересной, т.е. характеризоваться высшим уровнем организации и содержательности труда.

-

2. Работники должны получать справедливое вознаграждение за труд и признание своего труда.

-

3. Работа должна осуществляться в безопасных и здоровых условиях труда.

-

4. Надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но осуществляться всегда, когда в нем возникает необходимость.

-

5. Обеспечение возможности использования работниками социально-бытовой инфраструктуры предприятия, включая бытовое и медицинское обслуживание.

-

6. Участие рабочих в принятии решений, затрагивающих их работу и интересы.

-

7. Обеспечение работнику гарантий работы (правовая защищенность), возможности профессионального роста и развития дружеских взаимоотношений с коллегами.

Интерес к концепции качества трудовой жизни возрос в последние годы в связи с бурным экономическим ростом развитых стран Юго-Восточной Азии и переориентацией системы экономических отношений стран СНГ на рыночную экономику [8, C. 104-105].

Попытка оценить качество трудовой жизни привела к созданию множества систем показателей КТЖ, при этом в качестве самостоятельных направлений исследований выделилась возможность и необходимость построения и исчисления некоего интегрального показателя разработки методов количественного (цифрового) выражения удовлетворенности работников трудом.

При трансформации российской экономики также обострилась проблема снижения производительности труда, однако ее решение является более сложным, чем формирование у работника чувства причастности к производству. Поиски возможно- стей адаптации концепции качества трудовой жизни к российским условиям повысили научный интерес российских исследователей к вопросам увеличения заинтересованности работников в конечных результатах труда и их удовлетворенности трудом.

Как показал известный современный русский философ И.Б. Чубайс, удовлетворенность работника трудом во многом зависит от культурных ценностей общества. Для запада отправной стала пришедшая из Рима идея права, российский приоритет – духовно-нравственная составляющая. Это различие проявляется во многих социокультурных образованиях, включая социально-трудовые отношения.

Понятно, что подобное деление не абсолютно жестко, оно является результатом действия множества причин, сталкивающихся в многомерном историческом пространстве. И на Руси, как минимум со времен Ярослава Мудрого, действовал оригинальных свод законов под названием «Русская правда» (все же «право» исходит у нас от правды, т.е. моральное начало первично), и Запад знает немало мучеников за справедливость. И все же запад Европы с эпохи возрождения, со времени Великих географических открытий утверждал капиталистические отношения.

Испанские конкистадоры привезли в Старый свет так много индейского золота, что это изменило все правила банковско-хозяйственной деятельности. Европейцы впервые стали давать деньги в долг и в кредит под процент. До этого христианство, а ислам и поныне, запрещали подобные действия, лишь иудаизм позволял кредитование клиента в рост.

Столкнувшись с негативным влиянием рынка, Запад уже к началу прошлого столетия разработал механизм сдержек и противовесов, главным компонентом в котором оказалось именно право. Западные государства – это государства правовые. У нас же пока сохраняется нравственный приоритет, за что мы должны благодарить нашу православную церковь. Ее коренное культурологическое качество, ее «снятая сущность» – приоритет нравственного и духовного – в очень специфической форме сохраняло даже искусственно «обезбоженное» советское общество [9, C. 326-331].

Мнение И.Б. Чубайса о различии наших и западных культурных ценностей подтверждается исследованиями других российских ученых, сформулировавших мотивирующие факторы для российских работников:

-

1. Высокая заработная плата не является для российских работников определяющей при выборе работы и не является таким сильным мотивирующим фактором, как для западных работников. Регулярность выплат, хороший уровень заработной платы не являются предметов гордости организаций.

-

2. Величина заработной платы не оказывает никакого влияния на фактор воровства и его наличие.

-

3. Предметом гордости за организацию являются предоставляемые работникам льготы, их гордость прямо пропорциональна количеству предоставленных льгот.

Сложность и динамичность социально-трудовых отношений, формирующих качество трудовой жизни, не позволяет анализировать их в рамках жесткой системной методологии. Значительная роль субъективных оценок при определении степени удовлетворенности работников трудом обосновывает плюралистичность картины социально-экономической системы, в рамках которой проводится оценка качества трудовой жизни.

Многие конфликтные ситуации могут рассматриваться как конфликт интерпретаций, сформированных различными культурами. Интерпретации могут кардинально различаться – так одно и то же событие может восприниматься как терроризм и как борьба за свободу. Совершенно по-разному видят выпуск нового товара дирекция фирмы, менеджеры, отвечающие за снабжение, производство и сбыт, – и конкуренты, поставщики, потребители.

Для анализа таких систем английский ученый П. Чекленд предложил методологию «мягких» систем (ММС), предназначенную для выявления различных точек зрения и постепенного достижения взаимопонимания [5, C. 36-42].

Чекленд привлек внимание к двум альтернативным парадигмам, которые объясняют природу и значение системного мышления. В одном случае действительность рассматривается как системная (системы сотворены природой или человеком) и изучается систематически. В другом случае мир рассматривается как проблематичный, возможно системный, но слабоструктурированный, допускающий много интерпретаций. Реальность такого типа также изучается систематически.

Таким образом, в методологии «мягких» систем сама система рассматривается не как часть реального мира, а как системно-организованный процесс его изучения. При этом системные идеи рассматриваются как потенциально полезные ввиду того, что наше интуитивное знание мира позволяет полагать, что его элементы в значительной степени взаимосвязаны.

Математика, которая, по мнению нашего великого соотечественника начала ХХ века А.А. Богданова, является «наперед развившеюся ветвью управления», отображает эти взаимосвязи через функциональные зависимости переменных-показатели.

В качестве наиболее проблемных показателей качества трудовой жизни современной России выявляются общественная производительность труда, занятость и безработица. Они испытывают на себе влияние практически всех показателей, характеризующих социально-экономическую систему, но наиболее важными среди них являются:

-

• Заработная плата, так как она обеспечивает воспроизводство как самого работника, так и членов его семьи.

-

• Развитие промышленного производства, так как там создаются рабочие места.

-

• Размер назначаемых пенсий. Пенсии выплачиваются из отчислений от заработной платы, следовательно, в условиях общей тенденции старения населения имеют значительное влияние на качество трудовой жизни.

-

• Инвестиции в основной капитал, ответственные не только за экстенсивное расширение производства, но и его интенсивное развитие.

-

• Реальные располагаемые доходы, индекс потребительских цен и динамика оборота розничной торговли, которые обеспечивают уровень потребления работников и членов их семей.

-

• Показатели экспорта, импорта, а также курс доллара, отражающий включение отечественного рынка труда в международный.

В условиях структурных сдвигов социально-экономической системы, которые определяются, в том числе, и включенностью отечественной экономики в мировой финансовоэкономический кризис, построение зависимости между рассмотренными показателями на основе корреляционно-регрессионных методов, наиболее часто используемых в аналогичных случаях, представляется нам некорректным в силу внутренних ограничений, которые имеет корреляционно-регрессионный анализ. Наиболее эффективен он в сравнительно стабильных системах, имеющих неизменные тенденции развития.

В условиях нестабильности хорошо зарекомендовали себя нейросетевые методы построения взаимосвязей между динамическими рядами показателей [3, СC. 266-304; 4, СC. 157-183].

Для анализа качества трудовой жизни современной России использован нейросетевой пакет NeuroPro [3, CС. 169-188], свободно распространяемый в Интернете. Основными достоинствами пакета являются русскоязычность, простота в изучении и использовании, возможность упрощения сети и выявления наиболее (или наименее) значимых входов.

Для построения нейросетевой модели качества трудовой жизни использовались квартальные динамические ряды показателей с 1 квартала 2004 года по 4 квартал 2009 года, построенные по данным Росстата и Центрального банка России:1

Выходные показатели:

Y

1 - общественная производительность труда (ВВП на одного занятого (руб./чел. в кв.)),

Y 2 - занятость (тыс. чел),

Y 3 - безработица (тыс. чел.).

Входные показатели:

X 1 - средняя номинальная начисленная заработная плата (руб./мес.),

X 2

XXX

- индекс промышленного производства (в промиллях к предыдущему периоду), - средний размер назначенной пенсии (руб./мес.),

- инвестиции в основной капитал (млн. руб.),

- реальные располагаемые доходы (в промиллях к предыдущему периоду),

X 6 - индекс потребительских цен (в промиллях к предыдущему периоду),

X 7 - оборот розничной торговли (млн. руб.),

X - экспорт (млн. долл. США),

X - импорт (млн. долл. США),

X 10 - официальный курс доллара на конец периода.

Отличием данного подхода построения выходного показателя от существующих методов построения интегрального показателя качества трудовой жизни является использование вектора, рассматриваемого как единый показатель, но с сохранением возможности отслеживания динамики каждого его элемента в отдельности. При этом исключается внесение дополнительных погрешностей выполнением преобразований над отдельными показателями для построения интегрального.

Для построения нейросетевой модели использовались предлагаемые NeuroPro по умолчанию трехслойные сети, по 10 нейронов в каждом слое. Каждый из алгоритмов обучения сети использовался при заданной погрешности обучающей выборки в 10 и 5 процентов. В качестве экзаменационной выборки рассматривались данные за 2 квартал 2004 года, 3 квартал 2005 года, 4 квартал 2006 года, 1 квартал 2008 года и 2 квартал 2009 года.

Наименьшие значения погрешности показала нейронная сеть, обученная алгоритмом модифицированный партан с 5%-ной погрешностью и показавшая на экзаменационной выборке наименьшую (по отношению к другим сетям) максимальную погрешность 7%.

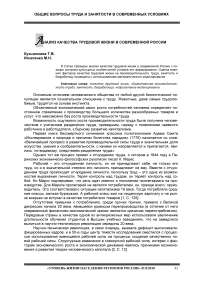

По настроенной нейронной сети имеется возможность оценки силы влияния входных показателей на выходной (который в нашем случае является вектором), что представлено на рис. 1. Влияние входного показателя на выходной лежит в пределах от 0 до 1. Чем ближе значение к 1, тем сильнее влияние входного показателя на выходной.

Из графика, приведенного на рис.1, видно, что наибольшее влияние на качество трудовой жизни в России в 2004-2009 годах оказывал экспорт (сила влияния равна 1). Корни выявленной при помощи модели закономерности уходят в 70-е годы прошлого века.

Начиная с середины 1970-х меняется ситуация на мировом рынке. Первым сигналом становится возвращение в капиталистическую миросистему стран Восточной Европы, начавшееся не в 1989 году, когда распался Варшавский договор, а в 1973 году в связи с нефтяным кризисом.

Рис. 1. Влияние социально-экономических показателей Х 1 – Х 10 на качество трудовой жизни в России в 2004-2009 годах (расшифровка показателей приведена выше по тексту)

Тогда после нефтяного кризиса брежневское руководство СССР приняло стратегическое решение. Стало окончательно ясно, что можно не проводить внутренние реформы, поскольку высокие цены на нефть позволяли ничего не менять – ни в СССР, ни в странах СЭВ.

Советское руководство использовало эту ситуацию, чтобы обеспечить более высокий потребительский стандарт за счет экспорта нефти, газа, сырья. В итоге Советский Союз вернулся в миросистему – в качестве поставщика сырья.

В начале 1970-х годов СССР начал в международном разделении труда выполнять ту самую роль, которая присуща и постсоветской России – поставщика сырья. Но выполнял он ее с неадекватной своему месту экономической системой и политическим статусом: он был слишком развит и силен для этой слабой роли.

Советский Союз перестал существовать, потому что он как социополитическая структура оказался негоден для той новой роли, которую взялся играть в международном разделении труда.

Постсоветские структуры отличаются от классической модели свободного предпринимательства, хотя, в общем, соответствуют динамике позднего корпоративного капитализма. Отличие в том, что модели корпоративного капитализма, которые мы имеем на Западе, все равно вырастали из свободного предпринимательства, а на территории бывшего СССР мы имеет дело с корпоративной моделью, которая вырастает не из свободного предпринимательства, а из государственно организованной экономики [1, C. 301-303].

Нейросетевое моделирование подтвердило тезис о необходимости значительного изменения концепции качества трудовой жизни при ее переносе на российскую почву.

Вторым показателем по силе влияния на качество трудовой жизни оказалась средняя назначенная пенсия (сила влияния равна 0,76) , отражающая увеличение иждивенческой нагрузки на работающее население России.

Пенсионная реформа, давно переросшая в проблему государственного масштаба, безусловно, играет важную роль во всех социально-экономических отношениях нашего общества, и в первую очередь, кроме самих пенсионеров, ее влияние испытывает на себе работающее население (будущие пенсионеры), за счет отчислений от заработной платы которого формируются денежные средства пенсионных фондов.

На третьем месте по силе влияния на качество трудовой жизни – импорт и динамика реальных располагаемых расходов (сила влияния одинакова и равна 0,52). Очевидно, что эти показатели определяют уровень потребления работников и членов их семей, обеспечивая воспроизводство как настоящей, так и будущей рабочей силы. Характерно, что сила влияния уровня средней начисленной заработной платы на качество трудовой жизни – значительно меньше (0,42), что говорит о ее недостаточной роли в формировании уровня жизни работающего населения и, как следствия, населения страны в целом.

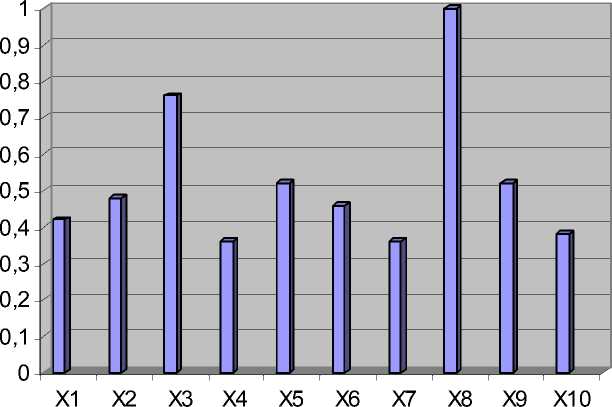

При нашем способе включении в мировую систему средняя зарплата отечественных работников не сопоставима с заработной платой работников развитых стран (рис. 2).

Так, в 2007 году средняя зарплата российского работника была ниже средней зарплаты работников Великобритании в 2,5 раза, частного сектора промышленности Японии – в 4,7 раза, Канады – в 6 раз.

Глобализация – процесс неравномерный. В глобальный мир страны, социальные общности и этносы приходят, находясь на разных этапах своего развития. И это – главная причина возникновения опасностей и рисков, которые сопутствуют процессу глобализации, порождая ее вызовы и «требуя» незамедлительных ответов. Хотя рост торговли и прямых иностранных капиталовложений, несомненно, принес свои выгоды, распределились они весьма дифференцированно, некоторые страны и категории населения оказались обделенными [10, C. 358]. К сожалению, для рыночной России ее статус в современной миросистеме оставляет желать лучшего, что не может не отражаться на качестве трудовой жизни ее работников.

|

□ Германия |

□ Италия (промышленность) |

|

□ Канада |

□ РОССИЯ |

|

■ Великобритания |

□ США |

|

□ Франция |

□ Япония (промышленность) |

Рис. 2. Средняя заработная плата работников стран «группы восьми», в долларах США в месяц 1

Низкий уровень жизни в России подтверждается и структурой потребления ее граждан. Почти четверть доходов в нашей стране (24,8%) тратиться на продукты питания и безалкогольные напитки, тогда как тот же показатель для Италии составляет 12,5%, Японии – 12,2%, Франции – 10,7%, Германии – 9%, , Канады – 7,6%, Великобритании – 7%, США – 6,2%2.

Далее по уменьшению силы влияния на качество трудовой жизни в России идут: индекс промышленного производства по отношению к предыдущему периоду (сила влияния – 0,48), индекс потребительный цен к предыдущему периоду (0,46), официальный курс доллара (0,38), инвестиции в основной капитал и оборот розничной торговли (по 0,36).

Безусловно, целенаправленное воздействие на любой из этих показателей приведет к изменению качества трудовой жизни, однако воздействие на показатели, имеющие большую силу влияния, будет более эффективно и приведет к более значительным результатам.

Более того, необходимо иметь в виду, что воздействие на любой показатель по цепочке взаимосвязей приведет к изменению состояния социально-трудовой сферы в целом.

Таким образом, при разработке системы мероприятий по повышению качества трудовой жизни необходимо в первую очередь учитывать различия в силе влияния факторов на проблемные показатели социально-трудовой сферы.

***

-

1. Караглицкий Б.Ю. Марксизм: Не рекомендовано для обучения. – М.: Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.

-

2. Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала. – Новосибирск, 2000.

-

3. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001/

-

4. Кузьминова Т.В.Стратегия управления безработицей в России на современном этапе (системный подход). – Калуга: изд-во РИА «ВАШ ДОМ», 2003.

-

5. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие для высших учебных заведений. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.

-

6. Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. М.: РИЦ ИСЭПН, - 2003.

-

7. Третьяк С. Качество трудовой жизни: как его измерить и как обеспечить в сфере услуг. Журнал «Бизнес-консалтинг», № 3.

/ http://www.megatavr.ru/article/ businessconsult-ing/No3/manage/kachestvo/index.htm

-

8. Цыганков В.А. Качество трудовой жизни: экономическая природа, механизм формирования. / Дисс. д.э.н. – М.: НИИ труда, 2007/

-

9. Чубайс И.Б. Разгаданная Россия: (что же будет с Родиной и нами): опыт философской публицистики. – М.: АиФ Принт, 2005.

-

10. Seashore St.E. The Future of Work: How It May Change and What It May Mean // Indaslrial and Labor Relations Report. Fall 1975.

-

Список литературы Анализ качества трудовой жизни в современной России

- Караглицкий Б.Ю. Марксизм: Не рекомендовано для обучения. - М.: Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005.

- Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала. - Новосибирск, 2000. EDN: RWNZST

- Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001.

- Кузьминова Т. В.Стратегия управления безработицей в России на современном этапе (системный подход). - Калуга: изд-во РИА «ВАШ ДОМ», 2003.

- Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие для высших учебных заведений. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Логос, 2001.