Анализ кинематического баланса при эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов с различными патологическими формами дегенеративно-дистрофических заболеваний

Автор: Минасов Б.Ш., Якупов Р.Р., Акбашев В.Н., Валеев М.М., Минасов Т.Б., Каримов К.К., Ахмельдинова А.А., Мавлютов Т.Р.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 2 (60), 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки кинематического баланса у пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава на различных стадиях хирургического лечения и реабилитации. Основной целью работы является анализ механизмов компенсации после эндопротезирования, динамики восстановления функционального состояния и факторов, влияющих на двигательную активность пациентов.Методы: В исследовании приняли участие 710 пациентов, разделённых на две группы в зависимости от применяемых терапевтических методов. Для оценки функционального состояния использованы стабилометрия, подография, гониометрия, электромиография и статистический анализ. Оценка кинематических показателей осуществлялась на основе анализа фаз ходьбы и параметров постурального контроля.Результаты: Проведённое исследование показало, что эндопротезирование тазобедренного сустава способствует восстановлению кинематического баланса, снижению болевого синдрома и улучшению функциональных показателей. Однако у пациентов с посттравматическими изменениями отмечены остаточные функциональные ограничения. Индивидуализированные реабилитационные стратегии, включающие биомеханический анализ и 3D-моделирование, позволили достичь лучших результатов по сравнению с традиционными методами.Заключение: Полученные данные подтверждают необходимость персонализированного подхода к реабилитации пациентов с эндопротезированием тазобедренного сустава. Детальное изучение биомеханических характеристик и оптимизация реабилитационных программ позволяют повысить эффективность медицинских вмешательств и улучшить качество жизни пациентов.

Кинематический баланс, эндопротезирование тазобедренного сустава, биомеханический анализ, функциональная реабилитация, стабилометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142245482

IDR: 142245482 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2025-2-30-44

Текст научной статьи Анализ кинематического баланса при эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов с различными патологическими формами дегенеративно-дистрофических заболеваний

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Современная цифровая революция оказала значительное влияние на развитие медицинской науки, в том числе на исследования в области патологии опорно-двигательной системы [1]. Применение передовых технологий обработки больших массивов данных позволило значительно углубить понимание механизмов адаптации организма, выявить ранее недооценённые аспекты функциональных нарушений и предложить новые пути их коррекции [2,3]. За последние десятилетия всё больше внимания уделяется биомеханическим исследованиям, кинематическому анализу и персонализированному подходу в медицине, направленному на возвращение пациентам двигательной активности.

Исследование кинематического баланса у пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава является одним из ключевых направлений современной травматологии и ортопедии [4,5]. Нарушения биомеханики движений, обусловленные дегенеративными и посттравматическими изменениями суставов, приводят к стойким функциональным ограничениям, развитию болевого синдрома и снижению качества жизни[6]. Наиболее эффективным методом хирургического лечения в таких случаях является эндопротезирование тазобедренного сустава, которое позволяет восстановить нормальный двигательный стереотип и компенсировать утраченные функции [7]. Однако, несмотря на высокую эффективность данной методики, остаются нерешёнными вопросы, касающиеся индивидуальных особенностей восстановления кинематического баланса, степени адаптации пациента к искусственному суставу и влияния различных факторов на долгосрочные результаты эндопротезирования.

В связи с этим возрастает потребность в разработке комплексных подходов к оценке функционального состояния пациентов на разных этапах лечения и реабилитации [8]. Ключевую роль в этом процессе играет анализ фаз опоры и ходьбы, позволяющий выявить биомеханические закономерности адаптации пациента, оценить эффективность хирургического вмешательства и определить оптимальные стратегии восстановления [9,10]. Различные нозологические формы поражений тазобедренного сустава изучаются в контексте их влияния на двигательную активность, что позволяет разрабатывать инновационные подходы к лечению и реабилитации пациентов[11].

В данной работе проводится исследование кинематического баланса у пациентов с декомпенсированными деструктивно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава в до- и послеоперационный период эндопротезирования. Основное внимание уделено вопросам диагностики, мониторинга функциональных изменений и прогнозирования исходов лечения на основе объективных биомеханических показателей. Полученные данные позволят усовершенствовать методы реабилитации и повысить эффективность медицинских вмешательств, направленных на восстановление качества жизни пациентов.

Цель исследования

Настоящее исследование направлено на оценку кинематического баланса у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава на разных стадиях хирургического лечения и последующего реабилитационного периода. В рамках анализа изучались механизмы компенсации после эндопротезирования, динамика восстановления функ- ционального состояния и ключевые факторы, влияющие на двигательную активность.

Материалы и методы

Исследование осуществлялось на базе кафедры травматологии и ортопедии, охватывая 710 пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава. В зависимости от применяемой терапевтической методики пациенты были разделены на две категории: первая группа-исследования (N=304) проходила комплексное лечение с детализированным анализом состояния соединительной ткани, тогда как вторая группа-сравнения ( n=406 ) получала традиционную схему терапии (см. таблицу 1). В каждой из групп выделены три подгруппы: пациенты с первичным остеоартрозом, пациенты с идиопатическим асептическим некрозом головки бедренной кости и лица, перенесшие посттравматические повреждения тазобедренного сустава, что позволило провести детальный анализ особенностей течения заболевания и эффективности применяемых лечебных подходов в зависимости от нозологической формы патологии. Распределение пациентов по группам представлено в таблице 2.

Лечебно-диагностические мероприятия соответствовали международным этическим нормам и проводились только с информированного согласия участников исследования.

Выбор представленных нозологических форм обусловлен их высокой частотой встречаемости среди пациентов с тяжелыми поражениями тазобедренного сустава, сходными клиническими проявлениями и унифицированными подходами к диагностике. В каждом случае отмечались специфические патогенетические изменения, включающие нарушение состава и свойств синовиальной среды, поэтапное прогрессирование патологического процесса и характерные механизмы саморегуляции. Всем пациентам было назначено единое стандартизированное лечение, основанное на методике эндопротезирования сустава. Различия между подгруппами анализировались с точки зрения влияния физиологических характеристик организма на процесс адаптации к имплантату, а также особенностей компенсаторных механизмов, проявляющихся как на уровне локальных тканей, так и в масштабах всего организма.

На момент оперативного вмешательства средний возраст пациентов, включенных в исследование, составлял 54,5 года. Женщины среди обследуемых составляли 55,23% от общей выборки. В 81,97% случаев (582 пациента) выполнено одностороннее эндопротезирование тазобедренного сустава, тогда как 18,03% (128 пациентов) перенесли двустороннюю замену сустава, в общей сложности было проведено 838 хирургических вмешательств. Восстановительная динамика анализировалась на различных этапах – в предоперационный период, затем через 3 и 6 месяцев после вмешательства, а также в долгосрочной перспективе, охватывающей период от 1 до 5 лет после операции.

Таблица 1

Различия в лечебных подходах между группой исследования и группой сравнения

|

Этап исследования |

Группа исследования |

Группа сравнения |

|

Доппера-ционный период |

Системная оценка, перипе-рационная реабилитация, объмемное комбинированное 3D-моделирование и предоперационное планирование(TraumaCad) |

Оценка исходного состояния |

|

Интраоперационный период |

Механическая навигация, акустический анализ установки компонентов |

Стандартная технология эндопротезирования |

|

Послеоперационный период |

Индивидуальная программа реабилитации, CPM-терапия, биологическая обратная связь |

Традиционная медикаментозная терапия и реабилитация |

|

Оценка результатов |

Сравнительный анализ исходов |

Таблица 2

Распределение исследуемых пациентов по группам

|

Нозологическая форма |

Классификация МКБ-10 |

Группа исследования (n=) |

Группа сравнения (n=) |

|

Первичный остеоартроз ТБС |

M16.0. M16.1. |

179 |

249 |

|

Асептический некроз головки бедра |

M87.0 |

73 |

98 |

|

Посттравматические поражения ТБС |

M16.5. M84.1 M87.2 |

52 |

59 |

|

Итог: |

304 |

406 |

|

Таблица 3

Распределение пациентов по подгруппам

|

Группа |

Нозологическая форма |

Средний возраст (лет) |

Женщины (%) |

Мужчины (%) |

|

Сравнения |

ОА |

60,7±7,1 |

74,3% |

25,7% |

|

АНГБ |

43,4±8,5 |

29,6% |

70,4% |

|

|

ПТП ТБС |

58,4±11,6 |

57,6% |

42,4% |

|

|

Исследоавния ОА |

61,1±7,6 |

76,0% |

24,0% |

|

|

АНГБ |

44,3±7,8 |

34,3% |

65,7% |

|

|

ПТП ТБС |

59,2±10,4 |

59,6% |

40,4% |

|

Оценка кинематического баланса

Исследование кинематического баланса пациентов с декомпенсированными дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава осуществлялось с применением современных биометрических методов анализа фаз опоры и ходьбы. В рамках комплексной диагностики использовались стабилометрия, статическая и динамическая подография, оптическая топография, гониометрия и электромиография.

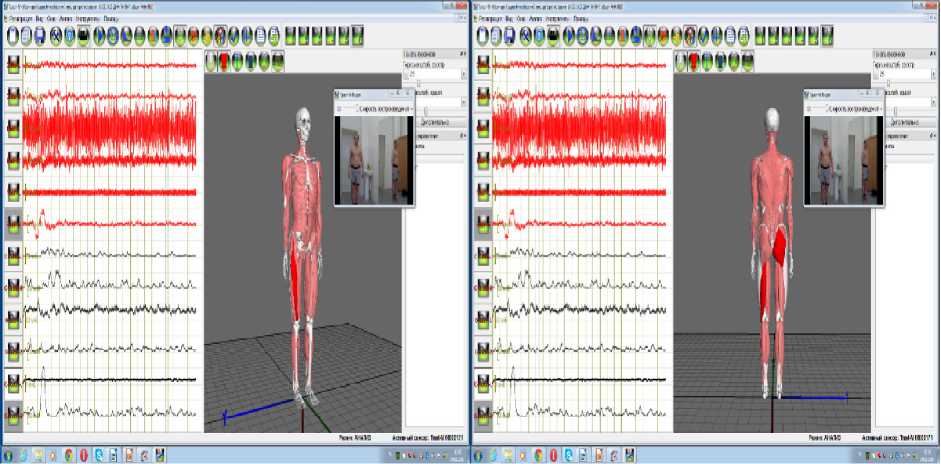

Стабилометрия

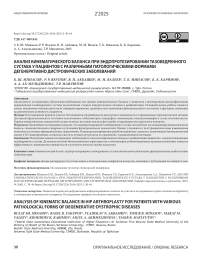

Оценка постурального контроля осуществлялась с использованием специализированного стабилометрического комплекса ST-150 («Биомера»). В рамках тестирования пациенты находились в вертикальном положении и выполняли стандартные пробы как с открытыми, так и с закрытыми глазами. В про- цессе анализа фиксировались изменения векторного смещения центра давления, параметры стабилизации, амплитудные характеристики колебаний, кинезиологическая активность, а также уровень энергоэффективности, необходимый для поддержания устойчивой позы (рисунок 1).

Анализ распределения нагрузки при ходьбе

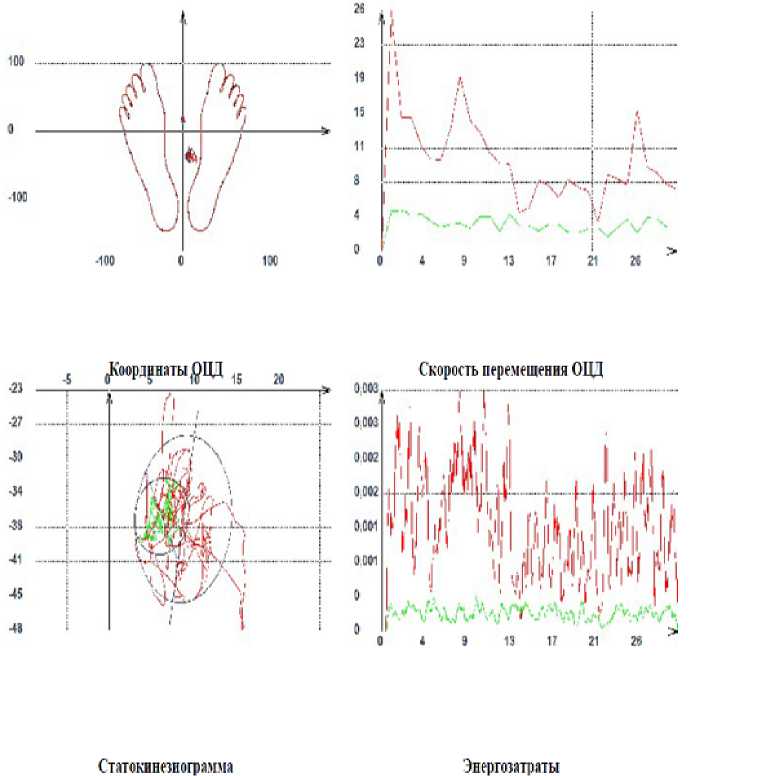

Для изучения особенностей ходьбы использовался подо-графический метод, реализованный посредством платформы «Диаслед-Скан». Данный подход позволял регистрировать динамику давления стопы на опорную поверхность, выявляя характер распределения нагрузки в различных фазах шага. Анализ включал исследование временных характеристик контакта с опорой, выявление зон перегрузки и асимметрии движений. (рисунок 2).

Рисунок 1. Женщина, 67 лет; установлен диагноз остеоартроз правого тазобедренного сустава третьей стадии согласно классификации Kellgren-Lawrence. Кинематическая оценка постурального контроля на основе анализа статокинезиограммы спустя три года после выполнения артропластики правого тазобедренного сустава.

Рисунок 2. Мужчина, 52 года; диагностирован остеоартроз тазобедренных суставов четвертой стадии согласно классификации Kellgren-Lawrence. Оценка функционального состояния выполнена с использованием подографического исследования через три года после проведения эндопротезирования.

Измерение угловых параметров движений и мышечной активности

Оценка характеристик походки проводилась с использованием высокоточного диагностического оборудования «Траст-М», разработанного для комплексного мониторинга, коррекции и восстановления двигательных функций у пациентов. В его состав входили гониометрия, предназначенная для анализа кинематических характеристик шага, ихнометрия, позволяющая изучать пространственные параметры движений, динамометрия для фиксации реакции опорной поверхности, а также подометрия, используемая для оценки временных характеристик шага.

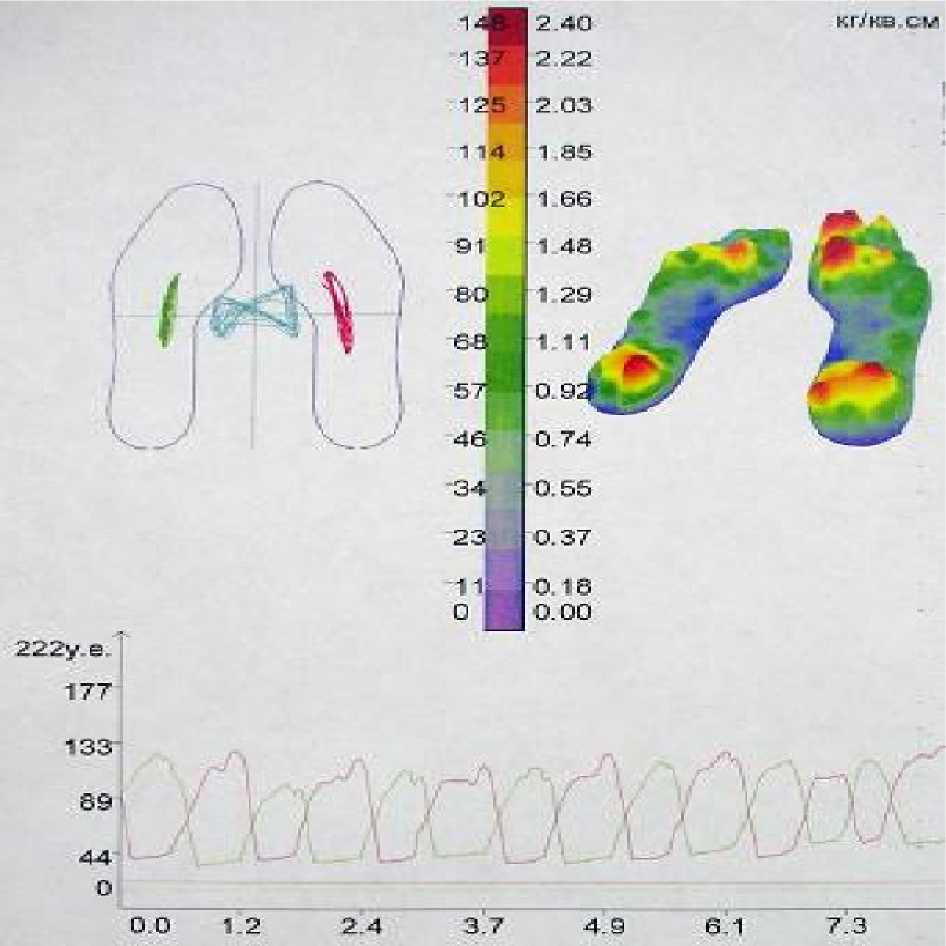

В процессе исследования использовались трехосевые гироскопические сенсоры, фиксирующие показатели угловой скорости в ортогональных плоскостях (X, Y, Z). Измерения выполнялись как во время естественного передвижения, так и при выполнении тестовых упражнений, включающих ходьбу с наибольшей возможной скоростью и передвижение с предельным сгибанием бедра.

Для детального изучения кинематических особенностей дополнительно проводилась видеорегистрация двигательной активности пациента, позволяющая анализировать параметры полного цикла шага (ЦШ), временные характеристики фаз опоры и переноса, показатели двойной опоры (общая продолжительность, начальный и завершающий этапы), показатели продолжительности одноопорного контакта (ОО), момент наступления второго этапа двойной опоры, а также уровень асимметрии шага.

Дополнительно, с использованием гироскопических сенсоров фиксировались пространственные перемещения крестца, тазобедренного и коленного суставов, а также амплитуда их движений. В рамках исследования были проанализированы основные характеристики шага, включая продолжительность полного цикла, временные параметры фаз опоры и переноса, а также показатели двойной опоры — её общий временной интервал, начальный и конечный этапы. Дополнительно изучалась длительность одноопорного контакта, момент начала второго этапа двойной опоры и уровень асимметрии шага. Пространственные изменения в области крестца, тазобедренного и коленного суставов, а также амплитуда их движений регистрировались с использованием гироскопических сенсоров. Для углублённого анализа кинематических характеристик дополнительно проводилась видеорегистрация, что позволило уточнить параметры полного цикла шага, временные показатели фаз опоры и переноса, характеристики двойной опоры (её суммарную продолжительность, начальный и завершающий сегменты), показатели продолжительности фазы одноопорного состояния, момент наступления второго этапа двойной опоры, а также уровень асимметрии в движении.

Кроме того, с помощью гироскопических датчиков фиксировались пространственные изменения в области крестца, тазобедренного и коленного суставов, а также амплитудные характеристики их движений (рисунок 3).

Рисунок 3 . Анализ кинематического баланса пациентов на основе трехмерного исследования двигательных параметров.

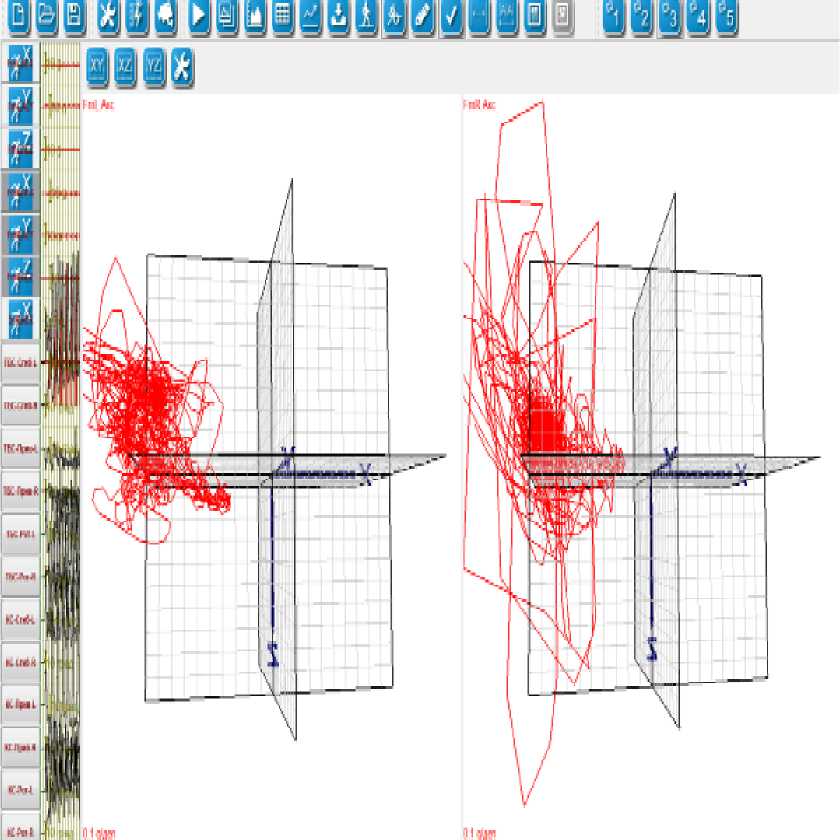

Регистрация электромиографической активности осуществлялась посредством поверхностных электродов, закрепленных в области передней части четырехглавой мышцы бедра, латеральной головки двуглавой мышцы бедра, а также на средней и большой ягодичных мышцах. Исследование проводилось как в состоянии статического напряжения, так и во время выполнения двигательной активности. Амплитуда потенциалов (А, мкВ) рассчитывалась как разница между предельными значениями электрических сигналов — максимальным (Amax) и минимальным (Amin) (рисунок 4).

Рисунок 4. Методика проведения поверхностной электромиографии в оценке функционального состояния мышц тазового пояса

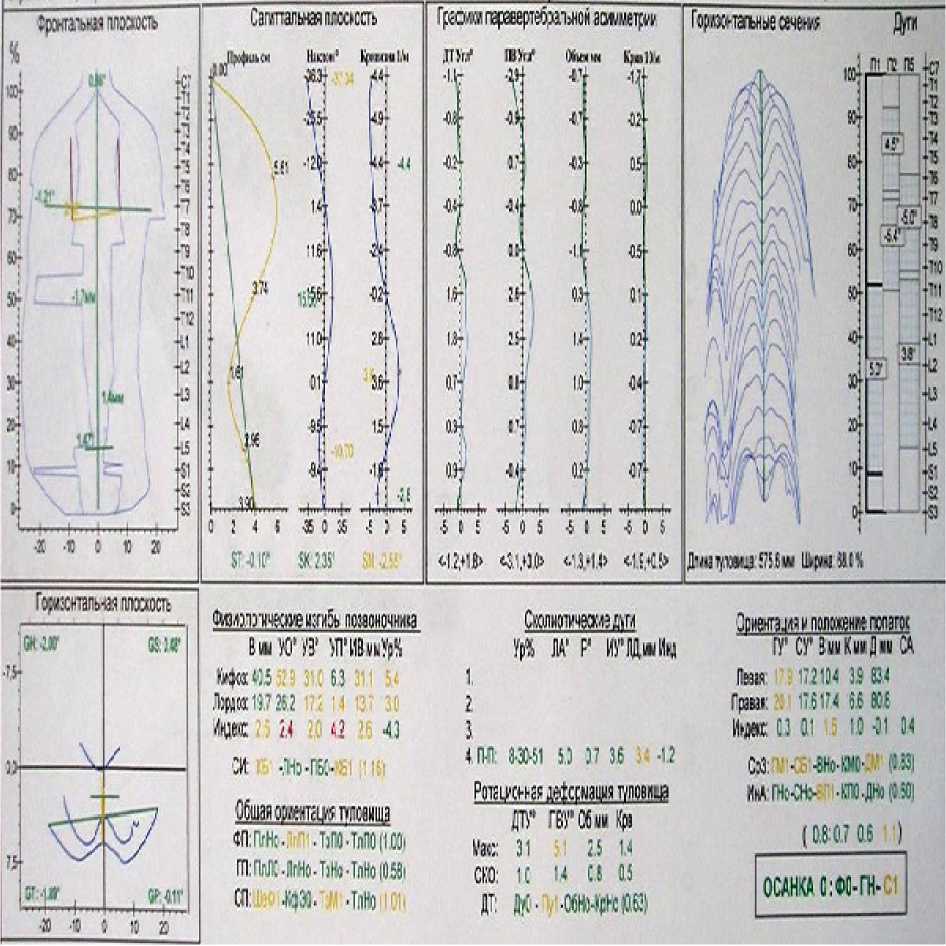

Исследование кинематического баланса с применением оптической топографии

Диагностика параметров кинематического баланса осуществлялась с использованием оптического топографического комплекса «ТОДП» (Топограф оптический диагностический позвоночника). Методика включала бесконтактную регистрацию изменений конфигурации позвоночного столба и оценку пространственного положения тела. В рамках исследования проводилась оценка пространственного положения таза, анализ изгибов позвоночного столба в трех анатомических плоскостях, а также изучение формы дорсальных отделов туловища с возможностью их трехмерной визуализации. (рисунок 5).

Болевой синдром

Выраженность болевого синдрома у пациентов определялась с применением визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), основанной на числовой градации интенсивности боли, варьирующейся от минимального до максимального уровня.

Двигательная активность

Анализ двигательной активности пациентов проводился путем регистрации суточного количества шагов с использова- нием шагомера Walking style One 2.1 HJ-321-E (Omron), предназначенного для мониторинга кинематических характеристик локомоторной функции.

Функциональное состояние

Функциональное состояние пациентов с поражением тазобедренного сустава оценивалось с применением шкалы Харриса. Которая дала возможность количественно и качественно определить степень двигательных ограничений, выраженность болевого синдрома, а также масштабы структурно-функциональных изменений в опорно-двигательной системе.

Проведение статистической обработки полученных данных

Анализ полученных данных проводился с использованием методов медико-биологической статистики в программном обеспечении Statistica 6.0. Для количественных переменных определялись медиана (Me), квартильный размах (Q1–Q3), стандартное отклонение (δ), средние значения (М), а также максимальные и минимальные показатели. Проверка нормальности распределения осуществлялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для сравнения независимых выборок с нормальным распределением применялся t-критерий Стьюдента, а тест Левена использовался для оценки однородности дисперсий. При нарушении нормальности использовался критерий Манна-Уитни. В многофакторном сравнении при нормальном распределении применялся однофакторный дисперсионный анализ с последующей поправкой Бонферрони.

Рисунок 5. Мужчина, 52 года; диагностирован остеоартроз тазобедренных суставов 4 стадии согласно классификации Kellgren-Lawrence. Комплексная оценка кинематического баланса с использованием оптической топографии, выполненная спустя 3 года после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Для зависимых выборок использовали t-критерий Стьюдента. Взаимосвязь между количественными переменными анализировалась с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Факторный анализ позволил выделить ключевые интегральные параметры, отражающие фазовые особенности соединительной ткани. Методика включала построение корреляционной матрицы, идентификацию факторов, их ор- тогональное преобразование (Varimax) и дальнейшую интерпретацию полученных данных. Оценка соответствия данных требованиям анализа проводилась с применением индекса Кайзера-Мейера-Олкина и критерия сферичности Бартлетта. Для предсказания результатов артропластики применялся метод нелинейного регрессионного анализа, основанный на логистической функции. Подбор факторов осуществлялся ме- тодами пошагового включения и исключения, а адекватность моделей проверялась тестом Фишера и критерием Стьюдента. Оценка качества моделей проводилась по средней ошибке аппроксимации.

Результаты

Анализ результатов

Анализ исходов артропластики тазобедренного сустава при деструктивно-дистрофических поражениях. Болевой синдром и его динамика после эндопротезирования.

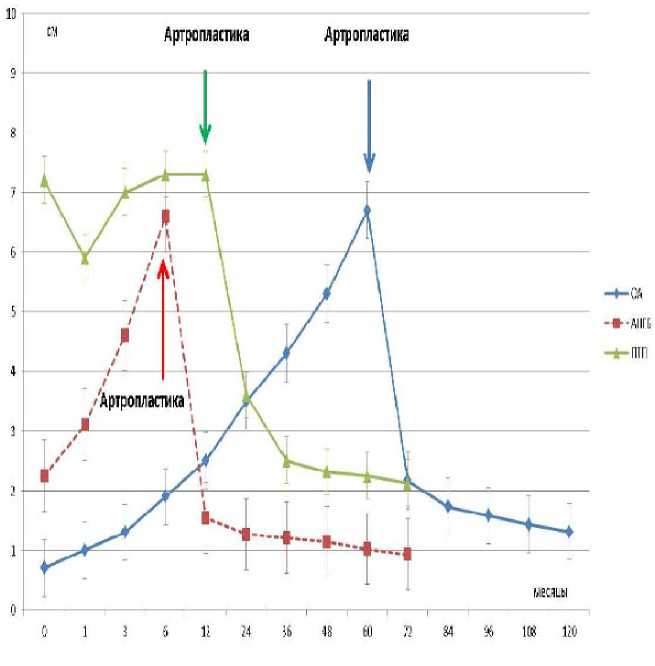

Главной причиной обращения пациентов за ортопедической помощью служил болевой синдром, характеризующийся различной интенсивностью, локализацией и динамикой прогрессирования. В большинстве случаев необходимость хирургического вмешательства возникала при достижении болевого порога в 60 мм по шкале ВАШ. Анализ динамики болевого синдрома позволил выявить определённые законо- мерности: у пациентов с первичным остеоартрозом болевые ощущения нарастали постепенно по мере прогрессирования заболевания, а средний временной интервал от первых клинических симптомов до операции составил 54,2 ± 11,8 месяцев; при асептическом некрозе головки бедренной кости интенсивность боли увеличивалась в более сжатые сроки, и средний временной промежуток от появления болевого синдрома до оперативного лечения составил 6,8 ± 3,2 месяцевУ пациентов с посттравматическими повреждениями тазобедренного сустава болевой синдром проявлялся сразу после получения травмы и оставался выраженным на протяжении длительного периода. Средний временной интервал от момента травмы до проведения оперативного вмешательства составил 11,2 ± 4,8 месяцев. Эндопротезирование привело к статистически значимому уменьшению интенсивности болевого синдрома у всех пациентов, что подтверждено данными визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ) (рисунок 3.1). Однако в подгруппе пациентов с посттравматическими поражениями остаточная болевая симптоматика оставалась более выраженной по сравнению с другими нозологическими группами (p<0,05).

Рисунок 6. Динамика болевого синдрома у пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава по шкале ВАШ до и после эндопротезирования.

Функциональное состояние пациентов оценивалось по шкале Харриса как до проведения операции, так и через три года после эндопротезирования тазобедренного сустава. Исходные показатели в обеих группах характеризовались низкими значениями, особенно у пациентов с посттравматическими поражениями. После операции во всех подгруппах отмечено статистически значимое улучшение функциональных показателей (Таблица 4).

Таблица 4

Анализ функциональных показателей пациентов с использованием шкалы Харриса до эндопротезирования тазобедренного сустава и в постоперационный период

Двигательная активность

Интенсивность нарушений двигательной функции у пациентов с тяжелыми дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава напрямую зависела от специфики патологического процесса и его выраженности. У лиц с асептическим некрозом головки бедренной кости отмечались менее значительные нарушения подвижности и опорной функции конечности, что сопровождалось меньшей потребностью в вспомогательных средствах передвижения (костылях, ходунках) по сравнению с пациентами, имеющими остеоартроз или последствия травматических повреждений тазобедренного сустава (p<0,05). Через три года после эндопротезирования в группе исследования отмечалась положительная динамика двигательной активности. Однако достоверные различия между группами зафиксированы исключительно среди пациентов с посттравматическими изменениями тазобедренного сустава (p<0,05). В то же время в подгруппах пациентов с остеоартрозом и асептическим некрозом головки бедренной кости статистически значимых межгрупповых различий выявлено не было (Таблица 5). Уровень ограничения движений у пациентов с выраженными дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава изменялся в зависимости от специфики нозологической формы патологии. У пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости наблюдались менее выраженные ограничения двигательной функции и нарушения опороспособности конечности, что проявлялось в меньшей потребности в дополнительных средствах передвижения (таких как костыли или ходунки) по сравнению с пациентами, страдающими остеоартрозом. При посттравматических повреждениях тазобедренного сустава (p<0,05) спустя три года после эндопротезирования у пациентов из группы исследования наблюдалась положительная динамика в уровне двигательной активности. Однако статистически значимые отличия между группами выявлены исключительно у пациентов с последствиями травматических поражений тазобедренного сустава (p<0,05). В то же время среди пациентов, страдающих остеоартрозом или асептическим некрозом головки бедренной кости, достоверных различий между группами не обнаружено (см. Таблица 5).

Таблица 5

Изменение уровня двигательной активности пациентов до и после эндопротезирования тазобедренного сустава.

|

Нозо-логическая форма |

Количество шагов (доопера-ционный период, группа сравнения |

Количество шагов (доопе-рационный период, группа исследования) |

Количество шагов (Через 3 года, Группа сравнения) |

Количество шагов (Через 3 года, Группа исследования) |

|

ОА |

2083±845* |

1928±871* |

4521±1502 (р2<0,01) |

(р2<0,01) 4724±1485 (рк=0,17, р2<0,01) |

|

АНГБ |

2546±613* |

2521±636* |

5230±1494 (р3<0,01) |

5486±1630 (рк=0,29, р3<0,01) |

|

ПТП ТБС |

1088±606* |

1015±548* |

3695±1658 (р1<0,01) |

4350±1553 (рк=0,035, р1=0,3) |

*- р<0,01 при сравнении между подгруппами; рк – статистическая значимость различий с контрольной группой; р1 –с 1 подгруппой; р2 – со 2 подгруппой; р3 –с 3 подгруппой

Показатели стабилометрии

Анализ стабилометрических показателей позволил выявить изменения кинематического баланса пациентов до и через

-

3 года после эндопротезирования тазобедренного сустава. До проведения хирургического вмешательства у пациентов с посттравматическими повреждениями тазобедренного сустава наблюдались выраженные нарушения статодинамического контроля. Они проявлялись увеличением длины и площади статокинезиограммы, сниженной эффективностью механизма поддержания равновесия и усиленной асимметрией распределения нагрузки во фронтальной плоскости. У пациентов, страдающих остеоартрозом и асептическим некрозом головки бедренной кости, также фиксировались изменения данных параметров, однако их выраженность была менее значительной. Через 3 года после хирургического вмешательства отмечалось статистически значимое улучшение большинства показателей стабилометрии в обеих группах. Наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась у пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости, что проявлялось существенным снижением длины и площади статокинезиограммы, увеличением энергоэффективности баланса и уменьшением фронтальной асимметрии. У пациентов с остеоартрозом отмечалась нормализация стабилометрических параметров, приближающаяся к физиологическим значениям. Тем не менее, у пациентов с посттравматическими поражениями сохранялась выраженная асимметрия распределения нагрузки, а также отмечались повышенные значения длины статокинезиограммы и площади опорной платформы в сравнении с пациентами, имеющими остеоартроз или асептический некроз головки бедренной кости. (Таблица 6).

Показатели гониометрии

Анализ гониометрических показателей позволил оценить степень ограничения движений в тазобедренном суставе у пациентов до и через 3 года после эндопротезирования. В дооперационном периоде выявлены значимые ограничения объёма движений, особенно у пациентов с посттравматическими поражениями, где отмечалась наименьшая амплитуда сгибания как в тазобедренном, так и в коленном суставах. После операции во всех подгруппах отмечено увеличение амплитуды движений, однако различия между группой исследования и группой сравнения выявлены преимущественно у пациентов с посттравматическими поражениями, где показатели были выше в группе исследования (p<0,05). В подгруппах пациентов с остеоартрозом и асептическим некрозом головки бедренной кости различия между группами не достигли статистической значимости (Таблица 7).

Миография

Электромиографическое исследование использовалось для оценки биоэлектрической активности мышц, что позволило выявить уменьшение амплитуды потенциалов на обеих сторонах, даже в случаях локализованного поражения. Наиболее выраженное снижение электрической активности было зафиксировано у пациентов, перенесших травматические повреждения тазобедренного сустава (см. таблицу 8). Однако при сравнении групп достоверных статистических различий обнаружено не было (p>0,05).

Полученные данные объективно отражали функциональное состояние мышечной системы. Снижение амплитуды потенциалов рассматривалось как признак прогрессирующих атрофических процессов и формирования миофиброзных изменений. Кроме того, зафиксировано, что в пораженной конечности амплитуда потенциалов снижалась более выраженно по сравнению с противоположной стороной, что свидетельствовало о развитии локальной дисфункции мышц и изменении их компенсаторных механизмов.Первичный электромиографический анализ мышечного состояния выявил снижение амплитуды потенциалов в обеих конечностях, наиболее выраженное у пациентов с посттравматическими повреждениями. Однако через три года после проведения эндопротезирования тазобедренного сустава во всех нозологических группах отмечалась статистически значимая положительная динамика данного показателя.

Анализ амплитуды колебания потенциалов мышц до и после эндопротезирования

Перед оперативным вмешательством электромиографиче-ский анализ показал снижение амплитуды биоэлектрических потенциалов мышц тазового пояса у всех обследованных пациентов. Однако степень выраженности этих изменений варьировалась в зависимости от конкретной нозологической формы патологии. В поражённой конечности показатели амплитуды потенциалов четырехглавой мышцы бедра (RecF) в статике составили 36,3±8,3 мкВ у пациентов с остеоартрозом (ОА), 38,7±7,6 мкВ при асептическом некрозе головки бедренной кости (АНГБ) и 35,1±7,8 мкВ у пациентов с посттравматическими поражениями (ПТП). В динамическом режиме значения RecF достигали 112,2±17,8 мкВ (ОА), 119,3±15,0 мкВ (АНГБ) и 102,6±16,4 мкВ (ПТП), при этом статистически значимые различия наблюдались только между АНГБ и ПТП (p<0,01). Аналогичная тенденция отмечалась при анализе бицепса бедра (BicF), где статические значения в поражённой конечности составили 32,5±9,4 мкВ (ОА), 36,7±8,1 мкВ (АНГБ) и 31,3±7,3 мкВ (ПТП). В динамике амплитуда потенциалов достигала 120,9±19,6 мкВ (ОА), 126,3±21,3 мкВ (АНГБ) и 117,5±23,7 мкВ (ПТП), без достоверных различий между группами (p>0,05).

Через три года после эндопротезирования отмечалось статистически значимое улучшение показателей амплитуды потенциалов мышц в поражённой конечности. В основной группе RecF в статике увеличился до 42,6±7,0 мкВ (ОА), 44,5±7,3 мкВ (АНГБ) и 42,4±7,4 мкВ (ПТП), а в динамическом режиме — до 136,1±15,4 мкВ (ОА), 138,2±15,6 мкВ (АНГБ) и 126,5±13,2 мкВ (ПТП). При этом у пациентов с ОА и ПТП наблюдалось достоверное увеличение показателей по сравнению с исходными значениями (p<0,05), тогда как у пациентов с АНГБ различия оставались недостоверными (p>0,05). Для BicF через три года после операции в поражённой конечности наблюдался рост амплитуды потенциалов в статике до 41,3±8,9 мкВ (ОА), 43,5±8,0 мкВ (АНГБ) и 40,5±8,1 мкВ (ПТП), а в динамике — до 139,5±17,4

мкВ (ОА), 143,8±19,1 мкВ (АНГБ) и 137,7±19,3 мкВ (ПТП). Улучшение значений у пациентов с ОА и ПТП достигало статистической значимости (p<0,05), в то время как у пациентов с АНГБ изменений не зафиксировано (p>0,05).

Таблица 6

Показатели стабилометрии у пациентов до и после эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Нозологическая форма |

Группа сравнения |

|||||||

|

Длина статокинезиограммы (мм) |

Площадь статокинезио-граммы (мм²) |

Энергоэффективность баланса (%) |

Фронтальная асимметрия (%) |

|||||

|

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

|

|

ОА |

269,2±52,9* |

214,3±48,4 (р2=0,09) |

146,6±42,6* |

98,9±29,1 (р2<0,01) |

61,6±19,1* |

83,7±25,8 (р2=1,0) |

238,3±45,7* |

86,5±38,2 (р2=0,48) |

|

АНГБ |

253,3±44,1* |

198,8±40,5 (р3<0,01) |

137,9±38,0* |

86,4±26,7 (р3<0,01) |

71,2±22,5* |

85,4±23,6 (р3=0,02) |

223,0±37,4* |

78,4±34,5 (р3<0,01) |

|

ПТП ТБС |

277,8±55,4* |

237,6±47,2 (р1=0,01) |

153,7±47,5* |

114,7±30,5 (р1<0,01) |

57,2±14,7* |

74,3±15,1 (р1=0,06) |

245,2±48,4* |

105,8±38,1 (р1<0,01) |

Таблица 7

Диапазон движений в тазобедренном и коленном суставе (гониометрические показатели) до и после эндопротезирования

|

Нозологическая форма |

Группа сравнения |

Группа исследования |

||||||

|

Сгибание в пораженном ТБС (о) |

Сгибание в КС с пораженной стороны (о) |

Сгибание в пораженном ТБС (о) |

Сгибание в КС с пораженной стороны (о) |

|||||

|

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

До |

Через 3 года |

|

|

ОА |

13,1±5,1* |

19,6±7,2 (р2=1,0) |

36,8±9,7* |

45,7±8,7 (p2=0,78) |

13,4±5,3* |

20,3±7,4 (р2=0,89) |

37,1±9,9* |

46,5±8,9 (p2=0,72) |

|

АНГБ |

14,6±4,5* |

20,1±6,8 (р3<0,01 |

39,5±8,7* |

47,2±8,9 (p3<0,01) |

14,9±4,7* |

21,0±6,9 (р3<0,01) |

40,1±8,9* |

48,0±9,0 (p3<0,01) |

|

ПТП ТБС |

11,7±5,3* |

16,2±6,4 (р1=0,01) |

31,9±9,6* |

41,3±9,2 (p1<0,01) |

11,3±5,1* |

17,1±6,6 (р1=0,02) |

32,4±9,8* |

42,1±9,5 (p1=0,03) |

Контралатеральная конечность до и после эндопротезирования демонстрировала стабильные показатели, значимых изменений не наблюдалось (p>0,05), за исключением пациентов с ПТП, у которых через три года после операции показатели энергоэффективности мышц улучшились (p<0,05).

Таким образом, эндопротезирование тазобедренного сустава способствовало восстановлению электромиографической активности мышц у пациентов с остеоартрозом и посттравматическими изменениями, тогда как у пациентов с асептическим некрозом головки бедренной кости процесс реабилитации требовал дополнительного изучения.

Заключение

Проведённое исследование позволило оценить влияние различных подходов к лечению на восстановление двигательной активности пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава. В группе исследования применялась комплексная терапия с биомеханическим анализом, предоперационным 3D-планированием и использованием биологической обратной связи, тогда как в группе сравнения использовались стандартные методы предоперационной подготовки и реабилитации. Снижение интенсивности болевого синдрома наблюдалось у всех пациентов, независимо от применяемой методики. Средние показатели по шкале ВАШ через три месяца после операции составили 2,1±0,8 в группе исследования и 2,8±0,9 в группе сравнения. Функциональные показатели по шкале Харриса изменились в обеих группах, достигнув 89,3±10,8 и 87,7±9,9 баллов соответственно через три года после операции. Кинематические параметры походки и показатели стабилометрии изменялись в обеих группах. Средняя длина статокинезиограммы варьировалась от 269,2±52,9 мм до 214,3±48,4 мм в группе сравнения и от 271,1±53,5 мм до 210,9±47,8 мм в группе исследования. В группе пациентов с посттравматическими изменениями фиксировалось большее количество остаточных функциональных ограничений, независимо от применяемой тактики реабилитации.

Результаты исследования подтверждают необходимость детального анализа методик реабилитации и индивидуального подхода к восстановлению двигательной активности. Независимо от используемой стратегии, мониторинг функционального состояния и адаптация программ восстановления являются важными аспектами послеоперационного ведения пациентов.

Обсуждение

Результаты исследования демонстрируют влияние лечебнореабилитационных подходов на восстановление двигательной активности пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава. Анализ динамики болевого синдрома, кинематических параметров и функционального состояния выявил закономерности, свидетельствующие о пре- имуществах комплексного лечения с индивидуализированными методиками.

Снижение болевого синдрома происходило в обеих группах, однако в группе исследования интенсивность боли уменьшалась быстрее. Средние показатели ВАШ в группе исследования были ниже через три месяца после операции, тогда как в группе сравнения эффект развивался медленнее, что подтверждает эффективность программ ранней адаптации. Кинематические и стабилометрические показатели демонстрировали улучшения, однако степень восстановления зависела от реабилитационных стратегий. Средняя длина статокинезиограммы и площадь опорной платформы сокращались в обеих группах, что свидетельствует об улучшении постурального контроля. В группе исследования нормализация этих параметров была более выраженной. Функциональные показатели по шкале Харриса улучшились в обеих группах, но в группе исследования значения были выше через три года после операции. У пациентов с посттравматическими изменениями тазобедренного сустава остаточные функциональные ограничения сохранялись вне зависимости от методики лечения, что требует дальнейшего изучения факторов, влияющих на исходы.

Полученные данные подтверждают значимость выбора реабилитационных стратегий и необходимость индивидуального подхода к восстановлению пациентов после эндопротезирования. Дальнейшие исследования должны быть направлены на анализ долгосрочных последствий методик, разработку новых реабилитационных программ и оптимизацию хирургических технологий для улучшения функциональных результатов.

Вывод

Проведенное исследование кинематического баланса у пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями тазобедренного сустава показало, что заболевание сопровождается волнообразным усилением хромоты и нарушением симметрии походки, снижением функциональной активности и общей выносливости организма. В стадии декомпенсации наблюдаются значительные отклонения общего центра давления, увеличение длины (с 251 до 282,6 мм) и площади (с 137 до 155,3 мм²) статокинезиограммы, а также выраженная фронтальная асимметрия (220,9–247,1%) и снижение энергетической эффективности баланса (56,6–71,2%), что обусловлено структурной нестабильностью элементов тазового пояса. Среди биомеханических нарушений наиболее значимым маркером двигательных расстройств оказалась амплитуда сгибания в пораженном суставе при нагрузочных тестах. У пациентов с посттравматическими изменениями данный показатель снижался в большей степени, чем у лиц с первичным остеоартрозом (в 1,04 раза) и асептическим некрозом головки бедренной кости (в 1,29 раза).