Анализ конструкций мембранных трансформируемых антенн космических аппаратов

Автор: Г. С. Терлецкий, А. О. Зыков, В. Б. Тайгин

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен анализ различных конструкций трансформируемых антенн с мембранным отражателем для космических аппаратов, рассмотрены зависимость точности поверхности от рабочей частоты антенны и требования, накладываемые на отклонения поверхности антенны от параболоида. Представлена классификация мембранных трансформируемых антенн в зависимости от наличия или отсутствия поддерживающих элементов и ребер жесткости. Описаны конструктивные схемы раскрытия мембранных антенн, от классической схемы зонтичного раскрытия до оригинальных схем намотки ребер на центральную ступицу, натяжных поддерживающих элементов, намотки сегментов параболоида на центральную ступицу и складывания поверхности рефлектора методом оригами. Рассмотрена конструкция офсетной мембранной трансформируемой антенны. Рассмотрены современные материалы для изготовления рефлекторов мембранных антенн, такие как полимерные композиционные материалы с триаксиальным плетением угольной ткани с матрицей из силикона, полиамидные и полиимидные пленки с армированием и без армирования. Рассмотрены материалы с памятью формы для раскрытия мембранных антенн. Описаны расчеты конструкций на собственные частоты колебаний и расчеты на изгибы складок. Проведено описание наземной экспериментальной отработки, в частности, на раскрытие различных видов мембранных антенн.

Космический аппарат, антенна, мембранная антенна, трансформируемая конструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14123833

IDR: 14123833 | УДК: 629.78 | DOI: 10.26732/j.st.2022.3.01

Текст статьи Анализ конструкций мембранных трансформируемых антенн космических аппаратов

При проектировании космического аппарата, в том числе и информационного обеспечения, особо остро стоят вопросы оптимизации массы и компактного размещения аппарата под обтекателем ракеты-носителя. Для удовлетворения требований по массе и габаритам конструкции космического аппарата должны иметь возможность складываться в транспортное положение и после выведения на рабочую орбиту раскладываться в рабочее положение [1].

Наиболее распространенными трансформируемыми конструкциями космического аппарата являются панели солнечных батарей, штанги успокоителей, штанги солнечного паруса и различные антенны.

Рабочую поверхность трансформируемых рефлекторных антенн космического аппарата

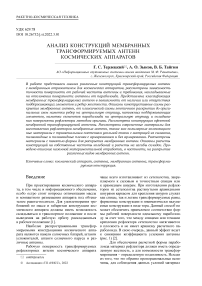

чаще всего изготавливают из сетеполотна, закрепляемого к силовым и точностным спицам или к арамидным шнурам. При изготовлении рефлекторов из сетеполотна растянутыми арамидными шнурами каркасом для крепления шнуров служат как спицы, так и легкие трансформируемые рамы, ферменные конструкции и пневматически надуваемые конструкции в виде тора. Данный способ не может обеспечить приемлемое соответствие формы рабочей поверхности идеальному параболоиду за счет того, что между спицами или точками крепления рефлектора сетеполотно натягивается в плоскость и не имеет кривизну расчетного параболоида. В свою очередь, данный эффект ведет к снижению коэффициента усиления антенны (рис. 1) [2].

Для обеспечения расчетной формы параболоида материал рефлектора должен иметь определенную жесткость, а для возможности трансформирования - определенную податливость. Исходя из того, что это обратно пропорциональные величины, для соблюдения данных условий материал

(оСМИЧЕскйЁ

АППАРАТЫ И

должен иметь или крайне малую толщину для приемлемых радиусов гиба, или обладать анизотропными свойствами изгиба растяжения и возможности драпировки между волокнами.

Рис. 1. Зависимость потери усиления в дБ (ось ординат) от среднеквадратичной погрешности поверхности зеркала; ϵ – среднеквадратичная ошибка поверхности, выраженная в тех же единицах, что и длина волны λ [2]

Обзор мембранных антенн с опорными элементами

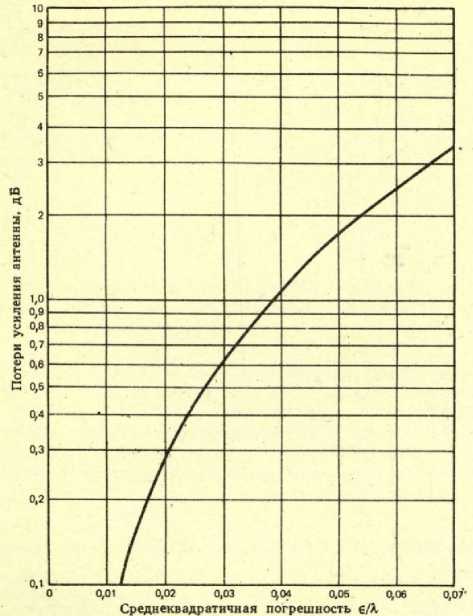

Наиболее остро в проектировании мембранных антенн стоит проблема образования заломов при складывании конструкции. Этот эффект наблюдается при слишком небольшом радиусе изгиба и механических напряжениях, которые возникают в мембране и превышают предел упругости, а зачастую и предел текучести. В работе [3] был описан бионический подход к складыванию мембранной антенны и проведено математическое моделирование раскрытия [3]:

Г Г n 9))

r ( 0 ) = A • cos B • sin .

c

Данная формула выражает в полярных координатах положение краев рефлектора в сложенном виде, где r - радиус-вектор, 9 - угол, A - максимальный радиус профиля поперечного сечения, B - коэффициент вогнутости кривой, а n обозначает количество лепестков бутона.

Том 6

Проводя моделирование процесса и подбирая параметры, авторы статьи пришли к выводу, что по мере увеличения B закрытые области кривых профиля уменьшаются. Тем не менее, закрытая область в ( с ) намного меньше, чем в ( b ). Соответственно, для получения эффективного сгиба кривая профиля rc должна иметь более 10 лепестков. Следовательно, ( a ) и ( b ) являются неэффективными конструкциями. Конструкции ( c )-( g ) имеют разное количество лепестков и разные коэффициенты вогнутости. Эти пять конструкций эффективны для сокращения замкнутых областей кривых профиля примерно до 82-88 % развернутой площади. На рис. 2 с и 2 h кривые профиля имеют разное количество лепестков n , но одинаковый коэффициент вогнутости. При увеличении n замкнутые области кривых профиля уменьшаются. Хотя конструкция ( h ) уменьшает площадь сложенного отражателя более чем на 95 %, следует избегать его чрезмерного изгиба [3].

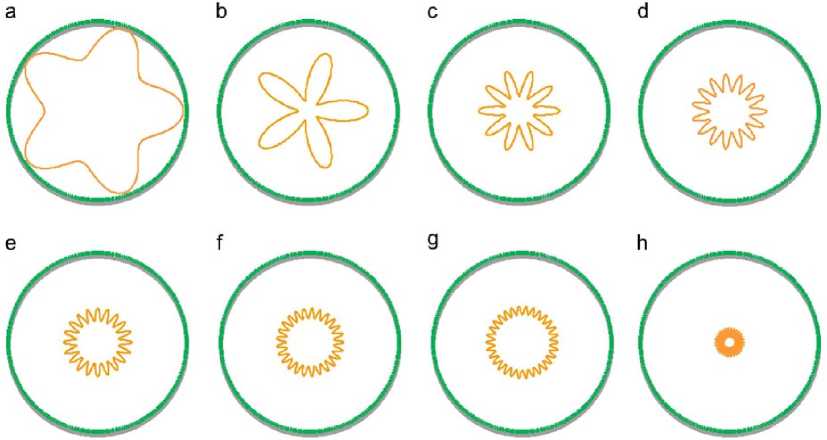

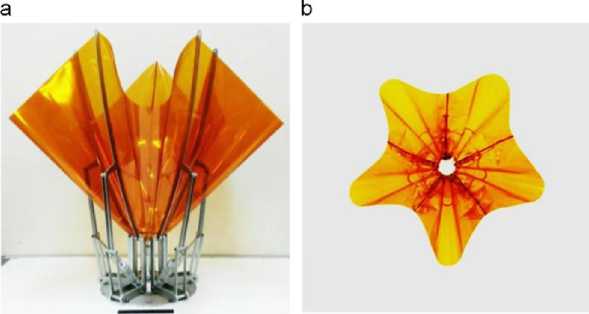

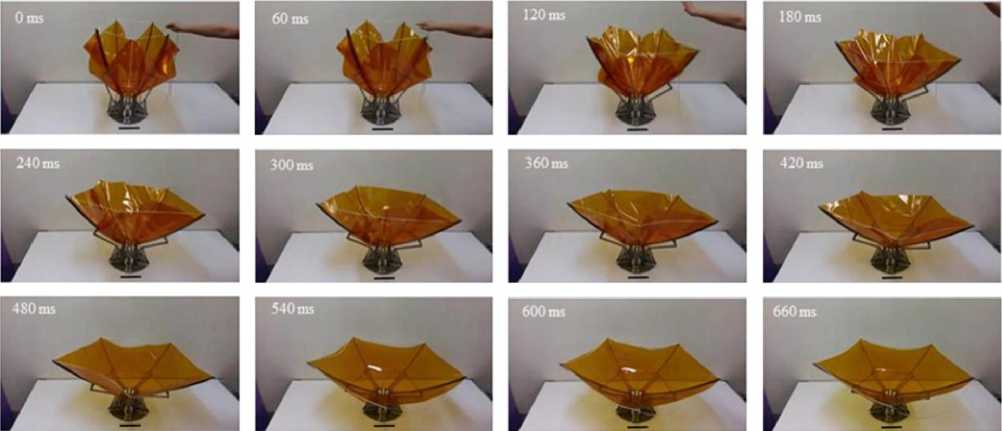

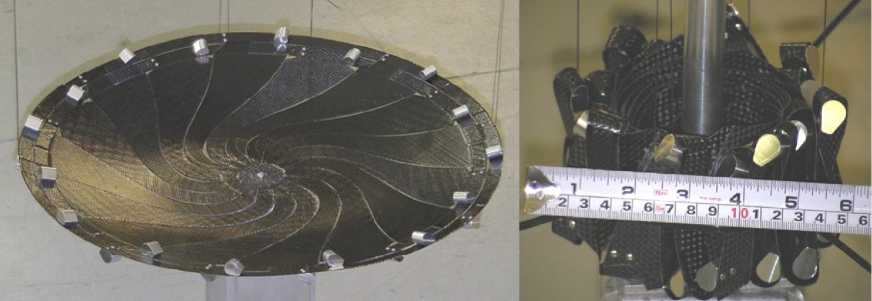

После математического анализа было произведено макетирование мембранного рефлектора ( d = 120 см) из каптона (полиамидная пленка) с пятью лепестками. Макет представлен на рис. 3.

Также были проведены испытания на раскрытие мембранного рефлектора ( d = 120 см) из каптона с пятью лепестками в состоянии сгиба ( В = 0,9), испытания представлены на рис. 4.

В работе [3] авторы провели подробное математическое моделирование и расчет параметров складок в сложенном положении, а также успешное макетирование рефлектора апертурой 120 см. Само раскрытие рефлектора можно считать классическим зонтичным исполнением трансформируемых антенн, рефлектор с аналогичным способом раскрытия установлен на космическом аппарате Луч 5В [4].

Зонтичный способ раскрытия имеет ряд преимуществ, таких как возможность создания кинематической модели раскрытия и высокая надежность. При зонтичном типе раскрытия антенна, находясь в сложенном положении, имеет значительно меньшую апертуру, но в тоже время увеличенную высоту, спицы в сложенном положении зачастую могут выступать за габарит фокусного расстояния. Данный способ не подойдет для крупногабаритных антенн по причине того, что под обтекателем ракеты-носителя предельная высота, как и диаметр, ограничены.

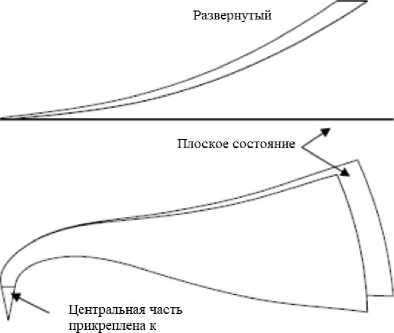

Более компактный способ складывания описан в работе [5]. В данной статье описана разработка трансформируемого мембранного рефлектора. Рассматриваемый в данной статье развертываемый отражатель состоит из трех основных частей: центральная расширяемая втулка, несколько тонкостенных складных спиц, радиально соединенных со ступицей, и мембрана точной формы, которая поддерживается и натягивается спицами (рис. 5).

Рис. 2. Сравнение профилей поперечного сечения [3]: a – В = 0,9 и n = 5; b – B = 1,4 и n = 5; c – B = 1,2 и n = 10, d – B = 1 и n = 15; e – B = 0,9 и n = 20; f – B = 0,8 и n = 25; g – B = 0,7 и n = 30; h – B = 1,2 и n = 30

Рис. 3. Фотографии геометрии сгиба с использованием предлагаемого способа [3]: a – вид спереди; b – вид сверху отражателя

Рис. 4. Испытания макета на раскрытие [3]

(омчесЬё

АППАРАТЫ И

Том 6

Рис. 5. Модель раскрываемого рефлектора диаметром 1,5 м [5]

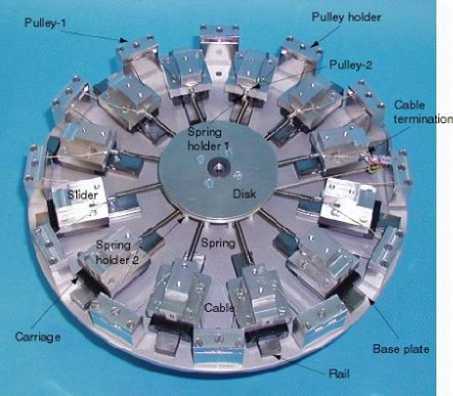

Во время развертывания втулка втягивается до конфигурации с наибольшим радиусом так, чтобы спицы могли развернуть мембрану без возникновения механических напряжений в мембране. После того, как мембрана полностью раскрывается, ступица тем временем расширяется таким образом, чтобы вытолкнуть спицы радиально от центра. Схема представлена на рис. 6.

। Cable ierminales

Рис. 6. Принципиальная схема и макет втулки с подвижным закреплением спиц [5]

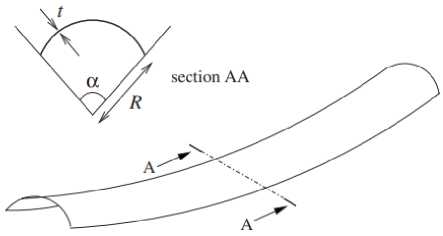

Конструкция спиц похожа на стальную рулетку и имеет небольшую продольную кривизну (рис. 7). Толщина t и поперечный радиус кривизны R одинаковы по длине спицы. Спицы обычно изготавливаются из бериллиевой бронзы или пружинной стали; бериллиевая бронза была выбрана потому, что она может быть подвергнута термообработке при более низкой температуре.

Рис. 7. Вид спицы двойной кривизны [5]

На рис. 8 показана упакованная конфигурация. Высота упаковки составляет около 300 мм, а ее диаметр в нижней части составляет около 450 мм, так как спицы выходят примерно на 75 мм с каждой стороны. Упаковка происходит путем намотки спиц на ступицу.

Рис. 8. Сложенный прототип рефлектора [5]

На рис. 9 показаны кадры раскрытия антенны из сложенного положения в рабочее. Этот тест подтвердил заключение, что преимущество этой схемы упаковки заключается в том, что мембрана обеспечивает связь между движением спиц. Правильная конфигурация раскрытия всегда достигается независимо от ориентации отражателя относительно силы тяжести [5].

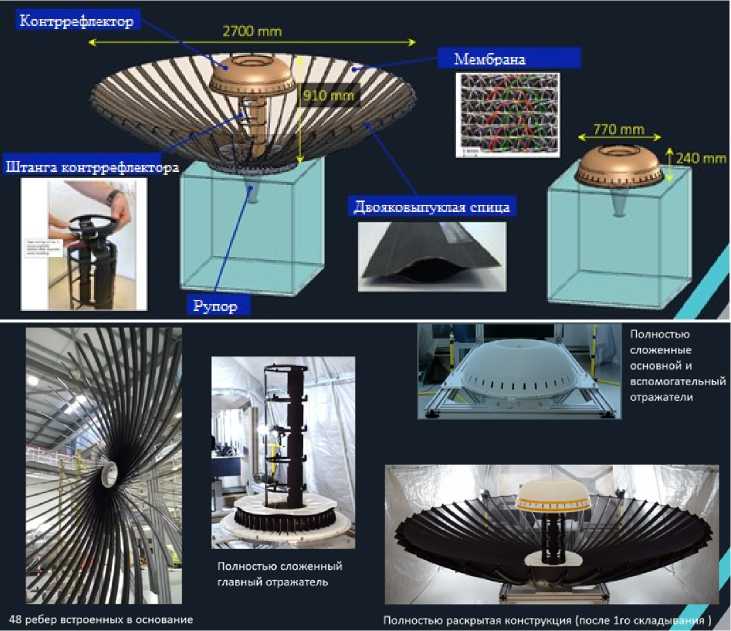

Аналогичная схема упаковки была применена на мембранной антенне для микроспутников, где антенна выполнена по схеме Кассегрена и работает в Х-диапазоне [6]. Апертура разрабатываемой антенны составляет 2,7 м (хотя авторы утверждают, что возможно изготовление рабочей антенны апертурой до 5 м), раскрытие всех узлов должно про- исходить за счет накопленной энергии деформации

ше 0,6 мм. Поскольку на данную антенну предпо- и не предусматривает наличия моторов или иных

лагается воздействие экстремальных температур, вспомогательных элементов. Так как антенна рабо- материалы, примененные в ней, должны иметь тает в Х-диапазоне, она должна иметь достаточную невысокий коэффициент линейного теплового рас-точность поверхности мембраны, среднеквадрати- ширения, чтобы линейное расширение конструк-ческое отклонение (СКО) поверхности - не боль- ции не выходило за рамки допуска для Х-диапазона.

Рис. 9. Испытания на раскрытие [5]

Данная антенна хотя и имеет аналогичную схему раскрытия, все же имеет существенные отличия, например, в конструкции антенны присутствует гиперболический контррефлектор. Раскрытие из свернутого положения в рабочее происходит за счет энергии деформации трех спиц, аналогичных по форме профиля спицам, описанным в работе [5].

Мембрана рефлектора поддерживается спицами двояковыпуклого сечения, спица выполнена из легкого и жесткого углепластика. Данный профиль позволяет сложить спицу в плоский элемент и обернуть ее вокруг основания.

Радиочастотный анализ показал, что при апертуре в 2,7 м и расчетных отклонениях профиля на частоте 9,6 ГГц коэффициент усиления будет равен 47 дБи. Конструкция представлена на рис. 10.

Испытания данной антенны показали возможность многократного складывания и раскрытия конструкции, а изменения СКО от расчетного параболоида после испытаний не превышали 0,2 мм, включая гравитационные эффекты и эффекты от предварительного натяжения мембраны [6].

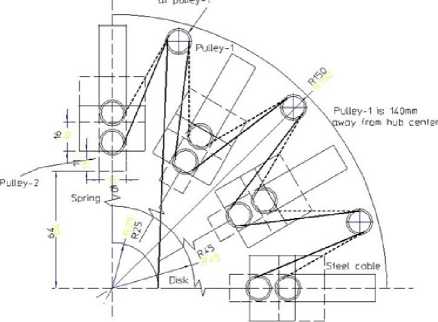

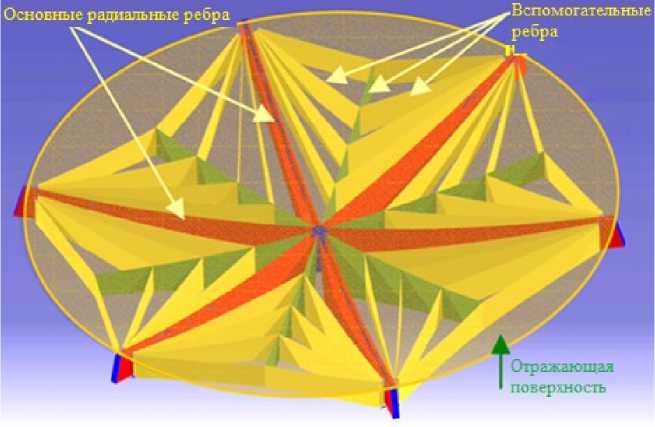

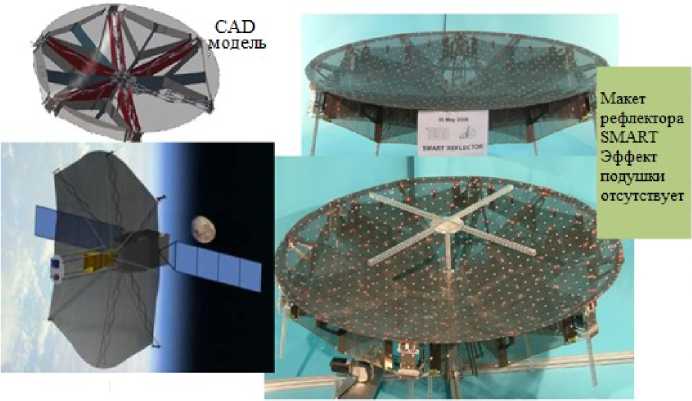

Хотя схема с радиальным расположением спиц является классической, в ней имеются определенные проблемы, например, при радиально расположенных спицах расстояние между ближайшими спицами увеличивается от центра к периферии рефлектора, что может приводить к провисанию мембраны на периферии. Данная проблема была рассмотрена в работе [7]. Также в упомянутой работе была разработана антенна SMART (Shell Membrane Antenna Reflector Technology), состоящая из трансформируемой поддержки мембраны и непосредственно мембраны.

SMART использует концепцию натянутой мембраны, которая обеспечивает жесткость и точность положения. Для этого радиально расположенные пантографы развертывают и натягивают всю мембрану.

Конструкция SMART состоит из шести основных радиальных ребер (рис. 11), прикрепленных к центральному блоку. Между радиальными ребрами система вспомогательных мембранных ребер поддерживает отражающую поверхность. Вспомогательные ребра соединяются с пантографами с помощью пружинных переходников.

Основное радиальное ребро состоит из двух компонентов: развертываемый в радиальном направлении двойной или одиночный пантограф и профилированные мембраны, прикрепленные к центральному блоку и к концу пантографа.

Углерод-армированный силикон (CFRS) используется для изготовления гибкой оболочки-мембраны. Прикрепленный к ребрам мембраны вдоль профилей, он служит отражающей поверхностью SMART. Он не преднатяжен в рабочем состоянии, поэтому эффект подушки может не появиться. Данная концепция SMART представлена для отражателей класса 4-8 м.

Том 6

Рис. 10. Конструкция антенны [6]

Рис. 11. CAD модель концепта SMART [7]

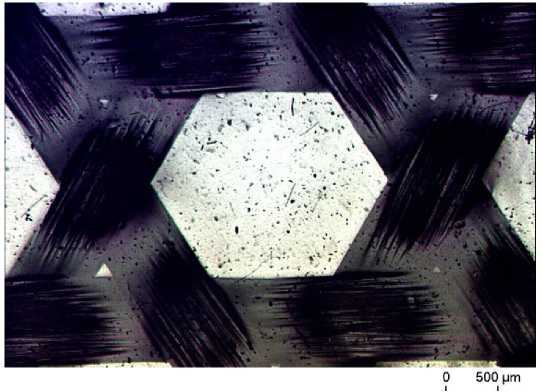

Плетение и геометрия углеродного волокна, используемого в качестве отражающего материала, определяет радиочастотные свойства отражателя. Поэтому важно выбрать ткань с подходящим размером ячейки и шириной жгута, соответствующей частоте ВЧ. Масса на единицу площади также является важным параметром. Поверхностная плотность ткани составляет 74 г/м 2 . Толщина (сухая) составляет 0,13 мм. Размер ячейки - чуть больше 2 мм, а ширина жгута - 0,9 мм (рис. 12). Данная структура с упомянутой геометрией может успешно использоваться для радиочастот до 10 ГГц.

В процессе оптимизации было достигнуто снижение СКО с 0,74 до 0,21 мм, но масса отражателя увеличилась на 500 г. Все последующие расчеты были выполнены с использованием оптимизированной модели конечных элементов [7].

Было проведено макетирование рефлектора SMART (рис. 13), в процессе которого было доказано отсутствие провисания мембраны между ребрами и отсутствие эффекта подушки (Pillow Effect). Диапазон рабочих температур: от -165 °C до +165 °C и СКО поверхности - 0,5 мм, что позволяет рефлектору корректно работать на частотах до 15 ГГц [8].

Рис. 12. Триаксиальное плетение углеткани [7]

Рис. 13. Макет рефлектора SMART [7]

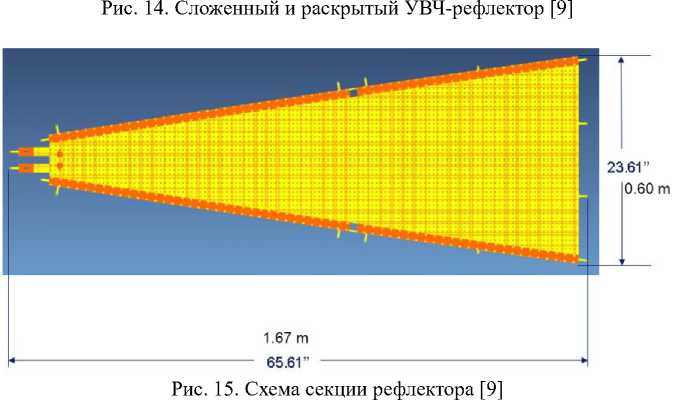

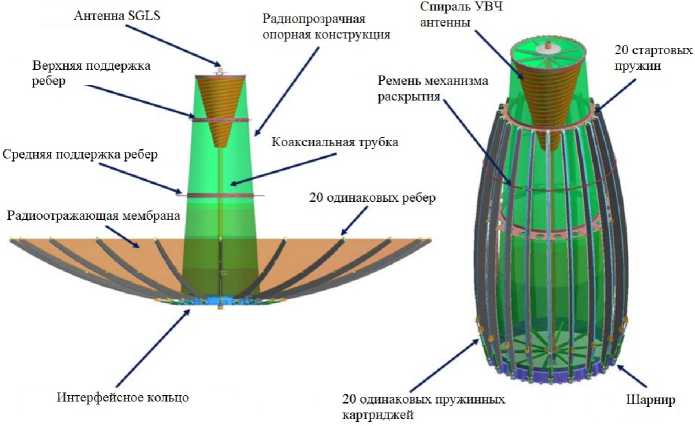

Мембранные антенны используют для значительного диапазона радиочастот. Как описывалось выше, допустимое СКО поверхности рефлектора зависит от рабочей частоты антенны. Разработка антенны в УВЧ диапазоне частот представлена в работе [9]. УВЧ-антенна (рис. 14) Comm-X представляет собой параболический отражатель с f/D, равным 0,425 (отношение фокусного расстояния f и апертуры D), и работает в диапазоне частот от 240 МГц до 420 МГц. Точность отражающей поверхности антенны была задана таким образом, чтобы СКО поверхности находилось в пределах 6,35 мм (0,25 дюйма) от идеальной параболы. Такое требование СКО, очень низкое по сравнению со многими современными отражателями, является достаточным из-за частоты, на которой работает полезная нагрузка. Полная масса антенны - 27 кг, для свернутого положения антенны первый тон собственных колебаний составляет > 60 Гц, для рабочего положения антенны первый тон собственных колебаний составляет > 5 Гц. Диапазон рабочих температур конструкции составляет от-150 °C до +150 °C.

По заявлениям авторов статьи [9] наиболее критичной частью конструирования антенны была разработка материала отражателя. Требования к пассивной интермодуляции PIM (passive intermodulation), требуемая точность поверхности, диапазон рабочих температур, радиационные условия и возможность трансформации - все это учитывалось при выборе материала.

При изготовлении рефлектора использовался материал Kapton-Copper. Каждая секция рефлектора сделана из трехслойного композита с каптоном снаружи и мягкой медной решеткой посередине. Материал каптон был использован на уменьшенной модели антенны для оценки поведения процесса складывания и раскрытия. В результате этого испытания в конструкцию были добавлены небольшие сквозные отверстия с целью лучшего допуска изгиба вне плоскости и снижения концентрации напряжений при укладке отражателя. Выбор сетки и размер отверстия были

(ш»ЧЕс1(ЙЁ

АППАРАТЫ И

Том 6

ограничены радиочастотными требованиями к отражателю.

После испытаний рефлектора на раскрытие на мембране были обнаружены трещины. Трещины, возникшие на краю сквозных отверстий, прошли от одного отверстия к другому. Трещины были одинаковыми по местоположению и типу на всех секциях отражателя, еще хуже - в областях, которые изгибались более плотно при укладке. Это растрескивание было воспроизведено на образцах материала мембраны, и исследование по- казало, что трещины разрастаются после термоциклирования.

Испытания образцов без отверстий в значительной степени решили проблему растрескивания. Кроме того, не было весомого требования, чтобы оставить отверстия. По этим причинам отверстия были удалены. Ширина полоска из меди, образующего решетку, также была уменьшена в целях улучшения податливости материала и снижения массы. На рис. 15 приведена схема секции рефлектора из трехслойного композиционного материала.

В антенне имеется более 2000 крепежных элементов, используемых для удержания частей рефлектора вместе. Стандартный металлический крепеж не подходил из-за требований к массе и радиочастотным помехам. После испытаний в качестве материала для крепежа был выбран Ultem 2300. Данный материал является композитом на основе полиэфиримидной смолы, армированной на 30 % стекловолокном, материал обладает превосходной размеростабильностью, прочностью, жесткостью и устойчивостью к ползучести при высоких температурах благодаря температуре стеклования 217 °C. Выбранный крепеж не такой прочный, как металлический, поэтому использовалась специально разработанная схема затяжки винтов, чтобы предотвратить разрушение крепежного элемента. После затяжки весь крепеж был застопорен во избежание самопроизвольного откручивания. Конструкция антенны подробно описана на рис. 16 [9; 10].

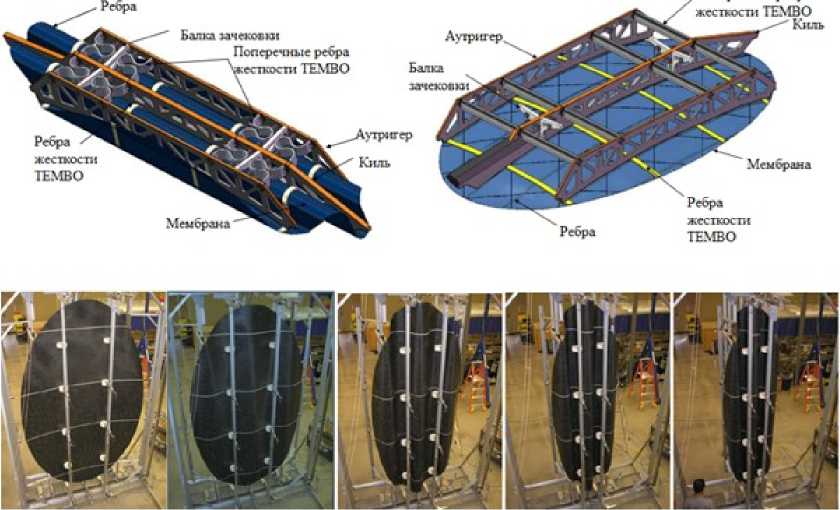

Помимо конструкций антенн с радиально расположенными спицами и зонтичным типом складывания существуют концепты, в которых конструкция складывается вдоль одной из осей. В качестве примера можно рассмотреть работу [11]. В данном рефлекторе применены гибкие спицы (ребра жесткости) TEMBO Elastic Memory Composites, по форме напоминающие профиль рулетки. Изготовлены данные элементы из композиционного материала с памятью формы, который для трансформации необходимо нагревать и остужать в определенной последовательности. Данная антенна состоит из мембранного отражателя и системы поддержки данного отражателя. Поддержка включает в себя основной киль с расположенными на нем балками зачековки, к которым крепится в зачекованном положении два аутригера. В свою очередь, аутригеры соединяются с килем ребрами жесткости TEMBO, которые и обеспечивают раскрытие конструкции и жесткость в раскрытом положении. Также, по утверждению автора, повторяемость раскрытия данного ребра жесткости находится на уровне нескольких микрометров. Конструкция антенны подробно представлена на рис. 17 [11].

Рис. 16. Конструкция антенны [9]

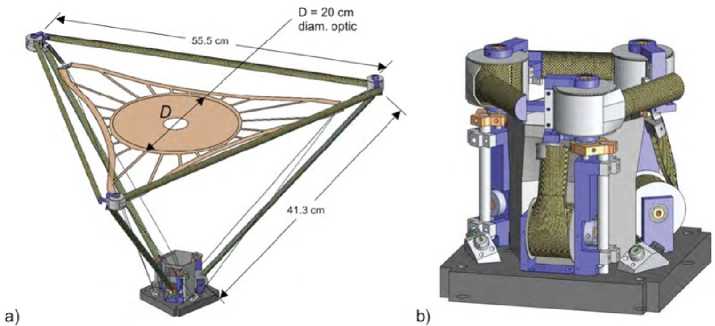

Также стоит отметить мембранные конструкции, не требующие поддержки ребрами жесткости. В частности стоит подробно рассмотреть работу [12]. В данной работе был рассмотрен космический телескоп формата CubeSat с мембранной первичной линзой. Конструкция данного телескопа уникальна применением устройства раскрытия, выполненного из пружинных лент, профиль которых напоминает рулетку.

Изготовлены данные ленточные пружины из композиционного материала.

Данный телескоп состоит из мембранной линзы диаметром 20 см, закрепленной через систему жгутов на трех ступицах с намотанными на них пружинными лентами. Конструкция ступицы и ленты выполнены таким образом, что при размотке ленты ей не требуются прижимные устройства для избегания заломов и радиального взду-

Поп «хчные р<6рз

Рис. 17. Конструкция мембранного рефлектора с ребрами жесткости TEMBO [11]

тия. Длина ленты, разматываемой со ступицы, составляет 55,5 см. Данные ступицы отвечают за раскрытие и натяжение мембраны. В основании телескопа находятся три аналогичные ступицы, разматывающие ленточную пружину для отведения мембраны на расчетное расстояние от оптики. Длина данных лент составляет 41,3 см. Сами ленты выполнены из трехслойного композиционного материала, где однонаправленный материал расположен в середине, а с внешних сторон расположен материал с простым полотняным плетением. Такая комбинация слоев создает осе- 158 вую жесткость за счет среднего слоя и поперечную жесткость профиля за счет наружных слоев. Пружинная лента имеет в сечении форму полукруга с радиусом кривизны 5,56 мм. При намотке ленты на ступицу лента может потерять кривизну

Том 6

отметить оригинальную конструкцию рефлектора с высоким коэффициентом трансформации [13]. Данный рефлектор создавался для последующего размещения на спутниках формата CubeSat, так как используемые на данных спутниках дипольные антенны имеют крайне малый коэффициент усиления и, следовательно, малую скорость передачи данных. Были испытаны два рефлектора с апертурой 0,8 и 0,5 метра в рабочем положении.

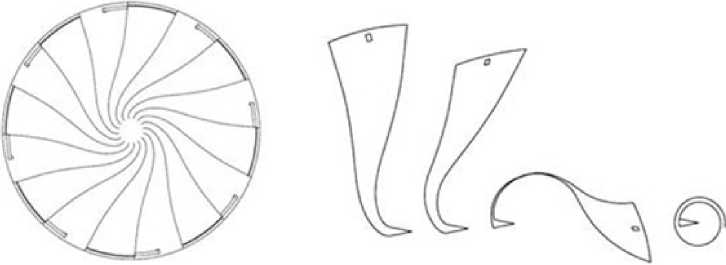

Конструкция данного рефлектора представляет собой сегментированный параболоид, состоящий из концентратора и расходящихся по спирали лепестков двух видов: коротких и длинных. Длинные лепестки соединены по периметру полосой материала, который проходит над короткими лепестками. Короткие лепестки соединены полосой материала, которая также проходит по пе- вдоль оси, поэтому радиус ступицы для намотки спицы должен быть больше или равен свободному радиусу изгиба профиля. На рис. 18 представлена конструкция телескопа в развернутом (а) и сложенном (b) виде [12].

Также из конструкций, не имеющих опорные элементы в виде спиц и ребер жесткости, стоит риметру и пропускается в специальные отверстия в длинных лепестках. В основании все лепестки соединяются с концентратором. Для складывания рефлектора необходимо завернуть лепестки у основания и намотать их на ступицу. На рис. 19 представлена рабочая конфигурация и процесс намотки одного лепестка.

Рис. 18. Конструкция мембранного телескопа [12]: a – развернутое состояние; b – сложенное состояние

При намотке на ступицу каждый лепесток, имеющий двойную кривизну, расплющивается, что неизбежно приводит к растяжению-сжатию волокон и накапливанию энергии деформации.

При испытании рефлектора на раскрытие было выявлено, что полоса материала, соединяющая длинные лепестки, приобретала экстремально малые радиусы изгиба и разрушалась. Для предотвращения разрушения к полосам материала в местах наибольшего изгиба были прикреплены алюминиевые ограничители радиуса изгиба (рис. 20).

Рефлектор апертурой 0,5 метра удалось сложить до 14 см, а рефлектор апертурой 0,8 метра удалось сложить в 16 см. При попытке уменьшить диаметр рефлектора в сложенном положении в месте крепления лепестка к концентратору происходило растрескивание лепестков вследствие чрезмерно малого радиуса изгиба. В рабочем положении рефлектор имеет первый тон колебаний, равный 9,37 Гц [13].

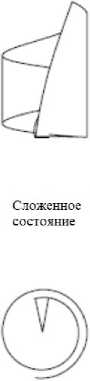

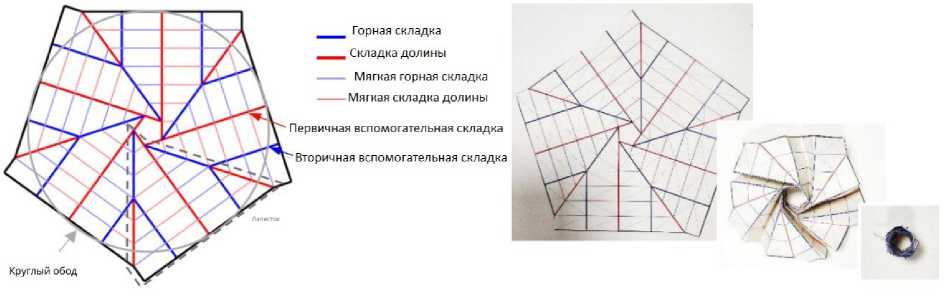

Наиболее компактный метод складывания был описан в работе [14]. В данной работе рассматривается принцип складывания параболического рефлектора по методу оригами. Данный метод был выбран как замена метода разделения рефлектора на лепестки, поскольку разделенный на ленты или лепестки параболоид теряет жесткость, присущую телам двойной кривизны. Изначально в работе рассмотрели возможность складывания плоской мембраны по заранее отработанной технологии. Данная технология складывания описывает складки в зависимости от угла складывания и направления изгиба складки. Так, в работе ввели такую классификацию складок: горы (складки направленные вверх), доли- ны (складки направленные вниз), жесткие (складки под углами, близкими к 180°), мягкие (складки под углом ≤ 70°). Концепция складывания плоской мембраны представляет собой формирование радиальной жесткой складки, горной или долинной, и последующую намотку данных складок на ступицу с образованием мягких складок.

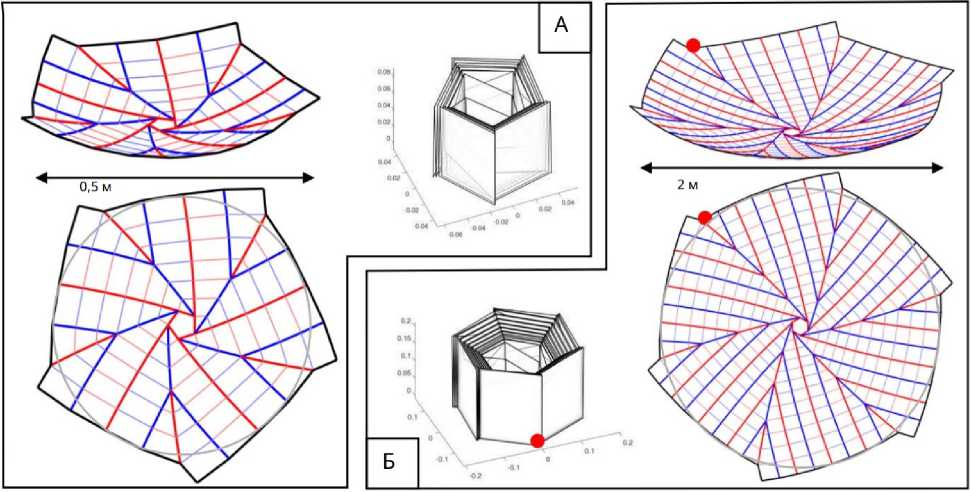

При упаковке рефлектора антенны проблема заключается в двояко изогнутой поверхности, которую необходимо сложить, и решения, выработанные для плоской мембраны, здесь не выполняются. Кроме того, необходимо учитывать толщину материала. Схема на рис. 21 должна быть измене- на соответствующим образом. Складчатая поверхность может быть фацетной, то есть из плоских панелей, или двойной кривизны. Оба варианта вводят явление нелинейного коробления. Для приближения формы рефлектора к параболоиду было принято решение о разбивке его на сектора по методу, описанному в упаковке плоской мембраны. Грани четырехугольников не лежали в одной плоскости, и было принято решение добавить изгиб по кратчайшей диагонали, разбив их на 2 треугольника, которые и образуют грани рефлектора. Данные диагонали не отображены на рис. 22, но были учтены в расчетах. Расчет рефлектора на соб- 159

ступице

Рис. 19. Рабочая конфигурация и намотка одного лепестка [13]

Рис. 20. Рабочее и свернутое положение рефлектора [13]

Том 6

Рис. 21. Схема упаковки плоской мембраны методом оригами [14]

Рис. 22. Схема упаковки параболических мембранных антенн [14]: А – 0,5 м; Б – 2 м

ственные частоты колебаний в рабочем положении показал, что складки уменьшают первый тон колебаний примерно на 20 %: у рефлектора апертурой 0,5 м - с 1,360 Гц до 1,137 Гц, а у рефлектора апертурой 2 м - с 0,080 Гц до 0,064 Гц [14; 15].

Заключение

В статье выполнен анализ конструкторских решений мембранных трансформируемых антенн космического аппарата. Рассмотрены требования, накладываемые на отклонения поверхности антенны от параболоида. Рассмотрены современные материалы для изготовления рефлекторов мембранных антенн. Представленный обзор позволяет отследить тенденции инженерных решений, с помощью которых в настоящее время осуществляется проектирование и изготовление мембранных трансформируемых антенн космических аппаратов.

Список литературы Анализ конструкций мембранных трансформируемых антенн космических аппаратов

- Чеботарев В. Е., Косенко В. Е. Основы проектирования космических аппаратов информационного обеспечения : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т. Красноярск, 2011. 488 с.

- Archer J. S. High-Performance Parabolic Antenna Reflectors // Journal of Spacecraft and Rockets. 1980. vol. 17. issue 1. pp. 22–26.

- Feng C. M., Liu T. S. A bionic approach to mathematical modeling the fold geometry of deployable reflector antennas on satellites // Acta Astronautica. 2014. vol. 103. pp. 36–44. doi: 10.1016/j.actaastro.2014.06.029.

- Космический аппарат «Луч-5В» [Электронный ресурс]. URL: https://www.iss-reshetnev.ru/spacecraft/spacecraft-relay/luch-5v (дата обращения: 04.06.2022).

- Pellegrino S. Deployable Membrane Reflectors // Proc. of the 2nd World Engineering Congress. 2002. vol. 22. 9 p.

- Development of a novel X-band Cassegrain deployable antenna for microsatellite platforms [Электронный ресурс]. URL: https://icubesat.files.wordpress.com/2018/05/b-4-2-201805291233-lawton.pdf (дата обращения: 04.06.2022).

- Datashvili L., Lang M., Baier H., Sixt T. Membranes for large and precision deployable reflectors. Germany : Technical University of Munich, 2005.

- Datashvili L., Baier H. SMART reflectors / Large Space Apertures. USA : Workshop Keck Institute for Space Studies, 2008.

- Amend Ch., Nurnberger M., Oppenheimer P., Koss S., Purdy B. A Novel Approach for a Low-Cost Deployable Antenna // Proc. of the 40th Aerospace Mechanisms Symposium. NASA Kennedy Space Center. 2010.

- ULTEM resin [Электронный ресурс]. URL: https://www.sabic.com/en/products/specialties/ultem-resins/ultemresin (дата обращения: 04.06.2022).

- Taylor R. M. Large Aperture, Solid Surface Deployable Reflector. USA, 2011.

- Footdale J. N., Murphey Th. W. Mechanism Design and Testing of a Self-Deploying Structure Using Flexible Composite Tape Springs // Proc. of the 42nd Aerospace Mechanisms Symposium. NASA Goddard space flight center. 2014.

- Reynolds Wh. D., Murphey Th. W., Banik J. A. Highly Compact Wrapped-Gore Deployable Reflector // Proc. of the 52nd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference. 2011.

- Dufour L., Datashvili L., Goussetis G., Guinot F. Origami foldable reflector for small satellites // Proc. of the 3rd International Conference «Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas». Georgia, Tbilisi. 2018.

- Furuya H., Inoue Yo., Masuoka T. Deployment Characteristics of Rotationally Skew Fold Membrane for Spinning Solar Sail // Proc. of the 46th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference. USA, Austin. 2005.