Анализ конструкций вытяжных вентиляционных дефлекторов и их классификация

Автор: Бирюкова В.В., Родимцев Сергей Александрович

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Техносферная безопасность процессов и производств

Статья в выпуске: 2 (11), 2016 года.

Бесплатный доступ

По всему миру различные формы животноводства связаны с различными рисками травм и профзаболеваний. Показатели заболеваемости работников по уходу за крупным рогатым скотом (КРС) остаются более высокими по сравнению с показателями многих других профессиональных групп сельскохозяйственных рабочих. Более высокая заболеваемость отмечается у работников молочных комплексов и ферм. Сочетание низкой температуры, высокой влажности, наличие в воздушной среде производственных помещений высоких концентраций токсических веществ оказывает неблагоприятное влияние на организм работающих, что в конечном итоге ведет к снижению сопротивляемости организма, к инфекционным заболеваниям, заболеваниям верхних дыхательных путей. Наиболее эффективным способом нормализации микроклимата в производственных помещениях и снижения концентраций токсических веществ является установка вентиляционных систем. Наиболее экономичной считается естественная вентиляции с применением вытяжных дефлекторов.

Вентиляция, дефлектор, микроклимат, классификация, воздухообмен

Короткий адрес: https://sciup.org/14770139

IDR: 14770139 | УДК: 697.921.42+697.921.24]-047.44

Текст научной статьи Анализ конструкций вытяжных вентиляционных дефлекторов и их классификация

Введение. Группами с одними из самых высоких показателей по заболеваемости, вызванной неблагоприятным внешним воздействием, являются профессиональные группы сельхозработников, занятых в сфере животноводства.

Примерно 33% работников свиноводческих хозяйств, страдают от синдрома токсичной органической пыли. Профессиональная заболеваемость работников на фермах крупного рогатого скота (КРС) еще более высока и составляет, по разным данным, от 35 до 45%. Установлено, что даже в развитых странах, в небольших секторах животноводства до 25% работников страдают от той или иной формы Агротехника и энергообеспечение. – 2016. – № 2 (11) 43

респираторных заболеваний. Более высокая заболеваемость отмечается у работников молочных комплексов и ферм (особенно при безвыгульном содержании КРС) [1].

Известно, что на заболеваемость животноводов влияют технологии производства, несоответствия зоогигиеническим нормативам параметров микроклимата, загазованность, пылевая и бактериальная загрязненность рабочих мест и т.д. [7]. Системы интенсивного животноводства в закрытых помещениях создают замкнутые среды, где концентрированная пыль, содержащая микробы и их производные, вместе с газами вдыхаются людьми.

В воздушной среде животноводческих помещений может содержаться целый ряд токсических веществ высоких концентраций. По данным некоторых источников [4,5,6] содержащийся аммиак в воздухе на рабочих местах животноводческих комплексов может превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 2,25...7,5 раз, содержание сероводорода - в 2,5...5,0 раз, бактериальная загрязненность - в 8,6..13,6 раз. Пыль в коровниках содержит эндотоксин и другие биологически активные агенты.

Основным источником загрязнения воздуха животноводческих помещений являются сами животные, а также корма и разлагающиеся экскременты. Концентрация пыли, содержащейся в воздушной среде помещений для животных, значительно увеличивается в период кормления и повышенной двигательной активности животных. При раздаче сухих кормов наблюдается более высокое содержание пыли, чем при раздаче гранулированных кормов[10]. Эта пыль кроме воздействия на дыхательные пути, может обладать аллергенными свойствами, особенно при наличии в ее составе мицелия и спор грибов, некоторых микроэлементов, шерсти животных. Широкое использование в промышленном животноводстве комбикормов, включающих добавки антибиотиков, витаминов, применение продуктов микробиологического синтеза повышает опасность возникновения аллергических заболеваний[9].

Наряду с неблагоприятным воздействием производственной пыли и загазованности, на организм работающих оказывает

отрицательное влияние сочетание низкой температуры, высокой влажности и подвижности воздуха. В конечном итоге все это ведет к снижению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, заболеваниям верхних дыхательных путей, которые составляют около

40% всей заболеваемости животноводов [1].

Среди часто встречающихся заболеваний работников животноводческой отрасли: болезнь фермерского легкого, пневмонит гиперчувствительности, раздражение слизистой оболочки, профессиональная астма, синдром отравления органической пылью

(ODTS), аллергии от воздействия медикаментов, зоологические заболевания и др.

Исследование. Одним из основных способов защиты работающих от воздействия вредных и опасных производственных факторов, является вентиляция помещений животноводческих комплексов.

Вентиляция представляет собой организованный воздухообмен в помещениях. Основной целью процесса вентиляции является повышение качества внутреннего воздуха путем замены воздуха в помещении. Кроме того, процесс вентиляции часто используется для поддержания определенной температуры в зоне обслуживания. На эти параметры оказывает воздействие не только расход вентиляционного воздуха, но и в большой степени структура потока воздуха в помещении[2].

Выбор типа вентиляционной системы диктуется действующими условиями, видом производственного помещения, требованиями охраны окружающей среды и т.д.

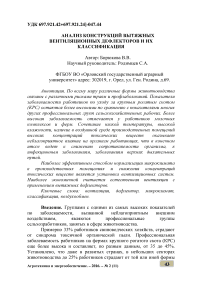

В помещениях животноводческих комплексов наибольшее применение находит приточно-вытяжная вентиляция (рис. 1). При этом, обеспечивается приток чистого и свежего воздуха в помещении, одновременно с удалением вредного отработанного воздуха.

Рисунок 1 – Приточно-вытяжная вентиляция животноводческого помещения

Возможны сочетания нескольких вариантов систем вентиляции. Например, приток с естественным побуждением, вытяжка с механическим побуждением; приток и вытяжка с естественным побуждением и т.д.[3]. Однако, механическая вентиляция, в отличие от естественной, требует затрат электроэнергии, причем довольно значительных.

Известно большое количество проектов естественной вентиляции для животноводческих помещений. Одним из самых важных элементов таких систем являются вытяжные вентиляционные дефлекторы.

В общем виде вытяжной дефлектор естественной вентиляции представляет собой цилиндрическую обечайку, укрепленную над вытяжной трубой, заканчивающейся плавным расширением – диффузором. Поток воздуха обтекая обечайку, создает вокруг большей её части зону отрицательного давления (разряжение). Этим обеспечивается «подсос» воздуха из вытяжной трубы, что увеличивает эффективность воздухообмена в помещении. Кроме того, колпак дефлектора исключает попадание осадков в шахту вентиляционной трубы [11].

Вытяжное дефлекторы устанавливают в местах, хорошо обдуваемых ветром. Их конструкция тем совершеннее, чем меньше габариты при заданной производительности. Существенным достоинством дефлекторов является, также, независимость действия от направления и силы ветра.

дефлекторов

Наиболее известные конструкции вытяжных естественной вентиляции приведены на рис. 2.

в

Рисунок 2 - Общий

вид наиболее распространенных типов вытяжных дефлекторов естественной вентиляции: а – ЦАГИ, б -открытого тарельчатого типа, в – Вольперта, г - Н-образный, д –

Григоровича, е - звездообразный, ж – ротационный, з – флюгерный

Как видно из рис. 2, наиболее простыми являются дефлекторы открытого типа (рис. 2,б). Конструкция таких дефлекторов состоит из конического навершия, закрепленного на фланце вентиляционной трубы с помощью стоек. Конструкция позволяет защитить вентиляционную шахту от попадания атмосферных осадков и создать зону разряжения между основанием навершия и торцом вентиляционной трубы[7].

Дефлектор конструкции Вольперта (рис. 2,в) состоит из 2х стаканов – нижнего (цилиндрического) и верхнего (расширенного вниз), концентрично соединенных между собой. На верхней части каждого стакана имеются кольцевые отбои. Они предназначены для изменения направления вертикальных потоков ветра. Поверхности стаканов расположенны таким образом, что при любом направлении ветра создают внутри дефлектора зону отрицательного давления. Это способствует «подсасыванию» газов отводимых через нижнее и верхнее кольцевые отверстия и повышает эффективность работы устройства. Недостатком конструкции, присущим практически всем дефлекторам является задувание восходящих потоков в нижнее кольцевое отверстие. При этом происходит отражение ветра колпаком дефлектора, что приводит к завихрению воздушных потоков, увеличению сопротивления выходящим газам и резкому снижению

производительности устройства.

Наибольшее распространение на производствах и в быту получил серийно изготавливаемый на заводах монтажных организаций дефлектор разработки Центрального аэрогидродинамического института им. Профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Дефлектор представляет собой цилиндрическую обечайку, укрепленную над вытяжной трубой. С целью облегчения выхода воздуха на конце трубы имеется диффузор. Нижняя конусообразная юбка снижает отрицательное воздействие низовых потоков ветра, что выгодно отличает данное устройство от дефлектора конструкции Вольперта. Для исключения попадания дождя и снега в вытяжную трубу, на дефлекторе устанавливается колпак. Как и конструкция Вольперта, обечайка дефлектора ЦАГИ способствует обтеканию потоков ветра и созданию вокруг себя разряжения, обеспечивающее подсос воздуха из канала. Одним из основных недостатков дефлектора ЦАГИ является плохой обзор и затрудненный доступ для обслуживания внутреннего пространства конструкции. В холодный период года, за счет разности температур внутри и снаружи дефлектора, это может способствовать его обледенению, вплоть до полной закупорке проходного сечения.

Для устранения недостатка дефлекторов, связанного с негативным влиянием на их работу низовых (восходящих) потоков ветра, дефлектор конструкции Григоровича снабжен колпаком, выполненным из 2х конусов, соединенных между собой основаниями. Наличие «обратного» конуса, исключает возникновение завихрений потоков воздуха внутри колпака и способствует беспрепятственному выходу восходящих струй из внутреннего пространства. К недостаткам конструкции относится возможность изменения направления горизонтальных потоков воздуха. Движение их по образующей обратного конуса может способствовать задуванию ветра внутрь выходного канала, создавая эффект опрокидывания тяги.

Звездообразный дефлектор (рис. 2,е) представляет собой вертикальную коробку с боковыми стенками, в горизонтальном сечении образующим звезду, с нечетным числом (обычно 7) узких вертикальных щелей. При любом направлении ветра, в пяти щелях создается разряжение и лишь в 2х – зона повышенного давления. Благодаря такой конструкции звездообразный дефлектор имеет более высокий КПД, по отношению к другим устройствам. Однако при безветрии дефлектор ухудшает естественную тягу в трубе, а при сильном ветре, сквозь его щели в проходной канал могут попадать атмосферные осадки. К недостаткам звездообразного дефлектора также следует отнести сложность теоретического обоснования параметров конструкции и технологии изготовления.

Конструкция Н-образного дефлектора (рис. 2,г) хорошо зарекомендовала себя в работе на промышленных объектах и мощных котельных. Дефлектор состоит из поперечного горизонтального патрубка, имеющего по краям еще 2 вертикальных отрезка труб аналогичного диаметра. Поперечный патрубок закреплен на устье дымохода и имеет с последним сквозное сопряжение. Поворотная конструкция при любом направлении ветра обеспечивает равномерное течение воздуха непосредственно возле устья или по боковым каналам, что уже создает дополнительную тягу. Кроме того, отпадает необходимость использования колпаков: устье дымохода перекрыто горизонтальным патрубком, а сквозные боковые трубы не препятствуют прохождению осадков. Несомненным достоинством Н-образного дефлектора является его способность использоваться в качестве искрогасителя. Проходящий через него раскаленный газ несколько раз меняет направление, что положительно сказывается на искрогашени. Среди недостатков – громоздкость, сложность в конструкции изготовления.

Еще одна разновидность дефлекторов — флюгер-дефлекторы (рис. 2,з). Он представляет собой специальные устройства, у которых корпус вращается одновременно с закрепленными на нем козырьками.

Такие козырьки соединены с подшипниковым узлом. Флюгер,

находящийся в верхней части, позволяет всей конструкции всегда располагаться с учетом направления ветра. Одним из основных достоинств флюгер-дефлекторов – высокая производительность, за счет более полного использования энергии ветра. Кроме того их конструкция обеспечивает предотвращение обратной тяги в дымоходе. Также, одним из достоинств дефлекторов флюгерного типа является их декоративное назначение, придающее крыше здания завершающий вид.

Недостатки флюгер-дефлекторов: низкая эффективность при низких скоростях или отсутствии ветра, наличие подвижных соединений, что влечет быстрый выход из строя дефлектора, за счет загрязнения, образования коррозии и обледенения на вращающихся элементах.

Дефлектор вентиляционный ротационный (рис. 2,ж) используется для вентиляции жилых и офисных помещений, бассейнов, ангаров, загородных домов, отвода газа и паров из шахт многоэтажных домов и обеспечения правильно организованной вентиляции. Он состоит из монтируемой на трубу насадки и вращающейся турбины. Данная конструкция дефлектора исключает опрокидывание воздушного потока, эффективно отводит горячий воздух из помещений и подкровельного пространства в жаркое время года, создавая комфортные условия в помещении, препятствуют попаданию в вентиляционный канал атмосферных осадков, птиц и других инородных тел. Оголовок турбины вращается всегда в одном направлении, независимо от направления и силы ветра, создавая частичный вакуум в канале. В результате, скорость движения воздуха в канале усиливается, препятствуя образованию обратной тяги. Кроме этого, ротационный дефлектор имеет элегантный и эстетичный вид и позволяет использовать его как дизайнерский элемент сооружения. Недостатком этого устройства является невозможность работы при отсутствии ветра. Как и для дефлекторов флюгерного типа, наличие вращающихся элементов ротационного дефлектора обуславливает возможность выхода его из строя при обледенении или загрязнении подвижных деталей [2,11].

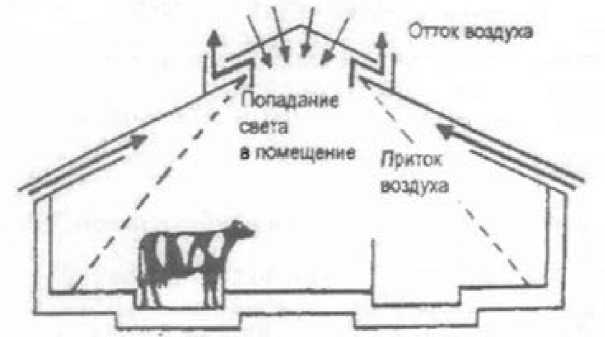

Рисунок 3 – Классификация вытяжных вентиляционных

дефлекторов

На основании анализа существующих конструкций вентиляционных дефлекторов нами выполнена их классификация (рис. 3). Она предназначена для систематизации известных видов дефлекторов с целью последующего выделения наиболее значимых признаков, их изучения и преимущественном использовании при разработке новых конструкций.

Выполненные описания и классификация существующих типов дефлекторов позволяют утверждать, что при прочих равных условиях признаками, обуславливающими увеличение эффективности статичных устройств, являются наличие диффузора, обечайки и обратного конуса навершия.

Первые два элемента присутствуют в дефлекторах классической конструкции ЦАГИ. Сочетание преимуществ этого устройства с устранением сопротивлений восходящему воздушному потоку, вызванным завихрениями внутри колпака, позволяет еще более усилить тягу и повысить производительность и эффективность дефлектора.

В известной нам литературе не нашлось достаточных сведений о влиянии конструктивного исполнения обратного конуса и применении его, в качестве одного из элементов различных вытяжных устройств, на показатели функционирования последних. Между тем, 8 50

такие особенности, как геометрические размеры и форма обратного конуса, наличие и фигурное исполнение профиля его поперечного сечения (спиральные канавки, концентрические кольца и др.) могут способствовать более упорядоченному обтеканию восходящими потоками обратного конуса, увеличивая тягу внутри канала и создавая предпосылки для более эффективного воздухообмена внутри помещения.

Вывод. Считаем, что обоснование конструктивного исполнения обратного конуса вытяжного дефлектора естественной вентиляции перспективным направлением научного исследования, направленным на совершенствование технических средств, позволяющих обеспечить оптимальные условия содержания с/х животных, повысить производительность и улучшить условия труда работников АПК.

Список литературы Анализ конструкций вытяжных вентиляционных дефлекторов и их классификация

- Васильев Г.П. Состояние профессиональной заболеваемости работников АПК, основные направления её профилактики /Г.П. Васильев//Вестник охраны труда №2, 2000г., г. Орёл. С.-54.

- Веселов С.А. Практикум по вентиляционным установкам: учебное пособие для высших учебных заведений/С.А. Веселов//-Изд. 2-е -М.: Колос, 1982 -255с.

- Гусев В. П. Показатели эффективности систем вентиляции//АВОК. -2003. -№ 2., с. 10-20

- ГОСТ 12.1.005 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".

- ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. . -Взамен ГОСТ 12.1.005-76; Введ. 1989-01-21. -М.: Издательство стандартов, 1998. -23 с.

- Демин О.Б., Ельчищева Т.Ф. Проектирование агропромышленных комплексов: Учебное пособие -Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2005. -128 с.

- Изаков Ф.Я., Файн В.Б. К расчету систем очистки воздуха от пыли в вентилируемых помещениях. Вопросы комплексной механизации и автоматизации животноводческих ферм: /Ф.Я. Изаков//Сборник научных трудов -Челябинск, 1974. -Вып.81.-с. 130-133.

- Максимов Н.В., Скуратов Б.Б. Организация воздухообмена в свинарниках -откормочниках промышленного типа//Материалы конференции. -М.: ВНИИТЭИСХ, 1978. -С.32 -35.

- Приказ Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. N 49 "Об утверждении Правил по охране труда в животноводстве"

- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда : Р 2.2.2006-05: утв. главным гос. санитарным врачом Рос. Федерации от 29 июля 2005г.

- Шведов В.В. ЗГЛ: Как улучшить микроклимат. Разработка технических решений естественной вентиляции с применением дефлекторов для различных свинарников.//Свиноводство, 1989; Т. 4. -с. 28-29.