"Анализ критики" Ф.Энгельсом взглядов С.А.Подолинского

Автор: Большаков Борис Евгеньевич

Статья в выпуске: 2 (3), 2009 года.

Бесплатный доступ

А статье рассматривается естественнонаучная мера труда, как ее понимал один из основоположников русской научной школы С.А.Подолинский. С этой целью проводится анализ критики Ф.Энгельса.

Труд, процесс труда, свободная энергия, человечество, открытие, измерение

Короткий адрес: https://sciup.org/14122221

IDR: 14122221 | УДК: 504.03

Текст научной статьи "Анализ критики" Ф.Энгельсом взглядов С.А.Подолинского

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Результат С.А. Подолинского по естественнонаучному объяснению процесса труда, безусловно, является выдающимся открытием для науки всего человечества.

Сергей Андреевич Подолинский (1850-1891) — один из основоположников русской научной школы, иногда называемой школой русского космизма. В настоящее время его по праву считают предтечей В.И. Вернадского. Не случайно В.И. Вернадский отмечал: «История идей, относящихся к энергетике жизни, взятой в рамках космоса, указывает на почти непрерывный ряд мыслителей, ученых и философов. Рано умерший С.А. Подолинский понял все значение этих идеи и приложил их к изучению экономических явлений..».

Во многих работах крупных ученых достаточно подробно изложены основные взгляды С.А. Подолинского. По существу, они лежат в основе теории устойчивого развития. По этой причине я не буду повторяться, отмечу лишь, что в последние годы естественнонаучный подход С.А. Подолинского заслуженно приобрел признание в мире. Достаточно сказать, что Генеральный секретарь ООН в 1997 г. предложил новое определение устойчивого развития, созвучное с базовой идеей С.А. Подолинского, «устойчивое развитие в целом — это рост свободной энергии». И, тем не менее, некоторые экономисты, не зная истории вопроса, до сих пор считают, что подходу С.А. Подолинского был нанесен «сокрушительный удар» Ф. Энгельсом, который по просьбе К. Маркса написал критический отклик на работу С.А. Подолинского «Труд

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

человека и его отношение к распределению энергии на нашей планете» (ж. «Слово», № 45, СПб, 1880 г.)

Так получилось, что автор этой статьи еще в 80-х годах ХХ века подробно разобрал критику Ф. Энгельса. Проведенный анализ этой критики вошел разделом в докторскую диссертацию автора, посвященную теории устойчивого развития. Диссертация была успешно защищена в 1999 г. в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Однако до сих пор не представилась возможность опубликовать проведенный анализ критики Ф. Энгельса. Этот пробел восполняется в данной статье.

С конца 20-х годов ХХ в. разработка естественнонаучного подхода к изучению взаимосвязи общества и природной среды было приостановлена.

Одной из причин такой задержки послужило мнение о теории С.А. Подолинского, высказанное Ф. Энгельсом в двух письмах К. Марксу в Вентнор в декабре 1882 г. и в работе «Диалектика природы».

Так как указанные работы Ф. Энгельса чрезвычайно важны для понимания сущности вопроса, необходимо подробно проанализировать все записи Ф. Энгельса, связанные с указанной проблемой, и попытаться найти пути к разрешению тех противоречий, на которые указывал Ф. Энгельс.

С целью проведения подробного анализа мы будем использовать метод сплошного параллельного цитирования работ Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Начнем с писем Ф. Энгельса К. Марксу в Вентнор. Первое письмо, рассматривающее исследуемый нами вопрос, написано Ф. Энгельсом 19 декабря 1882 г. (очевидно, в ответ на запрос К. Маркса, который пока не найден). Ф. Энгельс пишет:

«… Историю Подолинского я представляю себе так. Его действительное открытие состоит в том, что человеческий труд в состоянии удержать на поверхности земли и заставить действовать солнечную энергию более продолжительное время, чем это было бы без него. Все выводимые им отсюда экономические следствия ошибочны ».

Высоко оценив открытие С.А. Подолинского в области естественных наук, Ф.

Энгельс отрицает взаимосвязь этого открытия с экономическими процессами.

Рассмотрим далее основные причины, которые не позволяют Ф. Энгельсу согласиться с экономической концепцией С.А. Подолинского.

«У меня этой вещи нет под рукой, но я недавно еще читал ее по-итальянски в «Plebe» .

Необходимо отметить, что в журнале «La Plebe» был опубликован краткий вариант описания естественнонаучной концепции С.А. Подолинского, который, на наш взгляд, не позволяет полностью судить о теоретических результатах автора. Более полный вариант

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

своей теории был опубликован С.А. Подолинским в альманахе «Слово» за апрель-май 1880 г., который, к сожалению, Ф. Энгельсу не довелось прочитать. Далее мы будем ссылаться на это издание ввиду его полноты и смысловой законченности.

Далее в письме К. Марксу Ф. Энгельс, анализируя статью С.А. Подолинского в журнале «La Plebe», ставит основной вопрос, который, по его мнению, решал Подолинский: « Вопрос: каким образом известное количество энергии, заключающееся в определенном количестве продуктов питания, может посредством труда превратиться в большее количество энергии, чем оно само, — я для себя решаю так».

Конечно, в соответствии с законом сохранения энергии «количество энергии, заключающееся в определенном количестве продуктов питания», никаким образом не может превратиться в большее количество энергии. Этот факт был хорошо известен С.А. Подолинскому.

Подолинский ставит вопрос несколько иначе:

« Откуда берется в организме энергия, необходимая для совершения действий, которые мы называем трудом?»

С точки зрения Подолинского, « самым важным вопросом является ... отношение, существующее между тем количеством (энергии) , которое оказывается сбереженным в земледельческом продукте, и тем количеством энергии, которое человек потребил в процессе труда ».

Аналогичные вопросы волновали впоследствии и В.И. Вернадского. Он отмечал, что так как человеческий разум «не является формой энергии», то непонятно, как он может стать геологической силой, оказывать столь сильное влияние на развитие Земли? Откуда он берет энергию на освоение природы? Не вступает ли в противоречие с законом сохранения энергии таксе воздействие разума.

Ф. Энгельс продолжает, рассматривая числовой пример: « Предположим, что ежедневно необходимые человеку жизненные средства представляют собой количество энергии, выражающееся в 10000 е.т. (единиц тепла). Эти 10000 е.т. остаются во веки веков равными 10000 е.т. и, как известно, при превращении в другие формы энергии теряют на практике из-за трения и т.д. некоторую часть, которую нельзя превратить в полезную энергию. В человеческом теле — даже значительную часть. Следовательно, физический труд, выполняемый в процессе экономического труда, никогда не может быть равен 10000 е.т., он всегда меньше ».

С.А. Подолинский в этом вопросе придерживается аналогичного мнения:

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

«... Никогда теплота, энергия, мало превратимая 1 , не может целиком в механическую работу, энергию высшего порядка ».

Обратим внимание, что Ф. Энгельс в приведенном примере рассматривает человека, потребившего 10000 е.т. жизненных средств и выполняющего физический труд (работу) вручную. Возвращаясь к описанной ранее принципиальной схеме процесса труда, нетрудно видеть, что потребляемые человеком (в течение некоторого периода времениτ) 10000 е.т., заключенные в его жизненных средствах (дыхание и питание), соответствуют его полной потребляемой мощности N за этот же период времени τ.

Примем для простоты расчетов, чтоτ = Iгод. Тогда N = 10000 е.т./год. Допустим также, что 80% энергии, потребленной человеком, теряется (на внутреннюю работу, трение и т.д.). В таком случае остальные 20% энергии расходуются человеком производительно (т.е., по выражению Ф. Энгельса, на «физический труд, выполняемый в процессе экономического труда». Указанный показатель С.А. Подолинский вводит под названием «экономический эквивалент человеческой машины». Мы будем называть этот показатель «коэффициентом полезного действия» (КПД человека) и обозначать его η чел.

Мы видим, что при наших условиях η чел. =0,2.

Указанные 20% от полной потребляемой мощности и составляют физическую работу, выполняемую в процессе экономического труда.

10000 е.т. x 0,2 = 2000 е.т.

Естественно, 2000 е.т. значительно меньше 10000 е.т., как это справедливо отмечает Ф. Энгельс.

Ф. Энгельс продолжает:

« Но физический труд из-за этого еще далеко не является экономическим трудом. Выполненный этими 10000 е.т. экономический труд состоит отнюдь не в воспроизводстве этих самых 10000 е.т. целиком или частично, в той или иной форме. Напротив, большая часть их пропадает — уходит на увеличение и излучение теплоты человеческого тела и т.д., — и что от них остается полезного, так это только удобрительная способность экскрементов. Экономический труд, который выполняется человеком посредством этих 10000 е.т., состоит скорее в фиксации на более или менее продолжительное время новых, полученных им от солнца единиц тепла, связь которых с первоначальными 10000 е.т. только и состоит в этом труде. Составляют ли новые

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

единицы тепла — фиксированные благодаря затрате заключающихся в дневной пище 10000 е.т. — 5000, 10000, 20000 или один миллион единиц тепла, это зависит исключительно от степени развития средств производства».

С.А. Подолинский пишет так:

Полезный (или, по определению Ф. Энгельса, экономический) « труд есть такое потребление механической и психической работы, накопленной в организме, которое имеет результатом увеличение количества превратимой энергии на земной поверхности ».

В сопоставлении указанных цитат выявляется ряд очень важных несоответствий в точках зрения Ф. Энгельса и С.А. Подолинского.

Рассмотрим подробнее пример Ф. Энгельса. Как видели ранее, физическая работа, выполняемая в процессе экономической работы, обозначенная нами символом Р, равна 2000 е.т. Она производится человеком вручную после потребления им 10000 е.т. в форме дыхания и питания.

Ф. Энгельс совершенно прав, что экономический труд не заключается в воспроизводстве вышеуказанных 10000 е.т. (или 2000 е.т.). Экономический труд в примере Ф. Энгельса может составлять 5000, 10000, 20000 или один миллион единиц тепла. Он состоит, согласно Ф. Энгельсу, в фиксировании на какое-то время новых единиц тепла, полученных от Солнца.

В рассматриваемой нами принципиальной модели этот процесс, описываемый Ф. Энгельсом, находит свое прямое отражение:

N=P^ (1)

где N' — экономический результат физического труда, P — в данном случае затраты физического труда человека, ξ — коэффициент взаимосвязи, названный нами «коэффициентом трудоотдачи».

В нашем примере Р = 2000 е.т. Тогда если £ = 2,5, то N' = 5000 е.т.

при ξ = 5 N ′ = 10000 е.т.;

при ξ = 10 N ′ = 20000 е.т.;

при ξ = 50 N ′ = 10000 е.т.

Нельзя не согласиться с Ф. Энгельсом, что количество энергии, фиксированное благодаря потреблению человеком 10000 е.т. (в нашем случае взаимосвязь между этими двумя факторами выражается в виде соотношения: N'=N-n-^ и характеризуется величиной произведения коэффициентов полезного действия η и ресурсоотдачи ξ), действительно во многом зависит от степени развития средств производства.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Примерно эти же 5000, 10000, и 20000 или один миллион единиц тепла принимает и С.А. Подолинский под термином «превратимая энергия» 2 .

Но именно в этом месте появляется одно из важнейших недоразумений, которые не позволили Ф. Энгельсу до конца понять и оценить результаты исследования С.А. Подолинского.

Как уже отмечалось, Подолинский принадлежал к плеяде философов русского космизма (вместе с К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским, А.Л. Чижевским, Н.А. Умовым и д.р.). С точки зрения представителей школы русского космизма, Человек рассматривался не только как отдельный индивид, но, как правило, в качестве элемента всего человечества в целом, а человечество, в свою очередь, как элемент природы, породившей его, и как элемент Вселенной.

Поэтому, говоря о Человеке, С.А. Подолинский, чаще всего имеет в виду все человечество в целом. Для представителя школы русского космизма это настолько естественно, что даже не требует особых пояснений.

На этот факт обратил внимание К. Маркс, конспектируя работу Подолинского. Написав вначале слово «человек», К. Маркс тут же зачеркнул его и пишет «человечество».

Ф. Энгельс же, в этом случае, действительно рассматривает отдельного человека, отдельного работника.

Именно это различие в понимании терминологии и явилось тем важнейшим фактором, который не позволил Ф. Энгельсу увидеть кругооборот энергии в процессе труда.

Такой кругооборот, в соответствии с концепцией Подолинского, заключается в том, что полученная (добытая человечеством из природы) превратимая (свободная) энергия (в нашем примере — 5000 е.т., 10000 е.т., 20000 е.т. или один миллион е.т.) снова служит человечеству в виде питания, дыхания, жизненных средств, средств производства и т.д., перерабатывается человечеством с некоторым коэффициентом полезного действия η :

P'=N'^ (2) и снова используется им в качестве воздействия на природу.

Если же мы будем рассматривать подобным образом отдельного человека, как это сделал Ф. Энгельс, то подобный вывод о связи затрат труда и результата труда является справедливым только для натурального хозяйства. В общем случае такой вывод действи-

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

тельно неверен, а кругооборот энергии при этом гораздо сложнее, чем это представлено

С.А. Подолинским.

С.А. Подолинский разработал схему энергооборота в процессе труда на макроуровне, а Ф. Энгельс рассмотрел справедливость этой же схемы на микроуровне и показал, что на микроуровне процесс не описывается в точности той схемой, которую

Подолинский разработал для макроуровня.

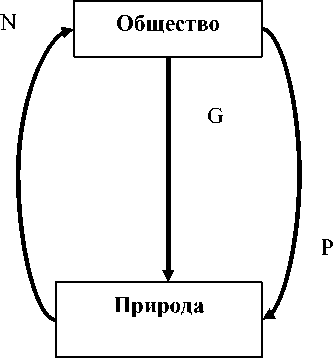

Вышесказанное наглядно видно на рис. 1.

-

а) Потоки солнечной энергии б) Потоки солнечной энергии

Рис. 1. Схематическое изображение процесса труда

-

а) на макроуровне (на уровне общества, человечества); б) на микроуровне (на уровне отдельных работников). Сплошной линией изображены действительные потоки энергии, пунктирной — потоки энергии, которые рассматривает Ф. Энгельс в письмах к К. Марксу.

На схеме «а» упрощенно изображен процесс труда по С.А. Подолинскому, который в основных чертах был описан нами ранее. Схема «а» представляет собой макроуровень процесса труда (рассматривается общество в целом).

При переходе на микроуровень (схема «б») общество проявляется как совокупность отдельных работников. Перенося закономерности, открытые Подолинским, на микроуровень (пунктирные линии на схеме «б»), можно ясно увидеть, что часть исследуемых связей на этом уровне (например, 2 и 4) в экономической практике отсутствуют. Однако это не противоречит существованию энергообмена между обществом и природой и внутри общества (сплошные линии на схеме «б»).

Продолжаем цитировать письмо Ф. Энгельса. При этом напомним, что речь шла об измерении экономического труда в физических единицах тепла (энергия).

« Да и выразить это в числах можно только в самых примитивных отраслях производства: охоте, рыболовстве, скотоводстве, земледелии. При охоте и рыболовстве

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

новая солнечная энергия даже и не фиксируется, а лишь используется уже фиксированная. Притом ясно, что исходя из нормального питания данного человека, количество белков и жира, которое он добывает охотой или рыболовством, стоят вне зависимости от того количества этих веществ, которое он потребляет.

В скотоводстве энергия фиксируется постольку, поскольку при этом части растений, обычно быстро увядающие, отмирающие и разлагающиеся, планомерно превращаются в животный белок, жир, кожу, кости и прочее ... следовательно, фиксируются на более продолжительное время. Подсчет становится здесь уже сложным.

Еще более сложен он в земледелии, где в него входят также и энергия, заключающаяся во вспомогательных материалах, удобрениях и т.д .».

С последними утверждениями Ф. Энгельса нельзя не согласиться. Действительно, процесс определения затрат труда и его результатов в энергетическом выражении очень непрост. Но за последние 100 лет наука настолько продвинулась вперед, что нет принципиальных препятствий для определения содержания свободной энергии в любых продуктах труда, а также для определения затрат труда в энергетическом выражении, коль скоро мы знаем величину результата труда в натуральном выражении (в штуках, тоннах и т.д.) и величину затрат труда (в рабочих часах).

Например, зная количество рабочих часов на производство продукта (допустим t = 8 часов) и умея определить среднюю суммарную мощность, 3 которая была затрачена работником в процессе труда за 1 час (допустим Р = 1000 ккал./час.), мы легко можем рассчитать затраты труда в энергетическом выражении A T :

A T = t·P = 8000ккал (3)

Таким образом, мы видим, что при использовании естественнонаучного подхода к процессу труда возникают те же трудности, которые свойственны и для традиционного подхода. Расширение этих трудностей лежит, по-нашему мнению, в области более эффективного учета затрат и результатов труда под контролем производителей и потребителей, всего общества в целом. Однако у естественнонаучного подхода имеется целый ряд важных преимуществ, о которых много сказано в данной монографии.

В показатель средней суммарной мощности входят не только энергия, затраченная самим человеком на выполнение им физической работы, но и энергия природных ресурсов (топлива, электроэнергия и т.д.), которую человек использует в процессе труда при использовании машин. По этому поводу К. Маркс писал: «Начиная с того момента, когда непосредственное участие человека в процессе производства свелось всего лишь к тому, что он стал действовать в качестве простой силы, принцип выполняемой работы стал определяться машинами ... Двигательная же сила впоследствии могла быть замещена водой и т.п.».

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Далее в своем письме К. Марксу Ф. Энгельс переходит к еще одному кардинальному вопросу — об аккумулировании энергии в промышленности. Относительно количественных подсчетов указанной энергии он пишет:

« В промышленности такого рода подсчеты совсем невозможны; труд, присоединенный к продукту, большей частью вовсе нельзя выразить в единицах тепла. Это еще, пожалуй, мыслимо, например, в отношении фунта пряжи, поскольку прочность пряжи еще может быть кое-как выражена формулой механики, но уже и здесь это оказывается совершенно бесполезным педантством и становится просто абсурдным в отношении куска неотделанного сукна, тем более — в отношении беленного, крашенного, набивного. Количество энергии, заключающееся в молотке, винте, иголке, есть величина, которая не поддается выражению в виде издержек производства ».

С.А. Подолинский по этому поводу отмечает следующее:

« Такие работы, как... изготовление орудия, постройка жилищ, приручение животных и т.п., должны быть причислены к разряду работ, увеличивающих сбережение энергии, или, что то же, к разряду полезного труда »

Далее Подолинский отмечает, что в промышленности « отношение между сбережением или увеличением энергии и трудом » весьма существенно.

Таким образом, Ф. Энгельс пишет, что количество энергии, заключенное в товаре, не может быть выражено в виде издержек производства. Судя по всему, Энгельс воспринял выводы Подолинского таким образом, что количество энергии, заключающееся в товаре, якобы, должно соответствовать издержкам производства. С точки зрения Ф. Энгельса, такое понимание концепции Подолинского естественно вытекает из всего вышесказанного. Действительно, если полезный труд увеличивает количество энергии на земле, а промышленный труд является полезным, то, следовательно, и промышленный труд (в частности, по изготовлению молотка, винта, иголки и т.д.) якобы увеличивает количество энергии, заключающееся в указанных товарах. Противоречие налицо.

Но Подолинский ни в коем случае не считал, что промышленный труд увеличивает количество энергии, заключающееся в произведенных им товарах.

Стоит только рассмотреть все человечество в целом, как противоречие мгновенно снимается. В этом случае роль промышленного труда во многом заключается именно в сбережении для человечества имеющихся в его распоряжении объемов энергии или в

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

добыче из природы большего объема энергии, чем то количество, которым он

4 располагал .

Рассмотрим роль в увеличении энергии на Земле кременного топора — так, как это понимал С.А. Подолинский: « Действительно, самый простой кременной топор представляет громадное сбережение энергии, если сравнить количество затраты ее, нужной для того, чтобы свалить дерево при помощи хотя бы такого топора, вместо того, чтобы ломать его одной мышечной силой без помощи какого бы то ни было орудия ».

С другой стороны, « при употреблении самого простого кременного топора человек мог рубить такие деревья, которые без помощи этого орудия вовсе не были бы срублены и запас энергии которых... не вошел бы в распоряжение человечества. Таким образом, выделка кременного топора в первом случае повела к сбережению части мышечной силы работника, т.е. известного количества превратимой энергии; во втором случае — к увеличению объема превратимой энергии солнца, сбереженной деревом в его веществе ».

Мы видим, что противоречие, на которое указывал Ф. Энгельс, оказалось снятым. Энергия, которая, казалось бы, в одном месте (у производителя) является расточенной, в другом месте (у потребителя) приводит к увеличению энергии, потребляемой человеком. В результате данный промышленный труд вызвал рост превратимой энергии в распоряжении всего человечества в целом. Соответственно, потребитель, получающий прирост энергии (прибыль), делится с производителем частью этого прироста, причем до того, как получает этот прирост у себя в хозяйстве. В этом, на наш взгляд, заключается особенность большинства видов промышленного труда.

В отношении энергодобывающей промышленности С.А. Подолинский отмечает в своей работе: « Мы, для простоты рассуждения, не принимаем здесь во внимание добывающую промышленность, например, каменноугольные копи, горные заводы и пр. Они, конечно, не представляют собой непосредственную задержку солнечной энергии, но, в данном случае, это не составляет разницы, потому что добываемая при этом энергия была недействительна на земной поверхности », т.е. эта энергия была скрыта в недрах земли.

Подолинский обращает внимание на то, что затраты труда, вложенные в производство в данный момент времени, могут способствовать увеличению свободной энергии на земле по истечении некоторого периода (например, посадка деревьев, освоение 4

Такую добытую из природы энергию Подолинский часто называет «новой». Это двусмысленное название вызывает путаницу в понимании термина «новая энергия» (см. далее).

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

нетрадиционных энергетических источников и т.д.): « Таков обыкновенный процесс труда.

Человек тратит иногда целые годы, свою механическую работу над веществами, не заключающими в себе почти никакого запаса превратимой энергии, и не превращает своим трудом непосредственно и самого незначительного количества низшей энергии в высшую. Тем не менее, тратой этой энергии он, в конце концов, получает такую перестановку частей вещества, что сбережение энергии начинает совершаться само собой или, по крайней мере, является удобная возможность сохранения от рассеяния той превратимой энергии, которая уже существует в распоряжении человека в сбереженном виде ».

Далее в письме К. Марксу Ф. Энгельс продолжает:

« По моему мнению, совершенно невозможно выразить экономические отношения в физических мерах ».

В настоящее время в политической экономии различают два вида экономических отношений: организационно-экономические и социально-экономические.

Организационно-экономические отношения — это такие отношения, которые возникают в процессе организации производства как такового. Они включают в себя производственные связи, технические процессы, разделение труда, его специализацию и кооперирование, концентрацию и комбинирование производства и т.д.

Как нетрудно видеть, в концепции С.А. Подолинского рассматривается место и роль любого участника процесса общественного производства в увеличении количества свободной энергии в распоряжении человека. Поскольку общественно необходимые затраты рабочего времени в часах отражают и энергетические меры, так как время (t) и энергия (Э) взаимосвязаны посредством мощности ( I ):

Э=t·I (4)

То же самое можно сказать и о социально-экономических отношениях.

Социально-экономические отношения характеризуются отношениями собственности на средства производства, т.е. общественным способом соединения работника со средствами производства, соответствующими ему отношениями между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства, складывающимися на их основе условиями распространения и использования факторов производства.

Общественная необходимость затрат труда рассматривалась С.А. Подолинским как вклад этих затрат в увеличение совокупной энергии в распоряжении человечества и, следовательно, в увеличение свободной энергии на земле. По поводу работы, не увеличивающей, в конечном счете, количество превратимой энергии на земле,

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Подолинский писал: « Под именем расхищения энергии мы должны понимать явления, противоположные труду. Если мы называем трудом все действия, увеличивающие бюджет превратимой энергии человечества, то расхищением мы должны назвать все действия людей, ведущие к уменьшению этого бюджета ».

Так как С.А. Подолинский не рассматривал отношение между людьми внутри общества, то он соответственно не рассматривал и общественных отношений. Говоря об общественных отношениях, С.А. Подолинский фактически рассматривал экологические отношения — отношения человечества и природы.

Ф. Энгельс же под общественными отношениями понимал отношения между людьми в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Такие общественные отношения он и стал рассматривать в своих письмах к К. Марксу. И в других, посвященных рассматриваемому вопросу, работах Энгельс применил теорию Подолинского непосредственно к общественным отношениям и столкнулся при этом с рядом существенных противоречий.

Здесь находится, на наш, взгляд, еще одна точка непонимания между С.А. Подолинским и Ф. Энгельсом.

По сути дела, рассматривая экологические отношения, отношения между человечеством и природой, Подолинский предложил подход и к описанию общественных отношений. Однако применить концепцию Подолинского к общественным экономическим отношениям без существенного развития, по нашему мнению, действительно сложно. Такой вывод фактически и получил Ф. Энгельс.

В письме к К. Марксу Ф. Энгельс далее затрагивает вопрос о фиксировании человеком «новой энергии»:

« Что Подолинский совершенно забыл, так это то, что работающий человек представляет собой расточителя не только солнечной теплоты, фиксированной в настоящее время, но в гораздо большей мере — фиксированной в прошлом ».

На самом деле у С.А. Подолинского вопрос об энергии, фиксированной в прошлом, полностью учтен. Например, он пишет: «Н е следует забывать ... что каменный уголь есть запас солнечной энергии, собранной за громадный период времени, и что, потребляя его в большом количестве, мы вводим в наш бюджет случайно собравшиеся доходы прошлых годов...».

Здесь, на наш взгляд, снова произошло недоразумение. Применяя термин «новая энергия», Подолинский, в частности, понимал такую энергию, которую ранее не

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

использовалась человеком. Со своей стороны, под понятием «новая энергия» Ф. Энгельс понимал энергию, фиксированную в настоящее время.

В состав «новой энергии», по Подолинскому, естественно, входит энергия, фиксированная в прошлом, а в состав «новой энергии», по Энгельсу, она не входит.

Указанное несоответствие произошло из-за того, что Подолинский недостаточно четко изложил в своей статье в итальянском журнале «La Plebe» определение термина «новая энергия!

Ф. Энгельс пишет К. Марксу: « Ты лучше меня знаешь, что делается в области расточительства запасов энергии — угля, руд, лесов и т.д. С этой точки зрения, охота и рыболовство тоже представляет собой не фиксацию солнечной теплоты, а использование и уже начинающееся расточительство ранее накопленной солнечной энергии ».

Что касается С.А. Подолинского, то он рассуждает аналогично.

« Вообще нужно сказать, что пока люди не найдут двигателя для своих машин, который бы обеспечивал их на более долгое время без страха скорого истощения, до тех пор все расчеты суммы технической работы, находящейся в распоряжении человечества, должны считаться ложными, так как запас энергии, поддерживающий эту работу, может со временем прекратить свое существование ».

С другой стороны, Подолинский верил в возможность разумного природопользования: « Земледелие истощает почву только тогда, когда оно ведется неблагоразумно, хищническим образом. Напротив, при усовершенствованном хозяйстве земля дает наибольшие урожаи именно там, где земледелие существует уже очень давно...».

Несомненно, что взгляды С.А. Подолинского оказали влияние на В.И. Вернадского.

Вопрос о роли охоты и рыболовства С.А. Подолинский рассмотрел отдельно. Согласно Подолинскому, человек, занимающийся исключительно охотой и рыбной ловлей (т.е. только потребляющий природные ресурсы), « не трудится, ... потому что ... нисколько не прибавляет к энергийному бюджету земной поверхности...». В то же время, подчеркивает Подолинский, « очень трудно представить себе такое состояние человека, где он только добывал пищу и ел. Уже на самой ранней ступени развития человека энергия, добытая в пище, переходит в полезную работу.

Охота и рыболовство, в сущности, только изменяют направление обмена энергии на земной поверхности, не увеличивают его количественно ».

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Таким образом, во время охоты и рыбной ловли количество свободной энергии на земле, несомненно, уменьшается, но продукты охоты и рыболовства служат пищей человечеству, которое, в свою очередь, должно действовать в направлении увеличения свободной энергии.

Рассматривая вместе с Энгельсом отдельного работника (охотника или рыболова), мы не наблюдаем рост свободной энергии, а на уровне общества в целом этот рост ясно проявляется.

Продолжим цитировать Ф. Энгельса:

« Далее то, что человек делает посредством труда сознательно, то растение делает бессознательно. Растения — это ведь давно уже известно — представляют собой великих поглотителей и хранителей солнечной теплоты в измененной форме. Следовательно, своим трудом, поскольку труд фиксирует солнечную теплоту (что отнюдь не всегда имеет место в промышленности и в других областях), человеку удается соединить естественные функции потребляющего энергию животного и накапливающего энергию растения ».

В этом вопросе Ф. Энгельс солидаризируется с Подолинским. Но необходимо добавить, что, по мнению С.А. Подолинского, растения, накапливая энергию, большей частью рассеивают ее после отмирания и лишь частично запасают в форме каменного угля, а животные, питаясь растениями, аккумулируют в себе энергию, запасенную в них на более продолжительное время, но затем рассеивают эту энергию непроизводительно. Человек, в отличие от животных и растений, выполняет целесообразную деятельность, направленную на повышение своего благосостояния, которое требует, в свою очередь, увеличения свободной энергии на Земле.

Заканчивая свою характеристику концепции Подолинского, в своем письме К. Марксу от 19 декабря 1882 года Ф. Энгельс пишет:

« Подолинский отклонился в сторону от своего очень широкого открытия, ибо хотел найти новое естественнонаучное доказательство правильности социализма и потому смешал физическое с экономическим...».

Данная фраза Энгельса является прямым следствием всего сказанного — несогласованности в восприятии С.А. Подолинским и Ф. Энгельсом одних и тех же преимуществ естественнонаучных терминов. Эта несогласованность, как мы показали выше, не носит антагонистического и идеологического характера и легко преодолима при развитии концепции.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

В своем письме К. Марксу от 22 декабря в Вентнор Ф. Энгельс снова анализирует работу С.А. Подолинского.

«... Возвращаясь еще раз к Подолинскому, вношу ту поправку, что накопление энергии посредством труда происходит собственно только в земледелии; в скотоводстве, в общем, накопленная в растениях энергия лишь перемещается в животное; о накоплении энергии тут речь может идти только, поскольку без скотоводства кормовые растения увяли бы без пользы, а в нем находят себе применение. Напротив, во всех отраслях промышленности энергия только расходуется ».

Разрешение этого противоречия мы уже рассмотрели ранее, в отдельных отраслях может иметь место расходование энергии, несмотря на то, что все общество в целом получает прибавок свободной энергии за счет повышения КПД используемых в промышленности новых технологий.

Далее Ф. Энгельс продолжает:

« Во внимание можно принять, самое большее, лишь то обстоятельство, что растительные продукты — дрова, солома, лен и т.д. — и животные продукты, в которых накоплена энергия растений, посредством обработки получают полезное применение, следовательно, сохраняются более продолжительное время, чем если бы они были предоставлены естественному разложению ».

В этом высказывании Ф. Энгельс подошел к одному из важнейших вопросов теории, который не был рассмотрен С.А. Подолинским. Это вопрос о том, что аккумулирование прошлого труда в продукте труда может иметь физические аналоги и определяться поэтому в энергетических мерах.

К. Маркс писал: « Как полезный продукт труда, как потребительная стоимость, он (товарный продукт — Авт.) всецело является продуктом прошлого труда ».

Прошлый труд, овеществленный в продукте труда, который, согласно К. Марксу, измеряется в рабочих часах, в свое время соответствовал некоторому количеству энергии. Это количество энергии мы назовем энергией прошлого труда.

Описанная нами энергия прошлого труда не исчезает, не пропадает бесследно, а сохраняется, овеществляется в продукте в связанной, пассивной форме. Мы называем данную форму овеществленной в продукте энергии связанной или пассивной в том смысле, что она, как правило, не может быть выявлена из продукта в свободной форме.

Энергия прошлого труда проявляется, как правило, в виде роста организованности продукта труда как системы по сравнению с исходящими предметами труда (сырьем и материалами). Исходное сырье и материалы как бы «облагораживаются», становятся

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

продуктами «более высокого порядка» (в смысле удаленности от термодинамического равновесия). Напротив, тот процесс, который К. Маркс называл естественным физическим износом или физическим износом II рода, есть естественная потеря организованности продукта как системы и, следовательно, потеря энергии прошлого труда, овеществленного в этом продукте.

В свою очередь, организованность продукта труда проявляется в виде его потребительной стоимости (полезности) путем выполнения тех или иных функций, необходимых человечеству или отдельным его структурным элементам, а, следовательно, в виде увеличения количества энергии на земле.

Таким образом, Ф. Энгельс, на наш взгляд, вплотную подошел к идее о естественнонаучной мере прошлого труда, но в силу недостаточного развития в XIX веке естественнонаучной теории и не согласования содержания ряда терминов он прошел мимо этого важного научного вывода.

Завершая в данном письме обсуждение концепции С.А. Подолинского, Ф. Энгельс заключает: « Таким образом, давно известный экономический факт, что все работники промышленности должны жить за счет продуктов земледелия, скотоводства, охоты и рыболовства, можно, следовательно, если угодно, перевести и на язык физики, но от этого вряд ли будет много пользы ».

На наш взгляд, основной заслугой С.А. Подолинского в развитии экономической теории является не то, что он отметил указанный Ф. Энгельсом факт (этот факт действительно был давно известен до Подолинского), а то, что он впервые рассмотрел процесс труда с точки зрения всего человечества, представил труд как космопланетарное явление, его взаимосвязь с окружающей космической средой, показал источники роста производительной силы труда и возникновения прибавочного продукта.

Кроме указанного выше письма к К. Марксу, Ф. Энгельс обращается к концепции С.А. Подолинского в работе «Диалектика природы». В этой работе Ф. Энгельс прямо не упоминает С.А. Подолинского, но рассматривает некоторые из его научных положений. Рассмотрим фрагменты из «Диалектики природы», касающиеся естественнонаучной концепции:

«Работа. Эта категория переносится механической теорией теплоты из политической экономии в физику (ибо в физиологическом отношении она еще не определена научным образом), но при этом определяется совершенно иначе, что видно уже из того, что лишь совершенно незначительную, второстепенную часть

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

экономической работы (поднимание тяжестей и т.д.) можно выразить в килограммометрах ».

В отношении физиологической работы необходимо отметить, что в настоящее время ее можно определить количественно и измерить с необходимой точностью.

Как мы показали раньше, на уровне отдельного работника экономический труд прямо определять в энергетических единицах действительно нельзя, но его можно измерить той частью прироста свободной энергии, которую этот экономический труд обеспечивает. Иными словами, можно измерить вклад этого труда в увеличение свободной энергии на земле.

Отметив, что не всякий экономический труд можно выразить в энергетических единицах, Ф. Энгельс продолжает:

« Несмотря на это, имеется склонность переносить обратно термодинамическое понятие работы в те науки, из которых эта категория заимствована с иным определением, например, склонность отождествлять ее без всяких оговорок, brutto, с физиологической работой, как это сделано в опытах Фика и Вицпиценуса с восхищением на Фаульгорн, где поднимание человеческого тела, весом disons в 60 килограммов на высоту disons в 2000 метров, т.е. 120000 килограммометров, должно, по мнению этих исследователей, выразить произведенную человеком физическую работу. Но в произведенной физиологической работе огромная разница получается в зависимости от того, как происходит это поднимание: путем ли прямого поднимания тяжести, путем ли влезания на вертикальные лестницы, или по дороге, либо лестнице под углом в 45°…. Так или иначе, во всех практических случаях с подниманием вверх связано также и продвижение вперед, и притом довольно значительное при пересчете на прямой путь, а это продвижение вперед в качестве физиологической работы нельзя считать равным нулю ».

Со своей стороны, С.А. Подолинский отнюдь не отождествляет физическую работу с физиологической. Он пишет: « В организме не все тепло сохраняется в неизменном виде, оно превращается отчасти в электричество... и... в механическую работу... В конце концов, все потери энергии организма переходят в тепло... В механическую работу, т.е. собственно в мышечную (или в физическую — Авт.), при не слишком усиленном труде превышает около 20% образующегося тепла ».

Опыты Фика, о которых говорит Ф. Энгельс, а также аналогичные им опыты Гирна и Гельмгольца в своих работах С.А. Подолинский приводит для того, чтобы определить величину так называемого «экономического эквивалента человеческой машины» (или,

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

иначе говоря, коэффициента полезного действия человеческого организма), который как раз и равняется отношению физической работы, осуществленной человеком, к той физиологической работе (или энергии), которую он потребляет. Этот коэффициент естественно меньше 1, т.к. физическая работа, выполняемая самим организмом человека (без применения машины), меньше физиологической. Подолинский определяет этот коэффициент примерно равным 1/5 или 20%.

Подолинский был неосторожен, обозначив указанный коэффициент как «экономический». На самом деле, на наш взгляд, фактически Подолинский имеет в виду ту работу, которую Ф. Энгельс называет физической. Применение С.А. Подолинским столь неудачного термина привело к тому, что Ф. Энгельс увидел здесь смешение понятий физического и экономического труда. Поэтому он пишет:

« Кое-кто, по-видимому, даже не прочь перенести термодинамическую категорию работы обратно также и в политическую экономию, — как это делают некоторые дарвинисты с борьбой за существование, — причем в итоге получалась бы только чепуха ».

Как мы видели, прямого переноса физической (термодинамической) работы в политическую экономию С.А. Подолинский не делает. Не всякая физическая работа, по Подолинскому, является трудом. Подолинский лишь показал на связь результатов деятельности человечества с затратами его труда в будущих периодах.

О том, что такую связь необходимо определять, писал Ф. Энгельс в «АнтиДюринге»: «... План будет определяться, в конечном счете, взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда. Люди сделают тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной «стоимости ».

Подолинский предложил методологию определения затрат и результатов в единых мерах, но только для человечества в целом. Задачей позднейших исследований, по нашему мнению, должна стать разработка указанной методологии применительно к регионам, отраслям, коллективам трудящихся и отдельным индивидам. Но возможность соизмерения затрат и результатов отдельных работников в энергетических единицах имеет место только при переходе от человечества или относительно изолированного общества (региона) к их более мелким составляющим, при переходе от надсистемы в подсистему.

Далее, обратясь к С.А. Подолинскому и его сторонникам, Ф. Энгельс задает риторический вопрос:

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

« Пусть попробуют выразить какой-нибудь skilled labour в килограммометрах и попытаются определить на основании этого заработанную плату ».

С.А. Подолинский писал по этому поводу: « Мозговая работа человека может выразиться такими направлениями его механической деятельности, которая имеет своим последствием вовлечение лишнего (т.е. нового, не имевшегося ранее — Авт.) количества солнечной энергии в обмен на земной поверхности ..., например, в форме умения пользоваться огнем, деревянными орудиями и пр.».

С точки зрения Ф. Энгельса, снова, возникает противоречие: с одной стороны, человек выполняет мозговую (или умственную), более квалифицированную работу, а с другой — эта работа выражается у него в виде механической деятельности.

Но стоит только перейти от уровня отдельного работника к человечеству в целом, как данное противоречие тоже снимается:

Человечество одновременно осуществляет умственную (мозговую) работу и воплощает результаты умственного труда в практику в виде продуктов механической, химической или любой другой материальной работы. Этот факт был отмечен и К. Марксом: « Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог ... и т.д. Все это — продукты человеческого труда, природный материал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей над природой, или человеческой деятельности в природе. Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила знания ».

Возвращаясь к измерению и оплате квалифицированного труда, необходимо отметить еще два момента.

Во-первых, квалифицированный труд требует больших общественно-необходимых затрат труда на его подготовку и воспроизводство по сравнению с простым, а, следовательно, в квалифицированном труде овеществлена большая энергия прошлого труда, чем в простом.

К. Маркс по этому поводу писал: « Труд, который имеет значение более высокого, более сложного труда по сравнению со средним общественным трудом, есть проявление такой рабочей силы, образование которой стоит большего рабочего времени и которая имеет поэтому более высокую стоимость, чем простая рабочая сила ».

Во-вторых, полезность квалифицированного труда, в общем случае, выше полезности простого труда, поскольку квалифицированный труд в большей мере позволяет человечеству увеличить количество превратимой энергии на Земле.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Поэтому при измерении и оплате квалифицированного труда по стоимости с учетом его общественной полезности необходимо учесть как общественно-необходимые затраты энергии прошлого труда на подготовку и воспроизводство работника, так и его вклад в увеличение количества превратимой энергии на земле.

В заключение исследования энергоэкономической концепции С.А. Подолинского Ф. Энгельс в «Диалектике природы» сравнивает физиологическую и физическую работу:

« С физиологической точки зрения человеческое тело содержит в себе такие органы, которые можно рассматривать в их совокупности — с одной определенной стороны — как термодинамическую машину, получающую теплоту и превращающую ее в движение. Но даже если мы предположим неизменные условия для остальных органов тела, то спрашивается, можно ли исчерпывающим образом выразить произведенную физиологическую работу — даже работу поднимания — без дальних околичностей в килограммометрах, поскольку в теле одновременно совершается работа, которая не проявляется во внешнем результате? Ведь тело не просто паровая машина, испытывающая только трение и изнашивание. Физиологическая работа возможна только при наличии непрерывных химических превращений в самом теле, и она зависит от процесса дыхания и от работы сердца. При каждом сокращении и расслаблении мускула в нервах и мускулах происходят химические превращения, которые нельзя ставить в параллель с превращениями угля в паровой машине. Конечно, можно сравнить между собой две физиологические работы, происходящие при прочих равных условиях, но нельзя измерять физическую работу человека по работе какой-нибудь паровой машины и т.д.; можно сравнивать их внешние результаты, а не сами процессы, если не сделать при этом серьезных оговорок ».

Здесь, по нашему мнению, снова проявляется различие в понимании Ф. Энгельса и С.А. Подолинского понятия «человек». Подолинский рассматривает человеческое общество (человечество) как аналог «идеальной машины» Карно, которая функционирует постоянно и сама «загружает свою топку теплом». Из такой аналогии совсем не следует, что тело человека есть «просто паровая машина, испытывающая только трение и изнашивание».

Со своей стороны С.А. Подолинский проводил аналогию между организмом человека и термической (термодинамической) машиной. Подолинский понимал, что эта аналогия далеко не является полной, исчерпывающей: «Конечно, при сравнении работающего человека с какой-либо термической машиной сейчас же оказывается большая сложность человеческого организма ». Такая аналогия (или, иначе говоря,

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

допущение) позволяет С.А. Подолинскому выявить важные существенные особенности человеческого организма как субъекта труда.

При этом Подолинский специально обращает внимание, что термическая машина не тождественна машине паровой. « Под словом "термическая машина" вовсе не нужно подразумевать только такую машину, которая работает при высокой температуре упругостью паров (т.е. паровую машину — Авт.), а напротив, всякую машину, имеющую способность превращать часть низшей, менее превратимой энергии в высшую, наиболее превратимую, т.е. в механическую работу ». Таким образом, по Подолинскому, паровая машина является частным случаем термической машины, отличающейся указанным выше принципом.

С.А. Подолинский совсем не склонен был отождествлять физиологическую и внешнюю работу человека, отрицать наличие внутренней работы в человеческом организме: «. .. Теплота, вырабатываемая в организме человека, кроме внешней механической работы, идет еще на внутреннюю: кровообращение, движение кишок и пр., на поддержку постоянной температуры, испарение воды и т.д. Поэтому неудовлетворительно, что только небольшая часть ее может непосредственно обратиться во внешнюю механическую работу ...».

С.А. Подолинский, вслед за Г. Гельмгольцем и другими исследователями физиологии человека, высказал идею о том, что физиологическая и физическая работа человека существенно связаны между собой и могут быть измерены в энергетических единицах.

В настоящее время никто не будет отрицать наличие такой связи и единого измерителя. Так, биофизиологи В.П. Гребняк, Ю.Г. Солонин и др. отмечают: « Формирующаяся система принципов нормирования физического труда по энергозатратам организма и установления границ ключевых физиологических функции выросла на фундаменте классической физиологии мышечной деятельности и биоэнергетики ».

Ф. Энгельс завершает отрывок из «Диалектики природы», посвященной обсуждению естественнонаучной концепции С.А. Подолинского, припиской: « Все это основательно пересмотреть ». По нашему мнению, данная фраза Ф. Энгельса отражает его сомнения в полной справедливости сделанных им выводов на открытие С.А. Подолинского.

Его действительное открытие, прежде всего, в том, что труд — это космическое явление, доминирующим процессом которого является накопление потока свободной энергии или, другими словами, антидиссипативный процесс как сущность Жизни на

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (3), 2009, ст. 2.

Земле и в Космосе. Экономика является неотъемлемой частью этого космопланетарного процесса Жизни.

Список литературы "Анализ критики" Ф.Энгельсом взглядов С.А.Подолинского

- Подолинский, С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии на нашей планете//журнал "Слово": вып. №4-5. - Санкт-Петербург, 1880.

- Маркс, К., Энгельс, Ф. Полное собрание сочинений: том 23, том 35. - М., 1978.

- Серия "Мыслители Отечества" Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Издание 2-е. Предисловие И.Я.Выродова, А.А.Новоточинова, Г.А.Шилина. Предисловие к 1-му изданию П.Г.Кузнецова. - М.: Белые Альвы, 2005.