Анализ лингвистических методов информационного воздействия на сознание человека

Автор: Ожиганова Марина Ивановна, Дергачева Ирина Игоревна, Калита Анастасия Олеговна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в информатике, вычислительной технике и управлении

Статья в выпуске: 2 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы различные лингвистические методы для обнаружения информационного воздействия на сознание человека. Показано, что классический подход к определению видов речевых действий очень удобен. Однако при таком подходе практически полностью ускользает реальная семантика фраз естественного языка, осуществляющих речевые действия, что можно компенсировать методикой использования контент-анализа и использованием баз данных для информационной системы.

Глобальная вычислительная сеть интернет, социальные сети, терроризм, противодействие угрозам терроризма, манипулятивные методики, лингвистические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129782

IDR: 149129782 | УДК: 004.8 | DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2019.2.3

Текст научной статьи Анализ лингвистических методов информационного воздействия на сознание человека

DOI:

Один из самых противоречивых вопросов международного терроризма – это способы вовлечения и удержания последователей в кругах террористической организации. На-

сколько много может быть способов привлечения, настолько разнообразными могут быть и причины, по которым тот или иной человек будет вовлечен в террористическую группи- ровку. Но одного только привлечения мало. Важно поддерживать определенный настрой и постоянно вести идеологическую агитацию внутри террористической организации. Важно поддерживать в членах организации способность применять насилие и проявлять жестокость.

Все эти факторы рано или поздно вызовут различные этические противоречия. Потому как с одной стороны идеология терроризма подразумевает насилие, а с другой стороны ограничения воспитания и общества не дают человеку беспрепятственно разрушать рамки современной этической системы. Однако, как можно заметить, террористам легко удается нарушать такие ограничения и вовлекать людей в свои ряды.

Поскольку человек существо неоднозначное, то простой агитации недостаточно, тогда идеологи террористической организации прибегают к различным способам манипуляции личности или по-другому к манипулятивным стратегиям.

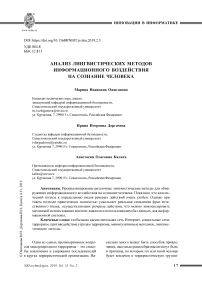

К сожалению, рефлексия может служить сильным стимулом для прихода в террор. Различные окружающие факторы социума либо же окружающей среды влияют на формирование личности, что позволяет сказать о том, что интеллигентская рефлексия приводит к террору.

Но поскольку мы говорим, что каждый человек – это личность, то не можем обойти вопрос о персональной идентичности, которая может формироваться через идентификацию личности с помощью группы, поскольку каждой личности нужен социум, что обеспечивает комфортное существование. Однако этот аспект идеологи терроризма легко обходят, используя различные религиозные догматы либо социальные факторы для обхода отождествления личности как группы для формирования единичности личности.

Предпосылки психологических насильственных действий, оправданных религиозными конструкциями, чаще называют относительной депривацией, которая определяется как воспринимаемые личностью расхождения между теми благами и условиями жизни, на которые этот индивид по собственному убеждению имеет полное право, и с теми благами и условиями жизни, которых терро- ристы в состоянии реально достичь и удержать, используя доступные им социальные средства.

В ряде ситуаций террор-среда оказывается способной дать вовлекаемому возможность снять долю напряженности от процесса рефлексии и вновь обрести разрушенную современностью, культурной ситуацией целостность личности. В процессе такой рефлексии индивид ощущает накладываемое повседневностью ограничение личной свободы, что ускоряет его в формировании относительной депривации и связи со средой. Состояние депривации вызывает состояние фрустрации с ее характерными чертами. Понятно, что в таком состоянии идентичности через обращение к терроризму приносит человеку моральное облегчение. Не так понятно, что в таком состоянии обращение к терроризму приносит человеку моральное облегчение.

Такая черта характерная для любой организации террористического характера. На основании вышеперечисленного схематически можно описать онтогенез и процесс формирования терактов (см. рис. 1).

Необходимо добавить, что, говоря об интеллигентской рефлексии в процессе обращения индивида террористической деятельности нужно подчеркнуть, что механизм снятия социальных запретов при помощи религиозной веры имеет особую эффективность. Благодаря иной трактовке религиозных догм и трактатов запреты и ограничения социума, такие как насилие и смерть, легко оправдываются и разрешаются идеологами и агитаторами террористических организаций.

Таким образом, в современном мире пропаганда различных радикальных взглядов, как способа политической борьбы, используется широко и благодаря глобальной сети Интернет имеет возможность реализовываться по всему земному шару.

Современные СМИ дают возможность применения самых различных технологий манипулирования сознанием, но важно не то, каким способом или методом происходит это манипулирование важно то, какую информацию необходимо донести идеологам организации.

Принципиально значимо то, что практически каждая технология манипулирования со- знанием создает свой образ врага, на которой провоцируется вся жестокость и агрессия членов террористической организации.

Перейдем от рассмотрения онтогенеза террористического акта к рассмотрению конкретных манипулятивных приемов, которые используют террористы для снятия у последователей социальных запретов на проявления насилия и агрессии по отношению к мирным людям.

Одним из приемов можно назвать нагнетание резко отрицательных и до предела эмоциональных оценок, которые формируют образ не заслуживающий уважения – образ врага, сострадание к которому не должно возникать, образ «врага», на которого можно легко возлагать ответственность за муки гибель невинных. Очень часто под врагом понимаются государства либо целые народы, которые возможно, по мнению террористов, повин- ны в том, что они существуют или в их политике. Для примера можно рассмотреть ситуацию с курдами в Турции.

Проявление аналогичной «науки» ненависти, такие как фабрикация фактов, оскорбления национального достоинства оппонентом и его демонизации также можно встретить в различных националистических течениях, которые не имеют ничего общего к религии, но связаны с террористическими актами.

Тут необходимо обратить внимание на еще одну манипулятивную методику – разоблачение внутреннего «врага», пособника оккупантов.

Рис.1. Онтогенез теракта

Рассмотрев основные методики можно утверждать, что, во-первых, в настоящее время такие эмоции как ненависть, месть или гнев, подпитываемые современной культурной ситуацией, легко могут разрушить целостность личности. Тогда как в свою очередь, тероросреда, наоборот, способна восстанавливать единство личности, и поэтому она всегда будет привлекательна для тех, кто стремится к такому восстановлению. Во-вторых, описанные выше методики направлены на «обучение ненависти». Содержание пропагандистских материалов, предоставленных экстремистами в интернет-ре-сурсах позволяет утверждать, что принятая практика манипулирования охотно используется для преодоления наиболее жестоких социальных запретов.

Грамотно выстроенная апелляция к религии освобождает террориста от чувства греха и комплекса вины, наоборот убеждая его в правильности действий, и, как следствие, лишает его преступные деяния негативной окраски в собственных глазах.

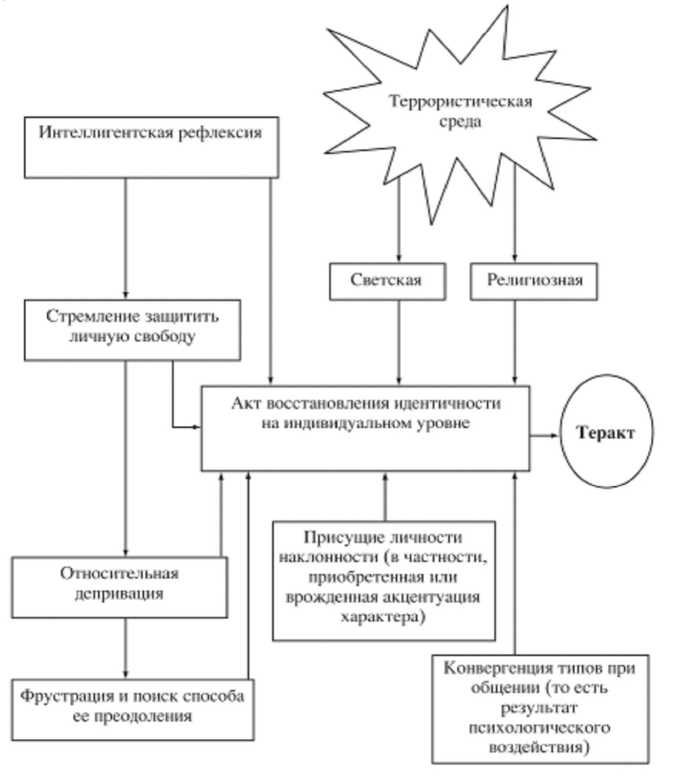

Когда мы имеем дело с террористом-смертником, основным его мотивом является желание пожертвовать собой во имя уничтожения врага. Таким образом, склонность к альтруизму в сочетании с акцентуацией характера это те качества, которые свойственны людям, совершающим подобные теракты. Процесс снятия строжайших социальных ог- раничений касательно насилия можно увидеть на рисунке 2.

Исследование механизмов преодоления в терроре социальных запретов с использованием различных технологий манипулирования сознанием лишь начало работы по социальнопсихологической диагностике такого рода социальных аномалий. Гораздо важнее предотвращение таких ситуаций.

С развитием технологии за последнее время существенно возросла важность социальных сетей, как средства распространения мнений, влияющих на действия пользователей сети. Именно поэтому, социальные сети стали более популярны, чем СМИ.

Благодаря социальным сетям люди имеют возможность объединяться в сообщества с общими интересами. Главная задача таких сообществ – координация разъяснительной работы по своей позиции. Конечно же, при этом используются различные классические возможности и методики информационной пропаганды.

Благодаря объединению людей в сообщества определенные информационные воздействия, распространяющиеся через социальные сети, существенно меняют оценку взглядов пользователей. Таким образом, социальная сеть потенциально является ареной информационного противоборства, и возникают вопросы контроля за циркулирующей информацией.

Рис. 2. Схема устранения социальных запретов

Для проведения контроля и анализа циркулирующей информации в социальных сетях целесообразно использовать различные аналитические модели описания естественного языка, которые в большинстве случаев являются узкоспециализированными сложными с точки зрения адаптации под конкретные задачи обработки текстов информации открытых компьютерных сетей. Для этого лучше всего рассматривать адаптированную модель, которая предназначена для поиска определенной тематической информации.

В ней также выделяются уровни морфологии, синтаксиса и семантики, однако последние отделены друг от друга.

На морфологическом уровне рассматривается структура значимых единиц языка. Синтактический уровень содержит информацию о связях между словами. Семантический определяет правила анализа синтеза и обработки полученных словесных конструкций (рис. 3).

Особенность приводимой модели состоит в использовании масштабируемых предикатов. Описание информации аргументом словоформ предметно ориентированных словарных баз данных естественного языка, что позволяет осуществлять идентификацию сравнения конструкции и построения управляющих правил обработки на уровне связей.

Для формирования словарной базы данных естественного языка стоит использовать язык описания лингвистических шаб- лонов, который задает требования к участкам текста.

В нашем случае анализ стилистики текстов блогов, лент новостных агентств показывает почти полное отсутствие «длинных» предложений, которые встречаются у русских классиков. Среднее количество слов в таких сообщениях около 10, что подтверждается данными статистических исследований, опубликованных на сайтах, посвященных классической лингвистике. Прилагательные и уточняющие существительные в родительном и творительном падежах, обороты, идентифицируемые словом «который», причастия не разбросаны по тексту сообщений, а тяготеют к базовым, образующим конструкцию с существительным. Оценка обработки источников текстовой информации сети Интернет может быть осуществлена через подходы, основанные на ошибках первого и второго рода. Для этого словарные базы данных адаптируют под конкретную предметную область. Ограничения предметной области позволяют избавиться от значительного количества неоднозначных словоформ и использовать для идентификации часто встречающиеся последовательности терминов, синтаксический анализатор.

Но анализируя общения в интернете одних словоформ недостаточно. Для полной передачи смысла текстовых сообщений имеет место не только содержание, но и подача, или эмоциональный окрас посылаемого сообщения.

Синтаксический предикат Sinf(Ai.....Ал)

Aj — морфологическая информация +

Система приоритетов для сборки конструкций

Семантико-грамматический тип предложно-падежной формы существительного

Семантико-грамматический тип отдельных частей речи

Рис. 3. Адаптированная модель языка

Для этого целесообразно воспользоваться теорией речевых действий, в которой речевые действия рассматриваются как действия, совершаемые говорящим и направленные на изменение реального мира.

Рассмотрим классификацию речевых действий (таблица).

Для последних двух речевых действий не возникает вопрос об ответственности, поскольку они выполняются сразу фактом своего произнесения: как выражение эмоций, так и формальное заявление своего согласия.

Данная классификация имеет ряд недостатков: во-первых, вид речевого действия однозначно определяется по соответствующему глаголу; во-вторых, предполагается, что каждая фраза относится ровно к одному классу. Однако классический подход к определению видов речевых действий очень удобен в силу своей крайней простоты для мониторинга социальных сетей.

Как следствие этого, предполагается, что каждая фраза относится ровно к одному классу речевых действий: исходя из образующего ее сказуемого – иллокутивного глагола. Поэтому если председатель жюри объявит участнику соревнований: «Я поздравляю Вас с победой в соревновании!», то это будет экспрессив. Если он скажет: «Я объявляю Вас победителем соревнований. Я поздравляю Вас с победой!» это будет два речевых действия: декларатив и эк-спрессив. Если же он скажет: «Я сообщаю, что Вы победили в соревновании. Я поздравляю Вас с победой!», то это уже будут речевые действия репрезентатив и экспрессив. При этом очевидно, что семантически три этих выступления председателя жюри друг от друга не отличаются. Также легко видеть, что по существу все три выступления предназначены для достижения двух целей: сообщить, кто победил в соревновании, и поздравить его с победой. Иначе говоря, на самом деле все они являются композицией сообщения (репрезентатива) и выражения эмоций (экспрессива), независимо от грамматической конструкции и наличия одного или двух предложений.

Конечно, классический подход к определению видов речевых действий очень удобен в силу своей крайней простоты: для классификации речевого действия достаточно просто установить тип иллокутивного глагола – сказуемого. Однако чуда не происходит: в силу такой примитивности от нас практически полностью ускользает реальная семантика фраз естественного языка, осуществляющих речевые действия, что можно компенсировать приведенной выше методикой использования кон-тент-анализа и использованием баз данных для информационной системы.

Заключение

Классический подход к определению видов речевых действий очень удобен в силу своей крайней простоты. Однако в силу такой примитивности от нас практически полностью ускользает реальная семантика фраз естественного языка, осуществляющих речевые действия, что можно компенсировать приведенной выше методикой использования контент анализа и использованием баз данных для информационной системы.

Список литературы Анализ лингвистических методов информационного воздействия на сознание человека

- Крупнов, А. Исламское Государство: пропаганда группировки и механизмы ее распространения / А. Крупнов. - М.: Центр изучения новых коммуникаций, 2017. - 123 с.

- Лебедев, И. С. Анализ текстовых сообщений в системах мониторинга информационной безопасности / И. С. Лебедев, Ю. Б. Борисов // Информационно-управляющие системы. - 2011. - № 2 (51). - С. 37-43.

- Радилов, А. С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в терроросреду / А. С. Радилов, М. Ф. Цимбал // Общественные науки и современность. - 2012. - № 4. - С. 129-137.

- Степанов, П. А. Методы анализа диалогов, основанные на теории речевых действий / П. А. Степанов, Д. Е. Пальчунов, А. А. Мирзагитов // Вестник НГУ. - Новосибирск: [б.н.], 2014 г. - Информационные технологии. - № 4. - С. 102-111.