Анализ локальной изменчивости физико-механических свойств покровной толщи как метод оценки карстоопасности (на примере с. Усть-Кишерть)

Автор: Дробинина Е.В., Ковалева Т.Г., Корякина А.В., Катаев В.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология и грунтоведение

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты оценки карстоопасности территории с. Усть-Кишерть, характеризующейся развитием карбонатно-сульфатного карста, посредством анализа факторов ее природного строения. Дана локальная оценка карстоопасности с помощью комплексного учета ряда физико-механических параметров, подтверждающая, что состояние и прочностные свойства перекрывающей толщи могут служить индикаторами местоположения элементов ослабления карстового массива. Проведен сравнительный анализ результирующей картографической модели с ранее предложенной моделью оценки карстоопасности на исследуемой территории.

Физико-механические свойства, карстоопасность, элементы ослабления массива

Короткий адрес: https://sciup.org/147201091

IDR: 147201091 | УДК: 556.314;624.131.1 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.3.242

Текст научной статьи Анализ локальной изменчивости физико-механических свойств покровной толщи как метод оценки карстоопасности (на примере с. Усть-Кишерть)

Поверхностные формы карстового генезиса, являющиеся результатом оседания, частичного или полного обрушения грунтов карстового массива в сформированные на глубине ослабленные зоны, характеризуются спонтанностью возникновения и в значительной мере осложняют хозяйственное освоение территорий. Провальные формы, в отличие от оседаний, отличаются весьма высокой скоростью формирования, исключающей возможность успешного проведения необходимого комплекса мероприятий по предотвращению ущерба, если не были предусмотрены превентивные конструктивные меры защиты сооружений.

В работе карстовый массив рассматривается как некоторый объем геологического пространства, занимаемый карсту-ющимися породами и перекрывающими их отложениями, испытывающими влияние карстового процесса. Исследование перекрывающих отложений в рамках интегрального карстологического прогноза, основанного на совокупной оценке комплекса признаков качественной оценки карстоопасности, повышает его точность путем увеличения числа рассматриваемых факторов. Изменчивость массива вследствие процессов растворения карстую-щихся пород, эрозии, аккумуляции и гравитационного обрушения обуславливает неоднородность его свойств в различных точках (Катаев, 2004).

Цель исследования - выявление участков локальных изменений физикомеханических свойств перекрывающих отложений относительно фоновых, как участков наиболее вероятной локализации ослабленных зон в карстующихся породах. Рабочая гипотеза исследования заключается в следующем: физические и физико-механические свойства перекрывающих отложений изменяются над ослабленными зонами в карстующихся породах, причем данные локальные изменения зависят от степени гидрогеологической активности полости и от ее вертикальных размеров.

В условиях неравновесного состояния, связанного с формированием полостей в карстовом массиве, покровная толща отложений выступает как типичная диссипативная система, способная эволюционировать и создавать упорядоченные структуры (в данном случае деформационные), обусловленные процессом самоорганизации геологической среды (Аникеев, 2014). Таким образом, напрашивается вывод, что формирование карстовой полости в толще карстующихся пород приводит к изменению состояния и прочностных свойств грунтов в кровельной части полости, связанному с разгрузкой напряжений в точке ослабления карстового массива, вплоть до деформации покровной толщи и образования провальной воронки на земной поверхности.

Под понятием «элементы ослабления массива» понимаются наиболее динамичные в тектоническом и, как следствие, в гидрогеологическом и гидрохимическом отношениях, изменчивые во времени элементы, к которым относятся зоны с высокой плотностью системных трещин, зоны дробления, разломы и др. (Катаев, 1994). С.В. Щербаков и В.Н. Катаев (2014) назвали элементами ослабления локальные осложнения, проявляющиеся в виде зон раздробленности, карстовых полостей и их систем.

В данном исследовании к элементам ослабления карстового массива отнесены карстовые полости и зоны дробления гор- ных пород, под которыми подразумеваются участки дезинтеграции карстующих-ся отложений, отличающиеся повышенной трещиноватостью горных пород и их выветрелостью, зачастую до состояния муки. Развитие в толще пород полостей оказывает влияние на изменение естественного поля напряжений горных пород и тем самым может инициировать формирование деформаций в виде выпора горных пород в сторону пустого пространства или обрушения сводовой части полости вплоть до выхода ее на поверхность в виде провала.

Г.П. Постоевым (2013) разработана модель формирования предельного состояния в массиве над полостью и рассмотрены условия образования провала и мульды оседания в зависимости от геологического строения и свойств грунтов. Согласно модели, при возникновении карстовой полости на контакте карстующих-ся и перекрывающих их отложений происходит разгрузка напряжений и деформирование грунтов над полостью в изначально стабильном массиве, находившемся в условиях компрессионного сжатия, подчиняясь закону Кулона-Мора.

Согласно условию прочности Кулона-Мора (Справочник, 1968), параметры, описывающие прочностные свойства несвязных (1) и связных (2) грунтов, находятся в следующей зависимости от главных напряжений o i и о з :

С - С

Sin ф =-------- ,

с + <с3 сг, - <г3 2ccos®

Sin ф =--- ,

С + с С + с

где ф - угол внутреннего трения, с -удельное сцепление.

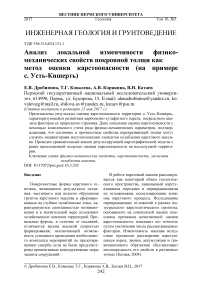

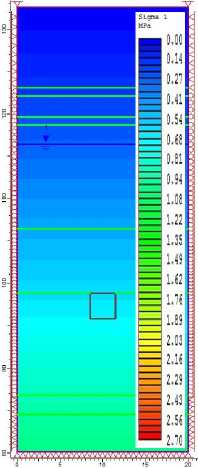

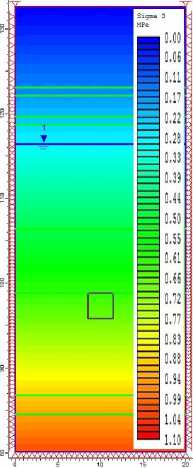

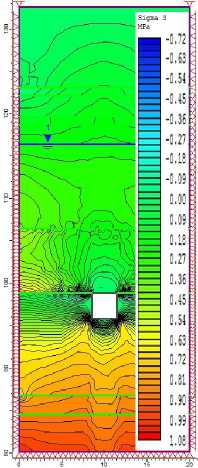

Привлечение метода компьютерного моделирования напряженного состояния грунтовой толщи позволяет наглядно продемонстрировать влияние элементов ослабления карстового массива на прочностные свойства перекрывающих грунтов, связанное с изменением значений главных напряжений в грунтах (рис. 1, 2).

Краткая характеристика объекта исследования

Исследуемый массив находится в Ки-шертском районе гипсового и карбонатногипсового карста (Горбунова и др., 1992). В структурно-тектоническом отношении территория занимает восточную окраину Восточно-Европейской платформы в пределах северной части Уфимского вала и Предуральский прогиб в пределах Сыл-венской впадины. Широкое развитие тектонических нарушений, отчетливо прослеживающихся на аэрофото- и космических снимках, свидетельствует о положении изучаемой территории в тектонически активной зоне. Рядом авторов возникновение трещин связывается с формированием структуры Уфимского антиклинория и последующим омоложением старых и образованием новых трещин вследствие новейших движений в неоген-четвертичное время (Дублянская, 2006) Несомненно, что интенсивная трещиноватость карстового массива благоприятствует широкому развитию карстовых форм как поверхностных, так и подземных.

сульфатно-карбонатно-глинистыми породами; неоген-четвертичные карстовообвальные отложения; аллювиальные и аллювиально-делювиальные четвертичные образования: супеси, глины, суглинки с дресвой и щебнем коренных пород.

Главные напряжения

А максимальное σ1

минимальное σ 3

Б

|

- |

Суглинок полутвердый до твердого (Q) |

|

|

Глина тугопластичная Песчанистая (Q) |

||

|

Песок мелкозернистый (Q) |

||

|

I алечниковыи грунт (Ui |

||

|

1 1 ▼ ▼ |

Глина тугопластичная песчанистая (Q) |

|

|

Установившийся уровень грунтовых вод |

Песок крупнозернистый (Q) |

|

|

Глина туго пластин на я песчанистая (Q) |

||

|

Незаполненная карстовая ПОЛОСТЬ |

Гипс (Piir) |

|

|

Доломит (Р4г) |

||

|

Ангидрит (Piir) |

||

Рис. 1. Типовой разрез карстологической скважины

Кроме тектонического фактора широкому развитию карстового процесс-са способствует положение изучаемой территории в пределах склона долины р. Сылвы, выраженного в рель-

Рис. 2. Компьютерное моделирование напряженного состояния грунтовой толщи в типовой скважине: А) в условиях отсутствия элементов ослабления карстового массива; Б) при наличии в кровельной части карстующих-ся пород незаполненной карстовой полости

ефе тремя надпойменными террасами.

В геологическом строении исследуемой территории выделяются отложения артинского, кунгурского ярусов нижней перми, представленные карбонатными,

Кунгурский ярус представлен филипповским и иренским горизонтами. Филипповский горизонт сложен карбонатными породами: известняком и доломитом, а также их переслаиванием, ирен-ский - сульфатными, сульфатно-карбонат-ными и карбонатно-глинистыми отложениями: глиной, мергелем, подстилающимися известняком, доломитом и сульфатными породами. Карбонатные пачки часто выклиниваются из разреза - в местах замещения карбонатного разреза сульфатным образуются карстовые полости больших размеров, заполненные щебнем, глыбами и глинистым материалом.

Сульфатная толща неравномерно трещиноватая: в верхней части и вблизи крупных карстовых полостей сульфатные породы сильнотрещиноватые, сильновы-ветрелые, иногда до щебня и дресвы. Трещины различных направлений выполнены белым гипсом, доломитом, реже глинистым материалом или волокнистым селенитом.

Неоген-четвертичная система сложена карстово-обвальными образованиями: известковистыми глинами, суглинками и супесями с щебнем и дресвой коренных пород; гравийно-галечниковыми грунтами с щебнем и дресвой коренных пород; щебнем и дресвой коренных пород с глинистым и суглинистым заполнителем, с редким гравием и галькой кремнистого состава; глыбами коренных пород.

Отложения четвертичной системы на территории с. Усть-Кишерть имеют мощность до 65,0 м. Аллювиальные отложения представлены суглинками, глинами, супесями, песками и гравийногалечниковыми грунтами, делювиальноэлювиальные отложения - щебенистым грунтом с дресвой и глинистым заполнителем (30%), щебень и дресва песчаника, реже известняка, иногда с редкими глыбами тех же пород, заполнитель - суглинок, местами глина, реже супесь. Грунт вскрывается в виде отдельных линз под аллювиальными отложениями на глубине 2,5-13,5м, мощность 2,4-15,0 м .

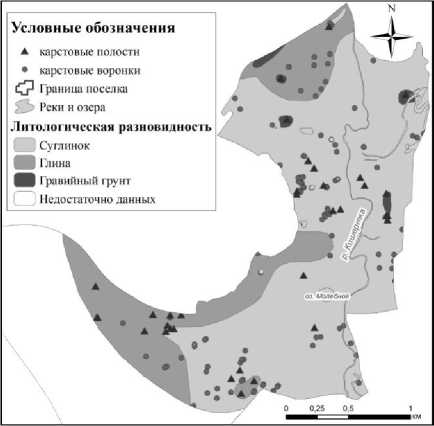

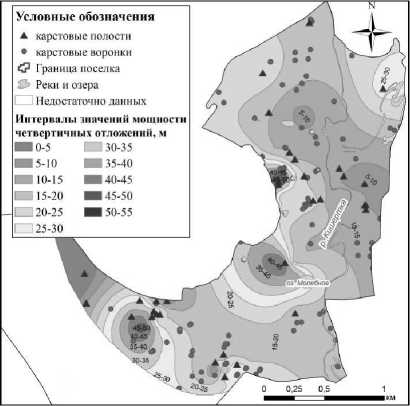

Результатом длительного - более чем 60-летнего инженерно-геологического изучения отложений покровной толщи четвертичного возраста являются авторские карты литологического состава и мощности четвертичных отложений (рис. 3, 4). Западная часть с. Усть-Кишерть недостаточно изучена инженерно-геологическими скважинами, поэтому кондиционных данных на этой части исследуемой территории нет.

Рис. 3. Карта распределения литологических типов четвертичных отложении и карсто-проявлений (Шилова, Ковалева, 2015)

Большую часть исследуемой территории (с юго-запада до северной стороны села) занимают четвертичные отложения, представленные суглинком (2,89 км2). Центральная и северная часть представлена глинами (1,31 км2). Самую меньшую площадь занимают отложения, представленные гравийным грунтом (0,07 км2), они расположены в юго-восточной части территории. В западной части территории наблюдаются выходы коренных пород на поверхность (0,27 км2).

Максимальная мощность четвертичных отложений (более 50 м) встречается в северо-восточной части исследуемой территории, в центральной и юго-западной частях расположены небольшие участки с мощностью покровов более 40 м. Наибольшую площадь территории с.

Усть-Кишерть занимают участки с мощностью четвертичных отложений 10-25 м (3,7 км2).

Рис. 4. Карта мощности четвертичных отложений и карстопроявлений (Шилова, Ковалева, 2015)

Большинство карстовых полостей (22 шт., 39,3 %) вскрыто бурением на площадях с мощностями четвертичных отложений 15-20 м, максимальное количество карстовых воронок (30 шт., 30 %) также приурочено к площадям с аналогичной мощностью четвертичной толщи (15-20 м; рис. 4). Подземные и поверхностные кар-стопроявления фиксируются в пределах площадей, характеризующихся мощностью четвертичных отложений в интервале 10-25 м. На этих участках зафиксировано 55 воронок и вскрыто бурением 20 карстовых полостей (Шилова, Ковалева, 2015).

Карстовые полости и зоны дробления вскрыты скважинами в количестве 60 шт. и 24 шт. соответственно. Карстовые полости зафиксированы при бурении скважин преимущественно в интервале глубин от 20 до 80 м. Суммарная мощность полостей в скважинах изменяется от 0,5 до 10 м, за исключением северной части участка, где в единичной скважине встречены три полости суммарной мощностью 18 м. Зоны дробления встречаются на глубинах от 25 до 82 м. Их суммарная мощность составляет 10-33 м, в редких случаях вер- тикальные размеры зон дробления не превышают 10 м.

Методика проведения исследования

В работе реализуется идея использования аномальных значений физикомеханических свойств перекрывающей отложений как индикаторов местоположения элементов ослабления карстового массива. Интервалы аномальных значений прочностных показателей перекрывающих отложений определяются посредством проведения одномерного статистического анализа.

В рамках данного исследование проведено изучение свойств только глинистых грунтов четвертичного возраста, что обусловлено достаточным количеством лабораторных определений прочностных показателей для проведения статистического анализа. Использованы глинистые грунты от мягкопластичной до твердой консистенции, грунты текучепластичные и текучие в статистический анализ не вовлекались из-за резкой изменчивости прочностных показателей глинистых грунтов при водонасыщении.

Изменение консистенции (увеличение влажности) сопровождается тремя эффектами: перераспределением водных молекул и ионов в адсорбированных слоях, переориентацией глинистых частиц и нарушением структуры, которую глины приобрели в процессе седиментации и консолидации (Terzaghi, 1996). Например, для глинистых пород, находящихся в мягкопластичном состоянии, угол внутреннего трения не превышает 5-10º. Тугопластичные глины до твердых характеризуются углами внутреннего трения от 14 до 35º. Водонасыщение песчаных грунтов вызывает снижение угла внутреннего трения на 1-2º. Влияние влажности на сопротивление сдвигу становится особенно заметным при содержании глинистой и пылеватой фракции (Панюков, 1962).

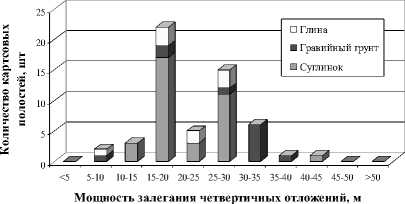

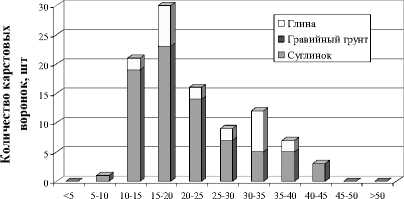

Интерес к глинистым грунтам диктуется результатами исследований, на основании которых сделан вывод, что наибо- лее карстоопасными являются площади, где преобладают суглинки с мощностью 10-25 м. Наибольшее количество карстовых полостей выявлено на участках, где суглинки имеют мощность 15-20 м (17 шт., 48.6 %), 25-30 м (11 шт., 31.4 %) (рис. 5). На площадях, сложенных суглинками, максимальное развитие (56 шт., 72.8 %) получили и карстовые воронки (рис. 6).

Рис. 5. Распределения карстовых полостей в зависимости от литологии и мощности четвертичных отложений (Шилова, Ковалева, 2015)

Мощность залегания четвертичных отложений, м

Рис. 6. Распределения карстовых воронок в зависимости от литологии и мощности четвертичных отложений (Шилова, Ковалева, 2015)

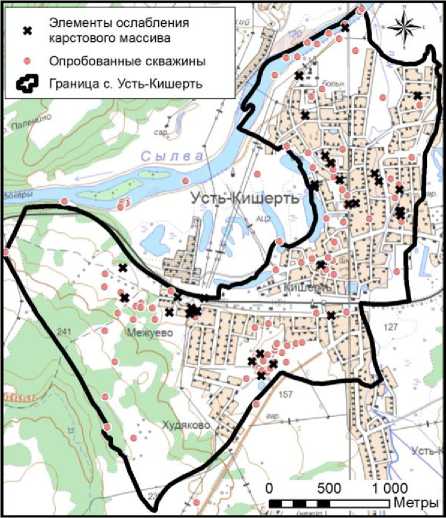

Карта-схема расположения опробованных скважин и элементов ослабления карстового массива приведена на рис. 7.

Все значения физико-механических свойств глин и суглинков, отобранных из скважин на исследуемом участке, были вовлечены в одномерный статистический анализ с получением графиков распределения исследуемых параметров. К полученным эмпирическим кривым распределения подбирается наиболее подходящая кривая теоретического распределения на основании соответствующего закона распределения (нормального или логнормального).

Рис. 7. Карта-схема расположения элементов ослабления карстового массива и точек отбора проб грунтов, вовлеченных в статистический анализ

Кроме этого, проведен одномерный статистический анализ свойств только тех проб грунтов, которые отобраны из скважин, расположенных в непосредственной близости к скважинам, которые вскрыли элементы ослабления карстового массива.

Недостаток данных о горизонтальных размерах карстовых полостей и зон дробления на изучаемой территории с одновременным отсутствием точных методических рекомендаций касательно перехода от вертикальных морфометрических величин элементов ослабления карстового массива к их горизонтальным параметрам обуславливают трудность определения предельно допустимого расстояния для отнесения пробы грунта к категории проб, расположенных в непосредственной близости от карстовых полостей. Однако С.В. Щербаковым и В.Н. Катаевым (2013) при изучении морфометрии карстовых форм с привлечением большого объема фактического материала предложена за- висимость вертикальных и горизонтальных значений морфометрических параметров для поверхностных карстовых образований. Руководствуясь ею и используя данные о максимальных вертикальных мощностях элементов ослабления карстового массива на исследуемой территории, можно определить их горизонтальную величину, соответствующую значению, в пределах расстояния которого проба будет находиться в непосредственной близости от элементов ослабления карстового массива, равному в конкретном случае 5060 м.

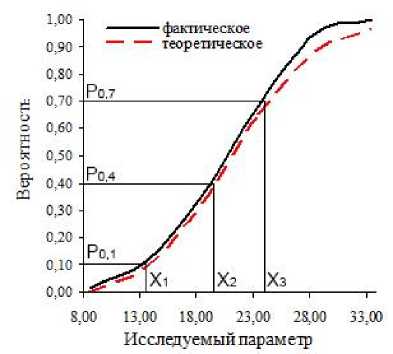

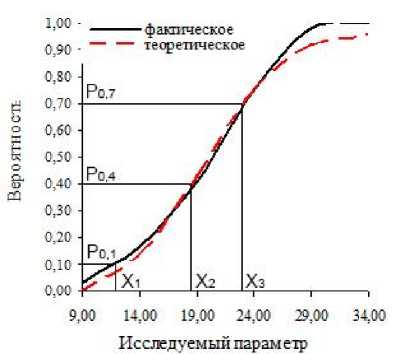

После проведенного одномерного статистического анализа строятся кривые распределения значений прочностных свойств в зависимости от наличия карстовых полостей. Пиковые участки дифференциальных графиков, отражающих распределение значений физико-механических свойств на исследуемой территории, отвечают средним, наиболее характерным для участков распространения элементов ослабления карстового массива, значениям исследуемого параметра. Диапазон средних значений для территории определяется исходя из среднего значения с учетом среднеквадратичного отклонения случайных значений от среднего и принимается равным Mi±σ (где M – среднее значение параметра, σ – среднеквадратичное отклонение).

Пользуясь интегральными кривыми распределения прочностных свойств грунтов на всей территории и на участках близкого расположения элементов ослаб- ления карстового массива, можно найти некоторый коэффициент k (3), характери- зующий разность значений исследуемых

XРА параметров (рис. 8): k = 0.1 ,

XБ Р

где X А – значение исследуемого параметра вблизи элементов ослабления карстового массива при вероятности 0,1, X Б – значение параметра на всей исследуемой территории при вероятности 0,1. Используя значения исследуемых параметров при нескольких вероятностях (0,1; 0,4; 0,7), находим некоторое среднее значение коэффициента k, который можно применять для территорий-аналогов в отношении природного строения на основании данных лабораторного опробования грунтов перекрывающей толщи. Иными словами, по распределению значений прочностных свойств на всей территории появляется возможность найти участки со значениями свойств, отвечающих зонам возможного распространения элементов ослабления карстового массива.

А

Рис. 8. Интегральные кривые распределения значений исследуемого параметра: А) вблизи элементов ослабления карстового массива, Б) на всей территории

Б

Кроме оценки прочностных свойств перекрывающей толщи на исследуемой территории предлагается получение интегрального показателя состояния перекрывающей толщи с использованием данных лабораторного опробования грунтов: плотности грунта ρ, коэффициента пористости грунта e, удельного сцепления c, угла внутреннего трения φ. Выбор параметров не случаен: при проведении инженерно-геологических и инженернокарстологических изысканий перекрывающие отложения обязательно опробуются с целью получения вышеперечисленных характеристик. В современных моделях оценок карстоопасности (Аникеев, 2004; Кутепов, 1986; Хоменко, 2015), используемых при изысканиях, учитываются прочностные свойства и плотность перекрывающих толщ. Таким образом, данные для предлагаемого анализа могут привлекаться из проводимых на территории инже- нерных изысканий, без проведения специальных исследований. Влажность грунта w - обязательная характеристика, получаемая в результате лабораторного исследования проб, в данном анализе не рассматривается по причине постоянной изменчивости и подверженности влиянию техногенного фактора.

Свойства грунтов покровной толщи анализировались в пределах подряда, без разделения на литологические разновидности (ГОСТ 25100-2011), по причине сходства средних значений исследуемых показателей (табл. 1). В разрезе перекрывающих отложений исследуемой территории помимо глин и суглинков встречаются супеси, пески и дресвяно-щебнистые грунты, образовавшиеся в результате разрушения коренных карбонатных пород, однако они в анализе не использованы по причине недостаточного количества данных их лабораторного опробования.

Таблица 1. Физические и физико-механические свойства исследуемых грунтов

|

Свойства грунта |

Коли-че-ство проб |

Значение (для глин) |

Количество проб |

Значение (для суглинка) |

||||

|

минималь-ное |

среднее |

максимальное |

минимальное |

среднее |

максимальное |

|||

|

Плотность, г/см3 |

252 |

1,16 |

1,81 |

2,03 |

508 |

1,48 |

1,82 |

2,11 |

|

Коэффициент пористости, д.е. |

252 |

0,610 |

0,920 |

2,700 |

508 |

0,370 |

0,863 |

2,160 |

|

Удельное сцеп ление, кПа |

114 |

2,5 |

25,3 |

52,0 |

244 |

0,8 |

19,4 |

65,0 |

|

Угол внутреннего трения, град. |

101 |

6,0 |

19,0 |

31,0 |

192 |

3,0 |

21,1 |

37,0 |

Локальный анализ проведен с применением статистических методов и компьютерного моделирования. По данным лабораторных исследований по каждому показателю строится вариационный ряд и получается описательная статистика: Сф – среднее значение показателя на исследуемой территории, σ – среднеквадратичное отклонение. Далее строятся эмпирическая и теоретическая кривые распределения в соответствии с выявленным законом распределения исследуемой случайной величины. На теоретических кривых распре- деления отмечаются интервалы фоновых и аномальных значений:

С а ≥C ф ±σ – для угла внутреннего трения и коэффициента пористости,

С а ≤C ф ±σ – для плотности грунта и удельного сцепления.

По точечным данным расположения проб строятся картографические модели перечисленных физико-механических показателей, которые впоследствии ранжируются по значениям в соответствии с намеченными интервалами на кривой распределения исследуемого показателя. Поиск участков локализации ослаблений в карстующихся породах проводится методом наложения картографических моделей с предварительным присваиванием балла интервалам значений показателей на модели в соответствии со степенью опасности. Максимальный балл опасности (3) присваивается аномально высоким или аномально малым значениям в зависимости от исследуемого параметра, минимальный (1) - фоновым. Результатом наложения является интегральная картографическая модель, на которой зоны с максимальным значением суммарного балла отвечают участкам, в пределах которых вероятность развития карстовых полостей и зон дробления максимальна.

Апробация исследования проводилась посредством пространственного анализа местоположения полостей, зафиксированных бурением на данной территории. Результат пространственного анализа представляется в табличном виде с указанием количества подземных карстовых форм, пространственно соотнесенных с категориями на интегральной модели.

Результат исследования

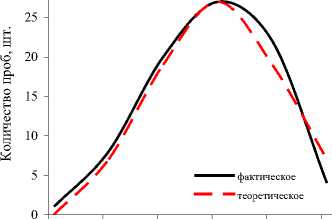

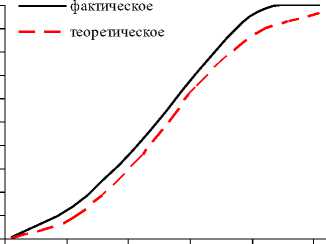

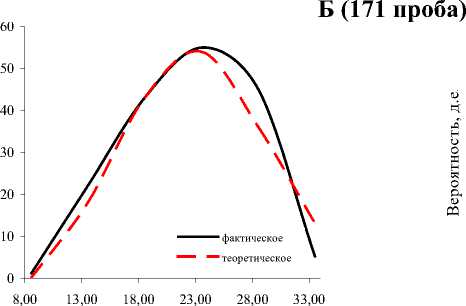

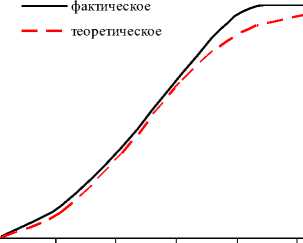

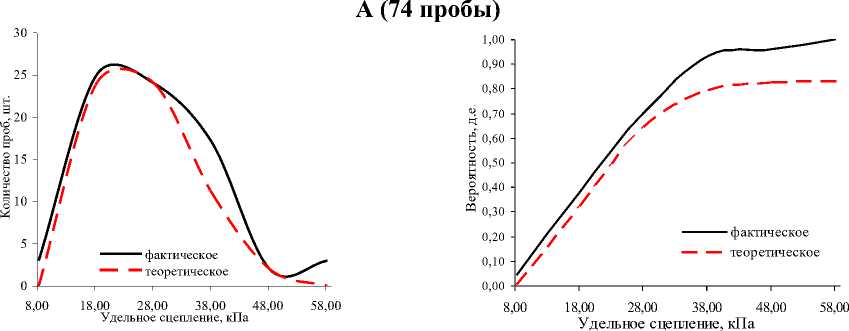

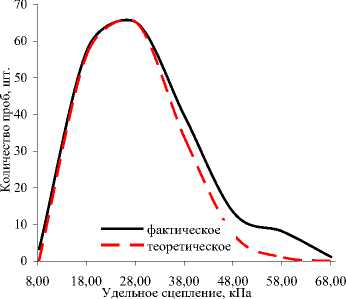

Результатом проведенного одномерного статистического анализа служат кривые распределения прочностных свойств глинистых грунтов перекрывающей толщи (рис. 9, 10).

Пользуясь данными интегральными кривыми, можно найти средние значения коэффициентов перехода от фоновых значений прочностных показателей (рис. 9,Б, 10,Б) к аномальным (рис. 9,А, 10,А) для угла внутреннего трения ф и удельного сцепления с соответственно:

-

1) к ф 0,1 =1,07; к ф 0,4 =1,05; к ф 0,1 =1,03; к ф ср =1,05;

-

2) к с 0,1 =1,03; к ф 0,4 =1,02; к ф 0,1 =1,03; к ф ср =1,03.

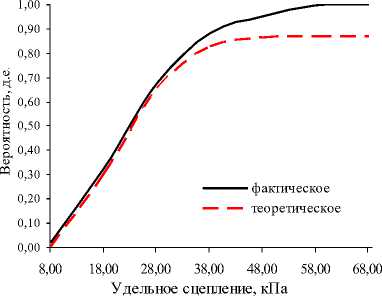

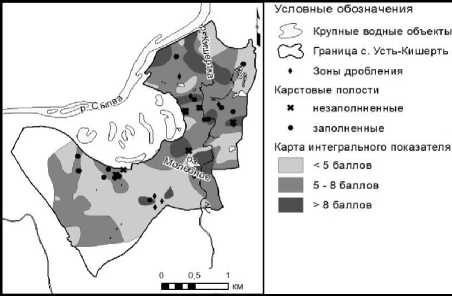

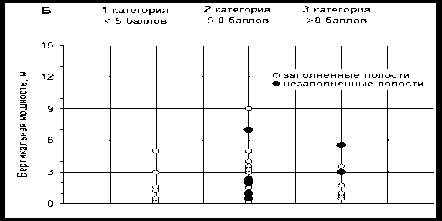

Результатом интегрального анализа показателей физических и физикомеханических параметров перекрывающей толщи явилась интегральная карстологическая модель исследуемой территории, ранжированная на три категории с разным количеством баллов (рис. 11). Наибольшее количество зон дробления и карстовых полостей попадает на территорию со средним значением интегрального показателя, однако наибольшая плотность карстовых форм приурочена к участкам с максимальным интегральным показателем, отвечающим совместному местоположению зон аномально низких или аномально высоких значений (табл. 2).

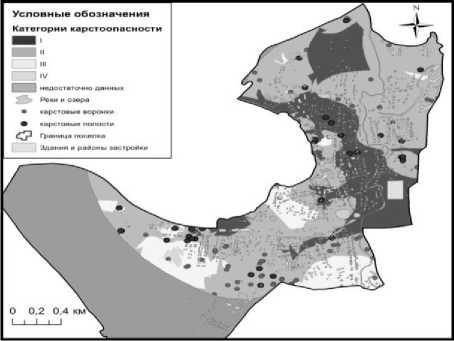

Т.Г. Ковалевой (2015) выполнена оценка карстоопасности территории с. Усть-Кишерть на основе общегеологического подхода, основанного на анализе влияния геолого-гидрогеологических параметров карстового массива на распределение форм поверхностного и подземного карста. С помощью анализа геологогидрогеологических условий развития карста в пределах территории с. Усть-Кишерть по 100 карстологическим скважинам с учетом поверхностной и подземной закарстованности, на основе совместного учета как качественных, так и количественных показателей, были определены наиболее и наименее карстоопасные интервалы значений показателей-признаков и построена картографическая модель оценки карстоопасности с. Усть-Кишерть (рис. 12). Для визуализации результатов оценки в виде картографической модели (рис. 12) использован балльный метод.

Таблица 2. Количественная оценка карстоопасноти в пределах выделенных категорий

|

Категории опасности |

Интегральный показатель, балл |

Площадь территории категории, км2 |

Количество карстовых форм |

Плотность карстовых форм, шт./км2 |

||

|

зоны дробления |

полости |

зоны дробления |

полости |

|||

|

1 |

< 5 |

2,30 |

4 |

10 |

1,7 |

4,4 |

|

2 |

5-8 |

2,40 |

14 |

34 |

5,8 |

14,1 |

|

3 |

>8 |

0,70 |

6 |

16 |

8,5 |

22,7 |

А (82 пробы)

8,00 13,00 18,00 23,00 28,00 33,00

Угол внутреннего трения, град.

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Угол внутреннего трения, град.

Угол внутреннего трения, град.

8,00 13,00 18,00 23,00 28,00 33,00

8,00 13,00 18,00 23,00 28,00 33,00

Описательная статистика:

|

Среднее значение М |

21,0 |

Тип распределения |

нормальное |

|

|

Стандартное отклонение σ |

5,9 |

Интервал значений ( M±σ ) |

15,1 |

26,9 |

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Угол внутреннего трения, град.

|

Описательная статистика: |

||||

|

Среднее значение М |

20,3 |

Тип распределения |

нормальное |

|

|

Стандартное отклонение σ |

6,1 |

Интервал значений ( M±σ ) |

14,2 |

26,4 |

Рис. 9. Описательная статистика и кривые распределения значений угла внутреннего трения (дифференциальная - слева, интегральная - справа): А) в зависимости от карстовых полостей; Б) на всей исследуемой территории

Каждому показателю присвоено максимальное количество баллов – 10. Соответственно в пределах одного показателя число баллов, присвоенное определенным интервалам его значений, будет изменяться от 0 (наименее карстоопасный интервал значений показателя) до 10 (самый карстоопасный интервал значений показателя, для которого характерно наибольшее количество карстовых форм либо наибольшие морфометрические показатели карстовых форм) (Ковалева, 2015).

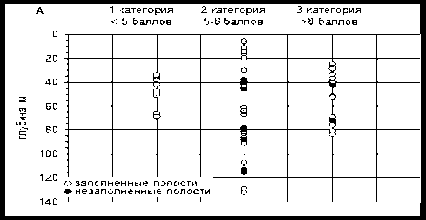

При сравнении картографических моделей (рис. 11, 12) принципиально устанавливается территориальное совпадение категорий опасности: наиболее опасной на обеих моделях является центральная часть исследуемой территории, южная часть, наоборот, характеризуется меньшей опасностью. Оценка морфометрии и глубины положения карстовых полостей и зон дробления в пределах каждой категории на карте интегрального показателя состояния перекрывающих отложений производилась графическим способом. Графическое представление глубинной локализации и вертикальной морфометрии зафиксированных карстовых полостей по категориям представлено на рис. 13.

Описательная статистика:

|

Среднее значение М |

18,5 |

Тип распределения |

нормальное |

|

|

Стандартное отклонение σ |

10,8 |

Интервал значений ( M±σ ) |

7,7 |

29,3 |

Б (175)

Описательная статистика:

|

Среднее значение М |

20, |

Тип распределения |

нормальное |

|

|

Стандартное отклонение σ |

10,5 |

Интервал значений ( M±σ ) |

9,5 |

30,5 |

Рис. 10. Описательная статистика и кривые распределения значений удельного сцепления (дифференциальная – слева, интегральная – справа): А) в зависимости от карстовых полостей; Б) на всей исследуемой территории

Рис. 11. Карта интегрального показателя состояния перекрывающих отложений (Дробинина, 2016)

Рис. 12. Картографическая модель оценки карстоопасности с. Усть-Кишерть (Ковалева, 2015)

А

Б

Рис. 13. Графики распределения карстовых полостей по глубине (А) и морфометрии (Б) в пределах выделенных категорий

Из графиков видно, что наибольшие значения вертикальной мощности полостей характерны для второй категории. Следует отметить, что ко второй категории приурочены 7 незаполненных полостей, к третьей – 2, полости, находящиеся в пределах первой категории, – заполненные.

Выводы

Полученные коэффициенты k φ ср и k сср могут использоваться на участках-аналогах для определения значений прочностных свойств и приблизительного оконтуривания участков, тяготеющих к зонам возможной локализации элементов ослабления карстового массива.

Предлагаемая оценка карстоопасности, основанная на определении интегрального показателя состояния перекрывающих отложений, носит локальный характер и имеет определенные ограничения. С ее помощью можно оконтурить зоны возможного существования ослабленных участков, но нельзя указать точную локализацию карстовых полостей. Однако посредством данного анализа можно наметить участки для дальнейшего детального изучения.

Список литературы Анализ локальной изменчивости физико-механических свойств покровной толщи как метод оценки карстоопасности (на примере с. Усть-Кишерть)

- Аникеев А.В. Провалы в районах покрытого карста как результат массовой суффозии песков и разрушения глин//Карстоведение -XXI век: теоретическое и практическое значение: Матер. международного симпозиума (25-30 мая 2004, Пермь, Россия)/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2004. С 216-220

- Аникеев А.В. Провалы и оседания земной поверхности в карстовых районах: моделирование и прогноз: автореф. дис. докт. геол.-минерал. наук. 2014. 47 с

- Горбунова К.А., Андрейчук В.Н., Костарев В.П., Максимович Н.Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. унта, 1992.200 с

- Дробинина Е.В. Исследование локальных изменений свойств перекрывающих грунтов как индикаторов ослабленных зон в карстующихся породах//XX Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». Томск, 2016. Т.1. С. 548550

- Катаев В.Н. Основы структурного карстоведения: учеб. пособие по спецкурсу/Перм. гос.ун-т. Пермь, 2004. 143 с

- Катаев В.Н. Системный подход в анализе устойчивости карстовых массивов//Вестник Пермского университета. 1994. Геология. Вып.3. С.127-144

- Ковалева Т.Г. Результаты оценки карстоопасности территорий развития карбонатносульфатного карста на основе геолого-гидрогеологических факторов//Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах: матер. Международного симпозиума/отв. ред. В.Н. Катаев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 173-176

- Кутепов В.М. Оценка устойчивости закарстованных территорий методом анализа напряженного состояния массивов пород: обзор и рекомендации/ЦП НТГО. М., 1986. 69 с

- Панюков П.Н. Инженерная геология. М.: Госгортехиздат, 1962. 344 с

- Постоев Г.П. Предельное состояние и деформации грунтов в массиве (оползни, карстовые провалы, осадки грунтовых оснований). М.; СПб., 2013. 100с

- Справочник по инженерной геологии/под ред. М.В. Чуринова. М.: Недра, 1968. 540 с

- Хоменко В.П. Карстовое провалообразование: механизм и оценка опасности//Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах: матер. Международного симпозиума/отв. ред. В.Н. Катаев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 50-60

- Шилова А.В., Ковалева Т.Г. Влияние перекрывающих отложений на развитие карстовых форм (на примере с. Усть-Кишерть, Пермский край)//Экологическая безопасность и строительство в карстовых районах: матер. Международного симпозиума/отв. ред. В.Н. Катаев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 351 -355

- Щербаков С.В., Катаев В.Н. К оценке морфометрических параметров карстовых форм//Инженерная геология/ПНИИИС. М., 2013. № 1. С. 56-64

- Щербаков С.В., Катаев В.Н. Особенности геоморфологического строения карстовых массивов//Фундаментальные исследования. 2014. № 12-4 С. 774-778

- Terzaghi K, Peck R. B. Soil mechanics in engineering practice. Third Edition. Gholamreza Mesri. New York, 1996. 664 p