Анализ медико-демографической ситуации: региональные особенности и тенденции на примере Новгородской области

Автор: Лисицин В.И.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демография в России начала нового века

Статья в выпуске: 12 (166), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ медико-демографических процессов в Новгородской области в динамике за последние 20 лет. Выявлены различия в уровнях показателей по сравнению с Российской Федерацией и Северо-Западным федеральным округом. Обсуждаются факторы, обусловливающие демографические показатели. Продемонстрирована необходимость разработки и осуществления конкретных мероприятий, позволяющих уменьшить остроту демографического кризиса и закрепить позитивные тенденции в демографических процессах Новгородской области.

Тенденции медико-демографических процессов, численность населения, половозрастной состав населения, рождаемость, смертность, причины смертности, ожидаемая продолжительность жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/143181437

IDR: 143181437

Текст научной статьи Анализ медико-демографической ситуации: региональные особенности и тенденции на примере Новгородской области

В современной России происходит все большее осознание того, что для успешного процветания и роста всех сфер государства необходимо устойчивое демографическое развитие, обеспечивающее обществу жизненное воспроизводство человеческого потенциала. Сложившаяся демографическая ситуация или, иначе, состояние воспроизводства, аккумулировала в себе влияние широкого круга социальных, экономических и общественно-политических факторов как преходящих, так и долговременных, которые обусловлены политико-экономическими сдвигами последнего двадцатилетия и деформирована социальными потрясениями этого исторического периода.

Предварительные итоги переписи населения России, опубликованные весной 2011 г. еще более актуализировали вопросы воспроизводства численности населения. За восемь лет после переписи 2002 г. население страны сократилось на 2,3 млн человек (1,6%) и составило 142,9 млн человек (2002 г. – 145,2 млн человек). По численности населения наша страна занимает 8-е место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. Россия занимала 7-е место [5]. По сравнению с переписью 2002 г. численность населения сократилась в 63 субъектах (в том числе и в Новгородской области) и возросла в 20-ти субъектах Российской Федерации.

Экономическое и социальное положение населения в различных регионах Российской Федерации настолько разнообразно, что рассмотрение медико-демографической ситуации, сложившейся в России в целом, должно сочетаться с анализом ситуации в отдельных регионах. Демографический кризис, связанный с устойчивой депопуляцией в результате падения рождаемости при сверхвысоком уровне смертности населения в полной мере затронул и Новгородскую область, являющуюся одной из областей Северо-Западного федерального округа.

В основу углубленного исследования медико-демографической ситуации в Новгородской области были положены данные государственной статистики, начиная с 1991 г., когда Российская Федерация стала самостоятельным государством. Анализ проводился, когда не были полностью подведены и опубликованы демографические данные за 2010 г. Поэтому при сравнении уровней показателей представлены данные за 2009 г. и предварительные результаты за 2010 г [4]. Все причины смерти даны в полном соответствии с Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10) [7].

Анализ основных медико-демографических показателей показал, что в Новгородской области все последние 20 лет они имеют негативную тенденцию.

Численность населения. Основным фактором устойчивого сокращения численности населения области с 1991 г. остается естественная убыль. За этот период число жителей области сократилось на15,9% и составило с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения – 2010 на 1 января 2011 г. 632823 человек. По численности населения область в 2009 г. занимала 70е место в Российской Федерации.

Из всех субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ, область по численности населения занимает предпоследнее место, опережая лишь Ненецкий автономный округ. Доля жителей Новгородской области среди всего населения округа составляет 5,7%. Ежегодно численность населения убывала на 5-7 тыс. или 0,9%. За 2010 г. численность населения снизилась на 0,8% – 5548 человек, численность детского населения увеличилась на 0,3%. Все эти показатели констатируют замедление темпа снижения численности, как всего населения, так и детей.

Начиная с 2001 г. проявилась тенденция снижения доли численности сельского населения с 30,4% до 29,5% в 2009 г. В 2010 г. доля сельского населения составила 30,2% (в Российской Федерации 2002 г. – 26,7% и в 2010 г. – 26,3%), что может свидетельствовать о росте значимости развития сельского хозяйства в Новгородской области. Возможно, что это начало нового тренда.

На протяжении двух последних десятилетий ежегодное число смертей в 1,3-1,9 раза превалирует над количеством родившихся.

Определяющим фактором в уменьшении населения остается превышение числа умерших над числом родившихся, а также миграционный отток населения за пределы Новгородской области.

Миграционный прирост в начале 90-х гг. несколько увеличивал численность населения области. Но в последние годы показатель неуклонно сокращался: в 1991 г. прирост составил 2,6 тыс. человек, 1994 г. – 7,9 (максимальный уровень), 2000 г.– 1,3, 2006 г. – (-13), в 2007 г. отмечено значительное увеличение показателя до 1010 человек, затем снижение в 2008 г. до 218, в 2009 г. – 586 человек. В 2010 г. миграционный прирост вновь уменьшился и составил 387 человек. За исследуемый период миграционный прирост никогда полностью не компенсировал естественную убыль населения. Если в 2000 г. потери населения области замещались на 14,2%, то в 2009 г. лишь на 9,9%.

В последние годы прослеживается тенденция потери привлекательности области для прибытия на постоянное место жительства и появление факторов, вынуждающих выезжать за пределы области. В целом по области в 2010 г. прибыло 11915, а выбыло за пределы 12302 человека (2009 г. – соответственно 10710 и 10124 человек; 2008 г. – 10388 и 10170 человек).

Положительное сальдо миграционного обмена со странами СНГ составило в 2010 г. 1057 человек, однако это ниже уровня 2009 г. на 47,8%. Наибольшее число мигрантов прибыло из государств Средней Азии (463 чел.), Закавказья (253 чел.), Украины (177 чел.), Молдовы (101 чел.). Число прибывших в область из других регионов России увеличилось по сравнению с 2009 г. с 2845 до 3386 человек, однако число выбывших также увеличилось с 4314 до 4872 – миграционная убыль составила 1486 человек. Отмечается дисбаланс мигрантов по возрастным группам и уровню образования.

Наиболее высокой подвижностью обладает население трудоспособного возраста, миграционный оборот которого за 2010 г. составил 15,06 тыс. человек. Миграционный прирост населения этой возрастной группы, наблюдавшийся в 2009 г., в 2010 г. сменился убылью (560 чел.). Как и в предыдущем году в 2010 г. покидали область, в основном, молодые люди 16-24 лет, отток которых составил 579 человек, что на 65,4% больше, чем в 2009 г.. Отрицательное сальдо миграции и у населения в возрасте 0-15 лет (-99 чел.), увеличилось по сравнению с 2009 г. на 22,2%. Другой негативной тенденцией, сохранившейся и в 2010 г., является преимущественно женский состав выезжающей молодежи, причем в наиболее репродуктивном возрасте 18-29 лет – превышение выбывших женщин над прибывшими составило 459 человек (2009 г. – 377 чел.).

Новгородская область остается привлекательной для населения старше трудоспособного возраста, которые и обеспечивают на 51,2% миграционный прирост.

Выезжают за пределы области лица, имеющие среднее общее (полное) образование – (17,5%) и высшее профессиональное образование – (-16,0%), что можно объяснить возникающими проблемами трудоустройства после окончания ВУЗа или получением соответствующего образования после окончания средней школы.

Принимаемые меры поощрения иммиграции показывают свою неэффективность и неспособность компенсации снижения численности населения области, особенно в молодом и трудоспособном возрасте.

Половозрастной состав. При оценке половой структуры населения выявлено, что в Новгородской области сохраняется характерное для всей России значительное превышение численно- сти женщин над численностью мужчин, доля которых в 2010 г. составила 44,5% и 55,5% соответственно (2000 г. – 45,5% и 54,5%). Продолжает вызывать беспокойство существенный дисбаланс между соотношением численности мужчин и женщин, ярко выраженный в старших возрастных группах. По данным 2010 г.в целом в Новгородской области на 1000 мужчин приходится 1246 женщин (в РФ – 1159; СЗФО – 1167), что связано с более высокой смертностью мужчин. Однако, в возрасте моложе трудоспособного на 1000 мужчин – 933 женщины, трудоспособном – 976, старше трудоспособного – 2913. Заметное превышение числа женщин над числом мужчин наблюдается с 45 лет, что объясняется высоким уровнем преждевременной смертности мужского населения в молодом, трудоспособном возрасте.

Неблагоприятные изменения в показателях воспроизводства населения сказываются на его структуре – постоянно уменьшается количество детского населения и возрастает число лиц старше трудоспособного возраста. В 1991 г. детское население (в возрасте до 15 лет) составляло 20,6%, а в 2010 г. лишь 14,1%, в то же время за этот период отмечается рост удельного веса жителей в возрасте 60 лет и старше с 19,2% в 1991 г. до 23,0% в 2010 г., что по шкале демографического старения (Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета) соответствует очень высокому уровню демографической старости населения.

В общей численности доля населения моложе трудоспособного возраста снизилась с 22,5% (1991 г.) до 14,9% в 2010 г.; трудоспособного – возросла с 54,6% до 60,1%; старше трудоспособного – увеличилась c 22,9% в 1991 г. до 25,0% в 2010 г. Старение населения обостряет проблему пенсионного обеспечения, выражающуюся, прежде всего, в росте размеров месячной пенсии. Средний размер назначенных месячных пенсий увеличился 827,1 руб. в 2000 г. до 6042,0 в 2009 г. (рост в 7,3 раза).

Коэффициент демографической нагрузки в 2009 г. составил 664 на 1000 человек трудоспособного возраста, в том числе нагрузка детьми – 249 и людьми пенсионного возраста – 416. За первое десятилетие нового века произошло снижение нагрузки детьми в 2000 г. их доля в общей нагрузке составляла 42,2%, в 2009 г. сократилась до 37,5%, а доля пожилых, напротив выросла с 57,8% до 62,7% соответственно.

Определенная динамика отмечена в величине среднего возраста населения. Если в 2001 г. он составил 39,7 лет, то в 2010 г. – увеличился на 1 год – 40,7. Возраст сельского населения превышает возраст городского на 3,3 года (в 2001 г. – на 4,2 года).

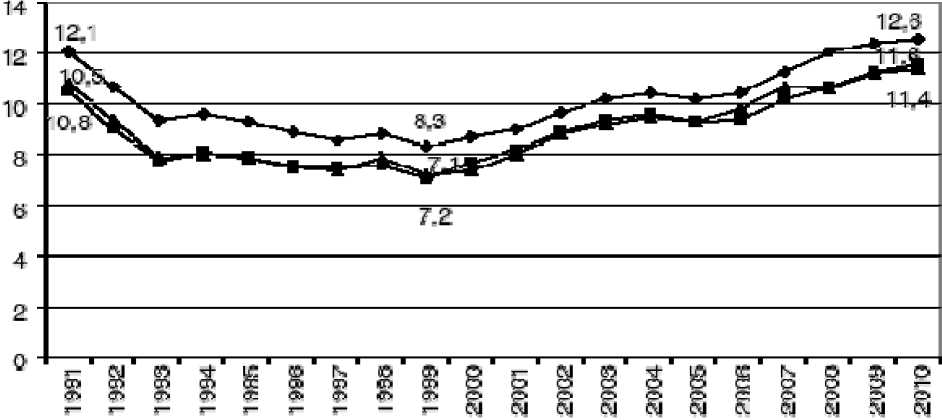

Рождаемость. Несмотря на продолжающийся процесс снижения численности населения, начиная с 2000 г. в демографическом развитии наметилась обнадеживающая тенденция за счет роста рождаемости (рис. 1).

Для измерения уровня рождаемости используется система показателей. Наиболее простой из них – общий коэффициент рождаемости, наиболее точный – суммарный коэффициент рождаемости (СКР).

Если в 1991 г. показатель рождаемости был равен 10,8 случаев на 1000 населения, то в 1999 г. он снизился до 7,2‰, достигнув беспрецедентного минимума за 1991-2009 гг., после чего с 2000 г. отмечено повышение до 9,5‰, в 2004 г., затем снова снижение до 9,3‰ в 2005 г. Начиная с 2005 г. показатель рождаемости, имея стойкую тенденцию к повышению, увеличился в 2009 г. на 20,4% и составил 11,2‰ (в РФ – 12,4‰, в СЗФО – 11,3‰). В течение всего исследуемого периода этот показатель был ниже, чем по Российской Федерации в целом, однако соответствовал уровню характерному для Северо-Западного федерального округа (Вологодская область – 12,5‰; Республика Карелия и Калининградская область – 11,5‰, Архангельская область – 12,3‰, Псковская область – 10,4‰ – 2009 год). Увеличение показателя рождаемости отмечено как в России в целом, так и во всех областях СЗФО.

Рис. 1. Динамика показателя рождаемости в регионах Российской Федерации (на 1000 населения)

Необходимо отметить, что коэффициенты рождаемости в 2009 г. в целом по России, в Северо-Западном федеральном округе и Новгородской области превысили уровень 1991 г.

В 2010 г. в области родилось 7203 человека (+25 человек к уровню 2009 г.), после 1991 г. – 8159 человек это наибольшее число родившихся и уровень рождаемости – 11,4‰, увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, уровень рождаемости и в данном году остается ниже, чем в Российской Федерации – 12,6‰ и Северо-Западном федеральном округе – 11,6‰.

Однако даже увеличение до такого уровня рождаемости в Новгородской области не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В 2009 г. увеличился суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной за всю жизнь) до 1,45 (в 2000 г. – 1,1), однако остался практически в 1,5 раза ниже уровня, который необходим для простого численного замещения поколений родителей их детьми (2,15 – 2,17 рождения на одну женщину). Однако он выше аналогичного показателя по Северо-Западному федеральному округу – 1,41, но ниже уровня по Российской Федерации – 1,54. Это является свидетельством того, что увеличение показателя рождаемости в последние годы еще не привело к истинным изменениям в демографическом поведении населения Новгородской области.

Остающийся низким уровень рождаемости объясняется комплексом медицинских, социальных и экономических факторов: реакцией населения на снижение уровня и качества жизни; формированием и развитием у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных не с ухудшением, а с изменением в стиле, образе жизни и общеевропейской тенденцией ориентации семьи на малодетность; невысоким уровнем репродуктивного здоровья молодежи, вступающем в фертильный возраст. Низкие репродуктивные установки молодых людей позволяют сделать неблагоприятный прогноз в отношении рождаемости на ближайшие годы.

Наряду с изменениями репродуктивного поведения семьи и личности происходят изменения структурных параметров – увеличивается вклад в рождаемость старших возрастных когорт. Более точную оценку позволяют дать возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста). Анализ данных 2009 г., по сравнению с 2000 г., показал значительное увеличение показателей во всех возрастных группах репродуктивного периода (15-49 лет), кроме 20-24 лет. Так максимальный рост – в 2,3 раза отмечен в возрасте 35-39 и в 2 раза в возрастах 30-34 и 40-44 года, а в возрасте 25-29 лет коэффициент увеличился в 1,4 раза. Однако в возрастной группе 20-24 года коэффициент уменьшился на 8,3%.

В общей численности новорожденных в 2009 г. доля первенцев составила 54,9% (в 2000 г. – 62,7%), – рост в 1,2 раза, доля вторых детей увеличилась с 27,4% в 2000 г. до 34,5% в 2009 г. – рост в 1,7 раза, доля рождений третьего ребенка увеличилась в 1,5 раза с 6,6% в 2000 г. до 7,8% в 2009 г.

В условиях внутрисемейного регулирования происходит процесс откладывания рождений, что проявляется в повышении среднего возраста матери при рождении первого ребенка. В 2009 г. этот возраст составил 27,1 года (в 2008 г. – 26,8 лет), тогда как в начале 90-х – 22,5 года. Следует отметить, что такое значение среднего возраста матери в Новгородской области соответствует значению в других областях СЗФО (от 27,2 до 27,6 лет). Данный показатель является достаточно информативным, отражающим общую тенденцию – сдвиг рождений к более старшим возрастам и показывающим оценку женщиной и семьи современных условий жизни, способствующих или препятствующих рождению очередного второго или третьего ребенка.

В то же время неблагоприятной тенденцией является рост рождаемости в возрастах 15-17 лет – в 1,5 раза и 18-19 лет – в 1,3 раза, что свидетельствует о возникновении серьезной социальной и медицинской проблемы, связанной с ранней беременностью и ранними родами, которые являются основными факторами риска рождения нездоровых детей и увеличением гинекологических заболеваний у женщин этих возрастных групп.

На уровень рождаемости влияет такой социальный фактор, как брачно-семейные отношения. Коэффициент брачности (число браков на 1000 населения) увеличился на 43,3% (с 6,0‰ до 8,7‰ за 2000-2009 гг.), в то же время за этот период отмечен и рост коэффициента разводимости с 4,0 до 5,3 на 1000 населения.

Еще одной важнейшей причиной откладывания рождения детей (прежде всего первого ребенка) является поздняя регистрация брака, что сопровождается распространением гражданских браков. Доля зарегистрированных браков в 2009 г. в возрасте до 25 лет у мужчин уменьшилась до 32,6% (2000 г. – 45,0%), у женщин также уменьшилась до 46,4% (2000 г. – 59,7%). В то же время отмечен рост числа браков в более старших возрастных группах: 25-34 лет – у мужчин увеличение до 43,1%, у женщин – до 35,2% (2000 г. – 34,2% и 23,5% соответственно); 35 лет и старше у мужчин с 20,5% в 2000 г.до 24,3% в 2009 г., у женщин – с 16,8% до 18,4%.

Характерной современной особенностью является рост внебрачной рождаемости, что свидетельствует об уменьшении ценности полной семьи с несколькими детьми и о росте ценности вне семейных объединений. В 2009 г. удельный вес среди всех родившихся внебрачных рождений составил 29,9% и увеличился в 2,1 раза по сравнению с 1991 г. Среди внебрачных рождений высоким остается уровень рождаемости у несовершеннолетних. В 2009 г. у матерей моложе 18 лет 67,2% детей рождены вне брака (2000 г. – 63,9%). Большое число разводов, рост рождений без брака, высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте обусловливают рост удельного веса неполных семей со специфическими проблемами воспитания детей.

В связи с тем, что все большая доля рождений будет происходить у женщин старше 30 лет, все большую актуальность приобретает задача сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, поскольку с возрастом нарастает патология, осложняющая роды. Вследствие широкой распространенности абортов с возрастом повышается вероятность бесплодия: около 10% супружеских пар Новгородской области страдают бесплодием [6].

В последнее десятилетие роды и послеродовый период все чаще осложняются заболеваниями матерей. Доля нормальных родов в 2009 г. составила 41,5%. Высокой остается частота осложнений в родах и послеродовом периоде. Наиболее часто беременность и роды осложняются анемией – 17,6%.

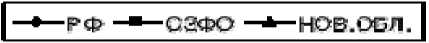

Смертность и продолжительность жизни. Депопуляция в Новгородской области, как и в России в целом обусловлена не только низкой рождаемостью, но и высокой смертностью населения (рис. 2). На протяжении 20 лет смертность превышала не только российский уровень, но и показатель по Северо-Западному федеральному округу. Новгородская область в 2009 г. перемести- лась с третьего на второе место в Российской Федерации по уровню смертности после Псковской области (20,9‰ – 2009 г.), оставив позади себя Тверскую область (20,0‰ – 2009 г.).

За увеличением до максимального уровня общей смертности до 23,5‰ в 2003 г. последовало уменьшение до 20,1‰ в 2007 г., то есть возврат к отметке 1994 г. (20,3‰). В 2008 г. возобновился подъем данного показателя, как в Новгородской области, так и в СЗФО (соответственно с 20,1 до 20,9‰ и с 15,6 до 15,7‰). Однако в 2009 г. вновь отмечено снижение показателя во всех изучаемых регионах Новгородская область – 20,5; СЗФО – 15,2; Российская Федерация – 14,2 случая на 1000 населения.

—*—РФ —■—ОЗФО —*—ИОВ.ОБЛ.

Рис. 2. Динамика показателя смертности в регионах Российской Федерации ( на 1000 населения)

В 2010 г. в Новгородской области умерло 12751 человек, это самая низкая абсолютная величина с 1997 г. По сравнению с прошлым годом (2009 г.) отмечено сокращение абсолютного числа умерших на 386 человек и уровня смертности на 2,5% (2010 г. – 20,0‰; 2009 г. – 20,5‰) [4].

Как и в России в целом, в Новгородской области общие тенденции в динамике смертности населения усугубляются сверхсмертностью лиц трудоспособного возраста. Начиная с 2003 г. отмечено снижение показателя с 1212,6 до 1039,5 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста, в 2008 г. – на 14,3%. Несмотря на это, уровни смертности и мужчин и женщин Новгородской области остаются высокими. Подавляющее большинство умерших в трудоспособном возрасте – мужчины (79,6%). Уровень смертности мужчин в 4 раза превышает смертность женщин и в 2,4 раза выше аналогичного показателя в европейских странах.

Смертность от всех ведущих причин в Новгородской области выше, чем в Северо-Западном Федеральном округе и Российской Федерации в целом.

Основную картину смертности населения Новгородской области, как и в целом в Российской Федерации, формируют шесть наиболее распространенных причин, на которые приходится более 93% всех случаев смерти.

Cамой распространенной причиной смерти являются болезни системы кровообращения. В динамике уровня смертности в Новгородской области от болезней системы кровообращения можно выделить два периода: 1995-2003 гг. – увеличение и 2003-2007 гг. – снижение, но в 2008 г. отмечается увеличение и в 2009 г. вновь снижение до 1235,8 случаев на 100 тыс. населения. Ежегодно удельный вес болезней системы кровообращения составляет около 70,0% среди всех причин смертности женщин и 52,2% – мужчин. Такое соотношение можно объяснить тем, что средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин, причем представители старшей возрастной группы более всего подвержены заболеваниям системы кровообращения. Основными заболеваниями, приводящими к смерти, являются ишемическая болезнь сердца – 616,7 и цереброваскулярные болезни – 371,78 случаев на 100 000 населения (2008 г.), на долю которых приходится 73,2% всех случаев смерти от данного класса заболеваний.

Изменение смертности от данной причины среди трудоспособного населения имеет те же тенденции, что смертность всего населения. В Новгородской области до 2003 г. уровень смертности от болезней системы кровообращения постепенно увеличивался (с 225,7 в 1997 г. до 482,7 случая на 100 тыс. населения в 2005 г.), затем началось снижение до 370,3 в 2008 г. Удельный вес смертности от болезней системы кровообращения составил 35,6% в общей смертности населения трудоспособного возраста. Смертность мужчин трудоспособного возраста от данной причины в 4,4 раза выше, чем среди женщин.

В Новгородской области в отличие от Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа до 2008 г. отмечалась деформация структуры причин смертности, заключающаяся в том, что на втором месте находятся не злокачественные новообразования, а класс «внешние причины заболеваемости и смертности». В 2009 г. злокачественные новообразования поднялись на второе место – 233,3 на 100 тыс. населения, а внешние причины заболеваемости и смертности опустились на третье – 225,0 на 100 тыс. населения.

Динамика смертности от злокачественных новообразований в Новгородской области отмечена большими колебаниями уровня смертности. В то же время на территории Российской Федерации на протяжении всего периода измерений наблюдается устойчивая тенденция снижения данного показателя. Ведущими заболеваниями, приводящими к смерти являются: злокачественные новообразования органов пищеварения – 92,0 случаев, органов дыхания и грудной клетки – 48,2 случаев, молочной железы у женщин – 30,0 случаев на 100 000 населения соответствующего пола (2008 г.), доля этих заболеваний среди всех злокачественных новообразований составляет 73,8%.

Смертность от данной причины населения трудоспособного возраста в 2,3 раза меньше, чем среди всего населения области и удельный вес злокачественных новообразований среди всех причин смертности населения данной группы практически не изменился и составил 12,0%.

Начиная с 1991 г., уровень смертности от внешних причин в области был всегда выше, чем в РФ и СЗФО и хотя с 2003 г. отмечено снижение показателя в 1,4 раза (с 338,1 до 249,5 случая на 100 тыс. населения), показатель остается высоким. Смертность от внешних причин определяется транспортными несчастными случаями – 45,6; нападениями – 21,7; преднамеренными самоповреж-дениями – 39,1; случайными отравлениями и воздействиями алкоголем 33,4 случаев на 100 тыс. населения (2008 г.), на долю которых приходится 56,1%.

Особенностью данной смертности является значительное превышение смертности мужчин над женской смертностью – в 4,2 раза.

Доля внешних причин составляла 30,2% от всех случаев смерти в трудоспособном возрасте, что в 2,5 раза больше, чем среди населения в целом (12%).

Последующие ранговые места причин смертности занимают заболевания, которые достаточно редко анализируются как причины смерти. На четвертом месте на протяжении последних лет находятся болезни органов пищеварения. Смертность от этой причины имеет ярко выраженную тенденцию к росту во всех исследуемых регионах в отличие от тенденций снижения уровней смертности от заболеваний, занимающих первые три ранговых места. Однако интенсивность роста не одинакова. С 1991 по 2009 гг. показатель смертности увеличился в 3,5 раза в Новгородской области, в 2,0 – в СЗФО и в 2,1 раза в Российской Федерации в целом.

Болезни органов дыхания занимают стабильное пятое место, но в отличие от болезней органов пищеварения, однозначной динамики нет. До 2002 г. показатель ежегодно менялся, но с 2002 г. началось снижение показателя – с 85,2 до 60,6 на 100 тыс. населения в 2007 г., однако в 2008 г. и 2009 г. наблюдается рост данной причины смерти – 73,1 на 100 тыс. населения (2009 г.).

Как причина смерти некоторые инфекционные и паразитарные болезни, занимая шестое место, также не имеют однозначной тенденции динамики. С 2007 г. во всех исследуемых регионах четкое снижение показателя – в Новгородской области с 35,1 до 24,6 на 100 тыс. населения.

Одной из важнейших составляющих общей смертности населения является младенческая смертность. За период с 1990 по 2007 гг. этот показатель соответственно снизился с 18,3 до 8,0‰. Однако в 2008 г. показатель увеличился на 21,3% и составил 9,7 случая на 1000 родившихся живыми, что выше, чем по СЗФО – 6,7‰ и России – 8,5‰, но не превышает предельно допустимое значение, установленное Европейским Бюро Всемирной организации здравоохранения – 10 смертей на 1000 живорожденных. В 2009 г. показатель вновь снизился до 7,7‰ (уменьшение на 20,6%).

Среди причин младенческой смертности первое место (48,2%) занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде; второе – 21,1% – врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения; третье – 18,5% – болезни органов дыхания. Структура младенческой смертности в Новгородской области стабильна на протяжении последних лет и характерна для всей страны в целом.

Ожидаемая продолжительность жизни населения (ОПЖН) является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах. В Новгородской области уровень ОПЖН в течение всего исследуемого периода был ниже, чем в РФ и СЗФО. С 2000 г. показатель имел выраженную тенденцию к снижению, достигнув минимальных уровней в 2003 г.(60,8, в том числе у мужчин – 53,8, у женщин – 69,64; колоссальный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин – 15,7 лет), что связано с максимальными уровнями смертности. Снижение смертности, начавшееся с 2004 г., привело и к росту ОПЖН, который в 2009 г. составил 64,5; у мужчин – 57,7, у женщин – 71,8, разрыв – 14,1 лет. Даже при увеличении показателя, ОПЖН в Новгородской области остается на 4,2 года ниже, чем в РФ и на 3,7 года в СЗФО.

Следует отметить, что Новгородская область относится к регионам России (автономные округа Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), где отмечен самый низкий показатель продолжительности жизни мужчин и громадный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин – 14,1 года.

Таким образом, медико-демографические процессы Новгородской области, с одной стороны, отражают общероссийские тенденции, с другой, – имеют свои особенности, обусловленные социально-экономическими условиями жизни.

Значительное повышение рождаемости – непременное условие сокращения убыли населения и выхода Новгородской области из демографического кризиса.

Рождение первого ребенка не решает проблемы воспроизводства населения, обеспечения положительной демографической динамики. Поэтому нужна ориентация в первую очередь на стимулирование рождения 2 и 3 детей. В то же время нужно всемерно стимулировать рождение первых детей с существенным усилением социальных гарантий семьям при рождении второго и третьего ребенка. Кроме того, необходима реализация мер идеологического, воспитательного, информационного характера, направленных на формирование потребности в таком числе детей. Все это должно способствовать повышению рождаемости до 2,2-2,5 ребенка в среднем на одну женщину фертильного возраста, что и обеспечит воспроизводство населения.

Для реализации этих задач необходимо сохранение и улучшение репродуктивного здоровья, как женщин, так и мужчин.

Уровень смертности может быть успешно снижен при условии реализации профилактических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия наиболее распространенных факторов риска смертности населения. Понятно, что определить и выявить все факторы и их роль в развитии состояний, обусловивших наступление смерти, достаточно сложно и требует длительных и углубленных клинических, социологических, статистических исследований, основанных на принципах доказательной медицины.

Проблемы смертности как основного показателя общественного здоровья становятся все более не только демографической проблемой, но прежде всего и медицинской – распространение заболеваний, являющихся ведущими причинами смерти и их предупреждение, ранняя диагностика, лечение в соответствии с современными технологиями; экономической – общество несет колоссальные материальные потери в связи с высочайшими уровнями смерти мужчин и наметившийся рост в женской популяции в трудоспособных возрастах; статистической – необходимо для повы- шения достоверности совершенствовать учет, сбор информации о причинах смерти, так как все больше возникают подозрения о «перетекаемости» одних причин смерти в другие; и наконец, нравственной – необходимо проведение огромной воспитательной работы по повышению ценностной ориентации каждого члена общества на самосохранительное поведение во всех сферах жизни.

Как показал анализ ситуации, в настоящее время разработаны и действуют несколько федеральных и региональных целевых программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья. Тем не менее, изучение причин высокой смертности населения Новгородской области и основных факторов риска смертности показал, что существующие меры не являются достаточными. Необходимо продолжение и совершенствование имеющихся мероприятий, а также разработка новых.

В решении задачи снижения смертности, прежде всего трудоспособного населения, большую роль играет совершенствование системы оказания медицинской помощи при заболеваниях, которые вносят наибольший вклад в смертность.

Для реализации двух основополагающих программ «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации и «Комплексной программой развития здравоохранения Новгородской области на 2007-2011 гг.» потребуется концентрация усилий всех органов государственной власти, общественных организаций, системы здравоохранения, каждого жителя Новгородской области.

*****

-

1. Антонов А.И. Институциональный кризис семьи и возможности его преодоления в России (часть 1) // Демографические исследования, № 11. Дата публикации 27.03.2011.

-

2. Белобородов И.И. Демографическая политика в Российской Федерации // Демография.ру.

-

3. Борисов В.А. Демографическая ситуация в современной России // Демографические исследования, №1. Дата публикации 01.12.2005

-

4. Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новгородской области в 2010 году» // Великий Новгород, 2011.

-

5. Демографический ежегодник Новгородской области 2010: Статистический сборник / Новго-родстат. – В.Н. – 2010.

-

6. Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. http://www.perepis-2010.ru/resnlts of the census/resnlts-inform.php.

-

7. Медик В.А. Роль здравоохранения в реализации концепции демографической политики на региональном уровне//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2009, № 2.

-

8. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-ый пересмотр: В 3 т. Женева: ВОЗ,1995. Т.1, ч. 1-2.

-

9. Статистический ежегодник Новгородской области. 2010: Статистический сборник / Новгород-стат.– В.Н. – 2010.

Дата публикации 23.12.2010.

Список литературы Анализ медико-демографической ситуации: региональные особенности и тенденции на примере Новгородской области

- Антонов А.И. Институциональный кризис семьи и возможности его преодоления в России (часть 1) // Демографические исследования, № 11. Дата публикации 27.03.2011. http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=1882.

- Белобородов И.И. Демографическая политика в Российской Федерации // Демография.ру. Дата публикации 23.12.2010. http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=5&idArt=1825.

- Борисов В.А. Демографическая ситуация в современной России // Демографические исследования, №1. Дата публикации 01.12.2005 http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=76.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новгородской области в 2010 году» // Великий Новгород, 2011.

- Демографический ежегодник Новгородской области 2010: Статистический сборник / Новгородстат. - В.Н. - 2010.

- Информационные материалы о предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. http://www.perepis-2010.ru/resnlts of the census/resnlts-inform.php.

- Медик В.А. Роль здравоохранения в реализации концепции демографической политики на региональном уровне//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2009, № 2. EDN: KVRMBD

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-ый пересмотр: В 3 т. Женева: ВОЗ,1995. Т.1, ч. 1-2.

- Статистический ежегодник Новгородской области. 2010: Статистический сборник / Новгородстат.- В.Н. - 2010.