Анализ мелиоративного состояния земель, используемых под агроценозы

Автор: Талиби С.М., Гулиева Б.Т.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы по изучению взаимосвязи между степенем засоленности почвы и продуктивностью растений, и проведен анализ мелиоративного состояния выбранного экспериментального участка на примере Нефтчалинского района Сальянской степи. В результате проведенных исследований установлено, что почвы объекта исследования по содержанию солей слабо и умеренно засоленные и солонцеватые. Путем проведения определенных мелиоративных мероприятий возможно достичь снижения количества солей почвах и поднятию их плодородия.

Сальянская степь, агроценоз, мелиорация, засоленные почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14133946

IDR: 14133946 | УДК: 631.6 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/29

Текст научной статьи Анализ мелиоративного состояния земель, используемых под агроценозы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.6

В настоящее время проведенная в Азербайджане земельная реформа, является одной из важных задач включающей изучение, учёт, оценку земельных ресурсов страны. В этой связи большое значение имеет промывка засоленных почв, улучшение физических и химических свойств почв и направление их на восстановление плодородия. Применение севооборотов, систем удобрения, разработка проектов освоения территории и мелиорации земель, а также подбор сельскохозяйственной техники и видов растений опирается на знаниях о почве [1, 3].

В целом почвы низменности плодородны и пригодны для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Результаты многолетних научно-исследовательских работ показывают, что картографирование почв по степени засоления и солончаковости, а также правильное размещение сельскохозяйственных культур с учетом засоленности почв имеют большое значение.

В условиях аграрных реформ главная задача, стоящая перед мелиораторами, это дальнейшее развитие земледелия на орошаемых землях и постоянное повышение урожайности сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях. что возможно на землях с принципиально улучшенным мелиоративным состоянием [5].

Объект и методика исследований

Исследования проводились в 2022-2024 гг на территории фермерского хозяйства «Ватан», расположенного на территории ПМК-31 Нефтчалинского района, общей площадью 2,0 га, под посевами хлопчатника и зерновых культур (вблизи бетонного оросительного канала). Образцы почвы отбирались в двух характерных точках, каждая слоем 1,0 м, через каждые 25 см, координаты которых определялись с помощью GPS. В ходе исследования за вегетационный период, проводились фенологические наблюдения за растениями. Все почвенные анализы проводились в лабораторных условиях по общепринятым методикам.

Рисунок 1. Общий вид расположения ключевого участка

Анализ и обсуждение

Нефтчалинский район расположен на юго-востоке Азербайджанской Республики, в месте впадения реки Куры в Каспийское море, на древнем караванном пути, на востоке Кура-Аразской низменности. С востока омывается Каспийским морем. Территория представлена аллювиальными отложениями рек и морских отложений IV периода Кайнозоя. Рельеф местности равнинный и возвышается от -26 м до 200 м над уровнем моря. Площадь района составляет 1451,7 км², население – 88 846 человек. В районе по административнотерриториальному округу функционирует 18 предствительных пунктов и 17 муниципалитетов. На севере район граничит с Ширванским Государственным заповедником, на юге – с Гызылагаджским Государственным природным заповедником. Климат полупустынный и сухостепной с жарким сухим летом. Средняя температура воздуха 14,6ºС, средняя температура самого жар-кого месяца 26,2-26,4ºС (июль-август), самого холодного месяца 2,2-4,0ºС (январь-февраль). Среднемноголетнее количество осадков 187-309 мм, а относительная увлажненность 62-81% [8].

Годовая величина испаряемости в Сальянской степи составляет 940 мм. Максимальное испарение с поверхности земли наблюдается в июле и августе. Наибольшее количество осадков выпадает в ноябре, октябре и декабре, а наименьшее — в июле, июне и августе [8].

Растительность равнины исана многими авторами [1-9].

Широко распространены галофиты, ксерофиты, эфемеры и влаголюбивые растения. Ведущую роль в растительном покрове района играют галофиты, преимущественно солелюбивые или солеустойчивые. Они сохраняются в течение всего вегетационного периода на целинных землях и почвах оставленных под пар. Многие галофиты (виды сиркана, солянки, томарикс) – засухоустойчивые и солеустойчивые кормовые растения полупустынных пастбищ.

Сальянская равнина в основном представлена сероземно-луговыми, луговосероземными, лугово-болотными, солончаками и песками и по гранулометрическому составу характеризуются глинистыми, суглинистыми и супесчаными фракциями. Количество гумуса колеблется 1,2-2,8%, постепенно по-нижаясь к нижним горизонтам [6].

Реакция среды рН орошаемых сероземно-луговых почв объекта исследований указывает на щелочную среду, составляя в пахотном слое (0-25 см) 8,0, понижаясь на 25-50 см слое до 7,4-7,6. СаСО 3 также подвергается изменению с увеличением глубины от 20,14 до 23,14%, оцениваясь средне карбонатными [7].

По гранулометрическому составу сероземно-луговые почвы средне суглинистые, с содержанием физической глины 47,60-47,84%. В комплексе поглощенных оснований преимущественно доминирует Са (69-75%), Мg несколько ниже (21-24%), а показатели Nа составляют 1,11-1,17% от суммы, в верхнем слое (0-25 см) соответствуя 3,99% — несолонцеватые, а с увеличением глубины 25-50 см достигает до 6,61% — слабо солонцеватые. Сумма поглощенных оснований в ком-плексе 27,79-28,79 мг/экв. и оцениваются удовлетворительным. Чем толще почвенный слой, тем выше его плодородие. То есть, при глубоком пахотном горизонте в почве накапливается больше влаги и питательных веществ, что способствует нормальному развитию растений и получению высоких урожаев. Углубление посевного горизонта не всегда одинаково эффективно. Например, глубокая вспашка, которая считается эффективной на почвах с толстым плодородным слоем, может быть вредной на почвах с тонким плодородным слоем. Поскольку в этом случае, при выносе на поверхность менее плодородного подпахотного слоя, плодородие посевного горизонта снижается [3].

Учитывая, что 80% сельскохозяйственной продукции в Азербайджане производится на орошаемых землях, ожидается, что сельское хозяйство столкнется с серьезными проблемами, если не будут приняты адекватные меры. Основная цель — это изучение результатов исследований, проведенных по улучшению мелиоративного состояния орошаемых сероземно-луговых почв Сальянской равнины, и разработка на их основе системы комплексных агромелиоративных мероприятий. Цель исследования – изучение влияния минерального состава почв Сальянской равнины и оросительной воды на продуктивность сельскохозяйственных культур, определение минерального состава и типа почв, оросительных и дренажных вод района. Уровень грунтовых вод на территории района залегает на разной глубине в зависимости от рельефа. Уровень грунтовых вод у земной поверхности залегает в мае-июне. Многолетние исследования показали, что продуктивность сельскохозяйственных культур, плодородие почв и водно-физические свойства зависят от их минерального состава. Поэтому изучение изменений минерального состава почв и оросительных вод на орошаемых землях Сальянской равнины имеет практическое значение. Известно, что на землях, где расположена исследуемая территория, без орошения невозможно получить урожай любого растения [4].

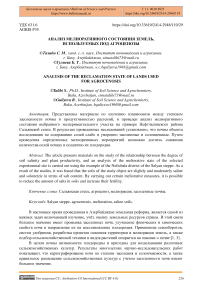

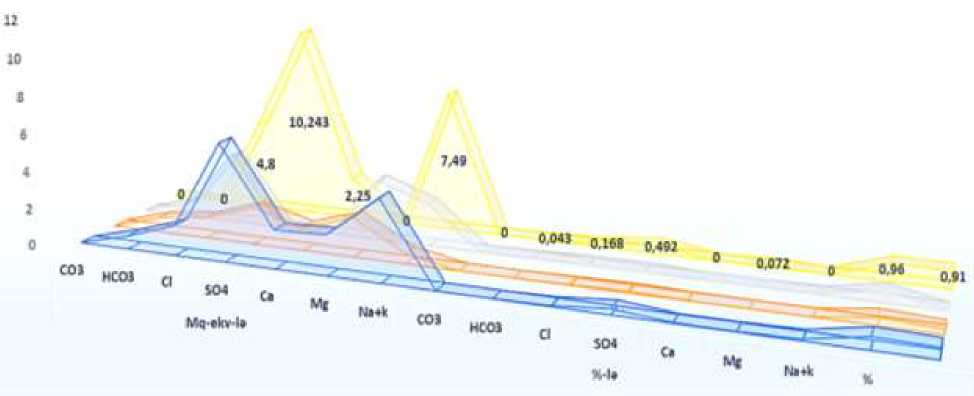

Данные анализа земель, используемых под агроценозы Сальянской равнины, позин на Рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты полной водной вытяжки сероземно-луговых почв Сальянской степи

Из Таблицы ниже видно, что максимальное количество солей в почвах исследуемой территории наблюдается ниже слоя 0-25 см. Ион СО3 отмечен не во всех разрезах. Преобладающим по сравнению с другими анионами был ион SO4-, его количество в слое 0100 см на этих разрезах составляло 0,144-0,528%. Второе место в анионном составе занимает ион HCO2-. Его содержание в слое 0-100 см составило 0,031-0,049%. Количество иона Cl в слое 0–100 см составило 0,039–0,455%.

Первое место в катионном составе занимает ион Na+K (по разности). Его содержание в слое 0–100 см варьировало в пределах 0,0012–0,192%. Второе место в катионном составе занимает ион Ca2. Его содержание в слое почвы 0-100 см составило 0,025-0,06%. Третье место в катионном составе занимает ион Mg. Его содержание в слое 0–100 см составило 0,024–0,087%. Содержание солей в слое 0–100 см варьировало от 0,24 до 1,31%, а значение pH на этих участках – от 7,68 до 8,05. В пересчёте на сухое вещество оно варьировало от 0,39 до 1,39%. Содержание гумуса в верхних слоях (0–50 см) варьировало от 2,86 до 2,45%, а в слое 50–100 см – от 2,11 до 0,55%.

Исследования показывают, что количество солей в почвах колеблется в пределах 0,39– 1,39% по профилю, а тип солей на данной территории — сульфатно-хлоридный (Таблица).

Таблица

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОЛЕЙ В ПОЧВЕ

НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ НЕФТЧАЛИНСКОГО РАЙОНА, 2024 г.

|

Vo Я |

Mг-экв/% |

'2 s S й s о |

||||||

|

HCO 3 |

Cl |

SO 4 |

Ca |

Mg |

NA+K |

|||

|

Р-1 |

||||||||

|

0-25 |

0,7/0,043 |

1.6/0,056 |

6,246/0,3 |

2,05/0,041 |

2,15/0,024 |

4,34/0,099 |

0,64 |

0,56 |

|

25-50 |

0,8/0,049 |

1,1/0,039 |

1,999/0,096 |

1,25/0,025 |

2,1/0,025 |

0,55/0,012 |

0,39 |

0,24 |

|

50-75 |

0,7/0,043 |

3,8/0,133 |

2,998/0,144 |

2,0/0,04 |

3,25/0,039 |

2,25/0,051 |

0,58 |

0,45 |

|

75-100 |

0,7/0,043 |

4,8/0,168 |

10,243/0,492 |

2.25/0,045 |

6,0/0,072 |

7,49/0,172 |

0,96 |

0,91 |

|

Р - 2 |

||||||||

|

0-25 |

0,8/0,049 |

1,2/0,042 |

4,407/0,216 |

2,0/0,04 |

2,8/0,033 |

1,61/0,037 |

0,50 |

0,42 |

|

25-50 |

0,6/0,037 |

3,3/0,455 |

10,993/0,528 |

3,0/0,06 |

3,5/0,042 |

8,39/0,192 |

1,39 |

1,31 |

|

50-75 |

0,5/0,031 |

3,2/0,112 |

7,745/0,372 |

1,75/0,035 |

5,5/0,066 |

4,2/0,096 |

0,78 |

0,71 |

|

75-100 |

0,7/0,043 |

2,9/0,102 |

7,0995/0,384 |

2,5/0,05 |

7,25/0,087 |

1,84/0,042 |

0,74 |

0,70 |

Вывод

По результатам исследований, сухой остаток в почвах опытного участка варьировал в пределах 0,39–1,39%, количество солей в почве – 0,24–1,31%, pH – 7,68–8,05. Почвы относятся к слабо- и среднезасоленным и засоленным. После уборки зерновых культур необходимо провести вспашку этих участков, внести органические и минеральные удобрения под пахотный слой, провести мелиоративные мероприятия, а также строительство временных дрен и водопропускных сооружений на среднезасоленных и засоленных участках и организовать их отвод в постоянные дрены, что в свою очередь поспособствует снижению степени засоленности почв, уровня грунтовых вод и минерализации почв на этих участках.