Анализ методов и средств технической диагностики

Автор: Цыплов Е.А., Хайитов Х.О., Новиков В.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 3 (43), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены основные моменты технической диагностики оборудований в области энергетики. Также в данной статье проводится анализ классификации средств контроля.

Анализ, методы, техническая диагностика, мнк

Короткий адрес: https://sciup.org/140287731

IDR: 140287731 | УДК: 629

Текст научной статьи Анализ методов и средств технической диагностики

Сегодня экономическая обстановка, сложившаяся в области энергетики, заставляет применять меры, которые сконцентрированы на увеличении срока эксплуатации разнообразного оборудования.

Вводя высокоэффективные методы инструментального контроля и технической диагностики, решается главная задача по анализу технической составляющей оборудования в области электрических сетей.

Техническая диагностика представляет с собой комплекс мероприятий, позволяющих изучить и анализировать признаки поломки оборудования. Определять методы, с помощью которых создается заключение о неисправности оборудования или же его дефекте. Данная диагностика, даёт возможность проверить состояние оборудования. Также позволяет провести анализ внутренних причини найти дефекта.

Ключевой целью технического анализа является обнаружение технического состояния системы, в условиях ограниченной информации. Сложность в диагностике проявляется ещё в том, что существует разнообразные технические системы, у которых абсолютно разные структуры и техническое применение, следовательно, к каждой системе необходим индивидуальных подход в технической диагностике. [2]

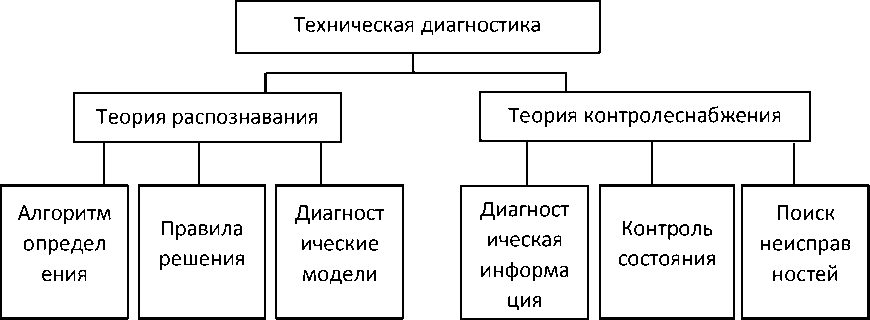

Условная структура диагностики технического оборудования показана на рис. 1

Которая в свою очередь характеризуется как:

-

1. Теорией распознавания

-

a. Алгоритм определения

-

b. Правила решения

-

c. Диагностические модели

-

2. Теорией контролеспособности

-

a. Диагностическая информация

-

b. Контроль состояния

-

c. Поиск неисправностей

Теорией распознавания включает в себя алгоритм определения, который применим к задаче по диагностике. Алгоритм определения в технической диагностике оборудования, зачастую базируется на моделях диагностики, которые устанавливают связь между техническим состояние модели и диагностических сигналов в пространстве.

Теорией контролеспособности представляет с собой свойства изделий, представлять верную оценку и технического состояние для изначального обнаружения брака. Главной задачей данной теории является исследование средств и подходов для получения информации в процессе диагностики оборудования. [3]

При выборе вида технического диагностирования оборудования, необходимо руководствоваться следующими условиями:

-

1. Задачей объекта (сфера его применения, правил использования и эксплуатации и т.д.)

-

2. Сложность объекта (сложности в конструкции оборудования, параметры и т.д.)

-

3. Экономическая целесообразность

-

4. Уровень опасности аварийной ситуации в случаи отказа объекта

Состояние системы над которой проводится техническая диагностика описывается комплексом параметров, которые называются параметрами диагностики. При их выборе, необходимо руководствуется теми, которые удовлетворяют условиям правдивости и избытком информации о состоянии системы в различных условиях использования.

Обычно применяют некоторое количество параметров диагностики одновременною, таких как (мощность, напряжение, ток и т.д.), сопровождающие процессы (уровень шума, степень вибрации, уровень температуры и т.д.), геометрические величины (зазоры, люфты, биение и т.д.).

Количество параметров, которые будут умерятся напрямую зависят от типа прибора, и уровня развития диагностических методов.

К примеру, число измерений силового трансформатора равна достигает 38 раз, масляные включения 29 раз, элегазовые включения 25 раз и т.д.

Параметры диагностики должны быть иметь следующие свойства:

-

1. Чувствительность

-

2. Широта изменения

-

3. Однозначность

-

4. Стабильность

-

5. Информативность

-

6. Периодичность регистрации

-

7. Доступность и удобство измерения.

Чувствительность диагностического параметра представляет с собой уровень перемен параметров диагностики при изменении действующих параметров, соответственно, чем значение величин больше, тем правильнее параметры диагностики к изменениям действующих параметров. [1]

Однозначность диагностического параметра представляет с собой однообразное повышение или снижение зависимости его от действующих параметров интервала от начала до придела, иными словами, каждому параметру советует одно-единственное значение действующего параметра.

Стабильность определяет вероятное значение отличий диагностических параметров от своего усредненного значения при постоянных замерах в меняющихся условиях. [2]

Широта изменения — интервал изменения диагностического параметра, который соответствует установленной мере перемены функциональных параметров, иными словами, увеличивая диапазон изменения диагностического параметра, увеличивается и его информативность.

Информативность представляет с собой характеристику диагностического параметра, которая при отсутствии или переизбытке уменьшает эффективные показатели процесса диагностики. [3]

Периодичность диагностического параметра регистрируют для определения работоспособности оборудования, при этом за основу берётся требования технической эксплуатации и инструкций заводаизготовителя .

Простота и комфорт измерения диагностического параметра находится в полном взаимодействии от устройства объекта диагностирования и диагностического средства

Диагностические параметры бывают трёх основных типов:

-

1. Параметры справочного вида, показывающие объектные свойства;

-

2. Параметры, показывающие нынешнюю техническую характеристику компонентов объекта;

-

3. Параметры, показывающие вводные некоторых параметров.

Нынешнюю диагностику электрооборудования подразделяют на на три основных направления:

-

1. Диагностика параметров

-

2. Диагностика неисправностей

-

3. Превентивная диагностика.

Следовательно, по результату диагностики можно сделать выводы о:

-

1. Состояния диагностируемого оборудования (проводится оценка оборудования)

-

2. Обнаружение видов дефектом, их масштаб, место и т.д., что является основанием для принятия решения о дальнейшей эксплуатации оборудовании или о полной замене оборудования;

-

3. Мониторинг сроков дальнейшей эксплуатации — анализ остаточного ресурса работы электрооборудования.

По общей классификации, все методы диагностики электрооборудования делятся на две основные группы, которые называются методами контроля: метод неразрушающего контроля и метод разрушающего контроля.

Под методами неразрушающего контроля (МНК) — подразумевается контроль материалов, который не требует разрушения образцов материала.

Следовательно, под методом разрушающего контроля — подразумевается контроля материалов, который требует разрушения образцов материала

Все методы неразрушающего контроля в свою очередь также делятся на методы, которые зависят от принципов работы. Ниже приведены главные МНК, в соответствии ГОСТ 18353–79, самые часто используемые для электротехнического оборудования:

-

1. магнитный,

-

2. электрический

-

3. вихретоковый

-

4. радиоволновой

-

5. тепловой

-

6. оптический

-

7. радиационный

-

8. акустический

-

9. проникающими веществами

Внутри каждого вида методы также группируются по специальным признакам. Далее дадим каждому из метода МНК точные определения, применяя нормативные документы.

Магнитные методы контроля, в соответствии с ГОСТ 24450–80, основаны на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых изделий.

Электрические методы контроля, в соответствии с ГОСТ 25315–82, основаны на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контрольным объектом, или поля, возникающего в контрольном объекте в результате внешнего воздействия.

В соответствии с ГОСТ 24289–80, вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля этим полем.

Радиоволновой метод контроля — метод неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного излучения радиоволнового диапазона с объектом контроля (ГОСТ 25313–82).

Тепловые методы контроля, в соответствии с ГОСТ 53689–2009, основаны на регистрации тепловых или температурных полей объекта контроля.

Визуально-оптические методы контроля, в соответствии с ГОСТ 24521–80, основаны на взаимодействии оптического излучения с объектом контроля.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций Радиационные методы контроля основаны на регистрации и анализе проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом (ГОСТ 18353–79).

Акустические методы контроля основаны на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля (ГОСТ 23829–85).

Капиллярные методы контроля, в соответствии с ГОСТ 24521–80, основаны на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объектов контроля и регистрации образующихся индикаторных следов визуальным способом или с помощью преобразователя.

Список литературы Анализ методов и средств технической диагностики

- Боков Г.С. Техническое перевооружение российских электрических сетей // Новости электротехники. 2002. № 2 (14). C. 10-14.

- Милов В.Р., Шалашов И.В., Крюков О.В. Процедуры прогнозирования и принятия решений системе технического обслуживания и ремонта//Автоматизация в промышленности. 2010. №8. С. 47-49.

- Серебряков А.В., Крюков О.В. Универсальная система мониторинга электродвигателей газоперекачивающих агрегатов//Изв. вузов: Электромеханика. 2016. №4 (546). С. 74-81.