АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ ПО СОСТАВУ ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Автор: Л. В. Новиков, А. Г. Кузьмин, Ю. А. Титов

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Математические методы и моделирование в приборостроении

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Предлагается метод экспресс-прогноза состояния земной коры (в том числе прогноза землетрясений и извержений вулканов) по составу и интенсивности газов, регистрируемых в местах разломов земной поверхности. Метод основан на обучении без учителя с использованием большого объема предварительно собранных данных о составе и концентрации газов, выделяемых в зоне разломов земной коры. Состав и концентрация этих газов содержат информацию о процессах, происходящих в глубине Земли, что позволяет с некоторой вероятностью предсказать землетрясения или другие катастрофические события. Собранные данные служат для обучения системы распознавания вновь полученных данных путем формирования системы кластеров, каждый из которых является маркером того или иного процесса в земной коре. Близость в многомерном пространстве новых данных к ядру кластера является вероятностной мерой события, вызвавшего выброс газовой смеси, аналогичной кластеру.

Экспресс-диагностика, кластерный анализ, многомерная плотность вероятности, обработка многомерных данных

Короткий адрес: https://sciup.org/142236954

IDR: 142236954 | УДК: 543.612/ 621/ 684

Текст научной статьи АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ ПО СОСТАВУ ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Газовые смеси, выделяемые из разломов земной коры, как правило, содержат несколько компонентов. Чаще всего встречаются: СО 2 , СН 4 , Не, Н 2 S, Н 2 , N 2 , O 2 и другие в зависимости от места расположения разлома [1]. В многомерном пространстве данных, например, семь компонентов представлены в виде точки в семимерном пространстве. Множество замеров, выполняемых в течение некоторого промежутка времени, образует "облако", которое может состоять из нескольких тысяч точек данных. При этом концентрация каждого компонента в "облаке" и в целом спектр зависят от внутренних процессов, происходящих в земной коре, т.е. содержат информацию о разломе как геологическом объекте. Если эти процессы близки и повторяются, также близки интенсивности выделяемых газов, и в многомерном пространстве каждый из таких процессов образует группу (кластер) близко расположенных точек. В результате длительного наблюдения с использованием различных приборов может быть установлена статистическая связь между спектральным составом газов и внутренними физико-химическими процессами в земной коре. В дальнейшем, используя полученные результаты, по единичным замерам состава газов можно с некоторой вероятностью предсказать характер происходящих в земной коре процессов.

Этот подход может быть положен в основу метода экспресс-прогноза текущего состояния зем- ной коры на основе масс-спектрометрического мониторинга состава газов. Процедура прогнозирования производится в три этапа.

Первый этап:

– наблюдение в течение продолжительного времени с регистрацией спектров газов — формирование обучающей выборки;

– формирование кластеров спектров и установление их связи с физико-химическими процессами в земной коре.

Второй этап:

текущее измерение спектра газов и определение его принадлежности тому или иному кластеру по минимуму расстояния между его центром (цен-троидой) и точкой спектра в многомерном пространстве.

Третий этап:

выводы о вероятности процессов, происходящих в земной коре.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Теория

Для накопления данных о составе и интенсивности газов, выделяемых в разломах земной поверхности, целесообразно проводить параллельные замеры в нескольких разломах в одном геологическом районе в течение длительного промежутка времени с одновременной регистрацией процессов, происходящих в земной коре, с помощью других приборов. Эти данные назовем обучающей группой, т.к. в дальнейшем они необходимы для сопоставления с текущими замерами и принятия решения о возможных последствиях.

В результате одного замера регистрируется несколько компонентов газа, образуя вектор-строку [ xi ,1, xi ,2, ..., xi , j ], где x i,j — интенсивность j- го компонента i- го замера обучающей группы, причем i = 1,2,..., I . Набор из I замеров J регистрируемых компонент газа образует ( I , J ) обучающую матрицу X , столбцы которой обозначим как X j : X = [ X 1 ,..., X p..„ X J ] [2].

После достаточно длительного наблюдения c выполнением одного-двух замеров в сутки обучающая матрица X содержит ряд групп (кластеров), близких по времени измерений. Кластеры отличаются интенсивностью, а иногда и составом газов в зависимости от характера процессов, происходящих в земной коре в момент измерений.

Обозначим через Xk k -й кластер, k = (1, 2, 3, …, K), где K — число кластеров. Кластер представляет собой матрицу из Ik строк (Ik << I ) и J столбцов. Каждая строка матрицы образует в J-мерном пространстве точку, а все строки — "облако" из Ik точек. Центр этого "облака", центроида кластера, имеет координаты в виде средних г г г г значений по столбцам: X = [X1 , X2,...., Xj] и дисперсий °k = Н, а2,..., CTJk].

Идентификация новых замеров

Разбиение обучающих замеров на кластеры и их идентификация с определенным процессом в коре завершает обучение системы обработки данных. Для надежной идентификации новых замеров по обучающим данным число элементов в кластере должно быть как минимум больше трех.

Пусть очередной замер воздуха в разломе — X d = [ x d ,1 , x d ,2 ,..., x d , J ] , где x dj — текущая интенсивность компонента газовой смеси в разломе. Задача состоит в том, чтобы по этому замеру с некоторой вероятностью можно было судить о физико-химических процессах в недрах Земли, для чего оценим расстояние в многомерном пространстве между точкой X d и центроидой k -го кластера X k . Это расстояние в евклидовой метрике определяется как

-. -,X

P k = ( X d - X k )( X d - X k ) , (1)

‘

— символ транспонирования матрицы.

Принадлежность замера X d тому или иному кластеру k 0 определяется по минимуму расстояния ρ k :

P k 0 = "'ni P k ).

Очевидно, что величина ρ k определяет также вероятность определенного процесса, происходящего в момент замера: при pk ^ 0 эта вероятность должна быть равна единице, а при удалении точки X d от центроиды — уменьшаться до нуля. Этим свойством обладает функция плотности вероятности P ( X d ) случайной величины X d со средним значением X k и дисперсией данных, входящих в этот кластер, σ k 2 :

P (X d ) =

_ _/

= W • exp {- 2 ( X d - X k ) K - 1 ( X d - X k )

где K — ковариационная матрица: K =

'!

=E ( X - X ) • ( X - X ) ,

E — символ математиче-

ского ожидания, W — нормирующий множитель. Из условия равенства вероятности P ( X d ) единице при p ^ 0, должно быть W = 1 . Условие принадлежности замера X d кластеру X k имеет вид: P ( X d ) < а , где величина а выбирается методом экспертной оценки.

Метод главных компонент

Однако непосредственное использование приведенных формул для разделения данных на кластеры и расчета величины P сопряжено с ошибками, вызванными наличием большого числа параметров J и корреляционных связей между столбцами матрицы X . Для сжатия данных, сокращения размерности пространства измерений используют ортогональное преобразование данных в пространство главных компонент — метод главных компонент (МГК) [3].

Для перехода в пространство ГК формируется новая матрица, состоящая из всех строк матрицы X и строки X d . Обозначим эту матрицу как X 1 . Тогда в новой системе координат:

A

X 1 = T • P ' + e = ^ t v p ' + e , (4)

j = 1

где p j — собственные функции ковариационной матрицы K. Матрицу T называют матрицей счетов T = [T1, T2,..., TA ], ее размерность — (Ix A); матрицу P называют матрицей нагрузок, ее размерность — (I × A); e — это матрица остатков (шумов) размерности (I x J); векторы-столбцы Tj (j =(1, 2,..., A)) называют главными компонентами (ГК), A — число главных компонент. Величина A значительно меньше числа переменных J. Это означает, что основная информация сосредоточена в нескольких первых ГК. Последняя строка этой матрицы, вектор Td — координаты параметров тестируемого состава воздуха в пространстве ГК: Td = [td,1, td,2, ..., td,a ] .

Из данных в новой системе координат формируются кластеры T k — матрицы из Ik строк ( Ik << I ) и A столбцов. Центроида кластера имеет координаты в виде средних значений по столбцам T k = [ T , T 2 k ,...., T A ] и дисперсий

2 22 2

° k = [ ^ 1 k , ^ 1 k , ..., ° Ak ] .

Свойство разложения по ГК таково, что дисперсия быстро уменьшается уже к четвертой ГК, а столбцы матрицы T k не коррелированы, т.е.

T k (T k У = mn

f o

1 a 2 k

при n ^ m , при n = m .

Учитывая это обстоятельство, в новой системе координат вероятность принадлежности нового замера кластеру k вычисляется по формуле:

там процессам. Затем, используя подходящий алгоритм кластеризации [4], разбивают накопленные данные на кластеры X k , каждый из которых отображает определенный физико-химический процесс в земной коре. Может быть использован другой вариант разбиения накопленных данных на кластеры: сортировка данных по принадлежности к процессу, происходящему в земной коре в момент замера состава выделяемых газов.

На этапе диагностики выполняется следующая последовательность операций:

-

1. Измеряются состав и концентрация диагностируемого источника газа и формируется вектор– строка X d = { xd ,1 , x d _2 ,..., х , , j } .

-

2. Отображение данных матрицы X и замера X d , т.е. матрицы X 1 = [ X ; X d ] , в пространство ГК (4).

-

3. Вычисляется расстояние по формуле (6) и определяется ближайший кластер по минимуму расстояния (2).

-

4. Определяется вероятность P по формуле (5) 5. Анализ результата вычисления вероятности.

ПРОВЕРКА АЛГОРИТМА

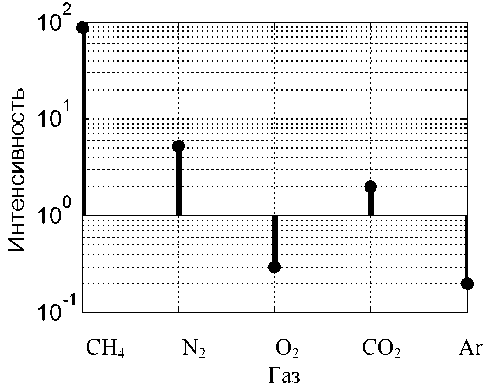

Проиллюстрируем изложенную выше теорию на примере реальных 1024 замеров состава газа, выполненных в Ленинградской области.

На рис. 1 показан пример масс-спектра одного из замеров состава газовой смеси: CH 4 , N 2 , O 2 , CO 2 , Ar. Замеры выполнялись ежедневно один

P(Td ) = exp {-2(Td - Tk)' °-2 (Td - Tk )j =

1 A

= exp < — 2

P 2 ^

j = i

( t d , j — t k ) 2 ' ^ k2 j

.

Евклидово расстояние от замера с индексом d до центроиды k -го кластера равно:

ρk

= ( T d - T k ) ' ( T d

A

- T ‘ )=U( t d , ,

I j = 1

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

Обработка данных состоит из двух этапов: обучение и диагностика .

На этапе обучения формируется обучающая матрица X путем набора данных о составе и концентрации компонентов воздуха в местах выделения газа и привязки этих данных к происходящим

1/2

- ? * П . (6)

Рис. 1. Спектр одного из замеров состава смеси

I о л н о о

I со

S о

I ф н

I S

Кластер 1

Кластер 3

День замера данных

Рис. 2. Связь кластеров и времени наблюдений

раз в сутки. Данные, накопленные в течение продолжительного времени с использованием иерархического агломеративного алгоритма [4], разделены на кластеры, каждый из которых состоит из более чем десяти замеров близких по интенсивности компонентов газа. На рис. 2 показано расположение трех кластеров на временнóй шкале продолжительностью более 1000 дней наблюдений: каждый кластер связан с определенным временем и, соответственно, процессом, происходящим в земной коре. (На рисунке приведен только метан.)

В табл. 1 (столбец 2) приведено евклидово расстояние одного из замеров до девяти кластеров, вычисленных по формуле (6). Из таблицы следует, что замер принадлежит третьему кластеру с вероятностью 0.33, вычисленной по формуле (5) (столбец 3).

Табл. 2. Характеристики точек-замеров кластера 3

|

мера из кластера 3 |

Расстояние от замера до центроиды кластера 3 |

Вероятность соответствующего геособытия |

|

1 |

0.3442 |

0.0982 |

|

2 |

0.4309 |

0.1366 |

|

3 |

0.3153 |

0.1456 |

|

4 |

0.484 |

0.1709 |

|

5 |

0.7648 |

0.1825 |

|

6 |

1.0106 |

0.1833 |

|

7 |

0.7499 |

0.2241 |

|

8 |

0.4035 |

0.3371 |

|

9 |

0.7676 |

0.3864 |

|

10 |

0.303 |

0.428 |

|

11 |

0.143 |

0.4333 |

|

12 |

0.0725 |

0.4882 |

|

13 |

0.1344 |

0.546 |

|

14 |

0.1367 |

0.5643 |

|

15 |

0.0169 |

0.7377 |

Далее выберем пятнадцать замеров, принадлежащих третьему кластеру, но расположенных в разных точках "облака" этого кластера. В табл. 2 во втором столбце приведены расстояния до центроиды кластера, а в третьем столбце — вероятность события в земной коре, вызвавшего соответствующее выделение газов. Видно также, что чем ближе расположен замер к центру кластера, тем больше вероятность события. В приведенном примере замер номер 1 вероятнее всего принадлежит другому кластеру. Тогда по приведенной выше методике находят этот кластер и определяют соответствующую вероятность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Табл. 1. Пример расположения замера относительно кластеров

|

№ кластера |

Расстояние от замера до центроиды кластера |

Вероятность |

|

1 |

105.8 |

0 |

|

2 |

101 |

0 |

|

3 |

0.4 |

0.3371 |

|

4 |

136.91 |

0 |

|

5 |

4.5 |

0.007 |

|

6 |

664.4 |

0 |

|

7 |

28 |

0 |

|

8 |

67.6 |

0 |

|

9 |

217.4 |

0 |

Система диагностики процессов в земной коре, состоящая из прибора для количественного измерения состава воздуха в местах выделения газа и средства обработки данных с возможностью обучения и определения вероятности происходящих в земной коре процессов, обеспечивает экспресс-анализ состояния земной коры. Диагностика с определением вероятности принадлежности состава выделяемого газа одному из обучающих кластеров позволяет составить общую картину вероятных событий в земной коре и при необходимости принять соответствующие решения относительно вероятности определенных геологических процессов в данном регионе.

Работа выполнена в ИАП РАН в рамках государственного задания № 122040600002-3.

Список литературы АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ ПО СОСТАВУ ГАЗОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- 1. Кузьмин Ю.Д., Кузьмин А.Г. Масс-спектрометрический анализ состава газов на термальных площадках Камчатки в полевых условиях // Труды III научнотехнической конференции "Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России", г. Петропавловск-Камчатский, 9–15 октября 2011 г. Обнинск: ГС РАН, 2011. С. 1–5.

- 2. Большаков А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и временных рядов. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 522 с.

- 3. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. 607 с.

- 4. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176 с