Анализ модели движения запасов газа по категориям

Автор: Скиба А.К., Скиба Н.К.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Информатика и управление

Статья в выпуске: 3 (47) т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

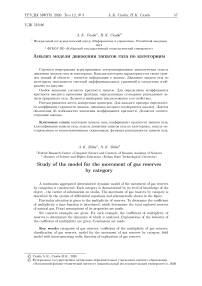

Строится непрерывная агрегированная детерминированная динамическая модель движения запасов газа по категориям. Каждая категория характеризуется своим уровнем знаний об объекте - носителе информации о запасах. Движение запасов газа по категориям описывается системой дифференциальных уравнений и схематично изображено на рисунке. Особое внимание уделяется кратности запасов. Для определения коэффициента кратности вводится временная функция, определяющая суммарные разведанные запасы природного газа. Делаются априорные предположения о ее свойствах. Рассматриваются шесть конкретных примеров. Для каждого примера определяется коэффициент кратности запасов, динамика которого подвергается анализу. Даются объяснения об особенностях поведения коэффициента кратности. Делаются соответствующие выводы.

Категории запасов газа, коэффициент кратности запасов газа, классификация запасов газа, модель движения запасов газа по категориям, модель месторождения со взаимовлияющими скважинами, функция разведанности запасов газа

Короткий адрес: https://sciup.org/142229683

IDR: 142229683 | УДК: 519.86

Текст научной статьи Анализ модели движения запасов газа по категориям

Деятельность любой отрасли горнодобывающей промышленности характеризуется не только непрерывным расходованием запасов полезного ископаемого, но и его пополнением за счёт разведки. В зависимости от степени разведанности и изученности запасы газа подразделяются на различные по достоверности категории и группы. В соответствии с классификацией запасов горючих газов [1] геологические запасы природных газов и содержащихся в них сопутствующих компонентов, имеющих промышленное значение, по степени изученности подразделяются на разведанные категории А, В и Ci и предварительно оцененные - категория C2. Ресурсы газа по степени их обоснованности подразделяются на перспективные - категория C3 и прогнозные - категории Di и D2.

Таким образом, каждая категория характеризуется своим уровнем знаний о запасах (ресурсах) природного газа [2]. Знания о запасах (ресурсах) основываются на перечне работ, проведенных на изучаемых объектах, и информации, полученной из предыдущих категорий.

По мере исследования запасов (ресурсов) газа и перемещения его носителя из менее изученной категории в более изученную изменяется представление об объекте и его характеристиках. Также подвергаются изменению методы и способы определения тех или иных характеристик объекта, уточняется их количественная оценка. С учётом этих особенностей рассматривается математическая модель движения запасов природного газа по категориям.

Здесь и далее ресурсы газа мы будем называть запасами.

1. Модель движения запасов природного газа по категориям

Рис. 1. Схема, движения запасов газа, по категориям

Перейдем к описанию математической модели единичного объекта, газодобычи, которым может быть отдельная залежь, месторождение или перспективная структура. Модель разработана, как составная часть системы планирования добычи газа. [3, 4] и предназначена, для составления с её помощью вариантов долгосрочных планов добычи газа, по региону, в котором расположена, группа, подобных объектов. В отличие от других известных авторам моделей газодобычи данная модель включает дополнительно разведку на. менее изученных объектах, что позволяет пополнять истощаемые в процессе разработки запасы газа. Модель позволяет скоординировать процесс движения запасов по категориям, учитывая различную степень их изученности.

Разведка в рассматриваемой модели осуществляется на запасах Д^СДСфСз и Di в соответствии с различной степенью их изученности. В процессе разведки меняются и уточняются наши представления о запасах газа, что приводит к переводу запасов из менее разведанных категорий в более разведанные и подготавливают основу для последующей добычи газа. Движение запасов природного газа, по категориям представлено на. рис. 1.

Здесь: А,в,с1,с2,сз и Di - объёмы запасов соответствующих категорий;

Ғ - объёмы запасов газа категории А, оставшихся не извлечёнными по технологическим или экономическим причинам; а - добыча природного газа;

а' - потеря запасов категории А, вследствие их неполного извлечения;

-

b, ci, С2, сз, di и d2 - потоки запасов газа из соответствующих менее разведанных категорий в более разведанные;

-

b', ci, c2, с3 и d’i - изменения запасов соответствующих категорий по причине неподтвер-ждения первоначальных данных при более детальной разведке.

В дифференциальной форме движение запасов газа во времени можно представить

|

следующими уравнениями: |

А — b — а — а , (1) В = ci — b — b', (2) С 1 = с2 — С1 — Д, (3) С2 = с3 — с2 — с2, А.) С3 = di — с3 — с3, (б) D 1 = d2 — di — d^, (6) Ғ = а'. (7) |

Введём понятие текущего коэффициента извлечения запасов Уа и понятие текущих коэффициентов подтверждаемости запасов У ь , У с і , Уе2, Уез и у ^ і соответствующих категорий

|

следующим образом: |

а У а = . ,; а + а b Уь = b + b' ; сі

с2

с3

d1

|

Уравнения (1) - (7) можно переписать в следующем виде:

|

А = b — -, (8) У а b в = с і — -, (9) У ь с i = с2 — ^^, (10) У с і Сб 2 = с3---, (11) Уе2 Сб з = di --, (12) Уе3 і) i = d2 — ^^, (13) Уш І^ = 1^^^ а. (14) У а |

В расчётах вариантов долгосрочных планов добычи газа по Северо-Тюменской газоносной провинции коэффициент т)а принимали равным 0.85. При этом предполагалось, что оставшиеся 15% запасов газа находятся при низком давлении и могут быть в дальнейшем частично или полностью использованы под местные нужды. Подтверждаемость запасов зависит от категории, к которой они относятся. Это объясняется тем, что при переводе запасов из менее разведанных категорий в более разведанные мы получаем дополнительную информацию. С ее помощью уточняются многие характеристики, в том числе и объёмы запасов природного газа. В то же время подтверждаемость запасов одной и той же категории колеблется в некоторых пределах. Например, в зависимости от района для категории С2 подтверждаемость запасов колеблется от 0.3 до 1.0, а для категории Di подтверждаемость колеблется от 0.1 до 0.6-0.7.

Рассмотрим стационарный режим, когда

• ■ ■ ■ ■■

А — В — Ci = С-2 = С-3 = Di в уравнениях (8) - (13) и, учитывая, что уа < 1, т)Ь < 1, yci < 1, ус2 < 1, т)с3 < 1, T)di< 1, получим следующее неравенство: d2 > d1 > с3 > с2 > с1 > b >а.

Как видно из последнего неравенства, в стационарном режиме потоки запасов природного газа из менее разведанной категории должны быть не меньше потоков из более разведанной категории.

-

2. Кратность запасов

При планировании прироста запасов в газодобывающем районе с учётом различных категорий запасов особую роль играет коэффициент кратности запасов. Коэффициент кратности запасов подсчитывается для разведанных запасов природного газа и представляет собой частное от деления текущих разведанных запасов на годовую добычу газа w — А + в + с а

.

Таким образом, коэффициент кратности показывает, на сколько лет обеспечивают разведанные запасы добычу природного газа, если добыча его сохраняется на том же уровне, что и в настоящее время. Данную формулу для расчёта кратности запасов можно использовать в период растущей и постоянной добычи. При расчёте коэффициента кратности в период падающей добычи по формуле (15) мы наблюдаем, на первый взгляд, парадоксальную ситуацию. Добыча падает, а обеспеченность запасами растёт, что создаёт видимость благополучия. Это легко объясняется тем, что темп падения добычи больше темпа уменьшения разведанных запасов.

Вернёмся к схеме, показанной на рис. 1, и ограничимся рассмотрением только категорий разведанных запасов А,В и Ci. Для простоты изложения положим ту^, = ус1 — 1. Тогда уравнения (8) - (10) перепишутся в следующем виде:

а А — ь — —,

У а

В — ci — b,

Ci — С2 — Ci.

Сложим эти уравнения, получим

А + В + С i — С2 — -. (16)

У а

Введём новую функцию Ф^) такую, что ФД) — C2(t) и Ф(—от) — 0. Функция ФД) определяет суммарные запасы природного газа, разведанные ко времени t, т.е.

Ф(t) = С1 (t) + В (t) + A(t) + J a(t) dt + J a'(t) dt.

Производная Ф(t) - характеристика, определяющая эффективность поисковоразведочных работ. Как было установлено мировым опытом разведки, эффективность этих работ растёт в начальный период времени до достижения примерно 25-30% реализации начальных потенциальных ресурсов газа, а затем падает. Это объясняется тем, что в начальный период освоения территорий в разведку вовлекаются наиболее крупные залежи, а на завершающей стадии - мелкие, с более сложным геологическим строением. Такая закономерность наиболее ярко проявляется в Северо-Тюменской газоносной провинции.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что Ф(t) - возрастающая непрерывно дифференцируемая выпукло-вогнутая функция и Ф(то) = 0. Кроме того, если Ф(і) = 0 для некоторого момента t, тогда Ci (t) = 0; B(t) = 0; A(t) = 0; a(t) = 0; a‘(t) = 0 для t E (-^.t). Следует отметить, что такие особенности характерны для многих функций, в том числе и для производственных функций [5].

Обозначим разведанные запасы через R, т.е. R = А+В +С1, тогда формула определения кратности запасов (15) и уравнение (16) представляются в виде

W = -

a

;

R = (W a) = Ф - —. (17)

d a

Предполагаем, что коэффициент извлекаемости запасов da равен константе.

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Будем считать, что процесс разработки запасов газа рассматривается при t > 0.

Пример 1. Пусть величина разведанных запасов остаётся постоянной, т.е. R = 0. Тогда из (17) вытекает

Wa = const и ^

Ф(t) = Ф(0) +-- I a(t) dt.

d a 0о

Исходя из предположения, что добыча в начальный период эксплуатации запасов растёт, затем стабилизируется и в конечный период эксплуатации падает, коэффициент кратности ведёт себя следующим образом. В начальный период он падает, затем постоянен и в конце эксплуатации растёт. Аналогичное поведение коэффициента кратности в конце эксплуатации мы наблюдали в случае, описанном в начале параграфа, но в отличие от него увеличение кратности здесь связано с пополнением запасов за счёт запасов категории С2.

В данном случае разведанные запасы пополняются таким образом, чтобы компенсировать потери, связанные с добычей природного газа, а также с неполным их извлечением.

Пример 2. Предположим, что добыча постоянна и Ф(0) = 0. Если Ф(0) = 0, то величина начальных разведанных запасов равна нулю. Из определения коэффициента кратности вытекает W (0) = 0. Уравнение (17) перепишется в следующем виде:

a aW = Ф.

d a

Отсюда следует

W(t) = 1Ф(t) - —. ad

Для того чтобы коэффициент кратности был положительным, необходимо на эффективность поисково-разведочных работ в начальный момент наложить ограничение

Ф(0) > -,(18)

da т.е. в начальный момент времени разведанные запасы должны пополняться с большим темпом, чем темп их расходования.

Так как Ф( от ) = 0, то существует момент времени t* > 0 такой, что W ( t* ) = 0. Иными словами, в момент времени t* расходуется весь разведанный запас. Таким образом, поведение коэффициента кратности корректно рассматривать только на временном отрезке [0 ,t*]. На этом отрезке времени коэффициент кратности положителен и сначала он растёт, а затем падает.

Пример 3. Предположим, что коэффициент кратности константа пФ(0) = 0. Из определения коэффициента кратности вытекает, что а(0) = 0. Перепишем уравнение (17) в виде а Ф a + =

+ T)aWW

Проинтегрировав его, получим

1 t Г4 - . А a(t) = wexp(—w)Z Фтнф(w)”■

Добыча природного газа для всех t > 0 положительна. Покажем, что для любой малой величины 5 > 0 предел lim4^^ a(t) < 6т)а. Решим у равнение Ф(t) = 6. Среди всех решений найдем максимальное решение и обозначим его через т. Преобразуем правую часть формулы (19). В результате получаем

1 t Г А 1 t Г4 • . .А

a ( t ) = W exp( -^ )Уо ^exp^ )dA + w exp( -^ ) Ут ^exp^ )d6<

< фехр( - t—-^ )ф (т) +-1 exp(--( )l ф(6)ехр( Д )<№ <

W ^aW W ^aW JT ^aW

1 t — т t — т

< w exp( — ^w )Ф( т )+ 6p" [1 — exp( — ^w )]- 12111

В неравенстве (20) перейдем к пределу lim4^^ a(t) < 6^а. Значит, добыча природного газа стремится на бесконечности к нулю.

Пример 4. Предположим, что добыча газа падает по линейному закону a ( t ) = a0 — at и Ф (0) = 0. Из предположения Ф(0) = 0 вытекает, что W (0) = 0. В этом случае решение уравнения (17) перепишется в следующем виде:

w ( t ) = ф( t )

a0 — at

-

a°t — 522

% ( а0 — at ) .

Для того чтобы коэффициент кратности был положительным, необходимо на эффективность поисково-разведочных работ в начальный момент наложить ограничение (18), т.е. в начальный момент времени разведанные запасы должны пополняться с большим темпом, чем темп их расходования.

Из (21) найдём все положительные значения t, при которых W (t) = 0. Среди всех положительных решений, удовлетворяющих W(t) = 0, найдём минимальное t > 0. Если t Е (0, ^ ), то коэффициент кратности положителен на интервале (0, t). В противном случае коэффициент кратности положителен на интервале (0, ^0).

Коэффициент кратности, определённый на полуинтервале [0, ^), стремится при t ^ ^° к бесконечности, а коэффициент кратности, определённый на отрезке [0, £] в момент времени t . обращается в нуль. К моменту t расходуются все накопленные за, время t разведанные запасы.

Пример 5. Рассматривается модель месторождения с взаимовлияющими скважинами, на основе которой были поставлены и решены многие интересные оптимизационные задачи [6-9]. Добыча газа на месторождении при постоянном темпе бурения скважин меняется по закону q0O a(t = q ntexp(-^ф^t ),

Ф(0) = / a(t) dt = [ q°nt exp(—x^^t2) dt, (22)

J о Jo 2ф(и)

где q0 - начальный дебит скважины;

n - постоянный темп разбуривания месторождения.

Поскольку бурение скважин начинается в начале разработки месторождения, то количество скважин на месторождении в момент времени t определяется в соответствии с формулой N (t) = nt.

Следует отметить, что в этом примере начинают разбуриваться и покрываться равномерной сеткой скважин только запасы, разведанные к моменту t = 0. По величине эти запасы равны Ф(0), что отражается в описании формулы (22). Запасы, поступившие позже, резервируются и в рассматриваемом примере не разрабатываются. Однако они участвуют в подсчете коэффициента кратности запасов газа.

Рассмотрим в динамике поведение добычи газа. Добыча газа сначала равна нулю. Далее она возрастает и достигает своего максимального значения. Затем добыча падает и в пределе стремится к нулевому значению.

Проинтегрируем уравнение (17) с коэффициентом da., равным единице. В результате получаем exp( ч0™ t2) rt о

W(t) = Xо [Ф(t) - q°ntexp(-Xo)t2) < q nt Jo 2ф(0)

Коэффициент кратности положителен. В нуле и на бесконечности он принимает бесконечное значение. Это связано с нулевой добычей природного газа в нуле и на бесконечности.

Пример 6. Предположим, что добыча газа падает по экспоненциальному закону a(t) = a0 exp(—at) и Ф(0) = 0. Из предположения Ф(0) = 0 вытекает, что W (0) = 0. В этом случае решение уравнения (17) перепишется в следующем виде:

W (t)a(t) = Ф(t)--[ a(t) dt.

da 0o или ф(t) , . 1 ф(t) 1 . , .1

W(t) = —^exp(at)--[exp(at) — 1] = (—---) exp(at) +.

a0 «da a0 «da

Для положительности коэффициента кратности необходимо в начальный момент наложить ограничение (18).

Далее, если в некоторый момент t* выполнено неравенство Ф(t*) > Ду-. то, учитывая свойства функции Ф(t), приходим к выводу, что коэффициент кратности положителен для всех t > t*. В противном случае может существовать t такое, что W(t) = 0. т.е. к моменту t израсходуются все разведанные запасы.

3. Заключение

Подведём краткие итоги изложенной в статье работы. В соответствии с классификацией запасов газа рассматривается динамическая модель движения запасов газа от менее изученных категорий запасов к более изученным категориям. Движение запасов газа завершается на наиболее изученной категории частичным или полным извлечением их из недр.

Между соседними категориями устанавливается связв, описываемая с помощвю дифференциальных уравнений. Исследованию подвергается стационарный режим, при котором в каждой категории величина запасов не меняется со временем. Делаются соответствующие выводы.

Далее вводится математическое определение кратности запасов и эффективности поисково-разведочных работ. Для запасов категорий А+В+С1 исследуются шесть режимов при различных предположениях о поведении добычи, кратности запасов и эффективности поисково-разведочных работ.

Построенную в работе динамическую модель можно использовать в качестве инструмента при планировании поисково-разведочных работ. Кроме того, модель может являться основой для дальнейших исследований и получения качественных и количественных результатов. Модель может быть детализирована. В неё могут быть включены элементы теории вероятности и математической статистики, что позволит в дальнейшем использовать модель в качестве инструмента при решении различных задач, в том числе при решении вопросов об экономической целесообразности разработки залежей и проведения поисково-разведочных работ.

Список литературы Анализ модели движения запасов газа по категориям

- Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР. Москва,1983.

- Вяхирев Р.И., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И. Теория и опыт добычи газа. Москва: Недра, 1998.

- Маргулов Р.Д., Хачатуров В.Р., Федосеев А.В. Cистемный анализ в перспективном планировании добычи газа. Москва: Недра, 1992.

- Хачатуров В.Р., Соломатин А.Н., Злотов А.В. [и др.]. Планирование и проектирование освоения нефтегазодобывающих регионов и месторождений: Математические модели, методы, применение / под ред. В.Р. Хачатурова. Москва: УРСС: ЛЕНАНД, 2015.

- Skiba A.K. Optimal Growth with a Convex-concave Production Function // Econometrica. 1978. V. 3(46). P. 527-539.

- Skiba A.K. Maximization of the Accumulated Extraction in a Gas Fields Model. In: Evtushenko Y., Jacimovic M., Khachay M., Kochetov Y., Malkova V., Posypkin M. (eds), Int. Conf. on Optimization and Applications (OPTIMA 2018) // Communications in Computer and Information Science, Springer. 2019. V. 974. P. 453-469. 10.1007/978- 3-030-10934-9_32. DOI: 10.1007/978-3-030-10934-9_32

- Соломатин А.Н., Скиба А.К., Хачатуров В.Р. Моделирование разработки группы газовых месторождений с учетом их ликвидации. // Автоматика и телемеханика. 2018. № 11. С. 16-31. DOI: 10.31857/S000523100002774-5

- Скиба А.К. Поиск в модели газовых место рождений максимальной длины их общей "полки" // Труды МФТИ. 2019. Т. 11, № 2. С. 49-61.

- Скиба А.К., Скиба Н.К. Анализ модели разработки газовых месторождений // Труды МФТИ. 2020. Т. 12, № 2. С. 76-87.