Анализ морфофизиологического состояния автохтонных и интродуцированных популяций енотовидной собаки

Автор: Кораблв Николай Павлович, Вавилова Ольга Валентиновна, Кораблв Павел Николаевич, Зиновьев Андрей Валерьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Травматические повреждения черепа - самый распространенный вид девиаций в популяциях енотовидной собаки. Патологии найдены только у интродуцированных животных. Одонтологические аномалии находили во всех обследованных выборках. Частота встречаемости девиаций может служить обобщенной характеристикой морфофизиологического состояния популяций.

Енотовидная собака, череп, аномалия, травма, патология

Короткий адрес: https://sciup.org/146116543

IDR: 146116543 | УДК: 636.934.3:611/612

Текст научной статьи Анализ морфофизиологического состояния автохтонных и интродуцированных популяций енотовидной собаки

Введение. Енотовидная собака - один из наиболее многочисленных хищников Евразии, населяющий территорию России и более десяти европейских государств (Kauhala, Kowalczyk, 2011). Современный естественный ареал вида охватывает большую часть Китая, северо-восточный Индокитай, Корею, Дальний Восток России, Монголию и Японские о-ва (Kauhala, Saeki, 2004). Для интродукции в Европейской части России были взяты животные с территории юга Дальнего Востока, относящиеся к подвиду Nyctereutes procyonoides ussuriensis (Юдин, 1977).

Несмотря на активную инвазию, экологическая ниша, занятая енотовидной собакой, интродуцированной в Европе, не создает повсеместно острой конкуренции с близкими по экологии видами -лисицей и барсуком (Бобров и др., 2008), однако тесно соприкасается с ними (Kowalczyk et al., 2008). В интродуцированных популяциях енотовидной собаки происходят формообразовательные процессы, отражающиеся на ее морфологическом облике (Ansorge et al., 2009; Korablev, Szuma, 2014 и др.). Если морфометрические и эпигенетические особенности животных в автохтонных и интродуцированных популяциях достаточно подробно рассмотрены, то их морфофизиологическое состояние детально не исследуется и ограничивается констатацией наиболее заметных морфологических девиаций (ссылки). В связи с этим мы задались целью охарактеризовать морфофизиологическое состояние популяций енотовидной собаки на основе изучения промысловых сборов черепов, учитывая, классифицируя и объясняя этиологически девиации их морфологического строения.

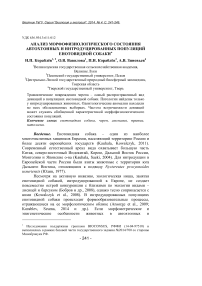

Методика. Проведено визуальное краниоскопическое обследование 542 черепов (263 самцы, 251 самки и 28 неизвестного пола) енотовидных собак из семи географических популяций, две из которых представлены автохтонными, а пять - интродуцированными животными (рис. 1). Исследованный материал находится в фондовых

kilometers

Рис. 1 . Географические пункты сбора черепов енотовидной собаки: (1) Амурская обл. (п=157); (2) Хабаровский край (п=29); (3) Центральная часть

Тверской обл. (п=51); (4) юг Вологодской обл. (п=26); (5); запад Тверской обл. (п=110); (6) северо-восток Тверской обл. (п=81);

(7) восточная Польша (п=82)

научных коллекциях Зоологического Музея Московского государственного университета, Тверского государственного университета, Краниологической лаборатории Центрально-Лесного заповедника и Института исследования млекопитающих Польской академии наук в Беловеже.

Морфофизиологическое состояние особей в популяциях оценивали по частоте встречаемости травм, патологий и аномалий. За патологию принимали изменение морфологических структур, вызванное заболеванием животного. Аномалия - врожденный дефект

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 4 структур, отклонение от нормального развития, выходящее за рамки фенетической изменчивости. Травма - повреждение костной ткани черепа с нарушением целостности и функций, вызванное внешним воздействием (Орлов, 1983). Классификация одонтологических аномалий заимствована из публикации Е. Szuma (1999).

При оценке морфофизиологического состояния популяций использованы полные выборки черепов без разделения по полу. В анализ включены также животные, пол которых не был определен.

Результаты. Оценка общей картины морфофизиологического состояния исследованных популяций показывает, что в каждой выборке встречаются черепа с отклонениями от нормального строения, однако соотношение животных с аномалиями, травмами и патологиями различно. Наличие аналогичных девиаций в исследованных выборках черепов енотовидной собаки позволило объединить их в сходные группы (табл. 1-3).

Таблица 1

Частота встречаемости травм в популяциях енотовидной собаки (%)

|

Локализация на черепе |

Порядковый номер выборки (соответствуют рис. 1) |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Лицевая часть |

1,91 |

10,52 |

1,96 |

- |

3,64 |

9,88 |

8,54 |

|

Мозговая капсула |

1,27 |

- |

- |

- |

0,90 |

9,88 |

- |

|

Нижняя челюсть |

1,27 |

5,26 |

- |

- |

3,64 |

14,81 |

2,44 |

|

Всего |

4,45 |

15,78 |

1,96 |

- |

8,18 |

34,57 |

10,98 |

Таблица 2

Частота встречаемости патологий в популяциях енотовидной собаки (%)

|

Тип патологии |

Порядковый номер выборки |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Пародонтит/периодонтит |

— |

— |

1,96 |

7,69 |

0,90 |

6,17 |

— |

|

Артроз |

— |

— |

— |

— |

— |

2,47 |

— |

|

Остеомиелит |

— |

— |

— |

— |

0,90 |

6,17 |

— |

|

Гиперостоз |

— |

— |

— |

— |

— |

1,24 |

— |

|

Кариес |

— |

— |

— |

— |

— |

1,24 |

1,22 |

|

Всего |

- |

- |

1,96 |

7,69 |

1,8 |

17,29 |

1,22 |

Таблица 3

Частота встречаемости одонтологических аномалий в популяциях енотовидной собаки (%)

|

Тип аномалии |

Порядковый номер выборки |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Олигодонтия |

12,1 |

10,34 |

3,92 |

— |

— |

— |

1,22 |

|

Полидонтия |

— |

6,9 |

3,92 |

3,85 |

0,90 |

— |

1,22 |

|

Нарушение позиции в аркаде |

- |

- |

- |

- |

1,81 |

2,47 |

- |

|

Всего |

12,1 |

10,34 |

7,84 |

3,85 |

2,71 |

2,47 |

2,44 |

В автохтонных популяциях отсутствовали черепа с патологиями развития, в то время как в интродуцированных диагностировали большее количество таких животных. Наибольшая доля черепов с одонтологическими аномалиями найдена в выборках 1 и 2. Также относительно часто одонтологические аномалии встречались в популяциях 3 и 4. Несколько реже, но со сходной частотой такие черепа находили в выборках 5-7. Среди одонтологических аномалий наиболее часто встречается олигодонтия, реже - полиодонтия и нарушение топографии зубов.

Травмированные черепа находили во всех популяциях за исключением 4. Наиболее часто они встречались в выборках 2, 6, 7, значительно реже в 1 и 5. Как следует из статистических данных, чаще травмируются ростральная часть черепа и нижние челюсти, причем травмы встречаются одинаково часто у самцов и самок.

Патологии наиболее часто встречали в выборках 4 и б, при этом наибольшее разнообразие патологических изменений найдено в четвертой выборке.

Кроме отмеченных выше девиаций в выборках встречались черепа контрастных размеров (крупные и мелкие), принадлежащие животным одного пола и возраста. Наиболее яркое проявление подобной индивидуальной изменчивости найдено в выборке 7. Так, кондилобазальная длина самого мелкого черепа самца составила 103,64 мм, в то время как среднее значение для этой половозрастной группы данной популяции 118.31±0.83, скуловая ширина 60,28 мм и 68.13±0.47, длина нижней челюсти 79,81 мм и 87.45±0.64, соответственно. Указанный череп отличается от типичного облика более ювенильной формой: относительно короткий и грацильный лицевой отдел сочетается с объемной и округлой мозговой капсулой; гребни и заглазничные отростки развиты слабо.

Обсуждение. Среди патологий зубочелюстного аппарата преобладает пародонтоз, проявляющийся в прогрессирующем разрушении тканей, окружающих и поддерживающих зуб. На обследованных черепах отмечается как локальный, так и диффузный патологический процесс. Развитие пародонтоза может быть вызвано различными факторами: травмой пародонта, инородным телом, аномалиями прикуса, диетой с недостаточным количеством абразивных веществ и генетической предрасположенностью (Niemiec, Brook, 2013). У исследованных енотовидных собак можно отметить как начальную стадию разрушения альвеолярной зоны кости, так и глубокий дефект, оголяющий до половины корня зуба. У двух взрослых особей обнаружили остеоартроз височно-челюстного и атланто-затылочного суставов.

К группе болезней, часто встречающиеся в выборках, относятся различные воспаления мягких тканей головы: мышц, кожных покровов, десен. Впоследствии они приводят к остеомиелиту и патологическим - 244 - '

изменениям структуры костной ткани (Niemiec, Brook, 2010). Однако первичной причиной воспалений могут быть и травмы, например, раны головы и сильные ушибы с гематомами.

Травмы, к которым, прежде всего, относятся переломы, встречаются часто и связаны, главным образом, с челюстным аппаратом. Все отмеченные переломы костей черепа и нижней челюсти получены животными в течение жизни. Травматические повреждения черепов можно разделить на несколько групп по причинноследственным связям. Травмы отдельных зубов, в первую очередь, клыков и коренных, следует отнести к последствиям кормодобывающей активности енотовидных собак. Более обширные повреждения челюстного аппарата, такие как переломы ветви или венечных отростков нижней челюсти, могли быть получены животными при разгрызании твердых предметов; более вероятно, однако, их возникновение в результате травмирования другим хищником. Перфоративные повреждения черепа в виде отверстий овальной или округлой формы связаны с борьбой с особями своего или другого вида; противник определяется по диаметру отверстий. Наибольшее количество подобных травматических повреждений мы обнаружили в выборке из популяции восточной части Польши. Там найдены четыре черепа со следами межвидовых агрессивных контактов; два черепа имели травмы, характерные для внутривидовых антагонистических взаимодействий. В популяции северо-восточной части Тверской обл. обнаружены один череп со следами межвидовых и один -внутривидовых агрессивных взаимодействий. Повышение частоты подобных травм наблюдается при высокой плотности енотовидных собак и аборигенных хищников, занимающих сходные экологические ниши. В период освоения новых мест обитания и интеграции в сложившиеся экосистемы инвазионный вид может вступать в конкурентные отношения с аборигенными видами. По наблюдениям польских зоологов на территории Беловежской пущи (восточная Польша) наиболее напряженные отношения складываются в паре «енотовидная собака - барсук», особенно в период использования нор (Kowalczyk et al., 2008).

Травмы, полученные животными в процессе роста (травмирование скуловых дуг, нижних челюстей и затылочно-теменной части головы) часто приводят к формированию общей направленной асимметрии черепа. В коллекциях обнаружены черепа животных с обширными травматическими повреждениями лицевой части, приведшие к общей деформации лицевого отдела, в том числе, существенному сокращению длины зубного ряда. Повреждения не были фатальными, о чем свидетельствует срастание переломов и восстановление функциональной способности челюстного аппарата. К обширным травмам следует отнести ампутирующие повреждения ' - 245 - "

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 4 резцовой части нижних челюстей, которые не привели к смерти животного.

Сходная частота встречаемости травм у самцов и самок косвенно подтверждает отсутствие дифференциации их экологических ниш, на что обращали внимание германские исследователи (Drygala et al., 2008).

Основная часть аномалий в строении черепа енотовидных собак связана с нарушениями зубной формулы. Полиодонтия проявляется увеличением количества четвертых премоляров на нижней челюсти; из четырех зарегистрированных случая три связаны также с нарушением положения дополнительных зубов. Полиодонтия третьих премоляров нижней челюсти обнаружена на двух черепах. Похожий случай полиодонтии верхних коренных зубов известен для лисицы Vulpes vulpes (Szuma, 1999) и трех экземпляров песца Alopex lagopus (Pavlinov, 1975). Редкой для енотовидной собаки является полиодонтия в верхней челюсти; нами обнаружен только один череп с дополнительным сильно редуцированным моляром. Значительно реже встречается олигодонтия. Такие черепа находили в выборках из центральной части Тверской обл. и восточной Польши (по одному экземпляру). По сравнению с лисицей зубная формула енотовидной собаки в изученных нами популяциях представляется более консервативной; отклонения от её нормального состояния встречаются с меньшей частотой (Szuma, 1999). В противоположность лисице, зубная формула енотовидной собаки проявляет тенденцию к удлинению ряда щечных зубов.

В популяции енотовидной собаки подвида Nyctereutes procyonoides viverrinus, населяющей Японские острова, аномалии зубной системы диагностировали значительно чаще, у 25% особей (Harada et al., 1989). Среди них полиодонтия встречалась у 4,5% особей, в то время как олигодонтия проявлялась регулярно - у 20% животных.

Среди первопричин одонтологических аномалий выделяют две группы факторов: генетической и негенетической природы (Wolsan, 1984). К факторам первой группы относят мутации, нарушения со стороны генетического контроля в процессе развития зубов, или действия «общевидового набора генов», что подразумевает фенотипическое проявление генов гипотетических предковых форм. Негенетическая основа аномалий зубной системы заключается в эмбриональном нарушении закладки зубов у плода, аномалиях прорезывания и смены зубов, механических повреждениях, изменениях кормовой базы (Фролов и др., 2006). Случаи врожденной олиго- и полиодонтии можно рассматривать как признаки близкородственного скрещивания. В связи с этим представляется не случайным высокий процент особей с врожденными отклонениями от нормальной зубной формулы, найденных в островной популяции Японии.

Контрастная внутривидовая изменчивость размеров черепа енотовидной собаки связана с адаптивной изменчивостью биомеханики -246- челюстного аппарата к преобладающему типу корма. Короткий и широкий в области скуловых дуг череп свидетельствует о большей силе сжатия челюстей. Наряду с этим, отличия в размерах могут быть следствием позднерожденных выводков, выжившие особи из которых отличаются меньшими размерами. Это явление согласуется с концепцией поливариантности развития, объясняющей наличие в популяциях особей разного размера за счет быстро и медленно растущих форм (Шварц, 1980).

Выражаем благодарность кураторам коллекций, предоставившим их для работы.

Список литературы Анализ морфофизиологического состояния автохтонных и интродуцированных популяций енотовидной собаки

- Бобров В.В., Варшавский А.А., Хляп Л.А. 2008. Чужеродные виды млекопитающих в экосистемах России. М.: КМК. 232 с.

- Орлов Ф.М. 1983. Словарь ветеринарных клинических терминов. М.: Россельхозиздат. 367 с.

- Фролов В.В., Бейдик О.В., Анников В.В., Волков А.А. 2006.Стоматология собак. М.: Аквариум-Принт. 288 с.

- Шварц С.С. 1980. Экологические закономерности эволюции. М.: Наука. 277 с.

- Юдин В.Г. 1977. Енотовидная собака Приморья и Приамурья. М.: Наука. 161 с.

- Ansorge H., Ranyuk M., Kauhala K., Kowalczyk R., Stier N. 2009. Raccoon dog, Nyctereutes procyonoides, populations in the area of origin and in colonized regions -the epigenetic variability of an immigrant//Annales Zoologici Fennici. V. 46. № 1. P. 51-62.

- Drygala F., Stier N., Zoller H., Mix H.M., Bogelsack K., Roth M. 2008. Spatial organisation and intra-specific relationship of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Central Europe//Wildl. Biol. V. 14. P. 457-466.

- Harada Y., Ogawa K., Mori S., Kobayashi S., Kubo H., Kiyosue T. 1989. Variations of dentition in raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides viverrinus T.). Anomalies in number of the teeth//Japanese Journal of Oral Biology. V.31. № 3. P.257-264.

- Kauhala K., Kowalczyk R. 2011. Invasion of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Europe: History of colonization features behind its success, and threats to native fauna//Curr Zool. V. 57. P. 584-598.

- Kauhala K., Saeki M. 2004. Finnish and Japanese raccoon dogs: On the road to speciation? In: Macdonald DW, Sillero-Zubiri C (eds). Biology and Conservation of Wild Canids. Oxford University Press. Oxford. P. 217-226.

- Korablev N.P., Szuma E. 2014. Variability of native and invasive raccoon dogs’ Nyctereutes procyonoides populations: looking at translocations from a morphological point of view//Acta Theriologica. V. 59. №1. P 61-79.

- Kowalczyk R., Jqdrzejewska B., Zalewski A., Jqdrzejewski W. 2008. Facilitative interactions between the Eurasian badger (Meles meles), the red fox (Vulpes vulpes), and the invasive raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Bialowieza Primeval Forest, Poland//Can. J. Zool. V.86. P. 1389-1396.

- Niemiec B.A. 2010. Small Animal Dental, Oral &Maxillofacial Disease. A Color Handbook. Manson Publishing Ltd. 272 р.

- Niemiec B.A. 2013. Veterinary periodontology. John Wiley & Sons, Inc. 358 p. Pavlinov I.Ya. 1975. Tooth anomalies in some Canidae//Acta Theriologica V. 20. P. 507-519.

- Szuma E. 1999. Dental abnormalities in the red fox Vulpes vulpes from Poland//Acta Theriologica V. 44. № 4. P. 393-412.

- Wolsan M. 1984.The origin of extra teeth in mammals//Acta Theriologica V. 29. № 10. P. 128-133.