Анализ морфологических изменений слизистой оболочки желудка при различных формах острого панкреатита

Автор: Гаджимурадов Р.У., Дибиров М.Д., Парфенов И.П., Шефер А.В., Малышева Е.М., Магомедхайиров Ш.М., Фомин В.С., Старцева Е.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 1 (91), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение.

Острый панкреатит, эрозивно-язвенные поражения слизистой желудка, ишемия слизистой

Короткий адрес: https://sciup.org/142244681

IDR: 142244681 | УДК: 616.37 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-1-30-38

Текст научной статьи Анализ морфологических изменений слизистой оболочки желудка при различных формах острого панкреатита

Деструктивные формы поражения поджелудочной железы представляются одной из главных проблем и «ахиллесовой пятой» в структуре хирургической патологии органов брюшной полости [1, 2]. Данному утверждению вторят как отсутствие единых и согласованных взглядов на выбор тактики (консервативной терапии, сроках и характере оперативного вмешательства, его объёма), так и внушительный спектр послеоперационных осложнений (что не всегда подвергается систематизации и анализу), а также уровень летальности при этом тяжёлом заболевании [3, 4].

Осложнить течение основного заболевания может не столько частота данного поражения, сколько возможное возникновение желудочно-кишечного кровотечения, что в свою очередь может привести к развитию нестабильности гемодинамики при относительно нетяжелом течении панкреатита. Следует отметить, что несмотря на широкое, а в ряде клиник – облигатное использование антисекреторных препаратов в качестве профилактики и лечения эрозивно-язвенного поражения, систематические исследования по данному вопросу ни в России, ни за рубежом не проводились [5], как нет и чёткой концепции патогенеза развития острых эрозий и язв у больных острым панкреатитом.

Все истории болезни анализировались совместно с картами проведения патологоанатомических секционных исследований, при этом стратификация изменений проводилась по шкале риска развития изменений слизистой пищеварительного тракта [6] (табл. 1).

Данная шкала позволяет выявить риск развития эрозивно-язвенного поражения, суммируя баллы: при сумме до 1 вероятность и риск поражения слизистой не превышает 4 %; 2–3 балла – острое развитие эрозий прогнозируется с 12 до 27 %; 4–7 – у 42 до 71 % пациентов, а в случае с 8 баллами и выше — в 100 % наблюдений.

Таблица 1

Многомерная шкала прогнозирования риска острых эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта

Table 1

Multidimensional scale for predicting the risk of acute erosive and ulcerative lesions of the mucous membrane of the upper digestive tract

|

Признак/ Sign |

Выраженность признака/The severity of the feature |

Оценка (баллы)/ Assessment (points) |

|

Срок госпитализации > 48 |

Нет/No |

0 |

|

часов от момента |

||

|

Заболевания/The period of hospitalization is > 48 hours from the moment of the disease |

Да/ Yes |

1 |

|

Оперативное лечение в срочном порядке/ Urgent surgical |

Нет/No |

0 |

|

treatment |

Да/ Yes |

1 |

|

Жалобы на изжогу/ Complaints |

Нет/No |

0 |

|

of heartburn |

Да/ Yes |

1 |

|

Частота пульса >120 ударов в мин./ Pulse rate >120 beats per |

Нет/No |

0 |

|

minute |

Да/ Yes |

1 |

|

АД сист. <100 мм рт. ст./ Blood pressure system <100 mmHg |

Нет/No |

0 |

|

Да/ Yes |

1 |

|

|

Наличие ДГР/Availability of |

Нет/No |

0 |

|

DGR |

Да/ Yes |

1 |

|

Выделение застойного отделяемого > 500 мл за сутки |

Нет/No |

0 |

|

по назогастральному зонду/ Isolation of stagnant discharge > 500 ml per day by nasogastric probe |

Да/ Yes |

1 |

|

Уровень а-амилазы >512 Ед/л/ A-amylase level >512 Units/l |

Нет/No |

0 |

|

Да/ Yes |

1 |

|

|

Гипокоагуляционный син- |

Нет |

0 |

|

дром/Hypocoagulation syndrome |

Да |

1 |

|

Лейкоцитоз > 15x109 / |

Нет/No |

0 |

|

Leukocytes > 15x109 |

Да/ Yes |

1 |

|

Глюкоза крови при отсутствии СД >10 ммоль/л/ Blood glucose in the absence of DM >10 mmol/l |

Нет/No Да/ Yes |

0 1 |

|

Билирубин >25 мкмоль/л при отсутствии верифицированного холедохолитиаза/ Bilirubin >25 mmol/l in the absence of verified choledocholithiasis |

Нет/No Да/ Yes |

0 1 |

Результаты

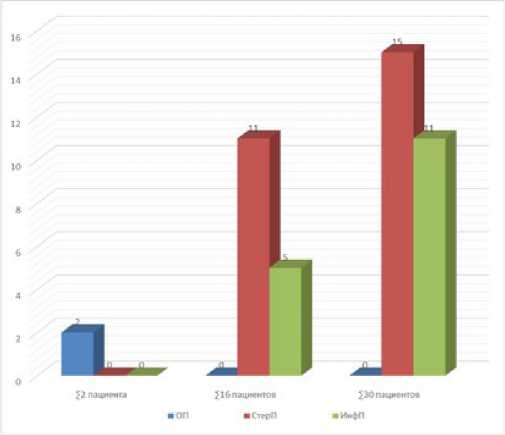

Все пациенты, согласно приведённой прогностической шкале, были градированы (рис. 1), т.е. получены ответы, согласно которым в большинстве случаев нами прогнозированы изменения, которые в последующем были найдены при аутопсиях. Принимая во внимание ретроспективный характер, нами делалась скидка на неполноценность обследования и отсутствие регулярного ЭГДС контроля, а также схем активной профилактики, что позволяло отследить прямую зависимость между формами острого панкреатита и вариантом эрозивно-язвенного поражения.

Fig. 1. Diagram. The distribution of patients according to the lesion of the gastric mucosa, depending on the type of pancreatitis

Так, случаев низкого риска нами в группе исследуемых секционного материала не выявлено, хотя в 2 наблюдениях

эрозивно-язвенное поражение и было представлено единичными мелкоточечными эрозиями (4,2 %), что в обоих случаях коррелировало с отёчной формой острого панкреатита, т.е., по сути, лёгкой степенью тяжести поражения поджелудочной железы.

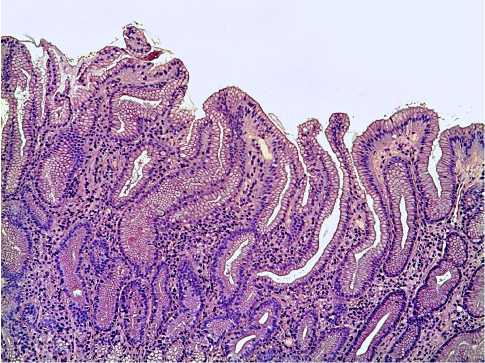

Окраска гематоксилином и эозином. Объектив х10, окуляр х10

-

Fig. 2. Fragment of the gastric mucosa of a 48-year-old patient with acute edematous pancreatitis (mild severity). There is moderate swelling of the stroma with focal moderate lymphoid infiltration. Mild capillary fullness. Stained with hematoxylin and eosin. Lens x10, eyepiece x10

Степень выраженности изменений нами трактовалась в количественном показателе «+», т.е. ad oculus при микроскопии, а объёмный показатель доли полнокровия сосудов в числовом значении с расчётом доли процентной ошибки в сравнении с не изменённой слизистой.

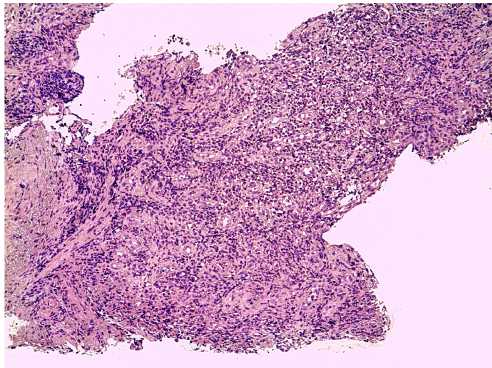

Умеренно выраженный отёк слизистой оболочки, с множественными лейкоцитарно-макрофагальными комплексами (рис. 3).

При этом объёмная доля кровеносных капилляров равнялась 2,94±0,06 % (табл. 2).

Окраска гематоксилином и эозином. Объектив х10, окуляр х10

-

Fig. 3. A fragment of the gastric mucosa of a 53-year-old patient with acute sterile pancreatic necrosis.

There is moderate infiltration of lymphocytes with an admixture of a small number of polymorphonuclear leukocytes, plasmocytes, edema with enlarged full-blooded capillaries, focal hemorrhages.

Stained with hematoxylin and eosin. Lens x10, eyepiece x10

Таблица 2

Оценка изменений желудочной слизистой на основе морфометрических показателей

Table 2

Assessment of changes in the gastric mucosa based on morphometric indicators

Окраска гематоксилином и эозином. Объектив х10, окуляр х10

Fig. 4. A fragment of the gastric mucosa of a 44-year-old patient with acute infected pancreatic necrosis. There is marked infiltration by lymphocytes, polymorphonuclear leukocytes, and plasmocytes. A large number of full-blooded capillaries, pronounced edema and stroma hemorrhages. Zones of acute erosion with adjacent fibrin. Zones of granulation tissue with newly formed capillaries, pronounced lymphocytic infiltration.

Stained with hematoxylin and eosin. Lens x10, eyepiece x10

Обсуждение

На сегодняшний день общая концепция эндотоксикоза, в том числе на фоне острого повреждения ткани поджелудочной железы, напрямую коррелирует со степенью повреждения всех органов брюшной полости, особенно пищеварительной трубки, что напрямую зависит от выраженности метаболической дисфункции, а также нарушения эндокринологических и/или иммунных процессов. Таким образом, чем выше степень деструкции поджелудочной железы, а также экспозиция эндотоксикоза, тем с большей вероятностью следует прогнозировать развитие тех или иных индуцированных осложнений желудочно-кишечного тракта [7, 8].

Важно отметить, что клинически значимая манифестация эрозивно-язвенных изменений составляет от 3 до 30 %, то есть это пациенты, осложнившиеся кровотечением (2–25 %) или перфорацией (1–5 %) [10, 11]. При этом, по данным J.D. Lewis с соавт. [2000] – в 1,5 % случаев подобные осложнения реализуются вне зависимости от предшествовавшей протокольной профилактики.

Патогенез острых эрозий и язв сложен, обусловлен влиянием многих факторов и до конца не изучен. Считается, что они являются симптоматическим поражением слизистой верхних отделов пищеварительной трубки и имеют одинаковые морфологические изменения вне зависимости от основного патологического процесса.

Морфологическим субстратом развития геморрагических осложнений при деструктивных формах панкреатита видятся эрозивно-язвенные проявления поражения желудочной и дуоденальной слизистых, что следует относить к так называемым «стрессовым» язвам по Г. Селье (изучавшего и определившего вклад стресса в развитие множественных процессов гомеостаза, в том числе и при ульцерогенезе).

Важно иметь ввиду, что в случае неблагоприятных условий вышеупомянутый барьер из слизистого слоя и бикарбонатной прослойки разрушается за считанные минуты, приводя к формированию следующего патофизиологического каскада: лизис эпителиоцитов, отёк и геморрагии в собственной пластинке слизистой оболочке, дальнейшее более глубокое повреждение [14].

Важно отметить, что объёмная доля кровеносных капилляров возрастала пропорционально деструктивному воспалению в поджелудочной железе, что указывало на выраженные гемодинамические нарушения, а значит на всё те же ишемически-гемодинамические варианты нарушений в протекции желудочной слизистой. Тяжесть вышеописанных изменений в полной мере коррелировала со степенью тяжести гемодинамических нарушений при прогрессировании воспаления от отёчной (панкреатит лёгкой степени тяжести) до тяжёлого острого панкреатита в виде стерильной или инфицированной форм.

Заключение

Изучение вопросов ульцерогенеза при остром панкреатите должно стать основой к формированию действенных программ профилактики последних, а следовательно, снижению доли осложнений и риска летальных исходов у столь прогностически тяжёлых когорт пациентов.