Анализ наблюдений острого нарушения мозгового кровообращения за 2009-2012 годы

Автор: Козлов Д.В., Дедова Н.В., Чикалин С.С., Зибиров Р.Ф.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 3 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ материалов аутопсий пациентов, умерших с основным диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения». Материал и методы. Изучены протоколы вскрытия 172 умерших больных. Интересуемую информацию вносили в анкеты. Материал обработан статистически. Результаты. Мужчин было 51,74%, женщин 48,26%. Большинство (96,9%) умерших больных относились к возрастным группам от 41-50 до 81-90 лет. Смерть пациентов наступала от отека мозга или пневмонии после пребывания в отделении от 24 часов до 7 суток. В 16,28 и 11,05% летальный исход заболевания фиксировали в интервале пребывания пациентов от 7 до 14 и от 14 до 28 суток соответственно. Наиболее часто использовали бикаузальные диагнозы, особенно их вариант с выделением основного и фонового заболеваний. Заключение. Отмечена тенденция к улучшению качества диагностики ОНМК, снижению числа расхождений прижизненного и посмертного диагнозов, а также смертности от инсульта.

Анализ, острое нарушение мозгового кровообращения

Короткий адрес: https://sciup.org/14917968

IDR: 14917968

Текст научной статьи Анализ наблюдений острого нарушения мозгового кровообращения за 2009-2012 годы

-

1 Введение. Несмотря на прослеживающуюся тенденцию к повышению заболеваемости дисциркуляторной энцефалопатией, имеются сообщения о снижении показателей смертности от инсульта в регионах России [1], что связывают с созданием сосудистых центров по Программе модернизации здравоохранения, внедрения инновационных методов диагностики и лечения острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).

Одно из неврологических отделений для лечения больных с ОНМК создано в Смоленске на базе многопрофильного ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» и функционирует с 1 сентября 2009 г. Его задачей является оказание специализированной медицинской помощи больным с ОНМК в круглосуточном режиме в соответствии со стандартами медицинской помощи, федеральным и регионарным приказами [2, 3].

Цель: анализ протоколов вскрытия пациентов, умерших в отделении и подвергнутых аутопсии.

Материал и методы. Изучены протоколы вскрытия, включающие выписки из историй болезни, 172 аутопсии пациентов, которые умерли в отделении в период с 2009 по 2012 г. и были направлены на не-кропсию. При анализе протоколов вскрытий заносили в анкеты следующие данные: возраст и пол пациентов; сроки пребывания пациентов в отделении, а также наступления смерти в зависимости от длительности пребывания пациента в стационаре; виды, типы ОНМК и локализация очага поражения при ОНМК; наличие изолированного или множественного поражения мозга при ОНМК; первичность или повторность поражения при ОНМК у пациента; непосредственная причина смерти; конструкция заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. Обращали внимание на проценты вскрытий и расхождений диагнозов в анализированные годы .

Статистическая обработка данных осуществлялась в Microsoft Excel 2007 с помощью биноминального теста, критерия χ2 и критерия Фишера.

Особенностью биноминального теста является то, что для исследования используется одна выборка, результаты которой могут быть представлены дихотомической шкалой. Тест проверяет переменные

Таблица 1

Сведения о наличии стенозирующего атеросклероза церебральных артерий и атеросклероза артерий мозга в сочетании с артериальной гипертензией в анализируемых наблюдениях ОНМК

, Для сравнения полученного эмпирич..еского распределения типов ишемического инфаркта с теоретическим равномерным использовался критерий χ2. Формулируются нулевая (Н0) и альтернативная (Н1). гипотезы: Н0— эмпирическое распределение признака не отличается от теоретического равномерного; Н1 — эмпирическое распределение признака отличается от теоретического равномерного.

Критерий Фишера применяется для оценки достоверности различий между процентными долями двух выборок по частоте изучаемого явления. На основании этого в нашем исследовании сформулированы две гипотезы: нулевая гипотеза (H0): доля заключительных клинических диагнозов с бикаузаль-ной структурой не больше, чем доля патологоанатомических диагнозов с бикаузальной структурой; альтернативная гипотеза (H1): доля заключительных клинических диагнозов с бикаузальной структурой больше, чем доля патологоанатомических диагнозов с бикаузальной структурой [4].

Распределение пациентов по полу и возрасту показано на диаграмме (рис . 1).

Результаты. В неврологическом отделении с сентября 2009 по конец 2012 г. пролечено 2398 больных. Из них 427 умерли, а 1971 выжили. Биноминальный тест, использованный для сравнения между частотами умерших мужчин (89 наблюдений) и женщин (83 наблюдения), не показал значимые различия (p=0,35), значит, частоты умерших мужчин и женщин в анализируемой выборке (172 наблюдения) равны.

Сравнение между частотами выживших (1971) и умерших (427) пациентов с помощью биноминального теста показало значимые различия (p=0,000), то есть частота выживших пациентов значимо превосходит частоту умерших.

Доля вскрытий за этот период составила 40,3%, а доля расхождений диагнозов 10,5%, (18 случаев): по 9 наблюдений 1-й и 2-й категорий, в то время как количество совпадений диагнозов составило 154 случая (89,5%).

Использованный для сравнения между частотами совпадений и расхождений диагнозов биноминальный тест показал значимые различия (p=0,000), следовательно, частота совпадений диагнозов значимо превосходит частоту их расхождений.

Анализ качества диагностики показал следующее: из 18 случаев расхождений прижизненного и посмертного диагнозов в 2009 г. было одно наблюдение (0,6%), в 2010 и 2011 гг — по 7 наблюдений (4,1 %), в 2012 г 3 наблюдения (1,7%).

Причинными факторами ОНМК в анализируемых наблюдениях явился изолированный стенозирующий атеросклероз (Ас) экстра- и (или) интрацеребральных артерий либо Ас данных артерий мозга в сочетании с артериальной гипертензией (Ас+АГ). Распределение материала по наличию этих заболе-

|

Мужчины 89/51,74% |

Возрастные группы (лет) |

Женщины 83/48,26% |

|

21-30* |

||

|

31-40* |

||

|

10/5,81% |

41-50 |

6/3,49% |

|

20/11,63% |

51-60 |

8/4,65% |

|

19/11,05% |

61-70 |

16/9,30% |

|

24/13,95% |

71-80 |

34/19,77% |

|

12/6,98% |

81-90 |

18/10,46% |

|

91-100* |

Рис. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту (абсолютное число и проценты) *Примечание: 1-0,58%; 2-1,16%

а

б

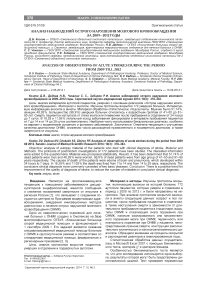

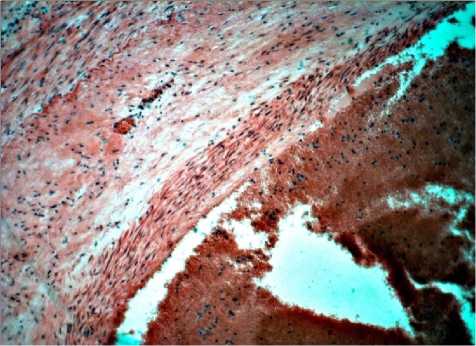

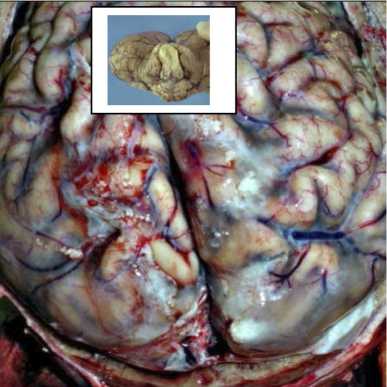

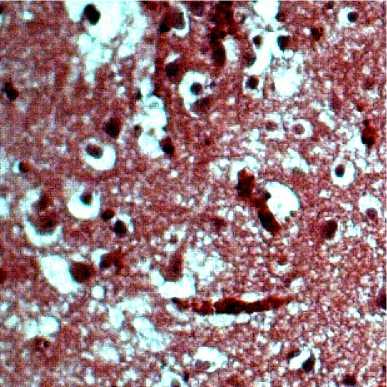

Рис. 2. Наблюдения ОНМК: а — макроскопическая картина атеросклероза интракраниальных артерий мозга;

б — микропрепарат. Окраска гематоксилином и эозином, х200; в — макроскопическая картина кровоизлияния в вещество мозга, г — микропрепарат артериолосклероза сосуда мозга. Окраска пикрофуксином по ван Гизону, х200

г

ваний у умерших показано в табл. 1, а иллюстрация их на рис. 1.

Сравнение между частотами изолированного Ас и Ас+АГ показало значимые различия (p=0,0395), следовательно, изолированный Ас в анализируемой выборке встречается значимо чаще, чем Ас+АГ.

На нашем материале ОНМК были представлены следующим образом: ишемический инфаркт — 94 наблюдения (54,6%), внутримозговое кровоизлияние — 73 (42,4%) и субарахноидальное кровоизлияния — 5 наблюдений (2,9%).

Биноминальный тест, проведенный между частотами встречаемости инфаркта (94 наблюдения) и кровоизлияния (78 наблюдений) не показал значимых различий (p=0,126); можно сделать вывод, что частоты встречаемости инфарктов и кровоизлияний в анализируемой выборке равны.

Частота типов ишемических инфарктов в материале: атеротромботический — 38 (40,4%), гемодинамический — 22 (23,4%), кардиоэмболический — 19 (20,2%), лакунарный — 8 (8,5%) и инсульт по типу гемореологической микроокклюзии — 7 (7,4%).

Тест χ2 применяемый для выявления отличий эмпирического распределения типов ишемического инфаркта от теоретического равномерного показал значимые различия (p=0,000), следовательно, часто ты значений встречаемости различных типов инфарктов отличаются друг от друга.

Срок пребывания больных в неврологическом отделении составил от двух часов до 67 суток, в среднем 7,4 суток. В анализируемые годы чаще (55,2%) смерть больных наступала после пребывания в неврологическом отделении от 24 часов до 7 суток. Реже (16,3% и 11,1%) смерть констатировали в интервале пребывания больных в отделении от 7 до 14 и от 14 до 28 суток соответственно.

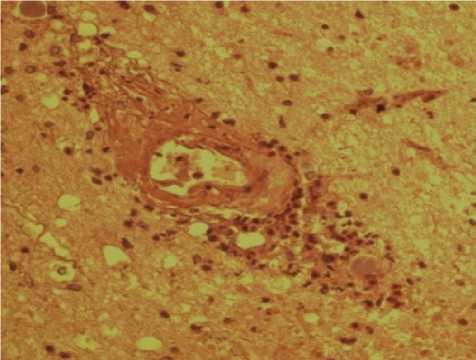

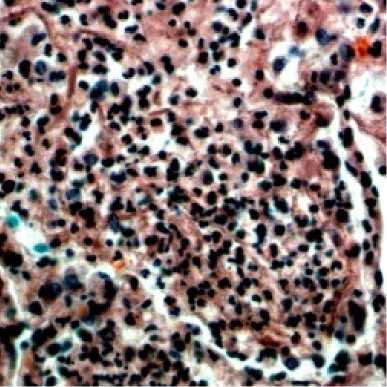

Непосредственными причинами смерти в наблюдениях были отек головного мозга и пневмония (рис. 3). При этом в очагах пневмонии в зависимости от интенсивности выраженности экссудативных явлений чаще обнаруживалась средняя стадия развития воспаления, характеризующаяся накоплением эритроцитов, фибрина и полиморфно-ядерных лейкоцитов в альвеолах [5, 6].

Анализируя локализацию очагов ОНМК, удалось выявить, что чаще они располагались справа . Лишь в 2009 г. преобладала левосторонняя локализация очага поражения, что связано, вероятно, с небольшим числом наблюдений (табл. 2). Кроме изолированных, в шести наблюдениях выявлены множественные поражения структур головного мозга.

Тест χ2, использованный для выявления отличий эмпирического распределения локализаций ОНМК

Таблица 2

Локализация очагов поражения головного мозга при ОНМК (абсолютное число / %)

Слева очаги ОНМК чаще всего располагались в теменной доле и височно-теменной областях, а справа в височно-теменной и несколько реже в височнолобно-теменной зонах (табл. 3).

Из иных локализаций ОНМК в ткани мозга (35 наблюдений) наиболее часто был поражен ствол мозга

(17 наблюдений). В 12 наблюдениях локализацией очагов ОНМК были базальные отделы головного мозга справа и слева. Мозжечок был зоной поражения при ОНМК в 6 наблюдениях.

В 2012 г выявили 7 наблюдений (4,3%) повторного ОНМК. Клинически оно предполагалось еще в одном наблюдении, но на аутопсии не было подтверждено.

Анализ конструкций диагнозов показал, что наиболее часто использовали бикаузальные диагнозы

а

б

в

Рис. 3. Основные причины смерти при ОНМК:

макроскопическая картина отека оболочек мозга (а) и пневмонии (в); микропрепараты отека и набухания мозга (б) и гнойно-фибринозной пневмонии (г). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: б — х400; г — х200.

г

Локализация очага поражения в полушариях головного мозга

|

Год |

Локализация очага поражения мозга |

Всего |

||||||||||||||||||||||||

|

В |

З |

Л |

Т |

ВЗ |

ВЛ |

ВТ |

ЗТ |

ЛТ |

ВЗТ |

ВЛТ |

ЗЛТ |

|||||||||||||||

|

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

л |

п |

|

|

2009 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1 |

- |

- |

- |

4 |

- |

- |

1 |

1 |

- |

- |

- |

2 |

2 |

- |

- |

8 |

3 |

|

2010 |

1 |

1 |

- |

1 |

- |

1 |

4 |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

2 |

4 |

2 |

4 |

- |

- |

3 |

7 |

- |

- |

14 |

22 |

|

2011 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

2 |

4 |

3 |

- |

- |

3 |

- |

2 |

5 |

3 |

2 |

4 |

4 |

- |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

21 |

22 |

|

2012 |

- |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

5 |

4 |

- |

- |

1 |

2 |

3 |

7 |

- |

2 |

2 |

1 |

- |

1 |

2 |

- |

- |

3 |

15 |

18 |

|

Итого |

2 |

2 |

3 |

3 |

1 |

5 |

13 |

9 |

1 |

- |

4 |

2 |

11 |

14 |

5 |

9 |

9 |

9 |

- |

2 |

9 |

11 |

2 |

5 |

60 |

71 |

*П р и м еч а н и е : В — височная, З — затылочная, Л — лобная, Т — теменная, ВЗ — височно-затылочная, ВЛ — височно-лобная, ВТ — височно-теменная, ЗТ — затылочно-теменная, ЛТ — лобно-теменная, ВЗТ — височно-затылочно-теменная, ВЛТ — височно-лобно-теменная, ЗЛТ — затылочно-лобно-теменная локализация; л –левое полушарие, п — правое полушарие.

и особенно его вариант с выделением основного и фонового заболеваний. В клиническом диагнозе эта конструкция диагноза отмечена чаще (170 наблюдений), чем в патологоанатомическом (167 наблюдений).

В результате расчета было получено эмпирическое значение критерия Фишера (φ*эмп) = 1,141, находящееся в зоне незначимости, из чего следует, что гипотеза H1 отвергается и принимается гипотеза Н0.

Из других вариантов комбинированного основн.о-го заболевания конкурирующие нозологии использованы чаще, чем сочетанные; при этом клиническими патологами чаще (11,7%), чем неврологами (6,4%). Мультикаузальный (2,9%) и монокаузальный (1,2%) диагнозы применялись в анализируемых наблюдениях реже всего.

Обсуждение. По литературным данным, причинными факторами ОНМК считают [7] стенозирующий атеросклероз экстра- и (или) интрацеребральных артерий, в том числе в сочетании с артериальной гипертензией. В наших наблюдениях изолированное поражение артерий мозга атеросклерозом отмечено чаще: 98 наблюдений (57,0%), чем их атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией: 74 (43,0%), что подтверждается биноминальным тестом. Такая тенденция прослеживается во все анализируемые годы.

Известно, что ишемические инфаркты составляют 70-85% случаев, кровоизлияния в мозг 20-25% случаев, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния 5% от числа всех случаев ОНМК [7]. Несмотря на фактическое преобладание ишемических инфарктов над кровоизлияниями, биноминальный тест не выявил значимых различий между частотами встречаемости ишемических инфарктов и кровоизлияний.

В современных классификациях подчеркивается гетерогенность ишемического инфаркта, выделяются его этиопатогенетические типы: атеротромботиче-ский, кардиоэмболический, лакунарный, гемодинамический и по типу гемореологической микроокклюзии [8]. Тест χ2 показал, что частоты значений встречаемости различных типов инфарктов отличаются друг от друга.

Известно, что ранняя 30-дневная летальность после ОНМК составляет 34,6%, а в течение года умирают примерно 50% больных. Непосредственная причина смерти в ранние сроки обусловлена поражением жизненно важных центров головного мозга, а в более поздние сроки она возникает от соматических осложнений, чаще пневмонии [9]. Эти данные совпадают с нашими результатами. В наших наблюдениях непосредственными причинами смерти были отек головного мозга и пневмония. Некоторые исследователи в патогистологической картине пневмоний выделяют различные стадии развития острого воспаления в зависимости от его интенсивности (ранняя, средняя, прогресс, разрешение), подчеркивая при этом, что различные стадии могут сосуществовать в одних и тех же долях легких [5, 6].

На основании макро- и микроскопических изменений в ткани легких наших наблюдений случаи были отнесены к средней стадии развития острого воспаления. Можно отметить, что в других очагах исследуемого материала наряду с преобладанием средней стадии можно было видеть изменения, характерные для ранней стадии и стадии прогресса. Наличие данной картины в одних и тех же наблюдениях свидетельствует о гетерогенности течения острого воспаления и динамичности воспалительного процесса при пневмонии в целом [5, 6].

Исследователи отмечают разнообразную локализацию очагов поражения при ОНМК [7]. Наше исследование показало значимые различия между различными типами локализации ОНМК.

Клинические исследования свидетельствуют о том, что в 25-30% случаев после первого эпизода ОНМК в течение года инсульт развивается повторно [10]. Мы выявили значительно меньший процент повторных эпизодов ОНМК (4,3%), что, скорее всего, можно объяснить отсутствием динамического наблюдения за пациентами, перенесшими ОНМК в нашем материале.

Проведенный анализ конструкций диагнозов, показавший наиболее частое использование бика-узальных диагнозов и особенно их варианта с выделением основного и фонового заболеваний, соответствует современной клинической тенденции формирования медицинского диагноза. Значимых различий между частотой использования в конструкции прижизненного и посмертного диагнозов проведенное нами исследование не выявило. Преобладание в качестве фоновой патологии артериальной гипертензии применительно к эпизодам ОНМК достаточно ярко иллюстрирует роль повышенного артериального давления в генезе различных заболеваний, в финальной стадии которых возможны эпизоды ОНМК.

Заключение. Проведенное исследование выявило следующее. Частота совпадений диагнозов превосходит частоту их расхождений. Конструкции би-каузального прижизненного и посмертного диагнозов встречались одинаково часто. В качестве причины ОНМК чаще выступал атеросклероз интра- и экстракраниальных артерий головного мозга, чем атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. Частота ишемических инфарктов и кровоизлияний значимо не различалась. Типы ишемических инфарктов значимо отличались между собой. Локализация очагов ОНМК, по данным исследования, имела значимые различия.

Список литературы Анализ наблюдений острого нарушения мозгового кровообращения за 2009-2012 годы

- Новикова Л. Б. Организация специализированной медицинской помощи больным с инсультом в Республике Башкортостан. Журнал неврологии и психиатрии; 201112 (2): 72-76

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 389н от 6 июля 2009 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»

- Приказ Департамента здравоохранения по Смоленской области от 27.09.2011 г. № 1127 «Об изменении зоны ответственности и маршрутизация пациентов»

- Сидоренко E.B. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2010; 350 с.

- Fabregas N, TorresA, El-Ebiary М, et al. Histopathological and microbiological aspects of ventilator-associated pneumonia. Anesthesiology 1996; 84 (4): 760-771

- Corley DE, Kirtland SH, Winterbauer RH, et al. Reproducibility of the histologic diagnosis of pneumonia among a panel of four pathologists: analysis of a gold standard. Chest 1997; 112 (2): 458-65

- Ворлоу Ч. П., Деннис M.C., ван Гейн Ж., Ханский Г.Ж. и др. Инсульт: практическое руководство для ведения больных. СПб.: Политехника, 1998

- Cycлина 3.A., Верещагин H.B., Пирадов M.A. Подтипы ишеми-ческих нарушений мозгового кровообращения: диагностика и лечение. Приложение к Consilium medicum. Неврология/Ревматология 2001; 3 (5): 8-11

- Маркин С. П. Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Приложение к журналу Consilium medicum. Неврология/Ревматология 2010; 1: 53-58

- Кузнецова С. M., Егорова М.С. Кардио-эмболический инсульт: полушарные особенности церебральной, системной и интракардиальной гемодинамики. Клиническая неврология 2012; 6 (3): 18-24.